四库全书总目提要‘杂家类’

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:18

四库全书总目提要△《东皋子集》·三卷(两江总督采进本)唐王绩撰。

绩字无功,太原祁人。

隋大业中授秘书省正字。

出为六合丞。

归隐北山东皋,自号东皋子。

唐初以前官待诏门下,复求为太乐丞。

後乃解官归里。

是身事两朝,皆以仕途不达,乃退而放浪於山林。

《新唐书》列之《隐逸传》,所未喻也。

然绩为王通之弟,而志趣高雅,不随通聚徒讲学,献策干进,其人品亦不可及矣。

史称其简放嗜酒,尝作《醉乡记》、《五斗先生传》、《无心子传》。

其《醉乡记》为苏轼所称。

然他文亦疏野有致。

其诗惟《野望》一首为世传诵。

然如《石竹咏》,意境高古。

《薛记室收过庄见寻诗》二十四韵,气格遒健。

皆能涤初唐俳偶板滞之习,置之开元、天宝间,弗能别也。

《唐书·艺文志》载绩集五卷,陈振孙《书录解题》亦云“其友吕才鸠访遗文,编成五卷,为之序”。

而今本实止三卷。

又晁公武《读书志》引吕才序,称绩年十五,谒杨素,占对英辨。

薛道衡见其《登龙门忆禹赋》,叹为今之庾信。

且载其卜筮之验者数事。

今本吕才序尚存,而晁公武所引之文则无之。

又序称“鸠访未毕,缉为三卷”,与《书录解题》不合。

其《登龙门》一赋亦不载集中。

或宋末本集已佚,後人从《文苑英华》、《文粹》诸书中采绩诗文,汇为此编,而伪托才序以冠之,未可知也。

此本为明崇祯中刊本。

卷首尚有陆淳序一首,晁、陈二家目中皆未言及。

其真伪亦在两可间矣。

△《寒山子诗集》·一卷、附《丰干拾得诗》·一卷(浙江巡抚采进本)案寒山子,贞观中天台广兴县僧。

居於寒岩,时还往国清寺。

丰干、拾得则皆国清寺僧也。

世传台州刺史闾邱允遇三僧事,踪迹甚怪。

盖莫得而考证也。

其诗相传即允令寺僧道翘寻寒山平日於竹木石壁上及人家厅壁所书,得三百馀首。

又取拾得土地堂壁上所书偈言,并纂集成卷。

丰干则仅存房中壁上诗二首。

允自为之序。

宋时又名《三隐集》,见淳熙十六年沙门道南所作记中。

《唐书·艺文志》载寒山诗入释家类,作七卷。

今本并为一卷,以拾得、丰干诗别为一卷附之,则明新安吴明春所校刻也。

四库全书总目提要△《邦计汇编》·一卷(编修程晋芳家藏本)旧本题宋李维撰。

维字仲芳,肥乡人。

雍熙二年进士,召试中书、知制诰,历翰林学士、工部尚书、柳州观察使。

事迹具《宋史》本传。

是书载曹溶《学海类编》中,实《册府元龟》“邦计”一门之总叙。

案,晁公武《读书志》载,修《册府元龟》时,预修者十五人,维居第四。

又载初撰编叙,诸儒皆作。

真宗以体制不一,遂择李维、钱惟演、陈彭年、刘筠、夏竦等,付杨亿窜定。

其剽刂此叙,诡题书名,而以为维之所撰,盖以此云。

△《拯荒事略》·一卷(编修程晋芳家藏本)旧本题元欧阳玄撰。

玄字原功,浏阳人。

延二年进士,除同知平江州事。

调芜湖、武冈二县尹。

召为国子博士,迁翰林待制。

天历初,授艺文少监,纂修《经世大典》。

至正初,以学士告归。

诏修宋、辽、金三史,起为总裁官,拜翰林学士承旨。

至正十七年卒,谥曰文。

事迹具《元史》本传。

是书前有自序,称“芜湖本南方泽国,比邻数邑,并在水乡。

每当春夏之交,阳侯不戢,遂成饥岁。

余忝为令长,因辑《拯荒事略》一编”云云,与本传称尝知芜湖县语相合。

然其书但引故实二十二条,无一字之擘画。

其“唐天复甲子竹放花结米”一条,尤不近理。

竹米偶生,非人力可致。

采食竹米,亦何需官为经理耶?《学海类编》所载诸书,十有五伪。

此书殆亦托名於玄也。

△《宝钞通考》·八卷(永乐大典本)元武祺撰。

祺里贯未详。

至正十三年为户部尚书,因当时钞法渐坏,浮议者但以不动钞本为名,而不详流通之实。

乃历考中统以後八十馀年中钞法,撰为此书。

大旨谓自世祖至元二十四年至武宗至大四年,二十五年中印者多,烧者少,流转广而钞法通。

自仁宗皇庆元年至延七年,共九年,印虽多而烧亦多,流转渐少,钞法始坏。

自英宗至治元年至三年,共八年,印虽多而烧者寡,流转愈多,钞法愈坏。

自泰定元年至至顺三年,印者少而烧者多,流转绝无,钞法大坏。

复合计六十四年中,总印钞五千九百五万六千馀锭,总支五千六百二十馀万锭,总烧三千六百馀万锭,民间流转不及二万锭。

四库全书总目提要术数之兴,多在秦、汉以後。

要其旨,不出乎阴阳五行,生克制化,实皆《易》之支派,傅以杂说耳。

物生有象,象生有数,乘除推阐,务究造化之源者,是为数学。

星土物,见於经典,流传妖妄,寝失其真,然不可谓古无其说。

是为占候。

自是以外,末流猥杂,不可殚名,史志总概以五行。

今参验古书,旁稽近法,析而别之者三,曰相宅相墓,曰占卜,曰命书相书。

并而合之者一,曰阴阳五行。

杂技术之有成书者亦别为一类附焉,中惟数学一家为《易》外别传,不切事而犹近理,其馀则皆百伪一真,递相煽动。

必谓古无是说,亦无是理,固儒者之迂谈。

必谓今之术士能得其传,亦世俗之感志,徒以冀福畏祸。

今古同情,趋避之念一萌,方技者流各乘其隙以中之。

故悠谬之谈,弥变弥夥耳。

然众志所趋,虽圣人有所弗能禁。

其可通者存其理,其不可通者姑存其说可也。

△《太玄经》·十卷(编修励守谦家藏本)汉扬雄撰,晋范望注。

《汉书·艺文志》称扬雄所序三十八篇,《太玄》十九。

其本传则称《太玄》三方、九州、二十七部、八十一家、二百四十三表、七百二十九赞,分为三卷,曰一、二、三与太初历相应。

又称有首、冲、错、测、ゼ、莹、数、文、扌、图、告十一篇,皆以解剥元体,离散其文,章句尚不存焉。

与《艺文志》十九篇之说已相违异。

桓谭《新论》则称《太玄经》三篇,传十二篇,合之乃十五篇,较本传又多一篇。

案阮孝绪称《太玄经》九卷,雄自作《章句》,《隋志》亦载雄《太玄经章句》九卷,疑《汉志》所云十九篇,乃合其章句言之。

今章句已佚,故篇数有异。

至桓谭《新论》则世无传本,惟诸书递相援引,或讹十一为十二耳。

以今本校之,其篇名、篇数一一与本传皆合,固未尝有脱佚也。

注其书者,自汉以来,惟宋衷、陆绩最著。

至晋范望,乃因二家之注,勒为一编。

雄书本拟《易》而作,以家准卦,以首准彖;以赞准爻,以测准象,以文准文言,以ゼ、莹、扌、图、告准系词,以数准说卦,以冲准序卦,以错准杂卦,全仿《周易》。

古本经传各自为篇,望作注时,析玄首一篇分冠八十一家之前,析玄测一篇分系七百二十九赞之下,始变其旧,至今仍之。

四库全书总目提要△《史通会要》·三卷(江苏巡抚采进本)明陆深撰。

深有《南巡日录》,已著录。

深尝以唐刘知几《史通》刊本多误,为校定之,凡补残元刂谬若干言。

又以其《因习》上篇阙佚,乃订正《曲笔》、《鉴识》二篇错简,类为一篇以还之。

复采其中精粹者,别纂为《会要》三卷。

而附以後人论史之语,时亦以己见参之。

深集中别载《史通》二跋,大略言,知几是非任情,往往捃摭贤圣,是其所短。

至於评骘文体,亦可谓当。

又言,知几尝谓国史叙事,以简为主,而其书之冗长乃不少。

观其议论,可以见其去取之旨矣。

△《史通评释》·二十卷(编修励守谦家藏本)明李维桢评,郭孔延附评并释。

维桢字本宁,京山人。

隆庆戊辰进士,官至南京礼部尚书。

事迹具《明史·文苑传》。

孔延始末未详。

《史通》旧刻,传世者稀。

故《永乐大典》网罗繁富,而独遗是书。

其後有蜀本、吴本,文句脱略,互有异同。

万历中复有张氏刻本,增七百三十馀字,删六十馀字。

复於《曲笔》、《因习》二篇补其残阙,遂为完书。

不知其所增益果据何本。

然自是以後,皆以张本为祖矣。

维桢因张氏之本,略为评论。

孔延因续为评释,杂引诸书以证之。

凡每篇之末标“评曰”字者,皆维桢语;标“附评”字者,则孔延所补也。

维桢所评,不出明人游谈之习,无足置论。

孔延所释,较有引据,而所徵故事,率不著其出典,亦颇有舛漏。

故王维俭以下注《史通》者数家,皆嫌其未惬,多所纠正焉。

△《史通训故》·二十卷(编修励守谦家藏本)明王维俭撰。

维俭字损仲,祥符人。

万历乙未进士,官至山东巡抚。

事迹具《明史·文苑传》。

是编因郭孔延所释重为厘正,又以华亭张之象藏本参校刊定。

卷端有维俭题识,称“除增《因习》一篇,及更定《直书》、《曲笔》二篇外,共校正一千一百四十二字”。

然以二本相校,惟《曲笔篇》增入一百一十九字。

其《因习》、《直书》二篇并与郭本相同,无增入之语,不知何以云然也。

孔延注本,漏略实甚。

维俭所补,引证较详。

四库全书总目提要△《试笔》·一卷(兵部侍郎纪昀家藏本)旧本题宋欧阳修撰,末有苏辙、苏轼二跋。

盖杂集其手书墨迹,录而成编,故往往与《六一诗话》、《归田录语》相出入。

考陆游《渭南集》,有为杨元发跋东坡所书《兰亭记》曰:明窗净几,笔研纸墨皆极精良,是人间之至乐,六一居士尝以是为自得云云。

今其语正载此编中,似非赝作。

惟苏轼一跋,凡猥殊甚,决非轼语,或刊是书者所依托欤?△《章申公九事》·一卷(浙江范懋柱家天一阁藏本)不著编辑者名氏。

晁、陈二家书目及《宋史·艺文志》皆未著录。

卷首序云,丞相,性喜挥翰,在政府时,日书数幅,予尝见杂书一卷,乃抄录之。

盖从其墨迹录出。

前七则皆论书体源流及用笔之法,惟第八则为叙吕元圭幻异事,第九则末署曰:元六年十一月五日京口西斋大涤翁书。

元六年正贬汝州时。

按东都事略,自汝州徙扬州,提举洞霄宫,以父老乞侍养,归苏州。

其事《宋史》不载。

今据此书所云大涤翁者,当因领洞霄宫,故以自号。

而京口亦由汝赴苏所经之路,与《东都事略》一一相合,知非伪托。

然人不足道,并其书亦为世所弃置矣。

△《蒙斋笔谈》·二卷(兵部侍郎纪昀家藏本)旧本题宋郑景望撰。

商刻之《稗海》中。

厉鹗《宋诗纪事》亦曰:景望,湘山人。

生元丰、元间。

有《蒙斋笔谈》。

今考其书,乃全录叶梦得《岩下放言》之文,但删其十分之三四,而颠倒其次序。

竣盖误刻伪本。

又考景望乃永嘉郑伯熊字,见於陈傅良《止斋集》中。

其人登绍兴十五年进士,累官太子侍读,宗正少卿,谥曰文肃。

《宋诗纪事》既载伯熊诗於四十七卷中,又据此书於三十七卷别出一郑景望,亦殊疏舛也。

△《麟书》·一卷(通行本)宋汪若海撰。

若海号东叟,歙县人。

靖康中为太学生。

建炎中官至直秘阁,知江州。

事迹具《宋史》本传。

史称若海豁达高亮,深沉有度。

金兵至汴,若海上书枢密曹辅,请立康王为大元帅。

及京城失守,若海复述麟为书以献,即此本也。

其书托麟为喻,以俪词作韵语,诡言鸱夷子授之磐固侯。

《四库总目提要》小叙汇编一、经部经部·总叙经禀圣裁,垂型万世,删定之旨,如日中天,无所容其赞述,所论次者,诂经之说而已,自汉京以后垂二千年,儒者沿波,学凡六变,其初专门授受,遞禀师承,非惟诂训相传,莫敢同异,即篇章字句,亦恪守所闻,其学笃实谨严,及其弊也拘,王弼、王肃稍持异议,流风所散,或信或疑,越孔、贾、啖、赵以及北宋孙复、刘敞等,各自论说不相统摄,及其弊也维。

洛闽继起,道学大昌,摆落汉唐,独研义理,凡经师旧说,俱排斥以为不足信,其学务别是非,及其弊也悍如王柏、吴澄攻驳经文,动辄删改之类,学脈旁分,攀援日众,驱除异己,务定一尊,自宋末以逮明初,其学见异不迁,及其弊也党如《论语集注》误引夏包咸夏瑚商琏之说,张承中《四书通证》即缺此一条,以讳其误,如王柏删《国风》三十二篇,许谦疑之,吴师道反以为非之类,主持太过,势有所偏,材辨聪明,激而横决,自明正德嘉靖以后,其学各抒心得,及其弊也肆如王守仁之未派,皆以狂禅解经之类。

空谈臆断,考证必疏,于是博雅之儒,引古义以抵其源,国初诸家,其学征实不诬,及其弊也琐如一字音训动辨数百言之类,要其归宿,不过汉学宋学两家互为胜负。

夫汉学具有根柢,讲学者以浅陋轻之,不足服汉儒也,宋学具有精微,读书者以空疏薄之,亦不足服宋儒也。

消融门户之见而各取所长,则私心祛而公理出,公理出而经义明矣。

盖经者非他,既天下之公理而已。

今参稽从说,务取持平,各明去取之故,分为十类:曰易、曰书、曰诗、曰礼、曰孝经、曰五经总类、曰四书、曰乐、曰小学。

易类·小叙圣人觉世牖民,大抵因事以寓教:《诗》寓以风谣,《礼》寓以节文,《尚书》、《春秋》寓于史,而《易》则寓于卜筮,故《易》之为书,推天道以明人事者也。

《左传》所记诸占,盖犹太卜之遗法,汉儒言象数,去古未远也,一变而为京、焦,入于禨祥,再变而为陈、邵,务穷造化,《易》遂不切于民用。

王弼尽黜象数,说以老庄,一变而胡瑷、程子,始阐明儒理,再变而李光、杨万里,又参证史事,《易》遂日启其论端,此两派六宗,已互相攻驳。

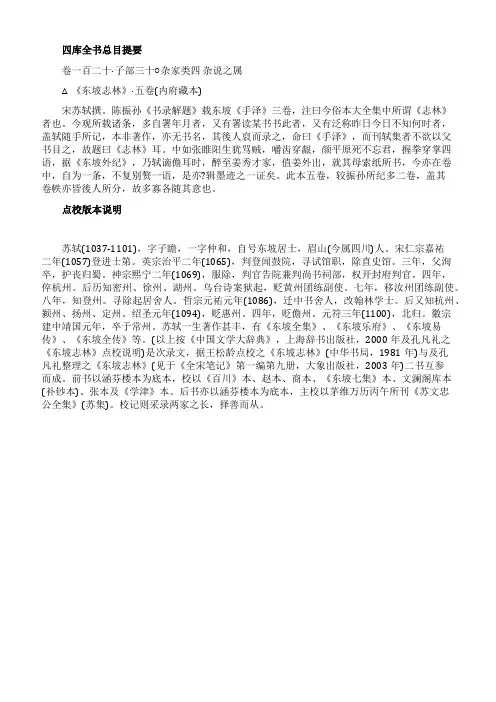

四库全书总目提要卷一百二十·子部三十○杂家类四杂说之属△《东坡志林》·五卷(内府藏本)宋苏轼撰。

陈振孙《书录解题》载东坡《手泽》三卷,注曰今俗本大全集中所谓《志林》者也。

今观所载诸条,多自署年月者,又有署读某书书此者,又有泛称昨日今日不知何时者,盖轼随手所记,本非著作,亦无书名,其後人裒而录之,命曰《手泽》,而刊轼集者不欲以父书目之,故题曰《志林》耳。

中如张睢阳生犹骂贼,嚼齿穿龈,颜平原死不忘君,握拳穿掌四语,据《东坡外纪》,乃轼谪儋耳时,醉至姜秀才家,值姜外出,就其母索纸所书,今亦在卷中,自为一条,不复别赘一语,是亦?辑墨迹之一证矣。

此本五卷,较振孙所纪多二卷,盖其卷帙亦皆後人所分,故多寡各随其意也。

点校版本说明苏轼(1037-1101),字子瞻,一字仲和,自号东坡居士,眉山(今属四川)人。

宋仁宗嘉祐二年(1057)登进士第。

英宗治平二年(1065),判登闻鼓院,寻试馆职,除直史馆。

三年,父洵卒,护丧归蜀。

神宗熙宁二年(1069),服除,判官告院兼判尚书祠部,权开封府判官。

四年,倅杭州。

后历知密州、徐州、湖州。

乌台诗案狱起,贬黄州团练副使。

七年,移汝州团练副使。

八年,知登州。

寻除起居舍人。

哲宗元祐元年(1086),迁中书舍人,改翰林学士。

后又知杭州、颍州、扬州、定州。

绍圣元年(1094),贬惠州。

四年,贬儋州。

元符三年(1100),北归。

徽宗建中靖国元年,卒于常州。

苏轼一生著作甚丰,有《东坡全集》、《东坡乐府》、《东坡易传》、《东坡全传》等。

(以上按《中国文学大辞典》,上海辞书出版社,2000年及孔凡礼之《东坡志林》点校说明)是次录文,据王松龄点校之《东坡志林》(中华书局,1981年)与及孔凡礼整理之《东坡志林》(见于《全宋笔记》第一编第九册,大象出版社,2003年)二书互参而成。

前书以涵芬楼本为底本,校以《百川》本、赵本、商本、《东坡七集》本、文澜阁库本(补钞本)、张本及《学津》本。

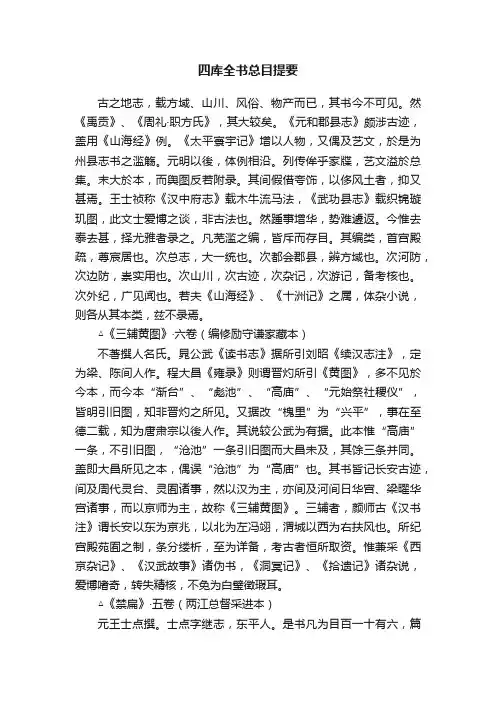

四库全书总目提要古之地志,载方域、山川、风俗、物产而已,其书今不可见。

然《禹贡》、《周礼·职方氏》,其大较矣。

《元和郡县志》颇涉古迹,盖用《山海经》例。

《太平寰宇记》增以人物,又偶及艺文,於是为州县志书之滥觞。

元明以後,体例相沿。

列传侔乎家牒,艺文溢於总集。

末大於本,而舆图反若附录。

其间假借夸饰,以侈风土者,抑又甚焉。

王士祯称《汉中府志》载木牛流马法,《武功县志》载织锦璇玑图,此文士爱博之谈,非古法也。

然踵事增华,势难遽返。

今惟去泰去甚,择尤雅者录之。

凡芜滥之编,皆斥而存目。

其编类,首宫殿疏,尊宸居也。

次总志,大一统也。

次都会郡县,辨方域也。

次河防,次边防,崇实用也。

次山川,次古迹,次杂记,次游记,备考核也。

次外纪,广见闻也。

若夫《山海经》、《十洲记》之属,体杂小说,则各从其本类,兹不录焉。

△《三辅黄图》·六卷(编修励守谦家藏本)不著撰人名氏。

晁公武《读书志》据所引刘昭《续汉志注》,定为梁、陈间人作。

程大昌《雍录》则谓晋灼所引《黄图》,多不见於今本,而今本“渐台”、“彪池”、“高庙”、“元始祭社稷仪”,皆明引旧图,知非晋灼之所见。

又据改“槐里”为“兴平”,事在至德二载,知为唐肃宗以後人作。

其说较公武为有据。

此本惟“高庙”一条,不引旧图,“沧池”一条引旧图而大昌未及,其馀三条并同。

盖即大昌所见之本,偶误“沧池”为“高庙”也。

其书皆记长安古迹,间及周代灵台、灵囿诸事,然以汉为主,亦间及河间日华宫、梁曜华宫诸事,而以京师为主,故称《三辅黄图》。

三辅者,颜师古《汉书注》谓长安以东为京兆,以北为左冯翊,渭城以西为右扶风也。

所纪宫殿苑囿之制,条分缕析,至为详备,考古者恒所取资。

惟兼采《西京杂记》、《汉武故事》诸伪书,《洞冥记》、《拾遗记》诸杂说,爱博嗜奇,转失精核,不免为白璧徵瑕耳。

△《禁扁》·五卷(两江总督采进本)元王士点撰。

士点字继志,东平人。

是书凡为目百一十有六,篇一十有五,为甲、乙、丙、丁、戊五卷。

四库全书总目提要《史记·穰苴列传》称,齐威王使大夫追论古者司马兵法,是古有兵法之明证。

然风后以下,皆出依托。

其间孤虚、王相之说,杂以阴阳五行;风云、气色之说,又杂以占候。

故兵家恒与术数相出入,要非古兵法也。

其最古者,当以孙子、吴子、司马法为本,大抵生聚训练之术,权谋运用之宜而已。

今所采录,惟以论兵为主,其馀杂说,悉别存目。

古来伪本流传既久者,词不害理,亦并存以备一家。

明季游士撰述,尤为猥杂。

惟择其著有明效,如戚继光《练兵实纪》之类者,列於篇。

△《握奇经》·一卷(浙江范懋柱家天一阁藏本)一作《握机经》,一作《幄机经》。

旧本题风后撰,汉丞相公孙弘解,晋西平太守马隆述赞。

案《汉书·艺文志·兵家阴阳》风后十三篇。

班固自注曰:图二卷,依托也。

并无《握奇经》之名。

且十三篇,《七略》著录,固尚以为依托。

则此经此解,《七略》不著录者,其依托更不待辨矣。

马隆述赞,《隋志》亦不著录,则犹之公孙弘解也。

考唐独孤及《毗陵集》有《八阵图记》,曰:黄帝顺煞气以作兵法,文昌以命将。

风后握机制胜,作为阵图,故八其阵,所以定位也。

衡抗於外,轴布於内,风云附其四维,所以备物也。

虎张翼以进,蛇向敌而蟠,飞龙翔鸟,上下其旁,所以致用也。

至若疑兵以固其馀地,游军以案其後列,门具将发,然後合战。

弛张则二广迭举,犄角则四奇皆出云云。

所说乃一一与此经合。

疑唐以来好事者因诸葛亮八阵之法,推演为图,托之风后。

其後又因及此记,推衍以为此经,并取记中握机制胜之语以为之名。

《宋史·艺文志》始著於录,其晚出之显证矣。

高似孙《子略》曰,马隆本作《幄机》。

序曰:幄者帐也,大将所居。

言其事,不可妄示人,故云《幄机》。

则因握幄字近而附会其文。

今本多题曰《握奇》,则又因经中有四为正,四为奇,馀奇为握奇之语,改易其名也。

似孙又云:总有三本,一本三百六十字,一本三百八十字,盖吕尚增字以发明之。

其一行间有公孙弘等语。

今本衍四字。

四库全书总目类目说明《四库全书总目》类名说明1999年左右念研时詹冠群老师上课时发的讲义经部:在封建社会中,封建统治者“法定”的以孔子编撰整理为代表的几部儒家经典。

1、易类:古代占卜的书。

凡注释、解说《易经》的书也入此类。

如《周易正义》。

2、书类:上古的书,战国前各时代统治者的官方文件。

凡注释、解说《尚书》的书也入此类。

如《尚书正义》。

3、诗类:《诗经》本来称为《诗》,相传原有三千多篇,经孔子整理后,选取305篇。

凡注释、解说《诗经》的书也入此类。

如《毛诗正义》。

4、礼类:凡阐发和注释《周礼》、《仪礼》、《礼记》的著作均入此类。

1)周礼之属:记载古代官制的书。

凡注释、解说《周礼》的书也入此类。

如《周礼注疏》。

2)仪礼之属:贵族行为规范的汇总,也称士礼。

凡注释、解说《仪礼》的书也入此类(专谈丧服、丧礼的书也入本类) 。

如《仪礼注疏》3)礼记之属:专门讲解礼的著作总汇,注解《礼记》的书也入本类,如《礼记正义》,但注解《大学》《中庸》的书入“四书类”。

4)三礼总义之属:对以上三礼进行综合研究而不可分属的书入本类。

如《三礼图》。

5)通礼之属:以三礼为主体,进行贯通解释、重订次序或兼辑历代礼制的书入本类。

如《礼书纲目》。

6)杂礼书之属:私人所作的论礼和谈私家礼注的书入本类。

如《家礼》。

5、春秋类:最早的编年体史书。

凡注解《春秋》及《三传》的书入本类。

如《春秋左传正义》、《春秋公羊传注疏》、《春秋谷梁传注疏》。

6、孝经类:专讲封建偷、事亲孝道的书。

凡海角《孝经》经文的书也入本类。

如《孝经注疏》。

7、五经总义类:凡注解群经的书入本类。

如《经典释文》。

8、四书类:解释阐述儒家经义的书。

《论语》、《孟子》记孔孟思想言行;《大学》《中庸》谈儒家政治伦理思想。

凡分注一书、兼释两书、通释四书的入本类。

如《论语注疏》、《孟子注疏》、《四书集注》。

9、乐类:收录音乐理论和古乐有关的论着。

但不收乐谱。

如《古乐经传》。

10、小学类:文字之学。

四库全书总目提要一、引言《四库全书》是中国古代的一部巨著,被誉为中国古代文献的宝库。

其内容包括了历代文献中的经、史、子、集四大部门,涵盖了广泛的学术领域。

作为中国古代文化遗产的重要组成部分,了解《四库全书》的总目提要对于研究中国古代文献起到重要的指导作用。

二、《四库全书》的背景《四库全书》是清朝乾隆皇帝发起编修的一部文献整理工程。

乾隆皇帝命令文坛名家集资和捐赠文献,汇编成这部巨著。

全书分为纂修、编修、校定、成书四个过程,历时十年才完成。

三、《四库全书》的组成《四库全书》分为经部、史部、子部、集部四大部门。

3.1 经部经部是对经学经典的整理和著录,包括儒家经典、佛家经典、道家经典等。

其中包括《大学》、《论语》、《中庸》、《孟子》等重要著作。

3.2 史部史部是对历史文献的整理和著录,包括了中国历代的史书、编年体史书、国别史书等。

例如《史记》、《资治通鉴》、《明史》等。

3.3 子部子部是对哲学、文学、政治、军事、礼仪、经济等各个领域的文献的整理和著录。

涵盖了中国古代各个领域的重要著作,如《孔子家语》、《红楼梦》、《战国策》等。

3.4 集部集部是对诗文和杂著等文学作品的整理和著录。

它包括了中国古代文人的诗集、文集、杂著等。

其中包括了《天工开物》、《红楼梦》、《庄子》等名著。

四、《四库全书》的重要意义4.1 文献整理与保护《四库全书》的编纂和整理工作,使得大量的古代文献得以保留和传承。

这对于研究中国古代文化和历史具有重要意义。

4.2 学术研究的重要参考资料《四库全书》记录了中国古代各个学科领域的重要文献,为后人的学术研究提供了重要的参考资料。

这些文献内容丰富、翔实,可以帮助学者深入了解中国古代的学术成就。

4.3 促进文化交流《四库全书》是中国传统文化的瑰宝,它的编纂和出版促进了中国与其他国家之间的文化交流。

通过研究《四库全书》,可以加深对中国传统文化的理解,进一步促进文化的多元发展。

五、总结《四库全书》作为中国古代的一部宝库,记录了丰富的学术和文化遗产。

《四库全书总目子部杂家类》存目补正

周录祥;胡露

【期刊名称】《阿坝师范高等专科学校学报》

【年(卷),期】2006(23)3

【摘要】<四库全书总目>由于种种原因,存在着诸多问题.前辈学者对之已多所纠正,子部杂家类的问题尤多.本文现就杂家类存目部分的疏漏和讹误,再补正十三条.【总页数】3页(P25-27)

【作者】周录祥;胡露

【作者单位】南京师范大学,文学院,江苏,南京,210097;南京师范大学,文学院,江苏,南京,210097

【正文语种】中文

【中图分类】G25

【相关文献】

1.《四库全书总目·子部》存目补正 [J], 胡露;周录祥

2.《四库全书总目》子部杂家类杂品之属存目补正 [J], 胡露

3.《四库全书总目·子部·杂家类·杂纂之属》存目补正 [J], 胡露;周录祥

4.《四库全书总目·子部杂家类》存目讹误例举 [J], 周录祥;胡露

5.《四库全书总目·经部》礼类、春秋类存目补正 [J], 胡露;周录祥

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

四库全书总目提要帝魁以後书,凡三千二百四十篇,孔子删取百篇。

此史钞之祖也。

《宋志》始自立门。

然《隋志·杂史类》中有《史要》十卷,注“汉桂阳太守卫飒撰,约《史记》要言,以类相从”。

又有《三史略》二十卷,吴太子太傅张温撰。

嗣後专钞一史者,有葛洪《汉书钞》三十卷、张缅《晋书钞》三十卷。

合钞众史者,有阮孝绪《正史削繁》九十四卷。

则其来已古矣。

沿及宋代,又增四例。

《通鉴总类》之类,则离析而编纂之。

《十七史详节》之类,则简汰而刊削之。

《史汉精语》之类,则采摭文句而存之。

《两汉博闻》之类,则割裂词藻而次之。

迨乎明季,弥衍馀风。

趋简易,利剽窃,史学荒矣。

要其含咀英华,删除冗赘,即韩愈所称记事提要之义,不以末流芜滥责及本始也。

博取约存,亦资循览。

若倪思《班马异同》惟品文字,娄机《班马字类》惟明音训,及《三国志文类》总汇文章者,则各从本类,不列此门。

△《两汉博闻》·十二卷(两淮盐政采进本)明嘉靖中黄鲁曾刊本。

不著撰人名氏。

案晁公武《读书志》,乃宋杨侃所编也。

侃,钱塘人,端拱中进士,官至集贤院学士。

晚为知制诰,避真宗旧讳,更名大雅。

是编摘录前後《汉书》,不依篇第,不分门类。

惟简择其字句故事列为标目,而节取颜师古及章怀太子《注》列於其下。

凡《前汉书》七卷、《後汉书》五卷。

虽於史学无关,然较他类书采摭杂说者,究为雅驯。

《後汉书》中间有引及《前汉书》者,必标颜师古字。

而所引梁刘昭《续汉志注》,乃与《章怀注》无别,体例未免少疏。

至所列纪传篇目,亦往往多有讹舛。

然如《四皓》条下引《颜师古注》曰:“四皓称号,本起於此,更无姓名可称。

盖隐居之人,匿迹远害,不自标显,秘其氏族,故史传无得而详。

至於皇甫谧、圈称之徒及诸地理书说,竟为四人安姓字。

自相错互,语又不经。

班氏不载於书,诸家皆臆说。

今并弃略,一无取焉”云云。

明监本《汉书注》竟佚此条,惟赖此书幸存,则亦非无资考证者矣。

△《通鉴总类》·二十卷(安徽巡抚采进本)宋沈枢撰。

四库全书总目提要的结构说明《四库全书总目提要》可真是个大工程啊!说到这个,首先得说说它的结构,简直就像一座知识的宝库,里面装满了各种书籍。

咱们都知道,四库全书是清朝皇帝乾隆下令编纂的,想想那个场景,满朝文武,个个挤在一起,聊得不亦乐乎,想把所有的书都收集起来。

可不是简单的事儿,书多得数不过来,真是个“山海经”!总目提要就是个大纲,像是个地图,让人能快速找到自己想看的书。

提要里有个“分类”,就像大杂烩中的主料,分成了经、史、子、集四大类。

经书呢,讲的是古人的智慧,像《论语》《道德经》,读了让人觉得自己都聪明了不少。

史书就是历史的宝藏,哎呀,那可真是一部又一部的史诗啊,讲了多少风风雨雨,真是看得人血脉喷张。

再说子书,这里面有哲学、有文学,简直就是一场思想的盛宴,能让人陷入沉思。

最后是集,像是各种文学作品的汇总,让人品味到不同的文风,真是百花齐放,百家争鸣。

再聊聊提要的内容,简直让人惊叹!每本书都有介绍,像是书的名片,短短几句话里能概括出书的精华,真是个妙手,轻轻一笔,就把书的精髓捏出来了。

这样一来,读者就能一目了然,根本不用翻来翻去,省时省力!想想,如果没有这些提要,估计得浪费多少时间,真是“功夫下在平时”的体现,大家为了能快速找到好书,可是煞费苦心啊!而且提要的风格也是特别亲切,像老朋友在跟你聊书,轻松幽默,时不时来句俏皮话,让人看着就心情大好。

再加上那些典故、成语,随处可见,真是让人觉得在看书的同时,脑子里也在开小会,讨论得热火朝天。

这里面可是藏着不少文化的精华,读起来简直像是在品味一杯好茶,愈加醇厚。

提要的编排也很讲究,像极了拼图游戏,每一部分都环环相扣。

这样才能让人一看就明白,书的内容、特点,通通都在里面了。

有的书一提到,就让人有种“啊,这个我听过”的感觉,瞬间引发共鸣。

就像街坊邻居聊家常,随时都能插上几句,互相打气。

这些提要不仅仅是为了方便读者,还是个时代的缩影,反映了当时的文化风貌。

说白了,就是那时候人们对于知识的渴望和追求,像是牛饮水一般,恨不得一口气喝个够。

四库全书总目提要‘杂家类’一、以儒學為正宗,「儒家中心觀」二、將農醫天文算法升至前六類,提高科學的地位三、排斥外學,將釋道置於子部最末。

四、排斥雜家:《總目》將墨家、名家、縱橫家等置於雜家類,〈子部總敘〉云:「群言岐出,不名一類,總為薈卒,皆可采摭菁英,故次以雜家。

」許多學者皆以為失當:如孫德謙說:「如名墨家學,以後世無傳概入雜家,未免失之淆亂。

」參見司馬朝軍《「四庫全書總目」研究》,北京:社會科學文獻出版社,2004,頁158~162。

余嘉錫《目錄學發微》斥指《總目》「最誤者莫如合名墨縱橫於雜家,使《漢志》九流家頓亡。

」李致忠:「《四庫總目》的「雜家類」偷換雜家固有的概念,說什麼『雜之意廣,無所不包…』班固所謂『合儒、墨,兼名、法也。

是說雜家兼有儒墨名法各家之長,博采眾家為一家,形成自己的學說,……《四庫總目》偷換概念,將雜家說成雜類,變成無所不包的大雜燴。

』李致忠:《三目類序釋評》,頁36。

見上揭書頁162。

《四庫全書總目》提要「雜家類」云:「黃虞稷《千頃堂書目》於寥寥不能成類者併入雜家。

雜之義廣,無所不包。

班固所謂合儒、墨,兼名、法也。

變而得宜,於例為善。

」《四庫全書總目》提要「雜家類」共分六類:一、立說者謂之雜學卷117子部27 雜家類一(雜學之屬,22部,178卷,皆文淵閣著錄。

)《總目》以儒家為中心認為「古者庠序之教,胥天下而從事六德、六行、六藝,無異學也。

周衰而後,百氏興。

……實皆儒之失其本原者各以私智變為雜學而已。

其傳者寥寥無幾,不足自名一家,今均以雜學目之。

其他談理而有出入,論事而參利害,不純為儒家言者,亦均附此類。

」《鬻子》考《漢書藝文志》道家《鬻子說》二二篇,又小說家《鬻子說》九篇,是當時本有二書。

《列子》引《鬻子》凡三條,皆黃、老清靜之說,與今本不類。

疑即道家二二篇之文。

今本所載與賈誼《新書》所引六條文格略同,疑即小說家之《鬻子》說也。

………其篇名冗贅,古無此體,又每篇寥寥數言,詞旨膚淺,決非三代舊文。

姑以流傳既久,存備一家耳。

《墨子》墨家者流,史罕著錄,蓋以孟子所辟,無人肯居其名。

然佛氏之教,其清淨取諸老,其慈悲則取諸墨。

韓愈《送浮屠文暢序》,稱儒名墨行,墨名儒行。

以佛為墨,蓋得其真。

而讀《墨子》一篇,乃稱墨必用孔,孔必用墨。

開後人三教歸一之說,未為篤論。

特在彼法之中,能自嗇其身,而時時利濟於物,亦有足以自立者。

故其教得列於九流,而其書亦至今不泯耳。

→以儒學為中心評論墨子一書《子華子》子華子之名見於《列子》,本非一人。

《呂氏春秋》引《子華子》者凡三見,高誘以為古體道人。

是秦以前原有《子華子》書。

然《漢志》已不著錄,則劉向時書亡矣。

……今觀其書,多采掇黃、老之言,而參以術數之說。

《尹文子》其書本名家者流。

大旨指陳治道,欲自處於虛靜,而萬事萬物則一一綜核其實,故其言出入於黃、老、申、韓之間。

周氏《涉筆》謂其自道以至名,自名以至法,蓋得其真。

……讀其文者,取其博辨閎肆足矣,安能限以一格哉!《慎子》之學近乎釋氏,然漢志列之於法家。

今考其書,大旨欲因物理之當然,各定一法而守之。

不求於法之外,亦不寬於法之中,則上下相安,可以清淨而治。

然法所不行,勢必刑以齊之。

道德之為刑名,此其轉關。

所以申、韓多稱之也。

案《漢書藝文志》載《鶡冠子》一篇,注曰楚人。

居深山,以鶡為冠。

劉勰《文心雕龍》稱鶡冠綿綿,亟發深言。

《韓愈集》有《讀鶡冠子》一首,稱其《博選篇》四稽五至之說,《學問篇》一壺千金之語,且謂其施於國家,功德豈少。

《柳宗元集》有《鶡冠子辨》一首,乃詆為言盡鄙淺,……其說雖雜刑名,而大旨本原於道德,其文亦博辨宏肆。

自六朝至唐,劉勰最號知文,而韓愈最號知道,二子稱之,宗元乃以為鄙淺,過矣。

《公孫龍子》其書大旨疾名器乖實,乃假指物以混是非,借自馬而齊物我,冀時君有悟而正名實,故諸史皆列於名家。

《淮南鴻烈解》稱,公孫龍粲於辭而貿名。

揚子《法言》稱,公孫龍詭辭數萬。

蓋其持論雄贍,實足以聳動天下,故當時莊、列、荀卿並著其言,為學術之一。

《隋志》縱橫家有《鬼谷子》三卷,注曰周世隱於鬼谷。

《玉海》引《中興書目》曰,周時高士,無鄉里族姓名字,以其所隱,自號鬼谷先生。

……胡應麟《筆叢》則謂《隋志》有蘇秦三一篇,張儀篇,必東漢人本二書之言,薈萃為此,而托於鬼谷,若子虛亡是之屬。

其言頗為近理,然亦終無確證。

……柳宗元辨《鬼谷子》,以為言益奇而道益隘,差得其真。

蓋其術雖不足道,其文之奇變詭偉,要非後世所能為也。

《呂氏春秋》不韋固小人,而是書較諸子之言獨為醇正大。

大抵以儒為主而參以道家、墨家,故多引六籍之文與孔子、曾子之言。

其他如論音則引《樂記》,論鑄劍則引《考工記》,雖不著篇名,而其文可案。

所引莊、列之言,皆不取其放誕恣肆者。

墨翟之言,不取其非儒、明鬼者。

而縱橫之術,刑名之說,一無及焉。

其持論頗為不苟。

論者鄙其為人,因不甚重其書,非公論也。

《人物志》其書主於論辨人才,以外見之符,驗內藏之器,分別流品,研析疑似,故《隋志》以下皆著錄於名家。

然所言究悉物情,而精核近理。

……蓋其學雖近乎名家,其理則弗乖於儒者也。

《顏氏家訓》述立身治家之法,辨正時俗之謬,以訓世人。

今觀其書,大抵於世故人情,深明利害,而能文之以經訓,故《唐志》、《宋志》俱列之儒家。

然其中歸心等篇,深明因果,不出當時好佛之習。

又兼論字畫音訓,並考正典故,品第文藝,曼衍旁涉,不專為一家之言。

今特退之雜家,從其類焉。

《長短經》此書辨析事勢,其源蓋出於縱橫家,故以長短為名。

雖因時制變,不免為事功之學,而大旨主於實用,非策士詭譎之謀,其言固不悖於儒者,其文格亦頗近荀卿《申鑒》、劉邵《人物志》,猶有魏、晉之遺。

宋代收錄四本,明代只收一本《本語》六卷明高拱撰。

……其間如隆慶六年宿良鄉,夢見孔子之類,頗為誇誕;……其他辨詰先儒之失,抉摘傳注之誤,詞氣縱橫,亦其剛狠之餘習。

然頗有剖析精當之處,亦不可磨。

五卷以下,皆論時事,率切中明季之弊。

故《明史》稱其練習政體,有經濟才。

一書之中,蓋瑕瑜互見云。

卷124~125子部34~35 雜家類存目一~ 二雜學之屬,184部,750卷,內13部無卷數,皆附《存目》。

二、辨證者謂之雜考卷118~119子部28~29 雜家類二~三(雜考之屬,57部,707卷,皆文淵閣著錄。

)案:考證經義之書,始於《白虎通義》。

蔡邕《獨斷》之類,皆沿其支流。

至唐而《資暇集》、《刊誤》之類為數漸繁,至宋而《容齋隨筆》之類動成巨帙。

其說大抵兼論經、史、子、集、不可限以一類,是真出於議官之雜家也。

〔班固謂雜家者流出於議官。

〕今彙而編之,命曰雜考。

)卷126 子部36 雜家類存目三右“雜家類”雜考之屬,四六部,四百四三卷,皆附《存目》《白虎通義》建初中,大會諸儒於白虎觀,考詳同異,連月乃罷。

肅宗親臨稱制,如石渠故事,顧命史臣,著為通義。

……書中徵引,六經傳記而外涉及緯識,乃東漢習尚使然。

《刊誤》唐李涪撰。

其書皆考究典故,引舊制以正唐末之失,又引古制以糾唐制之誤,多可以訂正禮文。

下卷間及雜事,……唐末文人,日趨佻巧,而涪獨考證舊文,亦可謂學有根柢者矣。

《蘇氏演義》唐蘇鶚撰。

陳振孫《書錄解題》稱其考究書傳,訂正名物,辨證訛謬,可與李涪《刊誤》、李濟翁《資暇集》、邱光庭《兼明書》並驅,良非溢美,尤不可不特錄存之,以備參稽也。

《近事會元》宋李上交撰。

今觀其書,自一卷至三卷首載宮殿之制,次載輿服之制,次載官制、軍制,其次亦皆六曹之掌故。

四卷為樂曲,為州郡沿革。

《東觀餘論》宋黃伯思撰。

黃伯思好古文奇字,鐘鼎彝器款式體制,悉能了達辨正。

所著有《法帖刊誤》二卷,《古器說》四百二六篇。

紹興丁卯,其子訁乃與其所著論辨題跋合而刊之,總名曰《東觀餘論》。

《容齋隨筆》宋洪邁撰。

其中自經史諸子百家以及醫卜星算之屬,凡意有所得,即隨手記,辯證考據,頗為精確。

…尤熟於宋代掌故,如以宋自翰林學士入相者非止向敏中一人,駁沈括《筆談》之誤,…南宋說部,終當以此為首焉。

《考古編》宋程大昌撰。

是編乃雜論經義異同,及記傳謬誤,多所訂證。

……雖亞於《容齋隨筆》,要勝於鄭樵輩之橫議也。

《困學紀聞》宋王應麟撰。

是編乃其記考證之文。

應麟博洽多聞,在宋代罕其倫比。

雖淵源亦出朱子,然書中辨正朱子語誤數條,……皆考證是非,不相阿附《丹鉛餘錄》明楊慎撰。

其考證諸書異同者,則皆以丹鉛為名。

……王世貞謂其工於證經而疏於解經,詳於稗史而忽於正史,詳於詩事而略於詩旨,求之宇宙之外而失之耳目之內,亦確論也。

又好偽撰古書以證成己說,睥睨一世,謂無足以發其覆,《譚苑醍醐》明楊慎撰。

其書亦皆考證之語,與《丹鉛錄》大致相出入,而亦頗有異同。

首有嘉靖壬寅自序。

三、議論而兼敍述者謂之雜說卷120~122子部30~32 雜家類四~六(雜說之屬,八六部,六百三六卷,皆文淵閣著錄)雜說之源,出於《論衡》。

其說或抒己意,或訂俗訛,或述近聞,或綜古義,後人沿波,筆記作焉。

大抵隨意錄載,不限卷帙之多寡,不分次第之先後。

興之所至,即可成編。

故自宋以來作者至夥,今總匯之為一類。

考定作者舊本題宋王逵撰。

案宋有三王逵,其一王逵,不知何許人,仁宗時官江南西路轉運使,調淮南轉運使。

包拯連具七章彈之,具載拯奏議中。

極斥其貪鄙酷虐,似非能著書之人。

其一王逵,濮陽人。

天禧三年進士,官刑部郎中。

其所著作,惟呂希哲《雜記》載其贈蔡襄詩一首,阮閱《詩話總龜》載其詠酒簾一聯,不聞更有此書。

其一王逵,淄州人。

建炎中知徐州王複之孫,紹興中太仆丞王佾之子。

其所著作,惟蘆浦《筆記》載送田鄂詩一首,亦不聞有此書。

此書中論脈一條,稱七表、八里、九道計二四,見之於叔和《脈訣》,是熙寧間書也,前兩王逵不得見。

論百刻一條,稱趙緣督又有一說,是至元以後書也,後王逵亦不得見,又安得而引之耶?考明黃姬水《貧士傳》,載王逵,錢塘人,足一跛。

家極貧,無以給朝夕,因賣藥。

復不繼,又市卜。

博究子史百家,客至,輒談今古不休。

人知其辨博,每以疑難質之,無不口應。

列其人於張介福之後,王賓之前,蓋洪武、永樂間人。

作是書者,必此王逵。

商浚刻《稗海》時,未及詳考,誤以為宋王逵也。

其學蓋出於邵子,其書亦規摹觀物外篇,分天文、地理、人身、庶物、歷數、氣候、鬼神、事義八門,皆即數究理,推求天地人物之所以然,雖頗穿鑿,而亦時有精義。

世稱二四番花信風,楊慎《丹鉛錄》引梁元帝之說,別無出典,殆由依託,其說亦參差不合。

惟此書所列,最有條理,當必有所受之云。

(卷123《蠡海集》一卷(兩淮鹽政采進本)論事詳核明葉子奇撰。

考子奇所著諸書,有《范通玄理》二卷,《詩》六卷,《文》二卷,《本草醫書節要》各卷,《齊東野語》三卷,又《餘錄》若干卷,紀元季明初事最詳。

……子奇學有淵源,故其書自天文、地紀、人事、物理,一一分析,頗多微義。

其論元代故事,亦頗詳核。

惟賈魯勸托克托開河北水田,造至正交鈔,求禹河故道,功過各不相掩,子奇乃竟斥之為邪臣,則不若宋濂《元史》之論為平允也。