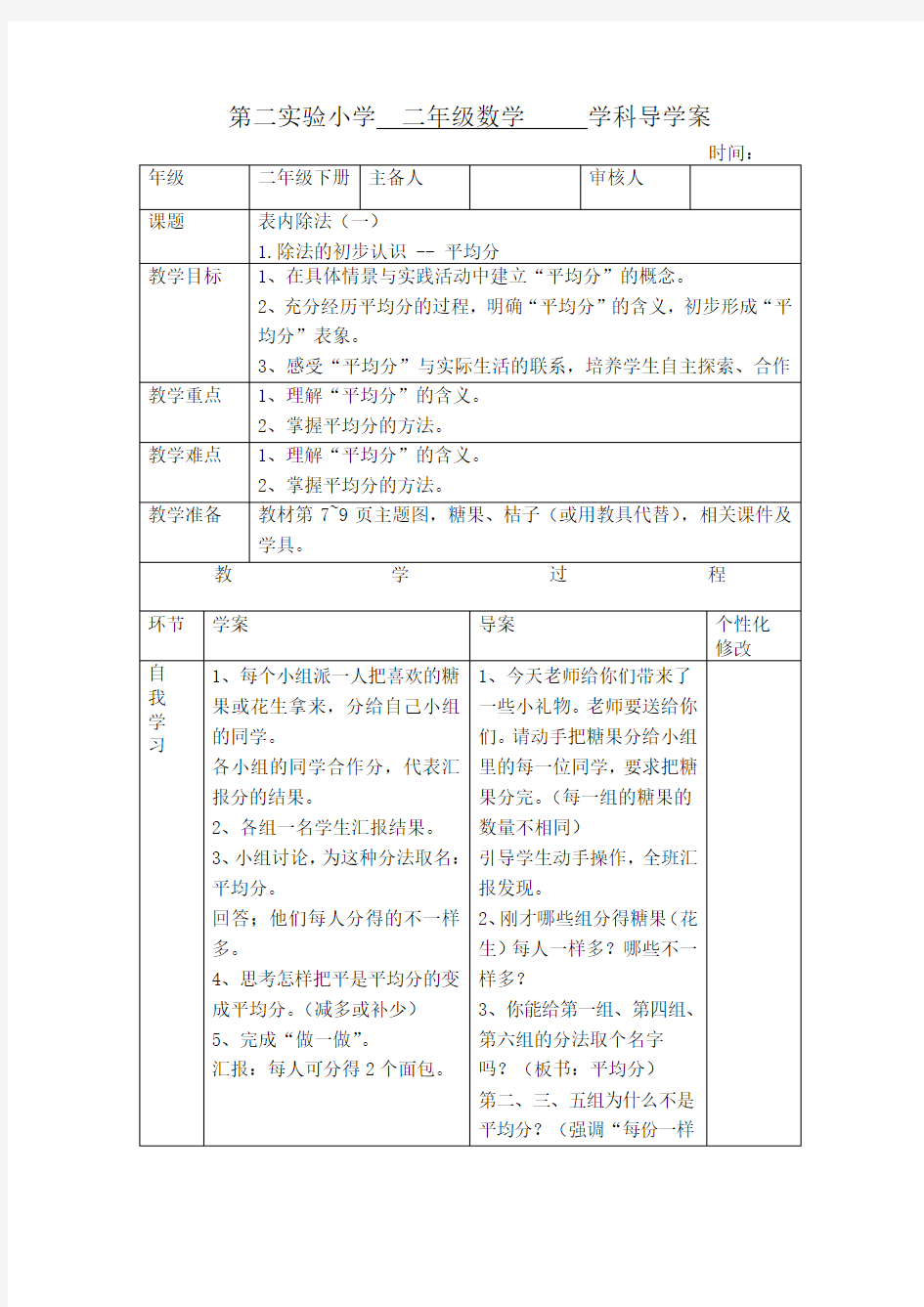

第二实验小学二年级数学学科导学案

教案反思:

数导学案 一、找答案。请在下面数字中找出算式的答案 1×(1 )=1 0.1×()=1 ×()=1 ×()=1 2×()=1 0.2×()=1 ×()=1 ×()=1 3×()=1 0.3×()=1 ×()=1 ×()=1 4×()=1 0.4×()=1 ×()=1 ×()=1 5×()=1 0.5×()=1 ×()=1 ×()=1 你能找到算式的规律,再写一组算式吗? ()×()=1 ()×()=1 ()×()=1 ()×()=1 二、想一想,这些算式都有什么特点? 1.积有什么特点。(口头展示) 2.算式的乘数有什么特点。 三、理解 1. 什么是倒数? 2.“互为”是什么意思?(倒数是指两个数之间的关系,这两个数相互依存,一个数不能叫倒数) 3. 互为倒数的两个数有什么特点?(两个数的分子、分母正好颠倒了位置) 四、看谁写得快。请试着写出5组倒数,并与同桌说一说。 五、思考求倒数的方法,写一写再与小组讨论。(要记忆部分) 1、求一个自然数的倒数,就是先把整数看成分母是1的分数,再交换分子和分母的位置。 例如:()和()()和() 2. 求一个分数的倒数,就是把这个分数的分子和分母交换位置。 例如:()和()()和() 如果分数是假分数,就是把这个分数的分子和分母交换位置,例如:。 如果分数是带分数,应该把这个分数先化成假分数,再把这个分数的分子和分母交换位置,例如:。 3. 求一个小数的倒数,就是:把小数化成十进制分数,再把这个分数的分子和分母交换位置。。 例如:0.2 =(),它的倒数是()。0.83=(),它和()互为倒数。 4. 1的倒数是(1 ),因为(1×1=1,根据“乘积是1的两个数互为倒数”,所以1的倒数是1。) 0 没有倒数,因为(0与任何数相乘都不等于1,所以0没有倒数)六:阅读书上24页,完成下面的练习。

教学准备 1. 教学目标 知识与技能: 在具体的情境与实践中,建立“平均分”的概念。 过程与方法: 让学生充分经历“平均分”的过程,明确“平均分”的含义。初步形成“平均分”的表象。 情感态度与价值观: 引导学生感受“平均分”与实际生活的联系,培养学生的探究意识和解决问题的能力。 2. 教学重点/难点 教学重点:理解掌握平均分的含义,方法。 教学难点:掌握平均分的方法。 3. 教学用具 课件 4. 标签 教学过程 1.创设情境,感受平均分 (1)情境导入 谈话导入:二(1)班明天要去参观科技园。他们准备了很多丰富的食物。老师要把6个糖果分给2个同学,要求把糖果分完,可以怎样分呢?请你动手帮他们分一分。 各小组动手操作,并汇报情况.你们是怎么分的?

汇报: 我是每次拿3块,再拿3块放一堆。 一堆一个个地分,每堆分3块糖。 师:那你们是怎么想得呢? 生:我想口诀二三得六,我就知道每堆是3块。 生:我还会用除法,6除以2等于3,就知道一堆是3块了。 生:我想到乘法算式2×3=6,就知道一堆是3块。 生:我想到乘法算式2×3=6,就知道一堆是3块。 师:那你们为什么这么分呢? 生:这样分,两堆一样多,比较合理。 生:这样分很公平,两堆就同样多了。 师:如果把这6块糖,按你们刚才说的公平的分发,分成3堆,每堆是几块呢?指名回答: (2)对比分的结果,认识平均分。观察各小组分的结果 师:你喜欢哪种分法?为什么?你发现了什么? 学生观察汇报,从观察中发现有些组分的同样多。 师:分成二堆和分成三堆都有一个什么共同的特点?

指名回答:每堆分得一样多。 师:像这样分得同样多,就是平均分。 (3)加深印象 刚才哪些组是平均分,哪些组不是平均分?不是平均分的小组你们有什么办法使它平 均分? (4)联系生活,感知概念 师:在我们日常生活中遇到过平均分吗?你能举出例子来吗? 2.动手操作,探讨品均分方法 (1)读懂题意,实际操作 出示课件: 把18个橘子平均分成6份,每份几个? 讨论分配方案,各小组合作试着分一分,并讨论结果。 (2)交流分法,提高认识 学生汇报 根据学生汇报,把18个橘子分6份,每份分3个。 你喜欢哪种分法?为什么? 课件展示:不论怎样平均分,分的结果都相同,只要每份分得同样多,就是“平均分”。 (3)分一分:把8根小棒平均分成4份,每份应是多少根?(学生动手分一分) 3.扩充方法,巩固概念 (1)出示课件:

《倒数的认识》教学设计 学习目标: 1、理解倒数的意义,掌握求一个数倒数的方法,能准确熟练地写出一个数的倒数。 2、通过独立思考、小组合作、展示质疑,在探索活动中,培养观察、归纳、推理和概括能力。 教学重点:求一个数倒数的方法。 教学难点:1和0倒数的问题。 教学设计: 一、导入: 同学们,在上数学课之前,老师想考你一个语文知识,怎么样?(出示“杏”和“呆”)看到这两个字,你发现了什么? 生:上下两部分调换了位置,变成了另一个字 师:对了,把其中任一个字上下两部分倒过来,就变成了另一个字,这个现象很有趣很奇妙吧! 师小结:这种奇妙有趣的现象不仅出现在语文中,其实在数学中也存在着,想了解吗?今天我们就一起揭秘这种现象,好吧?板书:倒数的认识 二、合作探究: (一)揭示倒数的意义 1.(出示课件)请看大屏幕,先计算,再观察这些算式,同桌互相说一说它们有什么规律?(学生自学,经历自主探索总结的过程,并独

立完成)。 请同学们按照要求逐一完成,看谁是认真仔细的人,既能准确的计算,又能发现其中的秘密。 师:同学们,在以前我们看来非常简单的乘积是1的两个数,研究起来有如此大的发现,那么,像符合这种规律的两个数叫什么数呢?谁能给这种数取个名字?(生取名字) 师:那么根据刚才的计算结果与发现的规律你能说出什么叫倒数吗?(生答) 师板书:乘积是1的两个数互为倒数。 你认为哪些字或词比较重要?你是如何理解“互为”的?你能用举例子的方法来说明吗?(生答) 师小结:刚才我们认识了倒数的意义,知道乘积是1的两个数互为倒数,而且倒数不能单独存在,是相互依存的。 (二)小组探究求一个数倒数的方法 1.出示课件(精彩配合):请看这里,哪两个数互为倒数?(生找)(生说教师演示) 提问:你用什么好办法这么快就找出了这组数的倒数?(同桌互相说说看)(找几名学生汇报) 师板书:求倒数的方法:分数的分子、分母交换位置 同学们想出了找倒数的好方法,那就是分数的分子、分母交换位置,你们把老师想说的都说出来了,太棒了!我们一起来看一看。在这些数里哪一组不同于其它两组?

倒数的认识教学设计 指导思想与理论依据: 数学新课程标准强调:数学教学活动必须建立在学生的认知发展水 平和已有的知识经验基础之上。教师应激发学生学习的积极性,向学生提供充分从事数学活动的机会,帮助他们在自主探索和合作交流的过程中真正理解和掌握数学知识与基本技能、数学思想的方法,获得广泛的数学活动经验。本课以学生发展为本,着眼于数学方法的教学和数学思维能力的培养,引导学生在已有的知识和经验的基础上,进行充分的观察、分析、讨论,理解倒数的意义,认识倒数的特征,自主构建新的知识。培养和发展学生的观察比较、分析概括能力以及语言表达能力和数学思维能力。 教学背景分析: 教学内容:《义务教育课程标准试验教科书数学》六年级上册第24、25页 教材分析: “倒数的认识”是西师版六年级上册第三单元第一课时的教学内容,这部分内容学生是在学习了分数乘法的计算方法基础上进行教学的,是为后面学习分数除法的计算方法做准备,因为一个数除以分数的计算方法,归结为乘这个数的倒数。所以它是学习分数除法计算的知识基础,沟通分数乘法和除法的计算,起着承前启后的桥梁作用。 教材中通过几组乘积为“ 1”分数乘法的算式,积累学生对倒数的感性认识。试一试的安排掌握求倒数的方法。 学情分析:部分学生在课前预习学习中已经接触了一些关于倒数的知识,但是对于倒数概念的建立非常不系统、不牢固,他们不会用语言叙述倒数的意义,在写法上也会出错,并且认为倒数就是分数的分子、分母颠倒位置,将倒数的意

义和求一个数倒数的方法混为一谈。 学生对倒数的认识局限于一个数,或者是把两个数倒过来。而大多数学生还没有接触过倒数知识。 设计理念: 本课以学生自己的举例、观察、比较、分析、抽象和概括为学习的主要方法,获得“倒数”的概念这一知识要点,通过自主探索、合作交流,掌握求不同数的倒数的一般方法和数学的思想方法,发展初步的抽象能力,并使学生在学习和探索的过程中,培养独立思考和与人合作的能力。 教学目标设计: 课标要求: 1、理解倒数的意义,掌握求倒数的方法。 2、学生经历探索“倒数意义”和“求倒数的方法”的过程,学习运用数学的 思维方式进行思考并发现它们的规律;借助几何直观渗透数学知识之间普遍联系的思想,感悟“ 1”的重要作用。 3、初步培养学生乐于思考,勇于质疑的良好品质。体会数学的特点,感受数 学的价值。 学习目标: 1、知道倒数的意义。 2、经历倒数的意义这一概念的形成过程。 3、会求一个数的倒数。 教学重点:倒数的意义与求法 数学难点:理解“互为”的意义,明确倒数只表示两个数间的关系,而不能单独

《分数的初步认识>教学设计 教学目标: 知识目标:在实际情境中理解平均分的含义,初步认识分数,会读写几分之一,能用分数表示图中一份占整体的几分之一。 能力目标:经历联系实际生活解决简单问题的过程,初步培养学生的观察、交流、合作探究能力,并有效地促进个性思维的发展。 情感目标:让学生充分感受数学与生活的密切联系,激发学生积极、愉悦的数学情感,使之获得运用知识解决问题的成功体验。初步体会分数来源于生活,运用于生活。 教学重点:理解只有“平均分”才能产生分数。 教学难点:“几分之一”概念的形成。初步认识分母、分子表示的含义。教学准备:教具准备:多媒体课件,长方形、正方形、圆、等图形。 教学内容分析:小学三年级数学上册《分数的初步认识》的第一课时。是学生在掌握了一些整数的知识上初步认识分数的含义,从整数到分数是概念是一次扩展,也是学生认知上的一次飞跃。在意义上和读写方法上,分数与整数都有很大的差异。学生初次学习分数会很困难,因此,教学时,我为学生创设了熟悉的和感兴趣的动画情境,通过自主学习、合作探究、动手操作、小组交流、练习展示等活动,让学生主动构建数学知识,体会理解几分之一的具体含义,帮助学生建立初步的分数概念。 学情分析:分数对于三年级的孩子来说,完全是个全新的概念,无论

在意义上、读写方法上以及计算方法上,分数和整数都有很大的差异。分数对于三年级的孩子来说,完全是个全新的概念,学生理解起来有一定难度,为了给学生搭建突破的台阶,本课我设计了丰富的贴近学生实际的、学生感兴趣的现实情境、动画情境和操作活动,让学生在熟悉的情境中感悟分数的含义。 教学过程: 一导入 同学们,你们喜欢看动画片吗?那你们猜猜这是哪部动画片的主人公?这节课就让我们踏上动漫列车一起到数学王国去遨游吧! 下面我们看看熊出没你的老朋友又带给我们怎样的故事呢?熊大熊二去郊游。第一天,它们带了四块月饼,如果分的同样多,每只熊分到几块月饼?第二天,它们带了2块月饼,每只熊能分到几块?第三天,它们只带了一块月饼。一块月饼该怎样分呢/?这样分公平吗?是啊,你看,熊二特别生气,一个劲地嚷着:“不干不干,俺要重分!”那到底怎样分才公平呢?请生回答。数学上把分得同样多叫平均分,跟老师读平均分。 我们把一块月饼平均分成两份,每只熊得到其中的一份,也就是半块月饼,那半块月饼用什么样的数来表示呢?学了今天这节课一“分数的初步认识”你就知道了。通过这节课的学习大家要达到以下学习目标: 1、理解分数的意义,理解平均分的含义、 2、初步认识几分之一,会读写几分之一。

最新人教版小学数学二年级下册《平均分》导学案教学案设计 导学案设计 课题 平均分 课型 新授课 设计说明 1.创设情境,激活经验,促使生成多样化的分法。 建构主义理论认为,数学学习是学生在已有知识和经验的基础上的一种自主建构过程。本设计引入具体生活情境,通过参观科技园的准备活动,让学生体会到学习除法的必要性。同时让学生在已有“数的组合”经验的基础上进行动手分一分,促使学生生成多样化的分法,为下一步学习平均分奠定基础。 2.加强比较,突出平均分的含义。 在教学中适时恰当地运用比较法,引导学生加以区别,有助于突出教学重点、突破教学难点。本设计在学生进行动手分配以后,设计了展示不同的分配结果的环节,让学生观察比较,思考哪种方法更公平,说一说公平的分法有什么特点,通过从“形”到“数”等多方面比较,突出平均分的含义。

课前准备 教师准备:PPT课件 学生准备:小棒糖果 教学过程 教学环节 教师指导 学生活动 效果检测 一、创设情境,导入新课。(6分钟) 1.课件出示教材7页情境图:仔细观察画面,从中你能发现哪些信息? 2.抛出问题,引导学生思考:他们是怎样分这些食品的呢?哪种分法才合理呢? 3.导入新课。 1.观察后汇报:同学们要去参观科技园,买了很多食品,他们正在分这些食品。 2.思考后交流汇报:应该每人分得的一样多才合理。 3.明确本节课的学习内容。 1.填空。 6=( )+( ) 6=( )+( )+( ) 6=( )+( )+( )+( )+( )+( )

二、操作实践,体验过程。(20分钟) 1.引导学生回忆6的组合。 2.引导学生动手操作教材8页例1,体会平均分。 3.引导学生思考发现:哪种分法比较合理?为什么? 4.总结得出结论:每份分得同样多,叫平均分。(引出课题,板书课题:平均分) 5.引导学生用数学语言表述平均分。 (1)鼓励学生独立完成教材8页1题,说一说自己解决问题的方法。 (2)组织学生完成教材8页2题,用数学语言表述自己对平均分的理解。 6.引导学生动手操作教材9页例2:把18个橘子平均分成6份,每份几个?分一分。 7.引导学生比较各组不同的分法是不是都是平均分。 8.引导学生用圈一圈、画一画的方法完成教材9页“做一做”。 1.说一说6能分成几和几,并完成学情检测卡。 2.以小组为单位动手分糖果,然后汇报分法。 分法一 1 1 4 分法二 1 2 3 分法三 2 2 2 3.观察、比较,引发思考:第三种分法每份都是2颗,都一

“倒数的认识”教学设计及评析 【设计理念】 数学概念是构建数学理论大厦的基石。小学阶段的数学概念是学生掌握基本的数学思想方法、形成基本的数学能力的重要载体。因此,精心设计和教学好每一个数学概念,使学生切实掌握概念的数学本质,是数学教学的重要任务。 “倒数”是人为的抽象概念,也是没有直接生活原型的数学概念。为了让学生掌握好这一与日常生活经验没有直接联系的抽象概念,我设计了专门的、纯粹的数学活动,既把握概念本身的基本特征,又尊重学生的认知规律,使学生在观察、筛选、归纳一个个数学算式特征的活动中构建“倒数”、“互为倒数”的数学模型,同时获得由直观到抽象的数学活动经验,经历从感性认识到理性认识的学习过程。 本课以学生自己的举例、观察、比较、分析、抽象和概括为学习的主要方法,获得“倒数”的概念这一知识要点,通过自主探索、合作交流,掌握求不同数的倒数的一般方法和抽象概括的思想方法,发展初步的抽象能力,并促使学生在学习和探索的过程中,逐步形成独立思考的习惯及抽象思维的能力。 【教学内容】 《义务教育教科书·数学》(人教版)六年级上册第28、29页例题1、做一做及相关练习。 【学情与教材分析】 本课是义务教育教科书人教版数学第十一册第二单元《分数除法》中的第一课时——“倒数的认识”。它是在学生学习了分数乘法计算的基础上进行教学的,是为学生进一步学习分数除法做准备。因为一个数除以分数等于用这个数乘它的倒数。所以它是学习分数除法计算的知识基础,把分数乘法和分数除法的计算通过倒数这一概念的应用进行关联,关联之后形成知识结构及认知结构。进而彰显学生的应用意识这一核心素养。 教材编排了几组乘积是1的乘法算式,使学生通过计算、观察、讨论等活动,归纳出它们的共同规律,引出倒数的定义,并用实例突出“互为倒数”的含义,让学生在数学活动中构建“倒数”、“互为倒数”的数学模型,并帮助学生完成数学抽象及数学建模这一核心素养的形成。再引导学生思考并归纳出互为倒数的两个数的特点:它们的分子、分母交换了位置。如果这两个数不是分数,通过转化为分数后,也同样具有这一特征。例1的教学,则是充分地利用互为倒数关系的两个数的这一特点来求倒数的。通过尝试,让学生初步体验找倒数的一般方法:调换两个数的分子、分母的位置。在总结求倒数的方法时,也分三种情况:求分数的倒数;求整数的倒数;1和0的倒数问题。 【教学目标】 (1)使学生理解倒数的意义,掌握求倒数的方法,并能正确熟练的求出倒数。 (2)采用自学与小组讨论的方法进行教学,培养学生观察、比较、抽象、归纳的学习能力;使学生学会和同伴合作交流。 (3)在学习“倒数”的过程中,体验归纳概括的乐趣,养成独立思考、质

分数的初步理解导学案 教学内容:理解几分之一及比较分子是1的分数大小。(课本P91—P93的例1—例3和做一做,练习二十二的第1-3题。) 教学目的:初步理解几分之一的分数,会读写几分之一,能比较分子是1的分数的大小。自学指导: 复习:1、把8个苹果分给2个小朋友,怎样分两个小朋友都没意见,而且公平呢。应该()分。每人分()个。 2、怎样才是平均分?答:每份要分得()。 3、把4个本子平均分给2个小朋友,每人分()个。 4、把2支铅笔平均分给2个小朋友,每人分( )支。 上面的题没难着你吧!你真棒! 5、思考:老师只有一个,平均分给两个小朋友,每人分(?)个。A:1 B: 半 用我们以前学过的数能表示吗?()怎么办? 新知:一、理解几分之一 请看书P92-93。并填空。 1、把一个苹果平均分成两份,每份是这个苹果的(),也就是它的()分之(),写作:()。 要动手、动脑、动口哟: 用不同形状(长方形、正方形,圆形,三角形)的纸折一折(你有几种折法),并用斜线表示出二分之一来。并口头叙述这个分数表示的意义。(结合你的图用这种模式说: 把一个()平均分成了()份,其中的一 1 份是()的()。 2、、把一个苹果平均分成四份,每份是它的()分之(),写作:() 像这些数都是()数。你能举出这样的分数吗?如:()()。小结:把一个物体或图形()分成几份,每份就是它的几分之一。【注意:分数必须强调:()分】 3、用一张正方形纸 3、你知道分数的写法、读法吗? 写法:写的时候先写一短横,它叫做分数线,表示平均分。再写分数线下面的数2,

我们把它叫分母,表示把一个物体平均分成2份,最后写分数线上面的数1,我们把它叫分子,表示其中的1份。 我会写: 九分之一 写作:( ) 你会读分数吗?如: 读作: 4、请看书P91你在画面上找到哪些地方有几分之一的分数吗?并说一说这个分数的含义。 5、你还能表示出其它几分之一的分数吗?你会用什么方式表示?(把你表示的分数写在纸的背面,涂色部分后,并说说你是用哪种方法得出这个分数的。 二、 比较分数的大小。 用同一形状的纸分别折出 并涂上颜色,你发现了什么?哪个大? 小结: 从上可知:1、同样的物体,平均分的份数越多,每一份反而越( )。 平均分的份数越少,它的每一份反而越( )。 也就是说:2、分子是1的分数,分母大的分数反而( ),分母小的分数反而( )。 41 2 1分数线: 表示( ) ( ):表示一个物体平均分成( )份 这是( ),表示其中的( )份 1 3 1 8

认识平均分教学设计和意图教版《义务教育课程标准实验教科书数学》二年级(上册)第30—31页的容。 [教材简析] 本课教学认识平均分,是为后面认识除法打下铺垫。在此之前,学生已经认识了乘法的含义,学习了1-6的乘法口诀以及相应的表乘法的计算。本课教材是帮助学生把平均分的不同方法加以整合,让学生体会到把一些物体平均分,既可以每几个一份地分,也可以平均分成几份地分,分的过程虽然有所差别,但分的结果是每份都是相同的,从而在整体上理解平均分的含义。教材设计了一个开放性的例题,并就其中的一种结果,揭示了两种不同的分的过程,然后再引导学生对其他各种不同的分法展开进一步讨论和交流,体会平均分的每一种结果可以从不同的分的过程中得到。“想想做做”中的题目进一步通过各种不同的情景下的平均分问题,有层次地让学生逐步加深对平均分本质特征的认识。 [教学目标] 1.让学生经历平均分的活动,初步理解平均分的含义,知道平均分的具体操作过程。 2.能根据要求把一些具体物品平均分,并知道每一份是多少。

3.鼓励学生积极参与数学活动中,学会主动与他人交流分的方法和学会与他人合作解决问题,培养合作意识。 [教学重、难点] 1. 先要让学生进行操作、交流;把每份分得同样多的一些分法找出来,告诉学生这叫做“平均分”。 2. 让学生自己独立分一分,再在小组里说一说,并在班级里交流。 3. 通过多种平均分的结果,进一步体会平均分的特点。 教具准备] 桃子图片,小棒、课件等。 [教学过程] 一、复习铺垫 1. 课件出示图形,请学生看图回答: △△△△△△ △△△△△△ 说说图中表示的分别是( )个( )。 提问:你是从哪里看出来的? 2. 请同学们拿出小棒动手摆一摆:

《倒数的认识》教学设计 教学目标: 1、使学生理解倒数的意义,掌握求一个数的倒数的方法。 2、培养学生观察、归纳、推理和概括的能力。 3、培养学生严谨好学的学习态度。 重点难点: 重点:理解倒数的意义。 难点:掌握求倒数的方法。 教学过程: 一、创设情境 1、创设问题情境,确定研究主题 师:在以前的学习过程中,天天与数打交道,并且总结出关于数的运算的一些非常重要的规律,比如:一个数和1相乘还得原数;一个数和0相乘结果还是0;一个不是0的数除以它本身结果得1;……这些运算中都有着非常稳定的规律,说明两个数的关系比较稳定。今天我们就来继续研究两个数的关系。出示: 3883和 715157和 515和 1212 1和 请大家思考:每组中的两个数有怎样的关系?(生交流汇报) 生1:每组中都是一个真分数和一个假分数。 生2:两个数的分子和分母的位置正好颠倒了。 生3:它们的乘积都是1。 师:看来大家已经透过表面现象发现了两个数的本质关系,即乘积都是1。请大家逐个验证一下。 2、学生举例,丰富体验。 师:请大家自己举出这样的例子。 生:…… 3、提炼概念。 师:通过刚才的研究,具有这种关系的数叫互为倒数。谁来具体说一说什么样的两个数叫做互为倒数? (根据学生的回答出示:乘积是1的两个数叫互为倒数。) 二、加深理解 师:乘积是1的两个数叫互为倒数,在这个概念中你认为哪个词比较关键?为什么?自己思考后再和小组的同学交流。 (小组交流后汇报) 组1:“互为”非常关键。 师:“互为”是什么意思? 组1:“互为”是说一个数是另一个数的倒数,不能说某一个数是倒数。比如:3 883和

中,不能说83是倒数,应该说83是3 8的倒数,即要说清楚谁是谁的倒数。 师:还可以怎么说? 组1:38是8 3的倒数。 组2:我们组认为“两个”这个词非常关键,必须是两个数。 师:1214338=??,2 14338、、成倒数关系吗? 组2:不成,因为我们研究的是两个数的关系,多了不行。 组3:我们组认为“乘积是1”非常关键。如果乘积不是1的两个数就不能称为“互为倒数”。 师:通过刚才的交流,大家已经找到了在这个概念中特别关键的部分,那就是“乘积是1”、“两个数”、“互为”。 师:老师给大家提一个问题:概念中的“两个数”有可能是两个怎样的数?你能举例说明吗?再次小组讨论。 组4:有可能是两个分数,也有可能是一个整数和一个小数,或者整数和分数,只要乘积是1就行。 三、探究方法 1、探究找一个数的倒数的方法。 (1)师:刚才同学们都举出了许多倒数的例子。现在老师来考考你们,看看谁能很快的找出互为倒数的两个数,并说说是怎样找的? 出示例1。 生汇报结果: 生1:我找到了,53和35互为倒数,27和7 2互为倒数。我的方法是看这两个分数的分子和分母是不是颠倒了位置。 生2:我有补充,6 1和6也互为倒数。我是看两个数的乘积是否为1。 师:说说你的理由。 生2:我们要判断两个数是否互为倒数,就要看它们是否符合倒数的概念,也就 是两个数的乘积是否为1,因为61和6的乘积也是1,所以6 1和6也互为倒数。 师:都回答的很好,看来你们对“倒数”理解得很透彻。那你更喜欢哪种方法呢? 生3:第一种方法,因为比较简便,一眼就可以判断。 生4:我也喜欢第一种,因为它比较快。 师小结:看来大家都喜欢用直接观察的方法来判断,也就是看这两个分数的分子和分母是不是交换了位置。 (2)师:同学们都会判断两个数是否互为倒数了吗?如果给你一个数,你能写出它的倒数吗? 生齐说:能。 师板书:11 7 生汇报方法:

课题:平均分(新授) 主备教师:刘放之复备教师:审核人: 一、内容分析 课本P13~14页,例1、例2及练习三中相应的习题。 教学重点:理解掌握平均分的含义,方法。 教学难点:掌握平均分的方法。 二、课标要求 1.除法意义的教学要加强教学过程的探索性,体现概念的形成过程。首先,应让学生充分参与平均分的实践活动,逐步建立平均分的表象。其次,除法运算的教学宜采用有意义接受的方式。 2.让学生在具体情境中理解乘、除法的关系,掌握用乘法口诀求商的方法。 三、学情分析 第一,在学生已经比较熟练地掌握了表内乘法的基础上,教材集中安排了表内除法的教学;第二,不再明确区分“等分除”和“包含除”,在平均分的操作活动中,让学生体验和感悟两种不同的生活原型, 四、教学时间 2课时 第一课时导学设计 一、学习目标: 1、在具体情境与实践活动中,建立“平均分”的概念。

2、让学生充分经历“平均分”的过程,明确“平均分”的含义,初步形成“平均分”的表象。 3、引导学生感受“平均分”与实际生活的联系,培养学生的探究意识和解决问题的能力。 二、学习方式 (本课时所采用的方式) 三、评价方式 如习题检测、口头交流、书面练笔等 四、评价样题 1. 课件出示:“平均分”梨 2. 课本16页练习三1、2、3题 要求呈现步骤,可根据课型灵活安排) 三环是:整体感知——局部探究——综合运用。 五步是: 一、以情激学,明确目标,在兴趣引领中追寻快乐; 1.创设情境、导入新课 师:同学们,今天兔妈妈要大家给帮一个忙,什么忙呢?兔妈妈给兔宝宝分胡萝卜,可怎样分才能公平、公正两个兔宝宝一样多呢?大家愿意帮忙吗? 生:学生观看课件 但是,你们要学会了下面这些知识,才能帮兔妈妈的忙。 2.出示目标、明确任务 师:咱们先看本节课的学习目标 生:齐读本节课的学习目标 二、问题启学,自主研习,在独立思考中受快乐; 1出示问题:怎样分萝卜更合适

倒数的认识教学设计 一、学习目标: 1.在计算、比较、观察中,发现倒数的意义。 2.掌握求一个数的倒数的方法。 二、学习重点: 理解倒数的意义,会求一个数的倒数。培养综合运用知识的能力。 三、学习过程: (一)迁移导入,引出学习目标 1、口算下列各体 3 8× 8 3 4 5 × 5 4 7 10 × 10 7 3× 1 3 2、教师:“上面的这组题有什么共同点?”(每个算式中两个数相乘的积都是1。) 教师:“像这组这样,乘积是1的两个数它们之间有特殊的关系。我们称它们为互为倒数” 这节课我们就一起来研究倒数。(板书课题) (二)探究新知 1、教师“这节课我想通过条形码的自学,达到下面的学习目标。 (出示学习目标,齐读) (1)理解并掌握倒数的意义。 (2)掌握求一个数的倒数的方法 2、师:为了更好的自学新知,老师给同学们几点建议: (出示学习指导)

(1)自学课本50页例7,通过计算一算,观察、思考,发现倒数的意义。(2)想一想,求一个数的倒数的方法是什么?并用你的方法去验证。 (3)把自己的想法在小组里说一说,小组达成共识,总结出倒数的意义和求一个数的倒数的方法。 3、自学课本,教师巡视,了解学生自学情况。 4、班内回报,总结倒数的意义和求倒数的方法。 5、师:通过自学,同学们有什么收获,以小组为单位向同学们介绍一下好吗?(1)总结倒数的意义 师:什么是倒数?也就是倒数的意义是什么?能不能说一说你是怎么验证自己的发现。 同桌互相说出两个互为倒数的例子,让同位判断一下。 (教师板书:乘积是1两个数互为倒数) 理解"互为倒数"的含义。 (2)总结求一个数的倒数的方法。 师:会求一个数的倒数吗?找四个同学写出课本50页练一练的五道题。说一说你是怎样做的?(注意格式) 师:0有倒数吗?说一说你的想法?总结求一个数的倒数的方法。 (教师板书:求一个数(0除外)的倒数只要把这个数的分子和分母调换位置。)同桌互相说一个数,让对方说出它的倒数,看看谁能把自己的同桌难倒了。(三)实践应用

《倒数》教学设计 教学内容:冀教版小学数学五年级下册第54页。 教学目标: 知识和技能 通过体验、研究、类推等实践活动,理解倒数的意义。 问题解决与数学思考 经历提出问题、自主探索问题、应用知识的过程,自主总结出求倒数的方法。 情感、态度和价值观 通过合作活动培养学生学会与人合作,愿与人交流的习惯。 一、情境导入,引出问题 1.谈话理解“互为”。 师:俗话说,在家靠父母,,出门靠朋友,一个人在社会上除了亲人之外,也要有朋友,你们有自己的朋友吗? 让一名学生(甲)说出自己的好朋友是谁?(乙) 师:能用一句话表达两人之间的朋友关系吗?还可以怎么说?能说甲是朋友,乙是朋友吗?为什么? (设计意图)学生对于互为两个字的理解比较难,是教学中的一个难点。在这里,我用你是我的朋友,我是你的朋友这一关系多次转化,在自然中创设情境,让学生有一种生活体验,让学生在生活情境中知道什么是“互为朋友”,这样调动了学生的积极性,让学生在不知不觉中理解了“互为”的含义,分散了教学的难点。 2.游戏,按规律填空。 吞———吴 呆———() 3/8———( / ) 10/7———( / ) (1)学生观察填空,指名回答,并说出是怎么样想的。

(2)师:你们能按照上面的规律再说出几组数吗?(学生举例,教师板书) 3.学生观察板书的几组分数,看看每组中的两个数有什么特点? 同桌讨论交流,然后全班汇报每组中两个分数的特点,教师注意引导。(主要是分子、分母的数字特点和两个分数的乘积方面。) 4.师:能根据每组中两个分数的特点,给这几组分数起一个合适的名字吗? 教师揭示课题:倒数的认识。 5.师:看到这个课题,大家想提什么问题? 根据学生回答,选择板书。如:(1)什么是倒数?(2)怎么样求一个数的倒数?(3)认识倒数有什么作用?…… (设计意图)问题是数学的心脏,是学生探究的起点和动力,在谈话、游戏情境中引导学生发现问题,提出问题。 二、合作探究、解决问题 1.探究倒数的意义。 (1)观察3/8与8/3,说说哪两个数互为倒数?还可以怎么样说? (2)谁能说说10/7与7/10中谁和谁互为倒数?也可以怎么样说? (3)小组讨论,什么是倒数? 学生独立思考后,组内交流。 全班汇报,教师根据学生的汇报点拨引导。学生可能有的答案是: A:分子、分母相互调换位置的两个数叫做互为倒数。 B:乘积是1的两个数叫做互为倒数。 师生共同归纳倒数的意义:乘积是1的两个数叫做互为倒数。(教师板书) 2.探究求倒数的方法。 (1)学习例1:写出7/8、5/2的倒数。 A:学生试写,教师巡视,提醒书写格式。 B:指名回答,教师板书:7/8的倒数是8/7,5/2的倒数是2/5。 师:互为倒数的两个数相等吗?怎么样表示它的结果?也可用—(破折号)表示。 C:学生交流求一个分数倒数的方法。

小学数学《倒数的认识》教学设计 1、认识倒数,理解倒数的意义。 2.经历倒数的意义这一概念的形成过程。 3.会求一个数的倒数。 4.利用教师的情感特征,激发学生的学习兴趣,让学生体验成功的快乐。 师:前面我们学习了分数乘法,请同学们拿出听算本,我们听算几道题。 师:第一题: 3/8×8/3…第二题:7/15×15/7…第三题:3×1/3…第四题:1/80×80…… 师:你们发现了什么? 生:乘积都是1! 师:对,今天我们要研究的就是乘积是1的两个数。你们还能写出乘积是1的两个数吗? 生:能! 师:那好,我们就进行一个小小的比赛。请大家准备好课堂练习本,我给大家一分钟的时间,请你写出乘积是1的任意两个数,看谁写得多,而且能写出不同的类型。 师:汇报大家共同分享? 生1:2/9×9/2=1,5×1/5=1,3/10×10/3=1,1/70×70=1,×4=1,×8=1,×10=1,×100=1 师有选择的板书在黑板上。

师:这么短的时间内就能写出这么多乘积是1的两个数,还是几种不同的类型,不错。太厉害了!如果给你们充足的时间,你们还能写多少个这样的乘法算式? 不过老师比你们更厉害。我不但能写出这么多算式,而且还能猜出你们写的是什么?只要你说出你写的第一个数,我就能猜出你写的第二个数是什么?生说师猜 师:同学们你要能猜出来,也可以来试一试呀。 师:为什么能猜到? 生:因为这两个数的乘积是1。 师:对,你们所写的这两个数的乘积都是1。像这样的乘积是1的两个数,我们把它称之为互为倒数。 教师板书:乘积是1的两个数叫做互为倒数。生齐读。 师:黑板上所写的两个数的积都是1 ,所以他们互为倒数。比如2/9和9/2和乘积是1 ,我们就说2/9和9/2互为倒数。 师:为什么乘积是1的两个数不直接说是倒数,而要说“互为”倒数呢?“互为”是什么意思呢?你是怎样理解这两个字? 生1:“互为”是指两个数的关系。 生2:“互为”说明这两个数的关系是相互依存的。 师:同学们说得很好。倒数是表示两个数之间的关系,它们是相互依存的,所以必须说清一个数是另一个数的倒数,

分数的初步认识导学案 学习内容:课木97页《分数的初步认识》信息窗1 学习目标: 1、结合具体情景,初步理解分数的意义。 2、能正确读写简单的分数,知道分数各部分名称。学习重难点: 结合具体情景,初步理解分数的意义。 学习过程: 复习:1、把8个苹果分给2个小朋友,怎样分两个小朋友都没意见,而且公平呢。应该()分。每人分()个。 2、怎样才是平均分?答:每份要分得()。 3、把4个本子平均分给2个小朋友,每人分()个。 4、把2支铅笔平均分给2个小朋友,每人分()支。 上面的题没难着你吧!你真棒! 5、思考:老师只、,平均分给两个小朋友,每人分(?)个。A: 1 用我们以前学过的数能表示吗?()怎么办? 新知:一、认识几分之一 自学指导:请看书P90,并填空 一、分月饼 把4个月饼平均分给两个小朋友,每人分得()个,把2个月饼平均分给两 个小朋友,每人分得()个,1个刀饼平均分给两个小朋友,每人分得()。 二、小组合作,认识1/2。 1、你能想办法表示出一半吗?可以画图表示,还可以口己试着创造一个数学符 号来表示。试试看,相信你一定行! 2、小明这样说对吗? 小明说:“我把一个西瓜切成两块,我吃了其屮的一块就是吃了这个西瓜的丄: 2

3操作交流 (1)动手折一折、涂一涂,你能找到手中图形或毛线的丄吗? 2 (2)完成后和同桌交流:你是怎样得到1 ? 2 思:刚才我们所用的图形不一样、大小也不一样,为什么都可以用1/2表示呢? 三、认识() () 1、认识了 1 ,你还想认识1 ?赶快动手折一折,涂一涂,把你得到的 2 () 分数写在下面吧。 2、如果把你折的图形多涂几份,可以用()表示?涂一涂,写一写。 () 四、认识分数各部分名称 1 ……( ) ----- ??????( ) 2…… ( ) 五、巩固练习 1、下面涂色部分能用分数表示吗?正确的画错误的画X。

《认识几分之一》导学案 教学目标 1. 结合具体情境初步认识几分之一,能用折一折得到的结果表示几分之一,并学会 运用直观的方法比较这类分数的大小。 2. 进一步理解平均分的含义,认识分数各部分的名称,能正确读、写几分之一这样 的简单分数。 3. 在动手操作,观察比较中,培养学生勇于探索和自主学习的精神,使之获得运用 知识解决问题的成功体验。 教学重点 理解分数的含义,并能借助直观手段比较几分之一的大小。 教学准备 各小组准备图形、水彩笔 活动方案 导学案 活动一:自主学习,初步感知分数 1.自学以下内容 2.组内交流自学收获,用“我知道了……”说一说。 活动二:活动操作,深化理解分数 1.从刚才分的学具中选择一张自己喜欢的纸片。折一 折,画出折痕,找出它的21,并画上斜线。 2.全班展示作品。 交流时说清这几点:拿的是什么图形?是怎样得到 这个图形的21 的?哪部分是这个图形的21 ? 【检测反馈】 1.用分数表示下面每个图里的涂色部分。 2.先按照分数涂上颜色,再比较分数的大小。 3.估一估,填一填,再比一比。 周末,小丽和哥哥到了如皋有名的景 点——水绘园,瞧!景色多美呀!兄妹两 人玩累了,坐到草地上吃东西咯!哇!这 么多好吃的,请你帮他们分一分。 活动一: 师:同学们特别善解人意。数学上, 我们把每人分得同样多这种分法叫做? (板书:平均分) 预设一:“半个” 师:除了可以用半个表示,还可以用 怎样的数表示呢?一起进入活动一,自主学习。 预设二:学生汇报“ 21 ”个 师:你是怎么知道这个数的?让我们 一起进入活动一,自主学习。 1. 师:谁来汇报自学的收获?谁再来说一说? 师:哪一半是它的2 1,是谁的 2 1 ? 师:“每份”怎么理解? 2.学写分数 师:像 21 这样的分数怎样写呢?现在请同学们伸出手,跟老师一起来书空。 (1)画一条横线表示平均分(板书:—)这叫做“分数线”(板书:分数线) (2)在横线下面写2,表示“平均分成了2份”(板书:2)2叫做分母(板书:分母)(3)在横线上面写1,表示取“其中的1份”。(板书:1)1叫做分子(板书:分子)读的时候,从下往上读,二分之一。 活动二: 过渡:认识了 21,你能自己创造一个2 1

二年级数学学科(下)导学指导案(第2单元表内除法(一)) 课题:平均分(2)课型: 新授探究课课时:第2课时 使用说明及学法指导:1、结合问题自学课本第10页例3和“做一做”。用红笔勾画出疑惑点;独立思考完成自主学习和合作探究任务,并总结规律方法。 2、针对自主学习中找出的疑惑点,课上小组讨论交流,答疑解惑。 3、带*号的帮扶生不做。 学习目标: 1、巩固“平均分”的概念,知道平均分就是每一份分得结果同样多。 2、初步体验除法运算与生活实际的密切关系。 3、通过分一分活动,培养学生动手操作能力和初步的抽象概括能力。 学习重点:进一步感悟平均分的本质特征。 学习难点:体会平均分的两种操作方法。 教学准备:多媒体课件,圆片,小棒。 教法: “引导发现法”“讨论法”和“讲授法”相结合。 学法:自主探究发现与合作交流。教师复备栏或学生笔记栏 一、导学目标 (一)、独立尝试(预习) 自学课本第第10页例3内容。 (二)、复习并检查(温固)。 1、我能快速写出得数。绿色圃中小学教育网https://www.doczj.com/doc/ef4175942.html, 4×2=4×3=5×2=8×2=2×3= 8×4= 9×2=2×4=9×9=6×3=(三)引入课题: 1、根据要求圈一圈。 (1)把所有平均分成5份 (2)把所有平均分成2份

1、根据要求画一画,填一填。 (1) 把()个梨平均分成()份,每份是()个。 (2) 把()个平均分成()份,每份是()个。 3、(强调“平均分) 二、自主探究、合作交流(导读探究) 一、创设情境,谈话引入 1、小朋友,你们喜欢果冻吗? 2、出示分果冻问题的情景图。(不显示解决问题的办法) 师:瞧!图中的小朋友也要分果冻啦!请小朋友仔细观察画面,你获得了什么信息?图中的小朋友碰到了什么问题? 3、学生观察画面,交流信息。 二、探求新知,解决实际问题 1、出示例3主题图。 2、分组探讨解决“能分几份”。 师:你能应用你收集的信息帮他们解决分果冻的问题吗?你有什么办法?学生分小组讨论后,交流本组解决问题的办法和结果。 3、全班交流反馈,及时评价。 4、这个问题实际上是求8里面有几个2,8里面有4个2,就能分成4份。 三、自主练习、达成目标(监测达标)。 1、课本第10页的“做一做”。

六年级数学《倒数的认识》教学设计 学习目标: 一、理解倒数的意义,掌握求一个数倒数的方法,能准确熟练地写出一个数的倒数。 二、通过独立思考、小组合作、展示质疑,在探索活动中,培养观察、归纳、推理和概括能力。 三、激情投入,挑战自我。 教学重点:求一个数倒数的方法。 教学难点:1和0倒数的问题。 教学设计: 离上课还有一点时间,咱们先聊一会吧。同学们,我给你们代数学课多长时间了?(一年)一年时间虽然不是很长,但我觉得我们之间已经互相成为了朋友,你有这种感觉吗?该怎样表述我们之间的朋友关系呢?(你是我的朋友,我是你的朋友,互相应该是双方面的。) 就先聊到这儿吧?好,上课! 一、导入: 同学们,在上数学课之前,老师想考你一个语文知识,怎么样?(出示“杏”和“呆”)看到这两个字,你发现了什么? 生:上下两部分调换了位置,变成了另一个字 师:对了,把其中任一个字上下两部分倒过来,就变成了另一个字,这个现象很有趣很奇妙吧!

师小结:这种奇妙有趣的现象不仅出现在语文中,其实在数学中也存在着,想了解吗?今天我们就一起揭秘这种现象,好吧? 二、合作探究: (一)揭示倒数的意义 1.(出示例题课件)请看大屏幕,先计算,再观察这些算式,同桌互相说一说它们有什么规律?(学生自学,经历自主探索总结的过程,并独立完成)。 请同学们按照要求逐一完成,看谁是认真仔细的人,既能准确的计算,又能发现其中的秘密。 师:同学们,在以前我们看来非常简单的乘积是1的两个数,研究起来有如此大的发现,那么,像符合这种规律的两个数叫什么数呢?谁能给这种数取个名字?(生取名字) 师:那么根据刚才的计算结果与发现的规律你能说出什么叫倒数吗?(生答)师板书:乘积是1的两个数互为倒数。 你认为哪些字或词比较重要?你是如何理解“互为”的?你能用举例子的方法来说明吗?(生答) 师小结:刚才我们认识了倒数的意义,知道乘积是1的两个数互为倒数,而且倒数不能单独存在,是相互依存的。就像课前我们聊得话题,老师和你互相成为了好朋友,就是说“老师是你的朋友”,“你是老师的朋友”,我们俩是双方面的。 (二)小组探究求一个倒数的方法 1.出示例题2课件:下面哪两个数互为倒数?

二年级数学平均分的教学设计 学校:高埗低涌宝文学校姓名: 一、设计理念:根据课堂教学设计原理,《全日制义务教育数学课程标准(实验稿)》的教学建议,(一)数学教学活动要注重课程目标的整体实现。(二)重视学生在学习活动中的主体地位。(三)注重学生对基础知识、基本技能的理解和掌握。(四)感悟数学思想,积累数学活动经验。(五)关注学生情感态度的发展。(六)合理把握“综合与实践”的实施。(七)教学中应当注意的几个关系:1.面向全体学生与关注学生个体差异的关系;2.“预设”与“生成”的关系;3.合情推理与演绎推理的关系;4.使用现代信息技术与教学手段多样化的关系,根据教学设计基本原理,制定了“平均数”一课的教学方案,在前期分析(包括学习任务、学习者、教学重难点分析)的基础上,制定教学目标,设计学习环境和教学策略,进行教学设计。 二、教学分析:本节课是人教版.数学,二年级下册,第二单元第一课,教科书P8例1,是关于平均分的内容,这节课在整个教材中属于重点知识之一,所以也把它编排在比较前面的位置,这节课的内容也是学习除法的基础,有了对平均分一定的了解,对以后除法就有较好的教学。而且平均分在实际的运用中有比较大的用处,也与我们的生活紧密联系,比如发奖品,分物品等都能用到平均分。学生在学习平均分的时候,要重点理解和掌握,每份要一样多的才是平均分。老师在教学的时候可以多举例子告诉学生什么是平均分,平均分也是人人平等的意思,要让学生树立起人人平等的思想。 所需课时1课时 三、学习者分析: 1.学生情况分析:学习此课时的学生正是二年级的学生。二年级的学生年龄大多 七、八岁,还是属于儿童阶段,他们的天性就是爱玩,对于学习这件事还是比较不重视。我可以根据他们爱玩的这种特性,来实行玩中教学,让他们从中找到学习的乐趣。不过这个班学生的基础比较好,前面的知识点掌握的比较牢固,大多数同学思维活跃,脑筋转动的快,所以在教学中应多注意后进生的反应能力。2.学习风格分析 根据卡波等人研究发现,学习风格大致可分为如下三类:听觉型——逻辑性、视觉——善于整体思维,如果没有看到所学内容整体框架,他们的思维就会缺乏逻辑性,分机型、肢体动觉型,考虑设计多元的教学活动,适应不同学习风格的