如何认定不作为犯罪的因果关系

- 格式:docx

- 大小:99.98 KB

- 文档页数:4

浅析刑法因果关系摘要:刑法因果关系认定也是犯罪的重要依据是刑法学中的重要问题,而准确判断行为人行为与危害结果之间的刑法因果关系对于判定刑事责任有着重要的意义。

关键词:刑法因果关系;因果关系研究对象;必然说;必然与偶然两分说一、刑法因果关系的研究对象。

刑法因果关系的研究对象是什么在学界有着不同的看法。

大概有以下几种:第一、是指人的行为与危害社会结果之间的因果关系。

第二、是指一定的人的危害行为同危害结果之间的关系。

第三、认为是行为人的违法行为和危害结果之间的关系。

第四、是认为客观上违反刑法规定的符合犯罪客观要件的危害社会的行为(包括作为和不作为。

)同危害社会的结果之间的关系。

这一问题上的通说是高铭暄教授在《刑法学原理》这一著作中对于相关问题的阐述。

即:“刑法因果关系,是指人的危害行为与危害结果之间的因果关系。

”“其特点为:其一,作为此种因果关系中的结果性质,只能是按照刑法规定属于犯罪构成的要件,并且能够作为追究刑事责任根据的结果,包括已经发生的损害,以及发生某种损害的危险状态。

其二,作为此种因果关系原因的,是在客观上符合刑法规定的某种犯罪特征的行为。

”在这些学说中,在本质上其看法上的分歧的主要在于两个问题。

第一、什么是刑法因果关系所研究的行为;第二、刑法因果关系研究的意义是定罪上的还是量刑上的。

对于这两个问题,笔者认为,刑法因果关系研究的行为应当是在客观上对社会或他人造成危害,并符合刑法规定的构成犯罪的客观要件为刑法所调控的行为。

刑法因果关系所研究的意义首先定罪上的,其次是量刑上的。

这里的其次不是次要的意思,而是对于因果关系而言,只有先达到可以定罪的程度,才能再考虑量刑的问题。

若其因果的联系程度不能达到可以定罪的标准,那么就更不能谈到量刑的问题了。

二、刑法因果关系上的必然与偶然之争。

对于刑法的因果关系到底是一种怎样的关系这一问题,在我国刑法学界长期存在这两种学说:“必然说”与“必然与偶然因果关系区分说”必然说认为,刑法之间因果关系的联系一定是必然的,只有必然的联系才是刑法所研究的因果联系。

先行行为引起不作为犯罪的认定作者:林雪来源:《中国检察官·经典案例》2017年第08期一、基本案情蒋某、李某、吴某均系某渔场的员工,其中蒋某系场长。

2016年5月29日,蒋某带领李某、吴某驾驶电瓶船去接收鱼苗。

途经该渔场承包的某水域时,三人发现被害人郭某等人在岸边偷钓,遂靠岸驱赶。

期间,吴某将岸边鱼竿的鱼线扯断并收缴鱼钩,蒋某欲收缴郭某放置于岸边的鱼竿,郭某为夺回鱼竿而上船,李某随即驾船驶离岸边。

在船行驶过程中,郭某与蒋某、李某发生冲突后落水,因不习水性而逐渐沉入水中。

蒋某、李某、吴某未对郭某实施救助,在看到郭某沉下水后驾船离去,郭某溺水死亡。

案发后,蒋某、李某、吴某于公安机关投案,并如实供述了主要犯罪事实。

案发后,蒋某、李某、吴某赔偿被害人郭某家属合计人民币123万元,被害人家属对三人的犯罪行为表示谅解。

经法院判决:蒋某犯故意杀人罪,判处有期徒刑4年;李某犯故意杀人罪,判处有期徒刑3年6个月;吴某犯故意杀人罪,判处有期徒刑3年,缓刑4年。

二、分歧意见对于蒋某、李某构成故意杀人罪没有异议,本案的主要分歧点在于吴某的行为是否构成故意杀人罪。

第一种意见认为,吴某的行为不构成故意杀人罪。

理由是:第一,现有的证据无法证实吴某在船上与被害人郭某发生过肢体冲突;第二,吴某既没有实施可以导致救助义务产生的先行行为,也不负有导致法律责任产生的救助义务,其行为不属于刑法意义上的不作为,故不应对被害人溺水死亡的后果承担刑事责任;第三,本案系突发性犯罪,蒋某、李某和吴某在事发全过程均没有进行言语交流,即没有形成共同犯罪的合意,故不构成共同犯罪,且吴某在主观上没有故意杀人的故意。

第二种意见认为,吴某的行为构成故意杀人罪。

理由是:吴某作为渔场职工,因郭某偷钓而伙同蒋某、李某驾船靠岸驅赶并收缴鱼竿,期间吴某将岸边鱼竿的鱼线扯断收缴鱼钩,致使郭某为抢回鱼竿上船,后因不慎落水而溺水死亡,吴某明知郭某有生命危险却不采取任何救助措施,最终导致郭某溺水死亡的结果,其行为构成故意杀人罪。

从“宋福祥故意杀人案”——浅谈我对不作为的理解摘要:由于不作为行为的复杂性和多样性,它一直都是行为理论和司法实践上争论的焦点问题。

作为法学专业的学生或从事司法工作的人员,正确认识不作为的含义,更有助于我们认识到犯罪行为的多样性,更能有效地区分罪与非罪的界限,从而正确地认定不作为犯罪,更好地体现立法精神,维护社会权益,稳定社会关系,准确地同不作为犯罪行为作斗争。

关键词:不作为先行行为义务条件因果关系相当因果关系案由:2003年6月30日晚,被告人宋福祥酒后回到家中,因琐事与其妻李霞发生争吵并厮打。

李霞说:“三天两头吵,活着倒不如死了算了。

”宋福祥说:“那你就去死吧。

”或李霞在寻找准备自缢的凳子时,宋福祥喊来了邻居叶宛生对李进行规劝。

叶走后二人又发生吵骂厮打。

李又找来了自缢用的绳子。

宋福祥意识到李要自杀,但却无动于衷,直到听到李踮脚用的凳子响声后,宋才起身过去,但却未采取任何措施,而是离开现场到一里以外的父母家中告诉自己父母,待其家人到时,李已经无法抢救而死亡。

经河南省南阳市卧龙公安分局刑事鉴定:李霞系机械性窒息死亡河南省南阳市中级人民法院审理时认为,被告人宋福祥目睹其妻李霞寻找工具准备自杀时,应当预见李霞会发生自缢后果而放任这种结果的发生,在家中只有夫妻二人这样的特定环境下,被告人宋负有特定的义务,而其却放任李霞自缢身亡的行为已经构成了故意杀人罪,但情节较轻。

所以,根据《刑法》第132条之规定,判被告人宋福祥故意杀人罪成立,处有期徒刑四年。

——来自本案中,被告人宋福祥不履行救助义务而导致其妻死亡,是不作为的行为而构成的故意杀人罪。

所谓不作为是相对于作为而言,根据我国刑法学者陈兴良的观点认为不作为是指行为人负有实施某种积极行为的特定法律义务,并且能够实行而不实行的行为。

但是自本案判决以来,便引起了我国法学界学者们的一直争论。

有的学者认为,不作为不是行为的一种形式。

不作为缘于它是一种身体上的静止,而不像作为那样存在身体的外部动作,是单纯意义上的一种“无”的状态。

第六章犯罪客观方面一、概述〔一〕概念与特征1.概念犯罪构成客体要件,是指刑法所保护规定的行为人的行为以及其他外部事实。

2.特征〔1〕具有法定性第二百六十三条【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有以下情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:(一)入户抢劫的;(二)在公共交通工具上抢劫的;(三)抢劫银行或者其他金融机构的;(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;(五)抢劫致人重伤、死亡的;(六)冒充军警人员抢劫的;(七)持枪抢劫的;中国刑事辩护网提供(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

〔2〕以客观事实特征为内容〔3〕是说明行为对刑法所保护的社会关系有所侵犯的客观事实特征〔4〕是成立犯罪所必须具备的核心因素〔二〕犯罪构成客观方面要素1、危害行为〔基本要素〕2、危害结果〔选择要素〕3、特定的时间、地点、方法〔选择要素〕注意:因果关系〔非构成要素〕〔三〕犯罪客观方面的意义1、区分罪与非罪2、区分此罪与彼罪3、有助于区分犯罪完成与未完成形态的界限4、正确分析和认定犯罪的主观要素5、正确量刑二、危害行为〔一〕危害行为的概念和特征1、含义指在人的意志支配下实施的危害社会的身体动静。

2、特征〔1〕危害行为在客观上是人的身体动静;〔2〕危害行为在主观上是基于行为人的意志或者意识支配下的身体动静;〔3〕危害行为在法律上是对社会有危害的身体动静。

3、不属于犯罪客观方面的危害行为〔1〕欠缺有意性和有意识的行为a、人体反射动作;b、睡梦中或精神错乱下的举动;c、身体受到暴力强制情况下的行为。

思考:假设行为人仅是精神上受到强制而实施了某种行为,是否是刑法意义上的危害行为?〔2〕欠缺有害性的行为〔3〕欠缺刑事违法性行为思考:言论能否构成犯罪?4.言论能否构成犯罪的问题言论能否构成犯罪的关键在于言论是否发表以及发表能否影响外界并产生影响。

〔二〕危害行为的表现形式1、作为〔1〕作为的概念是指行为人以积极的身体活动实施刑法禁止实施的行为,即“不当为而为之”。

致力于打造高品质文档从“宋福祥故意杀人案”由以上分析,我认为不做的行为性是成立的。

一审判决后,宋福祥不服,向河南省南阳市中级人民法院提起上诉称:他没有放任李霞的死亡,根本想不到她这次真的想自杀,认为一审的判决认定事实错误,处理不当,要求依法改判无罪。

但是河南省南阳市中级人民法院认定的事实与一审法院认定相同,并认为,被告人宋福祥与其妻关系不和,在争吵厮打中用语言刺激李霞,以致其产生自缢轻生的念头与决心。

被告人宋福祥是负有特定义务之人,对李霞的自缢行为采取放任的态度,致使李霞在其家中的这种特定的环境下自缢身亡,其行为已构成故意杀人罪(不作为),原审判定正确,量刑适当,审判程序合法,被告人宋福祥的上诉理由不能成立,不予采纳,并作出“驳回上诉,维持原判”的裁定。

在理解本案中,被告人宋福祥对其妻有无特定的救助义务,其客观上的不作为行为与其妻死亡结果之间是否具有因果关系,是认定本案性质的关键。

之所以被告人宋福祥在本案中负有特定义务之人,在不作为的构成解释中,具有一定的作为义务,是不作为成立的逻辑前提。

不作为犯之作为义务,是一种特定的法律义务。

因此在认定不作为的作为义务时,应当和一定的条件联系起来,加以考察。

其中不作为之作为义务的构成情形之一就是由先行行为引起的作为义务,由于行为人先前实施的行为即先行行为使某种合法和益处于遭受损害的危险状态,则该行为人有了积极行动阻害结果发生的义务,就是由先行行为引起的作为义务。

如某甲(成年)带邻居小孩去游泳,则甲的这种先行行为就会导致邻居小孩处于一种随时都会被溺水的危险状态,于是便成立了保护小孩生命安全的作为义务。

如果该小孩在溺水时甲不予以救助(不作为)则应为他的先行行为而引起的而不履行的作为义务承担法律后果。

回到本案中,行为人不作为之前的先行行为即宋福祥与其妻关系不和,在争吵厮打中用语言刺激李霞,以致其产生自缢轻生的念头与决心,从而使李霞的生命处于自缢的危险状态,从而引起被告人宋福祥有干涉、劝阻、救助的作为义务,而宋福祥在其妻两次寻找自缢工具时本应劝阻,及在当其妻已上吊门框上时应加以救助的条件之下却没有履行其作为义务,而是采取放任的态度(或是说没有采取有效措施),而致李霞身亡,故宋福祥应当为其行为负相应的法律责任。

论不作为犯罪的作为义务来源作者:陈华丽来源:《大东方》2017年第04期摘要:本文在总结刑法理论界诸多不同观点的基础上,首先肯定并明确了不作为犯罪的作为义务有以下来源:法律明文规定的作为义务;职务或业务要求的作为义务;法律行为引起的作为义务;先行行为引起的作为义务。

其次,提出了在特定场合下,社会公德也可能成为作为义务的来源。

关键词:不作为;作为义务;法律行为;道德义务一、不作为犯罪之作为义务的概念和来源刑法通论认为不作为犯罪即以不作为的形式实现的犯罪,是指负有特定的义务,能够履行该义务而不履行,侵害了刑法所保护的合法权益,因而严重危害社会,依法应受刑罚处罚的行为。

由此可知构成不作为犯罪的前提条件是行为人应当负有特定的作为义务。

所谓作为义务,是指必须实施一定行为的义务。

不作为犯罪的作为义务的产生必须依据特定的条件,并随着该条件的变化而变化。

那么,产生该义务的条件有哪些呢?对此刑法学界存在较大争议。

主要有以下几种观点:三来源说:法律上的明确规定;职务或业务上的要求;行为人先行的行为。

四来源说:法律明确的规定;职务或业务上的要求;法律行为和先行行为引起的义务;在特殊场合,公共秩序和社会公德要求履行的特定义务。

二、法律明文规定的作为义务法律明文规定的作为义务是不作为犯罪中的主要来源,也是刑法的罪刑法定原则的必然要求。

但法律明文规定的义务由哪些“法律”规定;该“明确”的判断标准是什么,刑法学界颇有争议。

“明确”规定的判断标准,在司法实践中直接关系到罪与非罪的判断,具有重大的实践意义。

对于该“明确”的理解,刑法理论界也有着不同的见解。

有的认为应当是刑法上的明确规定;有的认为该明确并不是绝对的,应当做扩张性的解释。

三、职务或业务明确要求的作为义务职务或业务明确要求的作为义务是指从事某项工作的人,其职务或业务本身要求他负有某种特定作为的义务,如消防员有救火的义务,值班医生有救治病人的义务等等。

违反该类义务构成的不作为犯罪在刑法中最为体现的是渎职类犯罪。

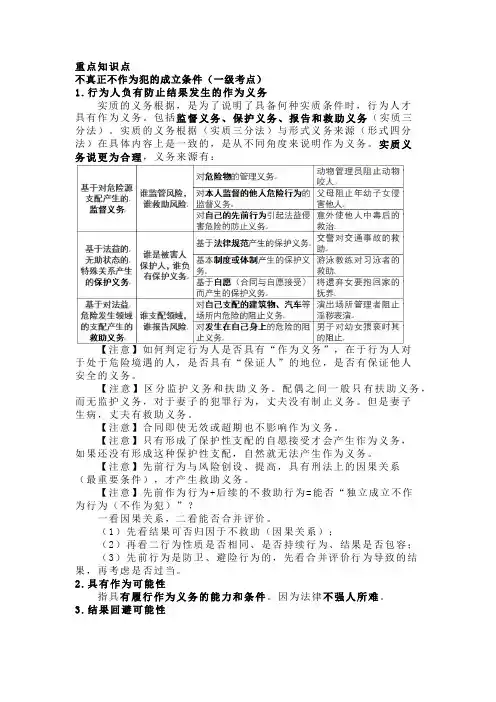

重点知识点不真正不作为犯的成立条件(一级考点)1.行为人负有防止结果发生的作为义务实质的义务根据,是为了说明了具备何种实质条件时,行为人才具有作为义务。

包括监督义务、保护义务、报告和救助义务(实质三分法)。

实质的义务根据(实质三分法)与形式义务来源(形式四分法)在具体内容上是一致的,是从不同角度来说明作为义务。

实质义务说更为合理,义务来源有:【注意】如何判定行为人是否具有“作为义务”,在于行为人对于处于危险境遇的人,是否具有“保证人”的地位,是否有保证他人安全的义务。

【注意】区分监护义务和扶助义务。

配偶之间一般只有扶助义务,而无监护义务,对于妻子的犯罪行为,丈夫没有制止义务。

但是妻子生病,丈夫有救助义务。

【注意】合同即使无效或超期也不影响作为义务。

【注意】只有形成了保护性支配的自愿接受才会产生作为义务,如果还没有形成这种保护性支配,自然就无法产生作为义务。

【注意】先前行为与风险创设、提高,具有刑法上的因果关系(最重要条件),才产生救助义务。

【注意】先前作为行为+后续的不救助行为=能否“独立成立不作为行为(不作为犯)”?一看因果关系,二看能否合并评价。

(1)先看结果可否归因于不救助(因果关系);(2)再看二行为性质是否相同、是否持续行为、结果是否包容;(3)先前行为是防卫、避险行为的,先看合并评价行为导致的结果,再考虑是否过当。

2.具有作为可能性指具有履行作为义务的能力和条件。

因为法律不强人所难。

3.结果回避可能性刑法给行为人附加作为义务是有意义和目的的,也即如果履行了该作为义务,那么危害结果便不会发生,也即具有结果避免发生的可能性。

如果履行了该作为义务,危害结果仍然会发生,则履行该作为义务便没有意义了。

此时,就没有必要谴责行为人的不履行了。

4.作为与不作为的等价性“应为、能为、而不为”是成立不作为犯的定性要求,具备了,只能说明该行为属于不作为。

但是,是否达到值得科处刑罚的程度,还有个量的要求。

对此可以参照对应的作为犯罪的程度,如果达到作为犯罪的程度,与其可以相同评价,那么就可定罪。

2024 No.1Serial 18092,收稿日期: 2023-01-07作者简介:马荣春(1968—),男,江苏东海人,南京航空航天大学人文与社会科学学院教授,博士,研究方向为刑法学; 田 硕(1997—),女,山东济宁人,南京航空航天大学人文与社会科学学院2021级硕士研究生。

Abstract :The identification of causal relationships in crimes of dereliction of duty is a primary content to ensure proper case-filing, and in a broad sense, the identification includes identifying non-existence of causal relationships in crimes of dereliction of duty. Under the premise that causal relationships do exist in crimes of dereliction of duty, it is necessary to clarify the indirect causal relationships in crimes of dereliction of duty, the possibility of harmful consequences caused by such crimes, and the interruption of causal relationships in such crimes, thereby ensuring the unobstructed identification of causal relationships in such crimes.When handling cases of dereliction of duty involving subjects with multiple identities, we should severally identify the causal relationships between different subjects from their "bound causal relationships". Meanwhile, there are two philosophical and theoretical weapons we should accurately understand and master when identifying causal relationships in crimes of dereliction of duty, one is the concept of "conditions" or "conditional relationships", and the other is "isolation simplification rule".Keywords :crimes of dereliction of duty; joint crime; causal relationships; conditional relationships; isolation simplification rule[中图分类号:D924.393 文献标识码:A 文章编号:2096-8752(2024)01-0092-09 ]DOI:10.13310/ki.gzjy.2024.01.012在哲学上,因果关系是指一种现象与另一种现象之间的引起与被引起的关系。

如何认定不作为犯罪的因果关系

文:张晓彬

在通常情况下,法学理论及司法实践中均普遍肯定原因性对于不作为与结果

的发生的关联性,但刑事法律中提到的因果关系的原因较之客观事实原因的范围

相对更小。客观事实上的原因只有经过刑法评价后,才可以成为刑法中的原因。

这就需要明确判断标准。我认为有两个这样的判断标准,即行为人具有作为义务;

行为人的行为具有防果可能性。

(一)作为义务

1.应当准确地判断这种作为义务

具体行为实施人应履行的作为义务是认定的关键。经判断,实施者有这种义

务时就可能面临受到刑事处罚;而不具有这种义务,就不是犯罪行为,没有处罚

的可能性;在不作为犯罪因果关系中,行为人的作为义务处于怎样的地位,学者

们存在着不小的争议:有的将其认为是刑法因果关系的成立要素之一(如上述“作

为义务违反说”);有的将其置于违法性之中(如上述的“防止可能性说”)。这两

种观点都存在不足,前者犯了因果关系主观化的错误,后者与犯罪构成理论体系

产生矛盾,使因果关系不适当的扩大。

我认为:具体行为中的不作为犯罪因果关系的确定标准是行为人作为义务。

二者的关联性是以行为人的不作为为中介的,是一种间接的关联性。“因为不实

施作为义务要求的行为,以致法益侵害的产生,才有刑法上因果关系的判断”1。

2.应以作为义务为限严格地进行判断

一般来讲,在刑法中行为人所具有履行特定的某一行为的义务是具有一定

强制性的,若其不履行自己应当履行的义务,即导致一定的刑法上的危害后果发

生。对于不作为犯的确认还应以作为义务为限,作为义务的来源必须基于法律的

规定,而不能将所谓的道德义务强加在不作为人身上。目前法律体系中,主要有

四个方面来体现行为人的作为义务:第一,先行行为引起的行为人义务。该行为

实施者有采取积极行动以阻止损害结果发生的义务,这么说的原因是其已实施的

1

参见杨建军:《不纯正不作为犯研究》,“中国优秀博硕士学位论文全文数据库”,2004年。

一些行为使法益处于遭受严重损害的紧迫状态;第二,义务已被刑事法律规定。

行为人理应承担的义务是建立在法律行为所引起的基础之上的;第三,因担任某

项职务或从事某类业务,导致具体行为人被依法要求其履行的一定作为义务;第

四,行为人基于其自身所形成的职务或业务上要求的义务。

(二)是否具有防果可能性

根据上述“防止可能性说”,对于判断行为人是否具有防止刑法上的危害后

果的发生可能性也是关键因素,因其具有重要作用。行为人有没有实施防止危害

后果发生的行为。而实际的结果发生与所处的环境有关,也与义务人的条件等因

素有关。如果由于当时的环境(不可抗力、天气状况等)或义务人的条件(疾病、

身体条件、能力),义务人不可能进行义务行为,则排除违法性。

在“防止可能性”判断时,需要借助刑法中因果关系认定理论加以阐释。刑

法因果关系的认定理论主要有条件说、原因说、相当因果关系说和客观归责论。

我的观点是应当根据相当因果关系说和条件说来判断因果关系。在不同的案件

中,具体行为实施人应积极作为,但其不履行而形成的不作为与产生刑法上的危

害后果之间若不存在因果关系就是不具有防止可能性的;相反地,其不作为与后

果之间若存在因果关系,则说明行为义务人是具有防止结果发生的可能性的。所

以,极为重要的是为防果可能性进行有刑法价值的判断。而“条件说的公式是:

如果行为人履行了作为义务,危害结果就不会发生,不作为与危害结果之间就有

条件关系;反之,如果行为人即使履行作为义务,结果仍会发生,则该不作为与

结果之间就不存在条件关系”2。但是,条件说仍没有解决因果关系的判断所需

解决的问题,即:行为人的不作为行为导致刑法上的危害后果的发生存在多少概

率,这就需要用相当因果关系说来解释,即根据一般的社会经验,在通常情况下,

相当的场合是指某种不作为可以防止结果的发生但却没能防止结果的发生,这种

就是刑法上的危害后果与行为人不作为存在被引起的关系。举例来说,某人A

带其邻居的儿子B晨练,二人在慢跑,因为B不时地穿梭于机动车到与自行车

道之间,后B不慎跌倒即将被驶来的汽车撞倒,作为A发现此情形却没有给予

救助,但B自行爬起迅速地回到了安全的地方后又再次穿行于两车道之间时遇

到醉酒驾驶机动车的驾驶员C,C将在机动车道跑步的B撞伤,后其不治死亡。

在上述案例中,若B穿梭于机动车与自行车道之间时,A就予以制止,并将其

保护到安全地带,则B不会死亡,所以条件因果关系存在于A的行为与B的死

亡之间。本案中,假设B已经回到安全位置上又不会恰巧遇到醉酒驾驶的C,则

是A的不作为还会导致B的死亡吗?我想肯定不会的。因此,A的不作为与B

2

参见李金明:《不真正不作为犯研究》,“中国优秀博硕士学位论文全文数据库”2005年版,第86页。

的被撞之后死亡之间不具备相当关系,A不应承担刑法上的责任。在刚刚的案例

中,防果可能性的判断是一种客观判断,根据台湾学者林山田的归纳,“不作为

的行为人可能在四种情形下,不具有防止结果发生的事实可能性:(1)无作为能

力:例如因昏迷、麻痹、抽搐,或手脚为绳索所捆绑等;(2)生理的缺陷:例如

聋哑、患病,或其他身体的残障等;(3)空间的限制:例如行为人的所在地与足

以防止结果发生的地方,相距过于遥远,而无法及时赶到;(4)欠缺救助所必要

的能力、经验、知识或工具:例如不会游泳、不会做人工呼吸、体力不足等。行

为人自身虽然不具备履行作为义务的能力,但附近如果有防止结果发生能力的第

三人(例如医生)可以求助的,只要行为人具有促使或请求该第三人从事防止结

果的能力,也应认定有防止结果发生的事实可能性”3。而“除了上述林山田总

结罗列的四种情形,在刑事司法实践中,可能还会遇到其他由于客观存在的事实,

导致行为人不具有防果可能性的情形”4。

我们知道,在不同的个案中可能会遇到不同的情况,就如何判断、认定时需

要注意以下几个不作为犯构成要件中,行为人的行为与其所引起的刑法上的危害

后果之间存在因果关系的问题:

1.就认定不作为犯构成要件中行为与结果间因果关系而言,既要考虑到具备

条件关系的公式,同时更需要以确定的事实为依据。作为判断不作为犯构成要件

的标准,条件关系公式与防果可能性具有自身无法弥补的缺陷,简言之,即其自

身是不能够将刑事司法实践中认知案情事实予以代替的。相反,其需要以刑事司

法实践中已查明的案件事实为基础进而予以判断。之所以如上述表达,原因在于

只有依据明确的事实基础,方可得出“无之前行为,便无之后结果”的结论。而

解构刑法中因果关系的前提正是上述结论。举例说明,A使用木棒猛击B的头

部,致其死亡,基于上述情况,分析因果关系时,会出现“A不用木棒击打B

的头部,B就不会死亡”的这种不完整的结论,所以从结论上看因果关系存在于

A用持木棒击打的行为与B的死亡上。然而,经过反思,我们会发现如下的逻

辑关系:即在我们接触上述案件之前,脑中已经存在“用木棒猛击他人头部会致

人死亡”的观念。正是基于上述观念的存在,我们会得出上述因果关系间的结论。

对于不作为犯而言,因果关系的判断亦是如此。因此,具体到刑事司法实践中,

需要调查核实行为人防止结果发生能力的相关客观情况后判断或分析某不作为

与某结果间是否存在刑法上的因果关系,就显得在逻辑上通顺,也符合常人的思

维惯性。需要注意的是,一旦上述情况未予以调查核实清楚,那么不作为犯构成

要件中行为与结果间因果关系的认定就不能有效地进行。因此,具体到刑事司法

3

参见林山田:《刑法通论》下册,台湾大学法学院图书部2003年版,第223页。

4

参见李金明:《刑法因果关系的判断标准及其在不作为犯中的运用》,《河北法学》第26卷第12期2008

年12月,第130页。

实践中,裁判者会因上述情况并未调查核实清楚而无法就行为人是否具有防止结

果发生可能性作出认定及判决。

2.在事实的基础之上进行假设、虚拟性的推理对于认定不作为犯构成要件中

行为与危害后果之间的因果关系而言是非常需要的。正如本文中所表述的一样,

刑事司法实践中基本上采取条件说,来理解和掌握因果关系。对于因果关系的判

断,基本上是通过将案件中出现的行为选择替换为假设的行为选择,进而对于结

果进行比较,得出一致还是存在不同的结论。据此,不作为犯与作为犯相比较,

既然可以采用假设推理的方法对不作为犯构成要件中因果关系进行确定,对于作

为犯亦是如此。上述情况的关键点是假设的行为选择是否合理,是否是依据客观

事实得出的假设结论。如果诚如上文表述,所选择的假设行为是以客观事实为基

础,当然是可以的。

3.从危害后果与不作为行为犯的关系来看,其仅限于刑事法律实务中发生的

个别案件,并且不是抽象范畴的不作为与结果之间的因果关系,而是特定的不作

为与结果间的因果关系。这对于“如果义务人履行了作为义务”的假设表述而言,

此处的提到的“作为”就是指能够规避刑法上的危害结果发生可能性的行为。换

言之,“应就具体行为是否能够达到防止上述危害结果发生进行判断及认定,尤

其需要考虑到以下因素:即结果发生时的危险方式及程度”5。

文档出自:北京岳成律师事务所《法律顾问专刊》

网址:http://www.yuecheng.com

5

参见林山田:《刑法通论》下册,台湾大学法学院图书部2003年版,第221-222页。