浅谈慢性胃炎的中医治疗

- 格式:pdf

- 大小:184.41 KB

- 文档页数:2

慢性胃炎中医辩证论治胃炎中医名为胃痞,胃脘痛,反酸,嘈杂。

慢性胃炎是一种常见的多发病,其发病率居各种胃病之首,主要是胃粘膜上皮遇到各种致病因子,发生慢性持续性炎症性病变。

【病因病机】慢性胃炎的病因较复杂,其病位皆在于胃脘以下,始则与脾胃有关,继而损及肝、肾。

其病机多由脾胃素虚,内外之邪乘而袭之,使脾之清阳不升,胃之浊阴不降所致。

各种致病因素往往互相关系,病机有虚实之分,始之初起以实邪为主,外感六淫,情志郁结,或因食、气、痰、湿、热所致;久病则以虚为主,或虚实相兼,寒热错杂。

1.饮食所伤,由于过饮过饱,恣食生冷,酒食不节,损伤胃阳,影响脾胃的受纳升降,遂致气机紊乱,脾胃不和。

2.情志失和,如多思则气结,暴怒则气上,悲忧则气郁,惊恐则气乱。

气机逆乱,升降不利则见胃脘痞满不舒。

3.痰湿中阻,多因脾胃失健,不能运化水湿,酿生痰浊,壅塞中焦,使清阳不升,浊阴不降而为腹痛。

4.脾胃虚弱,平素脾胃不健,或年老体弱、中气久虚,或病中过用寒凉克伐之剂,重耗脾胃之气,或病后胃气未复,皆能导致胃纳呆纯,脾胃失健,胃脘痞满。

5.误治失治,伤寒表邪,误治失治,由表及里,影响脾胃;或五脏疾病,失于调治;或滥服药物,以致脾胃乃伤,升降失司。

西医认为主要是胃粘膜上皮遇到各种致病因子,发生慢性持续性炎症性病变。

慢性胃炎的病因尚未完全阐明,可能与下列因素有关:1.从急性胃炎演变而来。

2.鼻、口、咽喉部局部病灶的细菌及其毒素吞入胃内,长期对胃的刺激。

3.经常习惯地服用对胃粘膜有刺激性的烈酒,浓茶,咖啡,过烫(冷)等饮食。

4.过度吸烟。

5.长期服用对胃有刺激的药物,如阿司匹林等。

6.幽门括约肌功能失调,十二指肠液包括胆汁经常返流入胃。

7.胃酸缺乏,使细菌易于在胃内繁殖。

8.营养不良,如长期缺乏蛋白质及维生素B族。

9.心力衰竭或门脉高压,使胃长期处于淤血和缺氧状态;10.免疫因素,在某些萎缩性胃炎病例的血清中,可测得壁细胞抗体(PCA)和(或)内因子抗体(IFA)。

慢性胃炎的中医治疗近年来,社会经济快速发展的同时,人们的生活水平不断提升,饮食结构与生活方式也在逐渐发生改变,一些不良的习惯导致慢性胃炎的发病率呈逐年上升的趋势。

慢性胃炎主要和长期饮食不规律、过度劳累、情绪低落,肝气郁结有关,其属于常见的消化系统疾病,发病率非常高。

大部分人在一生当中或多或少会出现胃疼、胃胀等症状,整体而言,慢性胃炎预后良好,只要保持良好的心态,积极配合医生进行治疗,才能够尽快恢复健康,那么中医如何治疗慢性胃炎呢?1.什么是慢性胃炎?慢性胃炎是由多种因素导致引起的胃黏膜慢性炎症,通过胃镜观察,可发现黏膜细胞出现水肿、出血、糜烂等症状。

慢性胃炎属于临床常见消化道疾病,数据显示,在进行胃镜检查的人群当中,大约有80%-90%都可能会被诊断为慢性胃炎,且男性多于女性,随着人们的年龄逐渐增加,患有慢性胃炎的几率也在不断攀升。

1.慢性胃炎的原因有哪些?1.幽门螺杆菌幽门螺杆菌感染是导致慢性胃炎的重要原因之一,几乎超过一半的慢性胃炎都是因其导致引起的。

1.不良的饮食习惯如果在日常生活当中,长时间饮用浓茶、咖啡、酒类饮品,或者是经常性进食辛辣的食物,过饱、过饥等不良习惯都可能会导致慢性胃炎。

其次,如果使用药物不当,也可能会引起慢性胃炎。

1.精神方面因素长期从事精神压力过大的职业,其慢性胃炎的发病率远远高于普通人,且更加容易焦虑、紧张不安、暴躁、抑郁,长期下去可能会造成神经功能紊乱,导致引起慢性胃炎出现各种不良症状。

1.气候环境当气候发生变化时,如果人们无法在短时间内适应季节变化,可能会引起感冒,还可能会导致慢性胃炎,特别是已经患有慢性胃炎的人群而言,在气候季节变化时,一定要多加注意,天气变凉也可能会导致病情复发。

1.慢性胃炎的中医治疗1.药物治疗中医药物治疗主要分为中成药与中药汤药两种。

汤药治疗主要是医生经过辩证论治,在全面了解患者实际情况的基础上,针对患者的体质状况进行用药,因此,汤药是有针对性的,这样对症下药通常效果良好,能够照顾的更加全面。

慢性胃炎中医临床路径简介慢性胃炎是一种常见的胃部疾病,中医临床路径对于慢性胃炎的治疗具有一定的疗效。

本文将介绍慢性胃炎中医临床路径的基本概念、治疗原则以及常用方法。

基本概念中医临床路径是指在慢性胃炎治疗过程中按照一定的规范和标准,根据患者的病情特点制定的一套治疗方案。

其目的是提高治疗效果,减少医疗风险,规范临床操作。

治疗原则1. 调整饮食:慢性胃炎患者应遵循“清淡、易消化、少刺激”的饮食原则,减少辛辣、油腻、刺激性食物的摄入。

2. 调理气血:中医认为胃炎病因多与脾胃失调、气血不足有关,因此需要通过调理脾胃功能,补充气血,以促进胃的修复和恢复功能。

3. 疏导气机:慢性胃炎常伴随不适的症状如胃胀、痞满等,需要通过疏导气机的方法,改善胃肠道的气机运行,缓解症状。

4. 镇痛止呕:部分慢性胃炎患者伴有疼痛和呕吐症状,中医可以采用镇痛止呕的方法来缓解症状。

常用方法1. 草药煎剂:中草药具有温中散寒、健脾养胃、调理气血的作用,常用的治疗方剂有七味姜黄汤、四君子汤等。

2. 针灸疗法:通过在特定穴位进行刺激,调理脾胃功能,促进气血运行,缓解疼痛和恶心呕吐等症状。

3. 艾灸疗法:艾灸疗法可以温通经络,活血化瘀,改善胃肠道的气机运行,有助于治疗慢性胃炎。

4. 食疗调理:根据患者的病情特点,中医可以给出针对性的食疗方案,如饮食搭配、食物禁忌等,以辅助治疗慢性胃炎。

总结慢性胃炎中医临床路径是一种有针对性的治疗方案,通过调整饮食、调理气血、疏导气机和镇痛止呕等方法,可以显著改善慢性胃炎患者的症状和生活质量。

中草药煎剂、针灸疗法、艾灸疗法和食疗调理是常用的治疗方法。

在治疗过程中,患者应遵循医生的指导,并配合好生活习惯,以促进治疗效果的达到。

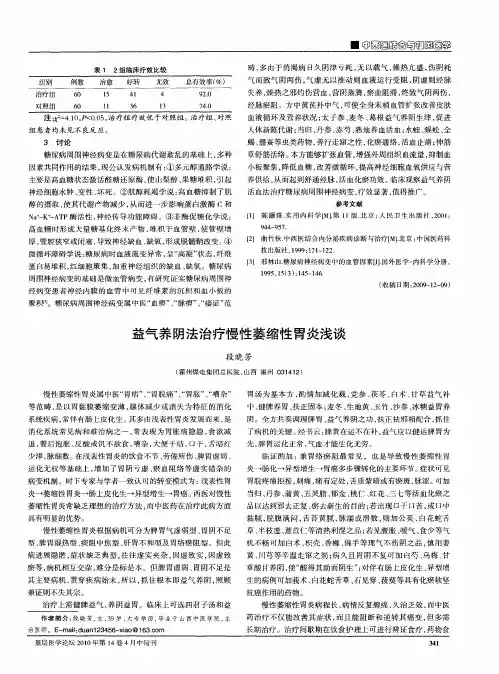

中医治疗慢性胃炎探究论文【论文摘要】目的:探讨慢性胃炎的中医治疗方法。

方法:利用中医辨证论治,对慢性胃炎分型治疗(脾胃虚寒型、胃热炽盛型、肝胃气滞型、瘀阻胃络型、胃阴亏虚型)的诊治方法。

结果:大部分患者病情好转,症状明显减轻。

结论:在临床通过健脾和中、清脾泻热、降逆和胃、疏肝泄热、调气和胃、活血化瘀、养阴益胃等治法治疗慢性胃炎取得了较好的效果。

【论文关键词】慢性胃炎;中医;辩证分型慢性胃炎的发病率居消化系统疾病的首位,近年来亦有上升趋势。

中医中药治疗本病具有疗效好、价格廉、不良反应少、复发率低的特点,适用于广大农村推广运用,现将个人的诊疗体会介绍如下。

1西医对本病的认识慢性胃炎是由各种原因引起的慢性胃黏膜发炎、病程长,症状持续或反复发作。

由于缺乏特异的临床表现,一般要借助胃镜检查,虽从临床表现很难做出肯定性诊断。

其症状的轻重与胃镜所见的病变程度往往不一致,部分病员毫无症状或只诉有消化不良的表现,其常见的临床表现有:①上腹痛:是最常见的表现,部位多在上腹,以隐痛、钻痛、胀痛、刺痛较为多见,上腹部压痛范围较广泛,无节律性疼痛,无饥饱加重或减轻的特征;②腹胀:上腹饱胀或全腹胀,进食后更明显,伴有嗳气;③可有食欲不振、恶心、呕吐、消化不良、泛酸、舌苔厚腻,大便隐血阳性等症状;④慢性萎缩性胃炎有时以上腹不适,食欲不振、乏力、消瘦、贫血、腹泻等症状较为突出;⑤巨大皱襞型肥厚性胃炎,除上腹痛等症状外,由于血清蛋白经病变的胃黏膜中丢失,因此突出表现为低蛋白血症,以及由此引起的水肿。

胃腺增生性肥厚性胃炎由于大量胃酸的分泌,临床症状酷似十二指肠溃疡。

2中医辩证施治可根据以上特点,结合胃镜及X线检查再运用中医基本理论和思维去对应进行辨证施治。

我们根据国家中医管理局1994年发布的《中医病证诊断疗效标准》临床常分五型论治。

2·1脾胃虚寒型脘痛绵绵,胀满不舒、喜热、喜按、泛吐清水、神倦乏力、手足不温、大便多溏、面色白光白、舌质淡、苔薄白、脉沉细或弱。

中医如何治疗胃炎?一、胃炎作为临床上较为常见的一种消化系统疾病,胃炎多指由不同病因导致的一系列胃黏膜急性和慢性的炎症,任何年龄段都会发病。

从病灶分布、病因及病理学出发,慢性胃炎包括萎缩性胃炎、非萎缩性胃炎及特殊性胃炎,而按照发病的缓急,胃炎又可分为急性胃炎和慢性胃炎。

其中,急性胃炎多由微生物、细菌、毒素等因素诱发,且应激状态也可能是急性胃炎的内源性刺激因子,进而对人体的胃黏膜造成损害。

慢性胃炎的主要病因是幽门螺杆菌感染,临床上也将慢性胃炎称为幽门螺杆菌相关性胃炎。

除此之外,一些化学性、物理性有害因素的反复作用,也会是诱发慢性胃病的重要原因。

在中医学领域,胃炎属于“胃痛”“痞满”范畴,上腹胃脘部疼痛是慢性胃炎的主要症状,同时患者可能还伴有恶心呕吐、纳呆及腹闷等表现。

早在《灵枢·邪气脏腑病形》中就有关于胃病病理病机的表述,“胃病者,腹膜胀,胃脘当心而痛”,中医认为,脾胃是身体的根本,“气血为生化之源”,日常生活中的不健康饮食容易诱发慢性胃炎。

此外,脾胃虚弱、情志不渝等也会引发慢性胃炎发病。

这些因素相互影响、相互作用,使得患者气机不利、胃失和降,中医认为,慢性胃炎发病是一个多阶段、多因素综合作用的复杂过程,与思虑伤肝、气血失调及运化失常等密切相关。

基于胃病给人体健康带来的危害,学者在中医治疗胃病方面开展了较多的研究,关于“胃痛”的治疗,中医认为应遵循“初病在经,久痛人络”的特征,调节气血、舒筋活络是看诊的要点。

不过,在疏通气机、调和阴阳时,还需根据患者的实际证候进行辨证治疗。

中医认为,胃病与肝、脾密切相关,胃痛的部位在于胃,应该从虚实、寒热及血瘀等不同的证型出发,施予辨证治疗。

二、中医治疗胃炎临床上,胃炎的病因较为复杂,且种类较多,中医治疗胃炎的临床效果显著。

根据胃炎患者的临床表现及发病部位等,胃炎可分为不同的类型,临床治疗应以患者的实际情况为准,切实提高治疗胃炎的临床疗效。

1、辨证论治从中医学视角出发,胃病常分为气滞血瘀型、寒凝血瘀型等类型。

中医对慢性胃炎的认识中医治疗慢性胃脘疼,是以表里虚实寒热为辨证指导。

历代医家都积累了丰富经验。

随着医学科学技术的发展,现代医学检测技术非常精确。

高科技检查给我们在临床辨证、治疗有了很大帮助和提高。

以现代医学胃镜检查为标准,结合临床表现,运用中药古方来治疗慢性胃炎,疗效可靠,疗效快,愈后不复发。

1浅表性胃炎或因感冒受凉,或过食生冷,或因天气寒冷,保护不当则可发作。

即中医称之谓:胃寒痛,冷气痛,以胃脘部胀痛,闷痛,不适,有部分人呈阵发性刺痛,伴恶心或呕吐,泛酸,恶冷,得热则舒,如病情长,反复发作难愈,则出现贫血,消瘦,面色无华,或情绪不好,头晕,头痛,脾气暴燥,脉弦紧,或弦缓,浮弦。

苔白薄,或厚粗。

胃镜下可见胃粘膜红白相兼,以红为主,或粘液潴溜,皱襞粗,有炎性细胞浸润。

治宜疏解寒,活血理气止痛。

浅表胃炎的方剂。

(1)香苏散、手拈散加减:胃寒痛,得热减轻,腹胀气串隐痛,舌苔白滑。

或脉浮缓,浮紧。

服下10余小时减轻。

(2)香苏散:苏叶,香附,陈皮,川芎,没药,麻黄,桂枝,白芷,玄胡,灵脂,金银花,生姜,大枣,甘草。

(3)黄芪建中汤加减:治疗慢性胃炎,兼虚者,面色无华,四肢不温,畏寒畏冷,或虚赢少气,头晕乏力,脘腹胀痛,或绵绵作痛。

消瘦,受凉则加重。

或胃脘部自觉冷感,或便粘滞或溏,胃镜下胃粘膜充血水肿并或有轻度糜烂。

2充血性胃炎包括(出血性胃炎) :常有烧心,嘈杂,嗳气,烧灼感,常放射到胸背部。

胃脘常感不适。

懊哝、恶心,喜饮冰冷之物,则倍感舒适。

口干口苦。

唇枯,小便有时黄,手足心热,或潮热,流汗烦躁不安。

易怒、情绪不好,气温高则加剧。

一般在夏初发病较多,嘈杂流汗、心慌,痞闷、病重者则四肢厥冷,或昏厥,甚至出现休克状态。

胃镜下可见胃粘膜壁明显充血水肿,或伴有出血点,其中以胃窦部、胃底部及十二指肠为多见。

日久则可发展成糜烂。

本病多发生在胃窦部,可称胃窦炎。

或十二指肠球炎。

充血胃炎方剂。

(1)竹叶石膏汤加减:淡竹叶,生石膏,玄参,麦冬,黄精,玉竹,枝子,厚朴,地榆,半夏,公英,天花粉,银花,甘草。

浅谈慢性浅表性胃炎的中医辨证治疗临泽县中医院(734200) 白雪芳李春佐【摘要】慢性浅表性胃炎是中医治疗的优势病种,在临床中可从肝胃不和,湿热中阻,胃阴亏虚,脾胃虚寒,胃络瘀阻等方面进行辨证治疗。

【关键词】慢性浅表性胃炎中医辩证治疗胃脘痛慢性浅表性胃炎(CSG)属于祖国医学中的“胃脘痛”“腹胀”“嘈杂”“痞满”等范畴,是临床常见疾病、多发病,占慢性胃炎的51.7%-85.45%,男性多于女性,随年龄增长,发病率逐渐增高,病情迁延,久治不愈可发展成萎缩性胃炎,有的还有癌变的可能。

因此,早期防治此病是防癌的关键。

慢性胃炎的病因较复杂,其病位是以足阳明胃为病之本,而肺金盗母气,肝气自甚,木折脾胃土气为发病之标。

即脾胃为本,以肝肾为标。

其病机多由脾胃素虚,内外之邪乘而袭之,使脾之清阳不升,胃之浊阴不降所致。

各种致病因素往往互相关系,病机有虚实之分,始之初起以实邪为主,外感六淫,情志郁结,或因食、气、痰、湿、热所致;久病则以虚为主,或虚实相兼,寒热错杂。

胃病的原因虽有种种不同,但其发病机理确有共同之处,即所谓“不通则痛”,故可归纳为“肝胃不和而痛,湿热中阻而痛,脾胃虚弱而痛,脾胃虚寒而痛,胃络瘀阻而痛”,现将中医对慢性浅表性胃炎的辨证治疗如下:1 辨证施治1.1 肝胃不和型:胃脘胀痛,饱闷不适,食后尤盛,胸胁窜痛,嗳气频作,失气较舒,或呕逆泛酸,大便不畅,多因情志因素而作痛,苔薄白,脉沉弦。

余恒先等[1]认为本病与患者情绪变化密切相关,患者多有不同程度的情绪障碍[2]。

情绪变化会引起植物神经功能紊乱,出现胃平滑肌痉挛、胃液分泌增加、胃肌运动以及胃部血管舒缩异常,致使食物在胃内消化不良,胃粘膜磨损增加,导致充血和炎症,并形成恶性循环[3]。

治法以疏肝理气,调和脾胃为主,方以柴胡疏肝散加减(柴胡川楝子延胡索藿香郁金川芎各10g枳壳佛手薤白各20g白芍麦芽各18g),泛酸明显者加瓦楞子、海螵蛸;有淤血停滞者加蒲黄、五灵脂。

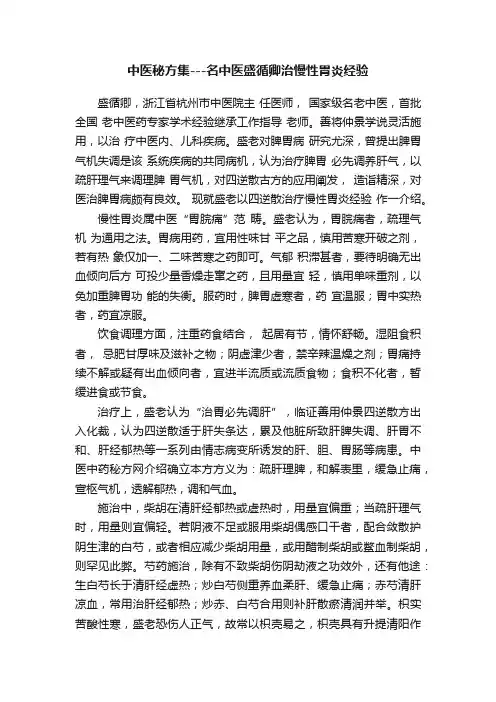

中医秘方集---名中医盛循卿治慢性胃炎经验盛循卿,浙江省杭州市中医院主任医师,国家级名老中医,首批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师。

善将仲景学说灵活施用,以治疗中医内、儿科疾病。

盛老对脾胃病研究尤深,曾提出脾胃气机失调是该系统疾病的共同病机,认为治疗脾胃必先调养肝气,以疏肝理气来调理脾胃气机,对四逆散古方的应用阐发,造诣精深,对医治脾胃病颇有良效。

现就盛老以四逆散治疗慢性胃炎经验作一介绍。

慢性胃炎属中医“胃脘痛”范畴。

盛老认为,胃脘痛者,疏理气机为通用之法。

胃病用药,宜用性味甘平之品,慎用苦寒开破之剂,若有热象仅加一、二味苦寒之药即可。

气郁积滞甚者,要待明确无出血倾向后方可投少量香燥走窜之药,且用量宜轻,慎用单味重剂,以免加重脾胃功能的失衡。

服药时,脾胃虚寒者,药宜温服;胃中实热者,药宜凉服。

饮食调理方面,注重药食结合,起居有节,情怀舒畅。

湿阻食积者,忌肥甘厚味及滋补之物;阴虚津少者,禁辛辣温燥之剂;胃痛持续不解或疑有出血倾向者,宜进半流质或流质食物;食积不化者,暂缓进食或节食。

治疗上,盛老认为“治胃必先调肝”,临证善用仲景四逆散方出入化裁,认为四逆散适于肝失条达,累及他脏所致肝脾失调、肝胃不和、肝经郁热等一系列由情志病变所诱发的肝、胆、胃肠等病患。

中医中药秘方网介绍确立本方方义为:疏肝理脾,和解表里,缓急止痛,宣枢气机,透解郁热,调和气血。

施治中,柴胡在清肝经郁热或虚热时,用量宜偏重;当疏肝理气时,用量则宜偏轻。

若阴液不足或服用柴胡偶感口干者,配合敛散护阴生津的白芍,或者相应减少柴胡用量,或用醋制柴胡或鳖血制柴胡,则罕见此弊。

芍药施治,除有不致柴胡伤阴劫液之功效外,还有他途:生白芍长于清肝经虚热;炒白芍侧重养血柔肝、缓急止痛;赤芍清肝凉血,常用治肝经郁热;炒赤、白芍合用则补肝散瘀清润并举。

枳实苦酸性寒,盛老恐伤人正气,故常以枳壳易之,枳壳具有升提清阳作用,其生品尤适用于气虚下陷之胃中坠滞。

中医治疗慢性胃炎导语:慢性胃炎是胃病中最常见的一种类型,其发病率在各种胃病中居首位。

慢性胃炎具有反复发作的特点,重在调理,尽管中药难喝,但是毕竟应了那句话,良药苦口,中医理论辨证施治。

饮茶对人身体健康有用。

尤其是冬季到了,喝中药茶不仅可以补充身体缺失水分,还可以暖胃健脾。

在养胃的同时兼顾调理脾脏及相关脏腑。

慢性胃炎的饮食治疗:1、养成良好的生活习惯:少吃多餐,饭只吃七份饱。

早上要吃好,中午要吃饱,晚上要吃少。

忌暴饮暴食。

2、改变饮食习惯:按时就餐,坐着吃饭不要站立或蹲着。

戒吃辛辣、油炸、烟熏食物如烧烤等,不吃过酸、过冷等刺激强烈的食物,不饮酒,少饮浓茶、咖啡等。

多吃素菜和粗纤维食品如芹菜、香菇等。

3、积极食疗和按摩保健配合胃泰散:羊肉、狗肉等温热食物均有养胃效果适合胃寒病症;大蒜消毒杀菌可以帮助消除炎症,建议多吃;另外枸杞、银耳、红枣、核桃都可以零食或入菜。

饭后、睡前可以搓热双手以肚脐为中心顺时针环摩64圈。

完毕搓热双手按摩小腹。

慢性胃炎的中医治疗:寒邪客胃型寒邪内客于胃,胃阳被寒邪所遏而不得舒展,气机阻滞,临床表现为胃痛暴作,畏寒喜暖,得温痛减,喜热饮,舌苔薄白,脉弦紧等。

应用散寒止痛的方法,轻者可局部温熨,或服生姜红糖汤即可,较重者以良附丸加味:高良姜12克,香附10克,荜拨10克,吴茱萸、陈皮、炙甘草各6克,水煎服。

饮食停滞型暴食多饮,饮停食滞,致胃气中阻,故出现胃痛,脘腹胀满,嗳腐吞酸,大便不畅,舌苔厚腻,脉弦滑。

应用消食导滞的方法,方用保和丸加减:神曲12克,山楂15克,莱菔子12克,法半夏10克,茯苓12克,陈皮6克,枳实10克,连翘12克,甘草6克,水煎服。

气犯胃型肝主疏泄而喜条达,若情志不舒,则肝气郁结不得疏泄,横逆犯胃而作痛,疼痛连胁,嗳气频繁,每因情志刺激而痛作,舌苔薄白,脉弦。

应用疏肝理气何为的方法,方用柴胡疏肝散化裁:柴胡、枳壳、赤芍各12克,香附10克,郁金12克,川楝子10克,延胡索12克,甘草6克,水煎服。

慢性胃炎中医诊疗专家共识意见一、本文概述慢性胃炎是一种常见的消化系统疾病,其发病率逐年上升,严重影响了患者的生活质量。

近年来,中医药在慢性胃炎的治疗中发挥了重要作用,其独特的理论和治疗方法得到了广泛的认可。

为了规范慢性胃炎的中医诊疗行为,提高治疗效果,我们组织专家对慢性胃炎的中医诊疗进行了深入研究和讨论,形成了《慢性胃炎中医诊疗专家共识意见》。

本文旨在总结慢性胃炎的中医诊疗经验,明确诊疗原则和方法,为临床医生提供科学的指导,以期更好地服务于广大慢性胃炎患者。

二、慢性胃炎的中医病因病机慢性胃炎在中医理论中,多归属于“胃脘痛”“痞满”等范畴。

其病因病机复杂,涉及饮食不节、情志失调、外邪犯胃、脾胃虚弱等多个方面。

饮食不节:长期饮食不规律,或过食生冷、辛辣、肥甘厚味,均可损伤脾胃,导致气机升降失调,发为慢性胃炎。

情志失调:情绪不稳定,长期忧思恼怒,导致肝气郁结,横逆犯胃,胃失和降,亦可引发慢性胃炎。

外邪犯胃:外感风寒湿热等邪,侵入胃腑,损伤胃气,使胃失和降,亦可导致慢性胃炎的发生。

脾胃虚弱:先天禀赋不足,或后天调养失当,导致脾胃虚弱,运化无权,升降失常,水谷精微不得输布,气血生化乏源,胃失濡养,发为慢性胃炎。

慢性胃炎的中医病因病机以脾胃受损、气机升降失调为核心,涉及饮食、情志、外邪、脾胃虚弱等多个方面。

因此,中医治疗慢性胃炎时,需综合考虑患者的整体状况,采用个体化治疗方案,以恢复脾胃功能,调和气机升降,达到治愈疾病的目的。

三、慢性胃炎的中医诊断慢性胃炎的中医诊断主要依据病史、临床症状、舌象、脉象等四诊合参。

中医认为慢性胃炎多因饮食不节、情志失调、劳倦过度、感受外邪等因素导致脾胃受损,气机升降失调,从而出现胃痛、胃胀、嗳气、反酸、恶心、呕吐等症状。

在中医诊断中,慢性胃炎常分为脾胃虚弱、脾胃虚寒、胃阴不足、肝胃不和等证型。

脾胃虚弱型表现为食欲不振、神疲乏力、大便溏泄等;脾胃虚寒型则表现为胃痛隐隐、喜温喜按、畏寒肢冷等;胃阴不足型则表现为胃痛灼热、口干咽燥、舌红少苔等;肝胃不和型则表现为胃痛胀满、情绪不稳、胸胁胀满等。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

中医怎么治慢性胃炎?

导语:很多的都患有胃病,慢性胃炎只是其中的一种,因为年轻人吃饭没有规律,工作压力大的时候经常忘记吃饭,加班应酬需要大鱼大肉大量喝酒,而且

很多的都患有胃病,慢性胃炎只是其中的一种,因为年轻人吃饭没有规律,工作压力大的时候经常忘记吃饭,加班应酬需要大鱼大肉大量喝酒,而且经常吃宵夜,所以对胃部的伤害是很大的。

很多人就会患有胃病。

除了西药治疗以外,还有中医治疗的方法,下面就会介绍中医治疗的方法。

慢性萎缩性胃炎属中医“胃脘痛”、“胃痞”等范畴,是消化系统常见病、多发病。

临床表现为胃脘胀满隐痛、脘痛连胁、反复发作、身倦乏力、嗳气嘈杂、大便不调等。

基于这一认识,笔者常采用益气养阴活血法治疗此病,疗效满意。

基本方:生黄芪、太子参、丹参、淮山药、白术各20克,白芍、鸡内金、山楂各15克,生甘草10克,乌梅8克,三七粉5克。

伴有泛酸者加海螵蛸15克,瓦楞子20克;消化不良者加神曲10克,炒麦芽30克;大便秘结加大黄6克,火麻仁15克。

上药每日一剂,水煎分服。

生黄芪甘而微温,功能补脾益气,升阳举陷;太子参甘微苦平,功能补脾肺心,益气生津;丹参辛苦微寒,功能活血凉血,除烦安神;淮山药甘平,功能补脾肺肾之气阴;白术甘苦温,功能补脾燥湿;白芍甘苦酸而微寒,功能补血平肝,缓急止痛;鸡内金甘平功能消食健脾;乌梅酸平,功能止泻、生津、止血;山楂酸甘微辛微温,功能消食化积,活血散瘀;三七辛甘微涩而温,功能止血化瘀止痛;生甘草甘而微寒,功能补心脾气,缓急止痛。

以上的文章讲了很多的中医治疗的方法,但是除了这些以外,建议预防疾病常识分享,对您有帮助可购买打赏。