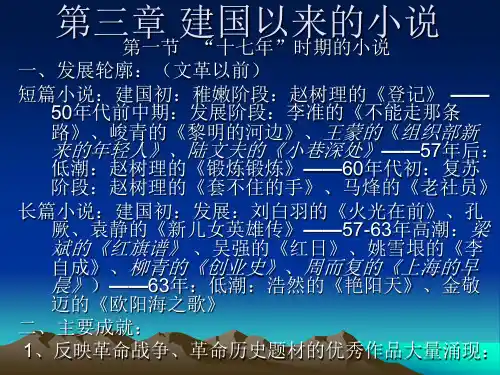

十七年短篇小说 PPT

- 格式:ppt

- 大小:639.50 KB

- 文档页数:50

第四章:十七年散文第一节:概述一、分期与特点(一)1949—1956:纪实散文和叙事散文。

(二)1956—1966:抒情散文、报告文学和杂文。

(三)1966—1976:抒情散文、报告文学和杂文。

二、散文发展的轨迹(一)1950~1956年,纪实性的通讯、报告、特写,在散文创作中占有绝对的分量。

两大主题:1.歌颂新时代,迅速及时地反映社会主义建设。

2.表现朝鲜战争的英雄行动。

(二)1957~1966年,是当代散文创作的黄金时期。

出现了以杨朔、秦牧、刘白羽‚三大家‛为代表的一批散文家;尤其是1956年双百方针提出以后,散文出现了复兴现象。

中国作协1956年度的作品选本,把散文小品和特写分开,散文小品(抒情散文)多起来了。

有代表性的是:杨朔:《海市》、《东风第一枝》;秦牧:《花城》、《潮汐和船》;刘白羽:《红玛瑙集》;巴金:《倾吐不尽的感情》;冰心:《樱花赞》。

成绩体现在:(1)‚散文作家‛成为实体性的概念。

散文写作不是作家们偶尔涉猎的样式,而是形成了专业作家群。

(2)散文作家努力建立自己的艺术个性。

主要借鉴于我国古典文学和‚五四‛以来散文小品的艺术经验,接受西方影响相对要少。

(3)讲求情景交融,注重‚意境‛的营造。

三、散文作家及其创作模式1、杨朔的诗化散文。

2、秦牧的知识小品文(杂文和随笔的调和)。

3、刘白羽现实生活场景和战争年代记忆相交织的构思方式。

四、散文的其它种类1、杂文。

邓拓的《燕山夜话》是杂文的最大收获。

2、回忆录。

吴运铎《把一切献给党》,高玉宝《高玉宝》,末代皇帝溥仪《我的前半生》(60年代‚内部出版‛,拥有大量读者)等。

3、史传文学。

《志愿军英雄传》(共三集,1956年出版),《红旗飘飘》16集,《星火燎原》等。

五、散文创作的局限(一)题材和体裁。

极左的文艺理论和文学观念,限制了散文创作的题材和体裁的多样化。

(二)内容方面。

只能歌颂真善美,不能暴露假恶丑,更不能触及时弊与揭露矛盾问题。