第六章 两相渗流理论基础

- 格式:ppt

- 大小:812.50 KB

- 文档页数:92

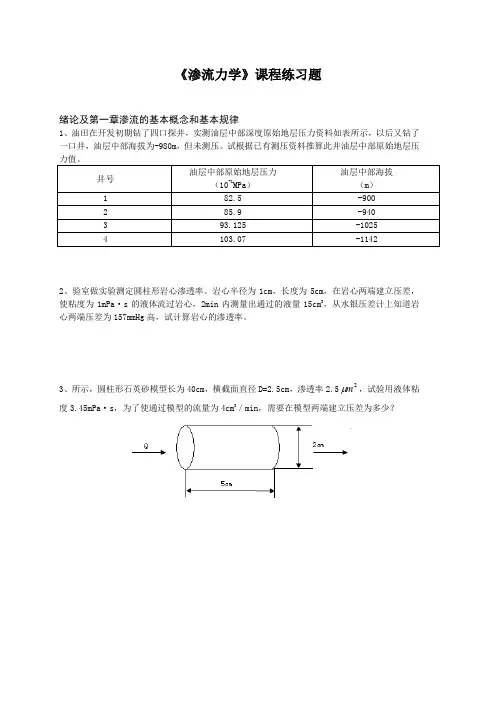

《渗流力学》课程练习题绪论及第一章渗流的基本概念和基本规律1、油田在开发初期钻了四口探井,实测油层中部深度原始地层压力资料如表所示,以后又钻了一口井,油层中部海拔为-980m ,但未测压。

试根据已有测压资料推算此井油层中部原始地层压2、验室做实验测定圆柱形岩心渗透率。

岩心半径为1cm ,长度为5cm ,在岩心两端建立压差,使粘度为1mPa ·s 的液体流过岩心,2min 内测量出通过的液量15cm 3,从水银压差计上知道岩心两端压差为157mmHg 高,试计算岩心的渗透率。

3、所示,圆柱形石英砂模型长为40cm ,横截面直径D=2.5cm ,渗透率2.52m ,试验用液体粘度3.45mPa ·s ,为了使通过模型的流量为4cm 3/min ,需要在模型两端建立压差为多少?第三章 单相液体稳定渗流理论4、水压驱动油藏,地层厚度15m ,渗透率0.52m μ,孔隙度0.2,地下原油粘度9 mPa ·s ,原油体积系数1.15,地面原油密度0.85,地层静压10.8MPa ,油井半径10cm ,井距500m 。

问题:①为使油井日产60t ,应控制井底压力为多少? ②供油区内平均地层压力为多少?③距井250m 处的原油流到井底需要多少时间?5、断层一侧有两口生产井,如图所示,求这两口井各自的产量(t/d ),已知:供给边缘上压力10.0MPa ,供给边缘半径10km ,油井半径10cm ,地层厚度10m ,地层渗透率0.52m μ,地下原油粘度9 mPa ·s ,原油体积系数1.15,地面原油密度0.85,油井井底压力均为7.5MPa 。

6、油田中二排注水井夹三排生产井如图所示。

已知各井井距均为500m ,井折算半径均为10cm ,L 1=L 4=1100m ,L 2=L 3=600m ,各排井井数均为20口,油层厚度为20m ,渗透率0.52m μ,地下原油粘度9 mPa ·s ,注水井井底压力19.5MPa ,油井井底压力7.5MPa ,原油体积系数1.2,地面原油密度0.85,求各井排的产量和各井排上单井平均产量。

两相微观渗流机理

一、引言

微观渗流是指在岩石或土壤孔隙中的流体运动过程,其尺度范围一般在微米至毫米之间。

微观渗流机理是指控制微观渗流过程的物理、化学和生物学机制。

二、岩石孔隙结构与渗透特性

岩石孔隙结构是指岩石内部空隙的分布、大小和形态等特征。

岩石孔隙结构对于渗透特性有着重要的影响。

孔径分布是影响岩石渗透性的主要因素之一,细小孔隙对于水分运动影响较小,而较大孔隙则对水分运动有较大影响。

三、两相微观渗流机理

1. 粘滞力作用

当两相介质(如水和油)在孔隙中运动时,粘滞力会阻碍其运动。

粘滞力大小与两相介质黏度成正比,与两相介质速度成反比。

2. 毛细力作用

毛细力是指液体在细小管道或孔道内上升或下降的现象。

毛细力大小与液体表面张力、孔隙直径和液体-固体接触角有关。

毛细力会影响两相介质的分布和流动。

3. 重力作用

重力是指地球引力对于物体的作用,其大小与物体质量和距离有关。

在岩石孔隙中,重力会影响两相介质的分布和流动。

4. 溶解作用

当两种介质(如水和盐)在孔隙中混合时,会发生溶解作用。

溶解作用会影响介质的浓度分布和渗透特性。

5. 生物作用

生物活动会改变岩石孔隙结构和化学环境,从而影响两相介质的分布和流动。

四、应用与展望

了解两相微观渗流机理对于地下水资源开发、油气勘探开发等领域具有重要意义。

未来研究应进一步深入探讨不同因素对于微观渗流机理的影响,并结合实际应用进行优化设计。

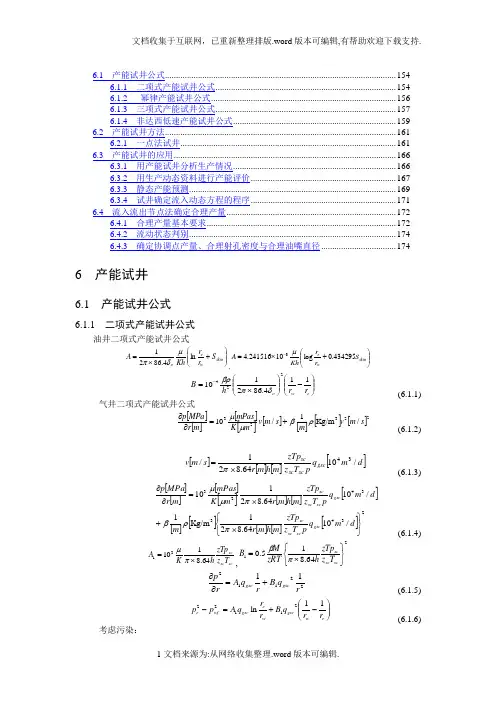

6.1 产能试井公式 (154)6.1.1 二项式产能试井公式 .................................................................................. 154 6.1.2 幂律产能试井公式 .................................................................................... 156 6.1.3 三项式产能试井公式 .................................................................................. 157 6.1.4 非达西低速产能试井公式 .......................................................................... 159 6.2 产能试井方法 (161)6.2.1 一点法试井 .................................................................................................. 161 6.3 产能试井的应用 .. (166)6.3.1 用产能试井分析生产情况 .......................................................................... 166 6.3.2 用生产动态资料进行产能评价 .................................................................. 167 6.3.3 静态产能预测 .............................................................................................. 169 6.3.4 试井确定流入动态方程的程序 .................................................................. 171 6.4 流入流出节点法确定合理产量 .. (172)6.4.1 合理产量基本要求 ...................................................................................... 172 6.4.2 流动状态判别 .............................................................................................. 174 6.4.3 确定协调点产量、合理射孔密度与合理油嘴直径 . (174)6 产能试井6.1 产能试井公式6.1.1 二项式产能试井公式油井二项式产能试井公式⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⨯=skin w e o S r r Kh A ln 4.8621μδπ,⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⨯=-skin w e S r r Kh A 434295.0log 10241516.43μ⎪⎪⎭⎫⎝⎛-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯=-e wo r r h B 114.862110224δπβρ(6.1.1)气井二项式产能试井公式[][][][][][][][]22323/Kg/m 1/10sm v m s m v m K mPas m r MPa p ρβμμ+=∂∂(6.1.2)[][][][]dm q p T z zTp m h m r s m v gsc sc sc sc /1064.821/34⨯=π (6.1.3)[][][][][][][][][][][][]23433423/1064.821Kg/m 1/1064.82110⎭⎬⎫⎩⎨⎧⨯+⨯=∂∂d m q p T z zTp m h m r m d m q pT z zTp m h m r m K mPas m r MPa p gsc sc sc sc gsc sc sc sc πρβπμμ (6.1.4)sc sc sc T z zTp h K A 64.811031⨯=πμ,2164.815.0⎭⎬⎫⎩⎨⎧⨯=sc sc sc T z zTp h zRT M B πβ2211211rq B r q A r p gsc gsc +=∂∂(6.1.5) ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-+=-e w gsc w e gsc wf e r r q B r r q A p p 11ln21122(6.1.6)考虑污染:⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+=skin w e S r r A A ln 1,⎪⎪⎭⎫⎝⎛-=e wr r B B 111 (6.1.7) 222gscj gscj wfj e Bq Aq p p +=-(6.1.8) 211212++++=-gscj gscj wfj e Bq Aq p p(6.1.9)气井二项式高速渗流的判别:第一、生产指示曲线偏向产量轴; 第二、判断式为: 两式相减 除以1+-gscj gscj q q 得判别式()11221+++++=--gscj gscj gscj gscj wfjwfj q q B A q q p p(6.1.10)气井二项式参数拟合()2222∑++-=gscgsc e wf Bq Aq p p ε(6.1.11)⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡=⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡------∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑∑22222432322gsc wf gsc wf wf e gsc gscgsc gsc gscgscgsc gscq p q p p B A p q q q q q q q q n(6.1.12)6.1.2 幂律产能试井公式油井幂律产能试井公式:Hiles and Mott, 1945,nn r p C v ⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂=(6.1.13) ()nn wn e ntnwf e r r n n C C q C p p ⎥⎦⎤⎢⎣⎡--==---*11111111,(6.1.14)()nwfe t p p C q -=(6.1.15)n>1,非达西性低速渗流,n =1 线性渗流即层流区,R e <R e 上临,惯性质量力可以忽略,驱动力为摩阻惯性力。

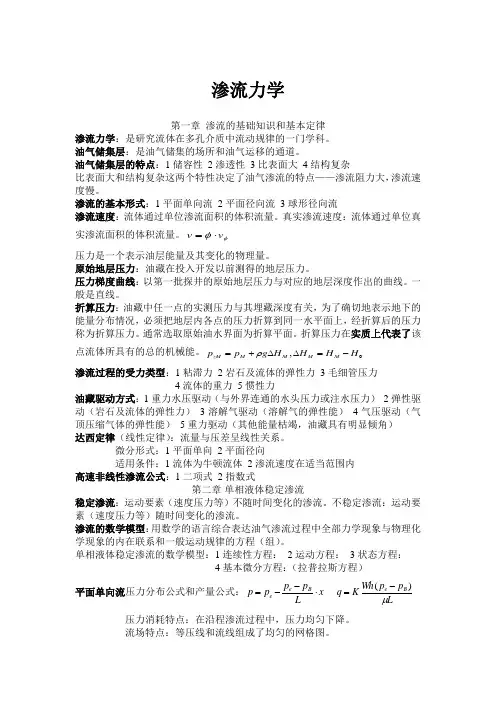

渗流力学第一章 渗流的基础知识和基本定律渗流力学:是研究流体在多孔介质中流动规律的一门学科。

油气储集层:是油气储集的场所和油气运移的通道。

油气储集层的特点:1储容性 2渗透性 3比表面大 4结构复杂比表面大和结构复杂这两个特性决定了油气渗流的特点——渗流阻力大,渗流速度慢。

渗流的基本形式:1平面单向流 2平面径向流 3球形径向流渗流速度:流体通过单位渗流面积的体积流量。

真实渗流速度:流体通过单位真实渗流面积的体积流量。

φφv v ⋅=压力是一个表示油层能量及其变化的物理量。

原始地层压力:油藏在投入开发以前测得的地层压力。

压力梯度曲线:以第一批探井的原始地层压力与对应的地层深度作出的曲线。

一般是直线。

折算压力:油藏中任一点的实测压力与其埋藏深度有关,为了确切地表示地下的能量分布情况,必须把地层内各点的压力折算到同一水平面上,经折算后的压力称为折算压力。

通常选取原始油水界面为折算平面。

折算压力在实质上代表了该点流体所具有的总的机械能。

0,H H H H g p p M M M M zM -=∆∆+=ρ 渗流过程的受力类型:1粘滞力 2岩石及流体的弹性力 3毛细管压力 4流体的重力 5惯性力油藏驱动方式:1重力水压驱动(与外界连通的水头压力或注水压力) 2弹性驱动(岩石及流体的弹性力) 3溶解气驱动(溶解气的弹性能) 4气压驱动(气顶压缩气体的弹性能) 5重力驱动(其他能量枯竭,油藏具有明显倾角) 达西定律(线性定律):流量与压差呈线性关系。

微分形式:1平面单向 2平面径向适用条件:1流体为牛顿流体 2渗流速度在适当范围内 高速非线性渗流公式:1二项式 2指数式第二章 单相液体稳定渗流稳定渗流:运动要素(速度压力等)不随时间变化的渗流。

不稳定渗流:运动要素(速度压力等)随时间变化的渗流。

渗流的数学模型:用数学的语言综合表达油气渗流过程中全部力学现象与物理化学现象的内在联系和一般运动规律的方程(组)。

单相液体稳定渗流的数学模型:1连续性方程: 2运动方程: 3状态方程: 4基本微分方程:(拉普拉斯方程) 平面单向流压力分布公式和产量公式:x L p p p p B e e ⋅--= L p p Wh K q B e μ)(-= 压力消耗特点:在沿程渗流过程中,压力均匀下降。

第五章两相渗流理论基础内容概要本章第一节主要介绍了油水、油气两相渗流基本微分方程式的建立,其中考虑了三种特殊情况,虽然要求得各种情况的解析解非常困难,但可以借助数值方法求解,因此这部分内容为数值模拟等后续课程奠定基础。

第二节介绍了活塞式水驱油的基本思路。

尽管这种认识与实际情况之间存在矛盾和差距,但这种认识问题的思路却为求解水驱油时的产量与压力差之间的关系提供了一种近似解决问题的思路和方法。

第三节非活塞式水驱油理论是本章的重点。

尽管是在忽略了重力和毛管力的情况下的近似解,但它却正确的揭示了水驱油非活塞性的结论,为解决油水两相渗流的开发计算奠定了理论基础。

后面几节介绍了油气两相渗流的基本概念和规律。

学习本章应抓住油水两相渗流的特殊性,深入了解非活塞式水驱油的影响因素及作用机理,从分析两相渗流区中含水饱和度分布及变化规律入手,熟悉其求解思路和步骤。

为解决实际生产问题奠定了良好的理论基础。

本章导学前几章所研究的是单相液体或气体的渗流,是以均质流体作为前提条件,没有考虑油和水在粘度和密度上的差别及毛管力的影响。

其次,由于假定地层压力高于饱和压力,所以不产生溶解气从油中分离的过程,因此属于单相流体的渗流问题。

然而,实际上无论是水压驱动,气压驱动溶解气驱动等的渗流过程中,单相流体的渗流仅表现在整个渗流过程中的局部地区或某一阶段。

在地层压力高于饱和压力的情况下,水驱油过程中油和水的性质是有差别的,有时这种性质的差别悬殊还很大。

另外,孔隙介质的润湿性也将对两种不同性质的流体的驱替产生影响,从而存在油水两相共渗的混合区。

油水的粘度差和密度差以及毛管力必然影响两相共渗混合区范围及其阻力变化规律。

因此进一步深入分析油水两相渗流问题,对于正确了解水驱油藏的渗流规律,采取有效措施,控制含水量的变化而保证水线的均匀推进,延长高产稳产时间,提高采收率都是具有极其重要的意义。

两相渗流与单相渗流的区别:油水(气)存在粘度的差别;岩石对油水(气)的润湿有差别;油水(气)间存在界面现象-存在毛细管力;油水(气)间密度存在差别。

第五章 两相渗流理论基础两相渗流理论--贝克莱-列维尔特驱油理论内容概要水驱油过程是一个非活塞式的驱替过程,即水渗入到含油区后,不能将全部原油置换出去,而是出现一个油和水同时混合流动的油水混合区,油井见水后还会有很长一段时间的油水同采期,本节继续介绍非活塞式水驱油的基本理论,是本章的重点。

本节应掌握等饱和度面移动方程,水驱油前缘含水饱和度和前缘位置以及两相渗流区中平均含水饱和度的确定;理解井排见水后两相渗流区中含水饱和度变化。

课程讲解: 讲解ppt教材自学:第三节 非活塞式水驱油(两相渗流理论)本节导学水驱油过程是一个非活塞式的驱替过程,即水渗入到含油区后,不能将全部原油置换出去,而是出现一个油和水同时混合流动的油水混合区,油井见水后还会有很长一段时间的油水同采期,本节继续介绍非活塞式水驱油的基本理论,是本章的重点。

本节重点1、等饱和度面移动方程;★★★★★2、水驱油前缘含水饱和度和前缘位置;★★★★★3、两相渗流区中平均含水饱和度的确定;★★★★★4、井排见水后两相渗流区中含水饱和度变化;★★★一.等饱和度面移动方程(1)单向渗流两相渗流区中任取一微小矩形六面体总流速:水流速:单元模型点M '处: ;点M "处:流入水的体积:流出水的体积:dt 时间单元体内流入-流出的水相体积差值为:dt二式相等于是含水率w f 是含水饱和度的函数即)(w w w S f f =,而含水饱和度w S 又是距离和时间的函数,即),(t x S S w w = ,于是上式可以写成:对于等饱和度面的移动规律,即饱和度为定值的平面上, 0=w dS ,即由此可得:又则某一等饱和度平面推进的速度式,称为贝克莱——列维尔特方程或等饱和度面移动方程。

它表明等饱和度平面的移动速度等于截面上的总液流速度乘以含水率对含水饱和度的导w w ww S df S Q t A dS xφ∂∂=-∂∂w w S dxtS dtx∂∂=-∂∂w w ww S df S Q t A dS x φ∂∂=-∂∂数。

第六章水平井近井渗流规律中国石油大学(北京)第六章水平井近井渗流规律本章要点水平井的定义、发展特点水平井渗流特征水平井近井渗流评价的发展阶段及其特征水平井近井渗流的影响因素一、水平井的定义钻井进入目的层后,井轨迹斜度超过85度,水平段长度超过目的层厚度10倍以过目的层厚度倍以上的井,称为水平井。

水平井的井眼轨垂直迹包括垂直段、造斜段水平段段段、水平段三部分组成。

水平段造斜段二、水平井的发展历程二十世纪20年代提出水平井概念,40年代开始现场试验,80年代工业化应用,到2002年全世界完钻水平井28000多口。

代工业化应用到2002年全世界完钻水平井多3654口9665口加拿大其它国家二、水平井的发展历程加拿大西部沉积盆地采用水平井开发统计表(资料来源于2002年Springer)二、水平井的发展历程胜利油田1990年首钻埕科1水平井,到2003年底完钻水胜利油田1990年首钻埕科1水平井到2003年底完钻水二、水平井的发展历程水平井技术主要应用在以下几种油(气)藏:z薄层油藏z天然裂缝油藏z存在气锥和水锥问题的油藏z存在底水锥进的气藏z低渗透油气藏二、水平井的发展历程从世界上水平井完井技术的发展来看,最初的水平井完井多为固井完井,随着水平井技术的发展,水平井完井绝大多数采用非固井完井,主要是割缝筛管完井,约占水平井总数的95%。

采用非固井完井主要原因是经济方面和产量方面。

目前世界上水平井完井方式主要有以下几种:1、裸眼完井;2、固井射孔完井;3、尾管射孔完井;4、割缝筛管完井;5、割缝管加管外封隔器完井;6、充填砾石防砂完井。

三、水平井渗流特征•水平井近井渗流阶段1.早期径向流阶段2.早期线形流阶段3.晚期拟径向流阶段4.晚期线形流阶段三、水平井渗流特征1.早期径向流阶段三、水平井渗流特征2.早期线形流阶段三、水平井渗流特征3.晚期拟径向流阶段晚期线性流三、水平井渗流特征•水平井近井渗流特征二维平面三维三、水平井渗流特征•水平井近井流动区域形状的不同近似处理椭圆体泄油区域圆柱圆柱+半球体四、水平井近井渗流评价的发展阶段★-不考虑水平段★采用替代比评价复杂结构井的产能方法★规律★考虑不同完井方式下的复杂结构井近井渗流规律★井型更为复杂的复杂结构井(多分支井、鱼骨刺井和压裂水平井)的近井渗流规律四、水平井近井渗流评价的发展阶段沿生产段井筒方向无压力降早期(无限导流能力)的水平井近井渗流评价沿水平井轴方向无压力降,即导流能力无限大Q Q Q Q早期(无限导流能力)的水平井近井渗流评价基本假设条件:二维平面稳态流动水平段具有无限大导流能力(水平段流量均匀分布) 等温、单相流动解析解早期(无限导流能力)的水平井近井渗流评价早期(无限导流能力)的水平井近井渗流评价早期(无限导流能力)的水平井近井渗流评价上述公式都是针对均质、各向同性的油藏而言早期(无限导流能力)的水平井近井渗流评价实际中大多数油藏不是均质油藏,Joshi针对非均质几种可能的流体流考虑地层渗流与井筒管流耦合的近井渗流入水平井剖面图考虑地层渗流与井筒管流耦合的近井渗流沿水平井筒指端到水平井筒跟端,流体质量流量逐渐增加(即变质量流):油藏内渗流与水平井筒内管流相互耦合q1q2q3q4q5Q考虑地层渗流与井筒管流耦合的近井渗流¾水平井近井地带渗流模型均质、各向异性无限大地层,符合达西定律的单相不可压缩流体zL考虑地层渗流与井筒管流耦合的近井渗流¾水平井近井地带渗流模型根据势理论和镜像反映原理z油藏上边界,裸眼完井或割缝筛管完井水平井生产考虑地层渗流与井筒管流耦合的近井渗流¾水平井生产段流动分析模型考虑地层渗流与井筒管流耦合的近井渗流¾考虑近井油藏渗流与生产段井筒变质量管流的水平井流动模型开始读入油藏和井眼数据定产(以裸眼为例))选择相应的完井方式(裸眼、射孔以及割缝筛管)定压&定产赋N 值,设定q 0(i )=Q /N考虑地层渗流与井筒管流耦合的近井渗流摩擦系数图版水平井水考虑地层渗流与井筒管流耦合的近井渗流平段压力降分布考虑地层渗流与井筒管流耦合的近井渗流粗糙管壁光滑管壁0.7N=10(DL=30m)考虑地层渗流与井筒管流耦合的近井渗流N 10(DL 30m)考虑地层渗流与井筒管流耦合的近井渗流 水平井生产段沿程压降及流量分析五、水平井近井渗流的影响因素地层和流体因素井眼参数生产参数五、水平井近井渗流的影响因素 地层和流体因素-水平方向渗透率五、水平井近井渗流的影响因素 地层和流体因素-垂向传导率五、水平井近井渗流的影响因素 地层和流体因素-油层厚度五、水平井近井渗流的影响因素 地层和流体因素-原油粘度五、水平井近井渗流的影响因素井眼参数-水平段长度不考虑水平段压降时,水平井产量呈线性比例关系。

渗流力学绪论多孔介质:由固体骨架和相互连通的孔隙,裂缝,溶洞或各种类型的毛细管体系所组成的材料。

渗流力学与其他力学的区别:介质的不同。

第一章渗流的基本概念和基本规律油气藏:油气储集的场所和流动的空间。

油气藏按圈闭形成的类型:构造油气藏,地层油气藏,岩性油气藏。

构造油气藏的分类:背斜油气藏,断层油气藏,刺穿接触油气藏。

油气藏根据流体流动空间的特点:层状隐藏,块状油藏。

层状油藏的特点:1:油层平缓,分布面积大。

2:多油层,多旋回。

3:只考虑在水平方向上流动的流体。

块状油气藏得特点:有限的圈闭面积内相当厚的油藏,考虑纵向上流体的流动和交换;考虑毛管力和重力的作用。

纵向上分为三个区:纯油区,过渡区,纯水区。

过渡区:含束缚水过渡带,油水同生过渡带,残余油过渡带。

多孔介质的特点:孔隙性,渗透性,比表面积大及孔隙结构复杂。

渗透性:多孔介质允许流体通过的能力。

K= ;渗流:流体在多孔介质中的流动。

绝对渗透率:当岩石中的孔隙流体为一项时,岩石允许流体通过的能力。

有效渗透率:当岩石中有两种以上流体存在时,岩石桂其中一相的通过的能力。

相对渗透率:岩石的有效渗透率与绝对渗透率的比值。

比表面积:单位体积岩石所有岩石颗粒的总表面积或孔隙内表面积。

孔隙类型:粒间孔隙,裂缝,溶洞。

多孔介质巨大的比面和复杂的孔隙结构,使得渗流具有阻力大,流动速度慢的特点。

油气层孔隙结构分为:单纯介质(粒间孔隙结构和纯裂缝结构),双重介质(裂缝-孔隙结构和溶洞-孔隙结构),三重介质(大洞或大裂缝和微裂缝、微孔隙共生)。

理想结构模型:将岩石的孔隙空间看成是由一束等直径的微毛细管组成。

修正理想结构模型:变截面弯曲毛细管模型。

重力(动力或阻力),惯性力(阻力),粘滞力(阻力),弹性力(动力),毛管力(动阻力)原始地层压力:油藏开发前流体所受的压力。

供给压力:油藏中存在液源供给区时,在供给边缘上的压力。

井底压力:油井正常工作时,在生产井井底所测得的压力。