特低渗透率储层水驱油规律实验研究

- 格式:pdf

- 大小:235.14 KB

- 文档页数:4

油田采油中的水驱、气驱和聚驱技术比较研究摘要:油田开发中,采油技术的选择对于提高采收率和经济效益至关重要。

水驱、气驱和聚驱是常用的技术,它们各自具有特点和适用性。

本文将比较水驱、气驱和聚驱技术的原理和适用性,以帮助油田工程师和决策者更好地选择合适的采油方法。

关键词:油田采油;水驱;气驱;聚驱;比较一、原理与适用性水驱技术是通过注入水来增加油藏中的压力,从而推动原油向井口移动。

这种技术适用于具有一定渗透率和较高孔隙度的油藏。

水驱技术的优点是成本相对较低,操作简单,并且对环境影响较小。

缺点是水驱存在一些局限性,比如在高温油藏或含有高盐度水的油藏中效果不佳。

气驱技术是通过注入气体(通常是天然气)来增加油藏中的压力,推动原油向井口移动。

这种技术适用于低渗透率和较高黏度的油藏。

气驱技术的优点是可以提高采收率,减少水的使用量,同时还可以利用天然气资源。

缺点是成本较高,操作复杂,而且对环境的影响也比较大。

聚驱技术是通过注入聚合物来改变油藏的流动特性,从而增加原油的采收率。

聚驱技术适用于低渗透率和高黏度的油藏。

聚驱技术的优点是能够改善油藏的流动性,提高采收率,并且可以在较短的时间内实现投产。

缺点是成本较高,而且在一些油藏中可能会出现聚合物降解和沉积的问题。

二、驱替效率与采收率驱替效率是指驱替剂(水、气体或聚合物)与原油的接触面积,以及驱替剂能够将原油从孔隙中排出的能力。

水驱技术的驱替效率较高,因为水与原油的相溶性较好,可以迅速与原油接触并推动其移动。

气驱技术的驱替效率相对较低,因为气体与原油的相溶性较差,使得驱替剂与原油接触面积较小,难以完全将原油驱出。

聚驱技术的驱替效率介于水驱和气驱之间,因为聚合物可以改变油藏的流动性,增加原油与驱替剂的接触面积。

采收率是指从油藏中采出的有效原油量与总原油量之间的比例。

水驱技术通常能够实现较高的采收率,因为水作为驱替剂可以有效地将原油驱出,并且在水驱过程中还会发生油水混流和相渗现象,进一步提高采收率。

低渗油藏渗流机理研究王林明(胜利油田孤东采油厂新滩试采矿,山东东营257000)摘要:根据低渗透油田和中高渗透油田的不同,本文对低渗透油田的启动压力和渗流规律进行了研究,提出了一种建立低渗透油田两相启动压力曲线的方法,并对两相启动压力,水驱油特征的影响,油水两相渗流规律进行了分析与研究;并进行了非稳态流动实验,计算了相对渗透率曲线,分析了其特征,讨论了非达西渗流对相对渗透率特征的影响。

结果表明:油水、油气各相的启动压力梯度与驱替相的饱和度间均呈指数变化规律,气驱、水驱后期指数变化规律遭到破坏;在低渗油层中,油井见水后,产油量会迅速下降,水驱低渗油藏采收率较低;考虑非达西流后,计算的油相相对渗透率增大,水相相对渗透率减小,等渗点右移;在相同的含水饱和度下,非达西流使产水率增大,并得到了非达西渗流油水两相渗流数学模型,相对渗透率的计算公式,并进行了非稳态试验,对低渗油田的开发有指导意义。

关键词:启动压力;压力梯度;渗透率;驱替中图分类号:TE348文献标识码:A 文章编号:1008-8083(2009)03-0049-03一、引言同中高渗透率油层相比,低渗透油层具有以下几个特点:低渗透油层一般连续性差、采收率与井网密度关系特别密切;低渗透油层存在“启动生产压差现象”,渗流阻力和压力消耗特别大;低渗透油层见水后,采液和采油指数急剧下降,对油田稳产造成急剧影响;低渗透油田一般裂缝都较发育,注入水沿裂缝窜进十分严重。

为了更好地开发利用低渗透率油藏,本文将从启动压力与渗流规律着手,对影响低渗透砂岩油藏开发的一些重要问题进行分析研究。

二、低渗透砂岩油藏启动压力研究1.低渗砂岩油藏启动压力梯度研究(1)测定方法及原理室内实验测定低渗透砂岩单相渗流启动压力梯度大都是测定不同驱替压差流体通过低渗透砂岩岩心的渗流速度,求得流量与压力梯度的关系,描述流体在岩心中的渗流过程再用数学的方法获得压力梯度,又称作“压差-流量法”。

88随着EBS油田石油资源勘探程度的不断深入、高低渗透储层的稳产状态的已经很难维持。

同时,低渗油藏的注水开发状况复杂,油藏油水分布规律难寻、不同井油水采出程度差异也比较大、再加上储层微观地质条件,水驱油路径与油藏剩余油展布规律认识不清,这都是造成油田增产难以实现的因素。

驱油效率直接影响油气采收率,影响油田的经济效率。

真实砂岩模型驱替实验能直观的发现油藏渗流特征的变化,有更好的科学性,实用性也更强。

同时,EBS在进入含水中期后,开发规律及驱油效率均发生变化,需要对渗流规律进行深入研究,从而指导油田后期的开发。

针对这些问题,本文从储层地质特征出发,结合真实砂岩水驱油实验,对伊拉克东巴油田油层的驱油效率的影响因素进行了分析研究。

一、研究区储层基本特征EBS油田位于巴格达市东北方向14km处,横跨巴格达、迪亚拉、瓦西特三省,占地面积约为658平方公里。

东巴格达油田位于伊拉克Diyala省境内,处于美索不达米亚盆地前渊内,油田面积为1900km2,发现于1976年,1989年投产。

实验最终可采储量4651.38×106bbl,天然气最终可采储量9385000×106ft3。

储集层为Hartha组,其岩性为石灰岩,沉积于浅海相环境,年代为白垩纪坎潘期-马斯特里赫特期,厚度为975ft,平均孔隙度20%;第二储集层为Khasib组,其岩性为石灰岩,沉积环境为浅海相,年代为白垩纪土伦期-康尼亚克期,厚度为300ft,平均渗透率为100mD;第三储集层为Sadi组,其岩性为石灰岩,沉积于深海相环境,年代为白垩纪土伦期-康尼亚克期,厚度为975ft;第四储集层为Tanuma组,其岩性为石灰岩,沉积环境为浅海相,年代为白垩纪土伦期-坎潘期,厚度为250ft,平均孔隙度20%;第五储集层为祖拜尔组,其岩性为砂岩,沉积环境为浅海相环境,年代为白垩纪欧特里夫期-阿普特期早期,厚度为1650ft。

圈闭为构造圈闭,是背斜和断层构造。

低渗透储层最小启动压力梯度的实验测定大庆油田勘探开发研究院石京平周庆目录1.低渗透油田中流体流动的特点2.实验室测定最小启动压力梯度3.实验结果与讨论4. 结论1. 低渗透油田中流体流动的特点渗透率低是低渗透油田最显著的特点,目前世界各国均以渗透率为主要标志论述低渗透油层,一般低渗透油层孔隙度也低,其孔道连通性差,导致驱替效果不理想。

渗透率低表示孔隙通道的微细,与其它渗透率的地层比较,在相同的压力梯度下,低渗透地层中的渗流速度会大大减少。

微细孔道固液界面分子力和电荷力作用的增强以及渗流速度的减小可能会导致低渗透油层中渗流附加阻力的相对增强,这可能是低渗透油层渗流中动力学平衡的新因素,在某些情况下,只有在驱动压力梯度超过某个启动压力梯度的时候,才能发生在低渗透油层中液体的渗透和流动。

图1 低渗透低速非达西渗流曲线特征压力梯度△P/L(MPa/m)渗流速度V(非达西渗流过程可以用图1 进行描述:a 点为液体开始流动的最小启动压力梯度,ad 线段为液体流速呈上凹型增加的实测曲线,de 线段为实测的达西渗流直线,d 点在压力梯度轴对应的压力c 点为由曲线变为直线的临界压力梯度,即当压力梯度增加到最高启动压力c 时,才呈现达西渗流;b 点为de 直线延伸与压力梯度坐标的交点,通常称为拟启动压力梯度,直线de 的延长线(即bd 线)不通过坐标原点,这是非达西渗流的主要特征。

1. 低渗透油田中流体流动的特点2. 实验室测定最小启动压力梯度•实验室中通常采用压差和流量的关系测量启动压力梯度,在油田现场用试井分析的方法得到。

这些方法测试时通常会遇到两个问题:•①获得稳定流所需要的时间太长;•②测量足够小的流速是很困难的。

•以往产生可以测量的流速的方法是增大压力梯度,通常需要达到自然界中真实存在的压力梯度的106倍或更大。

但是这样人为提供的实验条件与自然界岩石所处的实际状况相差甚远,常常导致实验结果的失真。

2. 实验室测定最小启动压力梯度由于最小的流速受驱替泵的精度限制,“流量—压差”法的实验不能直接测出无流体渗出时的岩样压力差,只能根据实验数据添加趋势线,得到压力梯度轴上的截距即为启动压力梯度,此时的启动压力梯度是图1中的拟启动压力梯度(b 点),也有人称为平均启动压力梯度,这是渗流方程中将非线性渗流处理成拟线性渗流的一个关键参数。

低渗透砂岩油藏水驱特征分析Ξ李 钢1,谢传礼1,刘德华2(1.石油大学石油天然气工程学院,北京昌平 102249;2.长江大学石油工程系,湖北荆州 434023) 摘 要:本文根据实际生产数据做出了两个低渗透砂岩油藏的甲型水驱特征曲线,通过分析对应曲线形成各个直线段的形态说明油藏开发的效果。

并通过不同直线段的线性回归分析得到油田的原始地质储量和可采储量,说明预测结果的可信性。

最后再结合油田背景和生产实际在分析对比的基础上总结出了低渗透砂岩油藏水驱特征曲线的特征。

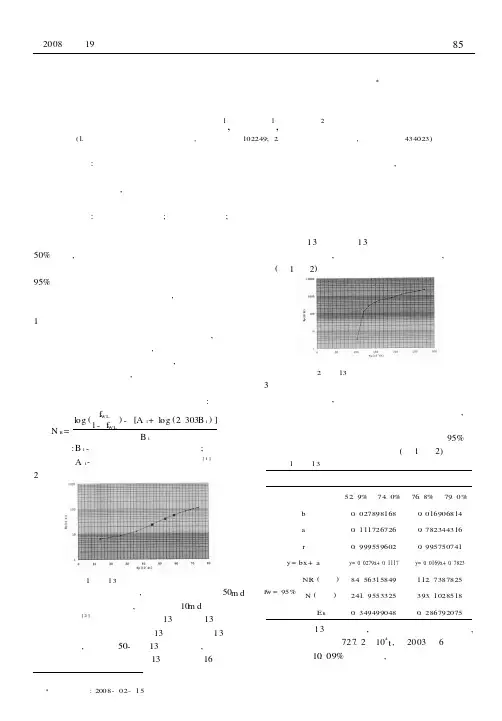

关键词:低渗透砂岩油藏;水驱特征曲线;可采储量 水驱特征曲线法是在油藏投入开发含水率达到50%以后,利用油藏的累积产水量和累积产油量在半对数坐标上存在明显的直线关系外推到含水率为95%时求油藏可采储量的方法。

用该法求得的储量只反映油藏当前控制的可采储量,使用时应充分考虑开发调整、采油工艺对它的影响。

1 甲型水驱特征曲线对于一个固定的开发层系和注采系统,当油田的开采到达一定的程度之后,甲型水驱特征曲线便会出现直线段。

根据实际生产数据,经线性回归取得直线的斜率和截距之后,便可以对油田的可采储量、地质储量和未来的开发动态指标做出有效的测算。

所使用的甲型水驱特征曲线的计算公式为:N R =log (f W L1-f W L)-[A 1+log (2.303B 1)]B 1其中:B 1-甲型水驱曲线直线段斜率;A 1-甲型水驱曲线直线段截距[1]。

2 典型油藏水驱特征曲线图1 文13北块油藏水驱特征曲线根据储层的渗透性能,将平均渗透率小于50m d 的油藏称为低渗透油藏,其中小于10m d 时又称为特低渗油藏[2]。

本文中所研究文13北和文13西块油藏均属于低渗透砂岩油藏。

文13北块位于文13背斜构造的北翼,东以文5文3断层为界,西以文东大断层为界。

南北分别与文3西块和文6块相连接。

根据文13北块和文13西块油藏历年的累积产油和累积产水数据,做出油藏的水驱特征曲线,如图所示(图1、图2)。

第30卷第2期油气地质与采收率Vol.30,No.22023年3月Petroleum Geology and Recovery EfficiencyMar.2023—————————————收稿日期:2022-01-20。

作者简介:王香增(1968—),男,河南滑县人,教授级高级工程师,博士,从事特低渗透致密油气开采理论与工程技术攻关工作。

E-mail :*****************。

基金项目:国家重点研发计划项目“二氧化碳提高油藏采收率与地质封存一体化关键技术及应用示范”(2022YFE0206700)和“CO 2驱油技术及地质封存安全监测”(2018YFB0605500),陕西省青年科技新星项目“促进CO 2与原油混相的伴生气体系构筑及其改善CO 2驱油效果评价”(2021KJXX-86)。

文章编号:1009-9603(2023)02-0027-09DOI :10.13673/37-1359/te.202201034低渗透致密油藏CO 2驱油与封存技术及实践王香增1,2,杨红1,3,王伟1,3,姚振杰1,3,梁全胜1,3,刘瑛1,3(1.陕西省CO 2封存与提高采收率重点实验室,陕西西安710065;2.陕西延长石油(集团)有限责任公司,陕西西安710065;3.陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院,陕西西安710065)摘要:延长油田将煤化工CO 2减排和CO 2资源化利用创新结合,开创了陕北地区煤化工低碳发展和低渗透致密油藏绿色高效开发联动发展的产业模式。

系统阐述了延长油田全流程一体化碳捕集、利用与封存(CCUS )技术及矿场试验,形成了煤化工低温甲醇洗低成本CO 2捕集技术,提出了低渗透致密油藏CO 2非混相驱“溶蚀增渗、润湿促渗”新理论,形成了以提高CO 2混相程度和CO 2驱立体均衡动用为主的CO 2高效驱油技术,明确了储层上覆盖层封闭机理,完善了盖层封盖能力和CO 2封存潜力评价方法,丰富了油藏CO 2安全监测技术体系。

特低渗透油藏开发的研究[摘要]特低渗透油藏在我国已探明地质储量中占有一定的比例,具有很大的勘探开发潜力。

从已开发状况来看,大量探明的资源难以动用,采收率很低。

如何动用和开发好特低渗透油藏,提高产量、增大经济效益。

加快特低渗储量的动用,改善油藏的开发效果,对于老油田区块挖潜和新发现特低渗油藏的高效开发都具有十分重要的意义。

[关键词]特低渗透油藏增产增注中图分类号:te357文献标识码:a文章编号:1009-914x(2013)21-0000-01前言在濮城油田油藏中存在具有储层物性较差的油藏断块,相应发育了丰富的低渗透油气资源。

低渗透油藏通常具有低丰度、低压、低产“三低”特点,其有效开发难度很大。

目前广泛应用并取得明显经济效益的主要技术有注水保持地层能量、压裂改造油层和注气等,储层地质研究和保护油层措施是油田开发过程中的关键技术。

一、特低渗透裂缝性储层概念和分类1、特低渗透裂缝性储层概念特低渗透裂缝性储层是指储层物性差、裂缝发育、渗透率小于10md,具有孔隙一裂缝双重介质结构的储层。

濮城油田特低渗透裂缝性砂岩储层,储层中微缝的孔隙度低,但渗透率较高;基质的孔隙度较高,但渗透率低,储层中基质孔隙是主要的储油空间,微缝是主要的渗流通道。

下面将对特低渗透裂缝性砂岩储层渗透率的上限和下限分别加以说明:1)特低渗透裂题性储层渗透率上限是油田生产实践表明,特低渗透油层渗透率的上限为l0md是比较恰当的。

2)特低渗透裂缝性储层渗透率下限主要通过单层试油确定能够产油的渗透率下限值。

特低渗透裂缝性储层渗透率下限为大于或等于0.1md。

2、特低渗透裂缝性储层分类目前,对特低渗透裂缝性储层的划分有多种,但从有效开发的角度讲分为两种:一种是按渗透率大小来划分;另一种是按流度的大小来划分。

随着科学技术的发展,目前一般也把特低渗透油田的上限定为10md,并按其渗透率大小及开采方式的不同,将其分为3种类型:i类储层:渗透率为2—10md,这类储层一般具有自然产能0—1t,压裂可进一步提高其产能。

应用CT扫描技术研究低渗透岩心水驱油机理吕伟峰;冷振鹏;张祖波;马德胜;刘庆杰;吴康云;李彤【摘要】通过CT扫描技术在线获得不同时刻岩心内流体饱和度的沿程分布信息,探索了低渗透岩心水驱油机理,并讨论了驱替速度(毛管数)、束缚水存在状况和非均质性对微观孔隙介质中流体渗流分布特征及微观驱油机理的影响.实验结果表明,当驱替速度较高时,含水饱和度增量沿程分布呈现对流式的直进形态,此时微观驱油机理以活塞式推进为主;当驱替速度较低时,毛管压力开始起作用,使含水饱和度增量沿程分布范围拓宽,在很小的注入孔隙体积倍数下出口端即会见水,此时微观驱油机理以卡断或爬行为主.另外,与无束缚水时相比,束缚水的存在使得含水饱和度增量沿程分布推进前缘变得更加平缓,这是因为预先存在于小孔隙中的水很容易被注入水补充聚集,在含水饱和度增量沿程分布推进前缘到达前有充足的时间形成稳定的隔断阻塞孔喉,因此束缚水的存在促进了卡断现象的发生.在强非均质性岩心中,含水饱和度增量沿程分布前缘的推进更加分散、均匀,这是因为孔隙介质的微观非均质性使得驱替产生的毛管阻力具有较大差异,使得指进和绕流成为主要的微观驱油机理.%To understand the waterflooding mechanism in low-permeability cores, the CT scanning has been applied to monitor the in-situ water saturation profiles along the core at different time points. The new method improves the accuracy of measurement with CT values correction. The influence of injection rates (or capillary numbers), presence of connate water and heterogeneity of core samples on displacement characteristics of waterflood has been further studied. The saturation profiles show convective straight displacement at high flow rate (high capillary number) that is, the piston-like transport mechanism is favorable. While at low flowrate (low capillary number), the capillary forces broaden the saturation distribution and water breakthrough occurs at the outlet very quickly which makes the snap-off and crawling mechanism predominant. The presence of connate water lessens the steepness of imbibition fronts. It could be attributed to the pre-existing water phase in the small pores which supplies wetting fluid and forms the stable collars of water before the connected front catches up. Therefore, the presence of connate water promotes snap-off events. The advance of saturation front proceeds in a hyper-dispersive manner and the saturation profiles are almost uniformly distributed along the heterogeneous core samples. The microscopic heterogeneity increases the difference of capillary forces generated in the displacing process, which causes the bypassing and fingering to be the dominant oil entrapment mechanism.【期刊名称】《油气地质与采收率》【年(卷),期】2013(020)002【总页数】4页(P87-90)【关键词】低渗透岩心;饱和度沿程分布;非均质性;微观驱油机理;毛管数【作者】吕伟峰;冷振鹏;张祖波;马德胜;刘庆杰;吴康云;李彤【作者单位】提高石油采收率国家重点实验室中国石油勘探开发研究院,北京100083【正文语种】中文【中图分类】TE311低渗透和特低渗透油藏的开发一直是一个世界性的难题,这主要是因为低渗透油藏与中高渗透油藏的渗流规律明显不同。