规划道路网密度指标调整之思考_王召森

- 格式:pdf

- 大小:346.79 KB

- 文档页数:3

城市道路网规划的统计指标研究摘要:对城市道路网的评价需要制定一套科学、严谨的道路评价体系。

现有的路网技术指标体系从道路网规划的结构与功能角度分析,目的在于揭示道路网的使用质量,为道路网的规划、方案的优化与验证提供依据。

本文在对现有指标进行分析的同时,引入新的技术指标力求更客观理公正的反应道路网规划的特点。

Abstract: The urban road network needs to develop a scientific and rigorous evaluation system. Existing road network technical indicators aims to reveal the quality of planning, provide the basis for the planning to be optimization and verification, from the aspect of structure and function. In this paper, we discuss the existing indicators, and introduce the new technical indicators to seek more objective grounds and fair response to the characteristics of the road network planning.关键字:道路网规划、常规指标、新指标Keywords: Road Network、Conventional indicators、New indicators中图分类号:U412.37文献标识码:A 文章编号:城市日益严重的交通问题迫使我们必须正视道路规划中的不足。

而如何评判一个路网规划的优劣就显得尤为重要。

目前我国常用的路网技术指标包括道路密度、道路面积率、道路等级等,这些指标在一定程度上反应了道路网规划的问题,但还存在某些不足。

交通规划中的交通拥堵模型交通拥堵是当今社会中一个普遍存在的问题。

为了有效解决交通拥堵问题,交通规划师常常使用各种模型来预测和管理交通拥堵。

本文将探讨交通规划中的交通拥堵模型,并介绍其中的一些常见方法。

交通拥堵模型是一种用于描述交通流量和交通拥堵程度之间关系的数学模型。

这些模型基于交通流量理论和交通工程原则,通过分析道路网络结构、车辆流动规律和交通需求来预测拥堵情况。

下面将介绍几种常见的交通拥堵模型。

一、流量密度模型流量密度模型是交通规划中最常用的一种模型。

该模型基于交通流量和道路面积之间的关系,通过测量车辆通过道路上的单位面积的数量,来评估交通拥堵的程度。

流量密度模型常用的评价指标有交通流量、通行速度和通行能力等。

交通规划师可以根据该模型的结果,制定相应措施来缓解交通拥堵。

二、交通模拟模型交通模拟模型是一种通过计算机模拟交通流动过程的方法。

该模型基于交通流理论和运动学原理,通过模拟车辆在道路上的运动轨迹,来预测交通拥堵的情况。

交通模拟模型可以考虑诸如交通信号灯、车辆行为和道路结构等因素,能够更加准确地模拟真实交通情况,提供更为精确的拥堵预测。

三、多目标优化模型多目标优化模型是一种通过优化算法解决交通拥堵问题的方法。

该模型通过设定目标函数和约束条件,将交通拥堵的影响因素进行量化,并根据优化算法的结果,找到最优的交通规划方案。

多目标优化模型通常考虑交通流量、通行时间、交通安全等多个指标,能够综合考虑各种因素,为交通规划提供全面的参考。

除了以上几种常见的交通拥堵模型,还有一些其他模型也在交通规划中得到应用,如网络模型、统计模型和人工神经网络模型等。

这些模型各有特点,可根据实际情况选择适合的模型进行应用。

然而,虽然交通拥堵模型能够为交通规划提供一定的指导,但是仍存在一些局限性。

首先,模型的精确性受限于输入数据的准确性和实际情况的变动性。

其次,模型无法完全考虑人们的行为心理因素和突发事件对交通拥堵的影响。

城市规划中的交通通达性考虑随着城市化的不断发展,城市交通问题逐渐凸显出来。

交通拥堵、交通事故频发、交通噪音等问题给城市居民的生活带来了很多不便和困扰。

因此,在城市规划中,交通通达性成为一个重要的考虑因素。

本文将探讨城市规划中的交通通达性考虑,并提出一些改善交通通达性的建议。

一、交通通达性的定义和重要性交通通达性是指城市中不同地区与交通网络的连接程度。

一个城市的交通通达性好坏直接影响到居民的生活质量和城市的发展。

良好的交通通达性能够提高居民的出行效率,减少交通拥堵和事故的发生,降低交通噪音对居民的影响,同时也能够促进城市的经济发展和社会进步。

二、交通通达性考虑的因素1. 道路规划道路规划是城市交通通达性的基础。

合理的道路规划能够保证城市各个区域的互联互通,减少交通拥堵。

在道路规划中,需要考虑道路的宽度、道路的布局、道路的交叉口设置等因素,以提高道路的通行能力和安全性。

2. 公共交通系统公共交通系统是提高城市交通通达性的重要手段。

良好的公共交通系统能够为居民提供便捷、高效的出行方式,减少私家车的使用,降低交通拥堵。

在公共交通系统的规划中,需要考虑线路的布局、站点的设置、车辆的运营等因素,以提高公共交通的服务质量和覆盖范围。

3. 步行和骑行环境步行和骑行是城市交通中重要的补充方式。

提供良好的步行和骑行环境能够鼓励居民选择这种低碳、健康的出行方式,减少对机动车的依赖。

在步行和骑行环境的规划中,需要考虑人行道的宽度、骑行道的设置、步行和骑行的便利性等因素,以提高步行和骑行的安全性和舒适性。

4. 停车设施停车设施是城市交通通达性的重要组成部分。

充足的停车设施能够方便居民的私家车停放,减少寻找停车位的时间和交通拥堵。

在停车设施的规划中,需要考虑停车场的数量、停车位的布局、停车费用等因素,以提高停车的便利性和效率。

三、改善交通通达性的建议1. 加强规划和设计城市规划和设计是改善交通通达性的关键。

需要在规划和设计中充分考虑交通通达性的因素,合理安排道路、公共交通线路、步行和骑行环境以及停车设施的布局。

城市交通路网优化研究一、引言城市交通路网是城市发展的重要基础设施之一,而城市交通的拥堵问题已经成为人们生活中不可避免的难题。

如何对城市交通路网进行优化研究,是一件亟待解决的问题。

二、城市交通路网的构成城市交通路网包括道路、桥梁、隧道、机场、轨道交通、公交车路线等。

其中,道路是城市交通路网的骨架,是街区内各种交通方式的基础。

三、城市交通路网的优化目标基于城市交通路网的构成,我们可以得出城市交通路网的优化目标:1.减少城市交通的拥堵情况,提高交通效率。

2.增强城市道路交通网络的重要性和完整性,增强城市交通系统的可靠性和韧性。

3.提高城市交通的安全性和舒适性。

四、城市交通路网的优化方法城市交通路网的优化方法包括三个方面:道路规划、交通控制和公共交通的发展。

1.道路规划道路规划是城市交通路网优化的重要手段。

通过对城市道路的交通流量、道路容量、交通信号灯的设置和行驶速度等要素进行分析和优化,可以从根本上改善城市道路交通的拥堵情况。

此外,城市道路的规划也需要考虑各种特殊条件,如山坡地形、河流、公园和历史建筑等。

2.交通控制交通控制是解决城市道路交通拥堵的另一种方式。

具体来说,可以通过交通信号灯、车道归属、路口规划、限制车辆通行等措施减少交通拥堵。

同时,基于交通状况的动态信息,可以实现交通信号灯的智能调节,进一步提高城市交通路网的效率。

3.公共交通的发展公共交通是缓解城市道路交通压力的重要手段。

随着城市规模的扩大和人口的增长,城市公共交通也不断得到升级和改善。

近年来,地铁、高铁等公共交通在城市中的应用越来越广泛,有效地缓解了城市道路交通的拥堵情况。

五、城市交通路网优化的现状目前,城市交通路网的优化已经成为全球范围内的研究热点。

除了传统的政府机构和相关企业之外,学术界和科技公司也都在城市交通领域进行着积极的研究和探索。

近年来,人工智能和大数据技术的发展,使得城市交通路网优化取得了更加显著的进展。

通过利用包括交通流量数据、出行数据和地图数据等在内的庞大数据集,可以实现对城市交通路网的精细化管理。

城市道路交通布局及规划设计研究1. 引言1.1 城市道路交通布局及规划设计研究在城市化进程不断加速的今天,城市道路交通布局及规划设计愈发显得重要。

城市道路交通系统是城市运行的重要组成部分,直接影响到城市的交通效率、环境质量和居民生活质量。

为了解决城市交通拥堵、环境污染、交通安全等问题,对城市道路交通布局及规划设计进行研究十分必要。

城市规划与交通布局是确保城市交通系统顺畅运行的基础。

通过科学规划城市道路网,合理布局交通设施,可以有效减缓交通拥堵,提高交通运行效率。

道路设计原则是保障道路安全、便捷和舒适的关键。

交通管理与控制则是保障交通秩序和安全的重要手段,通过信息技术和智能化手段来提升交通管理水平。

新型交通技术的应用能够为城市交通带来颠覆性的改变,提高交通效率和环保水平。

交通规划的可持续发展是确保城市交通系统长期稳定运行的关键,要注重生态环境、资源节约和社会经济效益的平衡。

城市道路交通布局及规划设计研究不仅关乎城市交通运行效率,更直接影响到城市居民的生活质量和城市的可持续发展。

在未来发展中,应注重科技创新、绿色出行和多元化交通模式的发展,以实现城市交通系统的优化和城市可持续发展的目标。

的重要性不言而喻,只有不断完善和创新,才能为城市交通带来更大的社会经济效益。

2. 正文2.1 城市规划与交通布局城市规划与交通布局在城市发展中起着至关重要的作用。

城市规划是对城市空间进行合理利用和规划,其中交通布局是城市规划中的一个重要组成部分。

通过科学的城市规划和交通布局,可以有效解决城市交通拥堵、环境污染等问题,提高城市居民的生活质量。

在城市规划中,要考虑到城市的发展方向、用地结构、人口密度等因素,合理确定道路布局和交通枢纽位置。

通过规划合理的道路交通网络,可以有效引导交通流向,减少拥堵和交通事故的发生。

城市规划中还需要考虑到多种交通方式的协调发展,包括公共交通、非机动车和步行交通等。

通过建设便捷的公共交通系统和完善的非机动车道路,可以减少对机动车的依赖,降低城市交通压力,提高城市交通效率。

街道界面密度与城市形态的规划控制【摘要】街道界面密度是用于表征街道界面围合程度的量化指标。

通过分析城市实例,发现街道界面密度与街区建筑密度存在近似正相关关系,街区建筑密度与街廓尺度存在近似负相关关系。

通过分析街道实例,发现街道的密度表征比尺度表征更为有效。

结合分析我国主要大城市的商业步行街,认为小尺度街廓是形成优秀街道空间的必要条件。

【关键词】街道;界面密度;街区建筑密度;街廓尺度;城市形态简·雅各布斯(Jane Jacobs)说:“当我们想到一个城市时,首先出现在脑海里的就是街道。

街道有生气城市也就有生气,街道沉闷城市也就沉闷。

”[1]可见街道对于城市的重要程度。

街道的形成有赖于两旁建筑物的围合。

卡米洛·西特(Camillo Sitte)认为运用连续界面形成封闭空间,是街道与广场取得艺术效果的最基本条件[2]。

舒尔茨(Schultz)认为“街道为了成为真正的形体,必须具有作为‘图形’的性质。

这一点可用构成连续边界的面作为手段达到”[3]。

芦原义信也认为,在街道两侧排列建筑物以形成轮廓,并使建筑物展现沿街立面是十分必要的[1]。

《伟大的街道》一书更是强调“我们所讨论的所有伟大街道,无一不是边界清晰”[4]。

因而,建筑界面的围合对街道空间的形成起着至关重要的作用。

街道界面的围合程度可用现有的“界面密度”来衡量:界面密度是指街道一侧建筑物沿街道投影面宽与该段街道的长度之比,其计算公式表示第i段建筑物沿街道的投影面宽)[5,6]。

为:(Wi界面密度显然取决于围合街道的建筑物的多寡,而进一步与街区建筑密度相联系①。

同时,连续的街道界面会被横向的街道所打断,因而街廓尺度②(或者说街道网密度)也会影响界面密度[7]。

那么,是否街区建筑密度越高,则界面密度越高?是否街廓尺度越小,街道网越密,则界面密度越低?本文通过城市实例分析,对以上问题作出探索,以明确街道界面密度,街区建筑密度及街廓尺度三者之间的联系。

城市道路网规划布局及优化研究的开题报告一、选题背景随着城市化进程不断加快,城市道路交通问题成为制约城市发展的一个重要因素。

城市道路网络规划布局及优化研究是为了解决城市道路交通问题而展开的,它是城市交通规划的核心之一。

合理的城市道路规划布局及优化设计,对于提升城市交通效率、缓解拥堵、优化交通结构、改善居民出行环境等方面都具有积极的作用。

二、研究意义城市道路网络规划布局及优化研究对于城市的可持续发展具有重要意义。

首先,它能够促进城市交通流畅,提高交通效率。

其次,它能够优化城市交通结构,改善居民的出行环境,提高居民的生活质量。

此外,它还能够减少交通拥堵,降低交通事故的发生率,保障城市道路交通的安全稳定。

三、研究内容本研究计划主要围绕城市道路网络规划布局及优化展开研究,主要包括以下几个方面:1. 综合分析城市道路交通状况,识别存在的问题和不足;2. 探究城市道路网络优化的原则和方法,寻找合适的优化方案;3. 实施优化方案,构建城市道路网络的新格局;4. 对优化方案进行评估和验证,并提出进一步的完善意见和建议。

四、研究方法本研究计划将采用多种研究方法,包括文献研究、案例分析、调查研究、模拟分析、专家评估等。

通过对城市道路网络规划布局及优化的深入研究,提出可行的解决方案,并通过实例验证和优化,达到改善城市交通状况的目的。

五、论文结构本研究的论文结构主要包括以下几个方面:第一章:研究背景与意义该章节主要介绍本研究的选题背景、研究意义和研究内容。

第二章:文献综述该章节主要对国内外关于城市道路网络规划布局及优化领域的研究进展进行综述,并分析现有研究的不足之处。

第三章:城市道路网络现状分析该章节主要对本研究所涉及的城市的道路网络进行现状分析,包括道路交通流量、道路通行能力、交通拥堵情况等指标。

第四章:城市道路网络优化方案设计该章节主要对城市道路网络的优化原则、方法和方案进行设计和实现,并对优化方案进行模拟分析。

第五章:城市道路网络优化方案验证该章节主要对优化方案进行评估和验证,包括对新方案的功能、实用性、安全性等进行专业评估,并对方案进行改进和完善的建议。

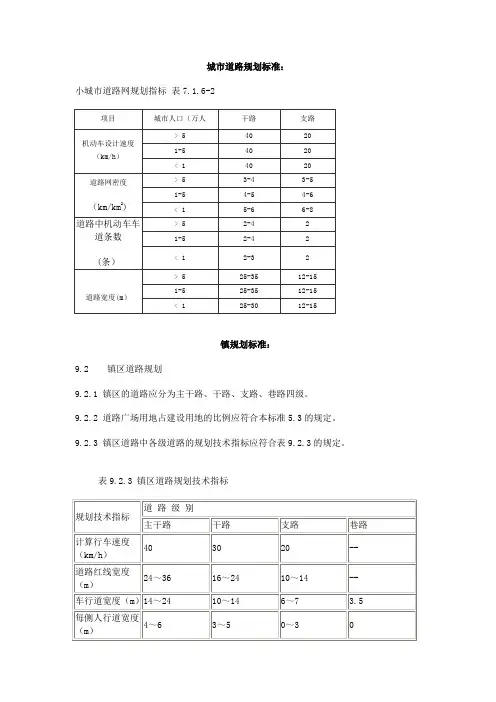

城市道路规划标准: 小城市道路网规划指标 表7.1.6-2 项目 城市人口(万人 干路 支路 机动车设计速度(km/h)

> 5 40 20

1-5 40 20 < 1 40 20 道路网密度

(km/km2) > 5 3-4 3-5

1-5 4-5 4-6 < 1 5-6 6-8 道路中机动车车道条数

(条)

> 5 2-4 2 1-5 2-4 2

< 1 2-3 2

道路宽度(m) > 5 25-35 12-15 1-5 25-35 12-15 < 1 25-30 12-15

镇规划标准: 9.2 镇区道路规划 9.2.1 镇区的道路应分为主干路、干路、支路、巷路四级。 9.2.2 道路广场用地占建设用地的比例应符合本标准5.3的规定。 9.2.3 镇区道路中各级道路的规划技术指标应符合表9.2.3的规定。 表9.2.3 镇区道路规划技术指标

规划技术指标 道 路 级 别 主干路 干路 支路 巷路 计算行车速度(km/h) 40 30 20 --

道路红线宽度(m) 24~36 16~24 10~14 --

车行道宽度(m) 14~24 10~14 6~7 3.5 每侧人行道宽度(m) 4~6 3~5 0~3 0 道路间距(m) ≥500 250~500 120~300 60~150 9.2.4 镇区道路系统的组成应根据镇的规模分级和发展需求按表9.2.4确定。 表9.2.4 镇区道路系统组成

规划规模分级 道路级别 主干路 干路 支路 巷路 特大、大型 ● ● ● ● 中 型 O ● ● ● 小 型 -- O ● ●

注:表中●---应设的级别;O---可设的级别。 9.2.5 镇区道路应根据用地地形、道路现状和规划布局的要求,按道路的功能性质进行布置,并应符合下列规定:

l、连接工厂、仓库、车站、码头、货场等以货运为主的道路不应穿越镇区的中心地段;

2、文体娱乐、商业服务等大型公共建筑出入口处应设置人流、车辆集散场地; 3、商业、文化、服务设施集中的路段,可布置为商业步行街,根据集散要求应设置停车场地,紧急疏散出口的间距不得大于160m;

大城市支路网合理密度及管理对策慈玉生;贾志杰;陈园;吴丽娜【摘要】Local roads play a very important role in urban road network, just as capillaries do in human bodies. After functional analysis of local roads, a reasonable density index criterion was suggested based on calculating the area density and average spacing. In addition, management measures of four aspects were proposed, which are to improve the connection between the local road and other roads, raise the utilization rate, increase the transportation infrastructure investment and strengthen the operation and management. Proposed measures include special emphasis on the local roads in the stage of planning, three-dimensional integrated guide, facilities improvement and regular maintenance and management. The findings in this research may provide some technical support in local roads planning, construction and operational management.%支路是城市道路网系统重要的组成部分,正如人体的毛细血管一样.通过对支路交通的功能分析,从面积密度及平均间距2个方面计算并提出大城市支路网的合理密度指标;从加强支路与其它道路的衔接、提高利用率、完善交通工程设施及加强运行管理4个方面提出相关对策,分为规划阶段加强对支路网的研究、三维一体的引导、完善设施及加强日常的养护管理等方面.研究成果将为支路的规划、建设及运营管理提供技术支持.【期刊名称】《交通信息与安全》【年(卷),期】2012(030)002【总页数】4页(P50-53)【关键词】支路;城市道路网;功能分析;密度;管理对策【作者】慈玉生;贾志杰;陈园;吴丽娜【作者单位】哈尔滨工业大学交通科学与工程学院哈尔滨150090;交通运输部规划研究院北京100028;深圳市市政设计研究院有限公司广东深圳518029;东北林业大学交通学院哈尔滨150040【正文语种】中文【中图分类】U4911 支路网功能分析城市交通规划中,支路主要功能是集散车流、以到达为目的,为城市用地和居民生活服务。

交通运输密度类指标1. 简介交通运输密度是指在特定区域内的交通运输活动的强度和密集程度。

它是衡量一个地区交通运输发展水平和交通拥堵状况的重要指标之一。

交通运输密度类指标包括道路交通密度、公共交通密度、铁路交通密度等。

2. 道路交通密度道路交通密度是指在单位面积内道路网上车辆流量的多少,它反映了道路网络的拥堵程度和使用效率。

计算道路交通密度可以通过以下公式:道路交通密度 = 道路总长度 / 道路总面积道路总长度可以通过地理信息系统(GIS)等工具测量得到,而道路总面积可以通过统计局或相关部门提供的数据获取。

道路交通密度越高,表示单位面积上承载的车辆越多,可能导致拥堵和延误现象增加。

3. 公共交通密度公共交通密度是指在特定区域内公共交通工具(如公交车、地铁等)的数量和使用频率。

它反映了公共交通系统的覆盖范围和服务水平。

计算公共交通密度可以通过以下公式:公共交通密度 = 公共交通工具数量 / 区域总面积公共交通工具数量可以通过相关部门提供的数据获取,区域总面积可以通过统计局等机构提供的数据获取。

公共交通密度越高,表示单位面积上提供的公共交通服务越多,方便市民出行,减少私家车使用。

4. 铁路交通密度铁路交通密度是指在特定区域内铁路线路长度和运输量的关系。

它反映了铁路网络的覆盖范围和运输能力。

计算铁路交通密度可以通过以下公式:铁路交通密度 = 铁路线路长度 / 区域总面积铁路线路长度可以通过相关部门提供的数据获取,区域总面积可以通过统计局等机构提供的数据获取。

铁路交通密度越高,表示单位面积上运输能力越大,有助于促进地区经济发展和人口流动。

5. 应用案例5.1 城市规划与道路建设根据道路交通密度指标,城市规划部门可以了解道路拥堵情况,合理规划道路布局和交通流动,减少交通拥堵。

此外,道路交通密度指标还可以用于评估城市的道路运输效率和服务质量,为道路建设提供参考依据。

5.2 公共交通规划与优化公共交通密度指标可以帮助公共交通部门了解公共交通服务水平和覆盖范围,优化线路规划和车辆调度。

城市道路系统规划设计1. 简介城市道路系统规划设计是指针对城市交通需求、城市发展规划以及交通运输设施的现状,进行系统性的道路规划和设计。

它涉及到交通流量分析、道路网络布局、交叉口设计、道路标志标线设计等各个方面。

合理的城市道路系统规划设计能够提供高效便捷的交通服务,促进城市的经济发展、人口流动和社会交往。

2. 交通流量分析交通流量分析是城市道路系统规划设计的基础。

通过对交通流量的统计和分析,可以了解城市道路的繁忙程度和交通拥堵状况,为道路规划和设计提供依据。

主要的交通流量分析指标包括交通量、流量、密度以及车速等。

2.1 交通量(Traffic Volume)交通量是指在一定时间内通过某个道路断面的车辆数量。

交通量的测量通常采用交通流量计或视频观测的方式,可以得到不同时间段的交通量数据,进而进行交通流量分析。

2.2 流量(Flow)流量是指通过某个道路断面的车辆单位时间内的数量。

流量是交通量在时间上的变化率,可以用来判断道路的交通状况,并为道路容量的评估提供基础。

2.3 密度(Density)密度是指某个道路断面上车辆的密集程度,即单位长度上的车辆数量。

密度可以通过交通量和流量的关系来计算得出。

2.4 车速(Speed)车速是车辆在道路上行驶的速度。

车速的测量可以通过车辆追踪、雷达测速等方式进行,车速的分析可以帮助评估道路状况,进而为道路设计提供指导。

3. 道路网络布局3.1 主干道主干道是城市道路系统的重要组成部分,连接着不同的城市功能区。

在道路网络布局时,需要合理规划主干道的位置、宽度、长度等参数,保证主干道具备高通行能力、低阻抗、良好的服务水平等特点。

3.2 集散道路集散道路连接着主干道和次干道,起到分散交通流的作用。

在道路网络布局时,需要合理规划集散道路的位置,以便实现交通流的均衡分配。

3.3 次干道次干道连接着集散道路和支路,起到分散交通流和服务居民区的作用。

在道路网络布局时,需要合理规划次干道的位置和宽度,以满足居民出行的需求。