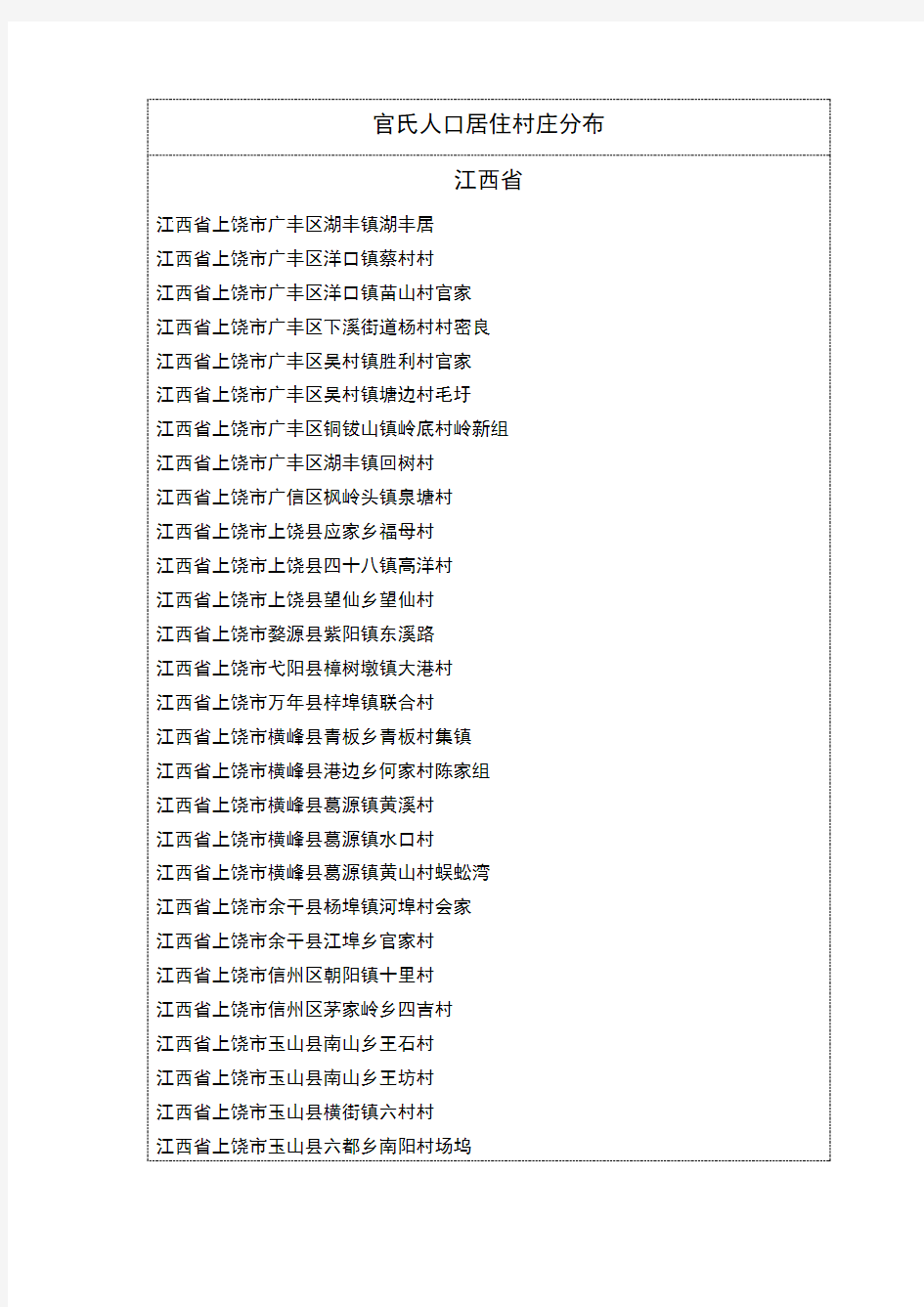

江西省江西省上饶市广丰区湖丰镇湖丰居

江西省上饶市广丰区洋口镇蔡村村

江西省上饶市广丰区洋口镇苗山村官家

江西省上饶市广丰区下溪街道杨村村密良

江西省上饶市广丰区吴村镇胜利村官家

江西省上饶市广丰区吴村镇塘边村毛圩

江西省上饶市广丰区铜钹山镇岭底村岭新组江西省上饶市广丰区湖丰镇回树村

江西省上饶市广信区枫岭头镇泉塘村

江西省上饶市上饶县应家乡福母村

江西省上饶市上饶县四十八镇高洋村

江西省上饶市上饶县望仙乡望仙村

江西省上饶市婺源县紫阳镇东溪路

江西省上饶市弋阳县樟树墩镇大港村

江西省上饶市万年县梓埠镇联合村

江西省上饶市横峰县青板乡青板村集镇

江西省上饶市横峰县港边乡何家村陈家组

江西省上饶市横峰县葛源镇黄溪村

江西省上饶市横峰县葛源镇水口村

江西省上饶市横峰县葛源镇黄山村蜈蚣湾

江西省上饶市余干县杨埠镇河埠村会家

江西省上饶市余干县江埠乡官家村

江西省上饶市信州区朝阳镇十里村

江西省上饶市信州区茅家岭乡四吉村

江西省上饶市玉山县南山乡王石村

江西省上饶市玉山县南山乡王坊村

江西省上饶市玉山县横街镇六村村

江西省上饶市玉山县六都乡南阳村场坞

江西省上饶市鄱阳县团林乡团林村委会胡桥村

江西省上饶县花厅镇花厅村文昌阁

江西省南昌市南昌县武阳镇泗洪村赤冈自然村

江西省南昌市南昌县八一乡涂埠村魏家自然村

江西省南昌市新建区樵舍镇里湖村槽门自然村

江西省南昌市青山湖区昌东工业园区黎明村官湖自然村江西省抚州市黎川县日峰镇新荣村官家

江西省抚州市南城县株良镇城上村

江西省抚州市南城县建昌镇秋水园村

江西省抚州市南城县上唐镇余公头村全坊小组

江西省抚州市东乡区占圩镇官家村官家村小组

江西省抚州市东乡区占圩镇梅家村破塘村小组

江西省抚州市东乡区虎圩乡林塘村

江西省抚州市东乡区虎圩乡炉前村前官组

江西省抚州市金溪县浒湾镇中洲村山下组

江西省抚州市南丰县洽湾镇长岭村

江西省抚州市南丰县琴城镇水北村

江西省赣州市宁都县长胜镇樟坑村

山东省

山东省德州市齐河县华店镇官庄村

山东省德州市齐河县祝阿镇南吕村

山东省德州市禹城市市中办曹坡社区曹坡村

山东省青岛市平度市李园街道办事处王仙庄村

山东省青岛市平度市李园街道办事处花园村

山东省青岛市平度市东阁街道办事处官家上观村

山东省青岛市平度市东阁街道办事处崔召村

山东省青岛市平度市新河镇城子南村

山东省青岛市平度市新河镇城子东村

山东省青岛市平度市同和办事处大官庄村

山东省青岛市平度市店子镇姜汉庄村

山东省青岛市平度市崔召镇官家疃村

山东省青岛市平度市旧店镇西营村

山东省青岛市平度市城关镇小官庄

山东省青岛市平度市蓼兰镇胜利村

山东省临沂市临沭县郑山镇姜屯村

山东省枣庄市峄城区峨山镇石埠村

山东省菏泽市郓城县南赵楼镇户东北村

山东省菏泽市成武县大田集镇邓庄行政村

安徽省

安徽省阜阳市颍上县建颍乡圩沟村

安徽省阜阳市颍上县三十铺镇居委会中李队安徽省宿州市埇桥区北杨寨行管区池湖村

安徽省宣城市宣州区新田镇成熟村吴村组

安徽省六安市霍邱县龙潭镇陈鹏村

江苏省江苏省南京市江宁区汤山古泉村

四川省

四川省阿坝州茂县凤仪镇南庄村马坪组

四川省阿坝州茂县光明乡上关村

四川省阿坝州小金县汗牛乡大哇村

四川省达州市通川区磐石镇谭家沟村二组

四川省乐山市夹江县南安乡明水村

四川省乐山市犍为县敖家镇街村

四川省乐山市峨边彝族自治县毛坪镇恒星村四川省巴中市巴州区宕梁办事处尖山寺村七社四川省巴中市南江县元潭镇太平寨村三社

四川省巴中市南江县仁和乡中坝村四社

四川省内江市威远县严陵镇新义村1社

四川省内江市威远县铺子湾镇长石村

四川省内江市威远县向义镇大冲村

四川省内江市威远县向义镇古井村

四川省自贡市贡井区成佳镇铁桥村3组

四川省宜宾市珙县孝儿镇巩舟村

四川省宜宾市叙州区观音镇蟠山村红岩组

四川省成都市彭州市红岩镇会元街

四川省成都市简阳市周家乡火箭村

四川省成都市青白江区清泉镇金龙村

四川省成都市龙泉驿区柏合镇长松村

四川省成都市龙泉驿区龙泉镇酱园南街

四川省成都市都江堰市崇义镇古桥村

四川省成都市都江堰市蒲阳镇银杏村一组

四川省成都市新津县新平镇宝墩村七组

四川省内江市威远县高石镇藕塘村

四川省内江市威远县庆卫镇黄石村

四川省雅安市石棉县迎政乡八牌村五组

四川省雅安市石棉县迎政乡三合村六组

四川省雅安市石棉县迎政乡红旗村4组

四川省雅安市石棉县迎政乡前进村三组

四川省雅安市石棉县丰乐乡田家村二组

四川省雅安市石棉县宰羊乡碾子村一组

四川省雅安市石棉县挖角乡挖角村

四川省南充市阆中市金垭镇官家营村

四川省凉山州金阳县小银木乡簸箕湾村

浙江省

浙江省衢州市常山县青石镇虹桥村

浙江省衢州市常山县球川镇后弄村

浙江省衢州市龙游县溪口镇石角村

浙江省湖州市长兴县小浦镇中山村李家港自然村

浙江省丽水市云和县紧水滩镇枫桶岗村

浙江省丽水市莲都区联城街道凤鸣村

宁夏回族自治区

宁夏回族自治区吴忠市盐池县王乐井乡官记圈自然村宁夏回族自治区吴忠市盐池县王乐井乡官东庄自然村宁夏回族自治区吴忠市盐池县王乐井乡小沙窝自然村宁夏回族自治区吴忠市盐池县王乐井乡小阳沟自然村宁夏回族自治区吴忠市盐池县花马池镇惠泽村

宁夏回族自治区吴忠市灵武市梧桐树乡李家圈村

宁夏回族自治区吴忠市灵武市郝家桥镇新民村

宁夏回族自治区银川市兴庆区掌政镇镇河村八队

福建省

福建省福州市长乐区潭头镇汶上村

福建省福州市长乐市文岭镇山边刘村

福建省龙岩市新罗区西陂街道排头村龙腾安置新村福建省宁德市罗源县碧里乡濂澳村城里

福建省三明市清流县林畲乡林畲村

福建省三明市沙县虬江街道曹元村

福建省南平市邵武市洪墩镇水口寨村

福建省南平市延平区王台镇埂头村皂树自然村

福建省南平市建瓯市东游镇东游村

福建省南平市建瓯市龙村乡擎天岩村

福建省南平市建阳区麻沙镇江坊村

福建省南平市建阳区麻沙镇界首彩排

湖北省

湖北省恩施州利川市文斗乡青岗坪村

湖北省恩施州咸丰县高乐山镇大坝村

湖北省恩施州咸丰县清坪镇邱家沟村

湖北省恩施州咸丰县清坪镇杨家庄村村

湖北省恩施州咸丰县清坪镇兰家沟村六组

湖北省恩施州咸丰县唐崖镇彭家沟村

湖北省恩施州咸丰县唐崖镇大椿树村

湖北省恩施州咸丰县唐崖镇桂花村

湖北省恩施州咸丰县黄金洞乡兴隆坳村一组

湖北省武汉市汉阳区永丰街米粮村殷家咀

湖北省襄阳市南漳县武安镇赵家营村七组

湖北省荆门市东宝区牌楼镇牌楼村一组

湖北省荆门市东宝区子陵镇新桥村六组

湖北省荆门市沙洋县曾集镇范店村

湖北省十堰市郧西县河夹镇风沟村六组

湖北省宜昌市当阳市半月镇燎原村三组

湖北省宜昌市五峰县渔洋关镇火田坑村

湖北省宜昌市长阳县大堰乡千丈坑村三组

湖北省宜昌市长阳县磨市镇救师口村一组

湖北省宜昌市长阳县磨市镇黄荆庄村六组

湖北省孝感市应城市保丰村刘湾组

湖北省孝感市孝南区朋兴乡长风村

湖北省鄂州市华容区段店镇刘弄村三组

湖南省

湖南省常德市桃源县陬市镇三里铺村

湖南省常德市桃源县陬市镇长乐村

湖南省常德市临澧县杨板乡李阳村范家湾组湖南省长沙市浏阳市荷花街道建新村庙湾组湖南省永州市祁东县白地市镇双泉井村

广东省

广东省韶关市翁源县坝仔镇芙蓉村

广东省韶关市翁源县龙仙镇陂下村

广东省韶关市翁源县龙仙镇青云村李屋组

广东省韶关市曲江县马坝镇石堡大队老官屋村广东省韶关市始兴县隘子镇联丰村甘子凹

广东省韶关市始兴县隘子镇联丰村一组

广东省韶关市始兴县隘子镇满堂村

广东省韶关市始兴县隘子镇隘子街

广东省韶关市始兴县隘子镇石井村岭头组

广东省韶关市始兴县隘子镇五一村罗白岭下组

广东省韶关市始兴县隘子镇五一村大鱼坑组广东省韶关市始兴县隘子镇湖湾村三组

广东省韶关市始兴县隘子镇石井村大张屋组广东省揭阳市普宁市梅林镇东门村

广东省揭阳市普宁市梅林镇尖石村

广东省揭阳市普宁市梅林镇边角村老屋下

广东省揭阳市普宁市梅塘镇田丰村

广东省茂名市信宜市朱砂镇莲塘村旺佑塘坑队

广西省

广西省北海市铁山港区营盘镇火禄村委官屋村广西省桂林市恭城县恭城镇新合村

广西省玉林市博白县浪平镇和睦村石脚队

广西省玉林市博白县浪平镇六山村

广西省贺州市平桂区沙田镇狮中村

重庆市

重庆市江津区油溪镇盘古村斑竹林村民小组重庆市江津区油溪镇金刚村

重庆市南川区石莲乡新民村一社

重庆市南川区石溪镇振兴路

重庆市开州区温泉镇乐园村

重庆市万州区甘宁镇帅家村

重庆市涪陵区蔺市镇五尧村

重庆市云阳县石门乡广益村

重庆市忠县双桂镇双桂村

云南省

云南省昆明市宜良县匡远镇李毛营村委会回辉村

云南省大理州南涧县公郎镇板桥村

云南省大理州南涧县公郎镇落底河村委会狗街社

云南省保山市腾冲市芒棒镇曼乃社区村民委员会官家巷村云南省普洱市景东县龙街乡龙街村宜期佐下村民小组

云南省普洱市思茅区南屏镇曼歇坝大海子村民小组

云南省曲靖市宣威市来宾街道新田村委会且午村

云南省红河州个旧市鸡街镇下乍甸村

云南省玉溪市通海县兴蒙乡桃家嘴二组

云南省玉溪市通海县四街镇七街村

贵州省

贵州省遵义市汇川区团泽镇卜台村龙堰组

贵州省遵义市余庆县关兴镇狮山村

贵州省铜仁市江口县闵孝镇边江村

贵州省贵阳市开阳县高寨乡杠寨村大寨组

贵州省黔西南州兴仁县李关乡李关村

贵州省毕节市织金县少普乡喇叭河村麻地弯组

黑龙江省

黑龙江省齐齐哈尔市讷河市同义镇新合村

黑龙江省绥化市望奎县东郊乡水四村

黑龙江省哈尔滨市呼兰区长岭镇包井村

辽宁省

辽宁省盘锦市盘山县坝墙子镇姜家村

辽宁省盘锦市大洼县新开镇张家村

辽宁省盘锦市大洼区东风镇马家村

辽宁省盘锦市大洼区西安镇桃园村

辽宁省营口市大石桥市旗口镇新开河村

内蒙古自治区

内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗敖勒召其镇漫水塘村雅什木都移民村

中国历代人口数量及变化的因素 中国的人口数量,现存最早的一项全国性和分政区户口统计数为西汉元始二年(公元2年)的6000万,此前只留下零星的地区性数字。清光绪三十四年(1908年)实施了第一次全国人口普查,民国期间也做过多次人口调查,但直到1953年全国人口普查,中国才通过科学的普查,获得了除台湾、港澳地区以外的准确人口数字。 下面根据有限的原始资料和目前的研究水平,对中国人口历史的发展作一简单概述。 中国各个历史时期的人口数量 公元前221年秦始皇统一时,秦朝的人口估计有3000万或更多,但到西汉初大约只剩下1500万至1800万,至西汉末的公元2年增加到6000万。王莽时到东汉初,总人口下降到3500万。到东汉后期的永寿三年(157年)稍后,才重新突破6000万。 从184年黄巾起义爆发到220年三国鼎立形成这个期间,人口损失估计达60%,仅存约2300万。4世纪初的西晋约有3500万。此后南北分裂,北方进入十六国时代,人口多次出现大幅度下降,直到隋朝重新统一后的大业五年(609年),才恢复到6000万左右。 隋末的战乱,造成人口降幅超过50%,到唐初仅有2500万。至安史之乱前夕的755年,又增至约9000万,达到新高峰。唐后期和五代的战乱导致人口锐减,到960年宋朝初建时估计只有4000万,其境内仅3000万左右。 北宋时期人口持续增长,大观四年(1100年)境内人口超过1亿,辽(金)、西夏、大理等政权的人口合计也在1000万以上。两宋之际的战乱使人口大幅度下降,但此后南宋和金的人口都有增长,至13世纪初,宋、金、西夏、大理及其他少数民族人口合计已超过1.2亿。蒙古灭金和西夏造成空前浩劫,北方人口损失高达80%,仅剩1000余万。元统一时实际人口约7000万。到14世纪中期增加到8500万左右。 明初的人口不足6000万。但到17世纪初,全国人口已突破2亿。但明末的天灾人祸和清初的残酷战争,又使人口降幅达40%,清顺治十二年(1655年)估计已降至1.2亿。康熙三十九年(1700年)恢复至1.5亿,以后很快破2亿大关,到道光三十年(1850年),全国人口创造了4.3亿的新纪录。太平天国起义和清朝的镇压,导致南方人口稠密地区的巨大损失,人口下降超过1亿(最保守估计也有五六千万),以至到1912年尚未恢复到1850年的水平。1953年新中国人口普查结果为5.8亿(不含台湾、港澳)。 中国的人口数量在世界人口总数中一直占有很高的百分比。除了东汉末年处于人口低谷、所占比例可能略低于10%以外,其余历史阶段占世界人口比例基本都在20%以上,一般在30%左右。 中国历代人口变迁的特点 两千多年来中国的人口数量的衍变,具有以下一些明显特点。 1、增长缓慢。从公元2年的6000万增加到1850年的4.3亿,总数仅增长了7倍,年平均增长率仅约1‰。

历代人口统计一览表 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

中国历代人口统计一览表 战国末年: 公元前221年,估计全国总人口2000万。 西汉: 公元2年,汉平帝元始2年,全国有户1223万,总人口万。汉书-地理志下 东汉: 公元57年,汉光武帝建武中元2年,全国有户万,总人口2100万。续汉书-郡国志五 公元75年,汉明帝永平18年,全国有户万,总人口万。续汉书-郡国志五 公元88年,汉章帝章和2年,全国有户万,总人口万。续汉书-郡国志五 公元105年,汉和帝元兴元年,全国有户万,总人口万。续汉书-郡国志五 公元156年,汉桓帝永寿2年,全国有户万,总人口万。续汉书-郡国志五

三国: 魏:公元263年,魏元帝景元4年,全国有户万,总人口443。2881万。晋书-地理志 蜀:公元263年,蜀汉后主炎兴元年,全国有户28万,总人口94万。通典-食货七 吴:公元280年,吴主皓天纪4年,全国有户万,总人口200万。晋书-地理志 西晋: 公元280年,晋武帝太康元年,全国有户万,总人口万。晋书-地理志 南北朝: 刘宋:公元464年,宋武帝大明8年,全国有户万,总人口万。通典-食货七 北魏:公元525年,魏孝武帝正光年,全国有户500万,总人口3200万。通典-食货七 北齐:公元577年,北齐幼主承光元年,全国有户303万,总人口2000万。通典-食货七

南陈:公元589年,陈后主桢明3年,全国有户50万,总人口200万。通典-食货七 隋: 公元609年,隋炀帝大业5年,全国有户万,总人口万。通典-食货七 唐: 公元649年,唐太宗贞观22年,全国有户300万。通典-食货七。公元705年,唐中宗神龙元年,全国有户万,总人口3714万。资治通鉴-卷208 公元740年,唐玄宗开元28年,全国有户万,总人口万。新唐书-地理志 公元754年,唐玄宗天宝13年,全国有户万,总人口万。新唐书-地理志 公元755年,唐玄宗天宝14年,全国有户万,总人口万。通典-食货七 公元764年,唐代宗广德2年,全国有户万,总人口1690万。通典-食货七

各省各市都有 2010年第六次全国人口普查结果 来源: 国家统计局 中国总人口达13.397亿人 10年增加7390万 第六次全国人口普查主要数据公报(第1号)今日发布。此次人口普查登记的全国总人口为1339724852人。比2000年第五次人口普查相比,10年增加7390万人,增长5.84%,年平均增长0.57%,比1990年到2000年年均1.07%的长率下降了0.5个百分点。 第六次人口普查的标准时间是2010年11月1日零时。所谓人口普查的标准时间,就是规定一个时间点,无论普查员入户登记在哪一天进行,登记的人口及其各种特征都是反映那个时间点上的情况。根据上述规定,不管普查员在哪天进行入户登记,普查对象所申报的都应该是2010年11月1日零时的情况。通过这个标准时间,所有普查员普查登记完成后,经过汇总就可以得到2010年11月1日全国人口的总数和各种人口状况的数据。 以下是数据详情: 根据《全国人口普查条例》和《国务院关于开展第六次全国人口普查的通知》,我国以2010年11月1日零时为标准时点进行了第六次全国人口普查。在国务院和地方各级人民政府的统一领导下,在全体普查对象的支持配合下,通过广大普查工作人员的艰苦努力,目前已圆满完成人口普查任务。现将快速汇总的主要数据公布如下: 一、总人口

全国总人口为1370536875人。其中: 普查登记的大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口[3]共1339724852人。香港特别行政区人口为7097600人。 澳门特别行政区人口为552300人。 台湾地区人口为23162123人。 二、人口增长

大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,同第五次全国人口普查2000年11月1日零时的1265825048人相比,十年共增加73899804人,增长5.84%,年平均增长率为0.57%。 三、家庭户人口 大陆31个省、自治区、直辖市共有家庭户[7]401517330户,家庭户人口为1244608395人,平均每个家庭户的人口为3.10人,比2000年第五次全国人口普查的3.44人减少0.34人。 四、性别构成 大陆31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口中,男性人口为686852572人,占51.27%;女性人口为652872280人,占48.73%。总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)由2000年第五次全国人口普查的106.74下降为105.20。 五、年龄构成

(一)中国市镇设置的标准 国务院在1955年公布了第一个确定城镇的标准,采用居民点的人口下限数量和职业构成两个要素相结合的办法。规定常住人口2000人以上、居民50%以上为非农业人口的居民区即为城镇。工矿企业、铁路站、工商业中心、交通要口、中等以上学校、科学研究机关的所在地和职工住宅区等,常住人口虽然不足2000人,但在1000人以上,非农业人口超过75%的地区;以及具有疗养条件,每年来疗养或休息的人数超过当地常住人口50%的疗养区均可列为城镇型居民区。城镇和城镇型居民区以外的地区列为乡村。聚居人口10万以上的城镇可以设市,聚居人口不足10万的城镇,如果是重要工矿基地、省级地方国家机关所在地、规模较大的物资集散地或边远地区的重要城镇,确有必要时也可设市。市的近郊区无论它的农业人口所占比例大小,一律视为城镇区。县级或县级以上地方国家机关所在地以及聚居2000人以上的城镇可设置镇的建制,少数民族地区标准从宽。 为了应付大跃进期间城镇人口增长过快带来的困难,1963年底国务院对上述标准作了较大的修改:①设镇的下限标准提高到居住人口3 000人以上,非农业人口70%以上或聚居人口达2500~3 000人,非农业人口占85%以上;②缩小了市的郊区围,规定市镇人口中农业人口所占比重一般不应超过20%;③市区和郊区的非农业人口列入市的城镇人口,市区和郊区的农业人口不再作为城镇人口而列入乡村人口。 一次新的变动发生在1984年,这一年人民公社被撤销并恢复了乡作为县以下的乡村基层行政单位。同时规定在20000人以下的乡,假如乡政府所在地的居民点非农业人口和自理口粮常住人口①在2000人以上可以设镇。20000人以上的乡,假如乡政府所在地的非农业人口和自理口粮常住人口超过总人口的10%也可以设镇。简单地说,镇应该至少有2000以上的非农业人口和自理口粮常住人口聚居。实际上,现在有很多镇的非农业人口规模低于法定标准。 1986年设市标准也作了较大调整:①非农业人口6万以上,年国民生产总值2亿元以上,已成为该地经济中心的镇,可以设市。少数民族地区和边远地区的重要城镇、重要工矿科研基地、著名风景名胜区、交通枢纽和边境口岸,虽不足以上标准,如确有必要,也可以设市。 ②总人口50万以下的县,县人民政府驻地所在镇的非农业人口10万以上,常住人口中农业人口不超过40%,年国民生产总值3亿元以上,可以撤县设市。总人口50万以上的县,

中国大陆城市主城区人口排名榜 排名省内排名市区名称08市区常住人口(万) 08中心城区常住人口(万)其中外来人口分布地域面积统计排名依据地域组成1 上海市1750 1230万 340 1000KM 2(2007年上海常住人口1858万人,户籍人口1378.86万人,来沪流动人口约660万人 06中心建成区面积820平方公里)8区+闵行宝山浦东一部+真新新村街道 数据2:1750 1360万 370 1600KM 2(06中心建成区面积820平方公里)8区闵行+宝山浦东大部+真新新村街道 2 北京市 1600 1020 300 1160(2007年,北京市户籍人口达到1213.3万人,外来人口419.7万人城镇人口达1379.9万人 06建成区面积1182平方公里中心建成区面积770平方公里,原规划城区面积1042平方公里) 8区 3 粤1 广州市 1020 680 195 920(07 建成区面积780平方公里规划2010年广州的城市建成区面积将扩大到1000平方公里,并以新区建设为主,抽疏老城区的人口。届时广州的城镇人口将从2005年的601万人增加到1040万人 2010年全市总人口1290万,其中市辖10区1090万。在空间分布上,中心组团总人口715万,城镇人口662万;番禺组团总人口255万,城镇人口218万;花都总人口120万,城镇人口90万)中心5区+白云区街道+番禺2街道)+萝岗区街道(传统城区) 数据2:广州市 1020 860 300 1400 (07 建成区面积780平方公里)中心5区+白云区街道+番禺大部(沙湾以北)+萝岗区街道+佛山黄岐街道 4 天津市960 570 8 5 1150 (截至2007年,天津市城镇化率已达76.31% 2007年,城镇人口为850.89万人 0 6 中心建成区面积530平方公里中心城区是指外环绿化带围合的范围。中心城市由中心城区和滨海城区及多个组团组成规划2010中心城市实际居住人口660万人,其中非农业人口625万人中心城市建设用地控制在556平方公里)中心6区+近郊4区一部分(外环以内) 5 鄂1 武汉市960 570 120 1100(07非农业人口610万,武汉市市区人口660万07中心建成区面积580平方公里,中心城区服务人口 2020年为475万人,规划建成区面积为390平方公里,都市发展区服务人口2010年为795万人)中心6区+洪山大部+东西湖

中国历代人口统计一览表 战国末年: 公元前221年,估计全国总人口2000万。 西汉: 公元2年,汉平帝元始2年,全国有户1223万,总人口5959.4978万。汉书-地理志下 东汉: 公元57年,汉光武帝建武中元2年,全国有户427.9634万,总人口2100万。续汉书-郡国志五 公元75年,汉明帝永平18年,全国有户586.0573万,总人口3412.5021万。续汉书-郡国志五 公元88年,汉章帝章和2年,全国有户745.6784万,总人口4335.6367万。续汉书-郡国志五 公元105年,汉和帝元兴元年,全国有户923.7112万,总人口5325.6029万。续汉书-郡国志五 公元156年,汉桓帝永寿2年,全国有户1067.7960万,总人口5647.6856万。续汉书-郡国志五 三国: 魏:公元263年,魏元帝景元4年,全国有户66.3423万,总人口443。2881万。晋书-地理志 蜀:公元263年,蜀汉后主炎兴元年,全国有户28万,总人口94万。通典-食货七

吴:公元280年,吴主皓天纪4年,全国有户52.3万,总人口200万。晋书-地理志 西晋: 公元280年,晋武帝太康元年,全国有户245.984万,总人口1616.3863万。晋书-地理志 南北朝: 刘宋:公元464年,宋武帝大明8年,全国有户90.687万,总人口468.5501万。通典-食货七 北魏:公元525年,魏孝武帝正光年,全国有户500万,总人口3200万。通典-食货七 北齐:公元577年,北齐幼主承光元年,全国有户303万,总人口2000万。通典-食货七 南陈:公元589年,陈后主桢明3年,全国有户50万,总人口200万。通典-食货七 隋: 公元609年,隋炀帝大业5年,全国有户890.7536万,总人口4601.9956万。通典-食货七 唐: 公元649年,唐太宗贞观22年,全国有户300万。通典-食货七。公元705年,唐中宗神龙元年,全国有户615.6141万,总人口3714万。资治通鉴-卷208 公元740年,唐玄宗开元28年,全国有户841.2871万,总人口4814.3609

:xx 古代人口曾八落八从 2010年11月1日零时开始,新中国第六次人口普查正式拉开帷幕。人口普查是现代各国政府获取人口资料、掌握国情国力的一种最基本的调查方法。早在遥远的古代,中国就已经开始了人口普查。那么,中国最早的人口普查究竟从何时开始,在技术条件落后的过去,人们又是如何进行大范围的人口普查并会遇到哪些问题呢? 大禹 传说中最早的人口普查 人口数字具体到个位令人生疑 南京人口管理干部学院的徐铭东老师说,西晋皇甫谧在《帝王世纪》一书中曾讲到,从原始社会末期大禹治水以后,就有统计人口的数据,为。但专家认为,这个数据肯定不能作为准确数据,因为并没有文献流传下来,且这个数据具体到个位数,更难使人相信了。 徐铭东说,在中国古代,智慧的先民们就意识到人口普查的重要性,比如春秋时期的管仲就曾经提出实行四民分业定居及书社制(按社登记户口),强调城乡人口、军民人口的适当比例,认为“其野不足以养其民”,比例失调,则“国贫民饥”。而战国时期的韩非子也指出,如果人口与资源失衡会带来很严重的问题,他说,过去男人不耕田、女人不织布,还是有丰富的草木果实和野兽的皮衣可以穿,因为人少资源多,而如今一个人有5 个儿子不算多,但如果每个儿子又有5 个儿子,如此往复,人口越来越多,而资源还是那些,那分到的就变少。 正因如此,所以了解人口数量以实施相应措施显得相当重要。那么,中国有文献记载,最早实施的人口普查开始于何时呢? xx 有文字记载的最早的人口普查 为“避税”夸大官奴婢数量 《汉书·萧何传》中记载,在反秦战争时,刘邦的军队进入秦都咸阳,萧何

就先把秦朝丞相御史收藏的图书收缴上来了,所以刘邦知道此时的人口已由原3000 万降到1300 万左右。可见秦朝时期是做过户口统计的,但是后来这些户口资料全部散佚。所以现在我们知道的最早的人口调查数据是在西汉末年,平帝元始二年(公元2 年)的户口数,这是中国历史上遗留下来的第一个比较完整 的户口统计。 不过这些户口统计数据还是存在误差,主要是夸大了官奴婢的数量。徐铭东分析,这是当时的社会制度造成的,西汉时期,很多奴仆被编入官府的户籍,没有徭役,但要对官员加倍征收人头税。但是有一种是不收税的,就是官奴婢。元帝时朝廷各官府奴婢就有十余万,很多贵族官僚也是奴婢成群,他们将其他人员也算作官奴婢不上报。 东汉 最为细致的古代人口普查 人口普查与选美同时并进 西汉末年,战乱和天灾使人口从6000万降至2100万。这2100 万的数字是经过东汉对户口调查得来的。 东汉对户口调查,有一套严格的制度。东汉时的户口调查称为“案比”,即案验、比较。 常常在每年8 月举行,同时,宫廷还会派人来“算人”,就是朝廷派人挑选少女入宫,凡是良家少女“年十三以上,二十以下”,如果姿色端丽的就可以入宫选妃子。 东汉每年的户口调查规模也是非常之大,从县到乡,上至80 岁老人,下到6 岁以下孩童,都要一一进行调查。东汉户口调查的内容也很细,连身高、相貌都要调查,这些从现在一些考古实物中也可得到证明,在一片汉代的《居延新简》上就写有: “戍卒南阳武当县龙里张贺年卅长七尺二寸黑色”。这里面包括的信息有郡、县、里、姓名、年龄、身高、肤色。 这个叫张贺的人出生在南阳郡武当县龙里,30 岁,身高七尺二寸,肤色

1949 13,913,927 1950 14,711,260 1951 14,413,123 1952 17,236,621 1953 16,745,695 1954 18,513,434 1955 18,612,172 1956 17,364,027 1957 18,998,424 1958 17,135,981 1959 13,059,787 1960 14,684,726 1961 11,414,017 1962 20,923,112 1963 27,866,189 1964 24,144,848 1965 24,799,129 1966 24,828,470 1967 21,736,582 1968 27,718,516 1969 25,018,386 1970 28,012,344 1971 25,160,381 1972 24,800,391 1973 23,630,435 1974 22,874,423 1975 21,136,635 1976 20,491,797 1977 17,931,155 1978 18,831,591 1979 18,924,822 1980 18,393,809 1981 19,122,938 1982 23,100,427 1983 20,065,048 1984 20,313,426 1985 20,429,326 1986 23,190,076 1987 25,282,644 1988 24,576,191 1989 25,137,678

1990 26,210,044

1991 20,082,026 1992 一 18,752,106 1993 17,914,756 1994 16,470,140 1995 16,933,559 1996 15,224,282 1997 14,454,335 1998 14,010,711 1999 11,495,247 2000 13,793,799 2001 17,020,000 2002 16,470,000 2003 15,990,000 2004 15,930,000 2005 16,170,000 2006 15,840,000 2007 15,940,000 2008 16,080,000 2009 16,150,000 2010 15,740,000 2011 16,040,000 2012 16,350,000 2013 16,400,000 2014 16,870,000 2015 16,550,000 2016 17,860,000

中国姓氏人口排名表,看看你的姓排第几 中国最新百家姓氏人口数目排名1中国最新姓氏人口数目的排名,由国务院人口普查办公室统计,列出了前100名。李姓:约占全国汉族人口的7.94%。就地区而言,李姓在北方诸省中所占比例较高,一般在8%以上,而在南方诸省中所占比例一般不足8%,尤其在东南沿海诸省中,比例仅在4%左右。002、王姓:约占汉族人口的7.41%,人口众多。003、张姓:约占全国汉族人口总数的7.07%。尤以山东、河南、河北、四川四省为最多。004、刘姓:约占全国汉族人口5.38%。北方地区的河北、内蒙古、辽宁、京津地区中刘姓比率较高,约占该地区汉族人口的8%以上。005、陈姓:约占全国汉族人口4.53%,南方地区多陈姓。在台湾、广东二省,陈姓约占本省人口10%以上,为省内第一大姓。006、杨姓:约占全国汉族人口的3.08%,在全国分布极广,尤以长江流域的省份多杨姓。007、赵姓:约占全国汉族人口总数的2.29%。008、黄姓:人口约占全国人口的2.23%。黄姓在要集中于工江以南地区,广东省的黄姓人口最多,约占全国汉族黄姓人口的19%。四川、湖南、广西、江西等省黄姓人口也比较多,以上五省的黄姓人口约占全国汉族黄姓人口的56%。009、周姓:约占全国汉族人口2.12%。在长江流域的省、市中,周姓所占比例相对其他地区要高。010、吴姓:约占全国汉族人口总数的2.05%。江南各省吴姓均占省人口总数的2%以上,尤以福建为高,约占该省人口5%,是一个比较典型的江南大姓。011、徐姓:约占全国汉族人口总数的1.73%。尤以河南、山东、浙江最多!012、孙姓:约占全国汉族人口的1.52%,为中国人口最多的超过1%的十九个姓之一。尤以福建、广东、湖南最多!013、胡姓:约占全国汉族人口1.31%,为中国人口超过1%的十九个大姓之一。四川、湖北、江西、安徽、浙江、山东、湖南多此姓,上述八省胡姓约占全国汉族胡姓人口65%。其中四川省约占全国汉族胡姓13%。014、朱姓:约占全国汉族人口的1.26%,为中国人口最多的超过1%的十九个姓之一。尤以安徽、江苏、山东最多。015、高姓:约占全国汉族人口的1.21%,为中国人口最多的超过1%的十九个姓之一。尤以江苏、福建、广东、江西、云南等地为多。016、林姓:约占全国汉族人口1.18%,为中国人口最多的超过1%的十九个姓之一。尤以福建、广东、台湾三省多此姓,三省林姓约占全国汉族林姓人口60%。017、何姓:约占全国汉族人口1.17%,为中国人口最多的超过1%的十九个姓之一。以四川、广东、湖南三省多此姓。018、郭姓:约占全国汉族人口1.15%,为中国人口最多的超过1%的十九个姓氏之一,。万以河南、河北、山东、湖北、四川等省多此姓。019、马姓:

人口统计图专题 一、人口坐标图 1.直角坐标系图 右图是有代表性的四种人口出生率和死亡率示意图。读 图,回答 1— 4 题。 1.人口自然增长率最高的是( ) A. ① B.② C. ③ D.④ 2.人口增长模式属于“现代型”的是 ( )A. ① B.② C. ③ D.④ 3.按照人类社会历史发展中先后出现的人口增长模式类 型排序正确的是( ) A. ①②③④ B. ④③②① C. ④①②③ D.③②①④ 4.图中①与②相比死亡率较高的原因是( ) A. 战争 B. 疾病 C. 生活水平差 D. 老年人口多(2009 全国卷Ⅰ ) 甲市2008 年户籍人口出生9.67 万人,出生率为0.699%;死亡 10.7 万人,死亡率为0.773%。甲市户籍人口这种自然增长态势已持续14 年。下图显示四个地区的人口出生率和死亡率。据 此完成1~2 题。 1.甲市可能是 ( ) A.西宁 B .延安 C .上海D.广州 2.①②③④四个地区中,人口再生产与甲市处于同一类型的地区是( )A.① B .② C .③ D .④ 【技巧归纳总结】一般来说,人口的出生率、死亡率和自然增长率是随着社会的发展而不断发生变化的。但在某一特定阶段,总会有一些国家或地区表现为“高”或“低”。现阶段,判断“高”或“低”的参考 数值如下: 2.三维坐标系图 阅读下面两幅人口统计图,回答1~2 题。 1.对图甲中A、 B、C 三国的分析正确的是() A. A 国人口自然增长率约为30% B. B 国人口死亡率高于 C 国主要是因为其医疗水平比C国低 C.与 B 国人口自然增长率类似的国家主要分布于非洲 D.与我国人口自然增长率(2007 年为 5 .1 ‰) 相似的是 C 国 2.分析图乙中A、 B 两国人口年龄构成图可以看出()

2010年度全国各省市人口与GDP统计分析表 地区2010年11月1日常 住人口数 2010年度GDP GDP总量 (亿元) 人均GDP 人均 GDP 排名 全国合计1339724852397983.0029706.32元 上海市2301914816872.4273297.331天津市129382249108.8370402.482北京市1961236813777.9070251.08 3江苏省7865990340903.3052000.194浙江省5442689127227.0050024.905内蒙古自治区2470632111655.0047174.166广东省10430313245472.8343596.807辽宁省4374632318278.3041782.488山东省9579306539416.2041147.249福建省3689421614357.1238914.2810吉林省274622978577.0631232.1311河北省7185420220197.1028108.4512湖北省5723774015806.0927614.80 13重庆市288461707894.2427366.6814陕西省3732737810021.5326847.6715黑龙江省3831222410235.0026714.71 16宁夏回族自治区63013501643.4126080.28 17山西省357121119088.1025338.2318新疆维吾尔自治 区 218133345418.8124841.73 19河南省9402356722942.6824400.99 20湖南省6568372215902.1224210.1421青海省56267221350.4324000.30 22海南省86715182052.1223665.06 23江西省445674759435.0021170.15 24四川省8041820016898.6021013.40 25

历代人口统计一览表精 选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

中国历代人口统计一览表 战国末年: 公元前221年,估计全国总人口2000万。 西汉: 公元2年,汉平帝元始2年,全国有户1223万,总人口万。汉书-地理志下 东汉: 公元57年,汉光武帝建武中元2年,全国有户万,总人口2100万。续汉书-郡国志五 公元75年,汉明帝永平18年,全国有户万,总人口万。续汉书-郡国志五 公元88年,汉章帝章和2年,全国有户万,总人口万。续汉书-郡国志五 公元105年,汉和帝元兴元年,全国有户万,总人口万。续汉书-郡国志五 公元156年,汉桓帝永寿2年,全国有户万,总人口万。续汉书-郡国志五

三国: 魏:公元263年,魏元帝景元4年,全国有户万,总人口443。2881万。晋书-地理志 蜀:公元263年,蜀汉后主炎兴元年,全国有户28万,总人口94万。通典-食货七 吴:公元280年,吴主皓天纪4年,全国有户万,总人口200万。晋书-地理志 西晋: 公元280年,晋武帝太康元年,全国有户万,总人口万。晋书-地理志南北朝: 刘宋:公元464年,宋武帝大明8年,全国有户万,总人口万。通典-食货七 北魏:公元525年,魏孝武帝正光年,全国有户500万,总人口3200万。通典-食货七 北齐:公元577年,北齐幼主承光元年,全国有户303万,总人口2000万。通典-食货七 南陈:公元589年,陈后主桢明3年,全国有户50万,总人口200万。通典-食货七

隋: 公元609年,隋炀帝大业5年,全国有户万,总人口万。通典-食货七唐: 公元649年,唐太宗贞观22年,全国有户300万。 通典-食货七。 公元705年,唐中宗神龙元年,全国有户万,总人口3714万。资治通鉴-卷208 公元740年,唐玄宗开元28年,全国有户万,总人口万。新唐书-地理志 公元754年,唐玄宗天宝13年,全国有户万,总人口万。新唐书-地理志 公元755年,唐玄宗天宝14年,全国有户万,总人口万。通典-食货七 公元764年,唐代宗广德2年,全国有户万,总人口1690万。通典-食货七 公元820年,唐宪宗元和15年,全国有户万,总人口1576万。旧唐书-穆宗纪

全国各地区40岁以上分年龄人口比重 以下数据基于国家统计局发布的第六次全国人口普查统计数据整理而得,具体数据见第二部分(长表数据资料),第一卷(概要部分的1-3、1-3a、1-3b、1-3c各地区分年龄、性别的人口(网址https://www.doczj.com/doc/e42562875.html,/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexch.htm)。其中城市人口数据为分年龄、性别城市人口数据与镇人口数据之和。包括以下数据表单: 表1-1 全国各地区40岁以上分年龄的人口比重(5岁年龄别) 表1-2 全国各地区40岁以上分年龄的人口比重(10岁年龄别) 表2-1 全国各地区40岁以上分年龄的人口比重(5岁年龄别,城市) 表2-2 全国各地区40岁以上分年龄的人口比重(10岁年龄别,城市) 表3-1 全国各地区40岁以上分年龄的人口比重(5岁年龄别,农村) 表3-2 全国各地区40岁以上分年龄的人口比重(10岁年龄别,农村) 表1-1 全国各地区40岁以上分年龄的人口比重(5岁年龄别) 地区40-44岁 所占比例 45-49岁 所占比例 50-54岁 所占比例 55-59岁 所占比例 60-64岁 所占比例 65-69岁 所占比例 70-74岁 所占比例 75-79岁 所占比例 80岁以上 所占比例 合计 全国21.96% 18.59% 13.86% 14.32% 10.33% 7.24% 5.80% 4.20% 3.70% 100.00% 北京19.96% 19.63% 16.24% 14.52% 9.05% 6.22% 6.07% 4.66% 3.64% 100.00% 天津18.52% 19.02% 17.32% 15.93% 10.10% 6.43% 5.13% 4.02% 3.54% 100.00% 河北20.41% 18.27% 15.52% 15.56% 11.08% 6.76% 5.34% 3.87% 3.19% 100.00% 文案大全

中国历年出生人口统计 1949 13,913,927 1950 14,711,260 1951 14,413,123 1952 17,236,621 1953 16,745,695 1954 18,513,434 1955 18,612,172 1956 17,364,027 1957 18,998,424 1958 17,135,981 1959 13,059,787 1960 14,684,726 1961 11,414,017 1962 20,923,112 1963 27,866,189 1964 24,144,848 1965 24,799,129 1966 24,828,470 1967 21,736,582 1968 27,718,516 1969 25,018,386 1970 28,012,344 1971 25,160,381 1972 24,800,391 1973 23,630,435 1974 22,874,423 1975 21,136,635 1976 20,491,797 1977 17,931,155 1978 18,831,591 1979 18,924,822 1980 18,393,809 1981 19,122,938 1982 23,100,427 1983 20,065,048 1984 20,313,426 1985 20,429,326 1986 23,190,076 1987 25,282,644 1988 24,576,191 1989 25,137,678 1990 26,210,044

1991 20,082,026 1992 18,752,106 1993 17,914,756 1994 16,470,140 1995 16,933,559 1996 15,224,282 1997 14,454,335 1998 14,010,711 1999 11,495,247 2000 13,793,799 2001 17,020,000 2002 16,470,000 2003 15,990,000 2004 15,930,000 2005 16,170,000 2006 15,840,000 2007 15,940,000 2008 16,080,000 2009 16,150,000 2010 15,740,000 2011 16,040,000 2012 16,350,000 2013 16,400,000 2014 16,870,000 2015 16,550,000 2016 17,860,000

中华民国: 公元1913年,民国2年,全国总人口43200万。民国二年世界年鉴 公元1928年,民国17年,全国总人口47478万。民国十七年户口调查统计报告 公元1947年,民国36年,全国总人口46100万。中华民国统计年鉴中华人民国和国:公元1954年,全国总人口60266万。 公元1969年,全国总人口80671万。 公元1981年,全国总人口100072万。 公元1995年,全国总人口120000万。公元2000年,全国总人口130000万。 中国历代人口: 公元纪年 人口数(万人) 公元前5000 出现原始农业 493 公元前340 战国初期 3000 公元前221 秦朝初期 2000 公元前202 西汉初期 1300 西汉平帝元始二年 6300 157东汉桓帝永寿三年7200 265 三国末期2500 300晋惠帝永康元年3379 368~407 十六国东晋中后期3128 520 南北朝中期5240 581 南北朝末期4430 609 隋炀帝大业五年5542 624 唐高祖武德元年2274 755 唐玄宗天宝十四年 8775 860 唐懿宗咸通元年6700 960 五代十国末期3979 1110 宋徽宗大观四年 11946 1207~1223 南宋宁嘉宗十六年 12540 1351 元惠宗至正十一年 9730 1566 明世宗嘉靖四十五年 16480 1661 清世祖顺治十八年8490 1691 清圣祖康熙三十年11023 1751 清高宗乾隆十六年20560 1805清仁宗嘉庆十年33218 1851 清文宗咸丰元年43216 1874 清穆宗同治十三年35890 1912 中华民国元年44294 1949 民国三十八年54545 1950 55196 1951 56300

最新中国姓氏人口排名表 截止到2011年11月 中国最新百家姓氏人口数目排名 1中国最新姓氏人口数目的排名,由国务院人口普查办公室统计,列出了前100名。 001、李姓:约占全国汉族人口的7.94%。就地区而言,李姓在北方诸省中所占比例较高,一般在8%以上,而在南方诸省中所占比例一般不足8%,尤其在东南沿海诸省中,比例仅在4%左右。 002、王姓:约占汉族人口的7.41%,人口众多。 003、张姓:约占全国汉族人口总数的7.07%。尤以山东、河南、河北、四川四省为最多。004、刘姓:约占全国汉族人口5.38%。北方地区的河北、内蒙古、辽宁、京津地区中刘姓比率较高,约占该地区汉族人口的8%以上。 005、陈姓:约占全国汉族人口4.53%,南方地区多陈姓。在台湾、广东二省,陈姓约占本省人口10%以上,为省内第一大姓。 006、杨姓:约占全国汉族人口的3.08%,在全国分布极广,尤以长江流域的省份多杨姓。007、赵姓:约占全国汉族人口总数的2.29%。 008、黄姓:人口约占全国人口的2.23%。黄姓在要集中于工江以南地区,广东省的黄姓人口最多,约占全国汉族黄姓人口的19%。四川、湖南、广西、江西等省黄姓人口也比较多,以上五省的黄姓人口约占全国汉族黄姓人口的56%。 009、周姓:约占全国汉族人口2.12%。在长江流域的省、市中,周姓所占比例相对其他地区要高。 010、吴姓:约占全国汉族人口总数的2.05%。江南各省吴姓均占省人口总数的2%以上,尤以福建为高,约占该省人口5%,是一个比较典型的江南大姓。 011、徐姓:约占全国汉族人口总数的1.73%。尤以河南、山东、浙江最多! 012、孙姓:约占全国汉族人口的1.52%,为中国人口最多的超过1%的十九个姓之一。尤以福建、广东、湖南最多! 013、胡姓:约占全国汉族人口1.31%,为中国人口超过1%的十九个大姓之一。四川、湖北、江西、安徽、浙江、山东、湖南多此姓,八省胡姓约占全国汉族胡姓人口65%。其中四川省

历代人口统计一览表 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020

中国历代人口统计一览表 战国末年: 公元前221年,估计全国总人口2000万。 西汉: 公元2年,汉平帝元始2年,全国有户1223万,总人口万。汉书-地理志下 东汉: 公元57年,汉光武帝建武中元2年,全国有户万,总人口2100万。续汉书-郡国志五 公元75年,汉明帝永平18年,全国有户万,总人口万。续汉书-郡国志五 公元88年,汉章帝章和2年,全国有户万,总人口万。续汉书-郡国志五 公元105年,汉和帝元兴元年,全国有户万,总人口万。续汉书-郡国志五 公元156年,汉桓帝永寿2年,全国有户万,总人口万。续汉书-郡国志五

三国: 魏:公元263年,魏元帝景元4年,全国有户万,总人口443。2881万。晋书-地理志 蜀:公元263年,蜀汉后主炎兴元年,全国有户28万,总人口94万。通典-食货七 吴:公元280年,吴主皓天纪4年,全国有户万,总人口200万。晋书-地理志 西晋: 公元280年,晋武帝太康元年,全国有户万,总人口万。晋书-地理志南北朝: 刘宋:公元464年,宋武帝大明8年,全国有户万,总人口万。通典-食货七 北魏:公元525年,魏孝武帝正光年,全国有户500万,总人口3200万。通典-食货七 北齐:公元577年,北齐幼主承光元年,全国有户303万,总人口2000万。通典-食货七 南陈:公元589年,陈后主桢明3年,全国有户50万,总人口200万。通典-食货七

隋: 公元609年,隋炀帝大业5年,全国有户万,总人口万。通典-食货七唐: 公元649年,唐太宗贞观22年,全国有户300万。 通典-食货七。 公元705年,唐中宗神龙元年,全国有户万,总人口3714万。资治通鉴-卷208 公元740年,唐玄宗开元28年,全国有户万,总人口万。新唐书-地理志 公元754年,唐玄宗天宝13年,全国有户万,总人口万。新唐书-地理志 公元755年,唐玄宗天宝14年,全国有户万,总人口万。通典-食货七 公元764年,唐代宗广德2年,全国有户万,总人口1690万。通典-食货七 公元820年,唐宪宗元和15年,全国有户万,总人口1576万。旧唐书-穆宗纪