《东观汉记》简介

- 格式:pdf

- 大小:188.25 KB

- 文档页数:4

范晔简介范晔(398—445),字蔚宗,南朝宋时顺阳(今河南淅川)人,南北朝时期著名史学家。

其祖父范宁是豫章太守,其父范泰为车骑将军。

范晔早年曾任彭城王刘义康的参军,后官至尚书吏部郎,宋文帝元嘉元年(424年)因事触怒刘义康,左迁为宣城郡(郡治在今安徽宣城)太守。

后来他又几次升迁,官至左卫将军、太子詹事。

元嘉二十二年(445年),因有人告发他密谋拥立刘义康,于是以谋反的罪名被处以死刑。

范晔一生对社会的最大贡献是撰写了被后人称之为“前四史”之一的《后汉书》,凡十纪、十志、八十列传,合为百篇。

范晔以东汉班固、卢植的《东观汉记》、吴谢承的《后汉书》、晋薛莹的《后汉纪》以及司马彪的《续汉书》等十八家二十余种书籍为蓝本,对其他各家撰著博采众长,斟酌取舍,并自定体例,订伪考异,删繁补略,写成《后汉书》。

《后汉书》采用了《史记》《汉书》的纪传体例,叙事简明而周详,记事有重点而不遗漏。

其叙事的特点是以类相从(分类而叙)而不按年代的先后。

有些篇目的内容颇有增益,如《东夷列传》就较详细地记述了当时朝鲜半岛诸国和日本(当时称倭国)的情况,又《南蛮传》也为前所未载。

《后汉书》又新立了一些类传,如《党锢》《文苑》《逸民》《列女》等,便于因人见事,可以反映出一些特殊的历史现象和问题,使史书更富有时代特色。

范晔的文学主张是:“常谓情志所托,故当以意为主,以文传意。

以意为主,则其旨必见;以文传意,则其词不流。

然后抽其芬芳,振其金石耳。

”(《狱中与诸侄书》)由于《后汉书》实践了他的文学主张,继承了《史记》的传统,记史文约事详,富有文学色彩,论述精当,具有独到的史家见解,成书之后逐渐取代了前人的著作。

1 / 1。

《投笔从戎》文言文原文注释翻译《投笔从戎》文言文原文注释翻译上学的时候,许多人都接触过很多经典的文言文吧?文言文的特色是言文分离、行文简练。

那么问题来了,你还记得曾经背过的文言文吗?下面是小编整理的《投笔从戎》文言文原文注释翻译,希望对大家有所帮助。

作品原文班超字仲升,扶风平陵人,徐令彪之少子也。

为人有大志,不修细节。

然内孝谨,居家常执勤苦,不耻劳辱。

有口辩,而涉猎书传。

永平五年。

兄固被召诣校书郎,超与母随至洛阳。

班超家贫,常为官佣书以供养。

久劳苦。

尝辍业投笔叹曰:“大丈夫无它志略,犹当效傅介子、张骞立功异域,以取封侯,安能久事笔砚间乎?”左右皆笑之。

超曰:“小子安知壮士志哉!”后超出使西域,竟立功封侯。

其后行诣相者,曰:“祭酒,布衣诸生耳,而当封侯万里之外。

”超问其状,相者指曰:“生燕颔虎颈,飞而食肉,此万里侯相也。

”久之,显宗问固:“卿弟安在?”固对:“为官写书,受直以养老母。

”帝乃除超为兰台令史。

后坐事免官。

十六年,遣与从事郭恂俱使西域。

超,到鄯善,鄯善王广奉超礼敬甚奋,后忽更疏懈。

超谓其官属曰:“宁觉广礼意薄乎?此必有北虏使来,狐疑未知所从故也。

明者睹未萌,况已著邪?“乃召侍胡诈之曰:“匈奴使来数日,今安在乎?“侍胡惶恐,具服其状。

超曰:“不入虎穴,不得虎子。

当今之计,独有因夜以火攻虏使,彼不知我多少,必大震怖,可殄尽也。

灭此虏,则鄯善破胆,功成事立矣。

“众曰:“善。

“初夜,遂将吏士往奔虏营。

会天大风,超令十人持鼓藏虏舍后,约曰:“见火然,皆当鸣鼓大呼。

“余人悉持兵弩夹门而伏。

超乃顺风纵火,前后鼓噪。

虏众惊乱,超手格杀三人,吏兵斩其使及从士三十余级,余众百许人悉烧死。

超于是召鄯善王广,以虏使首示之,一国震怖。

作品注释1、戎:军队。

2、扶风:汉朝郡名。

3、平陵:汉朝县名。

4、徐令:徐县县令。

徐县,汉时属临淮郡,今江苏泗洪县一带。

5、彪:;指班彪。

6、修:讲究,重视。

7、内:内心。

8、孝谨:孝敬父母,办事谨慎。

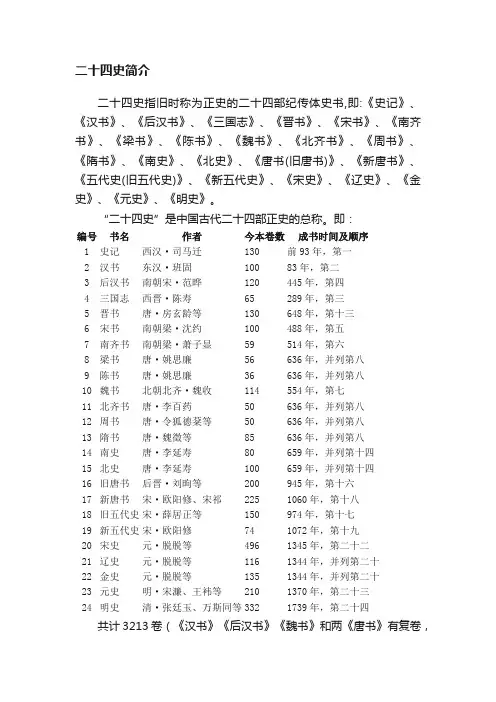

二十四史简介二十四史指旧时称为正史的二十四部纪传体史书,即:《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》、《晋书》、《宋书》、《南齐书》、《梁书》、《陈书》、《魏书》、《北齐书》、《周书》、《隋书》、《南史》、《北史》、《唐书(旧唐书)》、《新唐书》、《五代史(旧五代史)》、《新五代史》、《宋史》、《辽史》、《金史》、《元史》、《明史》。

“二十四史”是中国古代二十四部正史的总称。

即:编号书名作者今本卷数成书时间及顺序1 史记西汉·司马迁130 前93年,第一2 汉书东汉·班固100 83年,第二3 后汉书南朝宋·范晔120 445年,第四4 三国志西晋·陈寿65 289年,第三5 晋书唐·房玄龄等130 648年,第十三6 宋书南朝梁·沈约100 488年,第五7 南齐书南朝梁·萧子显59 514年,第六8 梁书唐·姚思廉56 636年,并列第八9 陈书唐·姚思廉36 636年,并列第八10 魏书北朝北齐·魏收114 554年,第七11 北齐书唐·李百药50 636年,并列第八12 周书唐·令狐德棻等50 636年,并列第八13 隋书唐·魏徵等85 636年,并列第八14 南史唐·李延寿80 659年,并列第十四15 北史唐·李延寿100 659年,并列第十四16 旧唐书后晋·刘昫等200 945年,第十六17 新唐书宋·欧阳修、宋祁225 1060年,第十八18 旧五代史宋·薛居正等150 974年,第十七19 新五代史宋·欧阳修74 1072年,第十九20 宋史元·脱脱等496 1345年,第二十二21 辽史元·脱脱等116 1344年,并列第二十22 金史元·脱脱等135 1344年,并列第二十23 元史明·宋濂、王袆等210 1370年,第二十三24 明史清·张廷玉、万斯同等332 1739年,第二十四共计3213卷(《汉书》《后汉书》《魏书》和两《唐书》有复卷,实际为3300卷),约4700万字(以中华书局点校本统计)。

再现东汉历史——《后汉书》《后汉书》是一部由我国南朝宋时期的历史学家范晔编撰的记载东汉历史的纪传体史书。

与《史记》《汉书》《三国志》合称“前四史”。

书中分十纪、八十列传和八志(取自司马彪《续汉书》),全书主要记述了上起东汉的汉光武帝建武元年(25年),下至汉献帝建安二十五年(220年),共195年的史事。

范晔的祖父范宁曾任晋豫章太守,著《谷梁集解》一书。

《十三经注疏》中的《谷梁传注疏》就是以《谷梁集解》为基础写成的。

他的父亲范泰官拜金紫光禄大夫,加散骑常侍,是宋武帝刘裕的得力助手。

他博览群书、潜心著述,作《古今善言》二十四篇。

所以范晔有很深的家学渊源,一直以名门之后自居,生性孤傲,不拘小节,仕宦不甘居人后,著述也不甘居人后。

以此成名,也以此丧身。

元嘉九年(432年),范晔在为彭城太妃治丧期间,行为失检得罪了司徒刘义康,被贬为宣城太守,范晔郁郁不得志,就借助修史来寄托他的志向,开始写作《后汉书》。

范晔以《东观汉记》为基本史料依据,以华峤书为主要蓝本,吸取其他各家书的长处,删繁补缺,整齐故事,超越众家,后来居上。

所以到了唐代,范晔《后汉书》取代《东观汉记》,盛行于世。

而诸家《后汉书》,除袁宏《后汉纪》外,都相继散亡。

于是范晔《后汉书》成为现在研究东汉历史的最基本的依据。

元嘉二十二年(445年),当他完成了本纪、列传的写作,同时又和谢俨共同完成《礼乐志》《舆服志》《五行志》《天文志》《州郡志》等五志的时候,有人告发他参与了刘义康的篡位阴谋,因此下狱而死。

谢俨怕受牵连,毁掉了手中的志稿,使《后汉书》只有纪传部分流传了下来。

《后汉书》全书主要记述了上起东汉的汉光武帝建武元年(25年),下至汉献帝建安二十五年(220年),共195年的史事。

《后汉书》纪十卷和列传八十卷的作者是范晔,章怀太子李贤注,此书综合当时流传的七部后汉史料,并参考袁宏所著的《后汉纪》,简明周详,叙事生动,故取代以前各家的后汉史。

北宋时,有人把晋朝司马彪《续汉书》志三十卷,刘昭注,与之合刊,成今天《后汉书》。

朱祐简介东汉宗室名将云台二十八将之朱祐生平>朱祐(?-48年),字仲先,汉族,南阳郡宛人。

原名朱祜,在汉代史书《东观汉记》之中,为汉安帝(刘祜)避讳把他的名字写作朱福,范晔写《后汉书》时已经不用避讳,却写作朱祐。

朱祐自幼与刘秀相识,关系极好,自刘秀起兵就一直跟随左右,虽曾被俘没有影响刘秀对他的信任,历任护军、偏将军、建义大将军,先后封为安阳侯、堵阳侯、鬲侯。

朱佑少年孤苦,他的外祖父是南阳刘氏宗亲,他在外祖家中长大,经常往来于舂陵间,与刘秀自小便相识。

朱佑曾和刘秀兄弟一起到长安求学,在光武起兵前,就和刘氏兄弟建立了深厚的感情。

也有些小说中说刘秀和朱佑是亲表兄弟关系。

总之光武与朱佑算是情同手足。

刘秀和其兄刘縯都很喜欢朱祐。

朱佑参加了刘氏兄弟的舂陵起兵,更始称帝时刘縯被拜为大司徒,便以朱祐为护军。

刘縯在宛城遇害时,朱佑只身一个人跑到父城去找刘秀报信,此后便一直留在刘秀身边。

刘秀被拜为大司马,落难河北时,朱祐又被任命为护军,相当于刘秀的贴身护卫,与刘秀一起共患难共讨贼。

建武二年,更封堵阳侯,冬天进攻邓丰,兵败被俘,后明年城破,邓丰投降,被释放。

官复原职,刘秀厚加慰赐,命他攻打新野和随地,皆获胜。

朱祐率征虏将军祭遵在东阳大战延岑和张成,大胜,斩了张成,收得印绶九十七。

进攻黄邮,黄邮投降,刘秀赏赐朱祐黄金三十斤。

建武四年,朱祐率领破奸将军侯进、辅威将军耿植代征南大将军岑彭围困秦丰于黎丘,在蔡阳战胜秦丰将领张康并杀了张康。

光武帝亲自来到黎丘,欲招降秦丰不果反受辱骂,回京临行时授予朱佑作战方略,并令朱祐继续围攻黎丘。

建武五年六月,朱祐急攻黎丘,秦丰不得已出降,朱佑违背光武帝敕令未杀他。

大司马吴汉揭发朱祐废诏受降,有违将帅之任。

但光武帝并未加罚于他。

朱祐后和骑都尉臧宫会和,破延岑余党阴、酂、筑阳三县贼,悉数胜利。

建武九年,朱祐屯南行唐拒匈奴。

建武十三年,光武帝增加他的封邑,受封鬲侯,食邑七千三百户。

建武十五年,朱佑主动上交大将军印绶,并留在京师。

《宣州谢朓楼饯别校书叔云》原文、注释及翻译(含赏析)作品原文宣州谢朓楼饯别校书叔云⑴弃我去者,昨日之日不可留;乱我心者,今日之日多烦忧。

长风万里送秋雁⑵,对此可以酣高楼⑶。

蓬莱文章建安骨⑷,中间小谢又清发⑸.俱怀逸兴壮思飞⑹,欲上青天览明月⑺。

抽刀断水水更流,举杯销愁愁更愁⑻。

人生在世不称意⑼,明朝散发弄扁舟⑽。

[1]词句注释⑴此诗《文苑英华》题作《陪侍御叔华登楼歌》,则所别者为李云(官秘书省校书郎),李华(文学家).李白另有五言诗《饯校书叔云》,作于某春季,且无登楼事,与此诗无涉。

宣州:今安徽宣城一带。

谢朓(tiǎo)楼:又名北楼、谢公楼,在陵阳山上,谢朓任宣城太守时所建,并改名为叠嶂楼。

饯别:以酒食送行。

校(jiào)书:官名,即秘书省校书郎,掌管朝廷的图书整理工作。

叔云:李白的叔叔李云。

⑵长风:远风,大风。

⑶此:指上句的长风秋雁的景色。

酣(hān)高楼:畅饮于高楼.⑷蓬莱:此指东汉时藏书之东观。

《后汉书》卷二三《窦融列传》附窦章传:“是时学者称东观为老氏藏室,道家蓬莱山".李贤注:“言东观经籍多也。

蓬莱,海中神山,为仙府,幽经秘籍并皆在也。

"蓬莱文章:借指李云的文章。

建安骨:汉末建安(汉献帝年号,196—220)年间,“三曹”和“七子”等作家所作之诗风骨遒上,后人称之为“建安风骨"。

⑸小谢:指谢朓,字玄晖,南朝齐诗人。

后人将他和谢灵运并称为大谢、小谢。

这里用以自喻。

清发(fā):指清新秀发的诗风。

发:秀发,诗文俊逸.⑹俱怀:两人都怀有。

逸兴(xìng):飘逸豪放的兴致,多指山水游兴,超远的意兴。

王勃《滕王阁序》:“遥襟甫畅,逸兴遄飞"。

李白《送贺宾客归越》:“镜湖流水漾清波,狂客归舟逸兴多。

”壮思飞:卢思道《卢记室诔》:“丽词泉涌,壮思云飞。

”壮思:雄心壮志,豪壮的意思。

⑺览:通“揽”,摘取。

览明月:《唐诗鉴赏辞典》(上海辞书出版社1983年版)作“揽明月”。

《文选》李善注引《后汉书》《东观汉记》《晋书》考《文选》是我国现存的编撰最早的一部文学总集,唐代李善作的注是现存最有价值的注释,而其最重要的注释方法就是征引式注释法,他对要注释的语词文句,有出处的注明其出处,有典故的引证其史事。

对他引文研究也就成为近年来一个重要的话题。

据统计,李善注所引正史类书目共60部,其中所引《后汉书》、《东观汉记》和《晋书》的条目较多。

李善注引《后汉书》且入正史类的有四家,分别为范晔、谢承、华峤、袁山松,其中引用范晔《后汉书》最多,他也是四家中唯一一部流传至今的完整的《后汉书》,其他三家皆已亡佚,但有辑佚本,即周天游的《八家后汉书辑注》是辑佚《后汉书》的集大成者。

东汉刘珍等《东观汉记》,原名《汉记》,是以纪传体撰写的一部记载东汉历史的鸿篇巨著,开创了后世官修国史之例,已亡佚,但今人吴树平在前人的辑佚成果的基础上继续研究,完成《东观汉记校注》书。

李善注引《晋书》,入正史类的有臧荣绪、王隐、虞预、朱凤四家,其中所引臧荣绪和王隐《晋书》居多,此四家均已亡佚,但有汤球所辑的《九家旧晋书辑本》。

本文对《文选》李善注引《后汉书》、《东观汉记》、《晋书》进行了考证,全文分四个部分:第一部分为研究现状,主要包括《文选》及《文选注》的概述和《文选注》的研究总论、引史部书籍的现状、亡佚史书的概述及本文的研究意义、研究内容、研究方法。

本文的主体部分在第二部分、第三部分和第四部分。

第二部分对《文选》李善注引四家《后汉书》进行考证。

将中华书局1965年出版的《后汉书》与李善注引范晔《后汉书》进行比较研究,发现李善注直接引用范晔《后汉书》110条,节引147条,间接引用9条;对谢承、华峤和袁山松《后汉书》辑佚较为完备的属上海古籍出版社1986年出版的周天游《八家后汉书辑注》,将其与善注进行比较,发现善注直接引用谢承《后汉书》58条,节引8条,间接引用只有两条,其中,误将“谢承”书为“谢忱”书,有一条。

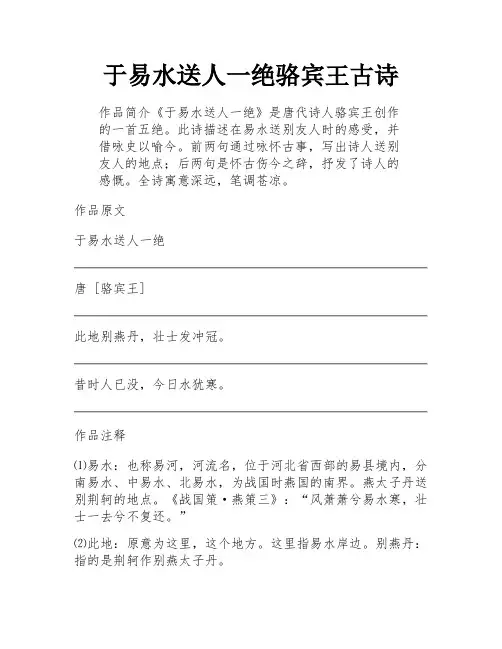

于易水送人一绝骆宾王古诗作品简介《于易水送人一绝》是唐代诗人骆宾王创作的一首五绝。

此诗描述在易水送别友人时的感受,并借咏史以喻今。

前两句通过咏怀古事,写出诗人送别友人的地点;后两句是怀古伤今之辞,抒发了诗人的感慨。

全诗寓意深远,笔调苍凉。

作品原文于易水送人一绝唐 [骆宾王]此地别燕丹,壮士发冲冠。

昔时人已没,今日水犹寒。

作品注释⑴易水:也称易河,河流名,位于河北省西部的易县境内,分南易水、中易水、北易水,为战国时燕国的南界。

燕太子丹送别荆轲的地点。

《战国策·燕策三》:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。

”⑵此地:原意为这里,这个地方。

这里指易水岸边。

别燕丹:指的是荆轲作别燕太子丹。

⑶壮士:意气豪壮而勇敢的人;勇士。

这里指荆轲,战国卫人,刺客。

发冲冠:形容人极端愤怒,因而头发直立,把帽子都冲起来了。

冠:帽子。

《史记·廉颇蔺相如列传》:“ 相如因持璧却立,倚柱,怒发上冲冠。

”⑷昔时:往日;从前。

《东观汉记·东平王苍传》:“骨肉天性,诚不以远近亲疏,然数见颜色,情重昔时。

”人:一种说法为单指荆轲,另一种说法为当时在场的人。

没(mò):死,即“殁”字。

⑸水:指易水之水。

犹:仍然。

作品译文把燕丹太子留在这里后,壮士荆轲大怒。

昔日的英雄早已远去,而今天的萧依然那么冷。

创作背景宜丰三年(678年),罗宾多次向吴侯求情,不久就被诬陷入狱。

次年(679年),秋出狱。

冬天,我去了幽燕地区,侧身在军幕里,立志报国。

这首诗写的就是这个时期。

作品鉴赏清人陈熙晋说:“临海少年落魄,薄宦沉沦,始以贡疏被愆,继因草檄亡命”(《骆临海集笺注》)。

这四句话大致概括了骆宾王悲剧的一生。

骆宾王对自己的际遇愤愤不平,对武则天的统治深为不满,期待时机,要为匡复李唐王朝,干出一番事业。

可是在这种时机尚未到来之前的那种沉沦压抑的境遇,更使得诗人陷入彷徨企求的苦闷之中。

《于易水送人》一绝就是曲折地反映了诗人的这种心境。

东汉藏书考张晓芳【摘要】东汉时期统治者十分重视图书的收藏,使东汉的藏书有了很大的发展.东汉藏书主要分为官府藏书及私家藏书.其中官府藏书是中国藏书史中一个基础阶段,官府藏书机构较多、规模较大,初设藏书官员及管理机构.官府藏书对政府的政治、文化都起到很大的作用.此外私家藏书与官府藏书并行发展,出现了一批私人藏书家以及中国古代最早的藏书楼.【期刊名称】《农业图书情报学刊》【年(卷),期】2010(022)008【总页数】3页(P232-234)【关键词】东汉;官府藏书;私家藏书【作者】张晓芳【作者单位】渤海大学图书馆,辽宁,锦州,121000【正文语种】中文【中图分类】G253东汉是中国藏书发展史上的一个重要时期,其藏书分为官府藏书和私家藏书两种。

在东汉统治者的重视下,东汉的官府藏书和私家藏书并行发展,藏书数量、种类比较丰富,藏书管理机构比较健全,对后世产生了深远的影响。

1 东汉时期的官府藏书西汉末年“天下散乱,礼乐分崩,典文残落[1]”,西汉丰富的藏书到王莽时期大多已遗失殆尽。

及东汉光武帝时期,“……爱好经术,未及下车,而先访儒雅,采求阙文,补缀漏逸[2]。

”因而光武帝时期藏书很多,“经牒秘书,载之二千余辆。

”此后各朝皇帝沿袭旧制,重视图书的搜求与收藏,“光武中兴,笃收文雅,明、章继轨,尤重经术,四方鸿生巨儒,负帙自远而至者,不可胜算。

石室兰台弥以充积,又于东观及仁寿阁集新书,校书郎班固、傅毅等典掌焉[3]。

”在东汉统治者的高度重视下,此时的官府藏书扩增愈速,“叁倍于前[4]”,旧的藏书机构全部积满,而不得不开辟新的藏书场所。

东汉中期藏书达到了顶峰,其藏书及管理对后世产生了很大的影响。

1.1 官府藏书机构东汉的藏书机构很多,有东观、兰台、石室、宣明殿、鸿都门、仁寿阁等等。

其中兰台、石室是沿袭前朝,东观、宣明殿、鸿都门、仁寿阁是新建。

本文主要介绍东汉新建的几个藏书馆。

(1)东观:东观是东汉中后期著名的官府藏书机构,始建于光武帝末年或明帝初期[5],自章帝、和帝以后成为官府藏书的中心,到安帝时期达到繁荣。

东观汉记后汉书鸣凤记成语《东观汉记》《后汉书》《鸣凤记》中的成语众多,以下是十个成语及其详细解析与造句:## 一、“疾风劲草”1. 出处《后汉书·王霸传》:“光武谓霸曰:‘颍川从我者皆逝,而子独留努力,疾风知劲草。

’”2. 解释在猛烈的大风中,只有坚韧的草才不会被吹倒。

比喻只有经过严峻的考验,才知道谁真正坚强。

3. 近义词烈火真金、真金不怕火炼。

4. 反义词墙头草。

5. 造句嗨,朋友!你看小李啊,在公司遇到这么大的危机时,别人都跳槽走了,他还坚守岗位努力工作。

这可不就是疾风劲草嘛!那些一有风吹草动就跑的人,哼,就像墙头草一样,哪边风大往哪边倒。

真正厉害的就像小李这样的,经得住考验,像疾风劲草一样坚定。

## 二、“失之东隅,收之桑榆”1. 出处《后汉书·冯异传》:“始虽垂翅回溪,终能奋翼黾池,可谓失之东隅,收之桑榆。

”2. 解释东隅:东方日出处,指早晨;桑榆:指日落处,也指日暮。

比喻开始在这一方面失败了,最后在另一方面取得胜利。

3. 近义词塞翁失马,焉知非福。

4. 反义词得不偿失。

5. 造句我呀,上次考试数学没考好,感觉好沮丧呢。

可是后来我在语文和英语上特别努力,考得超级棒。

这就像失之东隅,收之桑榆。

你说是不是很神奇?有时候啊,一件事失败了可别太灰心,说不定在别的地方就有收获,总比那些因小失大的人强多了。

## 三、“乐此不疲”1. 出处《后汉书·光武帝纪下》:“我自乐此,不为疲也。

”2. 解释因酷爱干某事而不感觉厌烦。

形容对某事特别爱好而沉浸其中。

3. 近义词津津乐道、兴趣盎然。

4. 反义词心猿意马、索然无味。

5. 造句我爸爸可喜欢下棋了,他一坐到棋盘前就乐此不疲。

不管是和邻居下,还是在网上下,他都特别投入。

我就不一样啦,我觉得下棋好无聊,我更喜欢打篮球,那才叫兴趣盎然呢。

我就不理解爸爸怎么能对着那些棋子这么着迷,难道他就不觉得索然无味吗?可爸爸说他就是乐在其中。

## 四、“梁上君子”1. 出处《后汉书·陈寔传》:“时岁荒民俭,有盗夜入其室,止于梁上。

《中国史学史》教学大纲【说明】中国史学史是近年来中国史学新树立的一分支学科,其主要阐述中国史学发展过程及其规律,阐释史学在发展中所反映的时代特点及史学的各种成果在社会上的影响,从而做出系统的自我批评与自我总结的一门高等学校的必修专业课程。

任务和目的:中国史学史的主要任务,是以历史唯物主义的观点,分析古今历史著作,探索史学思想的源流、派别及史学本身发展的规律,考察历史知识积累的过程和历史编纂方法的演变等。

中国史学史的基本任务,是运用唯物史观,通过对中国历代史家和史著的分析研究,阐述中国史学产生和发展的历史,揭示中国史学发展规律,探明中国史学前进的方向、途径与动力。

中国史学史的重要任务,是用马克思主义的立场、观点和方法,对史学遗产批判地进行总结,取其精华,剔其糟粕,发扬我国史学的优良传统,促进我国史学的发展。

具体而言中国史学史的任务为:第一,关于史学的发展过程及其阶段性特点(史学的时代特点或史学自身的阶段性特点)。

第二,史官、史家与史学成果及其特点。

第三,历史思想与史学思想。

第四,史学与社会的相互关系。

第五,史学发展与相关学术文化领域的关系。

第六,史学发展的规律(历史的进步与社会生活的日趋复杂与史学内容的逐步丰富的一致性,不同的历史观点、史学观点的矛盾斗争促进着史学的进步,求真与致用的对立统一,史家作为一个整体总是在历史进步和史学发展中不断完善着自己等等)。

教法原则建议:本大纲和现在所能见到的同类大纲相比,试图在以下这几个方面提出独立见解,现就其特点和教法原则建议阐述如下:第一,在内容方面,力图在阐述清楚中国史学发展之全貌的基础上,适当突出这一发展过程中之理论成就的积累,并尽可能兼顾到有关认识历史的理论和有关认识史学的理论。

在这方面,现有的一些著作,给人们留下了可以发挥的广阔空间,希望教者做一些拾遗补阙的事情。

第二,在分期方面,不刻意探求以今天的社会发展分期观点与史学发展阶段相结合的分期方法及其结论,也不刻意探求从史学自身发展的过程与特点来划分它的发展阶段性的分期方法及其结论,而是采用长期以来人们比较习惯并易于理解和接受的时段划分;这样做的好处是,或许可以使更多的学者在他所熟悉的历史时段的框架中去认识该时段史学发展的面貌。

《短文两篇》有关资料:作品简介_模板 1.《列子》,相传为战国时郑国人列御寇(亦作圄寇、圉寇,前450?—前375?)所撰。《汉书·艺文志》著录《列子》八篇,早佚。今本《列子》八篇,从思想内容和语言使用上看,可能是晋人根据古代资料编著的。内容多为民间故事、寓言和神话传说。 2.《后汉书》,作者范晔(yè)(398—445),字蔚宗,南朝宋顺阳(今河南淅川)人,少年好学,博通经史,善写文章,是散文家兼史学家。《后汉书》是他以《东观汉记》为依据,综合各家之长,仿照班固《汉书》的体例写成的。今本120篇,130卷《后汉书》与《史记》《汉书》《三国志》并称“前四史”,为我国史学名著。

《短文两篇》有关资料:作品简介由范文先生网教案频道https://搜集整理,版权归作者所有,转载请注明出处!

(请与我交流.教案,我需要江苏版七年级2、5、20、24的.教案,其余的我都有。) 15、三峡 一、教学设想 《三峡》是一篇优美的写景散文,描写了三峡四季的壮丽景色。语言精练,思路清晰。读起来朗朗上口。但由于是一篇文言文,刚上初一的学生接受起来较为困难,可能会有枯燥之感。教师在教学中可借助多种教学手段,激发学生学习兴趣,帮助学生理解文章内容,达到本课的教学目标。 教学本文要达到的课标要求: 1.让学生感受大自然的美,培养学生热爱祖国山河的情感; 2.学习文中描写景物的方法:抓住景物特征,动静结合,情景交融。 教学方法:激发学生的学习兴趣,加强对文章的朗读、体味。 二、教学步骤 (一)谈话启发,导入新课 师:同学们都很喜欢旅游吧?你都到哪儿旅游过?能不能给大家谈一谈? 【设计说明】调动学生学习的积极性,引入新课。 师:(根据学生发言情况进行引导)大家小小年纪,游览过的地方还真不少。古人云:读万卷书,行万里路。游历可以开阔我们的视野,增长我们的见识。今天我们就来做一次免费的旅游,去欣赏一下长江三峡的美丽风光,好吗? (二)播放《三峡风光》光盘 师:自古以来,三峡以其壮丽的风光激发了众多文人的灵感,留下了许多千古流传的诗篇,同学们都知道哪些有关的诗文呢? 【设计说明】学生自由发言,师生参与补充,增加学生的语文积累。 师:今天我们来学习一位北魏时期的地理学家——郦道元的文章,看看他笔下的三峡是怎样一番景色。 (三)播放课文录音或教师范读课文 师:这篇课文虽然短小,但生字比较多,而且又是文言,大家能不能克服困难,把它读得自然流畅?遇到困难时,可以在小组内互相请教,也可以和老师交流。 【设计说明】既摆出困难,又激发学生战胜困难的勇气。 师:大家刚才自己读的都不错,哪些同学能给全班同学读一读? 【设计说明】可通过多种朗读形式,使学生体会文章精炼的语言,品味其中的意境。 (四)学生理解课文内容 1.师:大家通过刚才的朗读,已经初步体会到了作者笔下描述的三峡的美,下面,我想请大家以小组为单位,利用文中的内容,为游客编一篇介绍三峡风光的导游词,看哪一组同学编得最好。对文中词句理解有障碍的小组,可以请其他组帮助,也可以与老师交流。 【设计说明】这个环节的设计,旨在将比较枯燥的文言文翻译生动化,充分调动学生学习的积极性,同时,以小组为单位又可以培养学生的合作精神。教师在巡视过程中,可视学生提问情况帮助学生解决重点和难点词句。如:“虽”、“属”、“两岸连山,略无阕处”、“清荣峻茂”等。 2.各小组展示所编的导游词,教师视情况进行评点,学生推选出最佳小组。 3.分析体会文章写景特点 提问:大家刚才在写导游词的过程中,是否注意到了这篇文章的写景有什么特点?哪些句子是你认为写得最美的?能不能给大家分析一下? (此环节的设计在于引导学生掌握必要的写景顺序,如:按照景物先写山,后写水;按照季节由夏——春冬一秋。学生分析词句时,教师可伺机点拨动静结合,情景交融等.写作特点) ●教学目标 知识目标 1.理解、积累“观测、畅谈、里程碑、昂首挺立、一叶孤舟、遥遥在望”等词语。 2.了解宇航和月球的科学知识,理解人类登月成功的伟大意义。 能力目标 1.学习本文按时间顺序,清楚明白地叙述事件发生过程的.写作方法。 2.训练学生快速阅读,并准确全面地概括课文内容要点。 德育目标 1.感受科学技术的魅力,学习敢于探索的精神,体会作者蕴涵在字里行间的对登月成功的喜悦之情。 2.培养学生热爱科学、探索科学的精神。

1 《东观汉记》简介 中国古代史 范黧 M070494

一、《东观汉记》概况 《东观汉记》是一部记载东汉历史的纪传体断代史巨著,记录了东汉从光武帝至灵帝一百余年的历史。全书由班固、刘珍、蔡邕、杨彪等人编撰,历经自东汉明帝至献帝几乎一朝时间尚未最终完成。《隋书经籍志》所录《东观汉记》有一百四十三卷,经唐宋至元朝逐渐散佚,今天所见为清代及现代人辑本。 《东观汉记》一书之所以得名,有一个逐渐形成的过程。在编撰之初,图籍盛于兰台,因此班固等修史主要于此。班固等虽作《世祖本纪》及《列传》二十八篇,但并未汇成一编,当然也不可能有一个正式的书名。章帝、和帝时期起,国家藏书之地由兰台徙至南宫东观,《东观汉记》的撰修地点也从兰台移到了东观,直至东汉末年。但是既便如此,《东观汉记》在当时也未见“东观”命名,只以《汉记》为名,至东汉末年,从应劭《风俗通义》等书的引用来看,依然以《汉记》相称,,直至三国两晋时期,包括《三国志》中的记载亦未见《东观》之称。究竟何时开始使用《东观》之名,史籍未见记载,但南朝刘勰《文心雕龙·传篇》中,已经把《东观汉记》简称为《东观》;此外,刘孝标作《世说新语注》,于《言语篇》引《东观汉记》马援事做注;北魏郦道元《水经注》中是三次引征《东观汉记》,一次引征《东观记》。刘勰、刘孝标和郦道元三人处于同一时代,即公元六世纪上半期,所以《东观汉记》的得名当在此之前。 二、《东观汉记》的编撰

《东观汉记》的撰写大体经历了四个阶段。 东汉明帝时期,班固私撰《汉书》,汉明帝看后很欣赏他的才能,诏诣校书郎,除兰台令史,后又升迁为郎,典校秘书,继续撰写《汉书》。在《汉书》的撰写之外,明帝又令班固先后与前睢阳令陈宗、长陵令尹敏、司隶从事孟异以及杜抚、马严、刘复、贾逵共同编撰本朝史。先行撰成的是《世祖本纪》,后又陆续有光武帝功臣、平林、新市、公孙述事,作列传、载记二十八篇,是《东观汉记》的开篇之作。 安帝永宁年间,邓太后又诏令谒者仆射刘珍以及谏议大夫李尤、刘騊駼、刘毅著《中兴以下名臣列士传》,而刘珍等人所撰不止于此,还包括了从建武至永初时期的纪和表,这就使《东观汉记》具备了国史的规模。随着刘珍等人的去世,侍中伏无忌、谏议大夫黄景继续撰写了诸王、王子、功臣、恩泽侯表和南单于、西羌传以及地理志。 桓帝元嘉元年,桓帝令太中大夫边韶、大将军司马崔寔、议郎朱穆、曹寿作《孝穆皇传》、《孝崇皇传》和《顺烈皇后传》,又增安思皇后等入《外戚传》,崔篆等人入《儒林传》。崔寔、曹寿又与议郎延笃作《百官表》和顺帝功臣孙程、郭镇以及郑众、蔡伦等人的传。这次续补,主要增加了人物传记,而《百官表》为崔寔、曹寿新创。 《东观汉记》的最后一次续修是在东汉灵帝、献帝时期。《史通·古今正史篇》云:“熹平中,光禄大夫马日磾、议郎蔡邕、杨彪、卢植著作东观,接续纪传之可成者,而蔡邕别作朝会、车服二志。后坐事徙朔方,上书求还,续成十志。会董卓作乱,大驾西迁,史臣废弃, 2

旧文散佚。及在许都,杨彪颇存注记。至于明贤君子,自永初以下阙续”。蔡邕等人究竟做了什么样的工作,至今只能通过《后汉书·蔡邕传》知其撰补了《灵帝纪》和列传四十二篇、以及“十志”。

三、《东观汉记》的传承 《东观汉记》在传承的过程中不断散佚。 于唐贞观年间编撰的《隋书·经籍志》录得的一百四十三卷是东汉末年杨彪整理的版本。东汉末年,乱经历董卓之乱,《东观汉记》书稿已经开始散佚。至杨彪许在许都续补《汉记》之时,蔡邕等人的原稿已经无法补齐,而经历魏晋南北朝《东观汉记》未有散佚。 《旧唐书·经籍志》将《东观汉记》录为一百二十七卷。《旧唐书·经籍志》抄自毋煚的《古今书录》,作成于唐玄宗开元九年以后,为集贤书院官本。由此看来,至唐开元年间,官本《东观汉记》已经散佚了十六卷。 传至两宋,《东观汉记》散佚更多。《通考·经籍考·杂史类》引罗鄂州序曰:“愿闻之上蔡任𣵵《文源》曰:‘𣵵家旧有《东观汉记》四十三卷,丙子渡江亡去。后得蜀本,错误殆不可读,用秘阁本雠校,删著为八篇。洎见唐诸儒所引,参之以袁弘《后汉纪》、范晔《后汉书》,粗为完具’。”罗愿为南宋初年人,说明到北宋末至南宋初年,《东观汉记》已亡佚至四十三卷,缺失了三分之二以上,便是这一版本,不久也便“渡江亡去”,后又有蜀本,但错误很多,经校雠后仅存八篇。 至元代,《东观汉记》完全散佚。

在《东观汉记》流传之初,为世人极为看重,与《史记》、《汉书》并称为“三史”,地位极其重要。晚出的记载东汉历史的纪传体史作,如三国吴谢承、晋薛莹、华峤、谢沈、袁山松以及南朝宋范晔、梁萧子显的七家《后汉书》,晋司马彪的《续汉书》、张莹的《后汉南记》,无不取材于《东观汉记》,所以《文心雕龙·史传篇》有“后汉纪传,发源东观”的说法。在诸家《后汉书》之中。在诸家东汉史作中,由于范晔的《后汉书》集诸家之大成,,加之屡有人注音释义,遂大行于世,《东观汉记》于是逐渐浸微。

四、《东观汉记》的辑佚与整理 虽然《东观汉记》逐渐散佚失传,但直至唐宋时期,《东观汉记》仍然流传不绝,人们记述东汉史事仍然经常引用其中文字,因此,在传世文献中,还是保存了《东观汉记》的许多片段。不过,清代之前,长期无人进行辑集,直至康熙年间,钱塘姚之骃成《后汉书补逸》,辑集了有关东汉的八种史书,其中第一种即为《东观汉记》八卷。姚之骃辑集《东观汉记》只查阅了《后汉书》李贤注、司马彪《续汉书》刘昭注、《北塘书抄》、《艺文类聚》、《初学记》五种书籍,即便在这几种书籍中仍有很多遗漏。在所获文字上,也有很多地方杂乱失次,《东观汉记》有是按纪、表、志、传、载记,而姚之骃对所辑遗文仅按帝王、后妃、诸王、一般人物为次,第八卷的大多数条目又随意标题,尽失原书体例。对一人的事迹,姚之骃采取随得随录,不序其先后的方法,每条遗文之后,一概不标明出处。尽管姚之骃的辑文有诸多问题,但他毕竟是第一次将散佚的《东观汉记》辑录成书,首创之功仍然不可湮没。 乾隆时设《四库全书》馆,纂修《四库全书》,馆臣对《东观汉记》重加辑录。这一辑本在姚之骃辑本的基础上,参之以《永乐大典》所载,又翻阅了唐宋以前的一些类书、古注而形成的,其中如《太平御览》、《永乐大典》等都是姚之骃所没有利用的。由于《四库全书》馆扩大了辑录范围,因此他们辑录的《东观汉记》比姚之骃的辑本增加了近十分之六的内容。 3

全书共二十四卷,其中帝纪三卷,志一卷,列传十七卷载记一卷,无篇可归者,编为佚文一卷。《四库全书》馆辑本在各方面都超越了姚之骃的辑本。但是,《四库全书》馆的辑本还有一些不足之处。首先,依然有一些比较重要的典籍未能检查,或检查时所采用的底本不善,或者在检索时出现了遗漏,所以该辑本在完备性上依然还有不足。其次,馆臣对于帝纪、列传和载记的某些部分并不是按事件发生的先后顺序进行排比,而是把全部遗文缀成一篇,且对部分遗文有增有删。第三,馆臣依旧没有在每条遗文之后注明出处。第四,由于一些疏忽,编次上出现了一些混乱。

由于《四库全书》馆辑本的以上缺陷,因此,到了现代,依然有对《东观汉记》辑本进行进一步完善的必要。一九二八年,由吴树平先生与中华书局的赵明先生开始了对《东观汉记》重新辑录的工作。由吴树平先生确定需要翻检的古籍,赵明先生负责检索和辑录。此后,检索辑录遗文的工作又由吴树平先生中国社会科学院历史研究所的唐中瑜先生分担。辑遗完成后的《东观汉记校注》第一版由中州古籍出版社于1987年出版,中华书局2009年再版。 《东观汉记校注》对《东观汉记》进行了重新的辑录,凡姚之骃和《四库全书》馆馆臣所采用过的各种书籍又都全部做了检查;前书所谓采用的书籍,如《风俗通义》、《世说新语》、《隋书》、《史略》、《证类本草》、《太平寰宇记》、《事类赋》、《事物纪原》、《书叙指南》、《海録碎事》、《锦绣万花谷》、《事文类聚》、《记纂渊海》、《古今合璧事类备要》、《玉海》、《翰苑新书》、《急就篇补注》、《鸣沙石室古籍丛残》、《一切经音义》、《华严经音义》等,也都进行了检索。同时,吴树平先生在对《东观汉记》进行辑遗和校注的过程中,对前人辑遗过程中采用底本版本的问题也进行了特别的注意。例如姚之骃和《四库全书》馆馆臣所参考的《北堂书钞》所用的是陈禹谟刻本,又参用唐类函中所录《北堂书钞》的部分,此本增删篡改比比皆是,因此也导致了《东观汉记》的辑本出现了诸多错误。吴树平先生辑校《东观汉记》采用的是孔广陶校注本《北堂书钞》,又参用了明抄本和活字本,取得了不少新的成果。其他各书也皆类此,尽量选用善本进行辑录。 全书共二十二卷,体例遵从了从《史通》、范晔《后汉书》李贤注、司马彪《续汉书》八志刘昭注、《北堂书钞》等书所载的体例,分为纪、表、志、传几个部分,分为纪三卷、表一卷、志一卷、传十五卷、载记一卷、散句一卷。 全书纪传的排列多参考了范晔《后汉书》,基本上按时间顺序排列,但遇到同属一族或者同类型、有关联的人物,则打破时间的界限,前后归在一处。少数人物时代不明,一律记载在传的最后一篇。志的排列主要参考了《后汉书·蔡邕传》李贤所注的《东观汉记》诸志的次序,同时也参考了《续汉书》八志的次序。纪传中文字的次序,参考《后汉书》,按照时间发生的先后,逐条进行排列,个别条目文字简略,无法确定事件发生的具体时间,则一律缀于篇末。 《东观汉记校注》中各篇正文所蔡邕的文字,文末皆注明出处,未被采用的各条文字,一律作为校勘的资助,在校注中做出说明。

五、小结 《东观汉记》作为编撰时间最早的东汉史料,《东观汉记》有着其他资料难以企及的优势,也是其他各家东汉史作最重要的底本。《东观汉记》的逐渐散佚,对东汉历史的研究是一个巨大的损失。因之姚之骃、《四库全书》馆馆臣以及吴树平先生对《东观汉记》的辑遗、恢复工作,意义十分重大。 《东观汉记》与《后汉书》、《后汉纪》、《八家后汉书》、《资治通鉴》一起,作为记载东汉历史最基本、最全面的史料,在东汉历史的研究中具有极其重要的作用。