_汉魏革命_再研究_君臣关系与历史书写_参考文献_168_181

- 格式:pdf

- 大小:795.08 KB

- 文档页数:14

2021从史学史角度对“北朝四史”研究成果的梳理范文 20世纪以来,随着史学史学科的独立出现及其研究的渐次展开,学术界对"北朝四史"(《魏书》、《北齐书》、《周书》、《北史》)的研究不断得到丰富。

本文试图从史学史角度对一个世纪以来的研究成果进行梳理总结,并尝试对相关问题提出自己的看法,以期促进"北朝四史"研究的进一步深入。

一、《魏书》 (一)《魏书》编纂研究 1929年,李正奋发表《〈魏书〉源流考》(《国学季刊》第 2 期),从滥觞、集成、修改、残缺、补缀和评论六个方面,对 20 世纪前的《魏书》编修与流传情况进行了梳理,但"仅敷陈魏收修史经过,于其书之取材未能详加辨析,惟知多本《魏国史》而已",其间虽"间为伯起(魏收)剖白,然殊简略,不能探本穷源,以辩驳昔人之加于伯起者,而折服之". 1935年,周一良发表《魏收之史学》,从魏收之为人、今本《魏书》、《魏书》之取材、体例与书法、事实与论断等方面,全面考察了《魏书》编修及所受评价等情况,成就远超前人,至今仍是魏收与《魏书》研究中最重要的篇章。

关于《魏书》之取材,周一良指出,其前半本于《魏国史》,后半则为魏收在史馆所缀续。

他将《魏书》与其他相关史书内容列表比较,详细探讨了其史料来源,指出魏收在史馆"不过十阅月。

可知《魏书》大抵仍因旧史,后人心目中若谓全出伯起之手,故得肆其曲笔者,误矣!"这样就从史源的角度对后人加在魏收身上的不实之词进行了批驳,言之凿凿,无可置疑。

1940年代,陈垣对刘知几称《魏书》史料极其完备的说法提出异议,认为尚有残缺,但只举一例,未详加论证。

此后,陈连庆指出《魏书》"还引用石刻",这是一个新发现。

瞿林东《中国史学史纲》(北京出版社1999 年版)则列举了《魏书》可以直接继承、借鉴的文献。

张莉《〈魏书〉研究》(华文出版社 2009 年版)从当代史、前代史、起居注、谱牒行状、碑刻墓志及简牍、十六国及两晋南朝史料以及调查访谈资料七个方面,对《魏书》的取材情况进行了全面考察。

“二十四贤”与“汉魏革命”作者:徐冲来源:《社会科学》2012年第06期摘要:十卷本《陶潜集•四八目》所载的魏文帝于汉魏禅代之际彰表“二十四贤”之事,可以认为源自确切的汉末魏晋史料,具有重要的史料价值。

“二十四贤”的人选构成来自于东汉后期的“清流”士人群体,既包括了积极参与反外戚、反宦官政治活动的官僚士人,也包括了以隐居不仕表达消极反抗之意的民间处士。

曹丕在代汉建魏前夕彰表如是面貌的“二十四贤”,显示了曹魏王朝君臣以汉末清流的继承者自居的政治立场,也是着眼于重构王朝秩序的“汉魏革命”的组成部分。

关键词:二十四贤;清流;汉魏革命汉献帝建安二十五年(220)春正月,曹丕接替其死去的父亲曹操,嗣位为丞相、魏王。

接着即改建安二十五年为延康元年,很快启动了代汉建魏的程序①。

这是学者熟知的史事,勿须重复。

然而,却很少有人注意到,在曹丕即丞相、魏王位之后,代汉建魏之前,还进行了一个未必可以忽略不计的政治动作,那就是所谓“二十四贤”的彰表。

这在《三国志•魏书•文帝纪》中并未有所记述,但在收入十卷本《陶潜集》的《集圣贤群辅录》中却留下了痕迹。

是作收录了自杜乔至于皇甫规共计二十四位东汉人士,其后注曰:“右魏文帝初为丞相魏王所旌表二十四贤。

后,明帝乃述撰其状。

见文帝《令》及《甄表状》”②。

《集圣贤群辅录》又名《四八目》,其是否为陶渊明原作尚存争议(详见下文)。

但此处关于“二十四贤”的记录明言出自文帝《令》及《甄表状》,当有所本,其史料价值相当值得重视。

由这一珍贵史料可以获知,曹丕在代汉程序即将启动前夕,对“二十四贤”——也就是二十四位东汉人物——进行了旌表③。

一般来说,在中国古代,新王朝建立前后对开国功臣进行彰表是很常见也容易理解的政治行为。

著名的东汉云台二十八将、初唐凌云阁二十四功臣皆为其中的代表。

然而曹魏在王朝建立前夕所彰表的“二十四贤”却均为前朝人物,且其中没有一人属于曹操的创业集团阵营。

更加值得注意的是,这“二十四贤”中又有多位都属于东汉后期所谓的“处士”、“隐逸”一流,即拒绝加入王朝为官而在家不仕之人关于东汉后期“处士”的先行研究和最新进展,参见徐冲《东汉后期的“处士”与“故吏”再论——以〈隶释•繁阳令杨君碑〉所载“处士功曹”题名为线索》,载《中国中古史研究:中国中古史青年学者联谊会会刊》,中华书局2011年版。

《秦汉魏晋史探微》带你了解国家与豪族之间关系的发展过程关于作者本书作者田余庆先生,曾任北京大学历史系教授,是国务院古籍整理出版规划小组成员。

田先生在秦汉魏晋南北朝政治史研究方面有极高的学术成就,代表作有《东晋门阀政治》《拓跋史探》《汉魏晋史探微》等。

中国人民大学历史系教授孟宪实曾评价:“田先生治学秦汉魏晋南北朝,是公认最有成绩的历史学家。

”关于本书本书是田余庆先生自1959年以后的40年间发表的17篇论文的合集,其中比较有代表性的有《秦汉魏晋南北朝人身依附关系的发展》《曹袁之争与世家大族》《孙吴建国的道路》等。

全书内容涉及领域非常广,但是可以发现田先生在为本书挑选这些论文时,是有意识的在选择以秦汉魏晋时期人身依附关系发展问题和豪族问题为课题的文章。

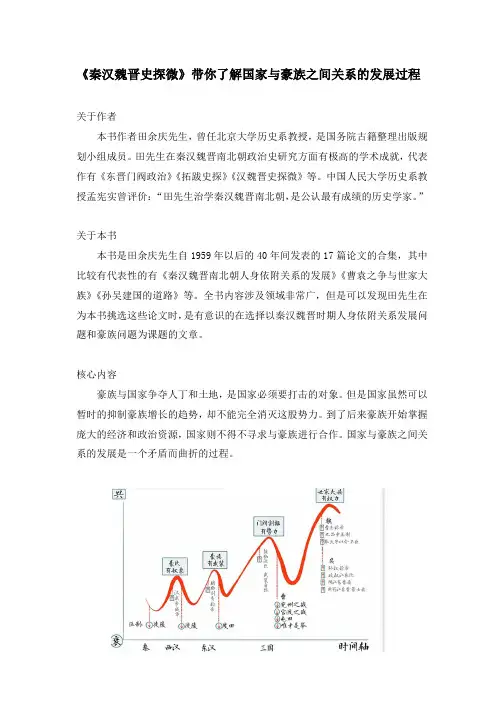

核心内容豪族与国家争夺人丁和土地,是国家必须要打击的对象。

但是国家虽然可以暂时的抑制豪族增长的趋势,却不能完全消灭这股势力。

到了后来豪族开始掌握庞大的经济和政治资源,国家则不得不寻求与豪族进行合作。

国家与豪族之间关系的发展是一个矛盾而曲折的过程。

前言《秦汉魏晋史探微》大概32万字,书中的主要内容是:秦汉魏晋时期,豪族阶级如何发展壮大,以及他们对当时社会产生了何种影响。

本书作者田余庆先生曾任北京大学历史系教授,是国务院古籍整理出版规划小组成员。

田先生在秦汉魏晋南北朝政治史研究方面有极高的学术成就,中国人民大学历史系教授孟宪实曾评价:“田先生治学秦汉魏晋南北朝,是公认最有成绩的历史学家。

”我们每天听本书栏目曾经解读过田先生的《东晋门阀政治》一书,你要有兴趣可以去听一下。

说到魏晋南北朝,我们之前还解读过万绳楠先生的《陈寅恪魏晋南北朝史讲演录》,在解读那本书时,我们是以士族门阀的兴衰为主线,将三国到晋朝再到南北朝的南朝那段纷乱的历史时期串联了起来。

而今天我们要讲的这本《秦汉魏晋史探微》,你可以把它当作《陈寅恪魏晋南北朝史讲演录》那本书的前传,因为本书正好就是以士族门阀的前身,也就是豪族阶级为主要研究对象的。

秦汉两晋的历史观研究秦汉两晋历史观是中国历史上一段重要的时期,这一时期的历史事件不仅对中国历史产生了深远的影响,而且对世界历史的发展也产生了一定的作用。

秦汉两晋历史观研究,是历史学领域中一个非常重要的课题,本文将就这一问题展开探讨。

一、秦汉两晋的历史背景秦始皇统一了中国,随后秦朝灭亡,汉朝统治了四百多年。

汉朝是中国历史上一个重要的朝代,它的文化、政治和经济都非常发达。

汉朝后期,国家逐渐走向衰落,同时也产生了一些社会问题,导致了汉朝的灭亡。

随后,三国时期和晋朝时期分别出现。

在三国时期,中国分为三国,分别是魏国、蜀国和吴国。

在这个时期,战争一直在进行,三国之间的争斗从未停止。

在晋朝时期,全国统一,但经济不景气,社会问题严重,朝廷的腐败也日益加剧。

这些因素共同导致了晋朝的灭亡。

这一时期的历史事件,对中国历史产生了深远的影响,对于历史学研究也有着非常重要的意义。

二、秦汉两晋历史观的研究意义秦汉两晋历史观的研究,对于历史学研究有着非常重要的意义。

首先,它有助于我们更深入地了解这段历史时期的发展过程。

通过对历史事件的研究,我们可以更加全面地了解当时的政治、经济和文化状况,以及历史事件对中国历史产生的影响。

其次,研究秦汉两晋历史观,也有助于我们更好地理解中国历史。

秦汉两晋历史事件,是中国历史中一个重要的时期,这段历史的影响一直存在于中国的文化和社会生活中。

对于历史研究者来说,了解这段历史是非常必要的,可以帮助我们更好地理解中国历史发展的脉络和主要特点。

三、秦汉两晋历史观的研究方法研究秦汉两晋历史观,需要采取一系列专业的研究方法。

首先,历史学研究者需要查阅大量的史书、文献和资料,了解这一时期的历史事件和人物。

其次,需要对历史事件进行分类和分析,了解不同事件之间的联系和影响。

另外,也需要借助不同的研究方法,如考古、历史地理等,揭示当时的社会和文化状况。

四、秦汉两晋历史观的发展变化在秦汉两晋历史观的研究过程中,可以发现这段历史的发展变化非常复杂。

“二十四贤”与“汉魏革命”作者:徐冲, Xu Chong作者单位:复旦大学历史学系 上海200433刊名:社会科学英文刊名:Journal of Social Sciences年,卷(期):2012(6)1.书〈世说新语〉文学类钟会撰四本论始毕条后2.渡邊羲浩後漢(ニ)ぉけゐ「儒教国家」の成立 20093.洪适隶释·隶续 19864.三国志5.三国志6.徐冲东汉后期的处士与故吏再论——以〈隶释·繁阳令杨君碑〉所载处士功曹题名为线索 20117.永田拓治「状」と「先賢伝」 「耆旧伝」 の编纂-「郡国書」から「海内書」ヘ- 20098.陶潜;袁行霈陶渊明集笺注·外集 20039.永田拓治「状」 と 「先賢伝」 「耆旧伝」の编纂-「郡国書」から「海内書」ヘ-10.安部聡一郎《党錮の「名士」再考——貴族制成立過程の再檢討のため(ニ)》一文有精彩讨论 2002(10)11.陶渊明集笺注·外集12.汪桂海汉代官文书研究 199913.大庭脩;林剑鸣秦汉法制史研究第三籍关于令的研究——汉代的立法手续和令 199114.严可均全三国文 199915.《隋书》卷三二《经籍志》16.永田氏「状」と「先賢伝」 「耆旧伝」 の编呵-「郡国書」から「海内書」ヘ-17.徐冲从外戚传到皇后传:历史书写所见汉魏革命的一个侧面 201118.阎爱民《汉晋家族研究》第二章《亲属结构的轻重》 200519.下倉涉漠代の母ょ子 200120.何德章汉代的弘农杨氏 201021.后汉书·胡广传22.陈勇凉州三明论 1998(02)23.《后汉书》卷四四《胡广传》24.包括《春秋后语》、《续汉书》、《后汉书》、张璠《汉纪》、《魏书》、张勃《吴录》、《晋纪》、《晋书》、《三辅决录》、《京兆旧事》、嵇康《高士传》、皇甫谧《逸士传》、皇甫谧《高士传》、《荀氏谱》、《周氏谱》、《汝南先贤传》、《济北英贤传》、《三君八俊录》、袁宏、戴逵《竹林七贤传》、孙统《竹林七贤赞》、《(魏)文帝令》、魏明帝《甄表状》、邯郸淳《(陈)纪碑》、晋太尉刘琨诗、吴质书、《善文》、杜元凯《女戒》等25.徐冲禅让与起元:魏晋南北朝的王朝更替与国史书写 2010(03)26.杨永俊禅让政治研究 200527.宫川尚志《六朝史研究政治·社会篇》第二章《禪讓(l二)ょゐ王朝革命の研究》 195629.川勝義雄《六朝贵族制社会研究》第一编第二章《汉末的抵抗运动》30.徐冲东汉后期的处士与故吏再论——以〈隶释·繁阳令杨君碑〉所载处士功曹题名为线索31.安部聡一郎隐逸,逸民的人士と魏晋期の国家 200832.都篥晶子後漠後半期の(处)士(ニ)関すゐ一考察 198333.后汉书34.安部聡一郎《清流·濁流と 「名士」—貴族制成立過程の研究をめ(ぐ)って一》一文对此有清晰的研究史梳理 200435.唐长孺《东汉末期的大姓名士》《士族的形成和升降》36.仇鹿鸣陈寅恪范式及其挑战——以魏晋之际的政治史研究为中心37.陈寅恪书〈世说新语〉文学类钟会撰四本论始毕条后 200138.杨联陞东汉的豪族 1936(04)39.朱寓在后汉书40.陶渊明集笺注·外集41.徐冲《汉魏革命再研究:君臣关系与历史书写》第一章第二节《曹魏侍中尚书的渊源》42.于涛三国前传:汉末群雄天子梦 200643.陈勇董卓进京论述 1995(05)44.唐长孺东汉末期的大姓名士 198345.川勝羲雄;徐谷梵;李济沧《六朝贵族制社会研究》第一编《贵族制社会的形成》 200846.永田拓治「先賢伝」 「耆旧伝」の歴史的性格-漠晋時期の人物と地域の叙述と社会— 200647.仇鹿鸣略谈魏晋的杂传 2006(01)48.胡宝国杂传与人物品评 200349.永田拓治「状」と「先賢伝」 「耆旧伝」の编纂-「郡国書」から「海内書」ヘ-50.《三国志》卷十一《魏书·田畴传》51.《三国志》卷四52.陶渊明集笺注·外集53.《陶渊明集笺注》录阳休之为其编陶集所作《序录》54.氏《尘几录:陶渊明与手抄本文化研究》之《附录一文本的历程》 200755.吴仲明西晋八达之游所见名僧与名士之交往 2010(04)56.袁行霈陶渊明集笺注57.潘重规圣贤群辅录新笺 200758.方宗诚陶诗真诠 197159.龚斌陶渊明集校笺 199660.郭绍虞陶集考辨 198361.逮钦立陶渊明集·例言 197962.王瑶陶渊明集·前言 195663.梁启超陶集考证 192364.陶澍靖节先生集 195666.《陶渊明集笺注·外集》中袁行霈为《集圣贤群辅录》67.潘重规圣贤群辅录新笺 1965(07)68.孙正军制造士人皇帝:牛车,白纱帽与进贤冠 201169.陈侃理罪己与问责——灾异咎责与汉唐间的政治变革70.从外戚传到皇后传——历史书写所见汉魏革命的一个侧面 200971.禅让与起元:魏晋南北朝的王朝更替与国史书写 2010(03)72.汉魏革命再研究:君臣关系与历史书写 200873.徐冲关于曹魏的侍中尚书 200574.渡邊義浩漠魏(ニ)ぉけゐ皇帝即位と天子即位 200775.松浦千春禅讓儀礼試論-漠魏禅讓生式の再檢討一 200576.尾形勇中国古代(l二)ぉけゐ帝位の继承 1979本文链接:/Periodical_shkx201206019.aspx。

第三章“禅让”模式与魏晋南朝皇帝权力的起源——以纪传体王朝史的书写为中心第一节 问题的提出延康元年(220)十一月,魏王曹丕接受汉献帝所禅让之天子位,改元黄初,由是完成了汉王朝的终结与曹魏王朝的建立。

这是最为狭义的“汉魏革命”375。

而在本论文所关注的视角下,如果我们将新王朝皇帝权力的起源模式也作为皇帝权力结构之有机组成的话,则可以说“汉魏禅代”这一政治事件仍然在汉、魏间皇帝权力结构的转换中具有重要的历史意义。

可以看到,自曹魏代汉开始,整个魏晋南北朝时期新王朝皇帝权力的起源,基本上都来自于“禅让”这种独特的王朝更替模式376。

新王朝的创立者都是前代王朝的末世权臣,当然终究是凭借其实力来实现王朝更替的377。

但在形式上,王朝更替的路径却不是对于前代王朝的暴力反抗与颠覆,而是通过前代天子将帝位“让”与新朝君主来实现的。

与此相关的历史书写,也构成了其时纪传体王朝史中的一道独特景观。

若与前代对比,这种王朝更替模式的独特性是非常明显的。

秦王朝自秦国扩展而来,是王国秩序的自然延伸;秦王在灭六国、统一天下后成为皇帝,是身份上的自然升格,在合法性上不存在任何问题。

而两汉的创建者刘邦与刘秀,其身份首先都是前代王朝之“臣子”,同时又都是通过暴力来推翻前王朝而建立新王朝的。

换句话说,他们都是站在了前代王朝的对立面,否定了自己曾经具有的臣子身份,然后藉由暴力将身份转换为“君”。

对于这样的过程,两汉王朝基本是通过否定前代王朝的正当性来实现自我合法化的。

375参考本论文《绪论》。

376 宮川尚志《六朝史研究 政治・社会篇》(平樂寺書店,1956年)第二章《禪譲による王朝革命の研究》对此有系列考察。

之前的王莽代汉,虽然也不是出自暴力革命,但却是一种非常特殊的政治模式,并未构成其后王朝更替的“典范”。

参考阎步克《“奉天法古”的王莽“新政”》,1994年初出,收入氏著《士大夫政治演生史稿》,北京大学出版社,1996年;陈苏镇《汉代政治与〈春秋〉学》第四章《“纯任德教,用周政”——西汉后期和王莽的改制运动》,中国广播电视出版社,2001年。

关于魏的历史和现状的研究报告作文该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

会计专业合作社实习报告内容与收获该关于魏的历史和现状的研究报告作文该文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注。

文档下载说明Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document 关于魏的历史和现状的研究报告作文can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!魏国历史与现状研究。

河北经贸大学继续教育学院毕业论文论文题目浅析《三国演义》中魏国的谋臣形象指导教师专业汉语言文学班级2014级姓名完成日期__________ 2016年2月28日摘要《三国演义》作为我国四大名著之一,是我国第一部长篇章回小说,也是历史演义小说的开山之作。

该书以描写战争为主,反映了魏、蜀、吴三个政治集团之间的政治和军事斗争。

三国在发展历程中虽各有曲折,所占据的有利条件也大相径庭,但其核心竞争力却是一致的,那就是人才谋臣。

《三国演义》中所展现的时代是一个“不唯君择臣,臣亦择君”的时代,以荀彧为首的魏国谋臣们作为一个整体,在曹操早期的发展以及之后关键性的官渡之战中表现了超凡的才智,对曹操的功业做出了贡献。

同样,对于赤壁之战的惨败,谋臣们也脱不开干系。

本篇论文着重分析曹魏集团中谋臣们在发展历程中,所表现出的政治策略、军事指挥、计谋权术等方面的卓越能力,让我们看到了个人前途与国家发展之间的辩证关系。

关键词三国演义;谋臣;谋略;国家发展Abstract"The roma nee of the Three Kin gdoms" as one of Chi na's four famous, is Chin a's first full-le ngth no vels, is the historical no vel Roma nee of mountains. This book is to describe the war mainly reflects the Wei, Shu and Wu three political groups of political and military struggle. Three Kin gdoms in the course of developme nt, although there are twists and turns, to occupy the favorable con diti ons are differe nt, but the core competitive ness is the same, it is tale nt adviser. Revealed in the roma nce of the Three Kin gdoms era is a "not on ly the king chose officials, Toms on also chose kin gs" era, headed by Xun Yu Wei of the advisers as a whole, in the development of Cao Cao's early and later the battle of Guandu key in the performa nce of the extraord inary wisdom, of Cao Cao's power in dustry has con tributed to. Similarly, the Chibi fiasco, advisers were also to blame. This thesis focuses on the analysis of Wei Group advisers in the course of developme nt, the political strategy, military comma nd, trick trickery and outstanding ability, let us see the dialectical relationship between personal future and n ati onal developme nt.Keywords The romance of the Three Kingdoms; ;policy makers;strategy;national development目录绪论...................................... 错误!未定义书签。

两汉之际今古文经之争下的“君”与“臣”两汉之际今古文经之争下的“君”与“臣”守望先锋代练两汉之际王莽篡汉,光武中兴。

动荡的政治给思想界产生了巨大影响。

古文经学两次立为官学又两次被废。

两次今古文经斗争中的王莽、光武帝与刘歆、范升、陈元以政治身份“君”与“臣”出现在思想争论中。

政治与思想的融合推动着汉代经学的发展。

[[今古文之争是汉代经学发展中今文经学与古文经学的学术地位的之争。

从汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”至东汉末年这两三百年间,今古文之争先后掀起了三次高潮。

分别是:(1)西汉哀帝时刘歆争立《古文尚书》、《逸礼》、《毛诗》、《左氏春秋》为官学。

(2)东汉光武帝初年韩歆、陈元与范升争立《费氏易》、《左氏春秋》为官学。

(3)东汉章帝时贾逵主《左氏传》与李育主《公羊传》之争。

这三次其中就有两次发生在两汉交替之际。

自董仲舒建立起一套完整的“天人感应”学说体系开始到西汉末一百多年的时间,汉代经学名义上称之为“独尊儒术”,但已经较先秦儒学相去甚远。

与先秦时儒、墨、道、法泾渭分明的学术形态不同,此时的儒学“霸王道而杂之”,依托先秦时代各家的经书为蓝本,经过师法,家法的交相传授,结合不同时代的具体事件,形成了一套涵盖天文历法、礼仪、祭祀、君臣关系等多方面的思想体系。

形成了汉代以经入礼,以经入律,以经入仕的局面。

甚至在处理边疆问题,民族关系,治理河道这些看似与儒家思想毫无关系的方面也能找到引经据典的依据。

这是因为国家大政方针的决策中心在朝堂,这个中心由君主与诸位大臣组成,中心的核心是君主。

一旦某一思想被君主这个核心确立为官方正统思想的时候,围绕在核心周围的臣子们也就脱离不开这一指导思想了。

国家的中心在这个指导思想下运行,它出来的决策也就不可避免地带着这一指导思想的影子。

此时的“独尊儒术”的汉代经学也就不再是单纯的为经书作注疏,做训诂研究经的学问,而是可以通经致用的政治思想体系。

经学体系下的经文经学与古文经学的斗争也就不仅仅是思想文化上的争论,还是各家学者们为自家学派争夺政治话语权的斗争。

三国时期的文学创作与政治历史关系研究三国时期是中国历史上一个重要的时代,这个时期出现了魏、蜀、吴三个国家,为整个中国历史进程产生了深远的影响。

同时,三国时期也是中国文学史上一个发展最为迅猛的时期,出现了很多优秀的文学作品。

这些作品除了在文学方面有着重要的地位外,也与当时的政治历史密切相关。

本文将对三国时期的文学创作与政治历史关系进行研究。

一、三国时期的政治历史背景三国时期具有复杂的政治历史背景,这一时期的主要特点是战乱频繁,各个政权之间互相争夺控制权。

而这种战乱,往往是由于各种原因而导致的。

例如,东汉末年,当时的皇帝弱化了中央集权,地方官员得到了相对的自治,造成了地方势力的膨胀,而这些地方势力之间的冲突,也为三国时期提供了契机。

此外,三国时期还有一些其他特点,例如经济衰退、社会混乱等等。

这一时期,战争成为了常态,各个政权之间为了生存而不断进行争斗。

二、三国时期的文学特点三国时期也是中国文学史上一个重要的时期,出现了很多优秀的文学作品。

这些作品在文学方面有着重要的地位,这些作品既传承了前代的文学成果,又具有各自独特的特点。

三国时期的文学,可以概括为以下几个方面:1、写实主义色彩浓厚。

在三国时期的文学中,大量使用了写实手法,这种写实主义的风格,反映了当时社会的惨烈与残酷。

比如在《三国演义》中,不仅有很多战争场面的描写,还有很多反映人物情感和性格的描写,极富写实主义色彩。

2、文辞雄浑、富有韵味。

三国时期的文学作品,语言雄浑,富有韵味。

例如《三国演义》中的三国时代,语言大气磅礴,充满了英雄气概,体现了那个时期人们的英雄气概和斗争精神。

3、武侠元素丰富。

三国时期的文学中,武侠元素十分丰富,这是由于当时的社会环境与人们精神生活的需要所决定的。

例如《三国演义》中,许多描写武侠场面的部分,成为了字里行间中最具有质感和呼吸的地方。

4、描绘历史人物。

三国时期的文学作品中,不仅有虚构的人物,也有历史上的人物,这些历史人物有着重要的地位,反映了那个时期人们的思想和行为特点。

魏蜀吴三国之间的政治联盟与战争在中国历史上,三国时期是一个充满战争与政治斗争的时期。

魏、蜀、吴三国之间的政治联盟与战争,成为了这一时期的主要特点之一。

本文将从政治联盟的形成、战争的爆发、各国的政治策略等方面进行探讨。

首先,我们来看看三国时期政治联盟的形成。

在东汉末年,由于中央政权的衰弱,地方势力开始崛起。

刘备、曹操和孙权分别在不同地区建立了自己的势力,形成了魏、蜀、吴三个政权。

起初,三国之间并没有明确的政治联盟,各自为政。

然而,随着时间的推移,各国逐渐意识到单打独斗的局面对自己并不利。

于是,在各种外部和内部因素的推动下,三国开始进行政治联盟。

魏国作为三国中最强大的势力,曹操采取了一系列的政治手段来巩固自己的地位。

他通过联姻、任用贤才等方式,与其他势力建立起了一定的关系。

而刘备则在与曹操的斗争中,意识到单独抵抗魏国的困难,于是寻求与吴国的联盟。

刘备通过与孙权的婚姻联姻,以及互通有无的军事合作,形成了以抗魏为目标的联盟。

吴国则在面对魏国的强大压力下,也意识到与刘备的合作对自己有利。

于是,吴国与蜀国形成了同盟关系。

然而,尽管形成了政治联盟,但战争的爆发仍然是不可避免的。

三国之间的战争主要集中在魏蜀之间和魏吴之间。

魏蜀之间的战争主要是刘备想要夺取中原地区的统治权,而魏国则致力于保卫自己的势力范围。

这场战争持续了多年,双方都付出了巨大的代价。

然而,由于各种原因,刘备最终未能实现自己的目标,而魏国继续保持了对中原地区的控制。

与此同时,魏吴之间的战争也是激烈而残酷的。

孙权希望通过与魏国的战争,夺取中原地区的统治权。

然而,魏国的军事力量远远超过吴国,使得吴国在战争中处于劣势。

尽管吴国曾多次发动进攻,但最终都未能改变局势。

直到魏国内部发生了剧变,曹丕继位后,吴国才有机会重新调整战略,并最终在赤壁之战中取得了重要的胜利。

除了战争,三国时期的政治斗争也是激烈的。

各国都采取了各种手段来争夺政治地位。

刘备通过任用贤才、宽待百姓等方式,赢得了民心,并在政治上取得了一定的优势。

复旦大学徐冲、仇鹿鸣:《中国古代史》课程参考文献(修订增补版)复旦大学徐冲老师先秦~东晋一、引论1、钱穆《国史大纲·引论》,商务印书馆,1994年2、陈寅恪《冯友兰中国哲学史上册审查报告》,《金明馆丛稿二编》,三联书店,2001年3、韦伯《学术作为一种志业》,《韦伯作品集·I 学术与政治》,广西师大出版社,2004年4、谭其骧《历史上的中国和中国历代疆域》,《长水集续编》,人民出版社,1994年5、谷川道雄《战后日本的中国史论争·总论》,《日本学者研究中国史论著选译》第二卷,中华书局,1993年二、文明、民族与国家1、江上波夫《骑马民族国家》,张承志译,光明日报出版社,19882、宫崎市定《东洋朴素主义的民族与文明主义的社会》,收入氏著《宫崎市定亚洲史论考·上卷》,上海古籍出版社,20173、顾颉刚《古史辨自序》,河北教育出版社“二十世纪中国史学名著”,20034、李学勤《走出疑古时代》,长春出版社,20075、苏秉琦《中国文明起源新探》,三联书店,1999三、周克商1、傅斯年《历史语言研究所工作之旨趣》,《史语所集刊》1-1,1928年2、张光直《中国青铜时代》,三联书店,19833、杨宽《西周史》,上海人民出版社,20034、许倬云《西周史》,三联书店,20015、李峰《西周的政体》,三联书店,20106、王明柯《华夏边缘的形成:周人族源传说》,收入氏著《华夏边缘:历史记忆与族群认同》,社会科学文献出版社,2006四、从春秋五霸到战国七雄1、许倬云《春秋战国间的社会变动》,收入氏著《求古编》,商务印书馆,20142、王明柯《边缘人群华夏化历程:吴太伯的故事》,收入氏著《华夏边缘:历史记忆与族群认同》,社会科学文献出版社,20063、杨宽《战国史(增订本)》,上海人民出版社,20034、阎步克《从稍食到月俸:战国秦汉禄秩等级制新探》,收入氏著《乐师与史官:传统政治文化与政治制度论集》,三联书店,20015、杜正胜《编户齐民:传统政治社会结构之形成》,联经出版事业公司,19906、李开元《复活的历史:秦帝国的崩溃》,中华书局,20097、宫崎市定《中國聚落形態的變遷——關於邑、國、鄉、亭、村的考察》,收入氏著《宫崎市定亚洲史论考·中卷》,上海古籍出版社,20178、池田雄一《中国古代的聚落与地方行政》,《总论:中国古代聚落的发展》、《第二章:中国古代的聚落形态》,复旦大学出版社,20179、増淵隆夫《先秦时代的山林薮泽及秦的公田》,收入氏著《中国古代的社会与国家》,上海古籍出版社,201710、渡边信一郎《中国古代的王权与天下秩序》,第二章《天下的领域结构——以战国秦汉时期为中心》,中华书局,2008五、始皇帝1、杜正胜《编户齐民:传统政治社会结构之形成》,联经出版事业公司,19902、西嶋定生《中国古代帝国的形成与结构:二十等爵制研究》,中华书局,20043、阎步克《士大夫政治演生史稿》,第四章《文吏政治与秦帝国的兴亡》,北京大学出版社,19964、西嶋定生《秦漢帝国》,社会科学文献出版社,20175、西嶋定生《中国古代国家と東アジア世界》,第一篇第二章《皇帝支配の成立》,東京大学出版会,19836、睡虎地秦墓竹简整理小组编《睡虎地秦墓竹简》,文物出版社,19907、辛德勇《秦始皇三十六郡新考》,氏著《秦汉政区与边界地理研究》,中华书局,20098、卜德《秦国和秦帝国》,载于崔瑞德、鲁惟一主编《剑桥中国秦汉史》,中国社会科学出版社,19929、鶴間和幸《秦帝國の形成と地域》,汲古書院,2013六、汉的成立1、田余庆《说张楚——关于“亡秦必楚”问题的探讨》,氏著《秦汉魏晋史探微》(重订本),中华书局,20042、李开元《汉帝国的建立与刘邦集团:军功受益阶层研究》,三联书店,20003、陈苏镇《〈春秋〉与“汉道”》,中华书局,20114、陈伟《张家山汉简〈津关令〉中的涉马诸令研究》,《张家山汉简〈二年律令〉研究文集》,广西师大出版社,20075、西嶋定生《秦漢帝国》,社会科学文献出版社,20176、增渊龍夫《汉代民间秩序的构成和任侠习俗》,收入氏著《中国古代的社会与国家》,上海古籍出版社,20177、阿部幸信《漢初「郡国制」再考》,《日本秦漢史学会会報》9,20088、阿部幸信《汉初天下秩序考论》,收入《史林挥麈——纪念方诗铭先生学术论文集》,上海:上海古籍出版社,2015年。

山东大学学报(哲社版)1999年第3期汉魏之际忠君观念的演变及其影响郝虹内容提要汉魏之际忠君观念由盛转衰的变化,始于桓灵的黑暗统治对士人忠君信念的严重摧残。

汉末建安时代,皇帝傀儡化和失节士人的得志,以及两汉政治思想理论的两面性和天命论式微的影响,使忠君观念在这一时期完全坠入低谷;其最直接的后果,是魏晋以降君权的衰落。

汉魏之际是中国文化的重要转型时期,纵观其前后的历史,可见两种不同的政治性格的士大夫:之前,东汉出现了一大批前赴后继,为挽救东汉王朝统治,不惜以牺牲生命为代价的忠臣,尤其以党人的群体斗争和群体牺牲精神为最高表现形式,对东汉政权起到了强有力的支撑作用,其后,魏晋以降,忠臣寥寥,不仅再也没有形成如东汉党人那样的一种群体的声势和影响,相反,弑君篡位者却是层出不穷,三国两晋南北朝长期分裂动荡的政治局面与此不无关系。

倘以忠君观念的变化为解释问题的切入点,那么可以明显地看出,东汉中晚期是忠君观念较强的时期,而魏晋以降则大为弱化,这当中相夹的汉魏之际,正是忠君观念由盛转衰的变化时期。

一汉魏之际忠君观念由盛转衰的变化,可追溯至桓帝时期,当时,有一部分人意识到,走入仕忠君的道路是没有意义的,有人劝郭林宗入仕,郭回答:/吾夜观乾象,昼察人事,天之所废,不可支也。

0¹即无论是天象还是人事,都令人失望,即使入仕也无法有所作为。

魏桓也多次被征,乡人劝其行,他反问道:/夫干禄求进,所以行其志也。

今后宫千数,其可损乎?厩马万匹,其可减乎?左右悉权豪,其可去乎?0º乡人回答:/不可。

0魏桓慨然长叹说,/使桓生行死归,于诸子何有哉!0»也就是说,如果入仕的话,为了尽到一个忠臣的责任,最后必然以强谏忤君为始,而以被害尸还为终,有什么意义呢?李膺指责钟瑾无是非之心,而他的祖父李修则认为:/瑾似我家性,邦有道不废,邦无道免于刑戮。

0¼可见,李修也认为当时的汉室是无道的,没有必要为它卖命。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲

矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述

㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、

特点及存在的主要问题。

㈡编制依据

(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测

㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况

1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析

1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况

㈠矿区总体概况

1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况

1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。