麻杏石甘汤加味治疗痔疮临床观察

- 格式:pdf

- 大小:99.57 KB

- 文档页数:1

麻杏石甘汤——善治者,治其皮毛门德纯;麻杏石甘汤8慢性鼻窦炎《名方广用》杜某之子,15岁,患儿自述;鼻窍经常阻塞不通,嗅觉不灵,常流黄涕,气味腥臭,前额闷疼。

诊其脉略滑,舌苔黄薄。

投以麻黄5克,杏仁9克,生石膏24克,炙甘草6克,辛夷12克,细辛1克,水煎饭前服。

三剂后诸症大减,随又处以;麻黄3克,杏仁6克,生石膏15克,炙甘草3克,辛夷3克,地龙9克,水煎饭前服五剂,令其隔日服一剂,半月而愈。

论;《四圣心源》鼻病者,手太阴之不清也。

肺窍于鼻,司卫气而主降敛,宗气在胸,卫阳之本,贯心肺而行呼吸,出入鼻窍也。

肺降则气清肃而鼻通,肺逆则宗气壅阻而鼻塞。

涕者,肺气之熏蒸也。

肺中清气,氤氲如雾,雾气飘洒,化为雨露,而输膀胱,则痰涕不生,肺金不清,雾气瘀浊,不能化水,则凝郁于胸膈而痰生,熏蒸于肺窍而涕化,痰涕之作,皆由辛金之不降也。

肺气初逆,则涕清,迟则肺气堙郁,清化为浊,则滞塞而胶黏,迟而浊郁陈腐,白化为黄,则臭败而秽恶,久而不愈,色味如脓,谓之鼻痈,皆肺气逆行之所致也。

其中气不运,肺金壅满,即不感风寒,而浊涕时下,是谓鼻渊,鼻渊者,浊涕下不止也。

转载黄师《四圣》这么多,都说的很清楚了,与本案鼻炎有什么关系呢?肺主皮毛,外感伤寒,皮毛一闭,则肺气不降也,即为本案类型的鼻炎。

都说黄师的方子不好用,你看不透病理,肯定不好用。

本条鼻炎,是外寒表闭,肺气不降,你偏不解表,只是降肺,肯定降不下去,谁的方子都不好用,即使仲景的方子也不好用。

麻黄解表,卫气外达,肺气内降,自然病愈。

黄师给出了四个方子,都没有用麻黄,但黄师已经说明,即不感风寒,而浊涕时下者。

本条医案,病证肺逆鼻塞,脉略滑,此是有浮象,明显的是外感风寒,所以麻黄解表,则鼻炎能愈。

你不知解表,反说黄师的方子不行,这样的言论很无知的。

闫云科;麻杏石甘汤9《临证实验录》1咳嗽李某,28岁,妊娠七月,患风温,发热,咳嗽,鼻衄,经治疗热退血止,而咳嗽一直不休。

痰黏不爽,咳则牵引胸、胁,腹疼痛,且尿随咳而遗,食欲可,大便干,口干口苦,思饮欲冷。

麻杏石甘汤加味治疗咳嗽68例临床体会摘要】本文据经文“五脏六腑皆令人咳”及“咳嗽不止于肺,而亦不离乎肺也。

”说明五脏功能失调可导致咳嗽,但肺脏功能失调是咳嗽发生的关键,因此可从调治五脏入手治疗咳嗽。

五脏间生理上相互联系,病理上相互影响,五脏咳各具特点,遣方用药各不相同。

【关键词】浅析咳嗽五脏治疗中医学认为,五脏六腑功能失调或六淫侵袭或七情致病均可导致咳嗽的发生,正如《素问。

咳论》曰:“肺之令人咳,何也?岐伯对曰:五脏六腑皆令人咳,非独肺也。

”但肺脏功能失调是咳嗽发生的关键所在,无论外邪侵袭或其他脏腑有病,均可累及肺脏而致咳嗽。

诚如《医学三字经》云:“然肺为气之主,诸气上逆于肺则呛而咳,是咳嗽不止于肺,而亦不离乎肺也。

”五脏功能失调可导致咳嗽,因此咳嗽可从五脏论治。

一、从心论治心咳之状,咳则心痛,喉中介介如梗状,甚则咽肿喉痹[1]。

故咽痒梗塞,胸闷气短,咳逆倚息,脉涩者,咳兼心痛,乃属心咳,炙甘草汤加味。

而远志长于化心经之痰,尤为常用。

据前贤“温邪上受,首先犯肺”及“凡病温者,始于上焦,在手少阴”等论述,认为外感咳嗽以温邪为主,因温为阳邪,犯人上部,肺通天气,鼻为肺之官,邪气从鼻而入,犯手太阴[2],盖因风温袭肺,引动心包之火上逆,故治法宜宣散肺经风热,参入宁心清火之品,清.王旭高创心咳汤治疗。

心火独盛型证见喉痒作咳,干咳无痰,咽干疼痛,局部有烧灼感,饮水则舒,伴心烦,夜寐不安,舌尖红,苔黄,脉数。

查体:咽后壁淋巴滤泡散在性增生,局部充血明显,治以清心泻火,利咽止咳。

导赤散加味(加芦根白茅根茜草紫草旱莲草)[3]。

《灵枢集注》曰:“心主言,肺主声,肺为心之盖。

”每当思虑过度,心阴暗耗,喉失所养,可致声音嘶哑,喉痒作咳,多见于脑力劳动者,有骤然用脑失度史,以心阴虚为主,咽喉黏膜充血,声带轻度肥厚。

治以养心安神,润燥止咳,天王补心丹加润燥止咳化瘀之品[4]治疗。

二、从肝论治《万病回春》有“自古咳嗽十八般,只有邪气入于肝”之说。

不同剂量石膏配伍的麻杏石甘汤治疗哮喘34例临床观察张永平;邓璇;李琴【期刊名称】《云南中医中药杂志》【年(卷),期】2012(33)12【摘要】目的:观察不同剂量石膏配伍的麻杏石甘汤治疗热哮型支气管哮喘临床疗效.方法:把符合入选条件的68例患者随机分成治疗组和对照组各34例,治疗组予麻杏石甘汤(石膏四倍于麻黄),对照组予麻杏石甘汤(石膏三倍于麻黄),1天2次口服,2组均以3周为1疗程,疗程结束后,评价2组患者的临床疗效,治疗前后第1秒用力呼气量(FEV1)、用力肺活量(FVC)及最大呼气流速(PEFR)等肺功能指标,血清免疫球蛋白IgE、组胺、白三烯C4(LTC4)改善情况.结果:治疗组有效率为94.12%,对照组有效率为82.35%,治疗组明显优于对照组(P<0.05);2组肺功能,血清IgE、组胺、LTC4与治疗前比较差异均有显著性(P<0.05),且治疗组优于对照组(P<0.05).结论:2组均有较好的临床疗效,显著改善患者肺功能及明显降低了血清中的IgE、组胺、LTC4,且治疗组优于对照组.【总页数】3页(P28-30)【作者】张永平;邓璇;李琴【作者单位】贵阳中医学院第二附属医院,贵州贵阳550003;贵阳中医学院第二附属医院,贵州贵阳550003;贵阳中医学院第二附属医院,贵州贵阳550003【正文语种】中文【中图分类】R256.12【相关文献】1.麻杏石甘汤合升降散加减治疗小儿支气管哮喘发作期临床观察2.麻杏石甘汤君药不同配伍比例治疗支气管哮喘急发期52例的疗效观察3.麻杏石甘汤石膏五倍于麻黄治疗支气管哮喘急发期26例的疗效观察4.麻杏石甘汤中麻黄与石膏不同剂量配比对治疗肺热喘咳证的临床效果分析5.麻杏石甘汤加减治疗咳嗽变异型哮喘随机平行对照临床观察因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

麻杏石甘汤与定喘汤的方证病机及临床应用分析李丽梅;叶焰【摘要】麻杏石甘汤和定喘汤均为中医治疗肺病的临床常用方剂,均可用于治疗邪热壅肺型肺部疾病,然而两者在具体临证应用中仍存在细微差异.具体而言,麻杏石甘汤之“邪”为外邪、风寒之邪,而定喘汤之“邪”为内邪,是痰邪,虽然两方的病机因素均有邪热闭塞于肺,但不同点在于麻杏石甘汤的病机因素还有感受外邪,而定喘汤则无.本文主要探讨麻杏石甘汤与定喘汤病机、方证、方药及临床应用4个方面的异同,明确两方的临床应用范围.【期刊名称】《中国中医基础医学杂志》【年(卷),期】2018(024)012【总页数】3页(P1674-1675,1711)【关键词】麻杏石甘汤;定喘汤;临床应用【作者】李丽梅;叶焰【作者单位】广州市中医医院,广州 510130;广州市中医医院,广州 510130【正文语种】中文【中图分类】R289.5麻杏石甘汤即麻黄杏仁甘草石膏汤的简称,首见于张仲景的《伤寒杂病论》。

关于定喘汤的原始出处,一直以来均称其出自张时彻的《摄生众妙方》。

其实早于《摄生众妙方》20年初刊吴旻撰写的《扶寿精方》中就已经有关于定喘汤的记载,该书现仅有《珍本医书集成》[1]本。

对比两书的记载,其方名、组成、药物用量、用法等完全一致,因此定喘汤的原始出处应该变更为吴旻的《扶寿精方》。

后世对于麻杏石甘汤、定喘汤的描述及应用也有各自不同的看法和观点。

在此结合中医各家的主要观点,从病机、方证、方药、临床应用等4个方面对麻杏石甘汤、定喘汤进行比较分析,进一步明确二者的临床应用范围。

1 病机比较分析1.1 麻杏石甘汤的病机《伤寒论》中提及麻杏石甘汤的原文有两条。

第63条:“发汗后,不可更行桂枝汤,汗出而喘,无大热者,可予麻黄杏仁甘草石膏汤。

”第162条:“下后,不可更行桂枝汤,若汗出而喘,无大热者,可与麻黄杏仁甘草石膏汤。

”两条原文基本相同,后世医家多合并阐述,如尤在泾《伤寒贯珠集·卷二·太阳救逆法第四》曰:此两条“虽汗下不同,其为邪入肺中则一,故其治亦同”。

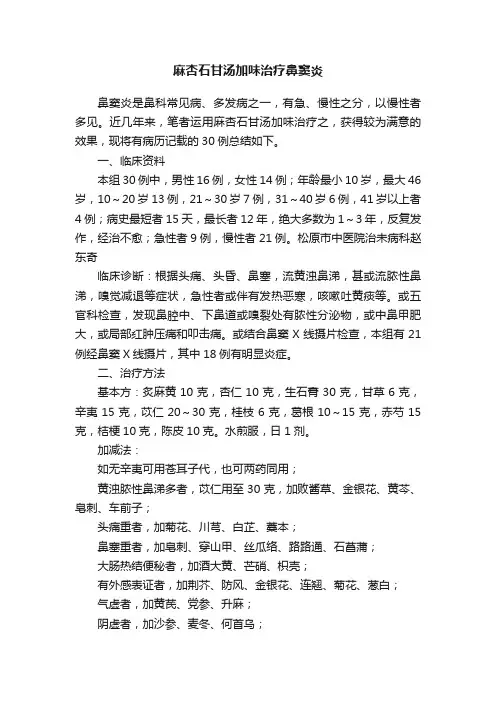

麻杏石甘汤加味治疗鼻窦炎鼻窦炎是鼻科常见病、多发病之一,有急、慢性之分,以慢性者多见。

近几年来,笔者运用麻杏石甘汤加味治疗之,获得较为满意的效果,现将有病历记载的30例总结如下。

一、临床资料本组30例中,男性16例,女性14例;年龄最小10岁,最大46岁,10~20岁13例,21~30岁7例,31~40岁6例,41岁以上者4例;病史最短者15天,最长者12年,绝大多数为1~3年,反复发作,经治不愈;急性者9例,慢性者21例。

松原市中医院治未病科赵东奇临床诊断:根据头痛、头昏、鼻塞,流黄浊鼻涕,甚或流脓性鼻涕,嗅觉减退等症状,急性者或伴有发热恶寒,咳嗽吐黄痰等。

或五官科检查,发现鼻腔中、下鼻道或嗅裂处有脓性分泌物,或中鼻甲肥大,或局部红肿压痛和叩击痛。

或结合鼻窦X线摄片检查,本组有21例经鼻窦X线摄片,其中18例有明显炎症。

二、治疗方法基本方:炙麻黄10克,杏仁10克,生石膏30克,甘草6克,辛夷15克,苡仁20~30克,桂枝6克,葛根10~15克,赤芍15克,桔梗10克,陈皮10克。

水煎服,日1剂。

加减法:如无辛夷可用苍耳子代,也可两药同用;黄浊脓性鼻涕多者,苡仁用至30克,加败酱草、金银花、黄芩、皂刺、车前子;头痛重者,加菊花、川芎、白芷、藁本;鼻塞重者,加皂刺、穿山甲、丝瓜络、路路通、石菖蒲;大肠热结便秘者,加酒大黄、芒硝、枳壳;有外感表证者,加荆芥、防风、金银花、连翘、菊花、葱白;气虚者,加黄芪、党参、升麻;阴虚者,加沙参、麦冬、何首乌;纳差者,加谷麦芽、鸡内金、砂仁、莱菔子。

三、治疗结果痊愈24例(临床症状消除,五官科检查鼻腔中、下鼻道或嗅裂处脓性分泌物消失,局部无红肿,或鼻窦摄片炎症消失),占80%;显效4例(临床症状基本消除,五官科检查鼻腔中、下鼻道或嗅裂处脓性分泌物减少,局部仍红肿,无压痛和叩击痛,或鼻窦摄片炎性改变不大),占13%;无效2例(临床症状无改善,五官科检查鼻腔中、下鼻道或嗅裂处脓性分泌物仍较多,局部仍红肿压痛和叩击痛,或鼻窦摄片炎症无改变)。

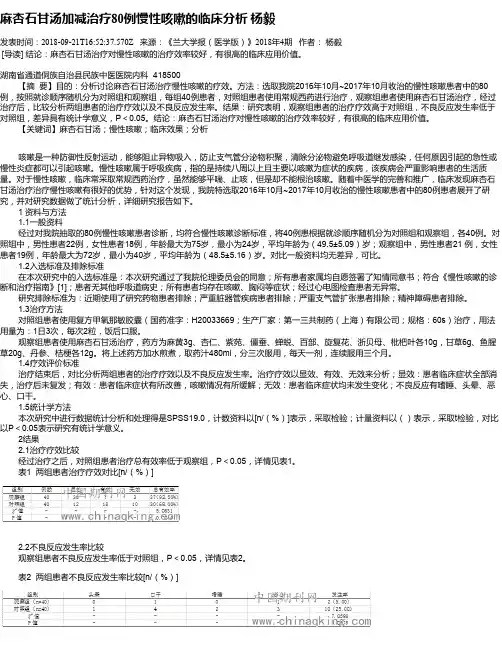

麻杏石甘汤加减治疗80例慢性咳嗽的临床分析杨毅发表时间:2018-09-21T16:52:37.570Z 来源:《兰大学报(医学版)》2018年4期作者:杨毅[导读] 结论:麻杏石甘汤治疗对慢性咳嗽的治疗效率较好,有很高的临床应用价值。

湖南省通道侗族自治县民族中医医院内科 418500【摘要】目的:分析讨论麻杏石甘汤治疗慢性咳嗽的疗效。

方法:选取我院2016年10月~2017年10月收治的慢性咳嗽患者中的80例,按照就诊顺序随机分为对照组和观察组,每组40例患者,对照组患者使用常规西药进行治疗,观察组患者使用麻杏石甘汤治疗,经过治疗后,比较分析两组患者的治疗疗效以及不良反应发生率。

结果:研究表明,观察组患者的治疗疗效高于对照组,不良反应发生率低于对照组,差异具有统计学意义,P<0.05。

结论:麻杏石甘汤治疗对慢性咳嗽的治疗效率较好,有很高的临床应用价值。

【关键词】麻杏石甘汤;慢性咳嗽;临床效果;分析咳嗽是一种防御性反射运动,能够阻止异物吸入,防止支气管分泌物积聚,清除分泌物避免呼吸道继发感染,任何原因引起的急性或慢性炎症都可以引起咳嗽。

慢性咳嗽属于呼吸疾病,指的是持续八周以上且主要以咳嗽为症状的疾病,该疾病会严重影响患者的生活质量。

对于慢性咳嗽,临床常采取常规西药治疗,虽然能够平喘、止咳,但是却不能根治咳嗽。

随着中医学的完善和推广,临床发现麻杏石甘汤治疗治疗慢性咳嗽有很好的优势,针对这个发现,我院特选取2016年10月~2017年10月收治的慢性咳嗽患者中的80例患者展开了研究,并对研究数据做了统计分析,详细研究报告如下。

1 资料与方法1.1一般资料经过对我院抽取的80例慢性咳嗽患者诊断,均符合慢性咳嗽诊断标准,将40例患根据就诊顺序随机分为对照组和观察组,各40例。

对照组中,男性患者22例,女性患者18例,年龄最大为75岁,最小为24岁,平均年龄为(49.5±5.09)岁;观察组中,男性患者21 例,女性患者19例,年龄最大为72岁,最小为40岁,平均年龄为(48.5±5.16)岁。

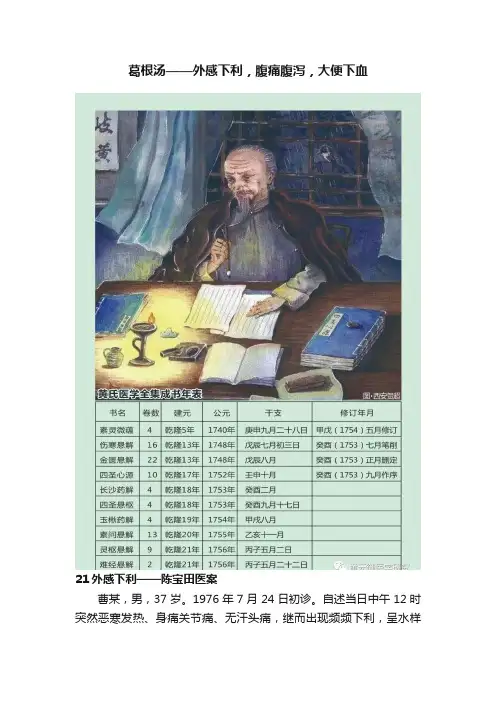

葛根汤——外感下利,腹痛腹泻,大便下血21外感下利——陈宝田医案曹某,男,37岁。

1976年7月24日初诊。

自述当日中午12时突然恶寒发热、身痛关节痛、无汗头痛,继而出现频频下利,呈水样便。

检查:体温38.9℃,舌苔薄白,脉浮,触之海底(腋窝部)无汗;两肺叩听均无异常发现,腹软,无明显压痛;胸透正常;化验白细胞总数6.0 x 109/升,小便常规正常。

西医诊断为“流感型胃肠感冒”,中医诊断为“太阳与阳明合病”,投葛根汤以发汗解表止利。

处方如下:葛根12克、麻黄10克、桂枝10克、生姜3片、甘草6克、白芍6克、大枣7枚,水煎服。

服1剂后,汗出热退,利止、脉缓而愈。

《经方证床应用》论:表寒外束,二阳经郁,郁遏阳明胃气,不能容纳水谷,已化之食,必当注下,葛根,麻黄泻二阳之卫郁,以松里气也。

善治者,治其皮毛。

皮毛为经阳,经阳病者,一定为“伤寒”,此为定理。

经阳伤寒,皮毛窍闭,里气之偏,则病象变化,不可胜数。

无论如何变化,皆统于一阳,其一阳得解,病俱得解。

22泄泻腹痛——王三尊医案吴妇,忽腹大痛大泻,医投以消滞行气之品,愈甚。

予诊脉浮数,且兼表证,知为太阳阳明合病也。

但仲景只云下利,并未言痛。

然证与书,每每不能恰合,当以意消息得之。

仍投以葛根汤,汗出而愈。

出处:《医权初编》卷下。

《经方一剂起沉疴》论:浮数者,浮为太阳不散,数为阳郁之热,此腹泻者,解表则愈。

从本医案论,用葛根汤即愈。

从另外论也行,肺主皮毛,肺与大肠相表里,皮毛窍闭,肺气不降,则大肠不升而下利,此解也是能行,总不如葛根汤理论系统。

23外感腹泻——董正平医案2006年秋,我在北京中医药大学上学。

一个周末,我在教学楼用公用电话给家里打电话。

母亲在电话里告诉我:3天前外出做客,吃饭时,喝了几杯啤酒,回家途中又感受风寒。

当晚出现肠鸣、腹泻,已经吃了氟哌酸、十滴水等药,效果不明显。

肚子现在仍然咕噜咕噜地响,大便像水一样稀,略带腥味,肚子胀,不疼。

身上怕冷,没有汗,浑身疼,腰背部尤其厉害,偶尔恶心,吐酸水。

麻黄杏仁甘草石膏汤麻黄杏仁甘草石膏汤(方组、临证参考用量)麻黄12g 杏仁9g 炙甘草6g 生石膏24g 上四味,以水1400ml ,煮麻黄,减400ml ,去上沫,再下余药,煮取400ml ,去滓,温服200ml 。

(功效)辛凉宣泄,清肺平喘。

(主治}主证:汗出而喘,无大热,口渴,咳嗽,气喘,痰黏色黄,舌尖红,苔薄白而干,或薄黄,脉浮数,或滑数。

副证:恶风,头痛,鼻塞,胸胁疼痛,烦躁,或无汗。

(临证加减)1.麻杏石甘汤加减治疗小儿肺炎。

药用麻黄1.5-5g ,杏仁4 —8g ,石膏15〜25g ,甘草1-4g ,桔梗4 一lOg ,黄苓、银花各6-IOg,淡竹叶10-15g,陈皮5 一10g,茯苓8-10g。

痰热闭肺去陈皮、茯苓;风热犯肺去石膏、黄苓、陈皮、茯苓;痰湿阻肺去石膏、银花。

若并发水气凌心者用真武汤加减;厥脱者用独参汤或参附汤加减。

[四川中医,1989 ,cu ,:93 2。

麻杏石甘汤治疗小儿外感发热:药用生石膏15 —30g ,麻黄、生甘草各6g ,杏仁log。

热毒重加银花、连翘、黄苓;咳嗽加桔梗;腹泻加黄连。

服12 小时热退者为有效。

[湖北中医杂志,1987 ,(1) :153 3.麻杏石甘汤合葶苈大枣泻肺汤治疗结核性胸膜炎。

基本方为麻杏石甘汤合葶苈大枣泻肺汤加瓜蒌皮。

如胸痛者,加元胡,枳壳;发热较重者,加重生石膏至20g ,加柴胡;咳喘胸满较甚者,加重炙麻黄用至12g ,加桔梗、苏子;体质虚弱偏于气虚者,加生黄芪、党参;偏重于阴虚者,酌加生地、太子参,丹皮;痰涎壅盛者,加桔梗、半夏,贝母、胆南星.[陕西中医函授,1997 ,(6) :19~20]4。

麻杏石甘汤加味治疗百日咳:本方用麻黄、杏仁、生膏、百部、葶苈子、大枣、甘草、饴糖。

[江西中医,1960 ,clO ,:2s]5。

麻杏石甘汤加味治疗支气管炎:以麻杏石甘汤加地龙、夜交藤、半夏、葶苈子、篇蓄。

[天津医学,1975 ,c12 ,:626]6.麻杏石甘汤合葶苈大枣泻肺汤加味治疗支气管哮喘:药用麻黄9g,杏仁12g,生石膏20g,炙甘草6g,葶苈子、桑白皮各IOg,大枣7枚,地龙5g。

麻杏石甘汤合千金苇茎汤加减辅治慢性阻塞性肺疾病急性加重

期临床观察

廖乙雄;万小松

【期刊名称】《实用中医药杂志》

【年(卷),期】2024(40)5

【摘要】目的:观察麻杏石甘汤合千金苇茎汤加减辅治慢性阻塞性肺疾病(COPD)急性加重期的效果。

方法:70例按随机数字表法分为两组各35例,两组均行西医常规治疗,观察组加用麻杏石甘汤合千金苇茎汤加减治疗。

结果:总有效率观察组高于对照组(P<0.05),治疗后观察组用力肺活量(FVC)、第1秒用力呼吸容积(FEV1)、呼气流量峰值(PEF)高于对照组而咳嗽、喘息、气短评分与C反应蛋白(CRP)、肿瘤坏死因子(TNF-α)低于对照组(P<0.05),两组不良反应比较差异无统计学意义(P>0.05)。

结论:麻杏石甘汤合千金苇茎汤加减辅治COPD急性加重期可提高疗效,且无严重不良反应。

【总页数】3页(P933-935)

【作者】廖乙雄;万小松

【作者单位】江西省德安县中医院内科

【正文语种】中文

【中图分类】R563.3

【相关文献】

1.麻杏石甘汤合千金苇茎汤辅治慢性阻塞性肺疾病急性加重期痰热壅肺型临床观察

2.千金苇茎汤合瓜蒌薤白杏仁汤治疗慢性阻塞性肺疾病急性加重期临床研究

3.麻杏石甘汤合千金苇茎汤联合噻托溴铵对痰热壅肺型慢性阻塞性肺疾病急性加重期患者呼吸困难指数评分、血清降钙素原及用力肺活量的影响

4.千金苇茎汤合小陷胸汤加味治疗痰热郁肺证慢性阻塞性肺疾病急性加重期临床研究

5.麻杏石甘汤合银翘散加减辅治慢性阻塞性肺疾病急性加重期临床观察

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

柴维汉应用麻杏石甘汤治疗特应性皮炎验案一例摘要:特应性皮炎是一种常见的炎症性皮肤病,多发生于婴幼儿及儿童,病程较长,易复发。

传统中医认为特应性皮炎主要是由于内外两种因素相互作用所致。

柴维汉应用麻杏石甘汤治疗特应性皮炎一例,取得了良好疗效。

关键词:特应性皮炎;麻杏石甘汤;中医治疗特应性皮炎(atopic dermatitis,AD)是一种常见的炎症性皮肤病,其临床表现为皮肤干燥、发红、瘙痒、潮红、出汗及皮肤粗糙等,常常伴有皮肤破溃及渗出。

特应性皮炎多见于儿童及婴幼儿,病程较长,容易反复发作,给患者及家属带来不小的困扰。

传统中医认为特应性皮炎的病因多种多样,主要原因是机体先天禀赋的不足,以及外界因素所致。

外界因素包括寒湿、风热、湿热等外邪,而先天禀赋不足则表现为脾胃功能失调,气血运行不畅。

中医治疗特应性皮炎时,通常会从调整脾胃功能、祛邪、滋补气血等方面入手,达到平复病理变化的目的。

麻杏石甘汤是《伤寒论》中的一首验案方,具有清热祛湿、祛风止痒、益气生津的功效。

柴维汉教授多年来在临床中不断总结经验,结合麻杏石甘汤的特点,研制出了治疗特应性皮炎的方剂,并且取得了良好的疗效。

病例报告患者为男性,8岁。

主诉全身皮肤干燥、发红、瘙痒、反复发作5年余,加重时伴有皮肤破溃渗出。

患者母亲反映患儿平时体质虚弱,易感冒,经常出现食欲不振、便秘、精神不振等症状。

查体:患儿全身皮肤有不同程度的慢性炎症,皮肤干燥、粗糙,可见有不同大小的皮疹,可见有渗出、结痂等。

诊断为特应性皮炎。

治疗过程:柴维汉医师根据患者的病情,应用麻杏石甘汤治疗。

方剂为麻黄9克,杏仁9克,石膏15克,甘草6克,生地黄15克,玄参9克,苍术9克。

每日一剂,水煎服,连服30剂。

还加强饮食调养,忌辛辣刺激食物,多食新鲜蔬菜水果,保持情绪稳定,适当运动。

治疗效果:治疗后,患者皮肤瘙痒明显减轻,皮肤慢慢恢复正常,加重时不再有皮肤破溃渗出的情况。

全身症状也明显好转,精神状态良好,食欲增加,便秘症状缓解。