血管内皮细胞标志物研究进展

- 格式:pdf

- 大小:470.18 KB

- 文档页数:6

cd31免疫荧光染色原理CD31是一种细胞表面上的糖蛋白,也被称为血管内皮细胞的附着分子。

它在血管内皮细胞、血小板、单核/巨噬细胞和淋巴细胞等细胞类型上高表达,是血管内皮细胞的标志物之一、免疫荧光染色是一种常用于检测和定量细胞表面蛋白的技术,能够通过特异性抗体与目标抗原结合,然后使用荧光标记物来可视化目标蛋白的分布和定位。

免疫荧光染色的原理如下:1.抗原修复:组织切片或细胞需要进行抗原修复,以恢复可能被固定或嵌入剂破坏的抗原的原始结构。

抗原修复方法包括加热、酶解和酸解等。

2.阻断非特异性结合:为了防止非特异性抗体结合,需要使用一种非特异性抗体或血清来阻断细胞或组织样品中的非特异性结合位点。

4.渗透化:对组织样本进行渗透化,以增加抗体的渗透性和结合效率。

渗透化是为了使抗体更好地进入细胞或组织内部,使其能够与目标抗原结合。

5.染色:将抗体标记物加到样本中,使其能够与CD31抗原结合。

标记物可以是荧光染料、酶或金粒等。

其中,荧光染料常用于可视化和定量化免疫染色反应。

6.花式冲洗:通过一系列的洗涤步骤,去除未结合的抗体和其他非特异性结合物。

这样有助于减少背景干扰和提高显色信号的特异性。

7.可视化和成像:最后,观察/拍摄荧光信号。

使用荧光显微镜来观察、拍摄和记录荧光信号,可以通过荧光染色的亮度和/或分布来定量CD31抗原的表达。

总结起来,CD31的免疫荧光染色原理是通过特异性抗体与CD31抗原结合,然后使用荧光标记物来可视化和定量化CD31抗原的表达。

这种技术在研究血管内皮细胞和其他与血管相关的细胞类型时具有广泛的应用价值。

三种血管内皮损伤指标血清水平与冠心病病变范围的关系王昌富;江涛【摘要】目的:探讨血清可溶性血管细胞黏附分子-1(sVCAM-1)、可溶性细胞间黏附分子-1(sICAM-1)、血管性血友病因子(vWF)水平与冠心病(CHD)病变范围的相关性.方法:根据冠脉造影结果将87例患者分为CHD组(63例)和对照组(24例).采用ELISA平行检测两组血清sVCAM-1、sICAM-1和vWF水平,酶法测定血脂水平,比较两组患者sVCAM-1、sICAM-1、vWF及血脂水平的差异,并进行相关性分析;以冠脉狭窄支数作为判断CHD病变范围的依据,探讨不同病变范围患者血清sVCAM-1、sICAM-1和vWF的水平变化.结果:CHD组血清sVCAM-1、sICAM-1、vWF水平显著高于对照组(P<0.01);血清sVCAM-1、sICAM-1和vWF水平与血脂水平之间无明显相关性(P>0.05);单支冠脉狭窄组血清sVCAM-1、sICAM-1水平显著低于多支冠脉狭窄组(P<0.05).结论:CHD患者血清sVCAM-1、sICAM-1和vWF水平升高,sVCAM-1、sICAM-1水平与CHD病变范围有关.%Objective: To investigate the association of serum levels of soluble vascular cell adhesion molecule 1 (sVCAM-1) ,soluble intercellular adhesion molecule 1 (slCAM-1) ,von Willebrand factor (vWF) and the extent of coronary heart disease (CHD). Method: Eighty-seven patients were divided into CHD group(n=63,M/F:59/4) and control group(n = 24, M/ F:20/4) according to coronary angiography results. The serum levels of sVCAM-1, slCAM-1 and vWF were measured with enzyme-linked immu-nosorbent assay, and the serum levels of lipids was measured with enzymatic determination. The correlation of the serum levels of sVCAM-1, slCAM-1, vWF, lipids and different number of vessel disease were evaluated. Results: The serumlevels of sVCAM-1 ,slCAM-l, vWF were higher in patients with CHD than those in the controls(P<0. 01). There's no correlation between levels of sVCAM-1, slCAM-1, vWF and levels of liprnids(P>0. 05). Levels of sVCAM-1 and slCAM-1 were lower in patients with 1-vessel coronary stenosis then those in ≥2 vessel coronary stenosis (P<0. 05). Conclusion; Levels of sVCAM-1, slCAM-1 and vWF were significant high in patients with CHD. Levels of sVCAM-1 and slCAM-1 were related to lesion range of CHD.【期刊名称】《微循环学杂志》【年(卷),期】2013(023)001【总页数】3页(P24-25,27)【关键词】细胞黏附分子;血管性血友病因子;冠心病【作者】王昌富;江涛【作者单位】华中科技大学同济医学院附属荆州医院检验医学部,荆州长江大学医学院免疫研究所,荆州,434020;华中科技大学同济医学院附属荆州医院检验医学部,荆州长江大学医学院免疫研究所,荆州,434020【正文语种】中文【中图分类】R541.4冠心病(Coronary Heart Disease,CHD)的主要病理生理机制为血脂异常、炎症反应和血栓形成。

中国血液净化2012年5月第11卷第5期C hi n J B l oodPu r i f,M ay,2012,'C ol,l I.N o.5内皮祖细胞在慢性肾脏疾病患者心血管疾病发生中的新进展蔫丽娜综述方炜审校中图分类号:R692.5文献标识码:A doi:10.3969/j.i ss r1.1671—4091.2012.05.012以往研究认为内皮祖细胞(endot hel i al pr o—geni t o r cel1S,E PCs)仅存在于胚胎发育阶段,之后的研究发现E PC s也存在于成体。

目前的研究结果发现,E PC s主要来源于胚胎的中胚层和出生后的骨髓,是一群被发现的同时存在于胎肝、脐带血和成人外周血中、能够分化为内皮细胞的多潜能细胞,这群细胞具有修复损伤内皮细胞以及增强组织缺血后血管发生(ya sc ul ogenesi s)和血管新生(angi ogenes i S)的作用。

1E PC s生物学特性E PCs的主要来源包括胚胎中胚层、骨髓、脐血以及外周血。

目前有关EPC s的特异性表面标志物尚缺乏统一的意见。

1997年。

A sahar a:¨首次利用C D34及V E G FR一2(v ascul ar endot hel i al gr o w t hf a ct or r e ce pt o r2/ki nas e i nser t dom a i nr ecept or,V E G FR2’/K D R+)表面标志物经免疫磁珠法从人外周血中成功分离、纯化出能分化为血管内皮细胞的前体细胞,并将其命名为血管内皮祖细胞。

C D34是相对分子质量为l10000的唾液酸粘蛋白,选择性表达于造血干细胞及某些激活的血管内皮细胞,其功能是作为内皮细胞及造血前体细胞相互作用的粘附分子。

V E G FR-2即Fl k—l(鼠)或K D R(ki nas e i nser t do m ai n r ecept or)(人),血管系统最早出现的细胞标志,是胚胎期血管发生的关键受体。

dotheHaldlsmptionoftheaorticvalveinhypercholester-olemicrabbits.JAmCoilCardiol,2007;49:1482一148929O’BrlenKD,Probstfleld/L,CaulfieldMTeta/.Angiotensin—convertingenzymeinhibitorsandchange一23一inaorticvalvecalcium.ArchInternMed,2005;165:858—862(2008—12-01修回)血管内皮生长因子及其受体对缺血性脑血管病脑微血管生成作用机制研究进展串河南中医学院第一附属医院(450000)刘轲杨歆科综述李建生审校摘要血管内皮生长因子及其受体具有促进内皮细胞增殖,加速新生血管形成,增加血管通透性等特点,它与缺血性脑血管病的发生发展密切相关。

本文将从血管内皮生长因子及其受体的概况、诱导途径、在脑缺血损伤后血管生成中的利弊影响几方面对血管内皮生长因子/血管内皮生长因子受体系统作一综述,详述其在血管生成方面的调控机制、时空表达、细胞分布及剂量关系等特点,并对血管内皮生长因子在目前应用中遇到的问题及在未来临床中的应用前景予以分析。

关键词血管内皮生长因子;血管内皮生长因子受体;缺血性脑血管病;血管生成缺血性脑血管病的发生源于血管闭塞后局部脑血流供应障碍,致使脑组织缺血缺氧而发生坏死或软化,并在坏死区周围形成缺血半暗带。

以往研究发现,在脑缺血早期若能及时恢复半暗带区的血供,可挽救濒死的缺血脑组织,逆转缺血区神经细胞的功能。

超早期再恢复缺血半暗带区血流成为改善脑组织损伤的关键。

近年来,为寻求促进缺血半暗带区超早期血流恢复的切实可行的方法,人们对缺血性脑血管病进行了深入的研究,在对大量病例的观察中,人们发现大部分脑缺血损伤患者缺血脑组织内均存在有不同程度新生微血管密度的增加。

随着对此血管新生现象研究的不断深入,人们发现缺血区毛细血管增生的范围与程度直接关系到缺血半暗带区血流的灌注,影响神经功能的恢复,对患者预后的改善有明显促进作用。

心血管疾病的研究进展与治疗新策略近年来,心血管疾病在全球造成了极大的人群负担,成为导致死亡和残疾的主要原因之一。

针对这一问题,世界各地的科研人员和医学专家不断致力于心血管疾病的研究,并引入了新的治疗策略。

本文将为您介绍心血管疾病的研究进展以及新的治疗策略。

一、心血管疾病的研究进展在对心血管疾病的研究中,科学家们发现了许多与心血管疾病发生发展密切相关的因素。

其中,高血压、高血脂和糖尿病等传统危险因素一直受到广泛的关注。

此外,新型的危险因素如氧化应激、慢性炎症和内皮功能异常也日益受到重视。

这些研究进展为心血管疾病的预防和治疗提供了新的思路。

1.1 高血压的研究进展高血压作为心血管疾病的重要危险因素,其研究一直备受关注。

近年来,科学家们对高血压的病理机制有了更深入的认识。

通过研究,他们发现血管内皮细胞功能异常、肾素-血管紧张素系统过度激活以及交感神经系统失控等因素与高血压的发生发展密切相关。

这些研究成果为高血压的诊断和治疗提供了新的方向。

1.2 高血脂的研究进展高血脂是心血管疾病的另一个重要危险因素,特别是低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)的升高与动脉粥样硬化的形成密切相关。

近年来,科学家们发现氧化低密度脂蛋白、炎症反应和内皮功能异常等因素在高脂血症的发病机制中起到重要作用。

这些研究结果为高脂血症的治疗提供了新的思路,如通过降低氧化应激和减少炎症反应来改善血脂水平。

1.3 糖尿病的研究进展糖尿病被认为是心血管疾病的独立危险因素之一,它与高血糖同时存在,通过多种途径导致心血管疾病的发生。

近年来,科学家们对糖尿病的研究取得了一系列重要的进展。

例如,胰岛素抵抗、炎症反应和氧化应激等因素在糖尿病引发心血管疾病的机制中发挥着重要作用。

这些研究结果为糖尿病的治疗提供了新的方向,如通过改善胰岛素敏感性和降低炎症反应来预防心血管疾病的发生。

二、心血管疾病的治疗新策略针对心血管疾病的研究进展,科学家们提出了许多新的治疗策略。

huvec细胞鉴定方法-概述说明以及解释1.引言1.1 概述HUVEC(人脐静脉内皮细胞)是一种常用的细胞模型,在很多生物医学研究中被广泛应用。

正确认识和鉴定HUVEC细胞的方法对于确保实验结果的准确性和可靠性至关重要。

然而,由于其细胞特性的多样性和相似性,准确地鉴定HUVEC细胞一直是一个具有挑战性的课题。

目前,主要的HUVEC细胞鉴定方法包括形态学观察、免疫细胞化学染色和遗传学分析等。

形态学观察是最直观的方法,通过观察细胞的形态、大小、颜色等特征来初步鉴定。

然而,形态学观察仅仅是最初的鉴定步骤,无法提供确凿的证据。

免疫细胞化学染色是一种常用的鉴定方法,通过使用特异性的抗体标记HUVEC细胞所表达的特定蛋白,如血管内皮细胞相关抗原(CD31)、血管内皮细胞黏附分子(VCAM-1)等。

这种方法能够在细胞水平上确定细胞的身份,并且具有较高的特异性和敏感性。

另外,遗传学分析也是一种重要的HUVEC细胞鉴定方法。

通过检测HUVEC细胞中特定基因的表达情况或突变情况,如内皮细胞特异性基因(von Willebrand因子、血管内皮生长因子等)的表达,或特定突变基因(如朊病毒受体Eynoltin-2的突变)等,可以进一步确定细胞的身份。

综上所述,准确鉴定HUVEC细胞的方法包括形态学观察、免疫细胞化学染色和遗传学分析等多种方法的综合应用。

在进行HUVEC细胞相关研究时,应充分考虑综合运用这些方法来确保实验结果的准确性和可靠性。

未来的研究可以进一步改进和发展更加精确、高效的HUVEC细胞鉴定方法,以满足不断深入的实验需求。

1.2 文章结构文章结构部分的内容如下:文章结构部分旨在向读者介绍本篇文章的整体结构,以帮助读者更好地理解和阅读文章。

本文分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分包括概述、文章结构和目的三个方面。

在概述中,将简要介绍HUVEC细胞的重要性和研究价值。

文章结构部分将向读者展示本文的整体框架,以便读者在阅读过程中能够有条不紊地理解文章内容。

成血管特征基因表达 pcr

成血管特征基因表达PCR是一种用于研究血管内皮细胞特征基因表达的实验方法。

血管内皮细胞特征基因包括一系列与血管形成和功能密切相关的基因,如血管生成标志物和内皮细胞特异性蛋白等。

PCR(聚合酶链式反应)是一种用于扩增DNA片段的技术,可以帮助研究人员定量分析血管内皮细胞中特定基因的表达水平。

在进行成血管特征基因表达PCR实验时,首先需要提取血管内皮细胞总RNA,并通过逆转录反应将RNA转录成cDNA。

然后,利用PCR引物设计的原则,选择与感兴趣基因对应的引物,进行PCR扩增。

扩增产物可以通过凝胶电泳或实时荧光定量PCR等方法进行分析和定量。

成血管特征基因表达PCR实验可以帮助研究人员了解血管内皮细胞中特定基因的表达模式,从而揭示血管形成和血管功能调控的分子机制。

这对于研究心血管疾病、肿瘤血管生成以及血管相关疾病具有重要意义。

在实验设计和数据分析上,研究人员需要注意控制实验条件的一致性,选择合适的正常化方法来减少实验误差,并结合其他分子

生物学技术如Western blot和免疫组化等进行综合分析,以确保研究结果的可靠性和科学性。

总的来说,成血管特征基因表达PCR是一种重要的实验技术,可以帮助研究人员深入了解血管内皮细胞特征基因的表达情况,为血管生物学和相关疾病的研究提供重要的实验依据和数据支持。

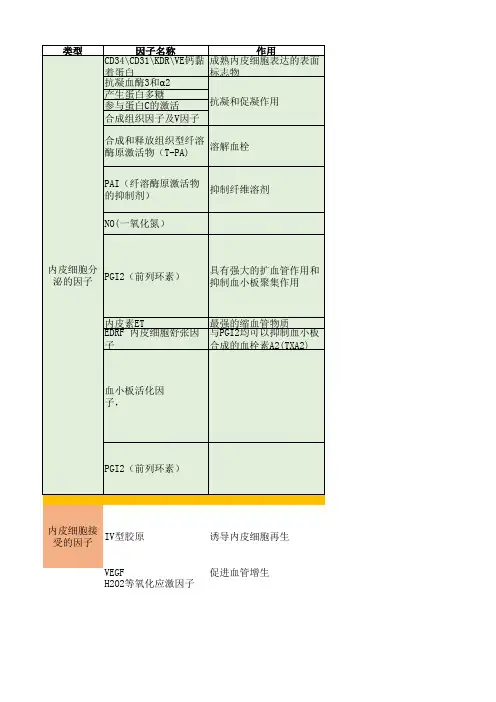

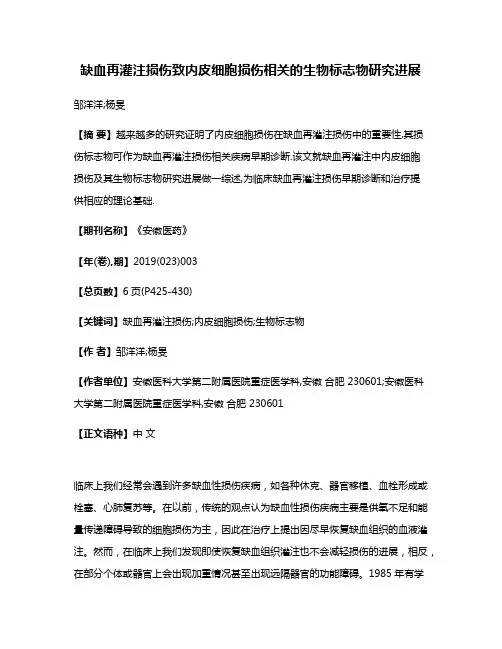

缺血再灌注损伤致内皮细胞损伤相关的生物标志物研究进展邹洋洋;杨旻【摘要】越来越多的研究证明了内皮细胞损伤在缺血再灌注损伤中的重要性,其损伤标志物可作为缺血再灌注损伤相关疾病早期诊断.该文就缺血再灌注中内皮细胞损伤及其生物标志物研究进展做一综述,为临床缺血再灌注损伤早期诊断和治疗提供相应的理论基础.【期刊名称】《安徽医药》【年(卷),期】2019(023)003【总页数】6页(P425-430)【关键词】缺血再灌注损伤;内皮细胞损伤;生物标志物【作者】邹洋洋;杨旻【作者单位】安徽医科大学第二附属医院重症医学科,安徽合肥 230601;安徽医科大学第二附属医院重症医学科,安徽合肥 230601【正文语种】中文临床上我们经常会遇到许多缺血性损伤疾病,如各种休克、器官移植、血栓形成或栓塞、心肺复苏等。

在以前,传统的观点认为缺血性损伤疾病主要是供氧不足和能量传递障碍导致的细胞损伤为主,因此在治疗上提出因尽早恢复缺血组织的血液灌注。

然而,在临床上我们发现即使恢复缺血组织灌注也不会减轻损伤的进展,相反,在部分个体或器官上会出现加重情况甚至出现远隔器官的功能障碍。

1985年有学者就上述现象提出了缺血再灌注损伤概念,将缺血或缺氧的组织器官损伤后恢复循环灌注后导致缺血性损伤情况加重的现象称为缺血再灌注损伤。

从缺血再灌注的提出到现在仍未完全清楚其产生的病理生理机制,它是一个由多种细胞和介质共同参与的复杂病理生理过程。

就目前研究缺血再灌注损伤产生的机制途径来说其核心环节主要包括氧自由基的大量产生,微血管功能障碍,细胞内钙超载,过度炎症反应的激活,近年最新发现细胞凋亡可能在再灌注损伤中起重要作用,上述的相关损伤机制不是独立,它们之间可互相作用、互相激活、互相调节,其产生都依赖着一个上游载物“内皮细胞”[1]。

自从内皮细胞被发现就有很多研究说明其与许多疾病有着密切的关联,有研究在缺血再灌注损伤方面内皮细胞的损伤同样重要。

由于缺血再灌注损伤可涉及不同器官和组织甚至远隔的器官损伤,使得疾病进展的速度和程度难以判断,且缺少相应的指标来指导治疗和评估治疗效果。

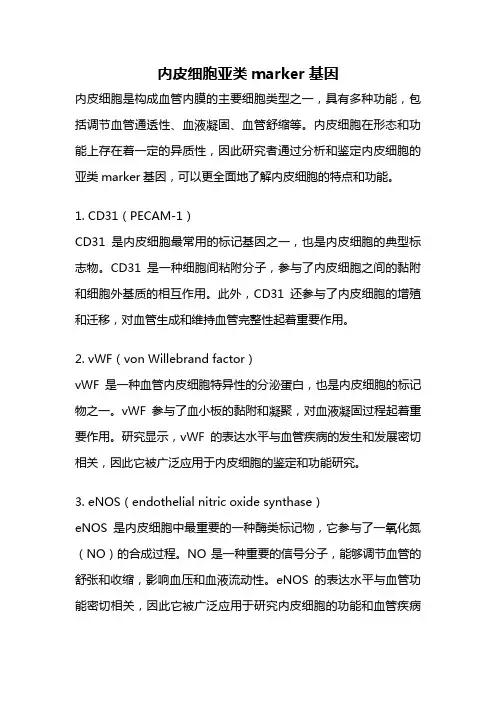

内皮细胞亚类marker基因内皮细胞是构成血管内膜的主要细胞类型之一,具有多种功能,包括调节血管通透性、血液凝固、血管舒缩等。

内皮细胞在形态和功能上存在着一定的异质性,因此研究者通过分析和鉴定内皮细胞的亚类marker基因,可以更全面地了解内皮细胞的特点和功能。

1. CD31(PECAM-1)CD31是内皮细胞最常用的标记基因之一,也是内皮细胞的典型标志物。

CD31是一种细胞间粘附分子,参与了内皮细胞之间的黏附和细胞外基质的相互作用。

此外,CD31还参与了内皮细胞的增殖和迁移,对血管生成和维持血管完整性起着重要作用。

2. vWF(von Willebrand factor)vWF是一种血管内皮细胞特异性的分泌蛋白,也是内皮细胞的标记物之一。

vWF参与了血小板的黏附和凝聚,对血液凝固过程起着重要作用。

研究显示,vWF的表达水平与血管疾病的发生和发展密切相关,因此它被广泛应用于内皮细胞的鉴定和功能研究。

3. eNOS(endothelial nitric oxide synthase)eNOS是内皮细胞中最重要的一种酶类标记物,它参与了一氧化氮(NO)的合成过程。

NO是一种重要的信号分子,能够调节血管的舒张和收缩,影响血压和血液流动性。

eNOS的表达水平与血管功能密切相关,因此它被广泛应用于研究内皮细胞的功能和血管疾病的发生机制。

4. ICAM-1(intercellular adhesion molecule 1)ICAM-1是内皮细胞表面黏附分子的一种,参与了炎症反应和免疫应答过程。

ICAM-1能够与白细胞表面的整合素结合,促进白细胞的黏附和迁移,从而参与了炎症反应和免疫细胞的介导的病理过程。

ICAM-1的表达水平与炎症疾病的发生和发展密切相关,因此它也被广泛应用于内皮细胞的炎症反应研究。

5. VE-cadherin(vascular endothelial cadherin)VE-cadherin是一种细胞间黏附蛋白,是内皮细胞黏附的重要分子。

纟宗述血管内皮糖萼的研究进展**国家自然科学基金资助项目(编号:81360289),云南省科技厅-昆明医科大学联合专项资金项目(编号:2015FB079,2017FE467(- 194),2017FE468( -180))△通信作者。

E- mail :lingbin_icu@ 163. com马壮,修光辉,熊伟,周霞,孙洁,凌斌A昆明医科大学第四附属医院重症医学科(云南昆明650021)【摘要】 血管内皮糖萼是覆盖在血管内皮上的带有负电荷的绒毛状结构,是血管内皮与血浆之间的天然屏障,主要起调节血管的通透性、调节炎症反应(白细胞的黏附与流动)、转导血管机械剪切力、抑制血管内 凝血等作用,本文阐述了糖萼的结构、生理功能、影响因素及保护方面的相关研究进展。

【关键词】 血管内皮糖萼;炎症反应;血管通透性;凝血功能;药物保护【中图分类号】R322.1*2;R817.1【文献标志码】ADOI :10. 13820/j. cnki. gdyx. 20183583血管内皮糖萼也称多糖包被,是一层20nm 左 右的淡蓝色荧光物质,由Luft 于1966年在电镜下直 接观察到⑴。

目前已有大量的实验证明,糖萼的脱落与炎症反应、动脉粥样硬化、糖尿病等一系列疾病 的病理生理过程有关,通过研究糖萼的结构、功能及其保护方法,有助于对微循环病理生理改变的理解。

1糖萼的结构及功能1.1糖萼的结构糖萼层是一个动态的天然屏障, 介于管壁和血液之间。

主要由蛋白聚糖、糖胺聚糖、 膜糖蛋白及血浆蛋白组成,其中蛋白聚糖和糖胺聚 糖是其主要组成部分⑵。

蛋白聚糖包括多配体聚糖-1( Syndecan - 1 )、 磷脂酰肌醇聚糖及唾液酸。

其中Syndecan - 1作为核心蛋白通过跨膜结构域依附在血管内皮上,并与 硫酸乙酰肝素(heparin sulfate , HS)和硫酸软骨素(chondroitin sulfate , CS)相连接⑴,这种结构参与了 血管内皮剪切力的转导⑶;而磷脂酰肌醇聚糖则是通过糖基化磷脂酰肌醇锚定在内皮细胞上,同时与HS 相连,构成了糖萼的“骨架”。