宫颈癌流行病学及高危因素研究进展

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:3

宫颈癌诊治指南一、流行病学宫颈癌是全球妇女中仅次于乳腺癌和结直肠癌的第3个常见的恶性肿瘤,在发展中国家是仅次于乳腺癌居第2位常见的恶性肿瘤,是最常见的女性生殖道恶性肿瘤。

2008年全球估计新发宫颈癌病例52.98万,死亡病例25.51万人,其中85%新发病例在发展中国家(Jemal,2011)。

随着宫颈癌筛查的开展,发达国家宫颈癌的发病率及死亡率明显下降。

宫颈癌的发病率有明显的地区差异,我国宫颈癌分布主要在中部地区,农村高于城市,山区高于平原,全国高发区有江西铜鼓,湖北五峰,陕西略阳。

粗略估算欧盟国家妇女每年宫颈癌发病率13.2/100000,而病死率为5.9/100000。

每年世界范围内的宫颈癌新增病例近500000,死亡274000。

宫颈癌是造成妇女死亡的第三大常见原因。

通常在发展中国家开展对妇女的筛查和治疗较困难,所以与发达国家相比,发展中国家宫颈癌的病死率是发达国家的10倍,而且每年新发病例的80%都发生在发展中国家。

即使数据是从参加筛査的患者得到的,但大多数欧盟国家的筛查能力还是很令人满意的,各种筛查项目的覆盖率从10%~79%不等,均小于80%。

1.2 危险因素近来有证据表明:初次性生活过早和早年分娩都是发展中国家妇女发生宫颈癌的危险因素。

与宫颈癌相关的其它高危因素有:1. 性行为:过早开始性生活,多个性伴侣;2. 月经及分娩因素:经期卫生不良,经期延长,早婚,早育,多产等;3. 性传播疾病导致的宫颈炎症对宫颈的长期刺激; 4. 吸烟:摄入尼古丁降低机体的免疫力,影响对HPV感染的清除,导致宫颈癌特别是鳞癌的风险增加; 5. 长期服用口服避孕药:服用口服避孕药8年以上宫颈癌特别是腺癌的风险增加两倍; 6. 免疫缺陷与抑制:HIV感染导致免疫缺陷和器官移植术后长期服用免疫抑制药物导致宫颈癌的发生率升高; 7. 其它病毒感染:疱疹病毒II型(HSV-II)与宫颈癌病因的联系不能排除。

1.3 发病原因通过性传播的高危人乳头瘤病毒(HPV)的持续感染实际上是所有宫颈癌的发病原因。

第1篇一、引言宫颈癌是女性常见的恶性肿瘤之一,近年来,随着医疗技术的进步和人们健康意识的提高,宫颈癌的早期筛查和预防措施得到了广泛关注。

本报告通过对最新宫颈癌数据分析,旨在揭示宫颈癌的流行病学特征、风险因素、诊断和治疗现状,为我国宫颈癌的防治工作提供科学依据。

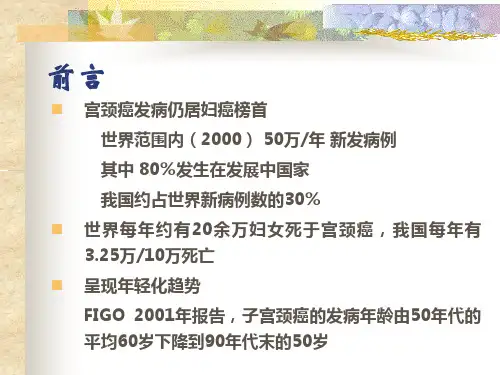

二、宫颈癌的流行病学特征1. 发病率与死亡率据世界卫生组织(WHO)统计,全球每年约有50万新发宫颈癌病例,每年约有30万女性死于宫颈癌。

在我国,宫颈癌的发病率位居女性恶性肿瘤的第二位,每年新发病例约10万,死亡病例约3万。

2. 年龄分布宫颈癌的发病年龄呈年轻化趋势,近年来,我国宫颈癌的平均发病年龄为52岁,较以往有所下降。

但值得注意的是,近年来,宫颈癌年轻患者比例有所上升,35岁以下女性宫颈癌发病率逐年上升。

3. 地域分布宫颈癌的发病存在明显的地域差异。

我国宫颈癌高发地区主要集中在农村地区,尤其是一些经济欠发达、医疗条件较差的地区。

此外,宫颈癌在北方地区的发病率高于南方地区。

三、宫颈癌的风险因素1. 性传播感染性传播感染是宫颈癌的主要风险因素之一。

其中,人乳头瘤病毒(HPV)感染是最为重要的风险因素。

研究表明,90%以上的宫颈癌与HPV感染有关。

2. 不良生活习惯吸烟、饮酒等不良生活习惯也会增加宫颈癌的发病风险。

吸烟者宫颈癌的发病风险是不吸烟者的2-3倍,饮酒者宫颈癌的发病风险是不饮酒者的1.5倍。

3. 妇科疾病妇科疾病,如慢性宫颈炎、宫颈糜烂等,会增加宫颈癌的发病风险。

此外,多次妊娠、早产、人流等不良生育史也是宫颈癌的重要风险因素。

4. 遗传因素家族遗传史、遗传易感基因等遗传因素也会增加宫颈癌的发病风险。

四、宫颈癌的诊断与治疗现状1. 诊断宫颈癌的早期诊断对于提高治愈率、降低死亡率具有重要意义。

目前,宫颈癌的筛查方法主要包括以下几种:(1)宫颈细胞学检查:包括宫颈刮片细胞学检查和液基细胞学检查。

(2)人乳头瘤病毒(HPV)检测:通过检测HPV感染情况,评估宫颈癌的发病风险。

宫颈癌的流行病学趋势前言宫颈癌是人类恶性肿瘤中唯一可知病因的恶性肿瘤。

有研究显示,人乳头状瘤病毒(human papilloma virus, HPV)感染是宫颈癌的主要病因[1],HPV疫苗的成功研发表明宫颈癌将成为第一个通过注射、筛查、早期诊断和早期治疗来消除的恶性肿瘤[2]。

但宫颈癌的发病率和死亡率并没有明显的下降。

有研究数据显示,宫颈癌是全球女性恶性肿瘤中第4位高发恶性肿瘤,仅次于乳腺癌、结直肠癌和肺癌,在男女合计全部恶性肿瘤中排名第8位[3]。

据估计,2018年全球约有宫颈癌新发病例57万,占所有恶性肿瘤发病例数的3.15%;死亡病例约31万,占全部恶性肿瘤总死亡人数的3.26%[3]。

宫颈癌是中国女性第6位常见恶性肿瘤,2015年全国新发宫颈癌病例11.1万,占全部恶性肿瘤的2.83%;宫颈癌死亡病例约为3.4万,占所有恶性肿瘤死亡人数的1.45%[4]。

本文通过整理汇总宫颈癌的流行病学情况,为宫颈癌的预防和控制提供数据参考。

1.宫颈癌发病和死亡情况:有研究显示,2018年全球女性宫颈癌发病约569847例,粗发病率为15.1/10万,世界标化发病率为13.1/10万,构成比为6.61%,仅次于乳腺癌、结直肠癌和肺癌;死亡约31365例,粗死亡率为8.2/10万,世界标化死亡率为6.9/10万,构成比为7.47%,仅次于乳腺癌、肺癌和结直肠癌[3]。

我国研究显示,2015年中国女性宫颈癌发病约11.1万例,粗发病率为16.56/10万,世界标化发病率为10.86/10万,构成比为6.24%;死亡3.4万例,粗死亡率为5.04/10万,世界标化死亡率为3.15/10万,构成比为3.96%,宫颈癌为女性恶性肿瘤发病和死亡的常见恶性肿瘤[4]。

中国女性宫颈癌粗发病率是全球的1.10倍(分别为16.56/10万和15.1/10万),标化后宫颈癌粗发病率低于全球平均水平(分别为10.86/10万和13.1/10万);中国女性宫颈癌死亡率低于全球水平(分别为5.04/10万和8.2/10万)[4]。

首先,根据相关数据统计,2002年至2024年期间上海市子宫颈癌的患病率呈现逐年下降的趋势。

在这个时间段内,上海市子宫颈癌的平均年龄调整患病率从2002年的13.6/10万人降至2024年的8.9/10万人。

这表明在这段时间内,子宫颈癌在上海市的发病率逐渐下降。

其次,我们可以发现这一趋势可能与少女接种宫颈癌预防疫苗有关。

宫颈癌的主要致病因素之一是人类乳头瘤病毒(HPV)感染。

在接种宫颈癌预防疫苗之前,上海市推出了一项宫颈癌筛查项目,即普及的宫颈细胞学检查(Pap smear)。

该项目有助于及早发现潜在的子宫颈癌病例。

然而,在2024年,上海市也开始推广自主开发的宫颈癌疫苗,用于预防HPV感染。

这可能是导致子宫颈癌在上海市患病率下降的一个重要原因。

此外,人们对于子宫颈癌的认识和意识逐渐增强,这也有助于阻止该疾病的流行。

随着对疾病的了解和医疗知识的增加,人们更加重视预防性筛查和早期发现子宫颈癌的重要性。

通过定期的宫颈细胞学检查(Pap smear)和HPV疫苗接种,人们能够更早地发现和治疗子宫颈癌,有助于降低患病率。

最后,上海市相关医疗部门的努力也起到了积极的作用。

在过去的几年里,上海市加大了在公共卫生领域的宣传力度,并提供更多的健康教育活动,包括推广宫颈癌筛查和预防知识的宣传。

这些努力有助于提高公众对于子宫颈癌的认识和了解,进一步推动了预防和治疗措施的执行。

总的来说,2002—2024年间上海市子宫颈癌的流行病学分析表明,子宫颈癌的患病率呈现出下降的趋势。

这可能是多种因素共同作用的结果,包括接种宫颈癌预防疫苗、增强公众对疾病的认识和意识,以及医疗部门的努力。

然而,我们还需要更多的数据和研究来深入理解和解释这一趋势,并继续努力降低子宫颈癌的发病率。

宫颈癌的高危因素和预防研究进展[摘要]:宫颈癌是严重威胁广大女性的恶性肿瘤之一,其发病率及死亡率存在明显的区域、人种等差异,在发展中国家位居女性恶性肿瘤之首。

病毒感染、性行为、早产多产等因素导致近年来宫颈癌的发病率呈逐渐上升趋势。

目前,预防宫颈癌的最有效措施包括HPV疫苗及早期筛查发现宫颈病变。

大量的研究已经证实高危型人乳头瘤病毒(High-Risk Human Papillom avirus,HPV )持续感染是导致宫颈癌发生的主要因素,因此WHO建议全球实施HPV疫苗的推广。

通过开展适宜的筛查技术提高了宫颈癌和癌前病变的早期发现率,从而降低了宫颈癌的发生率,全球各国通过不断加强完善宫颈癌前筛查三级预防体系,宫颈癌有望逐渐被人类消灭。

[关键词]:宫颈癌;宫颈癌前状态;高危因素;三级预防。

[中图分类号] C320.3110宫颈癌(cervical cancer,CC)是目前最常见的妇科恶性肿瘤之一,2020年,全球估计有60.4万例女性诊断宫颈癌,其中约一半死于宫颈癌。

根据国家癌症中心《2020年全国癌症中心年度工作报告》显示宫颈癌是我国女性高发癌症的第6大高发肿瘤,且发病率呈现上升趋势及年轻化趋势,因此对该疾病的防控至关重要[1]。

2021年WHO发布了《世界卫生组织子宫颈癌癌前病变筛查和治疗指南(第2版)》[2],对宫颈癌高度重视,以指导临床工作。

宫颈癌预防筛查的社会经济效益大于治疗的效益,其发展过程就是一个由量变引起质变的过程,正是由于这个过程,宫颈癌的预防筛查显得尤为重要,一些发达国家已经通过宫颈癌的筛查预防使宫颈癌发病率下降50%。

本文拟就宫颈癌的高危因素及宫颈癌的预防进展做一综述。

1.宫颈癌的高危因素随着经济发展,个体性行为方式及思想的改变,导致性生活混乱、早孕、多育、遗传,口服避孕药,人口流动性增大,不良的生活习惯等,使宫颈癌的危险暴露因素增加,包括我国在内的世界大部分国家出现宫颈癌高发于经济地位低及文化程度低的妇女,另外与口服避孕药和免疫抑制,与患阴茎癌及其他生殖器肿瘤或其性伴侣有宫颈病变的高危男性性接触等因素有关。

宫颈癌治疗的现状及问题:从临床指南到真实世界研究一、概述宫颈癌,作为严重威胁女性健康的生殖系统恶性肿瘤之一,其发病和死亡病例在全球女性肿瘤中占据显著地位。

根据国际癌症研究中心GLOBOCAN 2020数据库的数据,无论是发病病例还是死亡病例,宫颈癌均居全球女性肿瘤的第四位。

尤其在发展中国家,宫颈癌的发病率在5569岁达到高峰,成为女性健康的重大威胁。

宫颈癌的早期预防、诊断和规范化治疗成为了减少其发病和死亡病例数的重要措施。

在治疗方面,宫颈癌的治疗方法随着医疗水平的提高和临床研究的深入,已经取得了显著的进步。

早期宫颈癌的治疗主要依赖于手术切除,其中广泛的全子宫切除术配合盆腔淋巴结清除术是最主要的手术方法。

对于中晚期宫颈癌,治疗策略则转向放化疗为主,结合中医药治疗,以期达到增效减毒的效果。

尽管治疗手段不断更新,宫颈癌的治疗现状仍面临诸多挑战和问题。

在真实世界研究中,宫颈癌的诊断和治疗存在许多争议和待改进之处。

例如,宫颈癌的分期诊断在实践中仍不够精准,需要依赖更精确的影像学和病理学手段来提高分期的准确性。

对于中晚期宫颈癌的治疗,如何选择最佳的治疗方案,如何平衡治疗效果和生活质量,以及如何减少治疗过程中的并发症等问题,都是当前亟待解决的问题。

1. 宫颈癌的流行病学特点宫颈癌,作为全球第三大常见肿瘤,约占世界癌症的10,在女性中的发病率仅次于乳腺癌,成为全球第二常见的恶性肿瘤。

而在我国,这一恶性肿瘤更是妇女群体中的首要杀手。

其流行病学特点主要表现为两大方面。

从发病年龄来看,宫颈癌在我国以中老年人为主要发病人群。

值得关注的是,部分地区呈现年轻化趋势,其年龄分布呈现出双峰状,即3539岁和6064岁这两个年龄段发病率较高,平均年龄为2岁。

原位癌的高发年龄为3034岁,比浸润癌早20余年。

值得注意的是,近50年来,我国宫颈癌的发病年龄逐渐降低,这部分患者往往早年开始性生活,有多个性伴侣,吸烟,口服避孕药等因素可能与其发病年龄降低有关。

宫颈癌的研究进展宫颈癌是指发生于子宫颈的上皮性恶性肿瘤,是全球妇女中仅次于乳腺癌的第二种最常见的恶性肿瘤,是威胁妇女健康、导致妇女死亡的主要恶性肿瘤之一。

我国宫颈癌发病率每年新增发病数超过13万[1],占世界新发病例的28. 8%[2],我国每年将有20000妇女死于宫颈癌。

此外,我国宫颈癌近年发病呈现年轻化趋势。

目前研究认为,宫颈癌的病因与多种因素有关。

Hausen提出人乳头瘤病毒(HPV)可能与宫颈癌发生有关的假说后,国内外学者就两者的关系进行了大量的研究,随着分子生物学技术的发展HPV检测方法的不断改进,现已证实HPV是宫颈癌的主要致病因子。

目前已报道的HPV有120多种,其中约35种亚型可以感染生殖道,约20种与肿瘤有关。

约有99. 8%的宫颈癌合并HPV感染,故HPV致癌分子机制及高危型HPV和病原微生物之间的协同作用愈来愈引起人们的关注。

1 HPV的结构、分型和生物学特性HPV是一种无包膜的二十面体衣壳蛋白病毒,属乳多空病毒科A亚群,其基因组含有8个开放阅读框架和1个上游调节区,其中6个开放阅读框架编码的蛋白在病毒复制的早期表达,称为早期蛋白,即El、E2、E4、E5、E6和E7;2个开放阅读框架编码的蛋白在病毒复制的晚期表达,称为晚期蛋白,即L1和L2,其中E2、E6、E7为病毒癌基因。

E6、E7编码蛋白可调控病毒生长与繁殖,可能参与调节人L基因的转录;E2编码蛋白主要起转录调节作用,充当E6、E7的阻碍物。

晚期蛋白表达后形成病毒颗粒的外壳而产生完整病毒颗粒,故Ll、L2又称结构蛋白,两者的构成比约为30∶1,因此称Ll为主要结构蛋白,L2为次要结构蛋白,上游调节区又称病毒长期控制区,为非编码区,含有不同转录受体和激活因子的重叠结合区,控制早、晚转录区的转录和病毒颗粒的合成。

女性生殖道的HPV广义上分为低危型和高危型,两型均可引起上皮增殖性病变,低危型HPV(6、11、40、42型等)可引起表皮细胞良性增殖;高危型HPV(16、18、31、58、69型等)主要引起重度不典型增生和浸润癌。

万方数据·62·HPVE。

、E,基因是两种病毒癌基因,转染上皮细胞后具有转化生长能力,其持续表达维持了其恶性表型。

E6、E,蛋白通过激活细胞周期调节因子P;。

和Rb蛋白,成为肿瘤恶变多步骤进程中的始动环节。

其中E。

蛋白能与Psa蛋白结合,并通过依赖蛋白酶系统将其水解,使其对细胞生长负调节功能丧失。

E,蛋白可与Rb蛋白结合,使得正常状态下与Rb结合的转录因子E。

F一1解离出来,诱导细胞周期激活,引起细胞失控性生长。

3.2其他因素与宫颈肿瘤除HPV感染外,宫颈癌发生过程中还有其他一些继发性或先天性因素也起着重要的作用,可能因多个分子事件的参与导致了细胞的转化。

3.2.1基因改变细胞遗传学研究发现,宫颈癌细胞中存在非随机性染色体异常,如第1、3、5、11和17号染色体上有等位基因缺失。

3.2.2激素HPVl6的uRR区包含一些激素调控元件,它允许非E。

蛋白依赖性早期基因转录,所以糖皮质激素,类固醇激素如雌、孕激素等可以增强病毒转录,但正规的激素替代疗法(HRT)并不增高宫颈癌发病率。

3.2.3免疫状态某些HLA基因型在宫颈癌患者中较正常人更为常见,说明宫颈癌易感性可能部分由调节对HPV免疫反应的先天遗传因素所决定。

在间变细胞及癌细胞中HLA一1类抗原下调,而HLA—I对于识别病毒抗原十分重要,相反正常宫颈上皮细胞不表达的HLA一Ⅱ类抗原在宫颈癌细胞表面都可发现。

病变部位的角化细胞与抗原提呈细胞相似,说明它们可能直接参与免疫监视。

吸烟者、肾移植、HIV患者易患CIN和鳞癌,可能与系统免疫能力下降或局部免疫功能缺陷有关。

由于机体免疫功能下降,清除病毒能力亦下降,导致病毒持续感染状态,从而增加了发病率。

3.2.4细胞因子和生长因子实验表明,某些细胞因子和生长因子如丫一干扰素、B一转化生长因子能抑制HPV转化细胞中E、E,表达,从而引起细胞增殖下降。

而表皮生长因子受体(EGFR)能与HPVl6E。

宫颈高危型HPV持续感染危险因素的研究进展:高危型人乳头瘤病毒(high risk human papillomavims,HR-HPV)感染是宫颈癌前病变及其癌变的病因之一。

现已证实HR-HPV持续感染是宫颈恶性肿瘤明确的高危因素。

遏制导致HR-HPV感染的危险因素,就有可能阻断其持续感染,从而降低宫颈癌的发生及发展。

现就导致宫颈HR-HPV感染的危险因素综述如下。

标签:人类乳头瘤病毒;持续感染;宫颈癌;危险因素在世界范围内,宫颈癌是一个造成人类身体、精神、性和财富损失的重要的个人和公共健康问题。

当前在发展中国家中存在着世界85%的宫颈癌患者。

如在沙哈拉以南的非洲,宫颈癌是该地区导致死亡和公共健康问题的主要疾病。

世界卫生组织(WHO)已在1996年将引发宫颈癌的根本性致病因子确认为HPV。

现已明确了HR-HPV持续感染是宫颈癌前病变和宫颈癌的高危因素。

但目前对HPV“持续性感染”的定义尚未完全统一。

多数学者认为当HPV侵袭了宫颈基底层细胞时,在问隔4~6个月或6~12个月的相邻两次随访中,同一患者宫颈HPV检查均显示阳性且为同种类型,则称为此种类型的HPV持续性感染。

从HPV感染到发展为宫颈癌历经四重奏:宫颈HPV感染、宫颈上皮细胞病变、宫颈癌前病变、浸润癌。

这是一个由渐变到突变,量变到质变的漫长进程,大约需历经25~30年的时间。

然而HPV感染不一定都引起细胞学异常,也并不是所有HPV感染均发展为宫颈癌,人体自身具有一定自然清除HPV的能力,对于低危型HPV的清除约需3个月~2年不等,但目前缺乏针对高危型HPV自然清除时限的报道。

多年来,对宫颈高危型HPV持续感染病因学方面的探索中发现了很多与其相关的危险因素,总体可归纳为以下三大要素:1)遗传因素的报道及研究罕见;2)行为信息学指标:如吸烟、初次性行为年龄过早、多孕多产、性生活紊乱等;3)人口学指标:如年龄、经济收入等。

其中行为因素和部分人口学指标是可控的。

我国宫颈癌流行病学特征和高危因素分析一、概述宫颈癌作为女性生殖道常见的恶性肿瘤之一,其流行病学特征和高危因素的研究对于制定有效的防治策略至关重要。

宫颈癌的发病率和死亡率均呈现出一定的特点,且受到多种因素的影响。

本文旨在全面分析我国宫颈癌的流行病学特征,并深入探讨其高危因素,以期为宫颈癌的预防和治疗提供有力的理论支持和实践指导。

从流行病学角度来看,我国宫颈癌的发病率存在显著的地理分布差异。

高发区主要集中在中部地区,而低发区则多位于经济较为发达的城市。

这种分布特点与经济发展水平、医疗资源分布以及人们的健康意识等因素密切相关。

宫颈癌的发病率还呈现出年轻化趋势,可能与现代生活方式、性行为习惯以及生殖健康知识的普及程度有关。

在高危因素方面,宫颈癌的发生与多种因素密切相关。

高危型HPV病毒的持续感染被认为是宫颈癌发病的主要原因。

过早的性行为、多产、多个性伴侣、吸烟、长期使用口服避孕药等因素也可能增加宫颈癌的发病风险。

这些因素的存在不仅增加了宫颈癌的发病几率,还可能影响疾病的发展和预后。

深入了解我国宫颈癌的流行病学特征和高危因素,对于制定针对性的预防和治疗措施具有重要意义。

通过加强健康教育、推广HPV疫苗接种、开展早期筛查和干预等手段,可以有效降低宫颈癌的发病率和死亡率,提高广大女性的生活质量和健康水平。

1. 宫颈癌概述作为女性生殖道最常见的恶性肿瘤之一,其发病率和死亡率在我国一直受到广泛关注。

宫颈癌主要起源于子宫颈的鳞状上皮细胞或腺状上皮细胞,其发病过程往往经历从正常组织到癌前病变,再到浸润性癌的连续过程。

宫颈癌的发生与多种因素密切相关,高危型人乳头瘤病毒(HPV)的持续感染被认为是最主要的危险因素。

宫颈癌的流行病学特征呈现出一定的地理和人群分布差异。

地理分布上,宫颈癌的发病率在不同地区间存在明显的差异,这可能与各地的经济发展水平、医疗卫生条件、生活习惯等因素有关。

人群分布上,宫颈癌的发病年龄主要集中在中年女性,随着生活方式的改变和性观念的开放,年轻女性宫颈癌的发病率也呈现出上升趋势。

甘肃医药2020年39卷第12期Gansu Medical Journal ,2020,Vol.39,No.12宫颈癌是威胁女性健康的主要恶性肿瘤,受经济水平、生活方式等各方面因素的影响,其分布和流行趋势也呈现显著的变化。

本文通过对近期国内外及我国一些地区宫颈癌流行病学现状及防治措施进行分析,以期对“健康中国”战略下的宫颈癌预防控制各环节的推动及防控体系建设提供参考。

1宫颈癌的流行现状1.1宫颈癌在恶性肿瘤中的顺位和占比2018年全球有810万癌症新发病例和970万癌症死亡病例,其中宫颈癌就占到全部恶性肿瘤发病的3.2%,新发病例57万例,死亡31万例。

在全球女性恶性肿瘤中,宫颈癌发病和死亡均居第4位,分别占到女性恶性肿瘤新发病例和死亡病例的6.6%和7.5%[1]。

2015年我国共有新发恶性肿瘤932.9万例,死亡233.8万例。

宫颈癌居女性恶性肿瘤发病的第6位,占到全部恶性肿瘤的11.1%;死亡居第8位,占全部女性恶性肿瘤的3.4%[2]。

1.2宫颈癌的地区分布与发达国家和地区相比,发展中国家和地区宫颈癌发病率和死亡率均较高。

2008年,发展中国家和地区宫颈癌发病与死亡例数分别占全世界的86%与88%[3]。

Globocan2012年的数据显示,有超过85%(44.5万例)的宫颈癌新发病例发生在欠发达地区[4]。

撒哈拉以南非洲和东南亚宫颈癌发病率和死亡率最高,尤其是南部非洲(斯威士兰,发病率最高),东非(马拉维,死亡率最高)和西非(几内亚,布基纳法索和马里),比北美、澳大利亚/新西兰和西亚(沙特阿拉伯和伊拉克)要高7至10倍[1]。

我国宫颈癌发病和死亡水平均处于国际中等水平,高于北美国家,低于东南亚国家。

在我国宫颈癌发病和死亡均呈现中西部地区高于东部地区、山区高于平原、农村高于城市的特点[6]。

第二次死因调查结果显示:甘肃省宫颈癌死亡率(11.88/10万)居全国前列,而其所辖的陇南市武都区(原为武都县)为36.15/10万,比全国平均死亡率(3.23/10万)高出11.2倍,居全国之首[7]。

宫颈癌流行病学及高危因素研究进展

宫颈癌为女性生殖道恶性肿瘤之一,对女性的身心健康有着极大的影响。

现代化社会经济的飞速发展,人们的生活節奏加快,各方面压力变大,宫颈癌患病者趋于年轻女性,临床上认为此种癌症与病毒感染、性行为、分娩次数或吸烟等方面问题相关,并强调治疗时早发现、早诊断、早治疗,以期逆转宫颈癌前病变,并有效控制病情持续恶化。

本文对宫颈癌流行病学及高危因素研究进展进行了分析,以期为临床上宫颈癌治疗提供参考依据。

标签:宫颈癌;流行病学;高危因素

宫颈癌为女性宫颈阴道处/移行带鳞状上皮细胞与宫颈管内膜柱状上皮细胞交界位置发生的恶性肿瘤,死亡率可达50%以上,为女性肿瘤疾病发病率第2的恶性肿瘤,其中原位癌好发于30~35岁年龄段女性人群,而浸润癌多发于45~55岁年龄段女性人群[1]。

为了充分防治宫颈癌,医学家亦始终致力于宫颈癌流行病学及其高危因素,对临床上宫颈癌的防治有着极大现实意义。

1 流行病学特征

1.1 流行特点

现代化社会经济发展飞速,医疗事业亦进一步发展,妇女病普查也更为广泛,许多存在宫颈癌前病变的患者可尽早诊断并治疗,使得宫颈癌死亡率有所降低。

我国宫颈癌新发女性患者仍居高不下,死亡率亦高。

1.2 地理分布特点

我国宫颈癌发病情况存在较大的地理分布差异,大多数患者分布在中部地区,高发区为湖北五峰县鱼关区、陕西略阳县、江西靖安县;低发区为北京、上海等地。

全国宫颈癌死亡率最高地区是山西,依次是内蒙古、陕西、湖北、湖南、新疆等地。

有研究结果显示:2015年我国宫颈癌新发病例约9.89万例,约3.05万例死亡,城市高于农村。

可见宫颈癌发病率及经济发展情况相关。

1.3 人群分布特点

通常年龄小于30岁的已婚女性发生宫颈癌的人数少,30岁后便随之年龄增加而发病率升高,发病年龄高峰为35岁~39岁/60岁~64岁,65岁以下女性患宫颈癌的几率逐渐降低。

近年来患宫颈癌的女性年龄趋于年轻化,再者宫颈癌与女性职业及学历、经济收入有相应的关系。

有学者对广东外来务工妇女及本地妇女宫颈癌流行病学调查后结果显示:不同职业人群中工人及服务行业中的工作人员宫颈癌发病率高,文化程度低、经济状况差的女性宫颈癌发病率高[2]。

2 高危因素

2.1 致病因子

妇科疾病中人乳头瘤病毒感染造成的宫颈癌患者不在少数,国内外医学家对此致病因子亦是高度关注。

诸多流行病学研究结果提示:宫颈癌患者均是经性传播因子所致,被高度重视的性传播因子为病毒。

绝大多数人乳头瘤病毒感染是一过性,临床上多见90%以上的女性感染人乳头瘤病毒后2年内,检测结果呈阴性,提示机体对人乳头瘤病毒进行了自我清除,于此期间需渡过约6个月。

宫颈癌标本中人乳头瘤病毒16为主要基因型,其与宫颈鳞癌的发生息息相关,人乳头瘤病毒18具有促宫颈腺癌发生的作用[3]。

2.2 宿主因素

我国有学者对山西省襄垣县宫颈癌高危因素调查结果提示:遗传因素及宫颈癌发生有关系,宫颈癌细胞中具有非随机性染色体异常的情况,比如第1、3、5、11、17号染色体上存在等位基因缺失的情况。

具有肿瘤家族史者出现宫颈癌危险性更高,不过中国医学科学院肿瘤研究得出的结果未提示家族聚集的情况,这与共同感染机会相关。

临床上可见90%的女性都感染人乳头瘤病毒,感染此病毒的患者可自然清除病毒,只有极少数患者会持续感染而发展为浸润癌。

通常免疫功能异常亦极易感染人乳头瘤病毒,机体免疫抑制/免疫缺陷时极易患肿瘤。

宫颈癌患者个人行为与其发病亦相关,比如年龄小于20岁的女性,其生殖道并未发育成熟,宫颈黏膜亦对致癌物质具有较强的敏感性,此时发生性生活或性生活紊乱,便为宫颈癌发病的直接高危因素。

女性孕产次及吸烟、服用避孕药、自身卫生、饮食、年龄、种族、精神状况等方面情况亦与宫颈癌发病相关[4]。

2.3 环境因素

自然环境的不断恶化是宫颈癌发病率不断提高的重要因素之一,现代工业化水平的不断提升,生态环境随之发生了恶化,有研究结果显示:全世界约40%人的死亡是因生态环境恶化;现代医学研究结果显示:约80%的致癌因素为环境因素,其中又有约80%污染为有毒化学物质[5]。

社会环境亦与宫颈癌发病息息相关,有研究结果显示:文化程度低为宫颈癌的高危因素之一,通常文化程度低时,对宫颈癌危险因素及预防措施等方面情况知之甚少,大都不会主动参加宫颈癌筛查及妇科检查,且良好的健康教育及宣传可有效抑制不良性行为所致的各种疾病,推迟初次性行为年龄及减少妊娠次数后可有效降低感染人乳头瘤病毒感染率。

3 讨论

宫颈癌发生及其发展并不是单一因素所致,均是多因素共同作用造成的,感染人乳头瘤病毒的女性患宫颈癌的几率极大,不过感染此种病毒后并不是都会出现细胞学异常的情况,大都可转阴,极少数患者会储蓄感染。

宫颈癌发生为多因素共同作用的,其中性传播疾病、宫颈病变、性行为紊乱、分娩、吸烟、服用避孕药、环境污染等方面因素均可增加女性感染人乳头瘤病毒的几率,临床治疗时

需高度重视。

参考文献

[1] 刘慧强.我国宫颈癌流行病学特征和高危因素分析[J].中国妇幼保健,2016,12(06):1258-1260.

[2] 阮和云.宫颈癌高危因素及预防筛查的研究进展[J].世界最新医学信息文摘,2015,7(35):28.

[3] 黄熙理,陈智颖,邱峰.宫颈癌高危因素研究进展[J].福建医药杂志,2015,9(01):125-127.。