罗汉图集—古代之(宋)周季常、林庭珪-《五百罗汉图》

- 格式:doc

- 大小:26.50 KB

- 文档页数:12

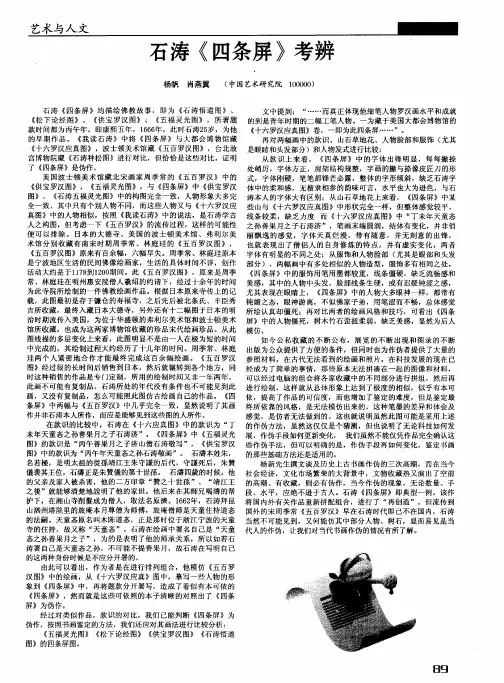

中国名画1000幅——隋唐隋唐是隋朝与唐朝的合称。

自公元581年杨坚逼追北周静帝受禅帝位,建立隋朝,到618年灭亡,隋朝共存在了38年,是个短命王朝之一,但却建立和完善了很多管理制度,如建立三省六部制与科举制等,自然科学与人文艺术也有了长足的进步。

唐朝自公元618年建立,到907年被朱温灭掉,共经历了20位皇帝,289年。

唐朝是中国历史上的重要朝代之一,其在政治、经济、军事、文化、中外关系等各个方面都取得了辉煌的成就,是中国历史上继汉代出现的又鼎盛时期。

杨坚(图片来自于网络)隋代的绘画已经摆脱汉代以来的稚拙之气,人物画也摆脱了初期朴素的状态,山水画也摆脱了“人大于山,水不容泛”的现象。

此时的绘画技法虽然相对成熟,但艺术处理方法还较为单一。

画家有展子虔、郑法士、董伯仁,展子虔在山水画、人物画方面都有较高的成就,郑法士、董伯仁在人物画方面亦有造诣唐代是绘画的大发展时期,绘画高度繁荣。

技法上更为完善,从魏晋以来的空勾无皴发展到擦、渲、染俱全,描法也有了提按顿挫、轻重缓急的变化。

画科上也较之以前更为完善,人物画、山水画、花鸟画相继独立成科,艺术语言日趋成熟,显示了绘画艺术在唐代的全面繁荣。

科举制度(图片来自于网络)人物画在唐初有阎立本、尉迟乙僧,盛唐时期有吴道子、张萱、卢楞伽、周昉、杨升、陈宏等人其中吴道子所创“吴带当风”的“吴家样”,所绘人物“天衣飞扬,满壁风动”,丰富了人物画的样式;张萱、周昉主攻绮罗、仕女人物,周昉在张萱的基础上,创造了“水月观音”之体。

所绘人物“浓丽丰肥、富贵奢华,衣纹劲简、彩色柔丽”,被誉为“周家样”。

中晚唐之际的人物画基本都是追随“周家样”,有李真、孙位等人。

唐太宗李世民(图片来自于网络)山水画在唐初有大小李将军(李思训、李昭道),主要继承隋时展子虔的山水画艺术,技法上依然是青绿为之、空勾无皱、层层渲染。

盛唐时期山水画家有王维、张璪、郑虔、项容、王洽、毕宏等人,其中王维在技法上突破了青绿画法,创造了“破墨法”,长于水墨山水,其画被苏轼称为:“味摩诘之诗,诗中有画,观摩诘之画,画中有诗。

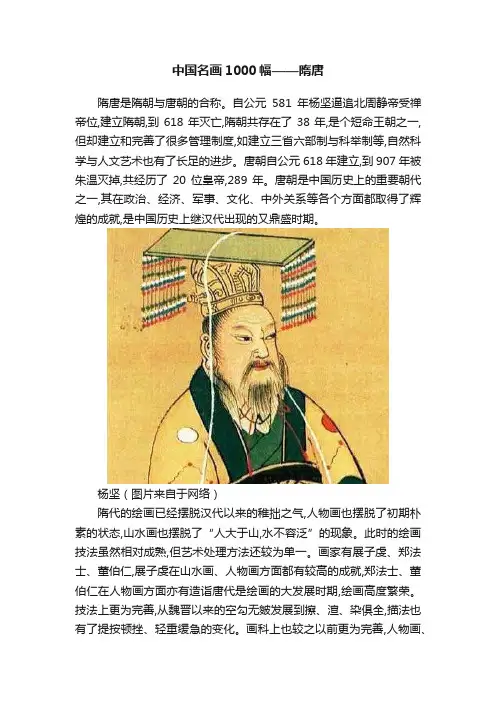

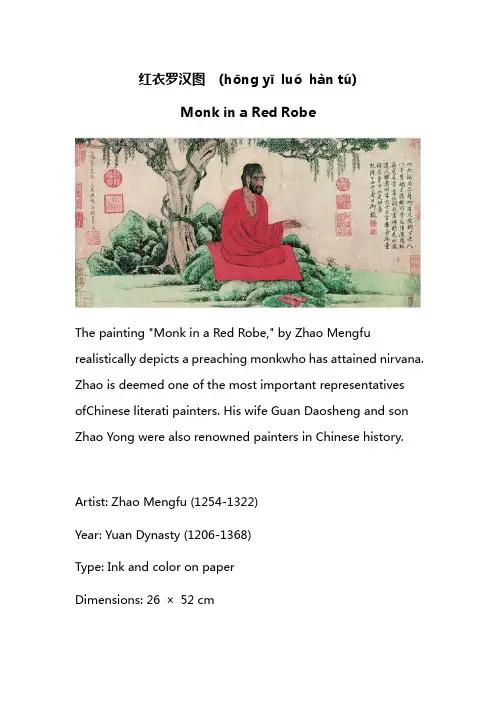

赵孟《红衣罗汉图》文_姜鹏中国国家博物馆藏品保管一部鉴 赏Copyright©博看网 . All Rights Reserved.132017/07 No.185《红衣罗汉图》(图一)有作者署款:“大德八年暮春之初,吴兴赵孟子昂画。

”卷后有另纸补跋一通:“余尝见卢楞伽罗汉像,最得西域人情态,故优入圣域。

盖唐时京师多有西域人,耳目所接,语言相通故也。

至五代王齐翰辈,虽善画,要与汉僧何异?余仕京师久,颇尝与天竺僧游,故于罗汉像,自谓有得。

此卷余十七年①前所作,粗有古意,未知观者以为如何也。

庚申岁四月一日,孟书。

”这段自述是解读《红衣罗汉图》的凭据,也将引我们进入赵孟(1254—1322)的人生与艺术世界。

一、天竺僧故宋宗室赵孟应诏出仕元廷、抵达大都(今北京)是在至元二十四年(1287)的春天,但旋即奉命南下,暮秋时返回;次年春,赴吴兴老家迎娶管道昇(1262—1319),秋天返京;至元二十六年(1289)三月又以公事赴杭州,秋天偕夫人同归;至元二十七年(1290)、二十八年(1291)仕于大都;至元二十九年(1292)夏,出任济南同知,先回了一趟吴兴,冬天才到济南;至元三十年(1293)、三十一年(1294)在济南;元贞元年(1295)应诏赴京修《世祖实录》,但很快以病辞归,秋天时已回到了江南;元贞二年(1296)、大德元年(1297)病休江南;大德二年(1298)北上大都,不久复南归,任江浙等处儒学提举,直至大德八年(1304)作《红衣罗汉图》时,他仍在江南。

所以,从1287年到1304年的18年间,赵孟南北奔走,仕隐转换,在京师的时间零零散散加起来不过三年多,但从1304年到补跋此图的1320年,这17年中,他却有10年时间是在大都度过的—从1310年回到这里,到1319年春末最后一次离京还乡—前后比较,显然后一段时间要长得多,所以“余仕京师久”更像是在描述后来的经历,而非画《红衣罗汉图》时的背景。

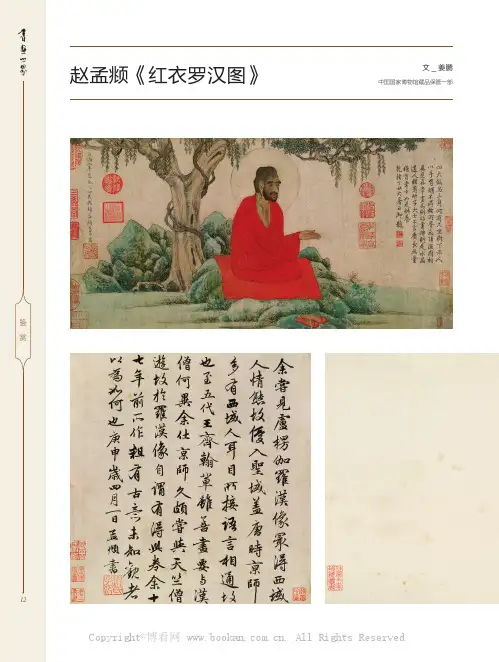

CHINESE A RTISTS I N P AINTING &C ALLIGRAPHY 吴彬从纪年来看,吴彬的作品主要集中在16世纪末到17世纪初期的二十几年间。

他的山水画以其险峻怪异的地质结构和变幻莫测的空间组合引人入胜,花鸟画则追求一种奇特之姿,而他为寺庙绘制了大量的罗汉及其他佛教人物像,风格新奇怪诞,被记载为“奇形怪志,迥异前人,自成门户”④。

吴彬的道释画在当时很有名气,尤以栖霞寺的《五百罗汉画》被名士广为传播。

如顾起元在《绘施五百罗汉梦端记》中记述:“文仲吴君八闽之高士也,夙世词客,前身画师。

飞文则万象缩于毫端,布景而千峰峙于颖上。

”⑤金陵文士焦竑为之震撼,在《栖霞寺五百阿罗汉记》中这样称赞:“真文下烛,悬少微之一星;俊气孤骞,发大云之五 色……居士释艺苑之斧斤,建心王之旗鼓,吮笔和墨,范素镕金,移众善于笔端,貌群形之云变。

”⑥董其昌看到画作后说:“而画罗汉者,或蹑空御风,如飞行仙;或渡海浮杯,如大幻师;或掷山移树,如大力鬼;或降龙驯虎,如金刚神。

是为仙相、幻想、鬼相、神相……以前人为眼,以自己为手。

作如是观者,进于画矣。

”⑦惜画作今已不存。

吴彬《临李公麟五百罗汉图》,纵33.7厘米、横2345.2厘米,现藏于美国克利夫兰艺术博物馆,末尾处有题款“枝隐头陀吴彬斋心拜写”,讲述五百罗汉朝拜南海观世音的系列故事。

画面如数描绘了五百个罗汉圣人、十八位侍从、一位菩萨,还有类似山海经里的狮象、龙虎、异兽等有趣怪物形象,是对五百罗汉神奇法力和日常生活的刻画,记载于《秘殿珠林续编》。

关于这幅画的创作来历,吴彬说画中殊形诡状的罗汉形象皆自己梦中所睹,顾起元也在《绘施五百罗汉梦端记》中记载了吴彬因梦而创作这幅作品的情节。

但中国古人自有作画托梦之说,以便立意绝俗,终能因此传世,故创作由来有主观臆度的因素。

吴彬师承关系不详,但关于《临李公麟五百罗汉图》画作的笔法传承,董其昌《栖霞寺五百阿罗汉画记》中有所提及:“莆中吴彬居士者,婆娑艺圃,泛滥珠林,翰墨余闲,纵情绘事……余发而观之,有贯休之古而黜其怪,有公麟之致而削其烦,其可传矣。

红衣罗汉图(hōng yīluóhàn tú)Monk in a Red RobeThe painting "Monk in a Red Robe," by Zhao Mengfu realistically depicts a preaching monkwho has attained nirvana. Zhao is deemed one of the most important representatives ofChinese literati painters. His wife Guan Daosheng and son Zhao Yong were also renowned painters in Chinese history.Artist: Zhao Mengfu (1254-1322)Year: Yuan Dynasty (1206-1368)Type: Ink and color on paperDimensions: 26 ×52 cmLocation: Liaoning Provincial Museum, ShenyangHongyi Luohan Tu, or "Monk in a Red Robe," has long been cherished by Chinese scholars as arare gem in traditional Chinese painting.It was painted more than 700 years ago by Zhao Mengfu (1254-1322), a great calligrapher,painter and poet, who has been hailed by some art historians as the "principal architect" of therenaissance of the Yuan Dynasty (1206-1368).Born in today's Huzhou in east China's Zhejiang Province, Zhao was a descendant of the firstemperor of the Song Dynasty (960-1279), which collapsed under the invasion of the Mongoltroops led by Kublai Khan (1215-1294).Zhao's adult life was literally torn between his desire to remain loyal to the fallen Song Dynastyand his ambition to "help shape policies" by serving in the new imperial court.So, he picked the so-called road of reclusion at court, which meant that, while working as agovernment official, he shied away from political intrigues as much as possible and tried his bestto maintain his integrity.But such conflict of intentions was rather depressing and Zhao frequently resorted to his artisticpursuits, especially calligraphy and painting, as his vehicles for self-expression. As one of the top four master calligraphers in China's history of Regular Script, the most easilyand widely recognized Chinese writing style, Zhao disdained the prevalent gentle brushwork ofhis time and pursued the so-called guyior "spirit of antiquity" in the bolder and simpler style ofolder times and especially the style of the Jin Dynasty (265-420 AD) and the Tang Dynasty (618-907 AD).The same is true with his paintings. In 1320, Zhao wrote an inscription on his painting, "Monk in aRed Robe," saying: "This scroll, which I painted 17 years ago, roughly conveys a 'spirit ofantiquity,' but I am not sure what viewers will make of it." The scroll, 26 ×52 cm, ink and color on paper, depicts a rather realistic preaching monk, or, to bemore precise, an arhat, a Buddhist who has attained nirvana. A halo in the painting denotes hissaintly status.Dressed in a red robe, this monk with sunken eyes, big nose, thick beard and hairy chest isapparently not Chinese but likely hails from India or central Asia. This is because duringZhao'stime, it was not uncommon to see monks from these areas preaching Buddhism in China,especially in its north and northwest regions and the Yuan capital, today's Beijing, as well.Zhao Mengfu's "Twin Pines with Level Distance" conveys the idea of "likeness-in-spirit" with few brushes,ink color only and a great amount of white space. On the left of the scroll, the artist, who was also a greatcalligrapher, wrote a simple composition of when and why he did the painting, an integral part of hisartwork.As a government official, Zhao certainly had many opportunities to encounter those foreignmonks on various occasions.In the painting, except for his face and an extended left hand, most parts of the monk arecovered by a simply rendered red robe. He sits on a green rock covered by a small-sized squaretextile. With a tree and some more rocks standing in thebackground, the whole painting lookslike a simple stage set. The blue-green color of the rocks here is very likely to remind viewers of the archaic style of theGreen and Blue Landscape painting, a genre extremely popular during the Tang Dynasty.Together with a simple composition and schematic brushwork, it probably embodies the "spiritof antiquity" mentioned in the painter's inscription.Many of Zhao's other paintings, such as "Man and Horse," "Elegant Rocks and Sparse Trees,""Bathing Horses" and "Twin Pines with Level Distance," convey the painter's idea of integratingcalligraphy with painting.Zhao once said that "calligraphy and painting are basically the same," underscoring the traditionof Chinese literati painters, who were in favor of shensi, or "likeness-in-spirit" over xingsi, or"likeness-in-form."In their artworks, not only the painting itself should be largely rendered with calligraphic skills,but also the indispensable inscriptions, an integral part of a painting, are deemed a directdemonstration of the art of lettering.Today, Zhao's artworks, chiefly his handwritings and paintings, can be found in a number ofcountries and regions including China, Japan and the United States.His masterpiece painting, "Monk in a Red Robe," now is in the collection of the LiaoningProvincial Museum in Northeast China.。

南华寺罗汉造像与北宋岭南结社作者:谢子琪来源:《文物鉴定与鉴赏》2021年第15期摘要:文章以韶关南华寺木雕五百罗汉像造像铭文为基础,通过分析造像活动中的组织形式及思想背景,试论北宋岭南地区的佛教结社情况。

以纲首为代表的商人群体是造像活动的主要参与者和推动者,并可能存在会社与工匠之间的买卖行为,岭南地区的商业贸易与信仰传播之间有相互促进的关系。

关键词:南华寺;五百罗汉;罗汉造像;佛教结社1963年于韶关南华寺中发现的大批北宋罗汉像是宋代木雕罗汉群像的唯一遗存。

①广东省博物馆1990年出版的文物报告书《南华寺》中以大篇幅图版说明对其做出重要揭示,然则清代以前的文献、碑刻未见相关记载,原雕像群具体数量已不可考。

1918—1919年,部分罗汉像遭破坏窃取②;1928年12月,日本学者常盘大定到访南华寺时提到罗汉楼上存有木雕五百罗汉③,但无图版说明。

1934年虚云大师重修大雄宝殿时将这批木雕罗汉藏于三宝佛腹中,直至1963年被相继发现。

报告书内著录的可识别造像铭文共81则④,造像时间主要集中于北宋庆历五年(1045)至八年(1048)。

从编号163、179铭文中出现的“会首弟子”来看,此次造像活动与宋代盛行的民间结社有关。

下文通过分析造像活动的人员构成、施像目的与思想背景,结合岭南商业贸易与民间信仰之间存在的依赖关系,对北宋岭南地区的佛教结社组织情况进行试论。

1 人员构成与结社范围报告书中指出“会首弟子杨仁禧”(编号179)是募化和雕造这批罗汉像的组织者。

⑤在宋代,宗教结社之风盛行,郝春文先生认为隋唐、五代至宋初的佛教结社实际上是佛教僧团的外围组织⑥,佛教结社的存在为寺院的宣教提供了资金与劳动力,加速了信仰的传播。

此外,平民信众基数庞大,借助群体的力量既能减轻个人的经济负担,又能满足心灵上的慰藉。

宋代明州延庆院曾集结僧俗男女一万人创建念佛净社,“劝请会首二百一十人,各募四十八人。

逐人请念佛忏愿历子一道。

佛前金座,罗汉归位!(转)说到罗汉,很多人以为是裸体的大汉,其实这种说法是错误的。

中国佛教协会会长赵朴初和耶稣都曾经说过,佛教无限美!因此作为一名研究僧,一名痴呆人士──也就是吃斋人士,我完全有必要向大家宣传一下下佛教知识,以发扬我佛慈悲的大无畏精神。

在佛教世界中,我们把取得正果的神分成三级。

A级是佛,二级是菩萨,三级片就是罗汉。

罗汉在佛教世界中属于马仔阶级,他们既不能对众生许什么愿,又不能对众生指手划脚,只能遵照佛祖的意思干些低等下人的工作。

比如说在大雄宝殿看门、在佛祖家打扫卫生、给佛祖带孩子、替佛祖点烟、帮佛祖搓背、拉屎时递卫生纸给佛祖等等。

但他们毕竟是取得正果的神,所以他们吃东西不要钱,享受人间烟火的供养。

罗汉是“阿罗汉”的略称,是小乘佛教修行的最高品位。

一个人皈依佛门后开始修行,根据他的诚心和智慧,能够修到四种不同的水平,取得四种不同的成就,每一种成就,就是一种“果位”。

就好像学士学位、硕士学位、博士学位一样。

是哪四种果位呢?很多人以为是“柠檬味”、“香蕉味”、“菠萝味”和“脚臭味”。

其实这四种果位是“预流果”、“一来果”、“为不还果”和“阿罗汉果”。

而修得修得阿罗汉果的人,见惑都已断尽,万念俱空,证得涅槃,可享受人天供养,永远不会再轮回转世而遭受痛苦。

后来,我们就把修得阿罗汉果的人称为“阿罗汉”,就像把取得博士学位的人称作博士一样。

那们修得阿罗汉需要什么条件呢?这个问题问的好!要修阿罗汉果,除了要经常参加五讲四美三代表的学习、经常给佛祖送礼外,最重要的是要出家,在家修行是达不到阿罗汉果的。

有了以上几个条件,苦心修行,无我无欲,才能成正果!中国流传的罗汉,主要有这么几种:一为四罗汉,二为十六罗汉,三为十八罗汉,四为五百罗汉。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■首先我们来看看四大罗汉,请看大屏────根据小乘佛教的说法,取得了阿罗汉果位,就是人功德圆满的结果。

作者: 邹秀火

出版物刊名: 文物

页码: 35-36页

主题词: 罗汉;庐山;博物馆;嘉善;生卒年;康有为;多轴式;康熙年间;清代;浙江

摘要: <正> 庐山博物馆收藏的《五百罗汉图》,系清代康熙年间浙江山水人物画家许从龙所作。

成画时原为200轴,共画500个罗汉形象,故称《五百罗汉图》。

现存112幅,每幅画面纵274、横125厘米,是我国现存唯一巨幅多轴式《五百罗汉图》(图版柒、捌)。

许从龙,字佐王,号虎头,浙江嘉善人,后移居江苏常熟。

生卒年不详。

据清代鱼翼《海虞画苑略》记载:'许从龙,字佐王,嘉善人。

山水花鸟,得法宋元。

尤工仙释神,奇异状形,匠心而出,不资粉本,自成一家。

初以当事荐入南熏殿,继而需次府通判,适康熙丙戌会试,遵旨许捐职,现在谒选者,以外帘效用,故得充誉录官,向无此。

工友2021.0351汉阳归元寺,楚天第一名刹,寺内珍贵的佛教建筑、雕塑遍布,其中尤以罗汉堂五百罗汉最负盛名。

罗汉堂终年香烟缭绕,五百尊罗汉供养在一列一列玻璃橱内,供人瞻仰。

罗汉虽是佛门圣徒,但在这里并非都法相庄严,而是神态各异,活灵活现,其起立坐卧,喜怒哀乐,极具世俗情态。

第463尊罗汉,名陀怒尊者,十分有趣。

他身旁围绕6童子,为其挖耳、掩嘴,遮眼等,故又称“六子戏罗汉”,六子,寓意眼耳鼻身舌意,告诫佛门弟子,不要为情所染,保持“六根清净”。

塑像把娇稚顽皮的童子和罗汉慈祥憨厚的神态刻画得淋漓尽致。

这哪里是佛国净土,分明是人间生活的图画。

罗汉堂除供观瞻外,还有一项民间趣事:数罗汉。

数罗汉最是招徕游客,这里因此常年人流如织。

数罗汉随机随缘,任意从一尊罗汉开始,以自己的年龄数顺序数去(比如你20岁,便数20尊),数到最后一尊,据说其身份、表情、形态动作便可昭示数者的命运。

每尊罗汉都配有“解词”,读来也颇有意味,如第102尊,其词云:“兴家置业针挑土,坐吃山空浪淘沙。

春种一粒秋万斛,善有善报种善花。

”第293尊,“珠宝盈屋防人偷,夜不能寐日日愁。

何如满腹诗书在,福寿双修路路酬。

”诸如此类。

这些,全非玄机箴言,实际是教人行善、处世的家常话,人间生活气息浓郁。

由此看来,佛教并不神秘,佛教其实一直在灌输做人的道理。

归元寺罗汉堂始建于清道光年间,咸丰二年毁于兵燹。

光绪二十一年重建,建造者是王代父子。

王代,湖北黄陂人,泥塑技艺精湛,据《归元从林罗汉碑记》,归元寺的五百罗汉是以南岳衡山祝圣寺的五百罗汉石刻拓片为蓝本的,但王代不愿照搬原样,他要塑出罗汉不同的神貌情态,于是独辟蹊径,取法于人——活生生的平民百姓。

归元寺周遭原先是一片村野,农民种地、歇息、躺在树荫下睡觉,他都一一看在眼里,记在心上;有时他还故意和附近的孩子逗闹、嬉戏,仔细观察、琢磨,把他们互相挖耳朵、搔腋窝、抓头发、抠脚心的调皮模样也一一记下,然后付诸塑像,那尊“六子戏罗汉”造型即由此而获得灵感。

【解读】灵山一会,俨然未散——清代五百罗汉堂的复兴及其与乾隆因缘灵山一会,俨然未散——清代五百罗汉堂的复兴及其与乾隆因缘汉地佛教寺院中的五百罗汉堂建造,肇始于五代吴越江南地方,两宋时期波及中原北方、四川等地。

元明二代修建较少,入清以后在南北方较大规模佛寺中普遍流行,至今仍有造作。

从文献记载和现存实例来看,清代中晚期创建或重修的五百罗汉堂数量尤为可观。

显赫当时的皇家寺院、禅宗祖庭乃至律宗、天台诸宗名刹,纷纷修堂设像,并相互模仿,形成具有固定模式和鲜明特色的汉地佛寺景观。

现存四大五百罗汉堂,浓缩着佛教的、民间的和地域的思想与信仰,更堪称中国晚期社会的文化载体。

五百罗汉信仰的起源五百罗汉(或五百比丘、五百声闻等)这一称名,在佛教典籍中通常以两种身份出现:一是世尊集会的听法众,二是释迦灭度后的佛典结集者。

在频繁出现的此类记述中,罗汉是身份重要的佛陀弟子,肩负传承佛法的使命。

但罗汉群体并不固定为五百之数,名号和顺序也并不一致。

佛教经典所言五百罗汉更像是对佛弟子群体的泛称。

晚唐五代时期,有关五百罗汉的传说在汉地逐渐流行,并出现相关绘画和雕塑活动,这与《法住记》译出后十六罗汉信仰的盛行几乎同步1。

从该时期之后的僧传藏典、金石题记等大量文字记载,以及愈演愈盛的图像制作和供养活动中可以发现,汉地僧俗对五百罗汉的认识,已不同于佛教经典中出现的模糊概念,而是发展成了一套有典可依、有名可考、有图可稽的相对固定化信仰体系。

因此大多数人认为,五百罗汉同十八罗汉一样,是创始于汉地的新信仰形式。

五百罗汉尊号的产生和传播至迟到北宋晚期,五百罗汉已具有一套与十八罗汉截然分开的、明确而完整的尊号体系。

至南宋绍兴四年(1134),江阴广福寺刊刻《江阴军乾明院罗汉尊号》碑,列出五百一十八尊者名号。

后经明代高承埏重刻、其子高祐铠刊印流通,并被收入《嘉兴藏》2。

从此该碑声名远播,现今可见的各类五百罗汉图像,凡有尊号者,几乎无不依据此碑标名。

三国-两晋-南北朝画家顾恺之(约345——406年),字长康,晋陵无锡(今江苏无锡)人。

他是东晋著名画家,多才艺,工诗赋,尤精于绘画,擅长于佛道、人物、肖像、禽兽、山水,尤善传神。

曾在建康瓦棺寺作维摩诘壁画,为世所称。

代表作品《女史箴图卷》、《列女仁智图卷》、《洛神赋图卷》等。

萧绎(505——554年),字世诚,博学善画,尤以肖像画最擅。

代表作品《职贡图卷》。

隋唐画家展子虔(约531——604年前后),隋朝山水画家,渤海(今山东阳信)人,他的人物、山水、界画和车马无不精湛,尤长人物山水。

代表作品《游春图卷》是现存卷轴山水画中最古老的一幅。

阎立本(?——673年)唐代初年,人物画家,雍州万年(今陕西临潼)人。

他的绘画题材非常广泛,除当时流行的宗教画外,人物、车马、山水、台阁等无所不能。

但他最擅长、成就也最突出的还是肖像画和政治性题材的历史画。

代表作品《步辇图》等。

李昭道,初唐时期,青绿山水画家,画风精巧细密。

代表作品《明皇幸蜀图》体现了他的典型风格,时代特征明显,是反映唐代山水画面貌的重要传世作品。

张萱,唐代陕西长安人,最擅长画妇女和婴儿,他的人物画创作多半是描写宫廷妇女的闲散娱乐生活,人物形象不仅“形似”,而且传神,能确切刻画人物的心理状况。

代表作品《虢国夫人游春图》、《捣练图》等。

梁令瓒,或称蜀人,活动于开元年间,画风严谨、精细,在天文学上有一定贡献,代表作品《五星二十八宿神形图》。

周昉,唐代长安人,擅长贵族人物肖像及宗教壁画,亦以仕女画为突出,以当时的关中贵妇为形象依据,具有以“丰厚为体”、“衣裳简劲,彩色柔丽”的特点,体现了中晚唐时期官僚贵族的审美情趣。

代表作品《挥扇仕女图》、《簪花仕女图》等。

李真,中唐时人,师法周昉,代表作品《不空金刚像》。

韩滉,唐代长安人,他画了不少反映农村生活的作品,倾注了他对生活的热爱之情和对农民疾苦的同情之心,此外,他特别喜欢画牛。

代表作品《五牛图》等。

韩干,唐代陕西蓝田人,一生中的绘画活动,大多数以马为表现题材,他画马,不拘成法,注重观察和写生。

现存的五百罗汉堂有北京碧云寺、成都宝光寺、、苏州西园寺(戒幢建寺)、昆明筇竹寺、西山华亭寺、武汉归元寺等处。

1.筇竹寺罗汉像:该罗汉像在云南省昆明市西北10余公里处云案山上的筇竹寺内,分布于大雄宝殿两壁及赞音阁、天台来阁中,是清光绪九年(公元1883年)至十六年(公元1890年),由川民间雕塑家黎广修及其五徒共同塑造的。

像高约1米,髹以彩泥。

众多的罗汉似佛非佛,是僧非僧,有文有武,有老有少,有怒目的金刚,有慈眉的菩萨,有赤脚的行者,有沉思的比丘,更为奇特约是,五百罗汉中竟有基督教中耶酥的塑像。

塑像人物的喜怒哀乐被刻画得细腻传神,富有浓厚的生活气息,是我国民间雕塑艺术中的佳作和罕见的艺术珍品,被誉为“东方雕刻艺术宝库中的一颗明珠”。

/w/bk%3A%E7%AD%87%E7%AB%B9%E5%A F%BA%E4%BA%94%E7%99%BE%E7%BD%97%E6%B1%89/# 2.宝光寺罗汉像:该罗汉像在四川省成都市新都县宝光寺内,建于清代咸丰元年(公元1851年)。

共塑罗汉五百尊,每尊高约2米,全身鎏金,或立或坐,姿态各异,有的瘦削长颈,有的佝偻龙钟;或笑容可掬,或横眉怒目;喜、怒、哀、乐,表现迥然石同,衣折条纹清晰分明,无一雷同。

在五百罗汉中,居然有康熙和乾隆的“圣体”(第295、360号)。

这是四川现存较完整的清代塑像群,是难得的艺术珍品。

3.碧云寺罗汉像:该罗汉像群被安放在北京市西郊的香山东麓碧云寺罗汉堂内。

该堂是乾隆年间仿杭州净慈寺罗汉堂建造的,堂内有木质漆金罗汉五百尊、神像七尊和梁上济公的佛像,此外还有统隆的罗汉像。

塑像神态各异、栩栩如生,其中有一疯僧赤着双脚,一跛一跷,两手一抖一摆,从不同角度看,形象截然不同:从这面看他怒目而视,从那面看他眉开眼笑,这种高超的雕塑技艺是古今中外所罕见的。

4.西园寺罗汉像:西园寺原名归元寺,位于江苏省苏州阎门外留园路。

西园寺内的罗汉堂中,有泥塑金身罗汉五百尊,其体形皆大过于人,分单双号对称排列。

马远马远《水图》探幽南宋擅画水的画家很多,流传作品也最丰富。

画水法在每个画种都有较深的渗透,在杂画、山水画、人物画、花鸟画中,水都占了不小的分量。

杂画、山水画自不用说,在人物画中,作为人物活动空间一部分的飞溅流瀑、溪涧泉水,占空间较多,表现为精妙的作品有张激的《白莲杜图》、《商山四皓》、马远的《西园雅集》、周季常和林庭圭的《五百罗汉图》、梁楷的《八高故事图》、马远所作的《梅石溪凫图》、《霜柯竹涧图》、《鸟桕文禽图》等。

纯粹以活水为图写对象,并表现出较高的艺术水平和审美情趣的,马远的《水图》便是其中较为重要的作品之一。

一、马远《水图》的艺术特色马远的十二幅《水图》,尽水态之妙。

十二幅中,除了第一幅残缺半幅而无图名外,其余图名分别是:洞庭风细、层波叠浪、寒塘清浅、长江万顷、黄河逆流、秋水迥波、云生沧海、湖光潋滟、云舒浪卷、晓日烘山、细浪漂漂。

这十二幅作品专门画水,除了一两幅有极少岩岸山日外,没有任何其它的景色,它完全通过对水的不同姿态的描写,表现出种种不同的意境和情趣。

《水图》十二幅,尽显各种不同水波的样式和情态。

马远通过对各种水势的细心观察,对水的性态和不同的环境气候所起的变化,在画上表现得尽善尽美,尽得画水之理。

《水图》对水的静谧、鼓怒、炫奇、迂回、盘旋、汹涌、激荡、跳跃、碰撞……以及微风吹起的涟漪,月光反照等动态,表现得惟妙惟肖。

值得关注的是马远的《湖光潋滟》和《秋水迥波》中画出了光和影的细腻感受。

由于云块的漂浮,短暂地遮住了一部分阳光,因而在水面上留下了云块移动的阴影,水光发暗,而在阳光照射下的一部分则闪光发亮。

暗与亮的光影对比,使粼波闪闪的水面更增添了活跃的生机。

马远《水图》表现不同水波采用不同手法,其笔法变化多端,手法因景因情而异。

或用线细如发丝而淡淡一写;或用线如行云流水,加以墨色浓淡,粗细不匀,求得变化;或随意挥洒,湿笔、干笔相辅;或用战笔,或断线为点,或粗实稳健,或浑厚雄壮,或细腻流利,或简洁多折……皆成功地达到了不同的效果。

AppreciatION 鉴赏编辑|薛续友简论乾隆皇帝对“贯休十六罗汉像”的喜爱与尊崇孙继艳罗汉,古印度梵文Arhat的音译“阿罗汉”的简称,是小乘佛教所追求的最高果位。

佛经说,佛教徒因修行的功夫不同,能达到的成果也有高低之分。

小乘佛教把果位分为四等,第一为“初果”,名为“预流果”,获得了初果,在轮回转世时,就不会堕入“恶趣”(指变成畜生、AppreciatION 鉴赏恶鬼等);“二果”名为“一来果”,得此果者,轮回时就只转生一次;“三果”名为“不还果”,得到此果,就不再回到“欲界”受生,而能超生“天界”;“四果”是最高果位者,称“阿罗汉果”,受了此果,就圆满一切功德,永远不会再投胎转世而遭受“生死轮回”之苦。

佛经中讲,十六罗汉是释迦牟尼佛的弟子,他们遵佛的嘱托,不入涅槃,常住人间,普度众生。

罗汉本来无形,本来随形,本来不在,本来无处不在。

普通民众崇拜罗汉是因为他无所不在、无所不能的神通。

无论是身处闹市,还是隐居山野,寂然不动,无所分别,不为繁华所动,不为孤寂所扰,心中长存救世之托,时时不忘出世之志。

罗汉画像一直被清代帝王视为最高精神尊崇的题材之一。

清代宫廷藏有《明吴彬十六罗汉图》,系明代吴彬仿五代贯休画罗汉之作,乾隆皇帝对此画作及贯休罗汉形象尤为喜爱和尊崇。

1757年乾隆第二次南巡到杭州圣因寺看到贯休罗汉像后,回来便命宫廷画师丁观鹏仿效贯休之作,创作了设色十六罗汉像,现藏台北故宫博物院;同时,清内府造办处还制作了精美的罗汉墨,现藏沈阳故宫博物院一套,此罗汉墨如同缩小了的贯休罗汉石刻,精美至极。

现将贯休罗汉像及乾隆朝模仿贯休罗汉像制作的几件精品叙述如下:一、沈阳故宫博物院藏《清罗汉赞墨》沈阳故宫博物院所藏清宫御墨中,乾隆时期有百余件之多,而且质量精良,形式多样。

其墨品都是精选上等材料,并由技法超群、造诣高深的墨工精制而成,从形式到装饰内容都达到了制墨工艺的极致之美。

现藏清乾隆时罗汉赞墨漆盒长18锭,成套集锦墨,黑漆描金,正面饰双龙云珠纹。

朗公老和尚(顽石点头)灵岩寺的开山祖师朗公,颇具神秘色彩。

传说朗公说法时顽石点头,朗公所居处猛兽归附。

东晋时,他到方山讲经,讲到绝妙之处,方山之石为之点头,这就是“灵岩”的来历。

后来他又率众开山,建立多处寺院。

灵岩开山法定老和尚(重建灵岩寺)灵岩寺的复兴拓建者法定和尚,河北景县人。

北魏太武帝灭佛,灵岩寺被毁,北魏正光年间,法定和尚来此重建寺院,他对灵岩寺的影响是深远的。

塑像的色彩相当完好,法定和尚目光沉稳,双手并肩举在嘴的两侧,衣纹流畅,似乎轻盈飘荡。

菩提达摩尊者(一苇渡江)菩提达摩,南天竺婆罗门人,原名菩提多罗,主要宣扬“明心见性,顿悟成佛”的禅法,是中国禅宗的始祖。

他是南天竺香至国国王的第三子,禅宗二十七至祖般若多罗到该国传法,菩提达摩跟从他学法,很得般若多罗的赏识,就给他改名为达摩,意译为“道法”,是达摩已通达到法的意思。

须跋陀罗尊者(最后一位弟子)佛陀释迦牟尼的最后一位弟子,在佛临入灭前接受教诫而得道。

据《大唐西域记》卷六等载,须跋陀罗尊者原为古印度拘尸那城的一名外道婆罗门,但聪慧多智,根机敏利,修习已得五神通。

年120岁,始改信佛法。

他闻佛将在娑罗林中涅槃,乃急奔佛所前往拜谒,于其夜出家受戒,净修梵行。

佛陀知道他要来,预先告知大弟子阿难在夜里将他太湖慧可神光尊者(断臂求法)北魏北齐时高僧,三十多岁时在嵩山师从菩提达摩,从学六年,为中国禅宗第二代祖师。

参拜达摩祖师于嵩山少林寺时,整夜站立在大雪之中,到天明达摩仍不许他入室,于是慧可用刀自断左臂,血染白雪,来表示求道的诚意。

达摩见时机已来,叫他进来问求什么法,慧可说:“求安心”。

达摩说:“你把心拿给我,我给你安心”。

慧可顿时大彻大悟,达摩就付予大法,并传衣钵。

这就是慧可断臂求法的故事。

至今少林寺僧人舍利弗尊者(智慧第一)“智慧第一”舍利弗是佛陀的上座弟子,深得佛陀信任,当罗睺罗年幼的时候,佛陀曾叫罗睺罗拜他为师,跟他受沙弥戒。

僧团中碰到棘手的问题,都由舍利弗来解决。

罗汉图集—古代之(宋)周季常、林庭珪《五百罗汉图》罗汉图集—古代周季常周季常,生卒年不详,浙江宁波(今属浙江)人,约活动于淳熙、绍熙、庆元年间(1178—1200),正史无传,南宋民间佛像画家(画工)。

南宋周季常、林庭珪五百罗汉图《临流涤衣》(美)弗利尔美术馆藏南宋周季常、林庭珪五百罗汉图《天台石桥图》轴(美)弗利尔美术馆藏宋周季常林庭圭《五百罗汉·洞中入定》美国波士顿艺术博物馆藏宋周季常林庭珪《五百罗汉·应身观音》纵111.5厘米横53.1厘米美国波士顿艺术博物馆藏南宋周季常、林庭圭《五百罗汉图.施饭饿鬼》轴波士顿美术馆1178年南宋周季常、林庭珪《五百罗汉图轴:洞中入定》波士顿美术馆1178年南宋周季常、林庭珪《五百罗汉图轴:观舍利光》波士顿美术馆1178年南宋周季常、林庭珪《五百罗汉图轴:施财贫者》波士顿美术馆1178年南宋周季常、林庭珪《五百罗汉图轴:应身观音》波士顿美术馆1178年南宋周季常、林庭珪《五百罗汉图:迎天降瑞》波士顿美术馆1178年南宋周季常、林庭珪《五百罗汉图:丘壑聚议》波士顿美术馆1178年南宋周季常、林庭珪《五百罗汉图:树下品梵》波士顿美术馆1178年南宋周季常、林庭珪《五百罗汉图:雅俗共养》波士顿美术馆1178年南宋周季常、林庭珪《五百罗汉图:迎天降瑞》波士顿美术馆1178年南宋周季常、林庭珪《五百罗汉图:渡水罗汉》波士顿美术馆1178年南宋周季常、林庭珪《五百罗汉图:经典奇瑞》波士顿美术馆1178年南宋周季常、林庭珪《五百罗汉图:受胡输赆》波士顿美术馆1178年南宋周季常、林庭珪《五百罗汉图:云中示现》波士顿美术馆1178年南宋周季常、林庭珪《五百罗汉图:竹林致琛》波士顿美术馆1178年南宋周季常、林庭珪《五百罗汉图:洞中入定》南宋周季常、林庭珪《五百罗汉图:天台石桥》南宋周季常、林庭珪《五百罗汉图》日本大德寺和美国波士顿美术馆、弗利尔美术馆分别藏有南宋周季常、林庭的《五百罗汉图》,此图原有百幅,六幅早佚。

辗转流传,已近800余年,成为我们研究南宋道释人物画的第一手资料。

一、流传经过周季常、林庭珪本为宁波地区的民间佛像画家,生卒年不详,约活动于1178至1200年间(大致在孝宗、光宗、宁宗年间),此时处于南北对峙的相对稳定时期,宋金大规模的军事对抗已经结束,南宋社会、经济、文化处于相对的稳定状态,并逐渐繁荣起来,绘画也在这一时期有了巨大发展,除宫廷画院外,民间亦有相当数量的画家群体存在。

为适应社会的需求,专门的画铺亦开始出现,除作寺观壁画外,多流行挂轴画,以满足于寺观和百姓家做功德时使用。

同时由于日本与我国交往日益频繁,大批僧人、贸易使团来华,也刺激了挂轴画的繁荣,到现在尚有许多南宋的佛像挂轴画收藏于日本公私收藏机构,显然是当初日本僧人或外贸使团带回日本国内的。

当时的明州港(今宁波)与日本最近,而日本发现明州佛画最多,由之可见,外贸需求刺激了民间佛画的发展,明州成为著名的对外贸易中心,对日文化输出亦以此为中心。

周季常、林庭珪的《五百罗汉图》也便是在这种情形下辗转流往日本。

此《五百罗汉图》,原是周季常、林庭珪应明州惠安院僧人羲绍之约历时十余年为该院绘制而成的一件佛画作品。

据几幅作品上的金泥铭文所知,唐天祐元年(904年)惠安院青山顶有十六罗汉灵异显现,故称罗汉院,罗汉信仰在此地兴起,迨至南宋绍羲住持惠安院时,约请周季常、林庭珪作百幅罗汉以作供养,其中亦绘有供养人像及绍羲、周、林二人肖像(《应身观音》中持笔、纸欲作像者为周、林二人,而拱手合十之正面皂衣僧人则为僧绍羲),因而此画又具有风俗画与肖像画的性质。

此百幅作品如何流入日本,由于史料阙如,需待考证。

在日本,据日本原有寺传记载,开始收藏在镰仓寿福寺,后相继为北条氏、丰臣秀吉所得,最后进入大德寺,另有十二幅在日本明治年间流入美国,先后为华盛顿弗利尔美术馆和波士顿美术馆所得,成为这两馆入藏的两宋绘画珍品。

二、绘画内容此画画五百罗汉种种故事,如丘壑聚义、升腾显瑞、僧俗供养、维补衲衣、云中显现、布施贫饥、受胡轮赆、竹林致琛、观舍利光、洞中入定、应身观音、经典奇瑞、渡海罗汉、施饭饿鬼、临流涤衣、树下观画、风雨涉水等等,包含了佛教诸多教义和僧人生活情境,有罗汉结集论事的故事,有佛、道斗法的情境,有寺观僧人日常生活状貌,也有长途跋涉稍作休憩的游行僧形象。

内容或涉水渡海,或行走空中,或观舍利光,或现观世音等,不一而足,体现了南宋时期佛教信仰的一般情况,人物众多,情节复杂,完全是当时世俗世界的变相概括。

僧人或胡貌梵相,或汉僧蕃貌,或老、或少、或肥、或瘦、或观画或入定、或洗衣或论辩,虽动态不一,但面容多作安详之状。

供养人则完全是南宋在家信佛居士的真实写照,人物刻划生动、传神,不啻是众多精美的肖像画结集,达到很高的艺术水平。

罗汉信仰早在唐、五代时就已普遍流行。

按照佛典的说法,罗汉是小乘极悟之位名,是永破烦恼、一切漏尽、永入涅槃、不入生死果报的小乘修行的最高品位。

其中以宾头卢尊者为始,受佛教敕,永住此位,济度众生,这就是一般所称的十六罗汉。

再加上庆友和迦叶,便是流行的十八罗汉说法的由来。

而五百罗汉信仰,虽然早在六朝即已有五百罗汉祭祀,但未见广泛流行,直至唐、宋,尤其北宋王朝加以推广,才开始流通,至南宋开始进一步增强。

但五百罗汉信仰不见经典,《象器笺十四》说:“五百罗汉名莫闻藏乘说,近有南宋江阴军乾明院罗汉尊号碑一卷刊布,亦不载体据”。

在佛经中并无五百罗汉本事的记载,而是佛教在汉地流传日久本土化的产物。

倘上溯其渊源的话,大抵是指佛灭后第一次结集之五百罗汉,或婆沙论之五百罗汉而私举其名,逐渐嬗变,直至南宋,才有五百罗汉之说的盛起,造像流布,也便成为道释人物画发展的必然,周季常、林庭作百幅五百罗汉,也正是有此文化背景,才得以完成。

三、绘画风格从周季常、林庭珪所作可以看出,道释人物画发展到南宋,技巧已经相当娴熟。

人物衣纹处理,已有将诸家笔法加以融合的倾向,既有细如丝发的高古游古描,也有硬挺劲拔的铁线描,既有吴道子的莼莱描笔法,也有五代的战笔水纹描;或是紧劲连绵的密体笔法,或是雄浑奔放的疏体笔法,显然是唐、五代以来线描长期演化综合而成的表现方法的综合,在表现衣服的质感上收到了很好的效果。

棉布的柔和多皱,丝绸的转折分明,以及葛布的挺直坚实等,无不随其类而施以不同的描法。

多种描法运用自如,尤其某些细节,更不乏神来之笔,如《洞中入定》中入定罗汉的衣纹线,与水波纹回环照应,以横行线为主,与上面空中行走的一群罗汉下垂的衣纹形式明显的对比,一横一竖,在空间分割上给人非常舒适的感受,不显突兀。

又如《升腾显瑞》下半部分四位罗汉,衣纹线疏密相映,最前面罗汉穿紧贴身体的棉布衣料,以密体表之,而他对面的罗汉则穿葛布僧袍,以疏体笔法草草概括而成,形成一疏一密的呼应,既潇洒流利又有劲峭之感,的确是得意之笔。

其身后两罗汉亦是简笔勾勒,亦见坚挺、凝拔的气象。

从线描的多变上看,显然不是经一人之手在极短时间内完成的,大约经过十几年的时间,周季常、林庭二人紧密合作才完成了百余幅作品的描绘。

由于作者本人十几年间画风不断变化,风格的逐步发展和技法的日益趋向成熟,必然有前后不一致的地方,更何况是周、林二人合作完成,其间不一致更是显而易见,有些地方显得相对薄弱,概括不甚精炼,或是早期的创作,而有许多地方,线条质量极高,当是接近晚期的佳构。

此绢画作品着色亦颇有特点,每一幅均以青、绿等冷色为主调敷设,不作过分渲染,以突出线条为主,同时在每一幅作品中均有醒目的红色,或朱砂,或朱红等。

在不违备薄施粉彩的原则下施以少许的矿物颜料,使画面既显厚重又虚灵飘忽。

在偏重于冷基调的前提下有如此醒目的红暖色出现,使每幅作品顿见精神,显然是周季常、林庭有意为之。

作品的背景部分,如《布施饥贪》中的坡岸、《升腾显瑞》的枯木,有北宋李成、郭熙派的风格特色,山石峰峦的塑造,又有南宋李唐的影响,多作小斧劈皴,坚硬、凝重,其中也有马远等人大斧劈皴的痕迹,尤显水墨苍劲、笔墨淋漓。

从此作品中可以看出,南宋已有试图将人物画和山水画进行融合的趋向,道释人物画的描述从单纯的人物塑造向情节性描述发展,这同北宋末年山水画向抒情性方向发展的脉络是相一致的。

道释人物画也开始从对肃穆凝重气氛的刻划转向对人物精神状态的描述上来,尤其对故事情节的关注,成为绘画的焦点。

这一点对后人影响极大,明清历史故事题材画的布景、选题,明显受到南宋画风的强大影响,尤其浙派和吴门画派的山水人物画题材,无论构图、用色和配景,均能从此件作品中找到痕迹。

道释人物画在向世俗化过渡中,由于融入了日常气息,使人物形象更加感人,从而创造出诸多脍炙人口的光辉艺术典范,南宋在中国道释人物日益趋向衰落的过程中,最终闪现出一道亮丽的光芒,成为接续唐宋道释画伟大的光辉和向元明清山川人物画过渡的一块基石,我们在此件《五百罗汉图》作品中也许能读到更加深远的蕴藉历史深处的丰富信息,它毕竟是那个时代和观念最为直接的载体。

结论此件作品对于考察南宋道释人物画的演变状况和后世五百罗汉图题材的流变有着更为特殊的意义。

美)波士顿艺术博物馆藏周季常、林庭珪爲甯波地區的民間佛像畫家,生卒年不詳,約活動于1178至1200年間(大致在孝宗、光宗、甯宗年間),其合作完成的《五百邏漢圖》原有百幅,六幅早佚,目前日本大德寺藏82幅、美國波士頓美術館藏10幅、弗利爾美術館藏2幅。

五百罗汉图(南宋画师周季常、林庭珪作品)举世无双的瑰宝南宋明州车轿街(现宁波市海曙区车轿街)的两位佛像画师周季常、林庭珪用10年时间绘制了100幅《五百罗汉图》,栩栩如生地记录了当时明州佛教文化的盛况。

作品内容介绍整套《五百罗汉图》是目前世界上发现现存数量最多、阵容最大、制作最精美的宋代浙东宁波地区佛教题材作品,描绘了佛教历史事件、佛教典故或者当时寺院僧人的集体生活场景等内容,大部分画作有用金泥写的铭文,记载着当年捐献者、募捐者、画家的姓名以及作画年份等信息。

百幅《五百罗汉图》是浙东佛教从舍利信仰转入罗汉信仰的代表作,证实了宁波作为'东亚文化之都’名不虚传。

据史料记载,唐天佑元年(公元904年)中元节,宁波东钱湖青山顶有十六罗汉显现,与同时期在天台石梁五百罗汉显现的传说惊人相似,罗汉信仰在此地兴起。

到南宋义绍住持东钱湖惠安院时,他邀请周季常、林庭珪两位画师绘制《五百罗汉图》,历时10年,作品最初被供奉在惠安院内。

同一时期,东渡而来的日本僧人在天童禅寺求法,其真诚之心感动了义绍,义绍以“大千世界佛日同辉”为旨,将百幅《五百罗汉图》赠予日本求法僧。

这些画作先保藏在镰仓寿福寺,后转藏箱根早云寺,1590年移藏京都丰国寺,再转藏奈良大德寺。

途中有6幅遗失,日本僧人木村德应在1638年补齐。