五四时期外国文学翻译的现代性_任淑坤

- 格式:pdf

- 大小:235.85 KB

- 文档页数:6

略论“五四”时期外国戏剧的翻译作者:张文静来源:《西北农林科技大学学报(社会科学版)》2009年第03期摘要:“五四”时期是中国文学史上一个特殊的历史时期,由于启蒙运动和新文学的迫切需求,文学翻译得到高度重视,戏剧翻译当属其中,并在某种程度上是为当时的政治服务的,达到了启蒙民众、救国救民的目的,也丰富了对戏剧体裁的掌握。

五四时期戏剧翻译现象产生的历史背景既包括当时进步知识分子追求民主自由等观念的政治背景,又包括一定的文化背景,即中国文化、文学、文学观念均处于转型期,对戏剧翻译的需求应运而生。

“五四”时期戏剧翻译的主要特点有:作家在翻译外国作品时均采取了颇为“自由”的翻译手法;他们所选取的外国作品主要以浪漫主义为取向;这一时期的作品均取自西方一流文学大师的作品。

“五四”时期外国戏剧的翻译产生了重要的历史意义,无论从艺术形式或思想内容而言,中国现代剧作家的戏剧都从翻译中获得了创作灵感,并将这一外来影响和本土创作结合起来,从而奠定了自己的创作道路。

关键词:“五四”时期;戏剧;戏剧翻译中图分类号:I23;H059文献标识码:A文章编号:1009-9107(2009)03-0123-04“五四”时期,许多作家不满日益变得陈腐和僵化的中国传统文化,试图借助于外力来摧垮内部的顽固势力,翻译正好为他们提供了极好的新文化传播媒介,他们将翻译外国文学作为一种反对旧思想、传播新文化的手段。

“五四”时期的翻译文学是中国现代文学的一个不可分割的组成部分,不少中国新文学家就是从翻译外国文学开始其创作生涯的。

戏剧翻译也不例外,尽管它的规模不及小说翻译和诗歌翻译,但是在中国文学史上它不但造就了一大批优秀的剧作家,同时,也诞生了属于中国自己的话剧形式。

因此戏剧翻译在文学和思想观念上对中国都有不可忽视的影响。

一、“五四”时期戏剧翻译现象产生的历史背景(一)政治背景在这场以反帝反封建为目标的如火如荼的新文化运动中,为了冲破传统思想的牢笼,寻找个性解放和民族解放的出路,很多进步知识分子把目光投向先进的西方世界,介绍、翻译欧美社会科学、自然科学论著和文学艺术作品,成为时代风尚;流行于西方世界的形形色色资产阶级和社会主义学说、思潮与文化艺术流派纷至沓来。

五四时期女性翻译家研究[摘要]五四时期在中国翻译史上是一个具有里程碑意义的重要时期,女性译者的贡献更是功不可没。

本文从女性主义角度研究《新青年》刊行的薛琪瑛译作《意中人》和沈性仁的《遗扇记》,分析女性译者从文本选材,加写序言和翻译策略上女性意识的凸起,以及在男女平等、新式婚姻观和新女性形象上女性主见的张扬。

[关键词]五四时期女性主义翻译王尔德戏剧女性意识20世纪80年代初,翻译研究“文化转向”的大潮中,女性主义翻译理论以鲜明的女性主义政治诉求在新兴的翻译理论中引人瞩目,性别研究视角为翻译研究注入了新的活力。

但目前我国对女性主义翻译研究还停留在梳理和介绍阶段。

五四时期在中国翻译史上是一个具有里程碑意义的重要时期。

五四时期的文学翻译对中国现代文学的促进,对中国新文化思想的形成,都有决定性的重要意义,而女性译者的贡献更是功不可没。

在一个社会动荡的文化转型时期,启蒙思想家认为女性和强国保种紧密相连。

女性译者作为新时期女性的代表,突破传统对女性的禁忌,从家庭生活,走向公共生活领域。

奥斯卡、王尔德是19世纪英国文学唯美主义最著名的代表之一,他的四部戏剧皆以英国上流社会的婚姻家庭为背景,他对世俗社会的反叛精神,他对自由不断的追求,以及对现实社会大胆的抨击,适应了五四思想的需要。

他的戏剧多涉及爱情,婚姻,家庭及伦理道德等,这与五四启蒙话语关注的问题一致,他戏剧中所描述的女性形象恰恰正与五四时期试图塑造的新女性形象一致。

她们把王尔德戏剧的翻译当做是争取女性平等和独立人格的手段。

在以男性为主的戏剧汉译中,王尔德戏剧翻译出现了两位女性译者,薛琪瑛的《意中人》和沈性仁的《遗扇记》。

一、五四时期女性译者的崛起五四时期在救亡和启蒙的大潮中,女性被推向了中国历史的舞台,她们被赋予了强国保种和振兴民族的双重历史责任。

当时男性启蒙思想家认为,女性文化知识的缺乏是导致中国落后的一个重要原因。

金一在《女子世界》的发刊词中更是强调:女子者,国之母也。

“五四”时期文学翻译的题材选择研究———以文学研究会和创造社为例■李 涛/四川外国语大学摘 要:“五四”时期,文学研究会和创造社都积极从事文学翻译活动,促进了中国文学和社会的发展。

但在具体的翻译实践中,他们在翻译作品的选择上有着很大的不同,文学研究会以现实主义题材为主,而创造社以浪漫主义题材为主。

这不仅仅是由于“五四”时期的社会环境的影响,更主要的是两个社团成员对待翻译题材选择的思想观念不同,也就是两个社团成员的主体性不同。

关键词:“五四”时期 文学翻译 文学研究会 创造社 主体性鸦片战争打破了清政府“闭关锁国”的状态,西方列强的入侵促使仁人志士们开始向西方学习,经过学习西方器物和西方制度之后,更多的人开始将目光转向学习西方的思想文化,于是将外国文学文化引进中国便成了迫在眉睫的事情,文学翻译工作此时便成了中西文化交流的纽带。

文学社团的成立不仅推动了新文学运动的发展,也同时促进了文学翻译的开展,作为中国现代文学史上重要的文学社团,文学研究会和创造社在促进文学翻译方面都做了很多努力,但它们在外国文学作品翻译的选择上,却有着不同的实践。

一、文学研究会翻译题材的选择文学研究会成立于1921年,以《小说月报》作为他们的机关刊物,翻译介绍了大量的外国文学作品,重点介绍了俄国、法国、北欧及“被损害民族国家”等现实主义因素较强的作品,介绍世界文学潮流、派别、文艺理论和文学发展概括等,先后刊出了俄国文学、法国文学、被损害民族国家等专号,同时还刊出外国著名作家如安徒生、莫泊桑、陀思妥耶夫斯基、屠格涅夫、罗曼·罗兰等专号。

《小说月报》发表了大量译作,据统计,从1921年1月出版的第12卷第1期至1926年12月10日出版的第17卷第12期,《小说月报》发表的译作仅俄国文学就有33种,法国文学27种,日本文学有13种,印度文学有6种,英国文学有8种。

①此外,文学研究会还编辑出版了“文学研究会丛书”,系统介绍了俄国、法国、日本、英国、印度等国家的作家作品近百种。

五四运动前后中国翻译文学地位转变的文化原因摘要:埃文・佐哈尔于20世纪70年代提出了多元系统论,用于解释文学翻译的各种情况,其对翻译文学的地位做了详细分析。

五四运动前后被认为是中国翻译史上的高潮之一。

五四运动之前,翻译文学在中国文化多元系统中处于边缘位置:五四运动之后,翻译文学跃居中心位置。

本文试用佐哈尔的多元系统理论,结合中国当时的文化语境,分析中国翻译文学在五四运动前后地位的转变及其文化原因。

关键词:多元系统理论;五四运动;中国翻译文学;文化原因中图分类号:H315.9 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2013)12-0158-03中国翻译史上出现过四次高潮:第一次是东汉至唐宋时期的佛经翻译,第二次是明末至鸦片战争之前的科技翻译,第三次是鸦片战争至20世纪30年代的西学翻译,改革开放以来出现了第四次翻译高潮,而这一次的翻译高潮,无论在规模上、范围上,还是在质量水平和对中国社会发展的贡献上,都是前三次翻译高潮无法比拟的。

中国翻译史上最被学者所关注的当属第三次翻译高潮,这次高潮又可以1919年的五四运动划分为两个部分。

五四运动之前的翻译作品主要以社科类为主,代表译者是严复和林纾。

五四新文化运动旨在改变国民愚昧的旧思想,用新思想与新文化启蒙国人。

一些进步人士开始翻译大量外国优秀文学作品,力求通过翻译文学帮助构建新的思想文化体系。

与此同时,在翻译界出现了归化与异化两种不同翻译策略共处的现象,形成了两种相对立的文化势力的争论:一种进步力量以鲁迅为代表,坚决主张封建文化向民主文化的“转折”,侧重异化的翻译策略;另一种保守势力以梁实秋为代表,极力维护封建文化的价值观和审美“情调”,侧重归化的翻译策略。

五四运动后的翻译文学的地位在这两种势力不断抗衡的过程中从文学多元系统的边缘转为中心。

本文将以第三次翻译高潮所处的时代背景为基础,结合佐哈尔的多元系统理论分析翻译文学地位的转变及导致这种现象的文化原因。

2019年12期总第452期ENGLISH ON CAMPUS析五四时期的主要译诗流派,谈译者的文化自信文/尹 央【摘要】五四时期作为中国诗歌翻译的第一个高潮,受到学者的广泛关注,这个时期涌现了大批优秀的诗歌译者,基于各自的翻译主张,译出了大量的西方诗歌作品。

根据译诗的风格,可以分为三大译诗流派:白话自由体译诗派、白话新格律体译诗派、文言古诗体译诗派。

本文将介绍五四时期三大译诗流派的主要特点以及代表人物,以期当代翻译工作者通过回顾当时历史,以客观冷静的态度重新审视这三大流派,吸取前人之经验,在之后的翻译实践中能够不偏不倚,客观真实,引进西方文化时,以我为主,为我所用。

【关键词】五四时期;译诗流派;白话体;文言体;文化自信【作者简介】尹央,湖南师范大学。

一、引言五四运动时期,在思想改革和探索救国之路的进程中,中国有识之士率先向西方学习,企图引进西方人的制度、思想改变本国落魄滞后的现状,翻译作为中西文化交流的桥梁,起到了举足轻重的作用。

当时诗歌翻译是文学翻译中重要的一支,无论在数量还是质量上,已经取得相当可观的成绩,诗歌翻译不仅对中国近代诗歌创作产生直接的影响,而且对近代中国人民的思想造成巨大的影响。

一时间兴起西学之潮流,大量引进西方的文学作品,通过通俗易懂的白话文翻译,在社会掀起全面彻底的思想变革,自由、民主、改革等观念深入人心。

一般而言,文学界的“五四时期”由1917年胡适在《新青年》上发表《文学改良刍议》开始,到1927年大改良失败为止。

本文“五四时期”跨度为1915年《新青年》创刊到30年代初(文珊,王东风,2015),这段时期的诗歌翻译均很大程度上受到五四新诗运动的影响,由此本文将这段时期的三大译诗流派作为研究对象,通过分析、比较,总结出对于当代译者而言有益的一些建议。

二、五四时期三大译诗流派1.白话自由体译诗派。

五四运动掀起一股声势浩大的白话文浪潮,激进分子更是大肆宣扬全盘废除旧思想、旧文化、旧传统,主张破旧立新。

《长江丛刊》2018.0839五四时期翻译思想研究综述■徐晓唯 陈 达/西华大学外国语学院摘 要:五四时期,掀起了中国翻译史上第三次高潮。

围绕这一时期的翻译研究层出不穷。

本文以文献研究法,对五四时期的翻译思想尤其是两种主流翻译思想的论争及其产生的影响进行归纳总结,以期对这一时期的翻译研究略尽绵薄之力,同时提出几点建议。

关键词:五四时期 翻译思想 新文化运动 新青年一、研究概况有关我国五四时期翻译思想高潮研究的论文数目和研究主题都极其纷繁复杂。

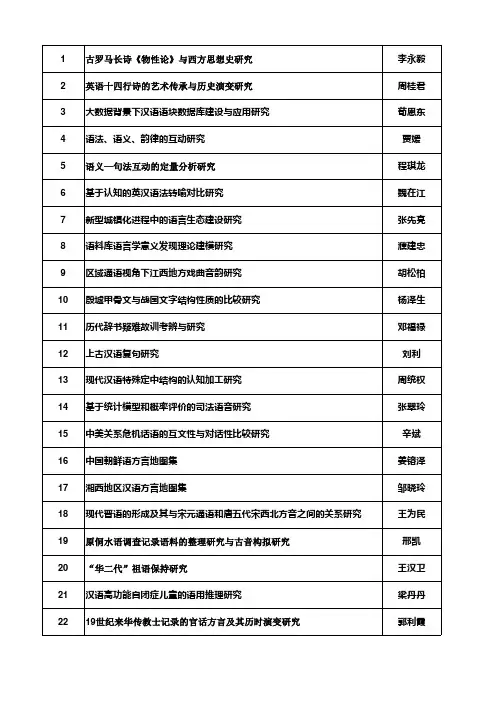

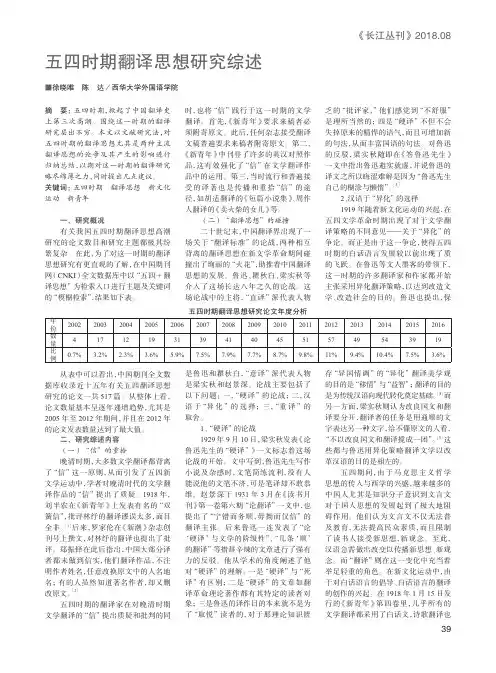

在此,为了对这一时期的翻译思想研究有更直观的了解,在中国期刊网(CNKI )全文数据库中以“五四+翻译思想”为检索入口进行主题及关键词的“模糊检索”,结果如下表。

从表中可以看出,中国期刊全文数据库收录近十五年有关五四翻译思想研究的论文一共517篇。

从整体上看,论文数量基本呈逐年递增趋势,尤其是2005年至2012年期间,并且在2012年的论文发表数量达到了最大值。

二、研究综述内容(一)“信”的重拾晚清时期,大多数文学翻译都背离了“信”这一原则,从而引发了五四新文学运动中,学者对晚清时代的文学翻译作品的“信”提出了质疑。

1918年,刘半农在《新青年》上发表有名的“双簧信”,批评林纾的翻译谬误太多,面目全非。

[1]后来,罗家伦在《新潮》杂志创刊号上撰文,对林纾的翻译也提出了批评。

郑振铎在此后指出,中国大部分译者都未做到信实,他们翻译作品,不注明作者姓名,任意改换原文中的人名地名;有的人虽然知道著名作者,却又删改原文。

[2]五四时期的翻译家在对晚清时期文学翻译的“信”提出质疑和批判的同时,也将“信”践行于这一时期的文学翻译。

首先,《新青年》要求来稿者必须附寄原文。

此后,任何杂志接受翻译文稿普遍要求来稿者附寄原文。

第二,《新青年》中刊登了许多的英汉对照作品,这有效强化了“信”在文学翻译作品中的运用。

第三,当时流行和普遍接受的译著也是传播和重拾“信”的途径,如胡适翻译的《短篇小说集》、周作人翻译的《卖火柴的女儿》等。

第19卷第4期2017年7月东北大学学报(社会科学版)J o u r n a lo fN o r t h e a s t e r nU n i v e r s i t y (S o c i a l S c i e n c e )V o l .19,N o .4J u l .2017d o i :10.15936/j.c n k i .10083758.2017.04.016 收稿日期:20161009基金项目:国家社会科学基金青年资助项目(17C Y Y 052);辽宁省社会科学规划基金资助项目(L 16C Y Y 010);广东省普通高校人文社会科学重点研究基地广东外语外贸大学翻译学研究中心资助项目㊂作者简介:李 洋(1982),男,辽宁沈阳人,东北大学副教授,广东外语外贸大学研究员,翻译学博士,主要从事翻译学㊁口译理论与实践研究㊂论中国译者主体性的现代嬗变以 五四 翻译潮为例李 洋1,2(1.东北大学外国语学院,辽宁沈阳 110819;2.广东外语外贸大学翻译学研究中心,广东广州 510420)摘 要: 五四 时期作为中国翻译史研究中一个重要的节点,一方面承接了晚清译者在国家沦亡的关键时刻自觉地通过翻译活动唤醒救国的意识,另一方面传递了 五四 时期译者通过大量西学译介获得的人道主义精神和思想启蒙成果,影响了 五四 之后新中国成立前译者完成改造社会的翻译活动㊂这个历史演变连续体不但实现了译者主体地位在中国社会文化和文学翻译中的逐步显现和确立,而且完成了译者主体性的现代嬗变㊂关 键 词:翻译主体;译者主体性; 五四 运动;现代嬗变中图分类号:H 059 文献标志码:A 文章编号:1008-3758(2017)04-0429-06O nt h e M o d e r n T r a n s m u t a t i o no ft h eS u b j e c t i v i t y o f C h i n e s eT r a n s l a t o r sT a k i n g t h e T r a n s l a t i o n D u r i n g M a y 4t h M o v e m e n t P e r i o d f o r E x a m pl e L IY a n g1,2(1.F o r e i g nS t u d i e sC o l l e g e ,N o r t h e a s t e r n U n i v e r s i t y ,S h e n y a n g 110819,C h i n a ;2.C e n t e rf o r T r a n s l a t i o nS t u d i e s ,G u a n g d o n g U n i v e r s i t y o fF o r e i g nS t u d i e s ,G u a n gz h o u510420,C h i n a )A b s t r a c t :T h eM a y 4t h M o v e m e n t P e r i o d i s r e g a r d e d a s o n e o f t h em o s t i m po r t a n t t u r n i n gp o i n t s i nC h i n a s t r a n s l a t i o nh i s t o r y .O nt h eo n eh a n d ,t r a n s l a t o r sd u r i n gt h e p e r i o d i n h e r i t e d t h e i d e o l o g y o f s a v i n g C h i n a f r o mb e i n g r e d u c e d t o a c o l o n y b yt r a n s l a t i o n i nt h el a t e Q i n g D y n a s t y.O nt h eo t h e rh a n d ,t r a n s l a t o r s i n t r o d u c e d a b u n d a n tl i t e r a t u r e s f r o m t h e W e s t d u r i n g t h e p e r i o d t o g a i n i n s i gh t i n t o h u m a n i t a r i a n i s ma n d i d e o l o g i c a l i n s pi r a t i o n s ,w h i c h i n f l u e n c e d t r a n s l a t o r s a f t e r t h e p e r i o d t o u n d e r t a k e s o c i a l t r a n s f o r m a t i o n s .T h e w h o l e h i s t o r i c a l c o n t i n u u m c e n t e r i n g o nt h e p e r i o dr e f l e c t e dt h ee m e r g i n g r o l eo ft h es u b je c t i nt r a n s l a t i o n p l a y e d b y tr a n s l a t o r si n C h i n a s s o c i a lc u l t u r e a n dl i t e r a t u r et r a n s l a t i o n ,a n d c o n t r i b u t e d t o t h em o d e r n t r a n s m u t a t i o no f t h e s u b j e c t i v i t y of t r a n s l a t o r s .K e y w o r d s :t r a n s l a t i o ns u b j e c t ;s u b j e c t i v i t y o ft r a n s l a t o r s ;M a y 4t h M o v e m e n t P e r i o d ;m o d e r n t r a n s m u t a t i o n在中国近现代文学翻译史的传统研究中,学者常以 五四 时期作为一个标志点来解读这场中国历史上声势浩大的新文化运动,强调正是西方自然科学和人文社会科学的冲击和影响,激起了一批忧国忧民的有识之士以翻译为媒介实现解放思想和启蒙复兴的积极诉求,完成了以 五四 时期为中心的前中后三个阶段对中国传统文化的摒弃和超越㊂随之,中国社会的文化和文学迎来了译者主体性迈向现代的嬗变㊂从晚清到以 五四 时期为中心,再变迁到 五四 之后新中国成立前,译者的翻译活动在中国社会文化和文学的多元系统中,历经了西方殖民主义的入侵和随后自觉醒悟的反殖民主义抗争,也构筑了 五四 翻译潮之前以 将亡而始兴学㊁救亡图存 为目标的思想唤醒,之中以 求新声于异邦㊁民智开启 为追求的思想启蒙,之后以 积大志以月新㊁社会改造 为宗旨的思想继承㊂因此,本文以 五四 时期为中心㊁前后两个阶段为支撑的视角,构筑一个历史嬗变连续体,考察翻译从社会文化的边缘地带进入且占领中心地位的演变过程,及译者主体性在此过程中发挥的重要作用,以期深入认识译者主体性在翻译学研究中的价值㊂一㊁译者为翻译主体之介说1.翻译主体的多维视角20世纪60年代以后,西方的翻译研究逐步从传统语文学㊁语言学和多元系统等翻译理论转向翻译的文化研究㊂受文化思潮的冲击,人们对传统翻译理论产生了质疑㊁反思和新的探索,从而淡化了传统的 原文 译文 二元对立的哲学认识论,动摇了作者中心论和原作中心论的绝对统治地位㊂随后,翻译研究走向译者,不断转换理论的视角:解构主义译论将译者从原文附庸㊁被动和从属的地位解放出来,充分享受自由以造就原文的来世或生命的延续;女性主义译论强调女性译者的存在,及其对原文进行有意识㊁有目的的文化介入和文化协调,以实现政治干预手段背后的文化活动;操纵学派译论刻画译者在文学翻译中对译文作出的抉择和摆布的过程;目的论强调译者在翻译中为实现翻译目的而对译文采取必要的翻译策略;后殖民主义译论突出译者对文本本身之外的外部世界的分析,包括批判文化帝国主义㊁再现殖民地历史㊁分析被殖民者话语等,实现译者通过翻译完成解殖民化的目标㊂这些后现代的翻译理论使译者主体性地位和作用已经浮出水面,使译者总是为了实现某种目标而按照自己对原作㊁源语的理解和对读者的了解去主动抉择翻译策略㊂因此,译者主体性便成为解读与分析翻译活动不应忽视更无法回避的要素㊂2.翻译主体的发展路线图纵观中西翻译史,翻译研究无论经历语文学㊁语言学还是文化研究范式的转变,都伴随着对翻译主体的争论与探讨,主要集中于在翻译过程中以什么为目标确立谁是翻译的中心?对这一问题的回答,中西方历经了相似的发展路线㊂在西方翻译史中,传统的语文学和文艺学范式以忠实于原作为目标,将原作作者神圣化和权威化,从而贬低和轻视译者在翻译转化过程中的作用和地位,形成了面向原作和源语的中心论㊂20世纪50 70年代,随着语言学范式被引入翻译研究中,改变了以灵感㊁顿悟和直觉为基本理论和主要特征的语文学范式,破除了直觉主义㊁神秘主义和主观主义的枷锁,建立以语言间对比和分析为主的语言学范式,重点是解决各种语言之间因语法结构㊁语义㊁语用等非对称性导致难以实现 等值 转换的困难,如奈达的功能对等或动态对等㊁纽马克的交际翻译㊁哈特姆和梅森的语用翻译㊂然而,该范式以语言学为翻译学研究的依归,几乎将译者主体排除在翻译研究之外,译者从低下的仆人进入彻底失去话语权利的语言转换翻译机器,译者地位始终处于隐身之位㊂20世纪80年代起,翻译学的文化研究范式逐步兴起㊂佐哈尔的多元系统理论通过主体文化与翻译对象之间的关系,阐释文学翻译与译入语文学生态体系的融合与排斥㊂在文学新模式的构建过程中,翻译不仅引进新思想,还引进新的语言㊁写作模式和技巧[1]㊂图里的描写翻译学提出了 规范 的概念,认为译者从原文文本开始就面临着众多抉择的可能性,基于对特定时期的社会分析而对原文制定初始的翻译政策,通过起始规范找到翻译 充分性 (a d e q u a c y)和 可接受性 (a c c e p t a b i l i t y)的渠道,最后在操作规范中完成实际翻译活动的抉择㊂这体现了翻译主体中译者权利与责任显现的整个过程㊂ 五四 前中后三个阶段,在中国文学翻译中翻译主体的历时演变过程刚好折射了佐哈尔和图里的理论㊂034东北大学学报(社会科学版)第19卷二㊁ 五四 前中后译者主体性之透视1.译者主体性的确立描写译学的兴起开启了走向译者且以译入语为导向的研究范式,摆脱了语言和语篇对等的局限,分析历史㊁文化和社会等文本外因素对翻译活动的影响,通过译者在文本内的决策重新定位和思考其社会角色,凸显了主体性的核心作用㊂自20世纪80年代起,中国学者通过译介西方的翻译理论,转向研究译者的主体地位㊁人格心理和创造能力等影响翻译活动的社会与文化因素㊂译者处于整个创造性活动的中心枢纽位置,虽受文本外因素制约但在语言转换中仍发挥最积极的作用[2]㊂随后,罗新璋指出 大凡一部成功的译作,往往是翻译家翻译才能得到辉煌发挥的结果㊂泯灭译者的创造生机,只能导致译作艺术生命的枯竭㊂今后的翻译理论里,自应有译者一席之地 [3]㊂到了21世纪,中国译界借助接受美学㊁女性主义㊁解构主义和后殖民主义等后现代理论,展开对译者主体性的系统性论述,并借鉴社会语言学和认知语言学等理论进行跨学科论证㊂译者的主体性确立意味着把译者的主观审美意向和历史存在融入译作,积极建构译作的文本意义,因此译作被视为是译者主动地变形和改造原文的艺术创造产物,其核心是把译者作为翻译主体,反映对翻译美学的追求和创造力,体现了翻译主体自觉的社会与文化意识及主动的审美创造性[46]㊂因此,在翻译史的研究中如果忽视了译者的主体性地位,那么就遮蔽了译者主体性在翻译活动中实施的主观能动性㊁意向性与选择性㊁操作与抵抗[7]㊂2.译者主体性的变迁路线图中国翻译史上,人们曾长期认为翻译只是语言层面的转换,原文作者和原文本处于不可动摇的核心地位,译者普遍被定为 仆人 的角色[8]59㊂这极大限制了译者主体性的能动作用㊂本文以 五四 翻译潮为中心,划分 五四 前中后三个特殊的历史阶段,探索译者在翻译活动中的主体地位:第一代人(晚清一代,1840 1919年)保有社会关怀,政治意识强烈,特别注重思想启蒙;第二代人( 五四 一代,1919 1930年)拥有文化关怀,别求新声于异邦以进行文学救国的反殖民抗争;第三代人(后 五四 一代,1930 1949年)站在文学或知识的立场上思考问题,对知识的贡献不可估量[9]㊂这一历史路线图刻画了译者主体性与社会变革的融合式发展,也见证了译者主体性历经了从政治思想唤醒到反殖民抗争,再到文学翻译继承与创造的嬗变㊂五四 之前的晚清由于经历了两次鸦片战争的战败,激发了译者主体的显身与确立,实现了译者政治思想唤醒的主体性嬗变㊂这一阶段以林则徐㊁魏源等清朝官员为代表的洋务派主导翻译活动,创建了京师同文馆和上海广方言馆等,以外籍传教为核心建立了墨海书馆和花华圣经书房等㊂此后,甲午战争的战败再一次刺激了国人急需借由翻译实现挽救国家和求新求变的诉求㊂译者不再被动地听命于国家,而是在翻译中从三方面积极施加译者主体的意向性与选择性:一是以维新派为代表掀起了变法维新,创办‘强学会“和‘新民丛报“等报刊;二是以梁启超㊁林纾和传教士为代表译介西学,其成果在‘西学书目表“的300多种译书中见微知著;三是以民间译者为代表真正意义上开启了大规模的民智翻译活动,从1896年到1916年间共出版了约800部英法美等西方国家的小说,如‘新小说“和‘月月小说“[10]㊂这些都折射出译者在弱势政治地位和边缘文化地带上不断奋斗并努力争取翻译的主体地位,发挥主观能动性以关注社会政治制度的转型和意识形态的唤醒㊂五四 时期的翻译活动成为译者主体性凸显的中心㊂新文化运动代表了这一时期的译者主体性,通过翻译活动掀起了中国历史上声势浩大的反殖民思想解放和启蒙运动,推动中国社会文化向现代转型㊂白话文在 五四 翻译活动中短时间内便成功地取代了文言文,各地涌现了许多白话小报纸和杂志,推动了白话译作的迅速发展㊂以鲁迅㊁周作人和胡适等为代表的译者采用直译的方法和形式操纵翻译活动,以彰显其自身的主体性㊂他们坚持革除封建文化瘤疾,在翻译活动中破除晦涩的文言文和传统的文学形式对普及新思想的羁绊㊂同时,他们延续了 以天下为己任 的社会责任感和儒家态度,把翻译作为有力武器表述政治理想,进行人道主义启蒙[8]63㊂五四 之后到新中国成立之前掀起了现代文学翻译发展的高潮㊂一方面,译者继承了借助文学翻译表达社会和政治诉求的惯习,保持了主体134第4期李洋:论中国译者主体性的现代嬗变以 五四 翻译潮为例的创造性㊂1930年3月中国左翼作家联盟(下简称 左联 )在上海成立,然而1936年初自动解散,但左联创立了中国最早的专门刊登文学翻译作品的‘译文“月刊,助燃了外国先进文学思想与文艺理论的传播,推进了中国革命文学运动的蓬勃发展㊂另一方面,在文学翻译的内容和形式上,译者主体的创造性更加鲜明㊂在国统区,巴尔扎克小说和莎士比亚戏剧等译作美学特点突出,艺术韵味浑厚㊂在解放区,延安曾设有专门的翻译机构出版‘苏联文学艺术问题“和‘马恩列斯论文艺“等马列主义经典著作,为中国文艺工作者学习与借鉴马列主义文艺理论创造了条件㊂这两条路线完成了中国向现代文学的迈进㊂三㊁ 五四 前中后的译者主体性1.前潮:译者思想启蒙的奏鸣曲五四 前期的晚清面对中国数千年未有的变局,一批兼通新学与旧学并有良好国学基础的文人志士把文学翻译当做利器开启民智,摒弃了洋务运动一枝一节的改良,意识到要想推进社会政治制度和意识形态的转型,并改变封建专制制度,必须从根本上学习西方,主动选择了 要学西方,就要无限量地㊁全面地输入西学 [11]20,而输入之道,首在翻译㊂译者受强烈的实用主义影响,译作覆盖学科门类繁多,如西方的政治学㊁经济学㊁社会学㊁哲学等,而其中较有影响的译作多与政治联系密切㊂这折射出译者翻译的目的性非常明晰,通过肇始于晚清的 强国模式 完成思想启蒙的西学译介,通过主观能动性使译者在翻译活动中成为理性的主宰,解放旧思想,普及新知识和新思想㊂在晚清中国人向西方寻求真理的时代,严复对于西学的精髓理解深刻,对中国的弊病观察独特㊂严复的翻译一方面直指西方现代文化㊁思想及其价值观,积极译介国人闻所未闻的新思想,使译作具有了思想启蒙的现代特征,其代表作是被称为 达旨 的‘天演论“,通过四个方面体现了作为翻译主体的译者具备的意向性与选择性㊂首先,严复侧重于意译,因为西方学理深奥,倘直译则无法了解,故采用 达旨 的译法㊂这也是为了便于发挥自己的主张,以适应当时的维新变法㊁救亡图存的需要,而这是当时的爱国者责无旁贷的[12]㊂其次,‘天演论“的原作是英国生物学家赫胥黎1893年发表的‘进化论与伦理学“㊂严复选择性地节译了原作的序论和本论,通过翻译的理性批判,摒弃了进化论中 任天为治 的消极思想,而是主张 以人持天,与天争胜 ,认为人的主观努力㊁奋斗㊁变革终可与天争胜,进而激发了国人保持进化㊁发愤图强的意志㊂‘天演论“为面临亡国灭种之祸的中国带来了自然科学和伦理学的新知识,以开启民智㊂再次,严复并不是逐字逐句㊁原原本本地对译,而是有所增删,甚至改造和重写㊂他将原作第一部分的十五节改作十八节,其中第一节被译为三节,并在第十节的基础上,他作‘人群“和‘制私“[11]154㊂这种翻译抉择是为挣脱儒家道德中心主义和实用理性思维的枷锁以解放思想,以求客观认识自然界和人类社会发展的共同规律㊂最后,严复加入大量的按语和注释,约占全书的三分之一,有些按语之长竟超过原文,体现了他对翻译的理性主宰㊂他考虑到译入语读者对思想启蒙之需,作出了增译按语和注释的策略性选择,力图详述达尔文的物种起源和笛卡儿的唯理论等,以及希腊先哲苏格拉底㊁亚里士多德㊁柏拉图等的学说,实现了翻译文本交际效果的最大化㊂显然,这种翻译策略是有选择㊁有意识的,是译者为医治中国痼疾和挽救民族危机寻找的制胜法宝㊂2.中潮:译者反殖民抵抗的协奏曲五四 时期的西学译介活动促进了现代文学翻译中白话语言规范的流传㊁演变与形成,通过在翻译中使用面对民众的白话文,打破了文言文成为少数文人和统治阶级垄断知识的局面㊂译者建立起平民文学的语言形式,颠覆旧的语言规范,建立新的语言系统㊂在翻译研究的文化学派来看,译者像征服者一样在翻译主体地位上改写原文显示权力和抗争,通过这种操纵强调和张扬翻译主体性,践行韦努蒂所提出的 抵抗式翻译 [13]㊂译者在后殖民语境中采取了 翻译读起来像翻译 的规范,追求翻译中的文化他者和异国情调,显示了翻译主体的干预或抵抗㊂在清末文坛和新文学运动初期,被称为 周氏兄弟 的鲁迅和周作人同享跨越晚清文坛和民国文坛文豪的盛誉㊂1909年,他俩合作选译国外小说16篇,出版‘域外小说集“收录波兰显克微支㊁234东北大学学报(社会科学版)第19卷芬兰阿霍㊁俄国契诃夫等人的作品,第一次将外国新文艺流派介绍到中国,以此吹响了我国近代文学翻译史新局面的号角㊂鲁迅希冀操纵或抵抗国外原作,实践 让他者离场㊁让译者登场 的进步翻译观,以翻译为改良社会和反殖民的武器,激励国民反抗强权话语和文化霸权主义㊂一方面,鲁迅对译作选材仍保有译者的意向性和选择性,反映了他亲历殖民侵略㊁辛亥革命㊁军阀混战等一系列革命战争之后,以操控翻译这把利器成为一名文化战士㊂在翻译俄国的‘工人绥惠略夫“时,他译出了秉持无治个人主义的绥惠略夫与受托尔斯泰人道主义影响的亚拉借夫之间的互补与对立,建构了情节中矛盾与犹疑的丛生㊁善与恶的交叠㊂鲁迅在翻译中厉行译者对殖民的抵抗,他自己亦说: 我们也有许多改革者,境遇和绥惠略夫很相像, 我想,还要有许多改革者的境遇和他相像的,所以我打算将它重印一下 [14]㊂另一方面,鲁迅坚持直译,甚至不改变原作语句的前后次序,折射出他对汉语无法充分表达复杂思想内容的深度思考㊂他认为汉语要挣脱自身的衰败命运,唯一途径就是直面其他语言的锤打㊁挤压㊁拉伸和延展㊂正是这种 生存心态在一定程度上决定了译者翻译活动的方向,为其翻译选择预先设定某种模式,使译者在翻译活动中总会无意识地按照这种特定的模式进行翻译选择,发挥他或她的主体性 [15]㊂鲁迅预设了读者在反殖民中的生存需要,选择直译乃至硬译操控翻译及其策略㊂这表明在社会变革和特定价值诉求的双重作用下,翻译被塑造为一种暴力的抵抗行为,通过欧化的白话语言以求向源语文化发起冲击㊁颠覆与重构[16]㊂鲁迅借由翻译坚持文化关怀和文学救国之策,表达了对殖民意识形态的反抗与咆哮㊂3.后潮:译者继承与创造的赋格曲左联的翻译活动虽然仅有七年,却系统地译介了马克思主义文艺理论,为激发后 五四 一代知识分子继承并发展新文学翻译活动,奏响了现代文学翻译转变㊁发展和高潮的赋格旋律㊂首先,鲁迅指导的‘译文“从创刊到停刊历经近三年,共29期,先后发表了鲁迅㊁茅盾㊁巴金等著名文学翻译家的小说㊁戏剧和论文等100多篇,如‘奇闻三则“和‘皇帝的衣服“㊂‘译文“诞生于文化围剿的危难之时,正值国民党残酷迫害革命文艺工作者,疯狂查禁进步书刊㊂因此,‘译文“具有专门译介外国文学的时代特定性,是过去任何一个刊物所无法比拟的,在我国文学翻译史上占有重要的地位㊂其次,1935年上海生活书店发行的‘世界文库“标志着有计划㊁有系统㊁大规模地开始翻译世界文学名著,囊括了苏俄㊁法㊁美㊁英等12个国家的100多部作品,如‘死魂灵“和‘吉诃德先生传“㊂译者将众多外国文学遗产引进我国,选取一个崭新的社会参照体系将原作中争取自由㊁反抗黑暗的进步思想和精神与当时反抗国民党黑暗统治桎酷的呼唤相融合,使译作在我国现代文学翻译的土壤中获得了新生㊂这对发展我国文学事业和拓宽广大读者视野具有划时代的历史意义㊂最后, 八一三 日寇炮袭使上海沦为 孤岛 ,在这儿译者自觉地从事公开或隐蔽的文学翻译活动㊂此后,文学翻译在国统区和解放区两条战线分别进行㊂解放区的译者大都是懂外语的作家和进步青年知识分子,在抗日战争和解放战争时期翻译了一批苏联文学作品,如‘钢铁是怎样炼成的“和‘恐怖与无畏“,有力反抗了日本帝国主义和国民党反动派的全面封锁,在无烟的战场上不懈地抵抗强权话语和文化霸权㊂在这种情况下,译者的主体性实际上等同于权力主体性,助推了政治和革命的意识形态对翻译活动的操控㊂与此同时,国统区的文学翻译译者受1941年希特勒入侵苏联的影响,有意识地选择以反法西斯战争为主题的文学作品,如‘俄罗斯人“和‘高尔基戏剧集“㊂这一波苏联文学翻译的高潮推动了翻译风格的形成及译者能力和素养的发展,翻译质量明显提高,也掀起了翻译法㊁英㊁美等国文学作品的热潮,充分体现了译者主体在选择文学作品和确立翻译标准中的操控㊂以翻译普希金诗歌而著称的戈宝权主张直译,忠实于原作,但仍能突破语词的束缚,给读者带来美学享受㊂例如在‘海燕“中,他将瞿秋白译的 一忽儿,像箭似的冲到乌云 译为 一会儿箭一般地直冲云霄 ,译文更加文雅,体现出向汉语自身美感靠近的归化翻译方法㊂在戈译诗歌中,译者主体创造性体现在运用相当多的排比㊁对偶句式,能把原诗的节奏和韵脚等形式全力保留在译作之中,甚至语句排列都可对照,改动很少,最大程度地体现了原诗的风格和精神,使中国读者所获得诗学美学效果与原作读者十分相近[17]㊂相比之下,倾毕生精力翻译莎士比亚全集的朱生豪极为重视保持原作的神味和神韵,但不赞334第4期李洋:论中国译者主体性的现代嬗变以 五四 翻译潮为例成逐字逐句对照的硬译㊂已有研究基于朱生豪汉译莎剧语料库发现,他通过显化手段完成翻译中释义转换和必要的调整[18]㊂这说明受到启蒙文学翻译运动和 五四 白话文文学翻译的影响,他竭力调和传统诗学与欧化诗学的对立,模糊英语诗节的局限,通过归化按汉语散文形式改写原作诗节,主动采取了增译㊁节译和改写以顺从现代汉语白话诗学的要求,以流畅的行文和华赡的文词,弥合了原作文字游戏带来的语言㊁文化和美学空缺㊂例如, 你婉妙的清音就像鲛人的仙乐 (s w e e tm e r m a i d,w i t ht h en o t e),将原诗两个短语合并,增译了明喻词 像 ,传达了对现代文学翻译中白话的体验[19]㊂朱生豪显然意识到莎剧文体的多样性和语言的变化性,有意识地操控翻译,将莎剧中的英语与汉语典雅练达的品质相互融合,力求白话散文在风格上正式严谨,赋予莎剧译作在中国土壤的重生㊂四㊁结语中国文学翻译的现代转折滥觞于清末民初,完成于 五四 时期,发展和蓬勃在 五四 之后到新中国成立前㊂这段连续转变和特点鲜明的历史记录了受政治㊁文化和科技等因素影响,不同时期的译者在心底将自己作为西学译介的主体,主动肩负文学翻译救国的使命,经历了从晚清民初启蒙主义的发轫期,到 五四 时期现代人道主义和国民焦虑与对抗的前行期,再到革命主义的急进期,随之译者的主体性意识油然而生㊂在不同时代背景下,译者通过将外国文学作品和文化译入本国,发挥主体的创造性㊁意向性和选择性,以操控和抵抗,使它们在中国语言和文化中获得了新生并延续生命,实现了中国文学翻译中译者主体性的现代转型㊂总之,这段续变演进的历史给了译者强烈的归属感,提升了译者的主体意识和主体性价值,塑造了中国文学翻译的现代品格㊂参考文献:[1]E v e n-Z o h a r I.T h e P o s i t i o n o f T r a n s l a t e d L i t e r a t u r eW i t h i n t h e L i t e r a r y P o l y s y s t e m[M]ʊV e n u t iL.T h eT r a n s l a t i o n S t u d i e s R e a d e r.L o n d o n:R o u t l e d g e,2000:193.[2]杨武能.阐释㊁接受与再创造的循环[J].中国翻译,1987(6):35.[3]罗新璋.中外翻译观的 似 与 等 [C]ʊ杨自俭,刘学云.翻译新论.武汉:湖北教育出版社,1994:365. [4]许钧. 创造性叛逆 和翻译主体性的确立[J].中国翻译,2003(1):611.[5]查明建,田雨.论译者主体性[J].中国翻译,2003(1):1924.[6]王湘玲,蒋坚松.论从翻译的主体性到主体间性[J].外语学刊,2008(6):103106.[7]许钧,穆雷.翻译学概论[M].南京:译林出版社,2009:192.[8]李建梅.文学翻译规范的现代变迁[M].成都:四川出版集团,2012.[9]许纪霖.许纪霖自选集[M].桂林:广西师范大学出版社,1999:5.[10]陈平原.二十世纪中国小说史(第1卷)[M].北京:北京大学出版社,1989:51.[11]连燕堂.二十世纪中国文学翻译史(近代卷)[M].天津:百花文艺出版社,2009.[12]孟昭毅,李载道.中国文学翻译史[M].北京:北京大学出版社,2005:66.[13]屠国元,朱献珑.翻译与共谋后殖民主义视野中的译者主体性透析[J].中南大学学报(社会科学版),2010,16(6):154158.[14]鲁迅.鲁迅全集(第3卷)[M].北京:人民文学出版社,2005:375.[15]赵志华. 生存心态 :译者主体性研究的理据[J].外语与外语教学,2011(2):7983.[16]刘云虹.选择㊁适应㊁影响[J].外语教学理论与实践,2012(4):4854.[17]周冰心.高尔基‘海燕“与中国现代语言文学[J].俄罗斯文艺,2008(6):7276.[18]胡开宝,朱一凡.基于语料库的莎剧‘哈姆雷特“汉译文本中显化现象及其动因研究[J].外语研究,2008(2):7281.[19]彭建华.文学翻译论集[M].杭州:浙江大学出版社,2012:437443.(责任编辑:李新根)434东北大学学报(社会科学版)第19卷。

北京第二外国语学院学报 2014年第4期 (总第228期)50五四时期外国文学翻译的现代性任淑坤(河北大学外国语学院 河北保定 071002)摘 要:本文区分了启蒙现代性、审美现代性和翻译现代性,并缕析五四时期外国文学翻译现代性在宏观和微观层面的体现。这有助于理解五四时期对外国文学不同流派、思潮的选择、认同、接受和转化,对理解翻译领域的论争、

趋向转变、文本选择变化以及翻译对中国现代文学的影响也具有积极意义。

关键词:现代性;分类;宏观;微观;体现[中图分类号]H059 [文献标识码]A [文章编号]1003-6539(2014)04-0050-06

The Modernity of Literary Translation in the May Fourth EraRen Shukun(College of Foreign Languages,Hebei University,Baoding 071002,China)Abstract:This paper classifies modernity into enlightenment modernity,aesthetic modernity & translation modernity, and makes

clear the macro and micro reflection of foreign literature translation in the May Fourth Era, which will help us understand the translators’ identification, choice and acceptance of various foreign literature genres, in addition to that, which will significantly help us understand the disputes between different societies, the shift of translation trends,and the infl uence of foreign literature translation on modern Chinese literature.Key words:modernity;classifi cation;macro refl ection;micro refl ection

五四时期在中国翻译史上是一个具有里程碑意义的重要时期。这一时期的翻译活动异常丰富,翻译思想异常活跃,与晚清的翻译一起构成继东汉至唐宋的佛经翻译、明末清初的科技翻译之后中国翻译史上的第三次翻译高潮。无论在翻译的规模、组织、范围,还是在翻译理论的建树与贡献、翻译实践的摸索与探讨上,五四时期都可以看作我国翻译史上的盛世。这一时期的翻译不但前承了佛经翻译的严肃庄重、科技翻译的丰富多样,而且后启了我国改革开放后第四次西学引进的高潮,为其提供了许多可资借鉴的宝贵经验。五四时期的外国文学翻译对中国的现代化进程至关重要,对中国文学的现代化进程举足轻重,关注五四时期的外国文学翻译不能不谈到现代性的问题。

一、区分3种现代性现代性是指“与分散世界史中的传统文化相对的导向统一世界史的现代文化的特点”,就起源而论,“英国工业革命提供了经济层面的范例,法国和美国的政治革命提供了政治层面的范例,从德国开始的宗教改革和法国为核心的启蒙运动提供了思想意识层面的基础,以伽利略、哥白尼、牛顿、达尔文为代表的学院性科技提供了理性思维和工具动力”(张法,2002:4~5)。我们将此称为启蒙现代性,这种现代性以“理性”为核心。审美现代性则恰恰相反,它以非理性为核心。工业革命将人从劳动中解放出来,科技进

[基金项目] 本文受河北省社科基金项目“五四时期外国文学翻译的现代性”资助(项目编号:HB12WX006)。[收稿日期] 2013-10-24[作者简介] 任淑坤(1973~ ),女,辽宁省康平县人,博士,河北大学外国语学院教授,硕士生导师,主要研究方向:中国翻译史、西方翻译理论。北京第二外国语学院学报 2014年第4期 (总第228期) 51步、商业的发展使得现代社会呈现出都市化特征,人类物质生活的舒适、富足与精神生活的匮乏、危机形成了鲜明对照。科学主义的长足发展,使得人也成为技术和工业支配的对象。物极必反,工具理性的过度膨胀、对人的过度钳制导致了非理性倾向的出现。这也是西方现代主义文学产生的根源。可以说,审美现代性是基于对启蒙现代性的消极反抗、批判和否定,审美现代性中浸透着焦虑、感伤、无奈等情绪。卡列尼斯库从文学艺术现象总结出现代性的5个方面,即现代主义、先锋派、颓废派、媚俗风、后现代主义(张法,2002:6)。翻译现代性是在翻译中表现出的现代性,包括翻译职业自身以及翻译对启蒙现代性和审美现代性的表现、传达,涉及对现代性的理解、介绍、传播以及对中国思想文化、文学现代化的影响。王德威在论述晚清小说翻译时,对晚清翻译的现代性从叙事模式、文体特质、意识形态等方面进行了分析,以《文明小史》、《新中国未来记》和《新石头记》为典型例证,认为人们滥用、挪用翻译使其在晚清成为一种“文明”的现代职业;译介了一种“未来完成式”的叙事方法;套用西方科幻小说的模式进行中国历险奇想,并对中国传统哲学概念进行新知识改造(王德威,1998:103)。到了五四时期,科幻小说等被当作娱乐闲书遭到漠视,翻译成为一种严肃的工作,直译成为主要的翻译方法,滥用、滥译的现象减少了,但是在翻译中对西方思想文化的选择、接受、挪用、转化却是不可避免的。

二、五四时期外国文学翻译现代性的宏观体现

从宏观上讲,五四时期外国文学翻译的现代性主要体现在对西方启蒙理性思想的传播,对中国现代文学的启蒙,以及人为的翻译现代化趋向上。首先,对西方启蒙理性思想的传播肇始于晚清但盛行于五四。维新变法失败后,改良派就已经意识到,仅仅依靠学习西方的技术,不启发民众促其觉醒,很难真正实现自由、平等、独立、进取的新道德。因而,具有良好群众基础但

被文学界视为“小道”的小说便进入了改革家的视线。梁启超继“诗界革命”、“文界革命”后,又提倡“小说界革命”,认为小说可以开导民智,变革社会。梁启超的论述为提高小说的社会地位,革新传统的小说观念起到了举足轻重的作用。他对新小说的倡导为文学翻译在晚清的盛行提供了理论根据,对中国文人和民众自觉自愿地认识和接受西方小说起到了良好作用。新文化倡导者们虽然和梁启超的政治立场并不相同,但他们和近代的知识分子一样,将思想启蒙和政治救亡的希望寄托在文学上,“以思想家去做文学家”(刘纳,1987:29)。文学和文学翻译在晚清表现出的工具理性并没有因为新文化运动而有所改变,新文化倡导者们反对“文以载道”,并不是要戒除文学及文学翻译的社会功用,而是反对“道”的具体内容,即儒家所言之道。因而他们倡导的新文学同样是“载道”的文学,只不过“道”的内容发生了改变。新文学所载之道就是民主和科学的观念、自由和平等的思想。鲁迅谈到自己小说创作的动因时讲:“说到‘为什么’做小说罢,我仍抱着10多年前的‘启蒙主义’”(鲁迅,1982:512)。陈独秀则援引西洋文学家的例子,认为西洋的大文豪和大作家,“非独以其文章卓越时流,乃以其思想左右一世也”(陈独秀,1993:159)。因而,从新文学作为思想启蒙的工具这一点而言,新文化人、新文学家及文学翻译家与晚清维新改良派知识分子并无不同,文学翻译仍然是思想启蒙的工具。新文学家们提出“人的文学”、“大众文学”,使新文学更行之有效地向大众宣传启蒙思想,同时也真正实现了对文学自身的“启蒙”。五四时期正因为“启蒙的文学”和“文学的启蒙”的互动,才建构起具有真正现代意义上的启蒙文学(王嘉良,2004:96)。可以说,五四新文化运动对民主、科学知识的宣传,对旧伦理道德的反对,对“人”的发现无不是通过“翻译”西方启蒙思想实现的。其次,通过对西方各种文学思潮的译介,对中国的现代文学进行启蒙,使传统文学向现代文学转化。中国现代文学是在外国文学的影响下诞生、成长和发展的。五四时期从事文学翻译工作的译者多兼为作家,这使得文学翻译对文学创北京第二外国语学院学报 2014年第4期 (总第228期)52作的影响方式变得错综复杂。由于引进外来文学的急迫性,五四时期译者所熟悉语种的集中性以及受整体翻译倾向的影响,五四时期对外来文学的输入方式除了直接翻译之外,还大量存在转译(当时称作重译)现象。通过对西方文学作品的翻译,引进新的文学类别,改造中国原有的文学类别,丰富了中国的现代文学。总体看来,五四时期外国文学翻译对中国现代文学的影响主要体现在以下几个方面。(1)新诗运动五四时期的新诗运动表现出的气魄,是对中国传统诗歌全方位的变革,以至于梁实秋称:“新诗,实际上就是用中文写的外国诗”。胡适的《尝试集》“表示了一个新的诗的观念。胡先生对于新诗的功绩,我以为不仅是提倡以白话为工具,他还大胆地提示出一个新的做诗的方向。新诗与中国传统旧诗之不同处,不仅在文字方面,诗的艺术整个变了”(梁实秋,1985:141)。梁实秋对新诗的描述,充分说明了新诗运动所受外来文学的影响之大。中国近体诗具有严格的格律、韵律、字数、行数等要求,新诗运动对近体诗的形式结构进行了“暴徒式的破坏”。格律诗向自由诗转变,诗的叙事成分增强了,诗中出现了人称代词等,诗与非诗的界限逐渐模糊,相对于严格限制格律与字数的近体诗而言,白话新诗出现了“非诗化”倾向。白话化、散文化是新诗翻译与创作的主要特征。同时,起源于中国古诗的意象经由庞德的翻译名噪美国,又戏剧化地通过胡适等知识分子的翻译引进来影响了中国的新诗。(2)戏剧改革中国在20世纪初成立了多个戏剧社团。这些戏剧社团的成立促进了西洋戏剧在中国的发展,他们借鉴西洋戏剧,结合中国国情,开始了早期话剧的探索。他们把自己实践探索的新文学样式称之为“文明戏”,表明其与传统戏剧的不同。五四时期,文明戏与传统戏剧一起遭到新文学家们的批判。与五四时期全盘西化的观点相一致,五四干将主张借助西洋戏剧来建立中国的新戏剧。胡适、傅斯年、钱玄同、欧阳予倩等对新剧理论的论证,始终是和对外国剧本的翻译、本国的实践活动相伴而行的。翻译剧本的数量逐渐

增加,1917年翻译剧本1册,1918年1册,1920年2册,1921年9册,1922年10册,1923年20册,1924年10册,1925年14册,1926年12册,1927年19册(田禽,1946)。西方戏剧经过文明戏阶段和文学革命主将的倡导与实践,最终在中国落户,形成了新的戏剧文学,有了从事话剧的队伍和团体。(3)题材借鉴五四时期的作家在创作中大量借鉴外国文学作品的题材和思想内容。五四时期,对妇女解放、婚姻自主的呼声很高,易卜生及其力作之一《玩偶之家》便进入了中国现代作家的视野,成为学习和模仿的对象。易卜生创作现实主义戏剧并取得了令人瞩目的成绩,他开创的“社会问题剧”成就和影响很大,并在中国引起了“问题文学”的创作高潮。在《玩偶之家》的影响下,胡适于1918年创作了独幕剧《终身大事》,这是中国现代最早创作的话剧剧本。郭沫若的《卓文君》取材于历史,但并不拘泥于史实和封建阶级对卓文君的诋毁,对具有叛逆精神的新女性重新给予定位。另有熊佛西的《新人的生活》、白薇的《打出幽灵塔》等,都成功地塑造了娜拉般勇于为争取自由平等地位而斗争、不惜离家出走的女性形象,被称为娜拉剧。另外,田汉的《获虎之夜》,郭沫若的《王昭君》、《聂荌》等,也都是以追求婚姻自主和妇女解放为题材的剧目,反映了易卜生戏剧对中国早期话剧成长的影响。再次,这一时期出现了人为地推动和加速翻译现代化的趋向。最典型的事例就是新文化人与林纾之间关于翻译的论战。林纾的翻译虽然删削改易现象不少,但将林纾作为旧派人物的代表进行批判却是言过其实的。林纾从事小说翻译本身就能标识一种开放的心态,林纾的翻译对中国文学现代性的发生也不能说没有贡献。但是新文化人为了加速翻译趋向的转变,为了表明新与旧的誓不两立,将林纾作为人为的靶子进行攻击。这是五四时期激进主义和惟“目的”是图的结果。五四人具有意图伦理,即在认识论上先确立拥护什么、反对什么的立场,这就导致了有时在学术上不是实事求是地考虑真理是非问题(王元化,1998:74)。五四人对林纾的批判正说明了这一点。