蛋白尿的临床诊断思路

- 格式:ppt

- 大小:1.12 MB

- 文档页数:53

蛋白尿诊断标准蛋白尿是指尿液中蛋白质含量异常增多的一种病理状态,通常是肾小球滤过膜的损伤或通透性增加所致。

蛋白尿的发生会对肾脏造成损害,因此及时准确地诊断蛋白尿对于肾脏疾病的治疗和预后具有重要意义。

蛋白尿的诊断标准主要包括以下几个方面:1. 尿蛋白定量。

尿蛋白定量是诊断蛋白尿的关键指标之一。

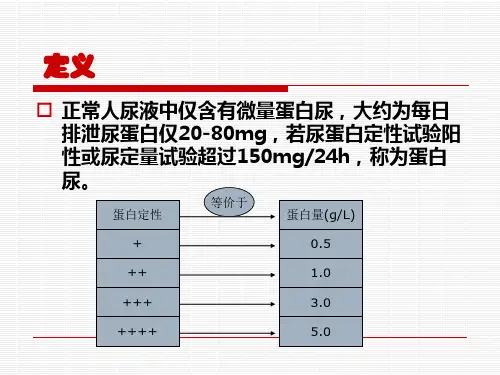

正常人每天尿液中蛋白质的排泄量通常在150毫克以下,超过此范围即可诊断为蛋白尿。

尿蛋白定量可以通过尿液分析仪器进行定量测定,也可以通过24小时尿蛋白定量来进行评估。

2. 尿蛋白/肌酐比值。

尿蛋白/肌酐比值是一种较为准确的蛋白尿诊断指标,尤其适用于孕妇或儿童。

通常情况下,正常人的尿蛋白/肌酐比值在0.2以下,超过此比值即可诊断为蛋白尿。

3. 尿蛋白电泳。

尿蛋白电泳是一种较为精准的诊断方法,可以帮助确定蛋白尿的类型。

通过电泳技术,可以将尿液中的蛋白质分离成不同的条带,从而帮助医生判断蛋白尿的病因。

4. 肾小球滤过率。

肾小球滤过率是评估肾脏功能的重要指标,对于诊断蛋白尿也有一定的参考价值。

通常情况下,肾小球滤过率的降低会导致蛋白尿的发生,因此通过评估肾小球滤过率可以帮助判断蛋白尿的严重程度。

5. 尿沉渣检查。

尿沉渣检查是诊断蛋白尿的常规方法之一,通过显微镜观察尿液中的沉渣,可以发现是否有蛋白质颗粒的沉淀。

尤其是对于微量蛋白尿的诊断具有重要意义。

在进行蛋白尿的诊断时,以上几个方面的指标都需要综合考虑,结合临床症状和体征来进行综合判断。

同时,还需要排除非肾脏原因引起的蛋白尿,如运动后蛋白尿、感染后蛋白尿等。

总之,准确地诊断蛋白尿对于及时治疗肾脏疾病、保护肾脏功能具有重要意义。

蛋白尿的诊断标准是一个综合性的诊断过程,需要医生综合考虑患者的临床表现、实验室检查和影像学检查等多方面的信息,以便尽早发现蛋白尿的病因,从而采取有效的治疗措施。

希望本文介绍的蛋白尿诊断标准对于临床医生和患者能够有所帮助,提高对蛋白尿的认识和诊断水平。

微量白蛋白尿诊断标准

微量白蛋白尿通常是指尿液中白蛋白浓度微量增加的情况。

这可能是肾脏功能轻微损伤的迹象。

标准诊断微量白蛋白尿的浓度界限可能因不同的医学实践和研究而有所不同。

一般来说,微量白蛋白尿的诊断标准可能根据尿液中白蛋白的浓度来确定。

在这种情况下,一些医学实践可能使用以下标准:

- 正常范围:尿液中白蛋白的浓度通常被认为在正常范围内是很低的,一般小于30毫克/每克肌酐。

超过此浓度可能被定义为微量白蛋白尿。

- 微量白蛋白尿:在某些标准中,微量白蛋白尿的诊断标准为尿液中白蛋白浓度介于30至300毫克/每克肌酐之间。

这些数值和标准可能因医学实践、国家/地区的临床指南以及特定研究的结果而有所不同。

诊断微量白蛋白尿通常需要综合考虑患者的临床病史、其他临床检查结果以及可能的肾脏疾病迹象。

如果您或他人有白蛋白尿方面的疑虑或需进一步了解,请咨询医疗专业人士以获取个性化建议和诊断。

蛋白尿诊断标准蛋白尿是指尿液中蛋白质含量异常增多的一种病理状态,通常是肾小球滤过膜受损或通透性增加所致。

蛋白尿的诊断对于肾脏疾病的早期发现和治疗至关重要。

因此,确定蛋白尿的诊断标准对临床医生具有重要意义。

一般来说,蛋白尿的诊断标准主要包括以下几个方面:1. 尿蛋白定量。

尿蛋白定量是诊断蛋白尿最直接、最常用的方法。

通常情况下,24小时尿蛋白定量≥150mg/24h可诊断为蛋白尿。

此外,还可以采用尿蛋白/肌酐比值(ACR)或尿蛋白/尿肌酐比值(PCR)来评估蛋白尿的程度,其中ACR≥30mg/g或PCR≥50mg/g也可诊断为蛋白尿。

2. 尿液检查。

尿液检查是诊断蛋白尿的常规方法之一。

通过尿沉渣镜检或尿蛋白电泳等方法,可以直接观察到尿液中的蛋白质,从而判断是否存在蛋白尿。

3. 肾小球滤过率(GFR)。

肾小球滤过率是评估肾脏功能的重要指标,对于判断肾小球滤过膜是否受损具有重要意义。

通常情况下,肾小球滤过率的下降伴随着蛋白尿的出现,因此可以作为蛋白尿的辅助诊断指标之一。

4. 尿蛋白的种类和来源。

蛋白尿的种类和来源也对蛋白尿的诊断具有一定的帮助。

例如,尿液中出现大量的白蛋白可能与肾小球滤过膜的病变相关,而出现α1-微球蛋白或β2-微球蛋白可能与肾小管损伤相关。

5. 临床症状和体征。

蛋白尿的诊断还需结合患者的临床症状和体征来综合判断。

例如,蛋白尿患者可能出现水肿、高血压、蛋白质丢失性肠病等症状,这些都可以作为蛋白尿的诊断依据之一。

综上所述,蛋白尿的诊断标准主要包括尿蛋白定量、尿液检查、肾小球滤过率、尿蛋白的种类和来源,以及临床症状和体征等多个方面。

在临床实践中,医生需要综合运用这些诊断方法,全面评估患者的蛋白尿情况,从而制定合理的治疗方案。

同时,对于患有潜在肾脏疾病的人群,定期进行蛋白尿筛查也具有重要的意义,有助于早期发现和干预肾脏疾病,降低疾病的发病率和死亡率。

总之,蛋白尿的诊断标准对于肾脏疾病的早期发现和治疗至关重要。

成人蛋白尿24h诊断标准

成人24小时尿蛋白定量的正常值范围是0-150mg/24h,如果超过这个范围,可以初步判断为蛋白尿。

蛋白尿一般有两种成因,一种是由生理性因素引起的,如剧烈运动、发热、寒冷、精神紧张、交感神经兴奋及血管活性药物刺激等,导致肾小球毛细血管壁通透性增加而出现蛋白尿。

另一种是由病理性因素引起的,如各种肾脏和肾外疾病导致肾小球滤过膜损伤,使蛋白质漏出。

对于蛋白尿的诊断,除了定量检测外,还需要进行定性检测。

定性检测是指通过尿液分析检查确定尿液中是否含有蛋白质。

正常情况下,尿液中不含蛋白质或仅含有微量蛋白质,如果尿液中蛋白质含量超过正常范围,则可判断为蛋白尿。

对于蛋白尿的治疗,需要根据不同病因进行治疗。

对于生理性因素引起的蛋白尿,一般去除诱因后可自行恢复。

对于病理性因素引起的蛋白尿,需要根据病因进行治疗,如药物治疗、饮食调整等。

同时,还需要注意定期进行尿液分析检查,及时发现并处理异常情况。

总之,成人24小时尿蛋白定量正常值范围为0-150mg/24h。

对于超过此范围的尿液,需要进行定性检测以确定是否存在蛋白尿。

对于蛋白尿的治疗需要根据不同病因进行治疗,同时注意定期进行尿液分析检查。

尿微量白蛋白的临床意义与应用肾的基本组成和功能单位,称为肾单位。

每个肾单位由肾小体和肾小管组成。

肾小体内有一个毛细血管团,称为肾小球,它由肾动脉分支形成。

肾小球外有肾小囊包绕。

肾小囊分两层,两层之间有囊腔与肾小管的管腔相通。

尿微量白蛋白是反映肾小球滤过功能的指标。

一、为什么要测定尿微量白蛋白?1、正常健康人尿中微量白蛋白5.1mg/L左右,医学上定义小于20mg/L都视为正常,尿中微量白蛋白的浓度在20-200mg/L之间患者称为微量蛋白尿患者;2、微量蛋白尿患者的肾脏功能尚未完全丧失,经过调理与治疗,肾脏功能仍可恢复,一旦到了大量蛋白尿,患者的肾脏功能基本丧失,此时患者也就只剩下洗肾与换肾两条路可走,因为坏死部分的肾脏再也无法恢复了。

这样看来,早期诊断对肾病患者是何等的重要!3、肾小球为一个毛细血管球,肾脏的血管有问题既反映全身的血管也有可能有问题,这样通过测定尿微量白蛋白的结果可以很好的反映全身血管的健康状况二、什么样的人群需要测定尿微量白蛋白?1、糖尿病患者与高血压患者需要每年定期检查一次;一旦发现异常,则需要每三个月检测一次;因为糖尿病肾病患者的死亡率比普通糖尿病患者的要高出1-1.25倍;2、随着近年来尿毒症患者越来越年轻化,甚至有报道十岁以下的儿童都有患尿毒症的。

作为一健康指标你不妨也检查一次。

三、患者的标本该如何留取?1、随机尿标本常用方便但不推荐;2、最好24小时尿标本但较难操作;3、8-12小时夜尿标本;准确记录首末尿时间与尿量告诉大夫。

4、首次晨尿。

5、尿液标本应在膀胱3小时以上。

四、尿微量白蛋白的检测与诊断1、需要多次测定;2首次阳性,应在3-6个月内再测定两次,如两次阳性则有诊断意义。

五、尿微量白蛋白与肾功能的关系尿微量白蛋白是肾脏早期损伤的诊断指标;传统的肾功能检测指标:尿常规与肌酐、尿素等项目是肾脏病变的晚期指标。

这些指标异常时肾病患者已不可逆转。

对临床疑是患者,首先应检测尿微量白蛋白。

蛋白尿诊断思路蛋白尿常规方法实验检查呈阳性,或定量检查超过150mg/DL,排除假性蛋白尿是一个常见症状,可分为功能性和器质性,器质行可分为肾源性和肾外源性。

1:肾小球性:以白蛋白增多为主,占70-80%,β2微球蛋白正常或轻度增高,尿蛋白每日排出量较多,常在1g以上,(2)生理性:这是泌尿系统无器质性病变,尿内暂时出现蛋白尿的情况,又称功能性蛋白尿。

可由剧烈运动,发热,高温作业,严重受寒,长期直立,使肾血管痉挛或充血,导致肾小球滤膜通透性增加而发生,实验室检查尿蛋白定性诊断一般不超过(+),定量不超过0.5g/24h,病理性:指器质性病变所至尿内持续出现的蛋白质。

2:肾小管性:尿内蛋白以α,β微球蛋白增多为主,白蛋白正常或轻度增多,尿蛋白排出量每日在1g以下,尿蛋白定性实验为(+)~(++),定量少于1g。

临床意义:1肾小管病变,常见于肾盂肾炎,2其他原因引起的肾间质损害,如肾毒性药物,重金属,有机溶剂等,3:混合性蛋白尿:肾小球与肾小管均有病变,致尿中出现小分子量和大分子量蛋白质,称为混合性蛋白尿,临床意义1各种肾小球病变后期,病变已侵犯肾小球,后可波及肾小管,如慢性肾炎2:各种肾小管间质病,先侵犯肾小管后波及肾小球,3全身性疾病同时侵犯肾小球和肾小管,如狼仓性肾炎,糖尿病肾病4:溶血性蛋白尿:由于肾小球滤过与肾小管重吸收功能正常,但由于血中有异常蛋白如免疫球蛋白的轻链或急性溶血时血中游离血红蛋白的增加,这些小分子量蛋白质可经肾小球滤出,溢出过多不被肾小管完全吸收,而产生蛋白尿,称为溶血性蛋白尿,尿蛋白定性(+)~(++),可出现免疫球蛋白的轻链和本周蛋白。

5:组织性蛋白尿:尿液形成过程中,肾小管代谢产生的蛋白质和肾组织破坏分解的蛋白质,以及由于炎症和药物刺激泌尿系统分泌蛋白质,称为组织性蛋白尿,尿蛋白定性实验常为(+),定量实验可0.5~1.0/24h。

在肾脏疾病如炎症,中毒时排量增多。

蛋白尿疾病分法Ⅰ功能性蛋白尿Ⅱ体位性(或自立性)蛋白尿Ⅲ病理性蛋白尿一:原发性肾小球肾炎1:原发性系膜增生性肾炎2:膜性肾病3:微小病变肾病4:新月体性肾病5:IgA肾病6:薄基底膜肾病7:纤维样变肾小球病8:IgM肾病9:脂蛋白肾小球病(原发性肾病综合征)二:继发性肾小球疾病1:狼仓性肾炎2:系统性硬化3:高血压肾病4:糖尿病肾病5:干燥综合征6:痛风7:紫癜性肾炎8:轻链肾病9:POMS综合征10:传染性单核细胞增多征11:病毒性肝炎12:黄疸肾13:恶性肿瘤14:甲减15:药物性肾小球损害16:肾淀粉样变性三:肾小管-间质性肾炎1:肾盂肾炎2:急性间质性肾炎药物性间质性肾炎特发间质性肾炎3:慢性间质性肾炎4:慢性镉中毒性肾病四:放射性肾炎五:遗传性疾病肾病1:遗传性肾炎2:指甲髌骨综合征3:Falry病六:其他原因高血压性蛋白尿。