浅析崇高的审美特征

- 格式:docx

- 大小:16.18 KB

- 文档页数:2

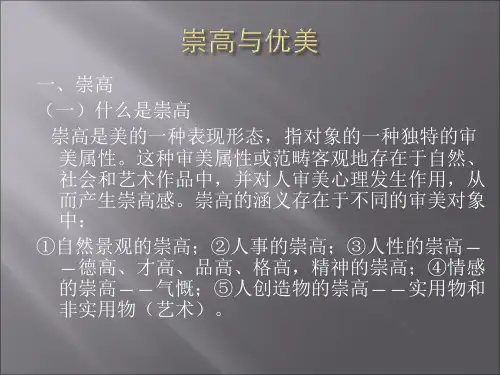

崇高作为一个特定的美的范畴,它具有与优美不同的本质特征。

美学中所讲的崇高,是一种庄严的美、刚劲的美、雄浑的美,与伟大、壮美的概念有着密切的联系。

1、崇高的本质及其在社会生活与自然界中的体现。

崇高感的特点,它作为一种庄严的美和雄浑的美,崇高体现了这种本质力量与客体在对象世界中的矛盾冲突的统一。

崇高感是一种比较复杂的情感反映。

朱光潜在谈到崇高感时曾指出:对象以巨大的体积或雄伟的气魄突然向我们压来,我们首先感到的是势不可挡,因而惊惧,紧接着自卑感就激起自尊感,要把自己提到雄伟的高度而鼓舞、振奋,感到愉快。

所以崇高感由一个不愉快转到极高愉快的过程。

一个人多受崇高事物的鼓舞,消除鄙俗气,在人格上有所提高。

至于优美感是对娇弱对象的同情和宠爱,自始至终都是愉快的。

2、崇高的本质是什么?它在社会生活中、自然界中有哪些表现形态呢?在西方,对崇高真正从哲学、美学上作探讨的是从德国开始的。

康德对崇高本质的论述,他把崇高和美严格地区分开来,看作是两个截然不同的两个审美范畴。

康德把崇高分为两种:即数学的崇高和力学的崇高。

所谓“数学崇高”,是从事物的数量着眼,指对象在体积和数量上无限大,超过了常人感观所能掌握的限度,如天空、大海、山岳等等。

康德说:“假如我们把某物不仅称为大,而全部的、绝对的、在任何角度超越一切比较称为大,就是崇高。

”又说:“崇高和它一切较量的东西都是比它小的东西。

”所谓“力学崇高”,是指对象具有巨大的力量和威势,引起人们的恐惧和崇敬。

他说:“假使自然应该被我们评判为崇高,那么它就必须作为极其恐惧的对象。

”如高耸而下垂威胁着人们的断崖,天边层层堆迭的乌云里面携带着闪电雷鸣,火山在狂暴与嘶咧之中,飓风带着它吹毁了林渠,无边无际的海洋,怒涛狂啸着,诸如此类现象,在和它们相较量里,我们对它们的抵御能力显得太渺小了。

但假使发现我们却是在安全地带,那么景象越可怕就越对我们有吸引力。

即说,自然的力学的崇高以其巨大的无比的威力作用于人的想象力,想象力无从适应而感到恐惧、害怕,因而要求理性观念来战胜和掌握它,从而发现自己是在安全地带。

优美与崇高的审美差异优美和崇高一向被美学家看作一对重要的美学范畴。

由于审美客体的特征的不同,审美主体的心理感受和差异,使优美和崇高成为既有区别又有联系的一对美学范畴。

优美,作为美的一般形态,其特点是和谐、协调、一致、均衡、统一,它的本质属性就是和谐。

在它的内涵中,必然和自由、主体与客体之间均处于协调和完善状态。

在外在形式上,它呈现为柔媚、优雅、纤巧、秀丽、飘逸、安宁、淡雅的美。

优美能给人轻松、愉快和心旷神怡的审美感受。

从自然的角度看,优美是人与自然的和谐统一,从社会的角度看,优美是人与社会的和谐统一。

崇高,崇高的特点是美处于主体与客体、自由与必然的矛盾激化中。

它具有一种压倒一切的强大力量,是一种不可阻遏的强劲的气势。

其在形式上往往表现为一种粗犷、激荡、刚健、雄伟、坚韧的特征。

作为一种美的形态,崇高广泛地存在于自然、社会和艺术作品中。

一、优美与崇高作为美学中两种不同的形态,它们的区别是它们各自的特点所决定的。

一般说来,优美的特点是美处于矛盾的相对统一和谐平衡状态,也就是“在具有曲线、圆形、小巧、光滑的形体,舒缓轻柔的节奏,柔和协调的色彩,统一、平衡、和谐的状态中显示出来的美”。

它在形式上的特征表现为“柔媚、和谐、安静与秀雅”。

这种优美在自然界中表现为鸟语花香、山明水秀、倒影清澈的自然景色,在现实生活中,那眉清目秀、表情恬静、线条柔和的脸蛋,那苗条的身腰、秀雅的动作、轻盈的体态也都是优美的表现,优美的文艺作品中表现尤为突出、鲜明,如拉斐尔的油画《椅中圣母》、《西斯廷圣母》,约翰?施特劳斯圆舞曲《蓝色的多瑙河》,宋代婉约派的词……这些都体现了主体与客体的相对统一的凝静均衡、和谐的特点。

崇高的美就是在巨大的体积、激烈的动作、惊人的速度、辉煌的光彩、磅礴的气势、强烈的对比、刚劲的力量。

尖锐冲突等等事物、现象和矛盾中体现着的美。

它的特点是美处于主客体的矛盾激发中,它具有一种压倒一切的强大力量,是一种不可阻遏的强劲的气势。

第二节崇高一、什么是崇高,又称为壮美,就是一种雄壮的美、刚性的美。

中国美学史上,将其称为“阳刚之美”。

从审美属性上看,崇高主要具有宏伟、雄浑、壮阔、豪放、劲健、奇特的特色。

西方美学史上,对崇高的研究也常常是在与优美的比较中进行的。

自然美之中,有许多可以划归崇高的类型。

例如,奔腾咆哮的黄河,浩瀚无际的戈壁,巍峨雄伟的泰山,高耸入云的雪山等,都可以称为崇高的对象或者崇高的现象。

这些对象或现象给人的美感不是优美,而是一种力量的美、雄伟的美,是一种震撼人心的“阳刚之美”,也就是崇高之美。

德国古典主义美学家康德认为崇高有两种表现形式:一种是数量的崇高(数学的崇高),也就是体积无限大的对象,如海洋、群山、天空等;另一种是力量的崇高(力学的崇高),也就是威力无比巨大的对象,如狂风、雷电、瀑布等。

社会美之中,也有许多可以划归崇高类型。

例如,人工修筑的巨大水库,改造沙漠的重大工程,战胜洪水的惊险搏斗,扑灭大火的英雄事迹等。

在社会生活中,中外古今许多人物和事迹,一旦被作为审美对象时,也就具有崇高的审美属性,大禹为民治水,岳飞精忠报国,文天祥慷慨就义,林则徐虎门禁烟,这些崇高的人物与行为,无不体现出崇高的理想和追求。

艺术美之中,更是有许多可以划归崇高的类型。

古希腊的“荷马史诗”是两千多年前的文学巨著,包括长达15000余行的《伊利亚特》和长达12000余行的《奥德赛》,规模宏伟,气势磅礴,堪称世界文学史上的艺术瑰宝,具有极大的美学价值和认识意义,对欧洲文学产生了巨大而深远的影响,在世界文学史上占有不可取代的重要地位。

“荷马史诗”作为神话与历史相结合的巨著,记录了特洛伊战争及战后的历史,并且将神话作为历史的补充,在神的人化与人的神话种种故事中,体现出早期人类在巨大的时间与空间面前深感自身的渺小。

这部巨著场面雄伟、风格崇高,马克思称它具有“永久的魅力”。

在中国艺术史上,秦汉艺术具有伟大的气魄,秦汉艺术“显示出的是一种胸怀之大,力量之大,气魄之大,趣味之大。

浅析康德哲学中的“崇高感”【摘要】康德哲学中的“崇高感”是康德美学中一个重要的概念。

通过对美学的思考,康德提出了崇高感的概念并探讨了其特征和作用。

崇高感与美的区别在于,美引起我们的享受和愉悦,而崇高感带来的是一种敬畏和无限的感受。

崇高感的意义在于激发我们对于美的追求和对于生命的敬畏,启示我们超越日常琐事的视野,以更高尚的境界审视世界。

这种崇高感也在我们的生活中起到重要的指引和启示作用,让我们更加珍惜和尊重生命中的一切美好和伟大。

崇高感在康德哲学中扮演着重要的角色,带给我们对生命和美的更深层次的理解和体验。

【关键词】康德哲学、崇高感、美学、概念、特征、区别、作用、意义、启示、现实意义1. 引言1.1 康德哲学简介康德(Immanuel Kant)是18世纪德国启蒙哲学家,他被誉为是现代哲学的巅峰之作。

康德对伦理学、形而上学、美学等领域都有着深远的影响,而他的美学理论中的“崇高感”更是成为了后世哲学家们深入探讨的焦点之一。

在康德的美学体系中,崇高感扮演着重要的角色,它不仅能够唤起我们内在的崇高情感,还可以激发我们的思考与创造力。

理解康德哲学中的“崇高感”,有助于我们更深入地探索人类的审美情感和精神追求。

在接下来的正文中,我们将会详细阐述康德对美学的贡献,以及崇高感的概念、特征和作用。

2. 正文2.1 康德对美学的贡献康德在哲学史上被誉为“德国古典哲学的最高峰”,他的美学思想对后世产生了深远的影响。

康德在他的著作《判断力批判》中系统地阐述了他的美学观念,为美学理论的发展做出了重要贡献。

康德提出了“审美判断”的概念,他认为审美判断是一种独立于理性和感性的主观判断,其特点在于无目的性和无论据性。

康德认为,美的感知是一种纯粹的主观体验,它不受外在因素的干扰,完全取决于个体的感受和想象力。

康德强调了“审美反思”的重要性,他认为审美反思是一种超越感性和理性的思维活动,通过对美的感知进行深入思考和分析,可以使我们更深刻地领悟美的本质和价值。

审美与崇高审美与崇高是哲学中的重要概念,旨在探讨美的本质和人类对美的追求。

审美是一种从感性经验中获得的美感,它是由内在的、主观的感受构成的。

而崇高则是一种高度的精神状态,是一种向高度崇敬的情感,如敬畏、崇拜、感叹等。

审美与崇高密不可分,因为美是崇高的源头,崇高是美的高度体现。

首先,美是审美的核心概念,美在不同文化、历史和社会条件下具有不同的含义和表现形式。

然而,美的本质是独立的、客观的、普适的。

美不是单纯的色彩、形状、图案,而是一种更深层次的经验。

美是让人感到愉悦、享受、满足的事物。

美是每个人都能够感知和欣赏的,它让人们对世界有更加深入的认识和理解,帮助人们更好地面对人生的挑战。

其次,崇高是一种高度的精神状态,它让人们对自然、人类和社会产生强烈的情感体验。

人们通过对宇宙的震撼、对自然环境的敬畏、对伟大人物的崇拜等方式来获得崇高的体验。

崇高是一种非常个人化的经验,不同的人对它有不同的感受。

崇高的经验可以让人们更好地了解自己和世界,帮助人们建立更完善的人生哲学。

最后,审美与崇高的关系紧密相连。

美是崇高的源头,崇高是美的高度体现。

人们对自然、艺术和人类的发现产生崇高的情感,这种情感是由美而产生的,也是对美的追求的体现。

美和崇高的互动促成了人类文化的发展和进步。

在今天的社会,审美和崇高成为越来越多人关注的话题。

艺术、模式、产品和服务都可以被呈现为美的形式,同时也可以激发人们的崇高情感。

在这个过程中,人们也越来越意识到美和崇高的价值和意义,以及它们在人类文化进步中发挥的重要作用。

综上所述,审美和崇高是哲学中的重要概念,它们紧密相连,相互促进,是人类文化发展的重要组成部分。

它们的重要性不仅在于它们对人类的价值体系和精神追求的影响,更在于它们可以让人们更好地理解世界、认识自己、建立更好的人生哲学。

漫谈美学里的优美与崇高要想搞好文学创作就不能不学习美学。

这是一门可以提高文学艺术的鉴赏能力,促进日后创作思想成熟和建立独特审美个性的人文科学。

我认为文学应当是一门“综合的艺术”。

大家都知道生活是艺术的根源,一切灵感的源泉是社会实践。

但光有实践也是不够的,还要系统的学习文学理论,更重要的是学习“美学”以及哲学。

哲学可以树立人生观,世界观,在创作中可以“心明眼亮”的站在一定的高度俯瞰“生活本身”,“透过现象看本质”从而客观的观察生活,更好的深入实际,写出不可多得的作品,创造出“不可一世”的贴切生活的人物。

下面谈谈美学中的“优美”和“崇高”。

不为了搞文学创作的朋友们,多了解一些“美学”,对理解作家的艺术创作意图、欣赏作家艺术作品也有积极意义,是很有好处的。

优美和崇高是审美实践活动发展中最基本的两种审美形态,在审美的领域中,他们建基于人类的社会实践基础之上,体现了人类存在体验的不同方面。

优美的审美形态的审美对象,一般具有小巧、轻缓、柔和等形式特征,对于优美的对象,常常以清新、秀丽、柔媚、娇小、精致、幽静、淡雅、素净、轻盈等加以描述。

优美的审美形态使人产生优美感,优美感一般具有和谐、平静、松弛、舒畅的心理特征。

优美感的心里特征表现为与对象主体之间的和谐。

优美是对人的生命自身、力量的静态直观,使人感到和谐、平静、松弛等愉快和美好。

优美是理性内容和感性形式、理想与现实、个体与社会及自然与自在、主观的合目性与客观的合规律性的和谐统一。

审美活动最为特殊的人生存在的实践,无论是在自然还是社会领域,总是具有一定的理性内容合感性形式。

在优美的形态中,自然感性形式往往具有对称、均衡、柔和、比例协调的特点,与之相适应的是生理的快感、情感的松弛快适、心灵的共鸣。

例如:中国传统意向花好月圆、芳春柔条、扶疏杨柳等,就基本上属于处在优美状态中的审美对象。

即使同一事物,在不同的外在环境中,虽同属于优美,也会有不同的审美特征。

在西方古典美学家康德、黑格尔那里,“优美”大体与“美”同义,康德认为美不包含功利性,是一种不凭借概念而存在的普遍令人愉快的无目的的合目性的形式,它与客观事物的实存无关,也不涉及概念,而仅仅与审美主体的自由创造的“心意能力”相关。

比较崇高与壮美壮美的特点及审美特征壮美是一个和谐、自由的审美范畴。

它以雄浑、刚性、壮观、粗糙、怪异、迅疾、巨大为特点。

壮美的外在形式常突破或违背形式美的法则,给人以惊心动魄、振奋精神、开阔心胸、激情荡漾的审美感受。

画面:依次出现。

掷铁饼者、高山大河、海洋崇高的特点及审美特征崇高的特点是美处于主体与客体、自由与必然的矛盾激化中。

它具有一种压倒一切的强大力量,是一种不可阻遏的强劲的气势。

其在形式上往往表现为一种粗犷、激荡、刚健、雄伟、坚韧的特征。

作为一种美的形态,崇高广泛地存在于自然、社会和艺术作品中。

画面:依次出现。

自然中的崇高、艺术中的崇高、社会生活中的崇高崇高与壮美的联系及区别1、二者之间的联系1)都是指美好的东西,都属于美学范畴。

崇高是指值得人们精神上崇敬、向往的力量或思想境界,它高于具体形态,但又使人能够感觉到它的震撼力,侧重于精神方面(如崇高的理想)。

壮美指某些事物能使人有崇高、严肃、雄壮之感,侧重于具体事物(如壮美的山河)。

2)从形式上看,崇高与壮美也有一定的联系,特别是在空间形体巨大的事物上,既可以说其壮美,又可以说其崇高。

2、二者之间的区别1)空间形体巨大的事物要划入哪个范畴,则看其在内容上与人的关系如何。

看它与人是敌对的,还是与人是同一的。

同一即壮美,敌对即崇高。

2)在审美感受上,壮美感是人对与之同质的雄伟事物的欣赏,是从快感到更大的快感;崇高感却是人因战胜了一个可怖的对立体而产生的快感,是由痛感转进为快感。

但是,从人类的实践力量发展来看,崇高客体有可能向壮美客体转化。

优美与崇高的含义优美作为美的最普遍的表现形态,是实践主体与实践客体的和谐统一,是对人的本质力量的肯定,其蕴含的理性内容上呈现为合目的性(善),与合规律性(真)的感性显现。

崇高指在审美实践中,主体与客体处于矛盾冲突中,并且主体被客体暂时性的压倒,经过尖锐的矛盾斗争,实现主客体的统一,显示实践主体巨大的力量所体现出的美。

英国18世纪著名美学家博克在他的《论崇高与美两种观念的根源》一书中,对美的特性进行了感官性的分析,而他的分析恰切地说是对狭义的美——优美特性的分析:“就大体说,美的性质,因为只是些通过感官来接受的性质,有下列几种:第一,比较小;其次,光滑;第三,各部分见出变化;但是第四,这些部分不露棱角,彼此像熔成一片;第五,身材娇弱,不是突出地现出孔武有力的样子;第六,颜色鲜明,但不强烈刺眼;第七,如果有刺眼的颜色,也要配上其它颜色,使它在变化中得到冲淡。

”尽管博克的描述带上了鲜明的经验主义色彩,但在其所阐释的优美情态中包含着优美的一些基本特性,如小巧、柔和、协调、均衡等。

大致说来,优美的特点可以从以下几个方面加以认识:从形态上来说,优美的特点是小而巧。

“小”是相对于“大”而言,侧重于优美对象的形体。

一般说来,优美对象不应该是粗大笨重的,而应是小而轻巧的,所以,优美常与小桥流水的自然景观和小巧玲珑的外形特征联系在一起。

崇山峻岭的雄、险、奇、崛与盆景艺术的奇思巧构,雄伟壮丽的历史建筑或金字塔式的伟观与奇思巧构的微缩景观,显然,后者给我们的感受通常是秀雅的、优美的。

从色彩上来说,优美的特点是鲜明而不刺激。

优美对象的色彩比较鲜明,但不强烈,不炫人眼目,各种颜色搭配协调,没有过艳过浓的色调。

从动势上来说,优美的特点是偏于静态,变化起伏不大,运动形式是舒缓的,轻盈的。

浅析美学史上的崇高古希腊时期的毕达哥拉斯在西方美学史上是最早谈及有关崇高内容的。

他把音乐的审美风格划分为两类﹕一种是具有男性阳刚之气、粗犷尚武、振奋人心的作品﹔另外一种是轻婉甜蜜,具有女性阴柔之美的作品。

而柏拉图是最早明确谈到了“崇高”与“优美”并举。

他在《文艺对话集》中说﹕“凭临美的大海,凝神观照,心中起无限欢喜,于是孕育无量数的优美崇高的道理,得到丰富的哲学收获。

”在西方美学发展史上一般认为是朗基弩斯第一次较为明确地把崇高和优美作为两种可以并列对举的美来加以论述的。

他在《论崇高》中说:“一个人如果四方八面地把生命谛视一番,看出在一切事物中凡是不平凡的、伟大的和优美的都巍然高耸着,他就会马上体会到我们人是为什么生在世界上的。

因此,仿佛是像按着一种自然规律,我们欣赏的不是小溪小涧,尽管溪涧也很明媚有用,而是尼罗河、多瑙河、莱茵河、尤其是海洋。

”朗基弩斯认为文学作品的崇高风格应该具有庄严伟大的思想、强烈深厚的热情、符合修辞格的藻饰、高尚的措辞和把前四者联系为一个有机整体的庄严宏伟的结构,但说到底,作品的崇高风格来自于伟大的心灵,他认为“崇高是伟大心灵的回声”。

因此,他赞美希腊演说家德谟斯特尼斯的演说“以他的力量、气派、速度、深度和强度,像迅雷疾电一样燃烧一切,粉碎一切”。

“崇高”作为严格意义的美学范畴发源于近代,正像鲍桑奎所说:“随着近代世界的诞生,浪漫主义的美感觉醒了,随之而来的是对于自由的和热烈的表现的渴望,因此,公正的理论不可再认为,把美解释为规律性和谐,或多样性的统一的表现就够了。

这时出现了崇高的理论。

”所以我们认为,直到18世纪英国著名的经验主义哲学家博克写出了《论崇高与美》一文,“崇高”才正式作为美学范畴,得到美学家和哲学家的深入研究和探讨。

但是严格地说,今天我们所讲的审美形态意义上的崇高还不是博克研究的那些,他主要研究崇高感产生的原因与崇高事物的基本特征。

他对于崇高的看法主要是从人的生命意识角度入手的。

优美与崇高精品文档优美与崇高1.优美的概念,特点及本质特征优美,又称秀美,它是美的最一般的形态.狭义的美,指的就是优美.美学史上,将其称为"阴柔之美",这是一种优雅之美,柔媚之美.从审美属性上看,优美主要具有绮丽,典雅,含蓄,秀丽,纤柔,婉约等特色.在审美类型中,优美通常是指一种单纯的美,常态的美.从根本上讲,优美的本质就在于审美主体与审美客体之间的和谐统一.优美的核心之所以是和谐,其实质就在于它体现出主体和客体的和谐统一,体现出内容与形式的和谐统一,也体现出理智与情感的和谐统一.优美的本质就在于人的本质力量与客体的和谐统一,并且在对象世界中得到感性的显现.优美引起的审美感受是一种单纯的,平静的愉悦感.2.崇高的概念,特点及本质特征崇高,又称为壮美,就是一种雄壮的美,刚性的美.美学史上,将其称为"阳刚之美".从审美属性上看,崇高主要具有宏伟,雄浑,壮阔,豪放,劲见,奇特的特点.在审美类型中,崇高的基本特征是突出了主体与客体,人与自然,感性与理性的对立冲突.崇高的本质在于人的本质力量与客体之间处于尖锐对立与严峻冲突.客体企图以巨大的气势和力量压倒主体,主体在严峻冲突中更加激发自身的本质力量与之抗争,最终战胜与征服客体,使人的本质力1 / 15精品文档量得到比在优美事物中更加充分的显现.崇高的核心在于"冲突".崇高体现在主客体矛盾冲突中,经过尖锐激烈的对立,主体战胜客体并且终于从痛感转化为快感.审美主体所受到的挑战越严重,遇到的冲突越激烈,斗争的历程越险恶,就越能激发和显示人类自身的本质力量,也就越能令人感到崇高.3.在审美实践中可以从哪些方面认识优美与崇高[1/3]的区别第一,空间上的小与大.优美的事物一般体积较小,规模较小,风景秀丽的小丘,清澈见底的小溪,啾啾鸣叫的燕雀,风中摇曳的小花等等.而崇高的事物一般体积巨大,气势宏伟,一望无际的大海,耸入云霄的高山,飞流直下三千尺的瀑布,轻舟已过万重山的三峡等等.第二,时间上的慢与疾.缓慢与疾速,优美的事物是舒缓的,平稳的,趋于静态的,崇高的事物则是疾速的,奔腾的,趋于动态的.如《维纳斯》雕像恬静典雅,宁静安详,体现出一种静态的优美;《拉奥孔》雕像表现了父子三人被巨蟒紧缠,濒临死亡前那一瞬间的竭力挣扎,以静示动,寓动于静,展现出一种动态的崇高美.第三,形式上的柔与刚.优美的事物一般符合对称与均衡,比例与匀称,节奏与韵律等等形式美法则,多曲线不露棱角,多圆形不显生硬,颜色鲜明而不强烈,声音柔和而不刺耳.2 / 15精品文档优美的艺术作品往往情感细腻,形式精美,如奥地利著名作曲家约翰?施特劳斯的《蓝色多瑙河圆舞曲》.崇高的事物却常常有意地突破或违背对称,均衡,节奏,比例等形式美法则,各个部分很不协调,显得突兀,怪诞,凶猛,甚至有意包含一些丑的因素,让人首先压抑,不快,畏惧,痛苦,然后才提升转化为一种独特的审美快感.如苏联作曲家肖斯塔科维奇的《列宁格勒交响曲》.第四,力量上的弱与强.优美的事物不呈现主体和客体激烈的矛盾冲突,主要表现主客体双方的平衡,统一,和谐,安宁,强调力量的平衡和稳定,追求一种阴柔之美.崇高的事物则体现出主体与客体之间的尖锐对立和严重冲突,充满了动荡与斗争,强调力量巨大与气势磅礴,追求一种阳刚之美.元代作家马致远的《天净沙?秋思》,短小简练,构思巧妙,具有阴柔之美;而北宋苏轼的名作《念奴娇?大江东去》,则抑扬顿错,气势磅礴,具有崇高之美.4.优美与崇高[1/3]的辩证统一康德认为,优美的对象和崇高的对象,虽然都令人愉快,但愉快的方式和性质却完全不同.康德承认崇高和优美在对象上是迥然不同的.崇高的对象庞大有力,给人以强烈的印象,如高大的橡树,寂静的阴影,幽深的夜空等.优美的对象则小巧精细,如多姿的花坛,低矮的荆棘精心修建的树木等.康德将崇高的对象特征归纳喂三点,分别是:高大,朴素单纯,3 / 15精品文档极高或极深.其中极高给人印象是伴随着欣赏的赞叹,极深给人的印象是夹杂着战栗和恐惧,崇高所唤起的情感是令人激动.康德同时还缉拿嘎优美的对象特征归纳为两点,即小巧和漂亮繁饰.而优美多唤起的情感则是令人陶醉.康德认为体验崇高常常能又适当的强度,故主体感受崇高必须具有感受崇高的能力,优美亦然.主体感受优美必须具有感受优美的能力,着就是说,感受崇高和优美的人必须自身充满崇高或优美的情调.一般说来,充满崇高赶的人往往神情严肃,有时凝然不动,令人惊异;而充满优美感的人则常常在眼神中流露初快可的光芒,笑口常开.事实上,自身是优美的人也常常喜好崇高的对象,反之亦然,如女人对男性风采的兴趣和男人对女性魅力的钟爱.在《观察》的第二章,康德对人的崇高和优美的特性进行了区别和浅析,并从知性原则和道德品质及其相互关系钟浅析审美价值以及刚柔相济的原则.他把知性和德行等人的活动和行为也放在审美的范围内进行考察,在理论上是成立的.应该说,任何对象都可以从审美的角度作出评价,指出其审美的价值或负价值.康德在具体分析中,特别是在对不同气质类型的人的美感和崇高感的讨论中,时常有将人的崇高和优美的特征与人对崇高和优美的趣味特征混为一谈的倾向,即没有将人自身的审美价值与审美倾向之间的关系明确区分开来.应该说,两者是有密切联系的,但在逻辑上,却又4 / 15精品文档是两个截然不同的问题.康德把人的心灵表现及其行为作为人的审美特征进行分析,认为知性的整体作为人的理性能力,是伟大的,崇高的,勇敢,真诚,正直无私地勤于职守,这些高尚的品质是崇高的,崇高的性质引起人们的敬意.狡黠,谨慎,玩笑,恭维和精细和气这些细致微末,文雅的行为则是优美的,优美的性质则惹人喜爱.康德还将人的外在形象引起崇高和美的两种感受区分开来,并将审美于非审美的质的区分于量的限度联系起来理解,这与崇高的三分原则是一致的.崇高与优美是并列的,而不是对立的,同时又是有着量的限度的.当浪漫的"崇高或美超越了公认的限度时",就会变得怪诞或细琐.这就是所谓的物极必反,由量的超越极限带来质的差异.康德还从悲剧和喜剧的角度讨论了崇高和优美.康德认为;"在悲剧中,展现在我们面前的是为他人的利益而作出的伟大的自我牺牲精神,以及危难之中的英勇果决和经得起考验得忠诚."悲剧中的爱情虽然很悲惨,但能让人在深厚的敬意中激起同情,在不涉及实际厉害的情况下打动公正善良的心灵.而喜剧,康德认为是"幼稚的狡计"和"有趣的笑闹",以及善于从任何事态中脱身的诙谐家上上当的可笑.这显然是一种优美.喜剧中的爱情并不感伤忧郁,而是从容自如的.他还认为喜剧在一定程度上可使美与高尚结合,这里可见崇高5 / 15精品文档三分起了作用.因与喜剧结合和崇高显然是壮丽的成分,而不是恐怖的成分,这就很自然涉及刚柔相济的思想.崇高只有与美感相互渗透,才能增强和持久.因为"崇高使心灵的力量变得紧张,因而也易于使其疲劳"崇高应与优美相伴随,才能张驰有致."强烈的感染力只有与更加轻松的内容加以对比,才能生生不息."优美往往给人一种崇高的感觉,而崇高又常常使之优美,两者相互体现,将世间事物的美好充分展现出来.5.在生活领域的崇高在社会生活里,崇高直接通过人类为了创作美好生活而进行的实践活动来表现.在这一领域,崇高就是指人的伟大.人的伟大包括人类力量的巨大和人的精神品质的高尚两个方面.人类在与自然进行斗争中所表现出的征服自然,改造自然的巨大智慧和力量,能够使人感到自豪,产生崇高感;人类在同人类自身存在的不良品质进行斗争中表现出的战胜丑与恶现象,保持和发扬良好品质的坚强毅力和顽强意志,能够使人产生敬佩,尊崇之情,产生崇高感.前者主要是体现实践主体的巨大智慧力量,更多地展现主体要征服和掌握客体的矛盾冲突状态.后者主要是体现实践主体的伦理道德力量.前者是人在创造物质文明方面体现的崇高,后者是人在创造精神文明方面体现的崇高.二者的共同之处在于,它们6 / 15精品文档都必须通过在矛盾激化状态中社会正义力量与非正义力量的激烈冲突得到表现.社会进步不是轻易实现的,需要经过反复曲折的斗争,付出巨大的努力,才能最后取得胜利.正是在这种反复艰苦的斗争中,先进的社会力量才能显示出巨大的潜力和崇高的精神品质.有时,这种崇高表现为英雄人物英勇牺牲(或遭受不幸)的悲壮美,有时表现为历尽艰难,最终胜利的雄壮美.所以,我们说,社会生活中的崇高的特点表现为在严重的实践斗争中所显示的物质力量和精神力量.比如在战斗激烈的战场上,在巨大工程的宏伟施工现场,在人们为了实现进步理想而克服千难万险的奋斗经历中显示出的人类的顽强拼搏精神和巨大力量,在捞取个人利益还是牺牲个人利益(保全集体利益),接受诱惑丧失人格还是抗拒诱惑时刻自律等激烈矛盾冲突中优秀品质战胜不良品质所显示的人格力量等.由于矛盾的激化,使斗争显得更为激烈,惊人,艰苦,人物在这种矛盾激化状态下的实践活动更能显示出伟大的力量.这与人物在矛盾处于相对静止,均衡状态下体现的柔和,优美迥然不同.总之,在社会生活中崇高的事物是美的升华,是美在严重斗争中的一种特殊表现形式,崇高和优美都是人们的审美对象,但崇高对于提高人们的精神境界,鼓舞人们在实践斗争中的信心和勇气,具有更为重要的意义.7 / 15精品文档3.在自然领域的崇高自然领域的崇高表现为自然事物的巨大体积,力量以及粗犷不羁的形式等.和一切自然美一样,自然领域的崇高美的根源也是社会实践.人类在自然事物中能够反观自身的伟大,才能对自然事物产生崇高感.自然事物能够成为崇高的对象,都是因为在它们的自然特征中体现了人的力量或崇高品质.如澎崇山峻岭.或断崖峡谷等等,它们之所以是崇高的,就在于人们在长期的生活实践中,逐步了解,掌握了它们,改变了它们与人类的客观关系,才逐渐成为人类欣赏的崇高对象.此外,有时某些自然特征与人的某些崇高品质具有相似性,也会使人产生崇高感.如直泻而下的瀑布,惊滔拍岸的大海,拔地而起的高山等,这些大自然的惊人景象,都具有崇高对象的自然特点.但是崇高对象仅仅有这些自然的特点,还不能构成崇高对象.当人类实践还没征服和掌握这些自然对象时,这些自然对象作为人类异己的,令人恐怖的对象与人类相对立,是不能引起人的崇高感的.只有当人类的实践发展到能够征服和掌握这些自然对象时,才能成为人类欣赏的崇高对象.崇高的对象虽为人们所征服,但它是以巨大的体积和似乎不可抗拒的力量与人类抗争,因而能引起人们的惊叹和崇高的情感.另一方面,自然领域的崇高根源虽不在于自然对象的本8 / 15精品文档身属性,但是自然对象能够引起人的崇高感,却离不开自然事物本身的形式特征.只有当自然事物具有一定的自然形式特征时,才会引起我们的崇高感.巨大体积和力量以及粗犷不羁的形式等,都对形成崇高的对象起积极的作用.7.在艺术中的崇高艺术中的崇高是对现实中的崇高的真实,集中的表现.在艺术作品中,艺术家通过突出自然事物的崇高特征,使自然领域的崇高得到更为鲜明,生动的体现;通过塑造典型环境中的典型人物使社会生活中的崇高更具有历史真实性,更加感人.正如我们在前面艺术美一章里指出的:艺术美来源于生活,又高于生活,是对生活能动的,创造性的反映.崇高的艺术作品是我们经常欣赏的艺术对象,它具有极大的感染力和净化作用.8.崇高的根源崇高的根源是社会实践.社会生活中的崇高是通过人征服自然,改造社会的重大而艰巨的实践体现出来的,直接来源于社会实践中的伟大斗争.自然界的崇高根源于人类认识自然,征服自然和改造自然的伟大力量.自然对象的巨大体积和力量及粗犷不羁的形式不是产生崇高的根源,但对形成崇高的对象起积极作用.9.崇高的审美作用崇高美具有深厚的精神内涵和明显的伦理道德性质,是9 / 15精品文档一种充满阳刚之气和正义力量的美.崇高美集中体现了人类对创造美好生活的热望,对美好品质与情操的追求.因此,崇高美具有十分积极的审美意义,主要包括:1)激发自强不息的民族精神,推动社会进步.大力创造和宣传崇高美,经常用崇高的事物和艺术作品熏陶青少年和广大群众,能够激发民族精神,有利于唤起人们的创造热情,有利于培养良好的社会道德风尚,有利于物质文明和精神文明的建设事业的迅速发展.2)鼓舞人生,激励人们奋发向上.对崇高美的欣赏,能够使欣赏者从崇高对象中获得力量,振奋精神,开阔胸怀,增强勇气,有助于人们克服消沉,低落情绪.此外,崇高不仅激发人的力量,而且有助于人们净化精神世界,使人感觉到高临在平庸与渺小之上,促使人与卑鄙,丑恶事物作斗争,自觉加强道德修养,培养高尚的情操,树立正确的人生理想,从而创造充实,美好,愉快的人生.10.美学史上关于"崇高"的主要论述古典美学史上没有"崇高"这一名称,而是把崇高称作"大"和"阳刚之美","壮美".有关论述简要概括如下:1)孔子,孟子,庄子都有对"大"的论述,虽然其具体含义与认识有区别,但有一点是基本相同的,即"大"是一种天与地般的壮美,是人的美的一种伟大,崇高境界.2)清代学者姚鼐把崇高称为"阳刚之美",与"阴柔之美"10 / 15精品文档相对应,对后世影响较大.他描述说:"其得于阳与刚之美者,则其文如霆,如电,如长风之出谷,如崇山峻崖,如决大川,如奔骐骥;其光也,如杲日,如火,如金缪铁;其于人也,如冯高远望,如君而朝万众,如鼓万勇士而战之".3)近代学者王国维,在论及优美的同时,明确地把"壮美"与其相对应.西方美学史上对崇高的论述较多.在他们的著作中,常常把"崇高"排除在"美"的范畴之外,而将"崇高"当作与"美"有关的另一范畴进行对比研究和分析.实际上,他们重点论述的美,主要指我们今天所讲的"优美",故而"崇高在美之外".今天我们把崇高作为美的另一种类型,使之与"优美"构成一对美学范畴.但在主教材和下面的论述中,我们仍按照原作者的论述,把美和崇高进行对比介绍,同学们要注意这里的"美"的具体含义.西方美学理论中关于崇高的,具有代表性的观点有:1)古罗马时期的朗加纳斯(公元213273)最早在《论崇高》一书中提出"崇高"这一范畴.该书从修辞学角度论述了文章修辞达到崇高风格的本源和五个条件:一是庄严伟大的思想;二是强烈激越的情感;三是运用藻饰的技术;四是高雅的措辞;五是整体结构的堂皇和卓越.他认为崇高的美学特征是庄严,伟大,堂皇,卓越,即不平凡.他说:"一般说来,我们可以认为永远使人喜爱而且使一切读者喜爱的文辞就是11 / 15精品文档真正高尚和崇高的."真正崇高的文辞,是可以产生激昂慷慨,快乐与自豪的.这在美学史上具有划时代的意义.2)十八世纪英国经验主义者博克,详细研究了崇高与美的不同特点.他认为人的所有情感都可以归结为两大类,这就是自我保全和相互交往.属于相互交往的一类感情主要与爱联系在一起,所产生的是积极的快感,这就是美的起源,凡能产生这种积极快感的东西,就是美(优美)的.属于自我保全的一类情感,主要是与危险和痛苦相关.它不能产生积极快感,相反,到会引起一种明显的痛苦和恐惧的感觉,但是,当经历了危险和痛苦之后,随着危险和痛苦的消失,也会产生一种愉悦.这种愉悦是由痛感转化而来的,这就是崇高感的起源,产生这种情感的东西就被称为崇高的东西.因此,博克认为崇高而伟大的对象引起我们的惊讶情绪,并带有某种程度的痛苦和恐怖之感.但不是随便哪一种使人产生痛苦或恐怖之感的事物都是崇高的,只有当危险或痛苦与人隔着一定距离,不能加害于人,从而使人的痛苦和恐怖能够较快地消失,并从自己战胜,经历恐惧感中获得喜悦的时候,才能产生崇高感.(结合电视录像教材举例来理解.)3)康德对崇高问题做了深入细致的研究,他的崇高理论影响非常大,在美学史上占有非常重要的地位.康德认为崇12 / 15精品文档高的特征是"无形式",即对象的形式无规律,无限制或无限大.而美的形式是有规律,有限制的.康德在《判断力批判》的《崇高分析中》说:"它们(指自然里的崇高现象)却更多地是在它们的大混乱或狂野,极不规则的无秩序或荒芜里激引起崇高的概念,只有它们同时让我们见到伟大和力量."康德认为,美的想象力与知性的和谐统一,产生比较安宁平静的审美愉悦.崇高则是想象力与理性互相矛盾的斗争,产生比较激动,震荡地审美感受.崇高感是由痛感转化而来的,它是一种能间接产生的愉悦.康德把崇高分为两种,一种是数学的崇高,一种是力学的崇高.数学的崇高是指对象的体积和数量无限大,超出人们的感官所能把握的限度.但是审美有一个饱含点,是感官所能掌握的极限,如果对象的体积超过了这个极限,我们的想象力就不再把它作为一个整体来把握了,但我们的理性却要求见到对象的整体.虽然想象力不能超出极限,对象不能作为一个整体来把握,理性却要求作为一个整体来思维.因此,崇高只是理性功能弥补感性功能(想象力)不足的一种动人的愉悦.力学的崇高表现为一种力量上的无比威力,如"高耸而下垂威胁着人的断岩,天边层层堆叠的乌云里面挟着闪电与雷鸣,火山在狂暴肆虐中,飓风带者它摧毁了的荒墟,无边无界的海洋,怒涛狂啸着,一个洪流的高瀑,诸如此类的景象,13 / 15精品文档在和它们相较量里,我们对它们抗拒的能力显得太渺小了.但是假使我们发现我们自己却是在安全地带,那么,这景象越可怕,就越对我们有吸引力."这就是说自然的力学崇高,以其巨大的无比的威力作用于人的想象力,想象力无从适应而感到恐惧可怕,因而要求理性概念来战胜它和掌握它,从而发现我自己"是在安全地带",由想象的恐惧痛感转化为对理性的尊严和勇敢的快感.通过想象力唤起人的伦理道德的精神力量而引起了愉快,这种愉快是对人自己的伦理道德的力量的愉快.所以,崇高的审美判断最接近伦理道德的判断.康德认为,崇高是人对自己伦理道德的力量,尊严的胜利的喜悦,是与理性观念直接相联系的,因此,必须有众多的"理性观念"和一定的文化修养,才能对崇高进行欣赏.欣赏崇高需要有更多的主观条件,因此,崇高比美更具有主观性."所以那对于自然界里的崇高的感觉就是对于自己本身使命的崇敬,而经由某一种暗换赋予了自然界的对象".这就是说,自然对象本身没有崇高的性质,是我们通过"暗换赋予"了自然界的.这说明康德的崇高观完全是主观唯心主义的.4)黑格尔从客观唯心主义出发,认为崇高就是绝对理念大于感性形式.他认为,美是理念的感性显现,崇高则是理念大于或压倒形式.美和崇高都以理念为内容,以感性表现为形式,不过这两种表现形式不同而已.在美里理念渗透在外14 / 15精品文档在的感性的现实里,成为外在现实的内在生命,使内外两方面相互配合,相互渗透,成为和谐的统一体.崇高则相反,理念大于或压倒感性的表现形式,理念内容不能在外在事物里显现出来,而是溢出事物之外.尽管黑格尔对崇高的观点是带有明显客观唯心主义哲学色彩的,但他抓住了美与崇高的内在联系.5)车尔尼雪夫斯基认为,崇高是"一件事物较之与它相比的一起事物要巨大的多,那便是崇高.""一件东西在量上大大超过我们拿来和它相比的东西,那便是超过的东西;一种现象较之我们拿来与之相比的其他现象都强有力的多,那便是崇高的现象.""更大得多,更强得多这就是崇高的显著特点."车尔尼雪夫斯基关于崇高的定义,强调了崇高在客观事物本身,而不是观念或"无限"所引起的.他认为崇高的东西的特点就是比其他一切事物都要巨大得多,强有力得多.这一定义只片面地从"形体的量"上分析了崇高的特点,而忽略了崇高美的内容,忽略了事物与人类的社会实践的关系,因而这一定义显得十分空泛,缺乏体现崇高美的实质的具体内容.</P15 / 15。

浅析崇高的审美特征

一、概述崇高的内涵

从审美事实出发,我们可以认识到,在长期的审美实践中,人类无不面对这来自自然和

社会的不同的审美对象,这些对象有的是和顺的,有的是暴烈的,有的是可爱的,有的是可

敬的。由此,人们在审美实践中就会产生不同的审美体验和审美的生存感受。崇高是西方美

学的基本形态之一。它的基本内涵是:人的本质力量在经过巨大的已己力量的压抑、排斥、

震撼之后,最终通过人生实践尤其是审美实践活动而得到全面的高扬和完整的体现。也可以

说,崇高是一种通过人生实践和审美活动在真善美与假恶丑的对立冲突中重建起来的具有肯

定性价值内涵的审美形态。展开来说,崇高包含有对生存理想的积极追求,即对完满的人格,

完整的生存境界的追求、即从道德和理性上对人性和生存意义的弘扬。

二、崇高的历史探讨

在西方美学史中,柏拉图在《文艺对话集》中最早明确谈到了“崇高”。一般认为是朗

基努斯的《论崇高》第一次较为明确地把崇高和优美作为两种可以并列对举的美加以概述。

在西方美学史上第一个把崇高与美严格区别开来的,是英国的经验主义哲学家博克。他在《论

崇高与美》一文中提出,崇高感情的根源是“自我保全的冲动”。康德从博克的提法中引申

出崇高与美的最重要的内在区别。康德在《判断力批判》中说:“崇高不存于自然界的任何

物内,而是内在于我们的心里”他强调人类本身的伟大,但没有把人类本质力量理解为物质

生产实践,而将它归结为心灵的理性。在康德之后,席勒和黑格尔等几位西方美学家分别对

崇高作了进一步研究。在我国,李泽厚在《批判哲学的批判》的结尾如此概括过崇高的内涵:

“崇高的基础不在自然,也不在心灵,而是在社会斗争的伟大实践中。所以,伟大的艺术作

品经常以崇高为美学表征,即以体现复杂激烈的社会斗争为基础和为特色的。

三、崇高的审美特征

1.崇高作为审美形态,它主要指对象以其粗犷、博大的感性形态,劲健的物质力量和精

神力量,雄伟的气势,给人以心灵的震撼,使人惊心动魄、心潮澎湃,进而受到强烈的鼓舞

和激越。引起人们产生敬仰和赞叹的情怀,从而提升和扩大了人的精神境界。在审美意象的

形式构成上,崇高往往具有粗犷博大的感性形态,如巍巍泰山、滔滔长江等。在审美体验上,

崇高往往给人以心灵的震撼。在人生精神上,崇高总是给人强烈鼓舞,引人赞叹,催人奋进。

2.崇高包含有对困难、挫折。直至牺牲的意志品格的人性赞美。崇高联系着真和善,崇

高往往在悲剧中诞生,崇高与悲剧的契合在于崇高与悲剧中所含有的理性精神和力量,激情

的高度一致,崇高中的理性精神是人面对崇高的审美对象时所产生的人生本体和伦理道德上

的思索和追求。而人们面对悲剧的过程中,会有对不当如此的生存的沉重的理性思考,会有

对应有的理想性生存在认识上的确认。崇高与悲剧的契合是说包含悲剧含有力量和激情。悲

剧最能展示人的生生不息的生命激情和本质力量,悲剧人物的生命受到压抑甚至毁灭时,生

命奇景往往和会被激活到兴奋的存在状态。席勒指出:“我们怀着不断高涨的兴趣注视着一

种激情的发展,直到它把不幸的牺牲者拖进了深渊。

3.崇高还体现为主体的独特审美感受和体验,即“一种无垠崇敬、无限感动的情感反应,

是一种超常的心灵震撼,”这种体验常常伴随着一种强烈的自豪感、成就感、伟大感。

四.崇高与优美

优美与崇高是客体与主体的矛盾在事物中呈现的两种客观状态。崇高主要体现实践主体的巨

大力量,更多地展示的是在实践主体与客体的矛盾、对立、冲突中显示出来的美,优美作为

美的一般形态,侧重的是在实践主体与客体处于矛盾统一、和谐、相对静止状态中显示出来

的美。在优美的形态中,自然感性形式往往具有对称、均衡、柔和、比例协调的特点,与之

相适应的是生理的快感、情感的松弛快适、心灵的共鸣。例如:中国传统意向花好月圆、芳

春柔条、扶疏杨柳等,就基本上属于处在优美状态中的审美对象。即使同一事物,在不同的

外在环境中,虽同属于优美,也会有不同的审美特征。总而言之,我认为,崇高和优美都是

美,却是两种不同形态的美。关于崇高与优美的联系与区别问题,因为对二者的本质理解不

同,有些美学家强调崇高的本质的独特性,从而将崇高与优美绝对地对立起来,认为崇高根

本不属于美的范围(如柏克、康德以及布拉德雷等)。许多美学家则反对这一理论,认为崇

高与美具有共同的本质。他们强调美与崇高的一致性,认为崇高是美的最高阶段,崇高本身

就是美。从美学史上的争论来看,认为崇高与优美对立的人,大都强调了崇高中的消极和否

定的一面.而认为崇高与优美具有共同本质的人,则强调崇高中的积极的、愉悦的方面。