《邓稼先》阅读理解题及答案

- 格式:doc

- 大小:16.00 KB

- 文档页数:2

【初中课内阅读】课内阅读《邓稼先》附答案《邓稼先》训练题(一)阅读课文第三部分邓稼先与奥本海默答题。

1.文中举了文革时期,邓稼先有能力说服两派继续工作,能说服工宣队、军宣队的队员,表现了他出色的口才,请《邓稼先》训练题(一)阅读课文的第三部分“邓佳贤与奥本海默”。

1“文化大革命”期间,邓家贤说服两派继续工作,并说服了工作宣传组和军事宣传组的成员,这显示了他出色的口才。

请站在邓家贤的角度,结合当时的情况,讲一句说服的话。

2为什么要在文章的第三部分比较邓佳贤和奥本海默?3从这一部分的内容来看,邓佳贤和奥本海默最本质的区别是什么?4“我认为,如果邓佳贤是美国人,他就无法成功领导美国的原子弹项目;如果奥本海默是中国人,他就无法成功领导中国的原子弹项目,”作者说,作者的观点是否合理,让我们谈谈你的观点。

答案:1.符合该人的身份,当时的情况合理、顺利。

2这样,才能更好地彰显中国知识分子对祖国的热情和认真的科学探索精神,更能彰显中国人民在面对自己的国家事务时更加可贵的优秀品质,让人们再次感受到邓家贤的伟大。

3邓家贤是最不引人注目的人。

他诚恳坦率,从不傲慢,有着朴素的农民气质。

奥本海默是一个锐利的人物。

4作者熟悉中国传统文化和美国的历史文化背景是有道理的。

邓家贤的气质和性格与数千种中国传统文化有着千丝万缕的联系,因此他离不开中国,奥本海默也是如此。

(二)阅读第五部分“我不能走”答题。

一、本文段主要叙述了邓稼先的一件什么事?表现邓稼先什么精神?二、标题“我不能走”有什么表达作用?三、文章引用《吊古战场文》有什么作用?四、最后问什么要补充“我”父亲喜欢五四时代的那首歌?答案:1、一次实验出现意外,他坚持不愿离开。

表现了他献身国防,无私奉献的精神。

二、坚忍不拔的性格和身先士卒、乐于奉献的精神。

三、写出了环境的恶劣,衬托人物顽强的意志和崇高的精神。

四、写出了父亲在中华民族任人宰割时希望中华振兴,也写出我的爱国之情受到了父亲的影响。

同步阅读阅读下文,完成习题。

挑山工①在泰山上,随处都可以碰到挑山工。

他们肩上搭一根光溜溜的扁担,两头垂下几根绳子,挂着沉甸甸的物品。

登山的时候,他们一只胳膊搭在扁担上,另一只胳膊垂着,伴随着步子有节奏地一甩一甩,保持身体平衡。

他们的路线是折尺形的——先从台阶的左侧起步,斜行向上,登上七八级台阶,就到了台阶的右侧;便转过身子,反方向斜行,到了左侧再转回来,每次转身,扁担换一次肩。

他们这样曲折向上登,才能使挂在扁担前头的东西不碰在台阶上,还可以省些力气。

担了重物,如果照一般登山的人那样直上直下,膝头是受不住的。

但是路线曲折,就会使路线加长。

挑山工登一次山,走的路程大约比游人多一倍。

②你来游山,一路上观赏着山道两旁的奇峰怪石、巉岩绝壁、参天古木、飞烟流泉。

心情喜悦,步子兴冲冲。

可是当你走过这些肩挑重物的挑山工的身旁时,你会禁不住用一种同情的目光,注视他们一眼。

你会因为自己身无负载而倍觉轻松。

反过来,又为他们感到吃力和劳苦,心中生出一种负疚似的情感……而他们呢?默默的,不动声色,也不同游人搭话——除非向你问问时间。

一步步慢慢吞吞地走自己的路。

任你怎样嬉叫闹喊,也不会惊动他们。

他们却总用一种缓慢又平均的速度向上登,很少停歇。

脚底板在石板上发出坚实有力的嚓嚓声。

在他们走过之处,常常会留下零零落落的汗水的滴痕……③奇怪的是,挑山工的速度并不比游人慢。

你轻快地从他们身边越过,以为把他们甩在后边很远了。

你在什么地方饱览壮丽的山色,或在道边诵读与抄录凿在石壁上的古人的题句,或在喧闹的溪流边洗脸洗脚,他们就会不声不响地从你身旁走过,悄悄地走到你的前头去了。

等你发现他走在你的前头时,你会大吃一惊,以为他们是像仙人那样腾云驾雾赶上来的。

④有一次,我同几个画友去泰山写生,就遇到过这种情况。

我们在山脚下买登山用的青竹杖时,遇到一个挑山工。

矮个子,脸儿黑生生的,眉毛很浓,大约四十来岁,敞开的白土布褂子中间露出鲜红的背心。

他扁担一头拴着几张木凳子,另一头捆着五六个青皮西瓜。

两弹元勋邓稼先阅读及答案“两弹”元勋邓稼先(节选)①“在研制氢弹和新的战略核武器的过程中:作为一位组织者和参加者,邓稼先立下了汗马功劳!”邓稼先的同伴们这样说,每一次新的战略核武器的重大突破,每一次里程碑式的试验的成功,都是和邓稼先的名字连在一起的。

在特种材料加工的车间里,在爆轰物理实验场和风雪弥漫的荒原上,一年到头,他风尘仆仆,四处奔波,哪里有困难就到哪里去,哪个岗位最危险,他就出现在哪里。

②那是一次地下核试验,马上就要开始了,试验场上的千军万马在等待着注严的“零”时的到来,核装置徐徐下井了,各种测试仪器一起开动了。

核装置下到深处的时候,突然有个信号测不到了。

③怎么办呢?科技人员回到帐篷里反复商量,有人主张把装置从井里提上来拉回厂房查清原因;有人主张就地解决问题后再下井。

大家从夜里一直讨论到天亮,最后邓稼先决定在现场采取妥善办法处理,他跟科技人员来到井口附近,一起探索解决办法,戈壁滩上风沙呼啸,寒风刺骨,气温是零下30多摄氏度!见他太疲倦了,有人劝他:“邓院长,你回去吧!”④邓稼先严肃地拒绝:“不,这里就是战场,我不能走!”故障排除后,他才和大家一起离开现场,试验成功后,他兴奋极了。

由于过度劳累,几天吃不好饭,他只喝了一小杯酒,竟当场晕倒了。

在场的人赶紧扶他躺下,一量血压竟是零。

⑤医生整整抢救了一夜,邓稼先才睁开了眼睛。

苏醒后,他问的第一件事是,“核爆的测试结果如何?各种数据拿到了没有?他仍然不肯休息,随后又投入了紧张的工作中。

1.结合上下文,解释词语(1)汗马功劳:(2)风尘仆仆:2.文中画横线的句子是描写,表现了衬托出3.联系上下文,解读邓稼先说的“不,这里就是战场,我不能走!”这句话,4.仔细阅读画波浪线的句子,这两句话中的两个“竟”字起什么作用?5.阅读全文后,你是怎样评价邓稼先的?答案:1.(1)泛指大的功劳。

特指在战争中立下的大功劳(2)形容旅途奔波,忙碌劳累。

2.环境邓稼先的工作环境极其恶劣邓稼先对于工作认真负责的精神3.这句话突出表现了邓稼先忘我的工作态度,对中华民族的核武器事业具有高度的责任心和使命感。

《邓稼先》训练题1.在下列句子的空白处填上恰当的词语最准确的一项是()①对这一转变作出了巨大贡献的,有一位长期以来________的科学家:邓稼先。

②那是中华民族________的时代,是有亡国灭种危险的时代。

③邓稼先是中华民族核武器事业的奠基人和开拓者。

张爱萍将军称他为“两弹元勋”,他是________的。

④今天,一个世纪以后,中国人站起来了。

这是千千万万人努力的结果,是许许多多________的英雄人物创造出来的伟大胜利。

⑤1949年到1966年我在晋林斯顿高等学术研究所工作,前后17年的时间里所长都是物理学家奥本海默。

当时他是美国________的人物。

A.①鲜为人知②任人宰割③当之无愧④可歌可泣⑤家喻户晓B.①当之无愧②任人宰割③家喻户晓④鲜为人知⑤可歌可泣C.①鲜为人知②任人宰割③当之无愧④家喻刻晓⑤可歌可泣D.①可歌可泣②家喻户晓③任人宰割④鲜为人知⑤当之无愧2.作者在第三部分“邓稼先与奥本海默”中说,“奥本海默和邓稼先分别是美国和中国原子弹设计的领导人,各是两国的功臣,可是他们的性格和为人却截然不同——甚至可以说他们走向了两个相反的极端。

”下面是对这段话的分析,其中错误的一项是:()A、这段话的一二句指出了奥本海默和邓稼先的共同之处。

B、作者用“可是”一转,概括地指出了他们二人在性格和为人上的截然不同。

C、这段话先说二人相同的地方,接着用对比的手法揭示他们的不同。

D、这段话表明了作者对邓稼先的赞扬和对奥本海默的贬斥。

3.阅读第五部分“我不能走”答题。

(1)本文段主要叙述了邓稼先的一件什么事?表现邓稼先什么精神?(2)标题“我不能走”有什么表达作用?(3)文章引用《吊古战场文》有什么作用?参考答案与提示1.A2.D3.(1)、一次实验出现意外,他坚持不愿离开。

表现了他献身国防,无私奉献的精神。

(2)、“我不能走”是引用作者的原话,更能体现邓稼先坚忍不拔的性格和身先士卒、乐于奉献的精神。

邓稼先训练题答案邓稼先(1924—1986),安徽怀宁人,九三学社社员,中国科学院院士,著名核物理学家,中国核武器研制工作的开拓者和奠基者,为中国核武器、原子武器的研发做出了重要贡献。

下面是小编为你带来的邓稼先训练题答案,欢迎阅读。

(一)阅读课文第三部分“邓稼先与奥本海默”答题。

1.文中举了“文革”时期,邓稼先有能力说服两派继续工作,能说服工宣队、军宣队的队员,表现了他出色的口才,请你站在邓稼先的角度,结合当时情况,说一句劝说的话。

2.文章第三部分中为什么要将邓稼先与奥本海默对比着写3.根据本部分内容,概述邓稼先与奥本海默最本质的区别是什么4.文中作者说“我以为邓稼先如果是美国人,不可能成功地领导美国原子弹工程;奥本海默如果是中国人,也不可能成功地领导中国原子弹工程。

”作者这样的看法是否有道理,就此谈谈你的看法。

(二)阅读第五部分“我不能走”答题。

1、本文段主要叙述了邓稼先的一件什么事表现邓稼先什么精神2、标题“我不能走”有什么表达作用3、文章引用《吊古战场文》有什么作用4、最后问什么要补充“我”父亲喜欢五四时代的那首歌(一)阅读课文第三部分“邓稼先与奥本海默”答题。

1.符合人物身份,当时情况,合理流畅即可。

2.这样更能突出中国的知识分子对自己祖国满腔热忱与兢兢业业的科学探索精神,以及中国人在面对自己国家事务时,表现出了更加可贵的优秀品质,让人再次感念邓稼先之伟大。

3.邓稼先是一个最不要引人注目的人,真诚坦白,从不骄人,具有纯朴的农民气质,而奥本海默是一个锋芒毕露的人物。

4.有道理,作者熟悉中国传统文化,也了解美国的历史文化背景,邓稼先的气质与品格与中国几千年传统文化有着渊远的联系,所以他离不开中国这块土壤,奥本海默亦是如此。

(二)阅读第五部分“我不能走”答题。

1、一次实验出现意外,他坚持不愿离开。

表现了他献身国防,无私奉献的精神。

2、坚忍不拔的性格和身先士卒、乐于奉献的精神。

3、写出了环境的恶劣,衬托人物顽强的意志和崇高的精神。

七年级下册语文课外阅读理解训练及解析一、七年级语文下册现代文阅读理解训练1.阅读下面文章,完成下面小题两弹元勋邓稼先(节选)顾迈南①第一颗原子弹爆炸成功之后,邓稼先激动的心情还没有平静下来,祖国又把一件难度更大的工作放在了他和其他科技人员的肩上——研制氢弹。

②在艰苦国难的条件下,中国人要想用自己的智慧和双手掌握这些技术,除了党和国家给予必要的支持外,邓稼先等人作为直接参加研制工作的科学家,付出了一般人难以想象的巨大代价。

③“在研制氫弹和新的战略核武器的过程中,作为一位组织者和参加者,他是立下了汗马功劳的!”邓稼先的同伴们这样说。

他们说,中国每一次新的战略核武器的重大突破,每一次里程碑式的试验的成功,都是和邓稼先的名字违在一起的。

在特种材料加工的车间里,在爆轰物理实验场和风雪弥漫的荒原上,一年到头,他风尘仆仆,四处奔波,哪里有困难就到哪里去,哪个岗位的工作最危险就出现在哪里。

④冬去春来,年复一年,邓稼先形成了自己的工作模式——亲临第一线。

他东奔西走,风餐露宿,在试验场度过了整整十年的时光。

失败的风险,成功的快乐,大戈壁的风刀霜剑,染白了他的鬓发,在他的脸上刻下了深深的皱纹。

⑤谁能想到,在一次巨大的成功之后,他竟险些倒下不起。

那是一次地下核试验。

马上就要开始了,试验场上千军万马在等待着庄严的“零”时的到来。

核装置徐徐下井了,各种测试仪器一齐开动,监测着各种数据是否正常。

核装置下到深处的时候,突然有个信号测不到了。

⑥“怎么办呢?”科技人员回到帐篷里商量来商量去,有人主张把核装置从井里提上来拉回厂房查清原因;有人认为这样做太危险,主张就地解决问题后继续下井。

大家从夜里一十一二点钟直讨论到天亮,最后邓稼先比较了各方面的意见,决定在现场采取妥善处理办法。

他跟科技人员来到井口附近,一起研究如何解决问题。

戈壁滩上风沙呼啸寒风刺骨,气温已经是零下三十多摄氏度了!有人见他实在太疲倦了,劝他说:“邓院长,你回去吧!”⑦邓稼先严肃地拒绝说;“不,这里就是战场,我不能走!”故障排除后,他才和大家一起离开了现场。

邓稼先与奥本海默抗战开始以前的一年,1936年到1937年,稼先和我在北平崇德中学同学一年;后来抗战时期在西南联大我们又是同学;以后他在美国留学的两年期间我们曾住同屋。

50年的友谊,亲如兄弟。

1949年到1966年我在普林斯顿高等学术研究所工作,前后17年的时间里所长都是物理学家奥本海默。

当时,他是美国家喻户晓的人物,因为他曾成功地领导战时美国的原子弹制造工作。

高等学术研究所是一个很小的研究所,物理教授最多的时候只有5个人,奥本海默是其中之一,所以我和他很熟识。

奥本海默和邓稼先分别是美国和中国原子弹设计的领导人,各是两国的功臣,可是他们的性格和为人却截然不同甚至可以说他们走向了两个相反的极端。

奥本海默是一个拔尖的人物,锋芒毕露。

他二十几岁的时候在德国哥廷根镇做波恩的研究生。

波恩在他晚年所写的自传中说研究生奥本海默常常在别人做学术报告时(包括波恩做学术报告时)打断报告,走上讲台拿起粉笔说:“这可以用底下的办法做得更好……”我认识奥本海默时他已四十多岁了,已经是妇孺皆知的人物了,打断别人的报告,使演讲者难堪的事仍然时有发生。

不过比起以前要少一些。

佩服他、仰慕他的人很多,不喜欢他的人也不少。

邓稼先则是一个最不要引人注目的人物。

和他谈话几分钟,就看出他是忠厚平实的人。

他真诚坦白,从不骄人。

他没有小心眼儿,一生喜欢“纯”字所代表的品格。

在我所认识的知识分子当中,包括中国人和外国人,他是最有中国农民的朴实气质的人。

我想邓稼先的气质和品格是他所以能成功地领导各阶层许许多多工作者,为中华民族作了历史性贡献的原因:人们知道他没有私心,人们绝对相信他。

“文革”初期,他所在的研究院(九院)和当时全国其他单位一样,成立了两派群众组织,对吵对打。

而邓稼先竟有能力说服两派继续工作,于1967年6月成功地制成了氢弹。

1971年,在他和他的同事们被“四人帮”批判围攻的时候,如果别人去和工宣队、军宣队讲理,恐怕要出惨案。

而邓稼先去了,竟能说服工宣队、军宣队的队员。

《邓稼先》基础训练一、选择题1.下列说法不正确的一项是( )A.《邓稼先》一文的作者是杨振宁,邓稼先被称为“两弹”元勋。

B.闻一多是我国现代文学史上著名的诗人、学者。

C.《回忆鲁迅先生》的作者萧红是我国现代著名女作家,其代表作有长篇小说《呼兰河传》《生死场》《呐喊》等。

D.《孙权劝学》选自编年体通史《资治通鉴》。

【答案】C【详解】《呐喊》是鲁迅的小说集,并非是萧红的作品,故C错误,选C。

2.作者引用《吊古战场文》的目的是()A.揭示战争的残酷以及给人民造成的巨大痛苦。

B.寄托作者对邓稼先的怀念。

C.对当年在昆明的生活的怀念。

D.烘托了邓稼先工作环境的艰苦。

【答案】D【详解】解答此题需要根据文章主旨和《吊古战场文》的内容分析。

引用《吊古战场文》渲染了一种荒凉凄惨的气氛,作者引用它的目的是说明邓稼先工作环境的艰苦、恶劣。

烘托邓稼先身先士卒的精神。

故选D。

3.邓稼先是“两弹元勋”,作者却没有把重点放在他的生平和巨大贡献上,而是以情感动人,这样写的原因是什么,对此理解错误的一项是()A.作者认为,写科学家应着眼于科学精神、科学态度,突出他们的人格魅力,所以往往淡化了细节。

B.作者认为,关于邓稼先的生平和事迹很多人已经了解了,所以不写也罢。

C.作者不仅要通过这篇文章来歌颂邓稼先,同时也想流露出对老朋友的思念之情。

D.作者与邓稼先虽有50年的友谊,但毕竟分隔太久,对他的具体工作情况并不十分了解,所以不宜铺开来写。

【详解】B.作者与邓稼先有50年的友谊,却分隔大洋20余年,对邓稼先的情况不甚了解,所以扬长避短,不写细节;而且邓稼先的事迹因工作的特殊性很多属于国家机密,很难为外界所熟知。

故B错误。

4.下列各句中没有语病的一项是()A.这部精彩的电视剧播出时,几乎万人空巷,人们在家里守着荧屏,街上显得静悄悄的。

B.五十年来我国取得了一批举世瞩目的科研成果,这同几代科技工作者殚精竭虑,忘我工作是分不开的。

C.邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神。

1.《邓稼先》同步练习(后附答案)作业分层一:语言运用与积累1.根据语境和拼音,请用楷体字书写出下面横线处的词语。

(1)邓稼先是一位长期以来xiǎn wéi rén zhī但又kě gē kě qì _的科学家。

(2)毫不夸张地说,邓稼先是学界“jū gōng jìn cuì 死而后已”的kǎi mó _。

2.下列句中划线词语使用有误的一项是()A.日复一日,无数个昼夜,邓稼先就在实验室里努力着。

B.父亲的众多挚友中,只有他一人是“贫无立锥之地”。

C.钟南山院士在抗疫一线力挽狂澜,他获得共和国勋章是当之无愧的。

D.张大爷穷困潦倒,衣食无着,到头来只落得个马革裹尸的结局。

3.(贵阳期末题型)下列句子没有语病的一项是()A.邓稼先对国防武器做出了新的许多巨大贡献。

B.贵阳市乌当区部分民办学校开设了“阳光课堂”,社会反响良好。

C.能否真正做到精准扶贫,是农村贫困户受益的根本保证。

D.这种网络社交工具的广泛使用,加快了信息流通的速度和规模。

4.下列文学,文化常识表述有误的一项是()A.“燕然勒功”指的是东汉大将窦宪追击北匈奴,出塞三千余里,至燕然山刻石记功。

B.传记是一种常见的文学形式,为别人作传称“自传”,为自己作传称“他传”。

C.邓稼先是中华民族核武器事业的奠基人和开拓者,中共中央、国务院、中央军委追授他“两弹一星”功勋奖章。

D.奥本海默,美国家喻户晓的物理学家,被称为美国“原子弹之父”。

5.(贵阳南明区期末)名著阅读。

祥子的脸忽然紫了,挺了挺腰,好像头要顶住房梁,一把抓起那张毛票,掉在A的胖脸上:“给我四天的工钱!”“怎吗礼?”A说完这个,又看了祥子一眼,不言语了,把四天的工钱给了他。

拉着铺盖刚一出街门,他听见院里破口骂上了。

(1)文学名著中有很多不同的女性人物,下面名著片段中的A指的是()A.《水浒传》中的孙二娘B.《朝花夕拾》中的衍太太C.《骆驼祥子》中的杨太太D.《骆驼祥子》中的虎妞(2)在《骆驼祥子》中,祥子曾在杨家拉过包月,然而仅仅待了四天就干不下去了,为什么?(请写出至少两个原因)作业分层二:思维能力与审美创造(一)阅读《邓稼先》“我不能走”部分,回答问题。

邓稼先一. 给加点字注音可歌可泣 ___ 鲜为人知 ___ 鞠躬尽瘁 ___ 锋芒毕露 ___热泪满眶 ___ 马革裹尸 ___ 层出不穷 ___ 风悲日曛 ___二. 据拼音写汉字至死不 xi è___ 妇 r ú___皆知平沙无 yín___ p éng___断草枯家喻户xi ǎo___ 兽 t ǐ ng___亡群燕然 l è___功常 f ù___三军三. 词语填空当之无 ___ 死而后 ___ ___ 然不同知人之 ___盖世无___ 德高望___ 公而忘___ 两___清风四. 仿照下面例句写一句话例:“粗估”参数的时候,要有物理直觉; 昼夜不断地筹划计算时,要有数学见地 ; 决定方案时,要有勇进的胆识和稳健的判断。

仿写:五. 整体感悟课文后回答1. 在写邓稼先之前,为什么先概述我国近一百年来的历史?1.先概述我国近一百年来的历史,是为了说明邓稼先是中华民族从“任人宰割” 到“站起来了” 这一巨大转变作出巨大贡献的科学家,是对历史的发展产生巨大影响的历史人物。

2.为什么把邓稼先与奥本海默对比着写 ?把邓稼先与奥本海默对比着写,更能鲜明地突出邓稼先的性格品质和奉献精神,就自然而然地得出结论:“邓稼先是中国几千年传统文化所孕育出来的有最高奉献精神的儿子。

”“是中国共产党的理想党员。

”3.邓稼先的伟大贡献和崇高品质有哪些 ?他为我国成功研制原子弹、氢弹和新型核武器做出了巨大贡献,被追授“两弹一星”功勋奖章。

真诚、朴实、热爱祖国,没有私心,具有奉献精神等。

4.全文六个部分之间有什么联系 ?第一部分可以说是全文的“小引” ,第六部分可以说是全文的总结。

第二部分简单介绍了邓稼先的生平经历和贡献。

第三部分可以说是第二部分的补充、延伸和扩展。

第四部分从另一个角度,写出了邓稼先贡献之大,这一部分也可以说是第二部分的扩展。

第五部分则是着重写出了邓稼先的深厚博大的文化背景,超凡的创造才能、坚强的意志,坚定的信念,甘为祖国献身的崇高精神。

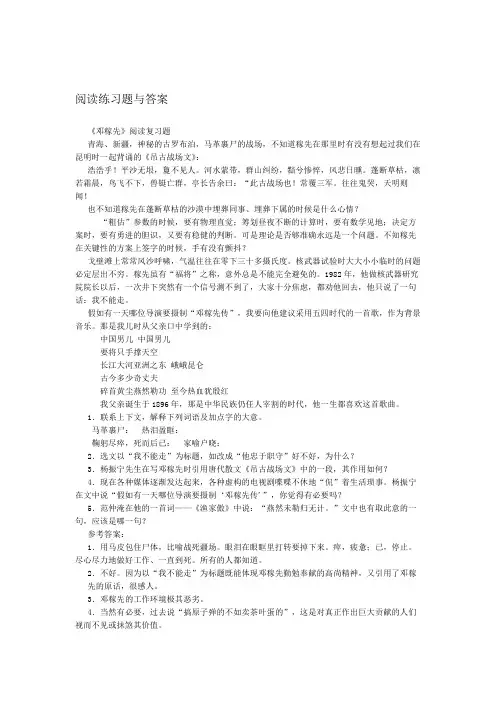

阅读练习题与答案《邓稼先》阅读复习题青海、新疆,神秘的古罗布泊,马革裹尸的战场,不知道稼先在那里时有没有想起过我们在昆明时一起背诵的《吊古战场文》:浩浩乎!平沙无垠,夐不见人。

河水萦带,群山纠纷,黯兮惨悴,风悲日曛。

蓬断草枯,凛若霜晨,鸟飞不下,兽铤亡群,亭长告余曰:“此古战场也!常覆三军。

往往鬼哭,天明则闻!也不知道稼先在蓬断草枯的沙漠中埋葬同事、埋葬下属的时候是什么心情?“粗估”参数的时候,要有物理直觉;筹划昼夜不断的计算时,要有数学见地;决定方案时,要有勇进的胆识,又要有稳健的判断。

可是理论是否够准确永远是一个问题。

不知稼先在关键性的方案上签字的时候,手有没有颤抖?戈壁滩上常常风沙呼啸,气温往往在零下三十多摄氏度。

核武器试验时大大小小临时的问题必定层出不穷。

稼先虽有“福将”之称,意外总是不能完全避免的。

1982年,他做核武器研究院院长以后,一次井下突然有一个信号测不到了,大家十分焦虑,都劝他回去,他只说了一句话:我不能走。

假如有一天哪位导演要摄制“邓稼先传”,我要向他建议采用五四时代的一首歌,作为背景音乐。

那是我儿时从父亲口中学到的:中国男儿中国男儿要将只手撑天空长江大河亚洲之东峨峨昆仑古今多少奇丈夫碎首黄尘燕然勒功至今热血犹殷红我父亲诞生于1896年,那是中华民族仍任人宰割的时代,他一生都喜欢这首歌曲。

1.联系上下文,解释下列词语及加点字的大意。

马革裹尸:热泪盈眶:鞠躬尽瘁,死而后已:家喻户晓:2.选文以“我不能走”为标题,如改成“他忠于职守”好不好,为什么?3.杨振宁先生在写邓稼先时引用唐代散文《吊古战场文》中的一段,其作用如何?4.现在各种媒体逐渐发达起来,各种虚构的电视剧喋喋不休地“侃”着生活琐事。

杨振宁在文中说“假如有一天哪位导演要摄制‘邓稼先传'”,你觉得有必要吗?5.范仲淹在他的一首词——《渔家傲》中说:“燕然未勒归无计。

”文中也有取此意的一句,应该是哪一句?参考答案:1.用马皮包住尸体,比喻战死疆场。

《邓稼先》阅读理解题及答案

一、阅读下面文段,回答问题

①那是中华民族任人宰割的时代,是有亡国灭种的危险的时代。

②今天,一个世纪以后,中国人民站起来了。

③这是千千万万人努力的结果。是许许多多可歌可泣的英雄人物创造出来的伟大胜利。

在20世纪人类历史上,这可能是最重要的、影响最深远的巨大转变。

④对这一转变作出了巨大贡献的,有一位长期以来鲜为人知的科学家:邓稼先。

1、①段中的“那”改为“这”好不好?为什么?

________________________________________

2、①段如果改为“那是中华民族任人宰割、有亡国灭种危险的时代”,哪句效果好?说

说你的理由。

________________________________________

3、②段中“今天”与“一个世纪以后”似有重复,如果去掉“一个世纪以后”,表达效果有

什么变化?

________________________________________

4、文段表现邓稼先主要运用了什么表现手法?简析这样写的作用。

________________________________________

5、简析文段在语言上的特点。

________________________________________

二、热点考题

阅读下面短文,回答问题。

①作为中国第一个登上太空的人,杨利伟看到了浩瀚宇宙中关丽的地球,与此同时,许

许多多中国人都在问:看到万里长城了吗?

②不知从何时起,“中国的万里长城是太空中能够用肉眼看到的地球上唯一的人工建筑”

的说法就广为流传。这个唯一。已经成为中国人引以为荣的骄傲和自豪。但是,杨利伟却非

常明确而肯定地答复:“没有看到。”

③杨利伟的回答,让许多人在兴奋中感到一丝遗憾与失望,因为,据说外国宇航员都看

到了,为什么咱们中国宇航员却看不到呢?

④杨利伟说的是实话,因为,长城的平均宽度不到10米,据计算,如果在月球上看长

城,就相当于在2688米之遥看一根头发丝,如果不借助于现代化的观测仪器,肉眼是很难

分辨的。

⑤杨利伟发现了真理,同时也发现了谬误。但是,实话要实说,却需要勇气。因此,有

些被传闻认定的神圣的东西,虽是谬误的,但是人们心目中却是神圣而不可亵渎的。……其

实早就有一些亲历太空的宇航员已在实事求是地纠正,说在太空用肉眼其实是看不到长城

的。但是,有些媒体却抱着“宁可信其有,不可信其无”的态度,未予报道和纠正。

⑥杨利伟作为中国太空第一人,具有敢于探索、不怕牺牲的勇气;而更难能可贵的是他

的另一种勇气——实事求是、实话实说的勇气。尽管谬传已经成为国人引以为荣的自豪,成

为一种神圣的民族辉煌,成为一种史诗般的英雄情结,但它毕竟是谬传,谬传的东西,早晚

是要被真实的现实取而代之的。因此,实话实说需要勇气,我们也应该有这个勇气。

⑦长城是伟大而辉煌的,尽管你在大空中看不到它。但是中国民族文化的伟大,却早己

在太空中“雁过留声”。据报载,美国“旅行者”太空船,在太空播放的一首中国古筝曲《流水》,

就将中华民族历史的伟大与辉煌,挥洒得酣畅淋漓,丝毫不逊于俯览长城的大写意。

⑧承认在太空中看不到长城,是杨利伟这新一代航天人实事求是的勇气;但长城已在世

界人民的胸中,无论走到哪里,人们都会神往它的雄姿伟迹。更让人高兴的是,杨利伟航天

飞行的成功,不正意味着中国人长城精神的发扬光大与开拓延续?从这一点上来说,即使看

不到长城,长城的伟大与辉煌,也将成为不可或缺的人类航天精神的向往与激励。所以我们

说,长城,将与宇宙、日月同辉,尽管你在太空中看不到它。

6、结合文意,分析第②段中加点的词语“唯一”、“明确而肯定”在文中的表达作用。

(1)唯一________________________

(2)明确而肯定________________________

7、为什么在太空,中用肉眼能看到长城的谬传长期以来得不到纠正?请从第⑤段中找

一句话作答。

____________________________________

8、在理解全文的基础上,给文章拟一个恰当的题目。

_____________________________________

9、阅读第⑤段,根据上下文行文思路,在“……”处补充一个所熟知的典型事例,注意

前后连贯。

______________________________________

《邓稼先》参考答案

1、不好。“那”是远指,表追述中华民族百年屈辱史,作为表现邓稼先的历史背景。

2、原句效果好。原句运用反复,渲染、突出了中华民族屈辱的历史,有强烈的艺术效

果。

3、“一个世纪以后”既表现了中华民族屈辱史时间之长,更突出了结束这种屈辱史的艰

辛奋斗历程。

4、主要运用了对比。把邓稼先伟大的历史贡献与其默默无闻的品格作对比,从而突出

了邓稼先高尚的情操和博大、深沉、谦逊的品格形象。

5、文段以饱含激情的短句为主,多以独句成段,运用排比段结构,高度凝练、简洁地

概括了邓稼先的伟大历史贡献和主要形象特点,在“大舞台”中把人物写得气势磅礴,以设悬

念开头,富有吸引力。

6、(1)唯一:不仅起强调作用,而且表现人们的自豪感。

(2)明确而肯定:不仅起到了修饰作用,而且能突出杨利伟实话实说的勇气。(或更能

突出表现杨利伟的自信心和语气上的坚定)

7、因为,有些被传闻认定的神圣的东西,虽是谬误的,但在人们心目中却是神圣而不

可亵渎的。

8、提示:既要突出文章的主要内容或观点,又要讲究语言表达的简洁。

9、提示:所列举的事例必须与论点完全保持一致,语意上必须保持连贯。