复发性脑梗死的临床研究

- 格式:pdf

- 大小:147.67 KB

- 文档页数:2

士圉匡垫塑壹2Q Q§生2旦差§查星!:!塑Q M坦£!££ni n§M!di£in!,5£卫丝虫堕笪2Q Q8,迫!§,奠Q:12H SI L、L ST L相当于CI N I较少发展为浸润癌,H SI L相当于C I NII、CIN II I,可能发展为浸润痛。

2.2按组织病理学角度分类宫颈上皮内痛变为C I NI、C INI I、C烈I IL I级:轻度不典型增生,上皮下l/3层细胞核增大,核质比例略增大,核染色稍加深,核分裂象少,细胞极性保存。

I I级:中度不典型增生,上皮下1,3之/3层细胞核明显增大,核质比例增大,核深染,核分裂象较多,细胞数量明显增多,细胞极性尚存。

1I I级:重度不典型增生和原位癌,病变细胞几乎或全部占据上皮全层,细胞核异常增大,核质比例显著增大,核形不规则,染色较深,核分裂象增多,细胞拥挤,排列紊乱,无极性。

3病因流行病学调查发现C I N与性生活紊乱、吸烟密切相关,其他因素有性生活过早(<16岁)、口服避孕药和免疫抑制等有关。

目前认为性传播疾病,尤其是H PV感染与宫颈癌的发生有着密切的关系,可以说宫颈癌是一个感染性疾病,可以预防,早期发现可以治疗和治愈。

3.1人乳头瘤病毒(H PV)感染目前研究发现90%以上C I N有H PV感染,早期H PV感染时,病变的宫颈上皮变成典型的挖空细胞。

在这些细胞中可见大量的H PV-D N A和病毒壳抗原(caps i dom t i gen),H PV还适应在未成熟的细胞中生长,随着C IN的病变严重,H PV复制减少,病毒壳抗原消失,但具有转录活性的H P V-D N A片断可整合到宿主细胞,导致宿主细胞的恶性转化。

许多H PV感染的妇女临床并无症状。

当H PV感染长期存在时,在一些其他因素(如吸烟、使用避免药、性传播疾病等)作用下可诱发C1N。

3.2H PV的分型与C I N之问的关系目前H P V可分为高危型和低危型两个亚型。

复发性脑梗死相关危险因素分析冯维龙【摘要】目的探讨复发性脑梗死的相关危险因素。

方法对86例复发性脑梗死生存病例,分别进行血糖、血压、低密度脂蛋白测定。

做头颅C T及TC D检查,回顾短暂性脑缺血发作(T I A)及抗血小板药物服用吏,并设对照组进行对比研究。

结果复发性脑梗死组患者糖尿病、高脂血症、低血压、脑动脉大血管狭窄发生率高于时照组.两者差异有统计学意义,复发组T I A发作及未服用抗血小板药物患者高于对照组。

结论许多脑梗死复发的危险因素是可以预防,积极防治相关不利因素可改善预后,预防复发。

【关键词】复发性脑梗死;危险因素复发性脑梗死发生致残率及致死率均较一般脑梗死高,及早发现复发性脑梗死的危险因素并进行相应干预是二级预防的关键。

本文就我科近2年来收治的86例复发性脑梗死患者的危险因素进行临床分析,现报道如下:l资料与方法1.1一般资料:选择脑梗死生存病例172例.其中脑梗死复发组86例,未复发组患者86例。

所以患者均符合第四届全国脑血管疾病会议制定的诊断标准…。

且经头颅M R I或C T证实的新病灶。

脑梗死复发标准:患者以往有脑梗死病史(距本次发病1个月以上),本次发病是经头颅C T或M R I证实的新病灶。

两组患者性别、年龄比较差异无统计学意义,具有可比性。

1.2观察指标:血压:记录患者48h血压水平.了解患者平时血压水平;血糖:检测患者入院随机血糖及发病24h后空腹血糖;血脂:检测患者入院后低密度脂蛋白水平。

头颅C T检查。

TC D检查.了解脑血管狭窄发生部位及程度。

了解患者短暂性脑缺血发作(T I A)发作病史及抗血小板药物的服用情况。

1.3统计学方法:计量资料采用t检验,计数资料采用f检验。

P<0.05为差异有统计学意义。

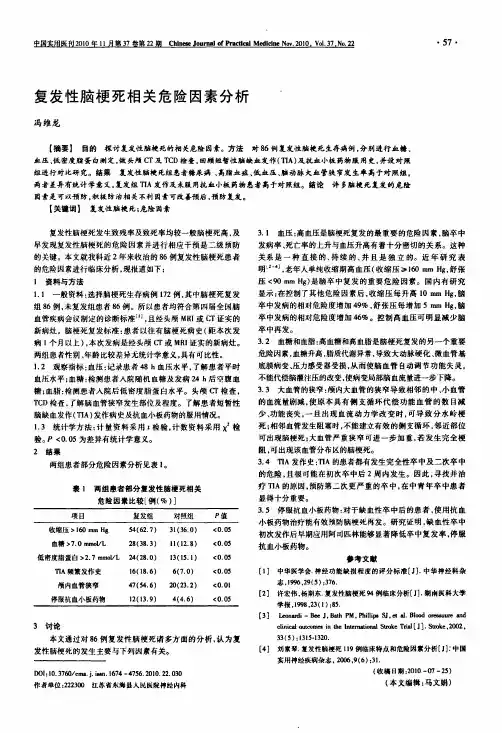

2结果两组患者部分危险因素分析见表1。

衷l两组患者部分复发性脑梗死相关危险因素比较【例(%)]3讨论本文通过对跖例复发性脑梗死诸多方面的分析,认为复发性脑梗死的发生主要与下列因素有关。

论著A r ti c l e s目前发现许多危险因素与脑梗死的复发有关,包括动脉硬化、高血压、糖尿病、高脂血症、吸烟、饮酒等。

但在临床实践中我们发现有些患者即使戒烟酒,正规服用抗血小板药物、他汀类药物并积极控制高血压、血糖等上述易患因素,仍有复发。

研究表明脂联素(adi ponect i n,A PN)在代谢疾病和血管疾病中发挥重要的调节作用[1]。

那么急性缺血性脑梗死的复发是否与血浆低脂联素有关?我们对2004年4月~2007年6月住我院神经内科的267例急性脑梗死患者(初发组203例和复发组64例)的血清脂联素进行研究,阐明血清脂联素水平在急性缺血性脑梗死复发中的作用,为降低脑梗死的复发率提供新的思路。

1资料和方法1.1入选标准按1995年中华医学会神经科委员会确定的第四届脑血管疾病诊断标准入选急性缺血性脑卒中患者267例(男139,女126)。

除外发病前使用V i t B6、V i t B12和叶酸(FA)的患者及有严重肝、肾疾病的患者。

并设对照组153例(男81,女72),为同期住院的非急性脑血管病患者,包括癫痫、头痛、肺部感染、周围神经病变、帕金森病。

根据梗死的类型分为动脉粥样硬化性脑梗死组(血栓组)104例、心源性脑栓塞组(栓塞组)72例和腔隙性脑梗死组(腔梗组)91例。

根据既往是否确诊为脑梗死分为初发组203例和复发组64例;复发性脑梗死的判断标准:首次脑梗死后,原有症状痊愈或有好转后再次出现的中枢神经系统损害的定位体征或原有症状加重,脑CT或M RI检查证实有新的一致性病灶或原有病灶扩大。

初发组和复发组中高血压分别为169例和53例;糖尿病分别为41例和12例;冠心病分别为33例和11例;高脂血症分别为31例和9例;各组之间性别、年龄无统计学差异(P>0.05)。

作者单位:832000新疆石河子人民医院神经内科(陈志琴)脑梗死复发与血清脂联素水平相关性的临床研究陈志琴[摘要]目的观察脑梗死初发、复发患者血清脂联素(adi po nect i n,A PN)水平,探讨脑梗死复发与血清脂联素的关系。

脑梗死治疗临床研究进展摘要:脑梗死是目前临床上较为常见的一种中枢神经系统疾病,主要是因脑部血液发生供应障碍,导致脑缺血及缺氧现象发生,从而造成局限性脑组织缺血性坏死或软化。

该病具有发病率、致残率及病死率高等特征,严重威胁着人类的健康与生存。

所以加强对脑梗死患者的治疗现状及进展分析,可为临床治疗探寻有价值的有效依据。

本文中简单讲解了关于治疗时机以及溶栓药物等多方面的内容,给脑梗死患者治疗提供一些帮助与参考。

关键词:溶栓治疗;脑梗死急性期;临床研究;脑梗死是目前临床上常见的一种急性脑血管疾病,这种疾病发病急促,并且患者的症状表现呈现多样化的特征[1]。

这种疾病在全球范围内具有较高的发病率和死亡率,每年大约会新增1,500万左右的脑梗死患者,其中20%的患者会由于脑梗死死亡,并且其中也有50%的患者会失去生活自理能力。

在我国每年的脑梗死患者,发病率大约在120万至150万,患者5年复发率高达41%。

在欧美国家,脑梗死的发病率和病死率大约可占到所有疾病的第3位,仅次于缺血性心脏病和癌症。

对脑梗死患者进行临床诊断时,对患者的血清标志物进行检查,能够有助于了解患者的病情,并为患者建立合适的治疗方案,使治疗效果得到提升,对于患者后续的病情恢复和治疗工作开展来说有十分积极的促进作用[2]。

脑梗死急性期在目前临床上不仅发病率较高并且致残致死率均较高[3-4]。

而在近年来的临床研究中发现,由于进展性脑梗死死亡的患者,大约占我国所有脑脏病死亡患者的10%~20%左右。

对患者进行治疗在目前临床上依旧建议选择药物方式进行保守治疗,而用药选择成为了医务工作人员高度重视的一个问题。

1.缺血性脑梗死的血清标志物研究脑梗死不仅会对人们的生活质量产生影响,同时也会加剧社会负担和医疗资源的消耗,医学上将脑梗死与冠心病和癌症并称为威胁人类健康的三大疾病,所以及时有效的确诊,对于患者后续治疗工作的开展来说至关重要,在对患者进行病情诊断时,采用适当的方式进行评估,有助于开展后续的治疗工作,而采用单一或多种生物标志物进行检测,能够有助于医生对脑梗死的病情判断和分型,这样能够在最佳的时间内对脑梗死患者进行有效的治疗[6]。

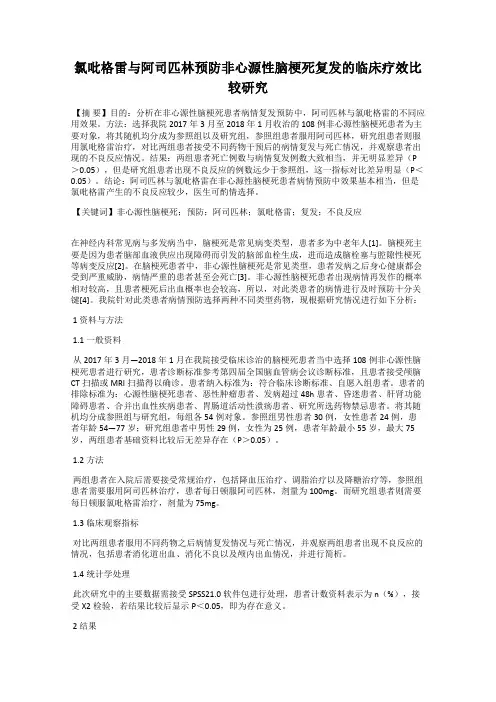

氯吡格雷与阿司匹林预防非心源性脑梗死复发的临床疗效比较研究【摘要】目的:分析在非心源性脑梗死患者病情复发预防中,阿司匹林与氯吡格雷的不同应用效果。

方法:选择我院2017年3月至2018年1月收治的108例非心源性脑梗死患者为主要对象,将其随机均分成为参照组以及研究组,参照组患者服用阿司匹林,研究组患者则服用氯吡格雷治疗,对比两组患者接受不同药物干预后的病情复发与死亡情况,并观察患者出现的不良反应情况。

结果:两组患者死亡例数与病情复发例数大致相当,并无明显差异(P >0.05),但是研究组患者出现不良反应的例数远少于参照组,这一指标对比差异明显(P<0.05)。

结论:阿司匹林与氯吡格雷在非心源性脑梗死患者病情预防中效果基本相当,但是氯吡格雷产生的不良反应较少,医生可酌情选择。

【关键词】非心源性脑梗死;预防;阿司匹林;氯吡格雷;复发;不良反应在神经内科常见病与多发病当中,脑梗死是常见病变类型,患者多为中老年人[1]。

脑梗死主要是因为患者脑部血液供应出现障碍而引发的脑部血栓生成,进而造成脑栓塞与腔隙性梗死等病变反应[2]。

在脑梗死患者中,非心源性脑梗死是常见类型,患者发病之后身心健康都会受到严重威胁,病情严重的患者甚至会死亡[3]。

非心源性脑梗死患者出现病情再发作的概率相对较高,且患者梗死后出血概率也会较高,所以,对此类患者的病情进行及时预防十分关键[4]。

我院针对此类患者病情预防选择两种不同类型药物,现根据研究情况进行如下分析:1 资料与方法1.1一般资料从2017年3月—2018年1月在我院接受临床诊治的脑梗死患者当中选择108例非心源性脑梗死患者进行研究,患者诊断标准参考第四届全国脑血管病会议诊断标准,且患者接受颅脑CT扫描或MRI扫描得以确诊。

患者纳入标准为:符合临床诊断标准、自愿入组患者。

患者的排除标准为:心源性脑梗死患者、恶性肿瘤患者、发病超过48h患者、昏迷患者、肝肾功能障碍患者、合并出血性疾病患者、胃肠道活动性溃疡患者、研究所选药物禁忌患者。

558鉴别诊断:(1)贲门失弛缓症:本病的主要特征是食管缺乏蠕动,使食物不能正常通过贲门。

女性多见,病程较长,临床表现咽下困难,食物反流和下端胸骨后不适或疼痛.无进行性发展。

x线吞钡检查见贲门梗阻呈梭状或鸟嘴状,食管下段明显扩张,吸入亚硝酸异戊酯或12服、舌下含化硝酸异山梨酯5—10m g可使贲门驰缓、钡剂随即通过。

(2)胃食管反流病:是指胃十二指肠内容物反流入食管引起反胃、烧心、吞咽性疼痛及吞咽困难。

内镜检查示充血、糜烂或溃疡。

但无肿瘤证据。

(3)食管良性狭窄:一般困腐蚀性或反流性食管炎所致,x线吞钡可见食管狭窄,黏膜消失,管壁僵便,狭窄与正常过渡,边缘整齐.无钡影残缺症。

内镜检查可确定诊断。

(4)癔球症:患者多为女性,时有咽部球样异物感,进食时消失,常有精神因素诱发,无器质性食管病变。

参考文献[1]苏伟强.食管癌诊断与治疗进展[J].中华现代外科学杂志,2005.2(15):53~55.[2]管福顺.食管多原发癌及食管贲门双原发癌早期诊断与治疗[J].中华胸心外科杂志。

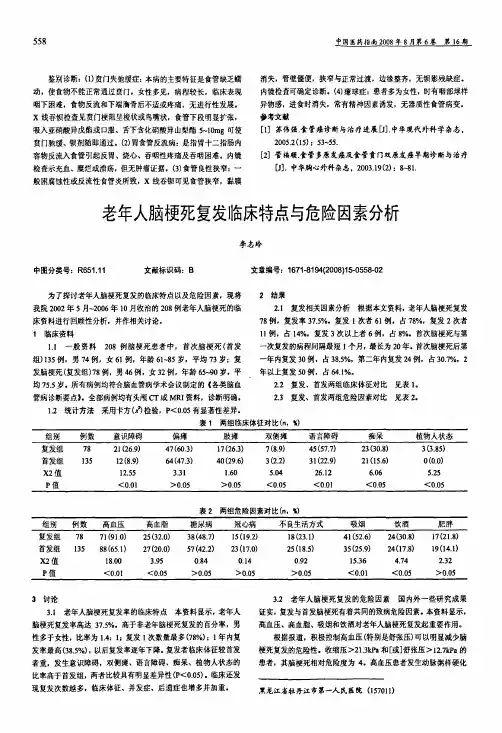

2003.19(2):8~81.老年人脑梗死复发临床特点与危险因素分析李志玲中图分类号:R651.”文献标识码:B文章编号:16718194(2008)150558-02为了探讨老年人脑梗死复发的临床特点以及危险因素,现将我院2002年5J j,--2006年10月收治的208例老年人脑梗死的临床资料进行回顾性分析,并作相关讨论。

1临床资料1.1一般资料208例脑梗死患者中,首次脑梗死(首发组)135例。

男74例,女6l例,年龄61~85岁,平均73岁;复发脑梗死(复发组)78例,男46例,女32例,年龄65--90岁,平均75.5岁.所有病例均符合脑血管病学术会议制定的‘各类脑血管病诊断要点’。

全部病例均有头颅C T或M R I资料,诊断明确。

1.2统计方法采用卡方(妫检验,P<0.05有显著性差异.2结果2.I复发相关因素分析根据本文资料,老年人脑梗死复发78例,复发率37.5%.复发1次者61例,占78%,复发2次者11例,占14%,复发3次以上者6例,占8%。

氯吡格雷预防急性脑梗死复发的临床研究【关键词】氯吡格雷;急性脑梗死复发;预防doi:10.3969/j.issn.1004-7484(x).2012.06.056 文章编号:1004-7484(2012)-06-1257-02心脑血管疾病的发病率高,死亡率高,致残率高,而康复却及其缓慢,随着我国步入老龄化社会,这类疾病的发病人数明显的呈上升趋势,已经引起了人们的高度重视。

心脑血管疾病的基本病理变化是动脉粥样硬化,而动脉粥样硬化是可致残致死的全身性疾病,青少年开始发病,中老年发生致残致死,是人类健康和生命的头号杀手。

心脑血管疾病引发的心脑血管事件主要为缺血性事件,决定心脑血管事件不是动脉粥样硬化所致的血管狭窄程度,而是决定于动脉血栓形成。

缺血性事件是临床上动脉血栓形成性疾病患者的主要死亡原因,缺血性卒中患者年复发率可达14%[1],存活者常常遗留严重的功能缺损,要改善这类患者的预后,减少死亡率,防治血栓形成就显得极为重要。

而血小板活化在血栓形成中有着重要作用,故临床上常用包括抗血小板药在内的综合措施预防缺血性事件的发生。

1 资料与方法1.1 一般资料 2006年1月至2007年2月我院神经内科收治的首发缺血性脑血管病患者60例,年龄45-75岁,其局灶性神经功能缺损是由动脉血栓性原因引起,均符合第四届全国脑血管会议制定的诊断标准[2]。

经头颅ct或mri证实有严重心、肝、肾疾病、近期手术及活动性出血者排除在外。

随机分为氯吡格雷治疗组(氯吡格雷组)与阿司匹林治疗对照组(阿司匹林组)。

氯吡格雷组30例,男17例,女13例;阿司匹林组30例,男16例,女14例。

1.2 治疗方法 60例患者入院后均根据病情给予脑保护剂、改善脑循环等药物治疗及对症处理。

在此基础上氯吡格雷组给予氯吡格雷(泰嘉,深圳信立泰公司)50mg/d口服,每天1次;阿司匹林组给予肠溶阿司匹林75mg/d口服,每天1次;住院治疗2-3周后,门诊随访12个月。

急性脑梗死治疗后再发的回顾性分析目的:回顾性分析首次脑梗死治疗后再发患者的临床表现及预后。

方法:回顾性分析我科自2013年9月至2014年9月期间收治的40例脑梗死患者,将该40例患者的脑梗死首次入院表现和再次发作表现者分为甲组、乙组。

两组均给予相同常规治疗后再根据NIHSSS评分,分析两组病人的临床表现的严重程度和预后评价。

结果:乙组病人的临床表现无论是从症状和体征上的严重程度都明显重于甲组,预后也较甲组差。

两组之间的差别具有显著性意义(P<0.05)。

结论:再发脑梗死患者的临床表现明显重于首次脑梗死,预后也较差。

标签:急性脑梗死;复发性脑梗死脑梗死主要是由于供应脑部血液的动脉出现粥样硬化和血栓形成,使管腔狭窄甚至闭塞,导致局灶性急性脑供血不足而发病;也有因异常物体沿血液循环进入脑动脉或供应脑血液循环的颈部动脉,造成血流阻断或血流量骤减而产生相应支配区域脑组织软化坏死者。

前者称为动脉硬化性血栓形成性脑梗死,占本病的40%~60%,后者称为脑栓塞占本病的15%~20%。

此外,尚有一种腔隙性脑梗死,系高血压小动脉硬化引起的脑部动脉深穿支闭塞形成的微梗死。

脑梗死是脑血管病中最常见者,约占75%,病死率平均10%~15%,致残率极高,且极易复发,经观察复发性中风的死亡率大幅度增加。

为了证实该临床现象,特别是为针对预防脑梗死再发的研究和治疗提供了一个明确的背景资料和方向。

因此,对复发性中风与脑梗死首次发作时的临床表现及预后进行一个统计学上的对比有着十分重要的意义。

本研究通过回顾性分析我科2013年9月至2014年9月期间收治的40例再发性脑梗死患者,研究分析首次和再发的临床表现和预后差异,现报道如下:资料与方法一、一般资料2013年9月至2014年9月我科收治的40例再发性脑梗死患者均为CT平扫确诊,所有患者CT显示梗死灶为低密度,或部分病例可见边界不清的稍低密度灶,而大部分的病例在24小时后显示边界较清的低密度灶,或通过增强扫或MR扫描确诊。

复发性脑梗死的危险因素及病因学分析摘要:目的:通过对复发性脑梗死与初发性脑梗死进行临床对比分析,确定其危险因素,与TOAST分型情况,分析其病变的血管特征,最终确定复发性脑梗死患者的病因特点。

方法:选择我院的复发性脑梗死患者共计100例作为观察组,选择同期的初发性脑梗死患者共计100例作为对照组,记录和对比分析两组患者的一般资料,根据TOAST分型原理进行分类处理,并通过CT血管造影,数字减影血管造影等方式观察两组患者的脑血管状况。

结果:观察组与对照组患者中高血压患者最为常见,其中在复发性脑梗死中的高脂血症,短暂脑缺血发作史发生率显著高于对照组,两组患者的脑血管病变情况差异有显著的统计学意义(p<0.05)。

且进一步进行两两对比分析,观察组患者的无病变比率显著低于对照组,观察组患者的狭窄比例的显著高于对照组。

以上两组数据比较差异有统计学意义(p<0.05)。

结论:复发性脑梗死和初发性脑梗死在疾病分型之间存在一定的差异,血管影响检查复发性脑梗死患者在血管病变率方面更高。

关键词:复发;危险因素;脑血管造影术近年来,脑梗死发病率逐渐上升,已经逐渐成为重要的国内死亡原因,脑梗死的复发率同样较高,另外,复发性脑梗死的病死率显著高于初发性脑梗死的病死率,有关复发性脑梗死的临床危险因素报道较多,但是很少对其病因学进行探索[1],本次研究即对复发性脑梗死患者进行临床危险因素分析,并使用TOAST分型的方式对患者进行脑血管影像学评估,分析初发性脑梗死和复发性脑梗死的病因学差异,现汇报如下:1.资料与方法1.1一般资料选择我院2016年-2018年度复发性脑梗死患者的共计100例,另外选择同期初发性脑梗死患者共计100例,其中,观察组男性共计59例,女性共计41例,其中年龄为34-83岁,平均年龄59.85±5.98岁,另外,选择同期初发性脑梗死患者,其中分为对照组,男性共计58例,女性共计42例,其中年龄为34-83岁,平均年龄61.58±6.32岁。