纪录片真实性评析

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:3

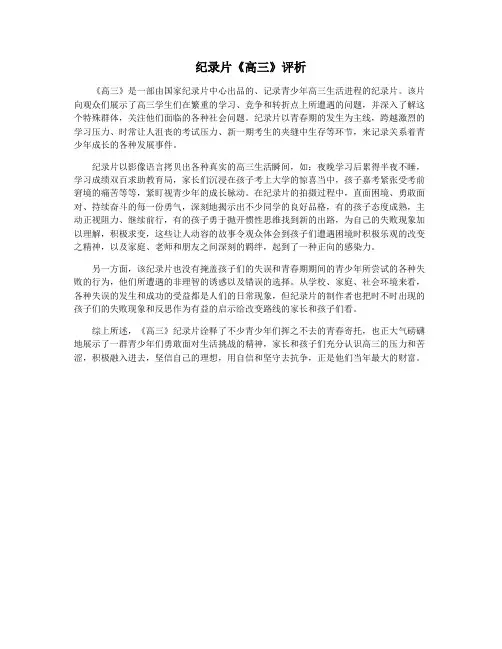

纪录片《高三》评析

《高三》是一部由国家纪录片中心出品的、记录青少年高三生活进程的纪录片。

该片向观众们展示了高三学生们在繁重的学习、竞争和转折点上所遭遇的问题,并深入了解这个特殊群体,关注他们面临的各种社会问题。

纪录片以青春期的发生为主线,跨越激烈的学习压力、时常让人沮丧的考试压力、新一期考生的夹缝中生存等环节,来记录关系着青少年成长的各种发展事件。

纪录片以影像语言拷贝出各种真实的高三生活瞬间,如:夜晚学习后累得半夜不睡,学习成绩双百求助教育局,家长们沉浸在孩子考上大学的惊喜当中,孩子嘉考紧张受考前窘境的痛苦等等,紧盯视青少年的成长脉动。

在纪录片的拍摄过程中,直面困境、勇敢面对、持续奋斗的每一份勇气,深刻地揭示出不少同学的良好品格,有的孩子态度成熟,主动正视阻力、继续前行,有的孩子勇于抛开惯性思维找到新的出路,为自己的失败现象加以理解,积极求变,这些让人动容的故事令观众体会到孩子们遭遇困境时积极乐观的改变之精神,以及家庭、老师和朋友之间深刻的羁绊,起到了一种正向的感染力。

另一方面,该纪录片也没有掩盖孩子们的失误和青春期期间的青少年所尝试的各种失败的行为,他们所遭遇的非理智的诱惑以及错误的选择。

从学校、家庭、社会环境来看,各种失误的发生和成功的受益都是人们的日常现象,但纪录片的制作者也把时不时出现的孩子们的失败现象和反思作为有益的启示给改变路线的家长和孩子们看。

综上所述,《高三》纪录片诠释了不少青少年们挥之不去的青春寄托,也正大气磅礴地展示了一群青少年们勇敢面对生活挑战的精神,家长和孩子们充分认识高三的压力和苦涩,积极融入进去,坚信自己的理想,用自信和坚守去抗争,正是他们当年最大的财富。

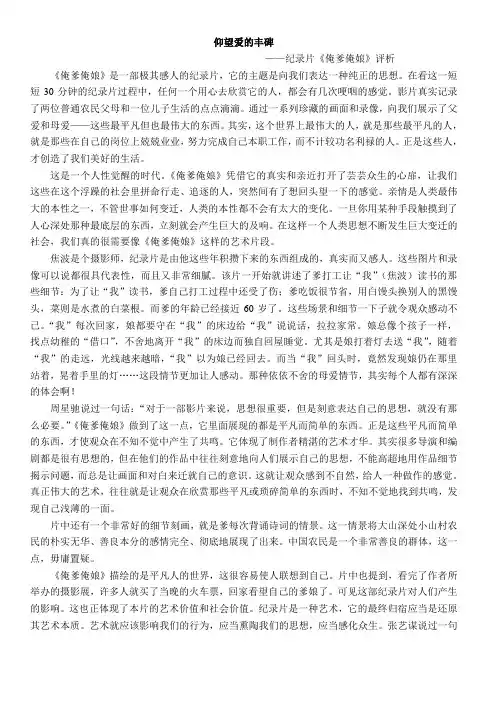

仰望爱的丰碑——纪录片《俺爹俺娘》评析《俺爹俺娘》是一部极其感人的纪录片,它的主题是向我们表达一种纯正的思想。

在看这一短短30分钟的纪录片过程中,任何一个用心去欣赏它的人,都会有几次哽咽的感觉。

影片真实记录了两位普通农民父母和一位儿子生活的点点滴滴。

通过一系列珍藏的画面和录像,向我们展示了父爱和母爱——这些最平凡但也最伟大的东西。

其实,这个世界上最伟大的人,就是那些最平凡的人,就是那些在自己的岗位上兢兢业业,努力完成自己本职工作,而不计较功名利禄的人。

正是这些人,才创造了我们美好的生活。

这是一个人性觉醒的时代。

《俺爹俺娘》凭借它的真实和亲近打开了芸芸众生的心扉,让我们这些在这个浮躁的社会里拼命行走、追逐的人,突然间有了想回头望一下的感觉。

亲情是人类最伟大的本性之一,不管世事如何变迁,人类的本性都不会有太大的变化。

一旦你用某种手段触摸到了人心深处那种最底层的东西,立刻就会产生巨大的及响。

在这样一个人类思想不断发生巨大变迁的社会,我们真的很需要像《俺爹俺娘》这样的艺术片段。

焦波是个摄影师,纪录片是由他这些年积攒下来的东西组成的,真实而又感人。

这些图片和录像可以说都很具代表性,而且又非常细腻。

该片一开始就讲述了爹打工让“我”(焦波)读书的那些细节:为了让“我”读书,爹自己打工过程中还受了伤;爹吃饭很节省,用白馒头换别人的黑馒头,菜则是水煮的白菜根。

而爹的年龄已经接近60岁了。

这些场景和细节一下子就令观众感动不已。

“我”每次回家,娘都要守在“我”的床边给“我”说说话,拉拉家常。

娘总像个孩子一样,找点幼稚的“借口”,不舍地离开“我”的床边而独自回屋睡觉。

尤其是娘打着灯去送“我”,随着“我”的走远,光线越来越暗,“我”以为娘已经回去。

而当“我”回头时,竟然发现娘仍在那里站着,晃着手里的灯……这段情节更加让人感动。

那种依依不舍的母爱情节,其实每个人都有深深的体会啊!周星驰说过一句话:“对于一部影片来说,思想很重要,但是刻意表达自己的思想,就没有那么必要。

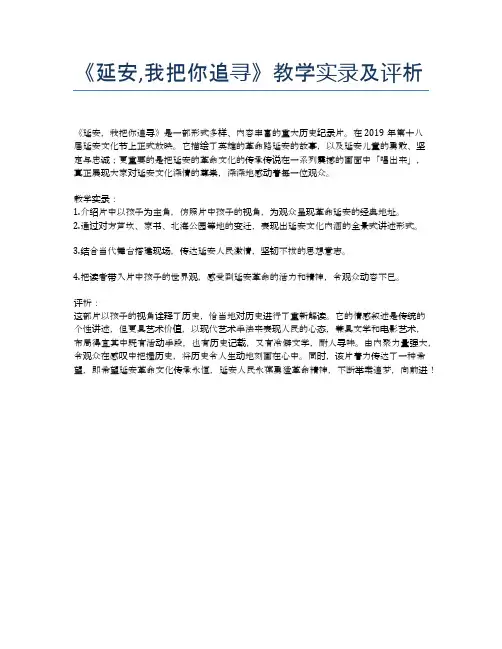

《延安,我把你追寻》教学实录及评析

《延安,我把你追寻》是一部形式多样、内容丰富的重大历史纪录片。

在2019年第十八

届延安文化节上正式放映。

它描绘了英雄的革命路延安的故事,以及延安儿童的勇敢、坚

定与忠诚;更重要的是把延安的革命文化的传承传说在一系列震撼的画面中「唱出来」,

真正展现大家对延安文化深情的尊崇,深深地感动着每一位观众。

教学实录:

1.介绍片中以孩子为主角,仿照片中孩子的视角,为观众呈现革命延安的经典地址。

2.通过对方芦坎、家书、北海公园等地的变迁,表现出延安文化内涵的全景式讲述形式。

3.结合当代舞台搭建现场,传达延安人民激情,坚韧不拔的思想意志。

4.把读者带入片中孩子的世界观,感受到延安革命的活力和精神,令观众动容不已。

评析:

这部片以孩子的视角诠释了历史,恰当地对历史进行了重新解读。

它的情感叙述是传统的个性讲述,但更具艺术价值,以现代艺术手法来表现人民的心态,兼具文学和电影艺术,

布局得宜其中既有活动手段,也有历史记载,又有冷僻文学,耐人寻味。

由内聚力量强大,令观众在感叹中把握历史,将历史令人生动地刻画在心中。

同时,该片着力传达了一种希望,即希望延安革命文化传承永恒,延安人民永葆勇猛革命精神,不断举案追梦,向前进!。

传媒论道纪录片叙事性与真实性的平衡——以纪录片《生门》为例■ 马秋齐 江苏师范大学传媒与影视学院〔摘 要〕在纪录片的发展过程中,真实性与客观性一直是人们对于纪录片研究的核心问题,时至今日,受众的审美观念、社会的开放程度等诸多因素都影响着创作者对于纪录片的创作,故事化的叙事和表达手法成为当下众多纪录片的发展趋势。

本文梳理了纪录片的发展史,并结合纪录片《生门》的题材选取、主题设定和叙事结构等方面分析,找到其成功之处,探索创作者在进行纪录片故事化创作时,如何平衡与把握影片的真实性与叙事性。

〔关键词〕真实性;故事化;叙事手段纪录片是影视艺术中最古老的艺术形式,它以展现真实为本质,将真实生活作为创作素材,其对象为真人真事。

在进行纪录片创作时,进行艺术化的加工和处理,在保留原有事实基础上,引发人们的思考。

而现在,电影产业的不断发展,多样化的影片不断出现在大众视野中,致使平铺直叙的纪录片失去优越性,纪录片故事化的表达方式成为主流。

纪录片故事性与其独有的客观性与真实性之间的界限则是我们最应该把握的。

2016年,医疗类纪录片《人间世》的播出,引起社会的广泛关注,医生的敬业和付出打破了之前的谣言和诋毁,受到大家的一致好评和赞誉。

随后,一些系列的医疗纪录片接连上映,其中《生门》将视角聚焦于武汉大学中南医院妇产科,通过6年对四十多个家庭进行记录,用生猛的镜头语言,记录产妇从待产到生育遇到的一系列的困难以及家庭所要面对不同问题,直面生命诞生的现场,展现生死交替的震撼和迎接生命降临的喜悦。

从而透过产妇对当代家庭、医疗、伦理和医患等问题进行深层探讨,以此赞扬母爱的伟大,引发观众对于人性和当下社会问题的反思。

一、故事化叙事的发展在世界纪录片的发展史中,随着时代的不断演变,人们对于纪录片的要求也是有所区别的。

卢米埃尔兄弟打开了大众对于影像认知的新大门,也可以说是历史上最原始的记录者。

他们将日常单幅照片变为活动的图像,用最单纯质朴的固定视角的拍摄方式,真实再现家庭日常生活景象,把生活中某一连续的动作或者事件完整复制下来,但这样的创作并不能体现出创作者的思想。

评析纪录片《幼儿园》摘要:纪录片《幼儿园》是张以庆先生花了三、四个月时间进行观察之后用了14个月拍摄了5000分钟的素材。

经剪辑后的近70分钟的正片较完整地展现陈志鹏、马玉兰、高秀哲、陈永正这一代儿童的生活与思想状况。

本文通过对纪录片《幼儿园》的表现技巧的层层深入分析和探析作者表达的思想来剖开《幼儿园》的内在。

在这部片子里,孩子不再是美好的、单纯的,甚至称不上可爱。

但这个幼儿园绝不特殊,它是最普通的一个,它里面的孩子,也都是最最普通的。

关键词:《幼儿园》第一次孩子在黑色的背景下,“或许是我们的孩子,或许就是我们自己。

”导出纪录片《幼儿园》开幕的第一句,也导出观众心中的疑惑,《幼儿园》到底是想表达什么,是回溯童年的自己,给大人们回味小时候愉快的光阴,还是让我们深思中国的教育制度的一成不变,还是……“《幼儿园》以一种纪实的形式,表达了孩子与成年人之间的关系与影响,既充满童趣又具有社会内涵,是一部寓意式的纪录片○1。

”导演将情节以春夏秋冬的时间顺序展现在我们眼前,因为拍摄对象是孩子,他又极力将孩子们在幼儿园中的“第一次”用镜头细腻地表现出来。

第一天入园,牢牢拽紧妈妈的衣襟,满脸的泪花让人心疼与不舍,恐惧与不安是他们迈入社会最稚嫩的表现;第一次离开父母,离开温暖家中父母的宠爱,独自面对陌生的集体生活;第一次全力抗拒新生活,声嘶力竭地哭喊使小小的身躯剧烈颤抖;第一次午饭,孩子们吃得狼狈不堪,饭菜四溅,满嘴的汤汁混合着鼻涕一齐流淌下来;第一个集体午觉,想起爸爸妈妈,忍不住号啕,哭累了就休息一下,梦里再重温甜甜的微笑;第一堂课孩子们排排坐,学着老师摇着小手唱儿歌:“请你们像我这样做,——我就像你这样做!”孩子们扬起一张张天真的小脸,享受着与小伙伴在一起的快乐;第一晚在幼儿园寄宿,孩子们兴奋得难以入睡,拉着小手说着小话,结识着一个个新朋友;第一个周末终于盼来,看着小伙伴们一个个投入到爸爸妈妈的怀抱,那个虎头虎脑的小男孩只能将焦急与委屈埋进心底,他忙碌地看看前门又瞅瞅后门,眼里满是伤心与抱怨。

中国传媒大学2011-2012 学年第二学期

西方纪录片美学课程

题目

学生姓名

学号

班级

学生所属学院

任课教师

教师所属学院

成绩

纪录片影象背后美的真实

电影术语词典中说:“记录片,一种排除虚构的影片,它具有一种吸引人的,有说服力的主题或观点,但它是从现实中汲取素材,并用剪辑和音响来增进作品的感染力。

“纪录片的真实在于纪录片的素材来自现实生活,没有经过导演安排和虚构。

对于观众来说,纪录片最大的吸引力就在于真实,这种真实不仅包括人物、事件的真实,也包括时间、空间和细节方面的真实。

纪录片的这种真实特性展现了一种独特的美。

从一方面讲,纪录片要求“无假定意义的真实”,不允许虚构,不允许造假,不允许导演摆布。

纪录片的素材是真实的,其中的事件、人物以及其中的感情都是真实的。

而另一方面,从创作层面上讲,纪录片的真实还是一种主观化的真实,经过制作人员的创意、剪辑、提炼、组接,纪录片作品难免带上创作人员的意愿、选择和感情。

这种真实不是绝对的真实,而是一种相对的真实,这种真实不是现实本身,这种真实是美的真实,是审美的真实。

电影大师梅索斯兄弟,他们是“直接电影学派“的代表,他们利用轻便摄影机和同期录音设备的优势,在不干涉状态下,现场抓去不可控制的事件,客观记录,无旁白解说,尊重客观,强调要像墙壁上的苍蝇一样既清楚及时地看到眼前所发生的一切,又不会影响到眼前所出现和发展着的一切。

但实际上纪录片的拍摄并不可能完全这样来进行,即使是墙壁上的苍蝇,它的存在也可能一起在场人员分散注意力或者出现其他情况。

从他们拍摄于1975年的纪录片作品《灰色花园》就可以很好的看到这一点,梅索斯兄弟的拍摄显然给常年隐居在灰色花园的这对母女的生活产生了影响,这在电影中也得到了很好的记录。

然而《灰色花园》这部纪录片的伟大也就在于它那种一丝不苟的真实。

梅索斯兄弟在这部电影中很好的展现了他们对于生活的观察和对于细节的捕捉能力。

在短短的100分钟的纪录片中,影片意味深长的真实展现了大小伊迪母女一年的生活,浓缩了她们一生的梦想、时光走过留下的痕迹、她们对过去美好时光的无限回忆以及隐居生活中她们起伏的感情……表现日常生活美的同

时也给人们带来内心的震撼,回味悠长。

阿尔伯特∙梅索斯曾在一次采访中,关于为什么放弃自己以前的职业改拍纪录片这样回答记者的问题”我十岁时,经常在图书馆做作业,无聊的时候就翻阅书架上的图书,因此可以经常看书。

一次我看到书架上有一本非常有意思的书,名字叫做《伟大的人类系列丛书∙思想的建筑师》,于是我读了关于哥白尼,卡尔∙马克思的故事,后来我对了关于弗洛伊德的书。

我想,哦,上帝,我们还可以研究人类的大脑和心灵,从那时起我便对心理学感兴趣,后来心理学便成为我的兴趣,并促使我沿着这条道路发展。

但是,28岁那年,当我拿起摄像机,我发现用摄相机拍摄所完成的事情可以超越我的心理学分析。

我不是一个擅长写作的人,遣词造句对我来说不太容易,但是,我是一个好的观察者,因此,只要我让摄像机自由地拍摄外部世界的原貌,那么相对于心理学家和人类学家,与他们对客观事物的抽象理论和带有文化偏见的意见相比,摄像机更加的客观真实。

我认为从事心理学研究最重要的意义在于找到人类基本的共同点。

比如,当你在电影中目睹一些穷困人们的真实生活,那么,无论你是苏联人、中国人,还是非洲人,你都会真正了解我拍摄的那些人,这就是我为什么从心理学研究转变成电影制作人的原因,我力图用电影找到人类共同的东西。

“影像有着文字所不能表达的真实的美和震撼力,也许正是这种真实吸引着我们,启发着我们,让我们思考。

纪录片大师们独特的视角向我们展现着真实的美和震撼力,奥逊∙威尔斯(Orson Welles)说“摄影师的摄影机应该具有一双藏在镜头后的诗人的眼睛“。

我认为,纪录片是一种浓缩的真实,一种美的真实。

生活真实、选择性真实、本质真实,从真实出发,最终又回到真实,是一种呈螺旋上升式的回归,而这种回归中一定包含着生命本质永恒的美与思索。