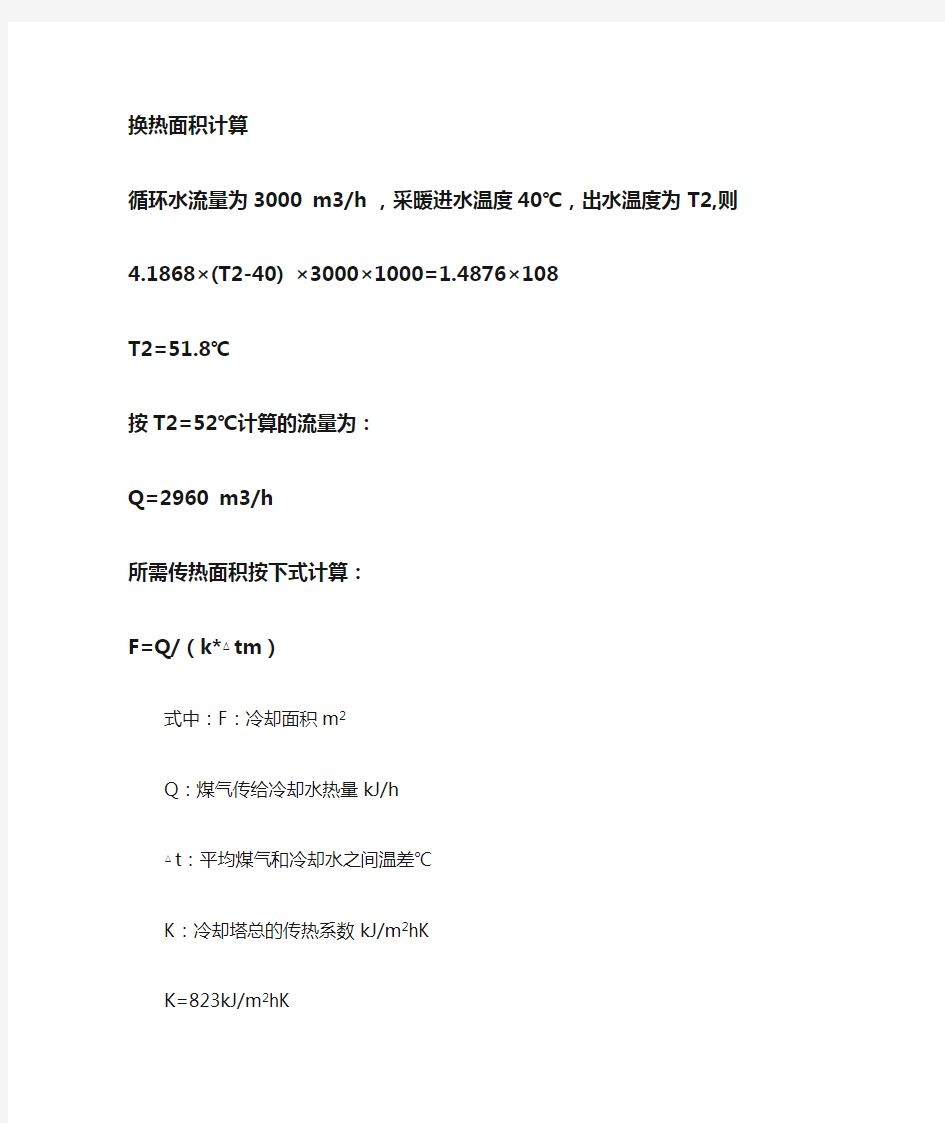

换热面积计算

循环水流量为3000 m3/h ,采暖进水温度40℃,出水温度为T2,则

4.1868×(T2-40) ×3000×1000=1.4876×108

T2=51.8℃

按T2=52℃计算的流量为:

Q=2960 m3/h

所需传热面积按下式计算:

F=Q/(k*△t m)

式中:F:冷却面积m2

Q:煤气传给冷却水热量kJ/h

△t:平均煤气和冷却水之间温差℃

K:冷却塔总的传热系数kJ/m2hK

K=823kJ/m2hK

△t m=[ (85-52)-(55-40)]/ln[(85-52)/(55-40)]=22.83℃

F=1.4876×108/(823×22.83)=7917m2

将采暖段与循环段面积无法满足换热需求。

若取循环水量4000 m3/h,计算同上

T2=48.9℃

K=823 kJ/m2hK

△t m=[(85-49)-(55-40)]/ln[(85-49)/(55-40)]=23.99℃

F=1.4876×108/(823×3.99)=7535m2

换热器计算公式与比热容 5 术语和定义 5.1 热侧 废气通道,又称气侧。 5.2 冷侧 冷却液通道,又称水侧。 5.3 气阻 气侧压力降,又称气侧压差。 5.4 水阻 水侧压力降,又称水侧压差。 5.5 换热面积A h 热侧总表面积,单位m2。 5.6 热侧通道面积S h 热侧总横截面积,单位m2。 5.7 放热量Q h 热侧空气放热量,指EGR冷却器稳定工作状态下,热侧空气所放出的热量,单位为kW。其计算公式如下: Q h=G h×Cp h(t hi-t ho)/1000………………………………………………(5-1)式中: G h——空气质量流量,kg/s; Cp h——增压空气比热,kJ/kg℃; t hi——热侧空气进口温度,℃;

t ho——热侧空气出口温度,℃。 5.8 吸热量Q w 冷侧冷却液吸热量,单位kW。其计算公式如下: Q w=G w×Cp w×(t wo-t wi)/1000 ………………………………………(5-2) 式中: G w——水质量流量,kg/s; Cp w——水比热,kJ/kg℃; t wi——冷却水进口温度,℃; t wo——冷却水出口温度,℃。 5.9 热平衡误差δ 计算公式: δ=[( Q h - Q w)÷Q h]×100 % …………………………………………(5-3a) 或 δ=[( Q w - Q h)÷Q w]×100% ………………………………………(5-3b) 式中: δ——热平衡误差,%; 当热平衡误差δ大于±5%,试验参数应重新测量,直到δ不大于±5%。 5.10 散热能力Q 指在规定的工作条件下,空气通过EGR冷却器散发掉的理论散热量,单位为Kw(或W),其计算公式如下: Q=K×A h×△t m ………………………………………………………(5-4) 式中:

换热器计算的设计型和操作型问题--传热过程计算 与换热器 日期:2005-12-28 18:04:55 来源:来自网络查看:[大中小] 作者:椴木杉热度: 944 在工程应用上,对换热器的计算可分为两种类型:一类是设计型计算(或称为设计计算),即根据生产要求的传热速率和工艺条件,确定其所需换热器的传热面积及其他有关尺寸,进而设计或选用换热器;另一类是操作型计算(或称为校核计算),即根据给定换热器的结构参数及冷、热流体进入换热器的初始条件,通过计算判断一个换热器是否能满足生产要求或预测生产过程中某些参数(如流体的流量、初温等)的变化对换热器传热能力的影响。两类计算所依据的基本方程都是热量衡算方程和传热速率方程,计算方法有对数平均温差(LMTD)法和传热效率-传热单元数(e-NTU)法两种。 一、设计型计算 设计型计算一般是指根据给定的换热任务,通常已知冷、热流体的流量以及冷、热流体进出口端四个温度中的任意三个。当选定换热表面几何情况及流体的流动排布型式后计算传热面积,并进一步作结构设计,或者合理地选择换热器的型号。 对于设计型计算,既可以采用对数平均温差法,也可以采用传热效率-传热单元数法,其计算一般步骤如表5-2所示。 表5-2 设计型计算的计算步骤

体进出口温度计算参数P 、R ; 4. 由计算的P 、R 值以及流动排布型式,由j-P 、R 曲线确定温度修正系数j ;5.由热量衡算方程计算传热速率Q ,由端部温度计算逆流时的对数平均温差Δtm ; 6.由传热速率方程计算传热面积 。 体进出口温度计算参数e 、CR ; 4.由计算的e 、 CR 值确定NTU 。由选定的流动排布型式查取 e-NTU 算图。可能需由e-NTU 关系反复计算 NTU ;5.计算所需的传热面积 。 例5-4 一列管式换热器中,苯在换热器的管内流动,流量为 kg/s ,由80℃冷却至30℃;冷却水在管间与苯呈逆流流动,冷却水进口温度为20℃,出口温度不超过50℃。若已知换热器的传热系数为470 W/(m2·℃),苯的平均比热为1900 J/(kg·℃)。若忽略换热器的散热损失,试分别采用对数平均温差法和传热效率-传热单元数法计算所需要的传热面积。 解 (1)对数平均温差法 由热量衡算方程,换热器的传热速率为 苯与冷却水之间的平均传热温差为 由传热速率方程,换热器的传热面积为 A = Q/KΔt m = = m 3 (2)传热效率-传热单元数法 苯侧 (m C ph ) = *1900 = 2375 W/℃ 冷却水侧 (m c C pc ) =(m h C ph )(t h1-t h2)/(t c1-t c2) =2375*(80-30)/(50-20)= W/℃ 因此, (m C p )min=(m h C ph )=2375 W/℃ 由式(5-29),可得

一、冷凝器热力、结构计算 1.1冷凝器的传热循环的确定 根据冷库的实际工作工况:取蒸发温度015t C =-?,过热度5r t C ?=?,即吸入温度110t C =-?;过冷度 5K t C ?=? ,冷凝器出口温度535k k t t t C =-?=?,则C t k 40=. 查《 冷库制冷设计手册》第441页图6-7, R22在压缩过程指示功率82.0=i η kg kJ h /4051= kg kJ h /4452= ()K kg kJ s s ?==/7672.121 kg m v /06535.031= kg kJ h /4183= kg kJ h /2504= kg kJ h /2435= kg m v /108673.0335-?= kg kJ h h w t /4040544512=-=-= (3.1) kg kJ w w i t i /8.4882.040===η 图1-1系统循环p-h 图 lgp /MPa

kg kJ w h h i s /8.4538.4840512=+=+= 再查R22的圧焓图得C t s 802= kg m v s /02.032= 所需制冷剂流量为s kg h h Q q s k mo /3834.0243 8.4538152=-=-= 1.2冷却水流量vs q 和平均传热温差m T ?的确定 1.2.1冷却水流量vs q 确定 冷却水进、出口温度 C t ?='322,236t C ''=? ,平均温度C t m ?=34,由《传热学》563页的水的物性表可得: 3994.3/kg m ρ=4174/()p c J kg K =?620.746610/m s ν-=? 262.4810/()W m K λ-=?? 则所需水量: ()()s m t t c Q q p k vs /10879.4323641743.9941081333 '2''2-?=-???=-=ρ 1.2.2平均传热温差m T ?的确定 由热平衡 :2323()()mo s p vs q h h c q t t ρ''-=?- ,有 2332()mo s p vs q h h t t c q ρ-''=-=()C 3.3510 879.4174.43.9944188.4533834.0363=???-?-- ()()C q c h h q t vs p mo 13.3210 879.4174.43.9942432503834.032t 354' 24=???-?+=-+=-ρ

上海化工机械二厂 板式换热器计算程序V6.0使用说明 一、概述 1、板式换热器是一种高效紧凑型热交换设备。它具有传热效率高,阻力损失小,结构紧凑,拆装方便,操作灵活等优点。目前广泛应用于冶金、机械、电力、石油、化工、制药、纺织、造纸、食品、城镇小区集中供热等各个行业和领域。 2、在以往工程设计中,板式换热器设计计算均采用手算,方法有以下两种: ⑴简易算法:假定理论传热系数,求出换热面积,选定厂家及换热器型号,计算板间流速,通过厂家样本提供的传热特性曲线及流阻特性曲线,查出实际传热系数及流阻,经过反复校核得出满足工艺条件的结果,最终确定换热器型号及换热面积大小。这种算法的优点是计算简单,步骤少,时间短;缺点是结果不准确。造成结果不准确的原因主要是样本所提供的传热特性曲线及流阻特性曲线是一定工况条件下的曲线,而设计工况可能与之不符。 ⑵标准算法:选定厂家,根据角孔流速确定换热器型号,从手册查出在设计工况下冷、热介质的各种物理参数,根据厂家样本提供的传热经验公式及流阻经验公式进行热工计算,求出传热系数及流阻,经过反复校核得出满足工艺条件的结果,最终确定换热器型号及换热面积大小。这种算法的优点是计算结果准确;缺点是计算复杂,步骤多,时间长。 3、利用计算机进行板式换热器设计计算,充分发挥了计算机运算速度快的特长,一个计算在微机上几秒钟内就能完成,且结果的准确性是手算难以达到的。另一个主要特点是程序中存贮了计算所需的不同水温时水的各种物理参数及板式换热器定型设备的所有参数,设计人员在计算机上进行计算时只需输入工艺条件(如水量、水温、流阻等)就能马上得出计算结果,这为设计人员提供了极大的方便。计算人员还可以输入不同的工艺条件(如水量、水温相同,流阻不同等)得出不同的计算结果,或更换换热器型号以得出不同的计算结果,通过对结果的比较、优化,最终选定既经济合理又性能可靠的板式换热器。 二、编制依据 《板式换热器的设计计算》张治川著; 《热交换器设计手册》〔日〕尾花英朗著; 《换热器》邱树林、钱滨江著; 《换热设备的污垢与对策》杨善让、徐志明著; 《换热器设计手册》钱颂文主编; 三、应用范围 程序仅用于计算上海化工机械二厂生产的板式换热器。 四、使用方法 1、打开显示器、打印机、计算机主机电源开关,操作系统应为WIN98或更高版本,文字处理采用OFFICE97或更高版本,打印纸选择A4 2、将带有板式换热器计算程序的安装盘插入光盘驱动器,执行安装命令SETUP.EXE,按屏幕提示进行。若复制文件发生访问冲突时,选择“忽略”,直至安装完毕。 3、单击“开始”按钮,执行“程序”菜单中的“板式换热器计算程序”,开始运算。整个运算过程全部采用人机对话,操作者只需按照屏幕的提示进行操作即可得到满意的计算结果。

姓名:杜鑫鑫学号:0903032038 合肥学院 材 料 工 程 基 础 姓名: 班级:09无机非二班 学号:\ 课题名称:换热器及其基本计算 指导教师:胡坤宏

换热器及其基本计算 一、换热器基础知识 (1)换热器的定义: 换热器是指在两种温度不同的流体中进行换热的设备。 (2)换热器的分类: 由于应用场合不同,工程上应用的换热器种类很多,这些换热器照工作原理、结构和流体流程分类。 二、几个不同的换热器 (1)管壳式换热器 管壳式换热器又称列管式换热器,是一种通用的标准换热设备。它具有结构简单、坚固耐用、造价低廉、用材广泛、清洗方便、适应性强等优点,应用最为广泛,在换热设备中占据主导地位。 管壳式换热器是把换热管束与管板连接后,再用筒体与管箱包起来,形成两个独立的空间。管内的通道及与其相贯通的管箱称为管程;管外的通道及与其相贯通的部分称为壳程。一种流体在管内流动,而另一种流体在壳与管束之间从管外表面流过,为了保证壳程流体能够横向流过管束,以形成较高的传热速率,在外壳上装有许多挡板。 而壳管式换热器又可根据不同分为U形管式换热器、固定管板换热器、浮头式换热器、填料函式换热器几类。 (2) 套管式换热器 套管式换热器是用两种尺寸不同的标准管连接而成同心圆套管,外面的叫壳程,内部的叫管程。两种不同介质可在壳程和管程内逆向流动(或同向)以达到换热的效果。 套管式换热器以同心套管中的内管作为传热元件的换热器。两种不同直径的管子套在一起组成同心套管,每一段套管称为“一程”,程的内管(传热管)借U形肘管,而外管用短管依次连接成排,固定于支架上。热量通过内管管壁由一种流体传递给另一种流体。通常,热流体由上部引入,而冷流体则由下部引入。套管中外管的两端与内管用焊接或法兰连接。内管与U形肘管多用法兰连接,便于传热管的清洗和增减。每程传热管的有效长度取4~7米。这种换热器传热面积最高达18平方米,故适用于小容量换热。当内外管壁温差较大时,可在外管设置U形膨胀节或内外管间采用填料函滑动密封,以减小温差应力。管子可用钢、铸铁、陶瓷和玻璃等制成,若选材得当,它可用于腐蚀性介质的换热。这种换热器具有若干突出的优点,所以至今仍被广泛用于石油化工等工业部门。

板式换热器的计算方法 板式换热器的计算是一个比较复杂的过程,目前比较流行的方法是对数平均温差法和NTU 法。在计算机没有普及的时候,各个厂家大多采用计算参数近似估算和流速-总传热系数曲线 估算方法。目前,越来越多的厂家采用计算机计算,这样,板式换热器的工艺计算变得快捷、 方便、准确。以下简要说明无相变时板式换热器的一般计算方法,该方法是以传热和压降准 则关联式为基础的设计计算方法。 以下五个参数在板式换热器的选型计算中是必须的: 总传热量(单位:kW). 一次侧、二次侧的进出口温度 一次侧、二次侧的允许压力降 最高工作温度 最大工作压力 如果已知传热介质的流量,比热容以及进出口的温度差,总传热量即可计算得出。 温度 T1 = 热侧进口温度 * A3 F7 y& G7 S+ Q T2 = 热侧出口温度 3 s' _% s5 s. T" D0 q4 b t1 = 冷侧进口温度 & L8 ~: |; B: t2 M2 w$ z t2= 冷侧出口温度 热负荷 热流量衡算式反映两流体在换热过程中温度变化的相互关系,在换热器保温良好,无热损失的情况下,对于稳态传热过程,其热流量衡算关系为:0 B N/ I" A+ m0 z' H9 ~ (热流体放出的热流量)=(冷流体吸收的热流量) 在进行热衡算时,对有、无相变化的传热过程其表达式又有所区别。 (1)无相变化传热过程 式中 Q----冷流体吸收或热流体放出的热流量,W;# Q/ p3 p: I4 ~0 N' I) W mh,mc-----热、冷流体的质量流量,kg/s;+ Z: I9 b- h9 h" r3 P) {/ ^ Cph,Cpc------热、冷流体的比定压热容,kJ/(kg·K);6 L8 t6 b3 o& m/ n T1,t1 ------热、冷流体的进口温度,K; T2,t2------热、冷流体的出口温度,K。 (2)有相变化传热过程 两物流在换热过程中,其中一侧物流发生相变化,如蒸汽冷凝或液体沸腾,其热流量衡 算式为:& w3 v) j4 I4 R 一侧有相变化1 Y# e$ B6 c& z% C3 W- W* J 两侧物流均发生相变化,如一侧冷凝另一侧沸腾的传热过程 式中

板式换热器计算公式 板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新式高效换热器。对于各个厂家和运用商来说,板式换热器选型计算方法及公式都是比照首要的,由于选好换热器对于出产和车间的作业是很关键的。 板片型式或波纹式应根据换热场合的实际需要而定。对流量大答应压降小的情况,应选用阻力小的板型,反之选用阻力大的板型。根据流体压力和温度的情况,判定选择可拆卸式,仍是钎焊式。判定板型时不宜选择单板面积太小的板片,避免板片数量过多,板间流速偏小,传热系数过低,对较大的换热器更应留心这个疑问。 流程和流道的选择 流程指板式换热器内一种介质同一活动方向的一组并联流道,而流道指板式换热器内,相邻两板片构成的介质活动通道。一般情况下,将若干个流道按并联或串联的方法连接起来,以构成冷、热介质通道的不一样组合。 流程组合方式应根据换热和流体阻力计算,在满足技能条件恳求下判定。尽量使冷、热水流道内的对流换热系数相等或靠近,然后得到最佳的传热作用。由于在传热表面两边对流换热系数相等或靠近时传热系数获得较大值。虽然板式换热器各板间流速不等,但在换热和流体

阻力计算时,仍以均匀流速进行计算。由于“U”形单流程的接纳都固定在压紧板上,拆装便当。 计算方法及公式 (1) 求热负荷QQ=G.ρ.CP.Δt (2) 求冷热流体进出口温度t2=t1+ Q /G .ρ .CP (3) 冷热流体流量G= Q / ρ .CP .(t2-t1 (4) 求均匀温度差ΔtmΔtm=(T1-t2)-(T2-t1)/In(T1-t2)/(T2-t1)或 Δtm=(T1-t2)+(T2-t1)/2 (5) 选择板型若一切的板型选择完,则进行效果剖析。 (6) 由K值规划,计算板片数规划Nmin,NmaxNmin = Q / Kmax .Δtm .F P .βNmax = Q / Kmin .Δtm .F P .β

冷凝器换热面积计算方法 (制冷量+压缩机功率)/200~250=冷凝器换热面 例如:(3SS1-1500压缩机)CT=40℃:CE=-25℃ 制冷量12527W+压缩机功率11250W 23777/230=气冷凝器换热面积103m2 水冷凝器换热面积与气冷凝器比例=概算1比18;(103/18)= 6m2 蒸发器的面积根据制冷量(蒸发温度℃×Δt进气温度) 制冷量=温差×重量/时间×比热×安全系数 例如:有一个速冻库1库温-35℃,2冷冻量1ton/H、3时间2/H内,4冷冻物品(鲜鱼);5环境温度27℃; 6安全系数1.23 计算:62℃×1000/2/H×0.82×1.23=31266kcal/n 可以查压缩机蒸发温度CT=40;CE-40℃;制冷量=31266kcal/h NFB与MC选用 无熔丝开关之选用 考虑:框架容量AF(A)、额定跳脱电流AT(A)、额定电压(V), 低电压配线建议选用标准 (单一压缩机) AF 取大于AT 一等级之值.(为接点耐电流的程度若开关会热表示AF选太小了) AT(A ) = 电动机额定电流×1 .5 ~2 .5(如保险丝的IC值) (多台压缩机) AT(A )=(最大电动机额定电流×1 .5 ~2 .5)+ 其余电动机额定电流总和 IC启断容量,能容许故障时的最大短路电流,如果使用IC:5kA的断路器,而遇到10kA的短路电流,就无法承受,IC值愈大则断路器内部的消弧室愈大、体积愈大,愈能承受大一点的故障电流,担保用电安全。要搭配电压来表示220V 5KA 电压380V时IC值是2.5KA。

电磁接触器之选用 考虑使用电压、控制电压,連续电流I t h 之大小(亦即接点承受之电流大小),連续电流I th 的估算方式建议为I t h=马达额定电流×1.25/√ 3。 直接启动时,电磁接触器之主接点应选用能启闭其额定电流之10倍。 额定值通常以电流A、马力HP或千瓦KW标示,一般皆以三相220V电压之额定值为准。 电磁接触器依启闭电流为额定电流倍数分为: (1).AC1级:1.5倍以上,电热器或电阻性负载用。 (2).AC2B级:4倍以上,绕线式感应电动机起动用。 (3).AC2级:4倍以上,绕线式感应电动机起动、逆相制动、寸动控制用。 (4).AC3级:闭合10倍以上,启断8倍以上,感应电动机起动用。 (5).AC4级:闭合12倍以上,启断10倍以上,感应电动机起动、逆相制动、寸动控制用。 如士林sp21规格 ◎额定容量CNS AC3级 3相 220~240V→kW/HP/A:5.5/7.5/24 380~440V→kW/HP/A:11/15/21 压缩功率计算 一. 有关压缩机之效率介绍: 1.体积效率(EFF V) :用以表示该压缩机泄漏或阀门间隙所造成排出的气体流量 减少与进入压缩机冷媒因温度升高造成比体积增加之比值 体积效率(EFF V)=压缩机实际流量/压缩机理论流量 体积效率细分可分为二部分 (1)间隙体积效率 ηvc=V′ / V V′:实际之进排气量 V :理论之排气量 间隙体积效率一般由厂商提供,当压缩机之压缩比(PH / PL)增大,即高压愈高或低压愈低,则膨胀行程会增长,ηvc减少。 (2)过热体积效率 ηvs=v / v′

F=Q/kK*△tm F 是换热器的有效换热面积 Q 是总的换热量 k 是污垢系数一般取0.8-0.9 K 是传热系数 △tm 是对数平均温差 1.板式换热器简介 板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型高效换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过半片进行热量交换。它与常规的管壳式换热器相比,在相同的流动阻力和泵功率消耗情况下,其传热系数要高出很多,在适用的范围内有取代管壳式换热器的趋势。 板式换热器的型式主要有框架式(可拆卸式)和钎焊式两大类,板片形式主要有人字形波纹板、水平平直波纹板和瘤形板片三种。 1.1板式换热器的基本结构 板式换热器主要由框架和板片两大部分组成。 板片由各种材料的制成的薄板用各种不同形式的磨具压成形状各异的波纹,并在板片的四个角上开有角孔,用于介质的流道。板片的周边及角孔处用橡胶垫片加以密封。 框架由固定压紧板、活动压紧板、上下导杆和夹紧螺栓等构成。 板式换热器是将板片以叠加的形式装在固定压紧板、活动压紧板中间,然后用夹紧螺栓夹紧而成。 1.2板式换热器的特点(板式换热器与管壳式换热器的比较) a.传热系数高由于不同的波纹板相互倒置,构成复杂的流道,使流体在波纹板间流道内呈旋转三维流动,能在较低的雷诺数(一般Re=50~200)下产生紊流,所以传热系数高,一般认为是管壳式的3~5倍。 b.对数平均温差大,末端温差小在管壳式换热器中,两种流体分别在管程和壳程内流动,总体上是错流流动,对数平均温差修正系数小,而板式换热器多是并流或逆流流动方式,其修正系数也通常在0.95左右,此外,冷、热流体在板式换热器内的流动平行于换热面、无旁流,因此使得板式换热器的末端温差小,对水换热可低于1℃,而管壳式换热器一般为5℃. c.占地面积小板式换热器结构紧凑,单位体积内的换热面积为管壳式的2~5倍,也不像管壳式那样要预留抽出管束的检修场所,因此实现同样的换热量,板式换热器占地面积约为管壳式换热器的1/5~1/10。 d.容易改变换热面积或流程组合,只要增加或减少几张板,即可达到增加或减少换热面积的目的;改变板片排列或更换几张板片,即可达到所要求的流程组合,适应新的换热工况,而管壳式换热器的传热面积几乎不可能增加。 e.重量轻板式换热器的板片厚度仅为0.4~0.8mm,而管壳式换热器的换热管的厚度为 2.0~2.5mm,管壳式的壳体比板式换热器的框架重得多,板式换热器一般只有管壳式重量的1/5左右。 f. 价格低采用相同材料,在相同换热面积下,板式换热器价格比管壳式约低40%~60%。 g. 制作方便板式换热器的传热板是采用冲压加工,标准化程度高,并可大批生产,管壳式换热器一般采用手工制作。 h. 容易清洗框架式板式换热器只要松动压紧螺栓,即可松开板束,卸下板片进行机械清洗,这对需要经常清洗设备的换热过程十分方便。

冷凝器换热面积计算方法 (制冷量 +压缩机功率)/200~250=冷凝器换热面 例如:(3SS1-1500压缩机)CT=40℃:CE=-25℃ 制冷量12527W+压缩机功率11250W 23777/230=气冷凝器换热面积103m2 水冷凝器换热面积与气冷凝器比例=概算1 比18;(103/18)= 6m2 蒸发器的面积根据制冷量(蒸发温度℃× Δt 进气温度) 制冷量=温差×重量/时间×比热×安全系数例如:有一个速冻库1 库温-35℃,2冷冻量1ton/H、3时间2/H 内,4 冷冻物品(鲜鱼);5环境温度27℃;6 安全系数1.23 计算:62℃×1000/2/H×0.82×1.23=31266kcal/n 可以查压缩机蒸发温度CT=40;CE-40℃;制冷量=31266kcal/h NFB 与MC 选用 无熔丝开关之选用 考虑:框架容量AF(A)、额定跳脱电流AT(A)、额定电压(V),低电压配线建议选用标准 (单一压缩机) AF 取大于AT 一等级之值.(为接点耐电流的程度若开关会热表示AF选太小了) AT(A ) =电动机额定电流×1 .5 ~2 .5(如保险丝的IC 值) (多台压缩机) AT(A )=(最大电动机额定电流×1 .5 ~2 .5)+其余电动机额定电流总和 IC启断容量,能容许故障时的最大短路电流,如果使用IC:5kA的断路器,而遇到10kA的短路电流,就无法承受,IC值愈大则断路器内部

的消弧室愈大、体积愈大,愈能承受大一点的故障电流,担保用电安全。要搭配电压来表示220V 5KA 电压380V时IC值是2.5KA。 电磁接触器之选用 考虑使用电压、控制电压,連续电流I t h 之大小( 亦即接点承受之电流大小),連续电流I th 的估算方式建议为I t h=马达额定电流×1.25/√ 3。直接启动时,电磁接触器之主接点应选用能启闭其额定电流之10 倍。额定值通常以电流A、马力HP或千瓦KW标示,一般皆以三相220V 电压之额定值为准。 电磁接触器依启闭电流为额 定电流倍数分为: (1).AC1级:1.5 倍以上,电热器或电阻性负载用。 (2).AC2B级:4 倍以上,绕线式感应电动机起动用。 (3).AC2级:4 倍以上,绕线式感应电动机起动、逆相制动、寸动控制用。 (4).AC3级:闭合10 倍以上,启断8 倍以上,感应电动机起动用。 (5).AC4级:闭合12 倍以上,启断10 倍以上,感应电动机起动、逆相制动、寸动控制用。 如士林sp21 规格 ◎额定容量CNS AC3级3 相 220~240V→kW/HP/A:5.5/7.5/24 380~440V→kW/HP/A:11/15/21 压缩功率计算 一. 有关压缩机之效率介绍: 1.体积效率(EFF V): 用以表示该压缩机泄漏或阀门间隙所造成排出的气体 流量减少与进入压缩机冷媒因温度升高造成比体积增加之比值 体积效率(EFF V)=压缩机实际流量/压缩机理论流量体积效率细分可分为二部分 (1)间隙体积效率 η vc=V′ / V V′:实际之进排气量V :理论之排气量间隙体积效率一般由厂商提供,当压

换热面积计算 800KW蒸发器、冷凝器换热面积计算一、800KW蒸发器换热面积: A=Q/(K*?t), ?t=,t-t,/ln(t-t/ t-t) 21c1c2 2A:换热面积m(基于工作介质:水、R22); Q:压缩机制冷量KW,为800KW; K:传热系数,采用波纹状螺纹管取3.4 t为进水温度,为12?; 1 t为出水温度,为7? 2 t为蒸发温度= t-(2-4)?,取t=4? c2c 22经计算A=46.23 m,实际A=A*(1.1-1.15)=51.78 m(取1.12) 计计 二、800KW冷凝器换热面积: A=Q*1.2/(K*?t), ?t=(t-t)/ln(t-t/ t-t) 21c1c2 2A:换热面积m(基于工作介质:水、R22); Q:压缩机制冷量KW,为800KW; K:传热系数,采用波纹状螺纹管取3.14 t为进水温度,为30?; 1 t为出水温度,为35? 2 t为冷凝温度= t+5?,取t=40? c2c 22经计算A=42.46 m,实际A=A*(1.1-1.15)=47.5 m(取1.12) 计计 三、无锡约克公司蒸发器换热面积: 无锡约克公司提供给我司一款直径为650mm,制冷量为967KW, 蒸发温度为5.2?干式蒸发器(基于工作介质:水、R134a)的设计参 数为:采用直径为9.52 mm,壁厚0.8 mm波纹状螺纹管,铜管长度为2446mm,数量为1400根。 采用上述计算公式: 22换热面积A=55.88 m,实际A=A(1.1-1.15)=62.59 m(取1.12) 计计

根据GB151-1999管壳式换热器中3.7.1有关换热面积的解释及计算方法,1400根铜管的外表面积就为换热面积A。 2 A=3.14DL*1400=3.14*0.00952*(2.446-0.05*2)*1400=98.18 m 2(大于62.59 m,满足设计要求) 四、铜管数量的计算: 按江苏萃隆铜业有限公司推荐的行业用铜管材料,蒸发器用 ,12.7*0.85(名义壁厚)波纹状螺纹管;冷凝器用,15.88*0.64(名义壁厚)波纹状螺纹管。 经初步设计二容器均采用3米长铜管,根据GB151-1999管壳式换热器每根铜管的换热面积: 2A=3.14*(12.7/1000)*(3-0.5*2)=0.1156 m 蒸发器 2 A=3.14*(15.88/1000)*(3-0.5*2)=0.1446 m冷凝器 (其中0.5为铜管伸入管板内的长度)。 蒸发器所用铜管数量n=A/ A=51.78/0.1156=448根蒸发器 冷凝器所用铜管数量n=A/ A=47.5/0.1446=329根冷凝器 考虑到铜管在折流板中尚有部分换热面积的损失,同时根据GB151-1999管壳式换热器5.6.3中布管要求,方便布管取蒸发器所用铜管数量为454根,冷凝器所用铜管数量为338根。 ---------------------------------------------------------------精品范文 ------------------------------------------------------------- 精品范文 3 / 4 ---------------------------------------------------------------精品范文 ------------------------------------------------------------- 精品范文

冷凝器換熱面積計算方法 (製冷量+壓縮機功率)/200~250=冷凝器換熱面 例如:(3SS1-1500壓縮機)CT=40℃:CE=-25℃ 製冷量12527W+壓縮機功率11250W 23777/230=氣冷凝器換熱面積103m2 水冷凝器換熱面積與氣冷凝器比例=概算1比18;(103/18)= 6m2 蒸發器的面積根據製冷量(蒸發溫度℃×Δt進氣溫度) 製冷量=溫差×重量/時間×比熱×安全係數 例如:有一個速凍庫1庫溫-35℃,2冷凍量1ton/H、3時間2/H內,4冷凍物品(鮮魚);5環境溫度27℃;6安全係數1.23 計算:62℃×1000/2/H×0.82×1.23=31266kcal/n 可以查壓縮機蒸發溫度CT=40;CE-40℃;製冷量=31266kcal/h NFB與MC選用 無熔絲開關之選用 考慮:框架容量AF(A)、額定跳脫電流AT(A)、額定電壓(V), 低電壓配線建議選用標準 (單一壓縮機) AF 取大於AT 一等級之值.(為接點耐電流的程度若開關會熱表示AF選太小了) AT(A ) = 電動機額定電流×1 .5 ~2 .5(如保險絲的IC值) (多台壓縮機) AT(A )=(最大電動機額定電流×1 .5 ~2 .5)+ 其餘電動機額定電流總和 IC啟斷容量,能容許故障時的最大短路電流,如果使用IC:5kA的斷路器,而遇到10kA的短路電流,就無法承受,IC值愈大則斷路器內部的消弧室愈

大、體積愈大,愈能承受大一點的故障電流,擔保用電安全。要搭配電壓來表示220V 5KA 電壓380V時IC值是2.5KA。 電磁接觸器之選用 考慮使用電壓、控制電壓,連續電流I t h 之大小(亦即接點承受之電流大小),連續電流I th 的估算方式建議為I t h=馬達額定電流×1.25/√3。直接啟動時,電磁接觸器之主接點應選用能啟閉其額定電流之10倍。 額定值通常以電流A、馬力HP或千瓦KW標示,一般皆以三相220V電壓之額定值為準。 電磁接觸器依啟閉電流為 額定電流倍數分為: (1).AC1級:1.5倍以上,電熱器或電阻性負載用。 (2).AC2B級:4倍以上,繞線式感應電動機起動用。 (3).AC2級:4倍以上,繞線式感應電動機起動、逆相制動、寸動控制用。 (4).AC3級:閉合10倍以上,啟斷8倍以上,感應電動機起動用。 (5).AC4級:閉合12倍以上,啟斷10倍以上,感應電動機起動、逆相制動、寸動控制用。 如士林sp21規格 ◎額定容量CNS AC3級3相 220~240V→kW/HP/A:5.5/7.5/24 380~440V→kW/HP/A:11/15/21 壓縮功率計算 一. 有關壓縮機之效率介紹: 1.體積效率(EFF V) :用以表示該壓縮機洩漏或閥門間隙所造成排出的 氣體流量減少與進入壓縮機冷媒因溫度升高造成比體積增加之比值 體積效率(EFF V)=壓縮機實際流量/壓縮機理論流量 體積效率細分可分為二部分 (1)間隙體積效率 ηvc=V′/ V V′:實際之進排氣量V :理論之排氣量 間隙體積效率一般由廠商提供,當壓縮機之壓縮比(PH / PL)增大,即高壓愈高或低壓愈低,則膨脹行程會增長,ηvc減少。

板式换热器选型计算

(四)计算换热量 Wq=Qh*γh*Cph*(Th1-Th2)=Qc*γc*Cpc*(Tc2-Tc1) W (五)设备选型 根据样本提供的型号结合流量定型号,主要依据于角孔流速。即:Wl=4*Q/(3600*π*D2) ≤3.5~4.5m/s Wl—角孔流速m/s Q —介质流量m3/h D —角孔直径m (六)定型设备参数(样本提供) 单板换热面积s m2 单通道横截面积 f m2 板片间距l m 平均当量直径de m (d≈2*l) 传热准则方程式Nu=a*Re b*Pr m 压降准则方程式Eu=x*Re y Nu—努塞尔数Eu—欧拉数 a.b.x.y—板形有关参数、指数 Re—雷诺数 Pr—普朗特数 m —指数热介质m=0.3 冷介质m=0.4 (七)拟定板间流速初值Wh 或Wc Wc=Wh*Qc/Qh (纯逆流时) W取0.1~0.4m/s (八)计算雷诺数 Re=W*de/ν W —计算流速m/s de—当量直径m ν—运动粘度m2/s (九)计算努塞尔数 Nu=a*Re b*Pr m

(十)计算放热系数 α=Nu*λ/de α—放热系数W/m2·℃ λ—导热系数W/m·℃ 分别得出αh、αc热冷介质放热系数(十一)计算传热系数 K=1/(1/αh+1/αc+r p+r h+r c) W/m2·℃ r p—板片热阻0.0000459m2·℃/W r h—热介质污垢热阻0.0000172~0.0000258m2·℃/W r c—冷介质污垢热阻0.0000258~0.0000602m2·℃/W (十二)计算理论换热面积 Fm=Wq/(K*△T) (十三)计算换热器单组程流道数 n=Q/(3600*f*W) (圆整为整数) Q—流量m3/h f—单通道横截面积m2 W—板间流速m/s (十四)计算换热器程数 N=(Fm/s+1)/(2*n)N为≥1的整数s—单板换热面积m2 (十五)计算实际换热面积 F=(2*N*n-1)*s (纯逆流) (十六)计算欧拉数 Eu=x*Re y (十七)计算压力损失 △P=Eu*γ*W2*N*10-6 MPa γ—介质重度Kg/m3 W—板间流速m/s N—换热器程数

列管式换热器的设计计算 1.流体流径的选择 哪一种流体流经换热器的管程,哪一种流体流经壳程,下列各点可供选择时参考(以固定管板式换 热器为例) (1) 不洁净和易结垢的流体宜走管内,以便于清洗管子。 (2) 腐蚀性的流体宜走管内,以免壳体和管子同时受腐蚀,而且管子也便于清洗和检修。 (3) 压强高的流体宜走管内,以免壳体受压。 (4) 饱和蒸气宜走管间,以便于及时排除冷凝液,且蒸气较洁净,冷凝传热系数与流速关系不大。 (5) 被冷却的流体宜走管间,可利用外壳向外的散热作用,以增强冷却效果。 (6) 需要提高流速以增大其对流传热系数的流体宜走管内,因管程流通面积常小于壳程,且可采用 多管程以增大流速。 (7) 粘度大的液体或流量较小的流体,宜走管间,因流体在有折流挡板的壳程流动时,由于流速和 流向的不断改变,在低Re(Re>100)下即可达到湍流,以提高对流传热系数。 在选择流体流径时,上述各点常不能同时兼顾,应视具体情况抓住主要矛盾,例如首先考虑流体的压强、防腐蚀及清洗等要求,然后再校核对流传热系数和压强降,以便作出较恰当的选择。 2. 流体流速的选择 增加流体在换热器中的流速,将加大对流传热系数,减少污垢在管子表面上沉积的可能性,即降低了污垢热阻,使总传热系数增大,从而可减小换热器的传热面积。但是流速增加,又使流体阻力增大,动力消耗就增多。所以适宜的流速要通过经济衡算才能定出。 此外,在选择流速时,还需考虑结构上的要求。例如,选择高的流速,使管子的数目减少,对一定的传热面积,不得不采用较长的管子或增加程数。管子太长不易清洗,且一般管长都有一定的标准; 单程变为多程使平均温度差下降。这些也是选择流速时应予考虑的问题。 3. 流体两端温度的确定 若换热器中冷、热流体的温度都由工艺条件所规定,就不存在确定流体两端温度的问题。若其中一个流体仅已知进口温度,则出口温度应由设计者来确定。例如用冷水冷却某热流体,冷水的进口温度可以根据当地的气温条件作出估计,而换热器出口的冷水温度,便需要根据经济衡算来决定。为了节省水量,可使水的出口温度提高些,但传热面积就需要加大;为了减小传热面积,则要增加水量。两者是相互矛盾的。一般来说,设计时可采取冷却水两端温差为5~10℃。缺水地区选用较大的温度 差,水源丰富地区选用较小的温度差。 4. 管子的规格和排列方法 选择管径时,应尽可能使流速高些,但一般不应超过前面介绍的流速范围。易结垢、粘度较大的液体宜采用较大的管径。我国目前试用的列管式换热器系列标准中仅有φ25×2.5mm及φ19×mm两种 规格的管子。 管长的选择是以清洗方便及合理使用管材为原则。长管不便于清洗,且易弯曲。一般出厂的标准钢管长为6m,则合理的换热器管长应为1.5、2、3或6m。系列标准中也采用这四种管长。此外,管长和壳径应相适应,一般取L/D为4~6(对直径小的换热器可大些)。 如前所述,管子在管板上的排列方法有等边三角形、正方形直列和正方形错列等,如第五节中图4-25所示。等边三角形排列的优点有:管板的强度高;流体走短路的机会少,且管外流体扰动较大,因而对流传热系数较高;相同的壳径内可排列更多的管子。正方形直列排列的优点是便于清洗列管的外壁,适用于壳程流体易产生污垢的场合;但其对流传热系数较正三角排列时为低。正方形错列排列则介于上述两者之间,即对流传热系数(较直列排列的)可以适当地提高。 管子在管板上排列的间距(指相邻两根管子的中心距),随管子与管板的连接方法不同而异。通常,胀管法取t=(1.3~1.5)do,且相邻两管外壁间距不应小于6mm,即t≥(d+6)。焊接法取t=1.25do。 5. 管程和壳程数的确定 当流体的流量较小或传热面积较大而需管数很多时,有时会使管内流速较低,因而对流传热系数较小。为了提高管内流速,可采用多管程。但是程数过多,导致管程流体

换热器设计 物性参数 原料 进口的温度25℃,换热后的温度55℃,进口流量h 原料液的定性温度:T=(25+55)÷2=40℃ 密度ρ1= 900 kg/m 3 比热容C P1= KJ/(Kg ·℃) 热导率λ1= W/(m ·℃) 粘度μ1 = Pa ·s 水 进入换热器的水温 90℃,换热后变为60℃ 水的定性温度:T=(90+60)÷2=75℃ (75℃时) 密度ρ0= kg/m 3 比热容C P2= (Kg ·℃) 热导率λ0=() 粘度μ0 =估算传热面积 所需热流量 ()KW h KJ t C m Q P 81.2853.10369925-5509.29.16531111≈=??=?= 加热水用量 M 0=Q 1/C P1Δt 1=÷÷(90-60)=h=s 平均传热温差:Δtm 1={(90-25)-(60-55)}/ln (65/5)=℃ 传热面积:m 31.124 .231001000 81.282111=??=?= tm K Q A 考虑15%的面积裕度 A== 工艺结构尺寸设计 对于甘油三酯为易结垢和并不是很洁净的流体,管径应取得大些,初步选用φ25×传热管(碳素钢),取管内流速 = i u m/s 。 管程数和传热管数 依据传热管内径和流速确定单程传热管数:

161 .002.0785.0900433 .04 2 2=??= = υ π d V n 按单管程设计,所需的传热管长度为:m n d A L 3.1116 025.014.314.2 0=??= = π 按单管程的设计,传热管过长,应采用多管程结构,采用标准设计,取管长l=6m ,则该换热管的管程数为26 11.3≈== l L N 传热管总根数 n 总 =16×2=32 平均传热温差校正及壳程数 平均传热温差校正系数 R=(90-60)/ (55-25)=1 ρ=(55-25)/ (90-25)= 按单壳程,双管程结构,由冷、热流体的进、出口温度计算温差修正系数 t ??。 t ??值应大于 ,否则应改变流动方式,重新计算;温差修正系数由《GB 151-1999 管壳式换热器》查图得。可得: 85.0=??t 平均传热温差 97.2185.5285.01=?=?=??m t tm t ?(℃) 传热管排列和分程方法 因壳程流体热水为不污性介质,正三角形排列可在相同的管板面积上排列较多的管子,管外流体湍动程度高,给热系数大。取管心距 ο d t 25.1=,则 ?=25.1t =≈ (mm ) 壳体内径 采用多管程结构,取管板利用率η=,则壳体的内径为 mm n t D 18.2277 .0323205.105.1=??==η总

第九章 传热过程分析和换热器计算 在这一章里讨论几种典型的传热过程,如通过平壁、圆筒壁和肋壁的传热过程通过分析 得出它们的计算公式。由于换热器是工程上常用的热交换设备,其中的热交换过程都是一些典型的传热过程。因此,在这里我们对一些简单的换热器进行热平衡分析,介绍它们的热计算方法,以此作为应用传热学知识的一个较为完整的实例。 9-1传热过程分析 在实际的工业过程和日常生活中存在着的大量的热量传递过程常常不是以单一的热量传递方式出现,而多是以复合的或综合的方式出现。在这些同时存在多种热量传递方式的热传递过程中,我们常常把传热过程和复合换热过程作为研究和讨论的重点。 对于前者,传热过程是定义为热流体通过固体壁面把热量传给冷流体的综合热量传递过程,在第一章中我们对通过大平壁的传热过程进行了简单的分析,并给出了计算传热量的公式 t kF Q ?=, 9-1 式中,Q 为冷热流体之间的传热热流量,W ;F 为传热面积,m 2 ;t ?为热流体与冷流体间 的某个平均温差,o C ;k 为传热系数,W/(?2m o C)。在数值上,传热系数等于冷、热流体间 温差t ?=1 o C 、传热面积A =1 m 2 时的热流量值,是一个表征传热过程强烈程度的物理量。在这一章中我们除对通过平壁的传热过程进行较为详细的讨论之外,还要讨论通过圆筒壁的传热过程,通过肋壁的传热过程,以及在此基础上对一些简单的包含传热过程的换热器进行相应的热分析和热计算。 对于后者,复合换热是定义为在同一个换热表面上同时存在着两种以上的热量传递方 式,如气体和固体壁面之间的热传递过程,就同时存在着固体壁面和气体之间的对流换热以及因气体为透明介质而发生的固体壁面和包围该固体壁面的物体之间的辐射换热,如果气体为有辐射性能的气体,那么还存在固体壁面和气体之间的辐射换热。这样,固体壁面和它所处的环境之间就存在着一个复合换热过程。下面我们来讨论一个典 型的复合换热过程,即一个热表面在环境中的冷却过程, 如图9-1所示。由热表面的热平衡可知,表面的散热热流应等于其与环境流体之间的对流换热热流加上它与包围壁面之间的辐射换热热流,即r c Q Q Q +=,式中Q c 为对流换 热热流;Q r 为辐射换热热流。它们分别为: ) (f w c c T T A Q -=α和 ), ()(44 0f w r s w r T T A T T A Q -=-=αεσ式中, f w s w r T T T T --= ) (440εσα 称为辐射换热系数。如果包围物体距离换热表面比较远,可以将 其温度视为与流体温度相同,于是有: ))((220f w f w r T T T T ++=εσα。于是总的换热热流可以写为: