马尾松毛虫

- 格式:ppt

- 大小:3.83 MB

- 文档页数:23

【科普惠农植物医生ZHIWUYISHENG热处理两种方法。

4.生物防治利用生物及其代谢物质来控制病虫害的方法称为生物防治。

生物防治的特点是对人、畜、植物安全,害虫不产生抗性,天敌来源广,且有长期抑制的作用。

但往往局限于某一虫期,作用慢、成本高、人工培养及使用技术要求比较严格。

因此,必须与其他防治措施相结合,才能充分发挥其应有的作用。

生物防治可分为以虫治虫、以菌治虫、以鸟治虫、以菌治病和保护天敌(姬蜂、广肩小峰、猎蝽、螳螂)等。

5.药剂防治5.1食叶害虫防治国槐尺蠖、杨树枯叶蛾,天蛾类幼虫等,可喷施25%灭幼脲3号悬浮剂2000~2500倍液、2.5%溴氰菊酯乳油1500~2000倍液。

5.2刺吸式害虫刺吸式害虫主要有红蜘蛛、介壳虫、蓟马、粉虱、蚜虫等。

可喷施15%扫螨净乳油1000~1500倍液防治红蜘蛛;用40%速扑杀乳油1500~2000倍液防治介壳虫;用10%吡虫啉可湿性粉剂1000~1500倍液防治粉虱和木虱;用25%吡蚜酮悬浮剂1500~2000倍液防治粉虱和蚜虫;用1.2%烟参碱乳油800~1000倍液防治蓟马和蚜虫。

5.3天牛幼虫对浅层为害的天牛幼虫,可在树干上刷内吸性较强的45%毒死蜱乳油100~500倍液;对深层为害的天牛幼虫,可插“敌敌畏”毒签,用黏泥封口,形成密闭“毒气室”熏杀幼虫,效果较好[4]。

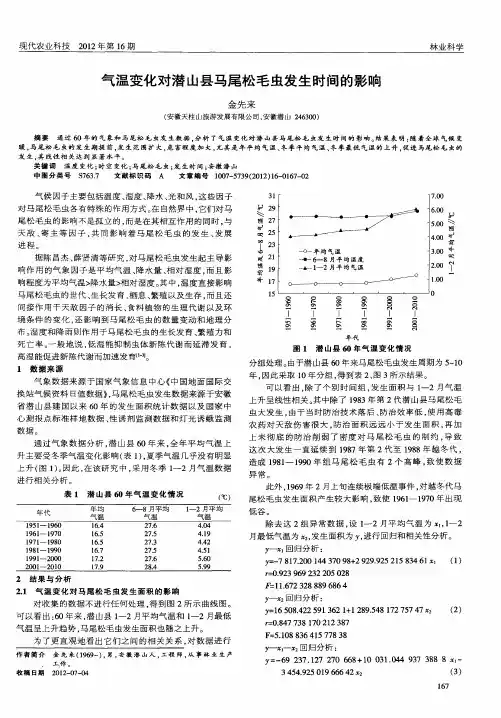

参考文献[1]贾倪高.枣树星天牛的防治[J].湖南林业,2009(4):29.[2]彭月英,张强潘,陈方景.桃红颈天牛的发生规律及综合防治技术研究[J].中国园艺文摘,2010,26(6):140-141.[3]丁银花,樊丽春.缙云县原生林木种质资源调查及保护对策[J].现代农业科技,2011(16):214-217.[4]薛小娟,闫茹.柳树光肩天牛的发生规律与综合防治技术[J].现代农业科,2010(22):174.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!酉阳县马尾松毛虫发生规律与防治对策胡斌重庆市酉阳土家族苗族自治县林业局,重庆酉阳409800摘要:经多年林地调查和室外饲养观察结果表明,马尾松毛虫在酉阳县一年发生3代,世代交替,虫态重叠,以低龄幼虫越冬。

2023-10-28CATALOGUE目录•马尾松病虫害概述•马尾松病害种类与防治•马尾松虫害种类与防治•马尾松病虫害防治方法•马尾松病虫害防治案例分析•总结与展望01马尾松病虫害概述定义马尾松病虫害是指马尾松在生长发育过程中遭受各种病原菌和害虫侵害,导致生长不良、产量下降甚至死亡的现象。

类型马尾松病虫害主要包括病害和虫害两大类。

其中,病害如松材线虫病、松瘤病等;虫害如松毛虫、松叶蜂等。

定义与类型病虫害会导致马尾松生长缓慢、树势减弱,甚至出现枯死现象。

生长受阻产量下降品质降低病虫害会影响马尾松的结实量和质量,导致产量下降。

病虫害会导致马尾松木材材质下降,影响其经济价值。

03病虫害对马尾松的影响0201防治马尾松病虫害可以保护森林资源,维护生态平衡。

保护森林资源有效防治马尾松病虫害可以保障其正常生长和结实,提高其经济价值。

提高经济效益防治马尾松病虫害可以保护生态环境,为社会提供更好的生活环境。

维护社会效益病虫害的防治意义02马尾松病害种类与防治发生规律该病通常发生在5-6月,当气温高于25℃时,湿度大、通风不良的条件下易发生。

症状识别初期针叶出现黄褐色小斑,后扩展为段斑,病斑边缘褐色,最后病斑灰白色,针叶枯死。

防治方法加强营林管理,改善通风透光条件,化学防治可选用10%苯醚甲环唑水分散粒剂1000倍液或25%丙环唑乳油1000倍液进行喷雾防治。

马尾松赤枯病症状识别初期针叶出现褪绿黄斑,后扩展为枯黄段斑,病斑边缘有深褐色隆起线,最后针叶枯死。

发生规律该病通常发生在7-8月,连续阴雨、空气湿度大、树势弱、林分郁闭度高的地方容易发生。

防治方法加强营林管理,适当修枝,清除病枝、落叶并集中烧毁,化学防治可选用50%多菌灵可湿性粉剂500倍液或70%甲基托布津可湿性粉剂1000倍液进行喷雾防治。

症状识别01幼虫取食马尾松针叶,造成松树失叶,影响生长。

发生规律02该虫通常在3-4月孵化,5-6月为害最重,7-8月羽化成虫产卵,世代重叠。

森防工作中的马尾松毛虫防治技术探究范芳文发布时间:2023-05-25T04:27:21.047Z 来源:《科技新时代》2023年6期作者:范芳文[导读] 以三阁司镇林业生产中马尾松毛虫防治技术研究为重点,并以目前马尾松毛虫防治的传统方法、生物防治方法与其它方法相比较为基础,分别从人工防治方法、化学防治方法、综合防治方法三个方面展开论述。

隆回县三阁司镇农业综合服务中心湖南省邵阳市 422200摘要:以三阁司镇林业生产中马尾松毛虫防治技术研究为重点,并以目前马尾松毛虫防治的传统方法、生物防治方法与其它方法相比较为基础,分别从人工防治方法、化学防治方法、综合防治方法三个方面展开论述。

本文从生物防制的起源、合理普及和合理选用三个角度,对马尾松毛虫的生物防制技术及其应用进行了较为全面的剖析,以期进一步认识该技术在森林防灾中的应用,并为今后的森林防灾工作提供一定的借鉴。

关键词:森防工作;马尾松毛虫;生物防治法;综合治理引言马尾松毛虫是我国林区发生的一种较为严重的虫害,而且其危害区域十分广泛,危害树种繁多,对林区的发展造成了一定的影响。

松林上的树木被害虫啃食得干干净净,这也是导致受灾松木死亡后引起松褐天牛危害继而引发松材线虫病的主要原因。

多年来在三阁司镇对森防期间发生的马尾松毛虫开展了全方位的综合控制。

马尾松毛虫在该区域的特点是暴发数量多,波及范围大,传播速度极快,对整片林地造成了极大的破坏,存在着很大的安全风险。

加之该地区雨量充足,温度偏高,适合马尾松毛虫的成长,因此应根据当地的实际条件进行详细的调查,建立标准的防范措施来应对和处理。

1、马尾松毛虫防治传统对策1.1人工控制对策早在上个世纪50年代,国家的森林管理机构就在马尾松毛虫的控制中,采取了“早发现早防治”的适时控制和持续控制的战略。

他们可以通过提取幼虫、剥茧、剥树皮等方法来对付这些虫子,也可以通过其他人工手段来控制这些虫子,这个过程虽然耗费了不少的时间和精力,但也是有效果的。

马尾松主要病虫害防治1.松苗猝倒病:猝倒病又叫立枯病,是许多针阔叶树幼苗的重要病害。

在中国,引起猝倒病的病原是丝核菌(●RhizoctoniasolaniKiiha.●)和多种镰刀菌(●Fusariumspp.●)。

症状有四种类型:(1)种芽未露土,就腐烂死去,叫种腐型;(2)幼苗刚出土,子叶尖端变褐色,腐烂钩头死亡,叫梢腐型;(3)幼苗出土不久,苗茎近地面处变色水渍状腐烂缢缩,幼苗倒伏而死,叫猝倒型,是为害最严重的一种类型;(4)幼苗出土两个月以后,茎基已木质化,幼根受侵腐烂,苗木直立枯死,叫立枯型。

猝倒病的防治应以育苗技术措施为主,化学防治为辅。

(1)选择地势平坦、排水良好、疏松肥沃的土地育苗,忌用粘重土壤和前作为瓜类、棉花、马铃薯、蔬菜等的土地作苗圃,选晴天整地,精细筑床,用黄心土垫床厚1--2厘米,然后播种。

(2)精选种子,做好催芽工作,适时播种,及时揭草,旱灌涝排,保证出苗整齐,苗全苗壮。

(3)播种时可在苗床或播种沟内撒药土。

药土可选用下列农药配制;敌克松每亩1~1.5公斤;苏农6401每亩2.5~3公斤;五氯硝基苯代森锌合剂(1:1)每亩2.5~3公斤(中国北方使用为宜),将农药同30~40倍千燥细土混合均匀使用;或每亩用硫酸亚铁15~20公斤碾碎撒施。

(4)幼苗发病期间,也可撒施上述药土。

如天晴土干,则可淋洒敌克松500~800倍液或苏农6401可湿性剂800~1000倍液或1~3%硫酸亚铁液,以淋湿苗床土壤表层为度,硫酸亚铁对苗木有药害,施用后应再喷清水洗苗。

药土或药液每隔10天左右施用一次,共二到三次,可抑制病害发展。

据广东地方经验,新洁而灭5,000倍液或8:2草木灰石灰粉也有效果。

2.松苗叶枯病(●Cereospapini-densiflaeHietNambu●)病害常从幼苗的下部针叶逐渐向上发展,病叶开始出现黄褐色的斑点,后扩大呈段斑,并逐段枯死,颜色暗黑,在病斑上产生许多纵行排列的小黑点,病叶虽枯,但不脱落,如全部针叶发病,苗即枯死。

马尾松毛虫的综合防治措施探析摘要:介绍马尾松毛虫的形态特征、生物学特性及其在大竹县发生规律,从目前采取的防治措施及存在的问题上进行总结,以期为当地马尾松毛虫的防治提供帮助。

大竹县马尾松纯林及以马尾松为主的林分多,特别在明月山马尾松毛虫危害相当严重,由于经营主体多,防治难于统一,加上防治经费、方式等方面的限制,在大竹县马尾松毛虫防治成了每年防治的重点,呈越防越重之势。

找到有效的防治马尾松毛虫措施显得非常重要。

关键词:马尾松毛虫;综合防治;大竹县1 形态特征成虫成虫:体色变化较大,呈黄褐、深灰、灰白、深褐等色,形似枯叶。

体长20—30mm,下唇须突出,复眼黄绿色,雌蛾触角短栉齿状,雄蛾触角羽毛状,雌蛾展翅比雄蛾大。

前翅较宽,外缘呈弧形弓出,翅面有5条深棕色横线,中间有一白色加点,外横线由8个小黑点组成。

后翅成三角形,无斑纹,暗褐色。

卵:近圆形,长1.5毫米,粉红色,在针叶上呈串状排列。

幼虫:体长60-80毫米,深灰色,不同龄级,各节背面有橙红色、褐色或灰白色的不规则斑纹。

背面有暗绿色宽纵带,两侧灰白色,第2、3节背面簇生兰黑色刚毛,腹面淡黄色。

蛹:长20-35毫米,暗褐色,节间有黄绒毛。

茧灰白色,后期污褐色,有棕色短毒。

2 生活习性在大竹县,一年1-2代,多见一代,以幼虫在树皮缝隙中越冬。

次年3月中旬至4月上旬(平均气温10度)上树,5月中旬至6月结茧,6月至7月成虫交配产卵,7至8月出幼虫,10中旬至11月上旬下树越冬。

3 目前防治方法及存在问题3.1 防治方法比较单一,防治效果差异大。

近十年,主要采用生物防治方法,一般都使用白僵菌进行防治;在两次利用飞机实施防治中,使用了松毛虫病毒与灭幼脲;试验性使用了松毛虫激素诱蕊诱杀。

在2008年飞防后,有大量僵虫出现,在几乎成灾的东山经营所地块中,当年进行越冬代调查时,防治到的地方活体虫基本为零,但到第二年冬调查,又达轻度为害程度。

由于资金的不足,大竹县一般选择价位低的低浓度白僵菌,与两次飞防选用的高浓度白僵菌比较,差异十分明显,低浓度白僵菌施用效果不明显。

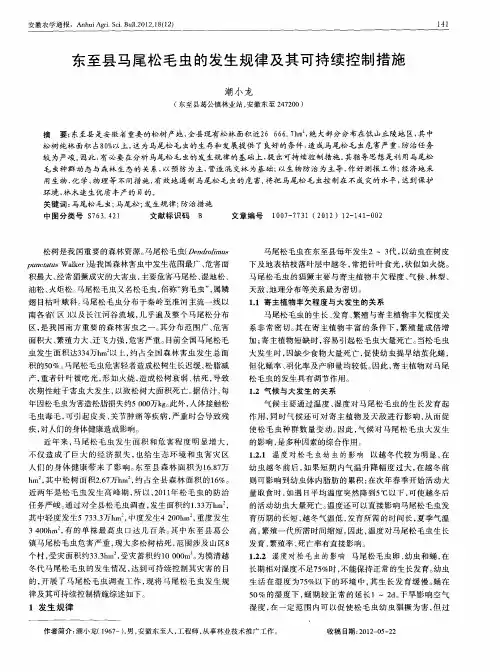

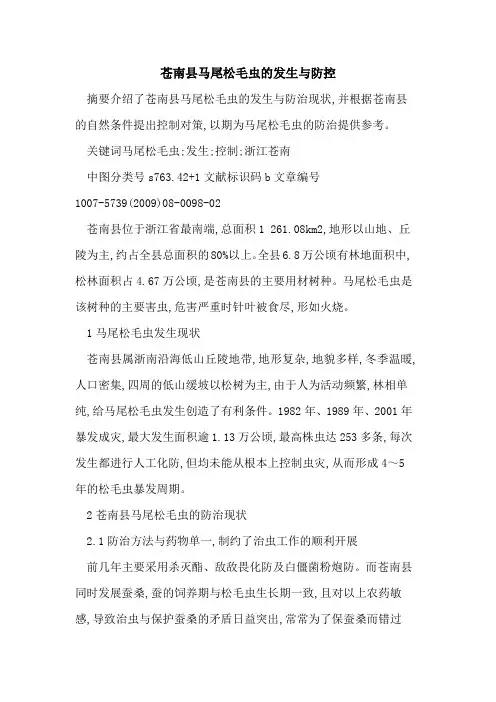

苍南县马尾松毛虫的发生与防控摘要介绍了苍南县马尾松毛虫的发生与防治现状,并根据苍南县的自然条件提出控制对策,以期为马尾松毛虫的防治提供参考。

关键词马尾松毛虫;发生;控制;浙江苍南中图分类号s763.42+1文献标识码b文章编号1007-5739(2009)08-0098-02苍南县位于浙江省最南端,总面积1 261.08km2,地形以山地、丘陵为主,约占全县总面积的80%以上。

全县6.8万公顷有林地面积中,松林面积占4.67万公顷,是苍南县的主要用材树种。

马尾松毛虫是该树种的主要害虫,危害严重时针叶被食尽,形如火烧。

1马尾松毛虫发生现状苍南县属浙南沿海低山丘陵地带,地形复杂,地貌多样,冬季温暖,人口密集,四周的低山缓坡以松树为主,由于人为活动频繁,林相单纯,给马尾松毛虫发生创造了有利条件。

1982年、1989年、2001年暴发成灾,最大发生面积逾1.13万公顷,最高株虫达253多条,每次发生都进行人工化防,但均未能从根本上控制虫灾,从而形成4~5年的松毛虫暴发周期。

2苍南县马尾松毛虫的防治现状2.1防治方法与药物单一,制约了治虫工作的顺利开展前几年主要采用杀灭酯、敌敌畏化防及白僵菌粉炮防。

而苍南县同时发展蚕桑,蚕的饲养期与松毛虫生长期一致,且对以上农药敏感,导致治虫与保护蚕桑的矛盾日益突出,常常为了保蚕桑而错过了治虫的大好时机。

2.2各级领导对治虫的重要性认识不足,没有形成全社会治虫的意识上至领导下至群众,普遍认为治虫是林业部门的事,与自己无关,从而使治虫停留在部门行为上。

2.3经费筹措困难《森林病虫害防治条例》中“谁经营、谁防治”的责任制度没有真正落实,防治的开支主要由林业部门负责;而一旦发生重大的虫情,庞大的防治经费开支使林业部门无力支付。

2.4常灾区与偶灾区的主要特点2.4.1常灾区。

海拔100~300m,地气干热,松林连片,人口众多,人为活动频繁,植被破坏严重,松林长势较差,历来虫灾严重。

马尾松松毛虫防治方法马尾松毛虫又叫松毛虫,毛辣虫,我国长江以南各省及河南南部都有发生。

成虫体长24~35毫米,灰褐色或灰自色,前翅上有明显的波状横纹,近外缘有8~9个黑斑,翅中央有一个白点。

卵近圆形,粉红色。

幼虫体长45~60毫米,体色分黑白与红黄二型,胸部的背面有二丛深蓝色毒毛。

腹部1~6节,背面均生有蓝黑色片状毛,体侧有白色的长毛。

蛹椭圆形,暗褐色或栗褐色,节间有黄绒毛。

茧灰白色,后期变污褐色,有散生的黑色短毒毛。

松毛虫发生代数因地区和年份不同而异,如河南每年发生2代,长江流域各省2~3代,福建、广东3~4代。

以幼虫在针叶丛中或树皮裂缝中越冬,也有在树下杂草丛内或石缝下越冬的。

越冬幼虫于来年4月下旬前后老熟。

第一代幼虫发生较为整齐。

松毛虫繁殖力强,产卵量大,卵成块产于松针上。

初龄幼虫受惊有吐丝下垂的习性,4龄以上的幼虫食量大增,能将针叶食尽,形同火烧,严重的影响松树生长,甚至使松树枯死。

成虫有趋光性。

马尾松松毛虫防治方法1、营造混交林,合理密植和整枝,使松林保持郁闭,造成有利于天敌而不利于松毛虫生存的森林环境。

2、冬季清查松毛虫发生基地,做出标志,在松毛虫活动前,彻底消灭发生基地的松毛虫。

3、人工采卵,置于寄生蜂保护器中,使寄生蜂能够飞出,幼虫无法逃出。

4、位用白僵菌、苏云金杆菌、青虫菌等微生物制剂防治。

常用浓度为每毫升1亿孢子,若加入微量化学药剂,可以提高药效。

5、人工繁殖散放松毛虫赤眼蜂。

广东台山地区用黑蚂蚁(Polyrhachissp.)防治松毛虫,收效甚好。

6、应用化学药剂防治应狠抵越冬代,即在幼虫刚刚开始越冬和越冬后冈Ⅱ刚开始活动时进行施药,最为有利。

常用农药有;50%马拉松乳剂和50%杀螟松乳剂,二者浓度均为1500~2000倍液。

也可用50%敌敌畏乳剂1000~1500倍液喷杀。

在水源困难的地方可喷撒敌百虫粉剂或用敌敌畏插管烟剂(河南安阳林药厂)或硝酸铵烟剂(广西合浦爆竹厂研制)薰杀。

松毛虫的物性团结在我国,林业上最严重的害虫当属鳞翅目枯叶蛾科松毛虫属Dendrolimus 昆虫,其中以马尾松毛虫指名亚种、赤松毛虫、落叶松毛虫、云南松毛虫、思茅松毛虫为典型代表,给林业生产造成重大的经济损失。

幼虫具长毛,中、后胸有毒毛。

末龄幼虫体长47~100毫米。

体色有棕红、灰黑、黑褐、烟黑、灰褐等色,花斑明显成不明显,两侧有长毛,全体满布白、黑、棕色长毛或短毛。

成虫呈枯叶色,前翅中外横线双垂,波状或齿状,亚外缘斑列深色,中室端具小白点。

雄蛾触角近乎羽状,雌蛾呈短栉状。

阳具尖刀状,表面多有小刺,抱器发达。

卵几十粒或几百粒成一堆或排列成行。

初产为黄色、淡绿,渐变粉红和紫褐色。

生活习性松毛虫每年发生的世代,因种类和气候条件不同而有很大差异。

然而,目前从分子生物学角度对松毛虫成灾机理方面的探索比还较少,限制了我们深入理解其成灾的内部分子机理。

因此,目前亟待从其本身的遗传和基因组角度深入探究松毛虫的成灾机制,才能形成更加有效的可持续控制体系。

落叶松毛虫在东北2年或1年完成1代,在新疆阿尔泰林区完成1代跨3个年头,幼虫越冬2次,幼虫期长达22个月。

赤松毛虫、高山松毛虫一年1代。

德昌松毛虫一年1~2代。

云南松毛虫在高海拔地区一年1代,低海拔地区一年2代。

侧柏松毛虫一年2代。

油松毛虫在东北一年1代,在北京一年1~2代,在四川一年2~3代。

思茅松毛虫一年1~3代。

文山松毛虫一年2代。

马尾松毛虫在黄、淮流域一年2代,在长江流域一年2~3代,在广东、广西南部一年4代。

分布越向南方,世代越多。

在同一地区,每年发生世代数虽较固定,但每年产生1~2代、2~3代、3~4代的百分比却不尽同。

这主要与温度、光照、松树生长状况及受害程度有关。

世代分化一般在幼虫由4龄进入5龄时表现出来。

不同种类的松毛虫,不论世代多少,生活习性大致近似。

产卵雌蛾多产卵于松针上,呈块状,每一雌蛾产卵200~800粒,一般300~500粒,云南松毛虫最高产卵量高达1700多粒。