03-1 口部运动障碍的临床表现概要

- 格式:ppt

- 大小:1.72 MB

- 文档页数:74

无出血或渗血后生理盐水冲洗腹腔,根据阑尾根部处理情况确定是否放置引流管。

2组患者在手术后均给予常规抗炎治疗,药物选择甲硝唑与头孢曲松钠。

1.3观察指标记录2组患者的相关手术指标,包括手术时长、住院时间、术中出血量以及肛门排气时间;统计2组患者止痛药使用情况。

此外,统计2组患者的术后并发症发生情况,包括切口感染和腹腔脓肿。

1.4统计学方法采用SPSS20.0统计学软件处理数据,计量资料以x±s表示,采用t检验,计数资料以百分比表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果2.12组患者的手术指标比较试验组患者手术时长、住院时间、肛门排气时间和术中出血量均少于对照组(P<0.05),见表1。

2.22组患者的术后恢复情况对比对照组使用止痛药物24例(48.00%),试验组7例(14.00%),2组比较差异具有统计学意义(χ2=6.426,P=0.007)。

2.32组患者的并发症发生情况对比试验组并发症总发生率明显低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

见表2。

3讨论阑尾炎手术是目前各级医院普外科最为常见、接收最多的一种疾病,其典型症状表现为腹痛。

阑尾是人体内细长且管腔狭小的盲管,阑尾腔的机械性梗阻通常是诱发急性阑尾炎的重要原因。

开腹治疗阑尾炎已有百年历史,目前临床上治疗急性阑尾炎的主要方式还是这种传统的手术方式,虽然其在急性阑尾炎治疗中应用广泛,但术后并发症较多,总体疗效相对较差。

随着现代医学技术的不断发展,学者们创新的提出了腹腔镜阑尾切除术(LA)[3]。

LA最早报道于1983年,是随着腹腔镜技术发展而兴起的一种新的手术方法,具有诊断和治疗双重作用,可在直视下进行腹腔冲洗,有效清除残留死角,尤其适用于身体肥胖患者、阑尾位置异常的患者以及对美容要求较高的患者。

目前,大量的随机对照研究证实在急性阑尾炎患者的治疗上,采用腹腔镜阑尾切除的方式具有更为积极的效果,具体表现为术后疼痛减少、患者机体功能恢复更快以及术后肠粘连少、住院时间短等。

迟发性运动障碍病情说明指导书一、迟发性运动障碍概述迟发性运动障碍(tardive dyskinesia,TD)又称迟发性多动症、持续性运动障碍,是一种以持久的、刻板重复的不自主运动为主要特征的疾病,主要由于长期服用抗精神病药物所致,多见于老年女性。

不自主运动可见于口、面部、躯干、四肢,老年人口部运动具有特征性,年轻患者较易累及肢体,儿童口面部症状较突出。

一般经过及时的治疗,症状可以得到缓解并维持在稳定状态,通常不会再加重。

英文名称:tardive dyskinesia,TD其它名称:迟发性多动症、持续性运动障碍相关中医疾病:痿证、痹证ICD 疾病编码:暂无编码。

疾病分类:神经系统疾病是否纳入医保:部分药物、耗材、诊治项目在医保报销范围,具体报销比例请咨询当地医院医保中心。

遗传性:可能与遗传有关发病部位:头部常见症状:持久、刻板重复的不自主运动主要病因:长期服用抗精神病药物引起检查项目:体格检查、血常规、尿常规、便常规、头部电子计算机断层扫描(CT)、头部核磁共振(MRI)重要提醒:如果精神病患者服用多巴胺受体拮抗剂1年以上,需要定期进行相关方面的检查,做到早发现、早诊断、早治疗,避免病情加重。

临床分类:暂无资料。

二、迟发性运动障碍的发病特点三、迟发性运动障碍的病因病因总述:迟发性运动障碍常见于长期应用抗精神病药的精神病患者,在停药、减少药量后最容易出现。

一般认为是由于长期阻断纹状体多巴胺能受体后,多巴胺能受体出现超敏反应所致,也有可能与基底核-氨基丁酸功能受损有关。

基本病因:暂无资料。

危险因素:1、年龄与性别(1)年龄超过40岁是迟发性运动障碍的主要危险因素之一,并且,患病的严重程度与年龄存在非常紧密的关系。

一般认为,随着年龄的增长,患有迟发性运动障碍的几率就会增加。

(2)女性(尤其是老年女性)比男性更易患 TD,且症状更重。

2、药物与药物的种类、剂量、服用药物的持续时间呈现相关性。

主要由长期服用多巴胺受体拮抗剂如抗精神病药、止吐药(甲氧氯普胺)和抗眩晕药(丙氯拉嗪)等引起。

脑瘫儿童运动功能障碍的管理和评价体系广州康复实验学校李初阳对脑瘫儿童运动障碍进行合理的康复管理是脑瘫康复的主要任务,科学的管理应该包括以下基本思路:1、发展学的观点;2、系统科学的观点;3、注重治疗与评估相结合的观点;4、循征医学的观点。

动态运动系统理论强调多因素、动态化、系统化原则,所以在对脑瘫儿童的运动障碍进行康复管理时应掌握以下几点:1、对治疗对象进行全面客观的评价,确定各种要素对运动功能影响的程度,这些要素包括姿势、反射、肌肉、骨骼、感觉、认知、动机和环境等,应用各种手段对这些要素进行适当合理地干预和调整;2、各种治疗手段之间不是简单地叠加,而是有机地整合,运用各种手段在预防和控制脑瘫儿童二次损害的基础上,帮助并促进脑瘫儿童选择与自身条件最为适宜的优化运动模式。

评估是脑瘫儿童运动障碍系统管理中的重要环节,评估的主要目的有:1、明确脑瘫儿童运动发育水平,了解患儿的关于特征和进展状况;2、帮助判断进行运动治疗的适时性;3、回答家长对患儿运动发育水平的疑问,引导家长配合进入系统的康复管理4、为设定运动治疗目的和计划收集必要的情报;5、测定运动能力的改变状况,评价治疗的效果,鼓励家长坚持接受系统康复管理;6、为科学研究进行数据收集。

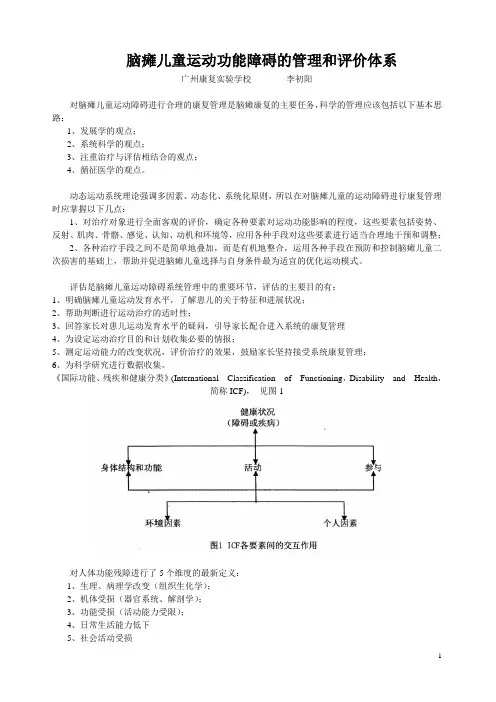

《国际功能、残疾和健康分类》(International Classification of Functioning,Disability and Health,简称ICF),见图1对人体功能残障进行了5个维度的最新定义:1、生理、病理学改变(组织生化学);2、机体受损(器官系统、解剖学);3、功能受损(活动能力受限);4、日常生活能力低下5、社会活动受损国际脑瘫新定义:脑性瘫痪是指一组运动和姿势发育障碍症候群,这种症候群是由于发育中胎儿或婴儿脑部的非进行性功能紊乱引起的。

脑性瘫痪的运动障碍常伴随感觉、理解、认知、交流和行为障碍,以及癫痫和继发性骨骼肌问题。

脑瘫的新定义中本质特征是发育核心表现是运动发育和姿势异常肌肉和骨骼问题首次被加入定义活动受限是脑瘫人群的共性,而提高活动能力正是康复医学的宗旨。