《雁塔圣教序》释文

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:1

四种《圣教序》玄奘从印度取经回到长安后,唐太宗李世民给他撰写了《圣教序》,唐高宗李治又撰了《述圣记》,合称为《圣教序》。

现在能看到的《圣教序》碑共有四种,其中两块是褚遂良书写的《雁塔圣教序》和《同州圣教序》,另外两块是弘福寺沙门怀仁集王羲之书的《集王圣教序》和王行满书写的《招提寺圣教序》。

《雁塔圣教序》嵌于大雁塔南门左右,《同州圣教序》与《集王圣教序》都在西安碑林,《招提寺圣教序》现存于偃师商城博物馆。

四块《圣教序》碑都在唐高宗统治时期建成,《雁塔圣教序》建于永徽四年(653年)十月十五日、永徽四年十二月十日,《招提寺圣教序》建于显庆二年(657年)十二月十五日,《同州圣教序》建于龙朔三年(663年)六月廿三日,《集王圣教序》建于咸亨三年(672年)十二月八日。

一、《雁塔圣教序》大雁塔的南门东西有《大唐三藏圣教序》与《大唐三藏圣教序记》。

这两块碑有如下几点明显的对立关系:左为太宗的《大唐三藏圣教序》、右为高宗的《大唐三藏圣教序记》。

文章方向从中间向东西方向走,即《大唐三藏圣教序》是从右到左、《大唐三藏圣教序记》是从左到右。

前者题额是隶书、后者为篆书。

褚遂良的官名,前者为中书令、后者为尚书右仆射。

年月日,前者为永徽四年岁次癸丑十月己卯朔十五日癸巳、后者为永徽四年岁次癸丑十二月戊寅朔十日丁亥。

两碑隔大雁塔南门并立,但我们看到的样子确实是两碑的对立。

其中有时间概念上的矛盾。

褚遂良任中书令是唐太宗在位时,即从贞观二十二年九月己亥到被左迁的永徽元年十一月;而任尚书右仆射是从永徽四年九月甲戌(25日)至再次左迁的永徽六年九月庚午。

这两块碑建立时褚遂良明明是尚书右仆射。

褚遂良从同州回到长安,在“癸丑年”的前一年,永徽三年正月己巳,“褚遂良为吏部尚书、同中书门下三品”。

为建立“圣教序”碑做了关键的一步。

第二年,“九月甲戌,遂良为尚书右仆射、同书门下三品仍知选事”。

这样,他的官职终于超过了被左迁之前的中书令之官。

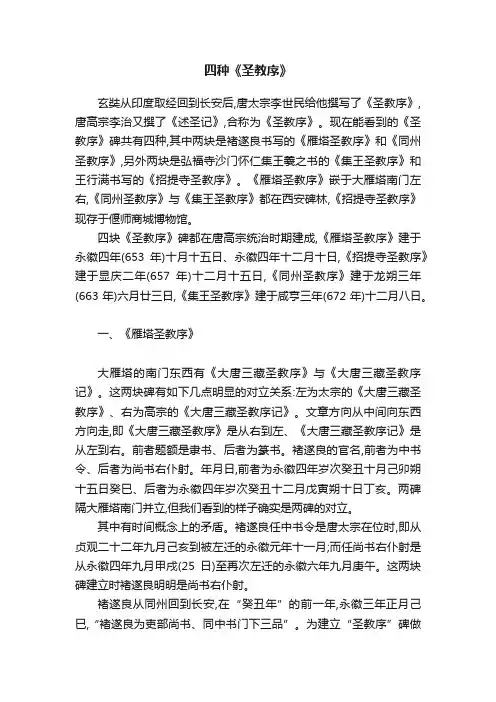

李之鹏书法小楷《雁塔圣教序记》小楷《雁塔圣教序记》整体效果(1.5*1.5cm字格)《雁塔圣教序记》原碑文:大唐皇帝述三藏圣教序记夫显扬正教,非智无以广其文;崇阐微言,非贤莫能定其旨。

盖真如圣教者,诸法之玄宗,众经之轨躅也。

综括宏远,奥旨遐深。

极空有之精微,体生灭之机要。

词茂道旷,寻之者不究其源;文显义幽,理之者莫测其际。

故知圣慈所被,业无善而不臻;妙化所敷,缘无恶而不翦。

开法网之纲纪,弘六度之正教;拯群有之涂炭,启三藏之秘扃。

是以名无翼而长飞,道无根而永固。

道名流庆,历遂古而镇常;赴感应身,经尘劫而不朽。

晨钟夕梵,交二音于鹫峰;慧日法流,转双轮于鹿菀。

排空宝盖,接翔云而共飞;庄野春林,与天花而合彩。

伏惟皇帝陛下。

上玄资福,垂拱而治八荒;德被黔黎,敛衽而朝万国。

恩加朽骨,石室归贝叶之文;泽其昆虫,金匮流梵说之偈。

遂使阿耨达水,通神甸之八川;耆阇崛山,接嵩华之翠岭。

窃以法性凝寂,靡归心而不通;智地玄奥,感恳诚而遂显。

岂谓重昏之夜,烛慧炬之光;火宅之朝,降法雨之泽。

于是百川异流,同会于海;万区分义,总成乎实。

岂与汤武校其优劣,尧舜比其圣德者哉?玄奘法师者,夙怀聪令,立志夷简。

神清龆龀之年,体拔浮华之世。

凝情定室,匿迹幽岩。

栖息三禅,巡游十地。

超六尘之境,独步伽维;会一乘之旨,随机化物。

以中华之无质,寻印度之真文。

远涉恒河,终期满字;频登雪岭,更获半珠。

问道往还,十有七载。

备通释典,利物为心。

以贞观十九年二月六日奉敕于弘福寺,翻译圣教要文凡六百五十七部。

引大海之法流,洗尘劳而不竭;传智灯之长焰,皎幽暗而恒明。

自非久植胜缘,何以显扬斯旨。

所谓法相常住,齐三光之明;我皇福臻,同二仪之固。

伏见御制众经论序,照古腾今。

理含金石之声,文抱风云之润。

治辄以轻尘足岳,坠露添流。

略举大纲,以为斯记。

皇帝在春宫日制此文。

永徽四年,岁次癸丑十二月戊寅朔十日丁亥建。

尚书右仆射上柱国河南郡开国公臣褚遂良书。

万文韶刻字。

半大清晰版如下:其一其二其三其四其五其六其七其八。

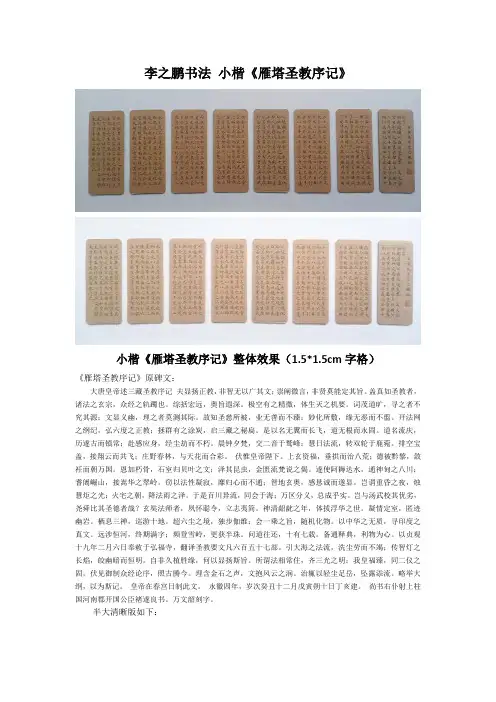

褚遂良《雁塔圣教序》高清版

国际艺术微刊·最受欢迎公众号

传播:国内、外艺术名家·绘画·雕塑·摄影·书法·插画·设计·文学·音乐

《雁塔圣教序》高清版欣赏

《雁塔圣教序》

《雁塔圣教序》亦称《慈恩寺圣教序》,是书法史上著名碑刻作品,唐代的褚遂良的楷书代表作。

唐高宗永徽四年(公元653年)立石,凡二石,两块碑石分别镶嵌在大雁塔底层南门门洞两侧的两个砖龛之中,两碑碑额、碑文书写方向互相左右对称,两碑共1463字。

上碑为序碑,全称《大唐三藏圣教序》,位于塔底层南面券门西侧砖龛内,唐太宗李世民撰文,碑文21行,行42字,由右而左写刻;下碑为序记碑,全称《大唐皇帝述三藏圣教序记》,位于塔底层南面券门东侧砖龛内,唐高宗李治撰文,碑文20行,行40字,由左而右写刻。

《雁塔圣教序》为褚遂良五十八岁时书,是最能代表褚遂良楷书风格的作品,字体清丽刚劲,笔法娴熟老成。

褚遂良在书写此碑时已进入了老年,至此他已为新型的唐楷创出了一整套规范。

END

国风艺术在线每日与您分享

发现艺术的美好。

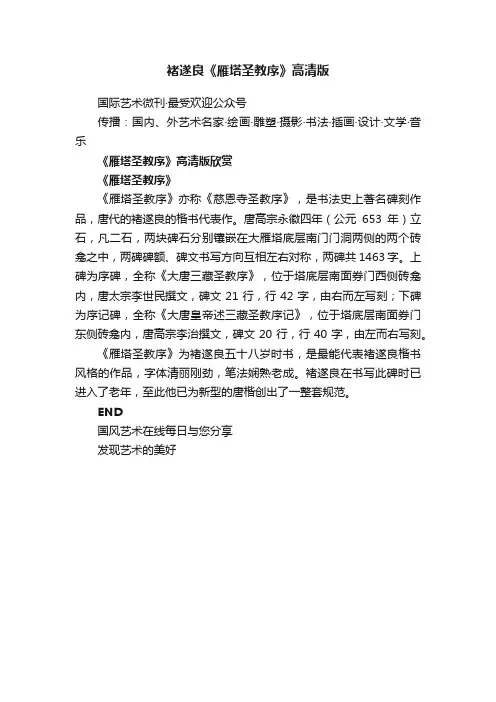

「写字课堂」《雁塔圣教序》好好学习这些,一定有一个很大的提高《雁塔圣教序》书法艺术《雁塔圣教序》也称《慈恩寺圣教序》,是褚遂良晚年时期的代表作品,也最能代表褚书的艺术风格与审美特点。

此碑分序与记两部分,各自镌刻成碑,唐永徽四年(653年),两碑对称分立于陕西西安市慈恩寺大雁塔,字体均为楷书。

第一部分《大唐三藏圣教序》由唐太宗撰文,内容为表彰玄奘法师天竺(今印度)取经,回国后翻译佛教三藏重要典籍的史实。

题额为隶书,正文共21行,每行42字,书写行次自右向左。

第二部分《述三藏圣教序记》由时为太子的唐高宗李治撰文。

题额为篆书,正文共20行,每行40字,书写行次自左向右。

《雁塔圣教序》的最大特色,在于在规整的唐楷之中巧妙融合了魏晋时期较为灵动的笔意,从而使法度严谨的唐楷于端庄秀丽之外多了一些遒美,变得清新儒雅,令人心仪。

具体来说,用笔方圆兼施,灵动多变,使得笔画提按分明,线条瘦硬而不呆板,极富生命力。

结体上一改欧阳询、虞世南为代表的长形体构形,变为略呈扁方形。

单字中宫紧收,四维散开,紧密之中又伸展开张,错落有致,毫不牵强。

灵动的结构布置再与他特有的弧形线条相结合,更显风姿绰约,美丽动人。

章法上字距略小,行距微宽,空疏而灵宕,看似无章可循,实则精心营构,值得玩味。

临习该碑时,我们应注意以下两点:一是线条的质感与变化要到位。

褚体线条虽细但并不纤弱,提按有度中弹性十足,内涵丰富。

另外,状如“s”状的线条特征,是褚体线条的最大特点,具体书写时应把控好线条弧度的表现程度,弧度过强则显妖娆,过弱则难以体现出审美特征。

二是体察用笔与结体的紧密关系。

褚体因用笔提按频繁、灵敏,致使各笔画间的断续、呼应关系紧密,由此生发出的对于结体的巨大影响,不容忽视。

需要我们在实践的基础上反复观察、体会。

《雁塔圣教序》笔画技法第一节基本笔画写法中国汉字都是由笔画构成的,笔画是汉字的基本单位。

楷书的基本笔画有点、横、竖、撇、捺、钩、折、提八种,但在具体应用过程中,由于长短、倾斜度、弧度以及笔画的重新组合,又派生出许多种笔画类型。

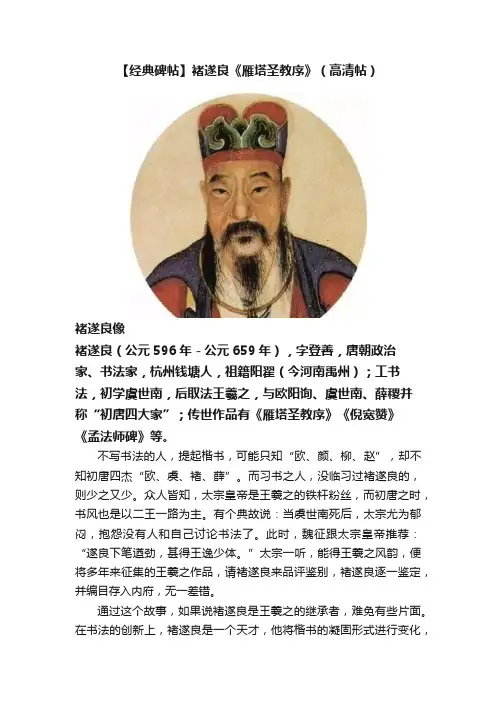

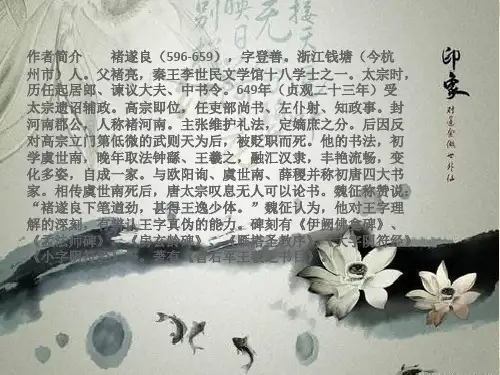

【经典碑帖】褚遂良《雁塔圣教序》(高清帖)褚遂良像褚遂良(公元596年-公元659年),字登善,唐朝政治家、书法家,杭州钱塘人,祖籍阳翟(今河南禹州);工书法,初学虞世南,后取法王羲之,与欧阳询、虞世南、薛稷并称“初唐四大家”;传世作品有《雁塔圣教序》《倪宽赞》《孟法师碑》等。

不写书法的人,提起楷书,可能只知“欧、颜、柳、赵”,却不知初唐四杰“欧、虞、褚、薛”。

而习书之人,没临习过褚遂良的,则少之又少。

众人皆知,太宗皇帝是王羲之的铁杆粉丝,而初唐之时,书风也是以二王一路为主。

有个典故说:当虞世南死后,太宗尤为郁闷,抱怨没有人和自己讨论书法了。

此时,魏征跟太宗皇帝推荐:“遂良下笔遒劲,甚得王逸少体。

”太宗一听,能得王羲之风韵,便将多年来征集的王羲之作品,请褚遂良来品评鉴别,褚遂良逐一鉴定,并编目存入内府,无一差错。

通过这个故事,如果说褚遂良是王羲之的继承者,难免有些片面。

在书法的创新上,褚遂良是一个天才,他将楷书的凝固形式进行变化,摆脱程序上的僵硬,将灵动、潇洒这样的特点,灌输到楷书的作品里,这是前人所不敢尝试的。

在他之前,“工整”为楷书代言了数百年,而正是他的变革,使楷书的创作焕然一新。

《雁塔圣教序》是褚遂良的代表作,书后六年即去世,也可说是晚年留下的杰作,字体瘦劲,极富丰神。

《雁塔圣教序》在运笔上则采用方圆兼施,逆起逆止;横画竖入,竖画横起,首尾之间皆有起伏顿挫,提按使转以及回锋出锋也都有了一定的规矩。

唐张怀瑾评此书云:“美女婵娟似不轻于罗绮,铅华绰约甚有余态。

”秦文锦亦评曰:“褚登善书,貌如罗琦婵娟,神态铜柯铁干。

此碑尤婉媚遒逸,波拂如游丝。

能将转折微妙处一一传出,摩勒之精,为有唐各碑之冠。

”《雁塔圣教序》,笔画纤细俊秀,笔笔到位,在书写时,充满了节奏的跳跃,或快或慢,有条不紊,整篇作品行云流水,且空而不虚,瘦而不弱,充满了空灵内秀之气。

为后人对楷书的创作,奠定了重新的认识,可谓唐代楷书之“开山之作”。

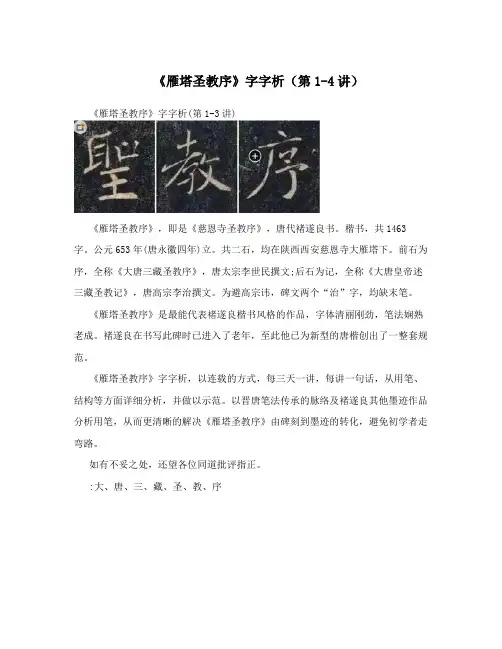

《雁塔圣教序》字字析(第1-4讲)《雁塔圣教序》字字析(第1-3讲)《雁塔圣教序》,即是《慈恩寺圣教序》,唐代褚遂良书。

楷书,共1463字。

公元653年(唐永徽四年)立。

共二石,均在陕西西安慈恩寺大雁塔下。

前石为序,全称《大唐三藏圣教序》,唐太宗李世民撰文;后石为记,全称《大唐皇帝述三藏圣教记》,唐高宗李治撰文。

为避高宗讳,碑文两个“治”字,均缺末笔。

《雁塔圣教序》是最能代表褚遂良楷书风格的作品,字体清丽刚劲,笔法娴熟老成。

褚遂良在书写此碑时已进入了老年,至此他已为新型的唐楷创出了一整套规范。

《雁塔圣教序》字字析,以连载的方式,每三天一讲,每讲一句话,从用笔、结构等方面详细分析,并做以示范。

以晋唐笔法传承的脉络及褚遂良其他墨迹作品分析用笔,从而更清晰的解决《雁塔圣教序》由碑刻到墨迹的转化,避免初学者走弯路。

如有不妥之处,还望各位同道批评指正。

:大、唐、三、藏、圣、教、序:“大”字作为统领全篇的第一字,相当精彩。

整体粗细变化较大,横画上扬强烈;丿画简洁,收笔向上,增强与?画的关系;尤其注意,三线切勿交于一点;为保证结构稳定,?画加粗并压低,整字动态十足且不失平衡。

:“唐”字有6个横画,在书写过程中尤其注意起收笔的形态(直切、尖入、顺势藏锋,顺势搭锋等)、角度的变化,6个横画在线方向上也清晰的展现了平、仰、俯的关系;两个乛注意上面为转折(有转的动作),下者为折;结构上下两部轴线挪位。

:“三”字笔画较少,但并不简单,起笔方圆兼备,为增强笔势连贯,第一笔收笔弧线向上,第二笔弧线入笔承接前者;长横则顺势入笔,行笔过程自然提按波动,不必刻意描形,收笔下压;三笔的收笔角度更是巧妙变化。

:“藏”字整体为梯形,体势开张,气象极大。

用笔上变化丰富,短笔画轻松灵动、戈勾挺拔,形成节奏上的对比;结构上注意贴近戈勾处紧密,左部留白较为疏朗;上下两部轴线错位,制造险绝之势。

:“圣”字上下动静结合,上部灵活,下部稳健,对比清晰;最为精彩的乛,注意用腕,顺势发力,借势侧锋弹起;下部“王”字线方向变化明显,起笔角度也各有不同,注意观察;竖画落在中轴线上,最后一笔凝重的横画压住整体。

褚遂良楷书代表作《雁塔圣教序》逐字解析!(十)

第十讲:

哲、罕、穷、其、数

“哲”字变上下结构为左右结构,欹侧多变,更具姿态;整体左轻右重,左部“扌”倾斜较为灵动,右部稳健扎实,形成明显的对比;注意“口”字横折处笔尖拉起上提后侧压,整体为倒梯形,笔画均有轻重提按。

“罕”字上部轻松灵动,下部硬朗挺拔;注意“四”前两笔的顺势向上引入的关系,横折处侧转中,下面笔画断开;“干”竖画落在中轴线上,以中轴为界,长横左长右短,起笔略方。

“穷”上下结构,“穴”将下部躬完全覆盖,整体上重下轻,上紧下松,点落在中轴线上,且中轴将下部左右均分;“身”的竖画及撇画尖入要轻松自然,“弓”要注意重心上提,最后竖钩要侧转出钩。

“其”字灵活潇洒,三个长笔画均有弧线波动,且两竖画弧线形成外拓之势;注意短横,细节之处非常巧妙,第一个短横左断右接,第二个左虚接右断开;最后两点沉着痛快,且有呼应关系。

“数”字整体左斜右正;注意左部两口的宽窄、轻重、搭接的区分变化,横画略突出,“女”的撇捺交叉点位于左部的轴线上;右部“文”上紧下松,重心上提,多个笔画与左部关系密切,形成空间穿插关系;撇收捺放,并且制造出捺画上面大面积的空白。

褚遂良《雁塔圣教序》(高清放大图片上)《雁塔圣教序》亦称《慈恩寺圣教序》。

凡二石,唐高宗永徽四年(公元653年〕立两块石刻均在陕西西安慈恩寺大雁塔下。

前石为序,全称《大唐三藏圣教序》,唐太宗李世民撰文,褚遂良书,18行,行42字。

后石为记,全称《大唐皇帝述三藏圣教记》,唐高宗李治撰文,褚遂良书,20行,行42字,文右行。

《雁塔圣教序》此碑分两部分,前部《大唐三藏圣教序》由唐太宗撰文,表彰玄奘法师去印度取经,往返经历十七年,回长安后翻译佛教三藏要籍的情况。

后部《述三藏圣教序记》由高宗撰。

《雁塔圣教序》是褚遂良的代表作,是褚五十八岁时书,书后六年即去世,也可说是晚年留下的杰作,字体瘦劲,极富丰神。

《雁塔圣教序》在运笔上则采用方圆兼施,逆起逆止;横画竖入,竖画横起,首尾之间皆有起伏顿挫,提按使转以及回锋出锋也都有了一定的规矩。

唐张怀瑾评此书云:“美女婵娟似不轻于罗绮,铅华绰约甚有余态。

”秦文锦亦评曰:“褚登善书,貌如罗琦婵娟,神态铜柯铁干。

此碑尤婉媚遒逸,波拂如游丝。

能将转折微妙处一一传出,摩勒之精,为有唐各碑之冠。

”此碑最能代表其独特风格。

结字较欧、虞舒展,笔法变化亦多。

意间行草,疏瘦劲炼,雍容婉畅,仪态万方,足具丰神。

故张怀瓘赞曰:“美人婵娟,似不轻于罗绮;铅华绰约,甚有余态。

”此碑由当时名刻手万文韶刻,精细入微,兼得褚书形神。

另古同州亦有一文字相同的碑刻,称“同州圣教”,与此“雁塔圣教”相区别。

王偁曾评说:“……同州、雁塔两圣教序记是其自家之法,世传《兰亭》诸本,亦与率更不类。

盖亦多出自家机杼故也。

”此碑“记”中两个“治”字,为避高宗讳,缺末笔。

其书处学欧阳询等,继学虞世南,后取法王羲之,融会汉隶。

其特点是:正书丰艳,自成一家,行草婉畅多姿,变化多端。

当时与欧、虞齐名,学者甚多。

颜真卿亦受其影响。

《唐人书评》称褚书“字里金生,行间玉润,法则温雅,美丽多方。

”传世碑刻有《同州三藏圣教序碑》、《伊阕佛龛记》、《孟法师碑》等。

《圣教序》:全文密集解析提到《圣教序》的第一印象就是碑帖,但是跟许多著名碑帖一样,它们诞生的那一刻都不是作为书法作品,其地位要远远高于书法的层面,带有非常强的政治意义。

历史上所有的大书法家,他们的第一职业都不是书法家。

《圣教序》的全称是《大唐三藏圣教序》,这里的“圣教”就是对佛教的尊称,佛教道教的经籍宝典总称为藏,其实也就是具有宝藏的意思了。

佛教的藏有不同的类型,佛陀亲口传授的法门称为经藏,约束佛教信众行为的规定称为律藏,引申阐述佛经的理论称为论藏。

经、律、论三藏是总指佛教所有的经典,《圣教序》就是为佛教经典写的一篇序文。

《圣教序》前言唐代有一位著名的高僧叫玄奘,就是《西游记》中唐僧的原型人物,但真实的玄奘法师可比唐僧厉害多了,无论从智慧上还是从胆魄上都堪称高人。

玄奘法师是河南省偃师人,他十三岁时就已经出家为僧了,在唐太宗贞观三年,也就是公元629年玄奘法师从长安出发,当时还是以偷渡的形式出去的,历时四年辗转几万里,才抵达了古印度那烂陀寺,所以《西游记》主题曲唱的:一番番春秋冬夏,一场场酸甜苦辣。

歌词描写的是非常到位的,因为这个路程是非常艰辛的。

玄奘法师在那烂陀寺修习了精深的佛法,他是中国佛教唯识宗的创始人,在贞观十九年的时候,他从印度返回了长安,受到了非常隆重的接待,唐太宗确实赐给他一件珍贵的袈裟,就是那件被黑熊精惦记的锦襕袈裟。

玄奘法师的西行经历使得他对西域各国的情况了如指掌,在这方面的资料也是当时大唐王朝非常需要的,因为唐朝正处于鼎盛时期。

当时还在上升期,急需开疆拓土,所以这方面的材料是非常难得的。

玄奘法师归来之后就编撰了一部《大唐西域记》,这还是他在译经之前就先编了这部书,他记载了西域两百多个国家和地区的资料,这个东西是当时唐太宗的刚需,所以这个作品交付之后,玄奘法师才被安排在弘福寺主持译经,也就是翻译他从印度带回来的梵文经典,就是《西游记》里说的取回来的真经。

他最初译经的地点在弘福寺,在今天西安市的长安区。

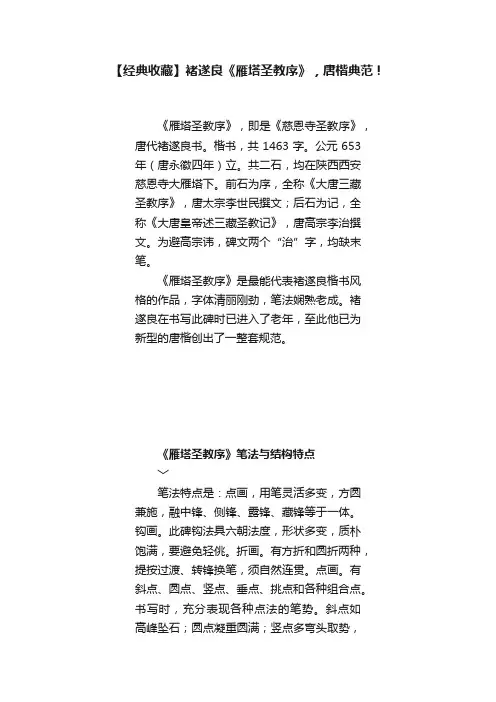

【经典收藏】褚遂良《雁塔圣教序》,唐楷典范!《雁塔圣教序》,即是《慈恩寺圣教序》,唐代褚遂良书。

楷书,共1463字。

公元653年(唐永徽四年)立。

共二石,均在陕西西安慈恩寺大雁塔下。

前石为序,全称《大唐三藏圣教序》,唐太宗李世民撰文;后石为记,全称《大唐皇帝述三藏圣教记》,唐高宗李治撰文。

为避高宗讳,碑文两个“治”字,均缺末笔。

《雁塔圣教序》是最能代表褚遂良楷书风格的作品,字体清丽刚劲,笔法娴熟老成。

褚遂良在书写此碑时已进入了老年,至此他已为新型的唐楷创出了一整套规范。

《雁塔圣教序》笔法与结构特点﹀笔法特点是:点画,用笔灵活多变,方圆兼施,融中锋、侧锋、露锋、藏锋等于一体。

钩画。

此碑钩法具六朝法度,形状多变,质朴饱满,要避免轻佻。

折画。

有方折和圆折两种,提按过渡、转锋换笔,须自然连贯。

点画。

有斜点、圆点、竖点、垂点、挑点和各种组合点。

书写时,充分表现各种点法的笔势。

斜点如高峰坠石;圆点凝重圆满;竖点多弯头取势,别具姿态;垂点有如水滴,活泼灵动;挑点气势连贯,极富行书意趣。

横画。

横画分为长、短两种。

长横,逆入、涩行、紧收,中段上鼓,形成弧状,有弹性;短横,切笔入纸,铺毫运行,轻收,线条凝练。

竖画。

竖有长短、曲直、垂悬各式,皆需挺拔劲健,力运末端。

提画。

提画是挑点的延长,要控制力度,不可软弱。

撇画。

长撇,起笔不宜过重,行笔稍按,力送撇尾;短撇,重顿起笔,棱角分明,短促有力。

捺画。

古意十足,尽显汉隶遗韵,由轻至重,一波三折。

褚遂良在书法结构上面的最大特点是扁方,为后世书风的演变埋下了伏笔。

变长为扁,宽绰疏朗。

结构特点:虽然其楷书笔法和结构也有一定的规律可循,但并不程式僵化,其结构的端正、灵动、宽绰、遒美。

在楷书的发展过程中,唐楷的“法度”,是后世无法企及的,但有一个别例,那就是褚遂良。

妍媚为主,体态多变。

从用笔和结构两方面都有表现,所谓用笔生结构,用笔的提按、转折换锋等方面的灵活多变,导致结构的婀娜多姿。

《褚遂良雁塔圣教序》放大版37张褚遂良雁塔圣教序01[放大]褚遂良雁塔圣教序02[放大]褚遂良雁塔圣教序03[放大]褚遂良雁塔圣教序04[放大]褚遂良雁塔圣教序05[放大]褚遂良雁塔圣教序06[放大]褚遂良雁塔圣教序07[放大]褚遂良雁塔圣教序08[放大]褚遂良雁塔圣教序09[放大]褚遂良雁塔圣教序10[放大]褚遂良雁塔圣教序11[放大]褚遂良雁塔圣教序13[放大]褚遂良雁塔圣教序14[放大]褚遂良雁塔圣教序15[放大]褚遂良雁塔圣教序16[放大]褚遂良雁塔圣教序17[放大]褚遂良雁塔圣教序18[放大]褚遂良雁塔圣教序19[放大]褚遂良雁塔圣教序20[放大]褚遂良雁塔圣教序21[放大]褚遂良雁塔圣教序22[放大]褚遂良雁塔圣教序23[放大]褚遂良雁塔圣教序24[放大]褚遂良雁塔圣教序25[放大]褚遂良雁塔圣教序26[放大]褚遂良雁塔圣教序27[放大]褚遂良雁塔圣教序28[放大]褚遂良雁塔圣教序29[放大]褚遂良雁塔圣教序30[放大]褚遂良雁塔圣教序31[放大]褚遂良雁塔圣教序32[放大]褚遂良雁塔圣教序33[放大]褚遂良雁塔圣教序34[放大]褚遂良雁塔圣教序35[放大]褚遂良雁塔圣教序36[放大]褚遂良雁塔圣教序37[放大][简介]《雁塔圣教序》立于唐永徽四年,唐褚遂良书。

此碑最有褚家之法,结字较欧、虞舒展,笔法变化亦多。

汇品:明盛时泰:《三藏圣教序》,世传二本,余赏评之,以为王书如干狐聚裘,痕迹俱无,褚书如孤蚕吐丝,文章具在。

然今藏书之家,右军之刻多有,而中书之搨仅见。

简翁此帙,纸墨两精,原溥可以保矣。

(《苍润轩碑跋》)清包世臣:河南《圣教序记》其书右行,从左玩至右,则字字相迎;从右看至左,则笔笔相背。

噫!知此斯可与言书矣。

(《艺舟双楫》)。

《圣教序》作品简介及赏析《圣教序》本身全名为《大唐三藏圣教序》,是唐太宗为了纪念唐三藏西天取经过程中,历经千重磨难才取得了拯救世人灵魂真经的艰难历程,全文是他亲自撰写的纪实文学作品。

估计他当时虽然贵为帝王,但社会影响力远不及文人大家,于是他发布了悬赏令。

大家都来吧,我李世民发布文章了,你们谁来写成书法作品,这样咱们在全国名气更大,作品不就传播的更远更广,也许几千年后也有人知道我们,来吧!其实这是几千年的效果还在发酵。

悬赏令一下,历史上最早相应是初唐书法四大家之一的家褚遂良,他很快用自己的书体写成了太宗李世明的《大唐三藏圣教序》书法作品,世称《雁塔圣教序》,又因慈恩寺与大雁塔同名,也被称为《慈恩寺圣教序》。

《雁塔圣教序》虽然笔法灵动飘逸,但基本运用的是楷书的笔意,而且字形扁宽,更像是隶书和楷书的结合体,离王羲之的书体风格相去甚远,引起了有些人的不满,不知道是唐太宗李世明本人还是文艺界,这个历史无从考证,但是后来怀仁和尚在李世民的首肯下决定从王羲之留存的书法作品中集字成《圣教序》,如审核通过,就刻字立碑,传于后世。

《雁塔圣教序》虽然有幸流传于世,但其社会影响力远不及《怀仁集王羲之书圣教序》,我估计是当时的社会风尚不喜欢这种瘦瘦的有骨感的书法体,因为唐代以肥为美的风尚已是历史事实,不然杨玉环的丰腴肥美和颜体的粗壮拙美怎么解释。

有幸的是历史把褚遂良的《雁塔圣教序》存留给我们,我们书家是不是可以考虑以它为基础,写出不一样的书体。

怀仁和尚接到任务后不遗余力,克服了许多困难完成了这篇书法巨著,可谓是书法史在东土大唐本土上又一次发起了掘经的运动,不知过了多久,我估计用了好多年吧,他才不辱使命完成了《唐集右军圣教序并记》,后来因为诸多原因有的称为《怀仁集王羲之书圣教序》,还有因碑首横刻有七尊佛像,又名《七佛圣教序》。

通称《三藏圣教序碑》。

《怀仁集王羲之圣教序》碑,全文共计2400多字,现藏于西安博物馆。

此碑内容包括唐太宗为玄奘法师翻译佛经而作的序文和太子李治作的序文以及玄奘写的谢表及《心经》,被通称为《三藏圣教序碑》。

《雁塔圣教序》碑文内容《雁塔圣教序》是一块古代碑文,内容丰富多样,具有深远的指导意义。

它记录了佛教在中国的传播历程,让我们更加了解了佛教在中国社会的影响和贡献。

《雁塔圣教序》描述了佛教传入中国的历史背景和经过。

它提到了印度僧人摩诃迦叶,作为佛教的创始人释迦牟尼佛的传教弟子,他的到来开启了佛教在中国的历史。

迦叶在中原一带传播佛教,并取得了一定的成果。

之后,摩诃迦叶的弟子发起了推广佛教的运动,使佛教在中国逐渐得以传播和接受。

这一历史环节的描述,使我们深刻理解到佛教传入中国是一个漫长而充满挑战的过程,也反映出佛教在中国的历史深度和底蕴。

《雁塔圣教序》还记载了佛教在中国的繁荣和影响力。

它提到了佛教的三宝——佛、法、僧。

这三宝代表着佛教的核心价值观和教义体系。

佛是指释迦牟尼佛,法是指佛教经典和教义,僧是指佛教徒中的僧人。

这一体系的建立和发展,推动了中国佛教的繁荣,也为社会带来了和谐、智慧和慈悲。

佛教的影响力进一步扩大,吸引了许多士人、宫廷和百姓的关注和追随,成为了中国古代文化的重要组成部分。

佛教教文化交流,也为中印两国的沟通互动提供了重要纽带,促进了两国之间的民族友好与文化传承。

《雁塔圣教序》中还提到了佛教对社会的正面影响。

它强调了佛教注重修身养性、培养智慧和慈悲心,使人们更能理解人生的真谛和价值。

佛教提倡的“正知正见”、“六度”等教义,也对社会生活和道德伦理起到了积极的引导作用。

佛教的普及和推广,积极影响了社会稳定、人民幸福和诗文艺术的发展,为中国古代社会的进步做出了不可磨灭的贡献。

《雁塔圣教序》碑文内容丰富生动,记录了佛教在中国的传播历程和影响力。

它深化了我们对中国佛教文化的认识和理解,提供了对现代社会发展的启示和借鉴。

我们应该珍视佛教在中国的历史地位和文化传承,传承发扬佛教的核心价值观,发挥佛教文化对社会和个人修养的积极作用,推动社会和谐与共荣。

同时,我们也应该积极加强与国际间的文化交流与合作,推动中华文化的传承与发展,为构建人类命运共同体做出自己的努力。

圣教序原文注释翻译原文:盖(1)闻(2)二仪(3)有像(4),显覆(5)载(6)以含生.(8);四时(9)无形,潜寒暑以化物(10)。

是以(11)窥(12)天鉴(13)地,庸愚皆识其端(14);明阴洞(15)阳,贤哲罕穷其数(16)。

注释:(1)盖:语气词,多用于句首,无实际意义。

(2)闻:知道。

(3)二仪:天地。

(4)像:形状,形象。

(5)覆:覆盖。

(6)载:承载。

(8)含生: 佛教用语,泛指一切有生命的。

(9)四时:四季。

(10)化物:化育万物。

(11)是以:所以。

(12)窥:观察。

(13)鉴:体察。

(14)端:征兆,迹象。

(15)洞:通晓,明彻。

(16)数:规律,道理。

译文:都知道天地是有表象的,所以显露在外、天覆盖着地,地承载着众生;四季没有表象,深藏着严寒酷热来化育万物。

所以观察体验天地的变化,即使是平凡而愚蠢的人也能知道他的一些征兆;要通晓阴阳的变化,即便是贤能的智者也极少有研究透的。

原文:然而天地苞(17)乎阴阳而易识者,以其有像也;阴阳处乎天地而难穷者,以其无形也。

故知像显可征徵(18),虽愚不惑;形潜莫睹(19),在智犹迷。

注释:(17)苞:包容。

(18)徵:即征,证明,验证.(19)覩:即睹,看见.译文:但是天地包容着阴阳变化使人能够认识的原因,是因为他有表象;天地间的阴阳变化难研究透的原因,是因为他是无形的。

所以天地的表象显露在外并能得到验证,即使是愚蠢的人也不至于迷惑;而阴阳的变化隐藏起来没人能看得见,即使是有智慧的人也会迷惑不解。

原文:况乎佛道崇(20)虚(21),乘幽控寂(22),弘济万品(24),典(25)御(26)十方(27)。

举(28)威灵而无上(29),抑(30)神力而无下(31),大之(32)则弥于宇宙(33),细之则摄(34)于毫厘。

无灭无生,历千劫(35)而不古;若隐若(36)显,运百福而长今。

注释:(20)崇:推崇,推重。

(21)虚:空,虚空。

(22)寂: 寂寥,寂静空旷。

《雁塔圣教序》亦称《慈恩寺圣教序》。

褚遂良书,永徽四年(653)立,正书,共21行,行42字。

存西安大雁塔。

此碑分两部分,前部《大唐三藏圣教序》由唐太宗撰文,表彰玄奘法师去印度取经,往返经历十七年,回长安后翻译佛教三藏要籍的情况。

后部《述三藏圣教序记》由高宗撰。

此碑是褚五十八岁时书,最能代表其独特风格。

意间行草,疏瘦劲炼,雍容婉畅,仪态万方,足具丰神。

故张怀瓘赞曰:“美人婵娟,似不轻于罗绮;铅华绰约,甚有余态。

”此碑由当时名刻手万文韶刻,精细入微,兼得褚书形神。

简体盖闻二仪有象,显覆载以含生。

四时无形,潜寒暑以化物。

是以窥天鉴地,庸愚皆识其端。

明阴洞阳,贤哲罕穷其数。

然而天地苞乎阴阳而易识者,以其有象也。

阴阳处乎天地而难穷者,以其无形也。

故知象显而征,虽愚不惑,形潜莫覩,在智者迷。

况乎佛道崇虚,乘幽控寂,弘济万品,典御十方。

举威灵而无上,抑神力而无下。

大之则弥于宇宙,细之则摄于毫厘。

无灭无生,历千劫而不古。

若隐若显,运百福而长今。

妙道凝玄,遵之莫知其际。

法流湛寂,挹之则莫测其源。

故知蠢蠢凡愚,区区庸鄙,投其旨趣,能无疑惑者哉。

然则大教之兴,基乎西土。

腾汉庭而皎梦,照东域而流慈。

昔者分形分迹之时,言未驰而成化。

当常现常之世,人仰德而知遵。

及乎晦影归真,迁仪越世。

金容掩色,不镜三千之光。

丽象开图,空端四八之相。

于是微言广被,拯含类于三途。

遗训遐宣,导群生于十地。

然而真教难仰,莫能一其指归,曲学易遵,邪正于焉。

纷糺所以空有之论,或习俗而是非。

大小之乘,乍沿时而隆替。

有玄奘法师者,法门之领袖也。

幼怀贞敏,早悟三空之心。

长契神情,先苞四忍之行。

松风水月,未足比其清华。

仙露明珠,讵能方其朗润。

故以智通无累,神测未形。

超六尘而迥出,只千古而无对。

凝心内境,悲正法之陵迟。

栖虑玄门,慨深文之讹谬。

思欲分条,析理广彼前闻。

截伪续真,开兹后学。

是以翘心净土,往游西域。

乘危远迈,杖策孤征。

积雪晨飞,涂闲失地。

惊砂夕起,空外迷天。

《褚遂良书雁塔圣教序》释文

太宗文皇帝制三藏圣教序

盖闻二仪有象,显覆载以含生。

四时无形,潜寒暑以化物。

是以窥天鉴地,庸愚皆识其端。

明阴洞阳,贤哲罕穷其数。

然而天地苞乎阴阳而易识者,以其有象也。

阴阳处乎天地而难穷者,以其无形也。

故知象显可征,虽愚不惑,形潜莫覩,在智犹迷。

况乎佛道崇虚,乘幽控寂。

弘济万品,典御十方。

举威灵而无上,抑神力而无下。

大之则弥于宇宙,细之则摄于毫厘。

无灭无生,历千劫而不古;若隐若显,运百福而长今。

妙道凝玄,遵之莫知其际;法流湛寂,挹之莫测其源。

故知蠢蠢凡愚,区区庸鄙,投其旨趣,能无疑惑者哉。

然则大教之兴,基乎西土,腾汉庭而皎梦,照东域而流慈。

昔者分形分迹之时,言未驰而成化;当常现常之世,人仰德而知遵。

及乎晦影归真,迁仪越世。

金容掩色,不镜三千之光;丽象开图,空端四八之相。

于是微言广被,拯含类于三途;遗训遐宣,导群生于十地。

然而真教难仰,莫能一其指归;曲学易遵,邪正于焉纷纠。

所以空有之论,或习俗而是,非大小之乘,乍沿时而隆替。

有玄奘法师者,法门之领袖也。

幼怀贞敏,早悟三空之心;长契神情,先苞四忍之行。

松风水月,未足比其清华;仙露明珠,讵能方其朗润。

故以智通无累,神测未形,超六尘而迥出,只千古而无对。

凝心内境,悲正法之陵迟;栖虑玄门,慨深文之讹谬。

思欲分条析理,广彼前闻。

截伪续真,开兹后学。

是以翘心净土,往游西域。

乘危远迈,杖策孤征。

积雪晨飞,涂间失地;惊砂夕起,空外迷天。

万里山川,拨烟霞而进影。

百重寒暑,蹑霜雨而前踪。

诚重劳轻,求深愿达。

周游西宇,十有七年,穷历道邦,询求正教。

双林八水,味道餐风。

鹿菀鹫峰,瞻奇仰异。

承至言于先圣,受真教于上贤。

探赜妙门,精穷奥业。

一乘五律之道,驰骤于心田;八藏三箧之文,波涛于口海。

爰自所历之国,总将三藏要文。

凡六百五十七部,译布中夏,宣扬胜业。

引慈云于西极,注法雨于东垂。

圣教缺而复全,苍生罪而还福。

湿火宅之干焰,共拔迷途;朗爱水之昏波,同臻彼岸。

是知恶因业坠,善以缘升,升坠之端,惟人所托。

譬夫桂生高岭,云露方得泫其花;莲出渌波,飞尘不能污其叶。

非莲性自洁,而桂质本贞。

良由所附者高,则微物不能累;所凭者净,则浊类不能沾。

夫以卉木无知,犹资善而成善,况乎人伦有识,不缘庆而求庆,方冀兹经流施,将日月而无穷。

斯福遐敷,与乾坤而永大。

永徽四年,岁次癸丑十月己卯朔十五日癸巳建。

中书令臣褚遂良书。