畲族文化

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:6

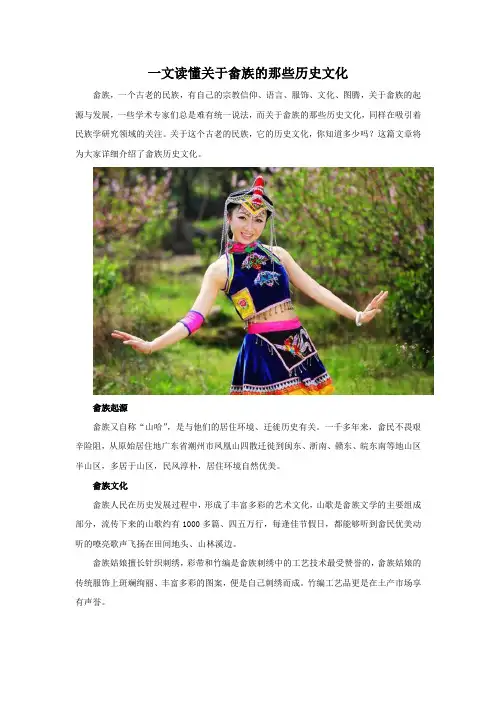

一文读懂关于畲族的那些历史文化畲族,一个古老的民族,有自己的宗教信仰、语言、服饰、文化、图腾,关于畲族的起源与发展,一些学术专家们总是难有统一说法,而关于畲族的那些历史文化,同样在吸引着民族学研究领域的关注。

关于这个古老的民族,它的历史文化,你知道多少吗?这篇文章将为大家详细介绍了畲族历史文化。

畲族起源畲族又自称“山哈”,是与他们的居住环境、迁徙历史有关。

一千多年来,畲民不畏艰辛险阻,从原始居住地广东省潮州市凤凰山四散迁徙到闽东、浙南、赣东、皖东南等地山区半山区,多居于山区,民风淳朴,居住环境自然优美。

畲族文化畲族人民在历史发展过程中,形成了丰富多彩的艺术文化,山歌是畲族文学的主要组成部分,流传下来的山歌约有1000多篇、四五万行,每逢佳节假日,都能够听到畲民优美动听的嘹亮歌声飞扬在田间地头、山林溪边。

畲族姑娘擅长针织刺绣,彩带和竹编是畲族刺绣中的工艺技术最受赞誉的,畲族姑娘的传统服饰上斑斓绚丽、丰富多彩的图案,便是自己刺绣而成。

竹编工艺品更是在土产市场享有声誉。

在畲族乡众人皆知,畲乡人的特色产品。

畲族风俗节日畲族人很重视传统节日,重视祖先崇拜,每年二、七、八月的十五日为祭祖日,每年农历三月初三,是畲族传统节日,在这一天,人们云集歌场,自晨至暮,对歌盘歌,人们沉浸在热闹欢快的歌海中。

畲族宗教信仰畲族有图腾崇拜和祖先崇拜。

信奉猎神自古以来就是畲族人民的主要信仰之一,盘瓠是畲族图腾崇拜的物件。

畲族先民把盘瓠描塑成神奇、机智、勇敢的民族英雄,尊崇为畲族的始祖,把有关始祖盘瓠的传说画在布上,制成约40幅连环画式的图像,代代相传,称为“祖图”。

畲族作为中国古老少数民族之一,为我们留下了更多辉煌的历史文化,对于研究人类文明发展起到了重要作用。

关于畲族的众多历史文化,还有更多值得我们去探索。

畲族文化特色活动策划方案一、方案背景畲族是中国少数民族之一,分布在福建、江西、浙江以及江苏等地区,是中国传统农耕文化的重要代表之一。

畲族文化源远流长,丰富多样,融入了土地、农耕、渔猎、音乐、舞蹈等元素,具有独特的特色和价值。

为了弘扬和传承畲族文化,组织一系列畲族文化特色活动是非常必要和重要的。

二、活动目标1. 宣传畲族文化,提高公众对畲族文化的认知和了解;2. 增强畲族群众的凝聚力和认同感,促进社会和谐稳定;3. 推动畲族文化的传承与发展,培养畲族文化的接班人和传承人。

三、活动内容1. 畲志文化展示在活动现场设置畲志文化展厅,展示畲族文化的经典艺术品、传统手工艺品以及畲族服饰等。

通过展示畲族文化的独特魅力,让参观者深入了解畲族文化的内涵和特色。

2. 畲族文化论坛邀请学术界的专家学者以及畲族地区的代表人物,举办畲族文化论坛。

通过专家学者的讲座和代表人物的经验分享,探讨畲族文化的历史、现状和未来发展方向,推动畲族文化的研究和传承。

3. 畲族音乐舞蹈展演组织畲族音乐和舞蹈的展演活动,让观众感受畲族音乐的节奏感和独特的舞蹈风格。

同时,鼓励社区和学校组织畲族音乐和舞蹈培训班,让更多的人参与到畲族音乐和舞蹈的创作和传承中。

4. 传统农耕技艺展示邀请畲族地区的农民代表,展示传统农耕技艺和农具的使用方法,让参观者了解畲族传统农耕文化的价值和意义。

同时,组织农耕技艺比赛活动,让更多的人参与到畲族传统农耕文化的传承中。

5. 古代畲族民居建筑展示在活动现场设置畲族传统民居模型展览,通过展示畲族传统民居的建筑风格和特点,让人们了解畲族民居的独特魅力和文化内涵。

同时,邀请专业人士开展畲族传统建筑的保护和修缮工作坊,促进畲族传统建筑的保护和传承。

6. 畲族美食品鉴会组织畲族美食品鉴会,让大家品尝畲族特色美食,体验畲族的独特饮食文化。

同时,邀请畲族家庭开办畲族饮食文化讲堂,传授畲族传统饮食的烹饪技巧和知识。

四、活动组织1. 成立活动组织委员会,明确各个岗位职责,确保活动的顺利进行;2. 邀请相关专家学者和畲族地区的代表人物担任活动的指导专家;3. 向相关政府部门申请活动场地和经费支持;4. 招募志愿者参与活动的组织和服务工作;5. 制定详细的活动计划和时间表,确保活动的有序进行。

畲族传统文化的传承作文600字英文回答:The inheritance of the traditional culture of the She ethnic group is of great significance in preserving their unique identity and promoting cultural diversity. The She people have a rich cultural heritage that includes their language, customs, festivals, and traditional art forms. The transmission of this cultural heritage is primarily achieved through oral traditions, rituals, and the passing down of skills and knowledge from one generation to the next.One way in which the She people preserve their traditional culture is through their language. The She language is a branch of the Sino-Tibetan language family and has its own unique grammar and vocabulary. It is primarily spoken by the older generation, and efforts are being made to teach the language to younger members of the community. This is done through language classes andcultural activities that incorporate the use of the She language.Another important aspect of the She culture is their traditional customs and festivals. These customs and festivals reflect the She people's beliefs, values, and way of life. For example, the She people have a tradition of worshipping their ancestors and the natural world. They believe that their ancestors continue to influence their lives and offer guidance and protection. This belief is celebrated through various rituals and ceremonies, such as the Ancestor Worship Festival and the Mountain Worship Festival.The She people also have a rich tradition oftraditional art forms, such as embroidery, weaving, and wood carving. These art forms are not only a form ofartistic expression but also serve as a means of passing down cultural knowledge and skills. For example, the She women are known for their intricate embroidery work, which often depicts scenes from their daily lives, folklore, and nature. By teaching these art forms to younger generations,the She people ensure that their cultural heritage is preserved and continues to thrive.中文回答:畲族传统文化的传承对于保护他们独特的身份和促进文化多样性具有重要意义。

畲族服饰特点简介

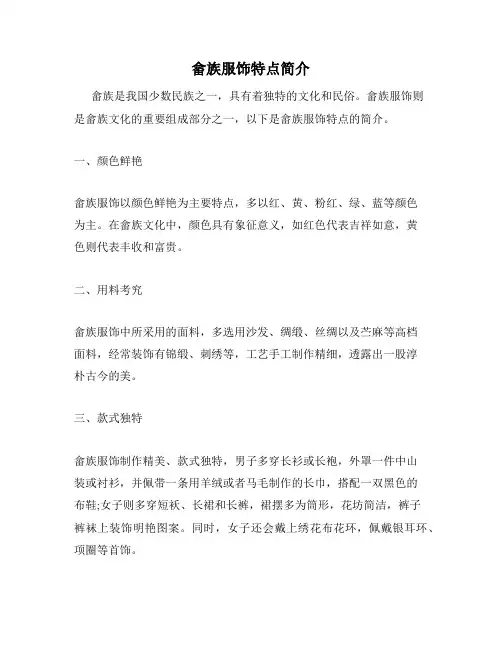

畲族是我国少数民族之一,具有着独特的文化和民俗。

畲族服饰则

是畲族文化的重要组成部分之一,以下是畲族服饰特点的简介。

一、颜色鲜艳

畲族服饰以颜色鲜艳为主要特点,多以红、黄、粉红、绿、蓝等颜色

为主。

在畲族文化中,颜色具有象征意义,如红色代表吉祥如意,黄

色则代表丰收和富贵。

二、用料考究

畲族服饰中所采用的面料,多选用沙发、绸缎、丝绸以及苎麻等高档

面料,经常装饰有锦缎、刺绣等,工艺手工制作精细,透露出一股淳

朴古今的美。

三、款式独特

畲族服饰制作精美、款式独特,男子多穿长衫或长袍,外罩一件中山

装或衬衫,并佩带一条用羊绒或者马毛制作的长巾,搭配一双黑色的

布鞋;女子则多穿短袄、长裙和长裤,裙摆多为筒形,花坊简洁,裤子

裤袜上装饰明艳图案。

同时,女子还会戴上绣花布花环,佩戴银耳环、项圈等首饰。

四、富有民族特色

畲族服饰十分讲究民族特色,服饰上常常绣有畲族图案和文字,如"甲琴"、"留芬"等,这些图案和文字多寓意着吉祥、祝福、美好的寓意。

此外,畲族服饰中还体现了畲族的传统文化,如畲族传统匹绸、古板书的图案和方式等。

总之,畲族服饰独具特色,具有丰富的文化内涵。

随着现代化的不断发展、生活方式的逐渐改变,畲族服饰得到了传承和发展,同时也引起了更多人民群众的关注和喜爱。

畲族非遗事象

1.畲族民歌舞:畲族民歌舞是畲族非遗文化的重要组成部分,包括畲

族男舞、女舞、祭祀舞等多种形式,以其优美的音乐节奏、动人的舞蹈姿态、淳朴的歌词内容引人注目。

2.畲族传统建筑:畲族传统建筑是畲族文化的瑰宝,以“三川一墩、

四面半坡、中一竿两层、四个头顶”为特色,体现了畲族的环保理念、生

活方式及节俭自立的精神。

3.畲族刺绣:畲族刺绣是一项传统的手工艺,采用自然染料和手工绣线,富有浓郁的地域特色和民族风味,既能展示畲族的服饰文化,又可以

用来装饰生活用品及饰品。

4.畲族竹编:畲族竹编是一种传统的手工艺品,多钟爱于生活中的大

大小小的用品,如筐、鞋、席等,用竹编成的物品结实、耐用、环保,是

畲族人们自给自足的生活方式。

5.畲族木雕:畲族木雕是以硬木为主要材料,采用雕刻和雕切工艺创

作而成的生活用品和艺术品。

畲族木雕制作的产品外形优美,细节精致,

再加上各种精美的图案和纹饰,更具有浓郁的民族风味。

6.畲族药物祭祀:畲族的药物祭祀是一种尊崇自然、敬畏万物的人文

活动,其祭祀方式、步骤及所用药材、器具等均有固定的规矩,既是一种

文化传承,又是一种传统医学的应用。

7.畲族传统节日:畲族传统节日有“寒衣节”、“儿童节”、“吃新节”、“花会节”等多种,这些节日主要是围绕畲族的农耕生活而设定的,其庆祝方式和活动内容极具特色,是畲族文化的重要载体。

畲族的服饰文化有什么畲族的服饰文化有什么在畲族文化中,不得不说的就是畲族独有的服饰文化了。

下面是店铺为你搜集到的畲族服饰文化内容,欢迎阅读。

畲族服饰的历史明代中期,官修方志仍然称在潮州,夫妇离异自由轻率随便,且妇女大多不缠足。

嘉靖年间的潮州社会“父子或至异居,夫妇之间亦有轻相背弃者。

”明中叶福州人谢肇淛曰:“今世吾闽兴化、泉、漳三郡,以屐当靸,洗足竟,即跣而着之,不论贵贱男女皆然,盖其地妇女多不缠足也。

”潮州也有同样的情形:“潮人喜穿木屐,至妇女皆然。

”妇女入庙烧香,朔望充斥,然皆中年以上者。

及岁时应节,踏青步月,观剧赏灯,少艾结群,直排守令之闼,拥挤公堂,沸若鼎溢。

遨游寺观,跳叫无忌,不复知人间有男女之别矣。

海滨之妇,或捕鱼虾、拾蛤蜊以资生计。

山城闺阁,日陟冈峦,樵苏为业,蓬头赤脚,多力善耕,虽昧逾阃之戒,然瘠土民劳,亦其势然也。

可见清代中前期以前,闽南、潮州下层妇女并不像我们中传统的一副循规蹈矩的“淑女”形象。

“文公帕”是古代潮汕妇女的服饰,清代梁绍壬的《两般秋庵随笔》记载:“广东潮州妇女出行,则以皂布丈余蒙头,自首以下,双垂至膝。

时或两手翕张其布以视人,状甚可怖,名曰文公帕,昌黎遗制也。

”福建的泉、漳二州也有此俗,但称为“文公兜”,以为是朱子遗教。

然而椎髻蒙面的风俗本来就不是汉族的特征,与儒学更是风马牛不相及。

前文所引的《三阳志》先强调其俗“与中州异”,接着又说:“嘉定间,曾侯噩下令谕之,旧俗为之一变,今无复有蛮妆者矣。

”明确指出这种妆容属于“蛮妆”。

只是这种习俗由来已久,并未如文中所说的因地方官的劝喻而绝迹了,因为直到晚清民国,潮属妇女仍以高髻椎结为特色,如《中华全国风俗志》载:“唯其髻发,则殊可怪。

如惠来则多将发于脑后结束成小刀形,而旋其末于顶,贯于一红染之竹筒;筒长二寸许,圆径大小如银元,发突出筒外寸许,乃结以经绳,横以约长五寸之针,循下牢插,四围点缀以珠,借壮观瞻,行时动摇不定,如鹭鸶之踣伏颅上,诚奇观也。

“非遗”视域下赣东北畲族民俗文化初探赣东北地区是江西省的一个重要地域,这片土地上分布着丰富多彩的民俗文化。

作为当地的少数民族之一,畲族人民传承了悠久的民俗文化,其中蕴含着丰富的非物质文化遗产。

在“非遗”保护传承的大潮中,赣东北畲族的民俗文化备受关注。

本文将从“非遗”的视角出发,以赣东北畲族民俗文化为切入点,探讨其独特魅力和传承困境。

畲族是中国的一个少数民族,主要分布在福建、江西、浙江和广东等地,其中赣东北地区的畲族人口较多。

畲族民俗文化丰富多彩,在传统民俗活动、宗教信仰、语言文字、服饰饮食、建筑艺术等方面均有独特的表现。

畲族的民俗文化在历史长河中不断演变和传承,形成了独特的文化景观。

畲族的传统民俗活动是其民俗文化的重要组成部分。

畲族有很多节日和民俗活动,例如农历正月初一的“赛龙船”活动、清明节的祭祖活动、农历七月初七的“双节”等。

这些活动中融入了丰富的歌舞、祭祀、民间艺术等元素,展现出畲族人民勤劳朴实、乐观豁达的生活态度。

尤其是“赛龙船”活动,作为畲族传统的一种船乐活动,已被列入国家级非物质文化遗产名录,具有重要的历史、文化和民俗意义。

畲族的宗教信仰也是其民俗文化的重要组成部分。

畲族人民信奉道教、佛教和儒教等教派,形成了独特的宗教文化。

畲族祭祖等传统仪式十分重要,这既是宗教信仰的表现,也是对祖先的敬仰和传统文化的传承。

畲族还有着丰富的民间信仰和传说,如“妖怪传说”、“龙船乐传说”等,这些都是畲族民俗文化不可或缺的一部分。

畲族的语言文字、服饰饮食、建筑艺术等也展现出独特的民俗文化特色。

畲族有着独特的语言文字,其方言具有浓厚的地方特色,是畲族文化传承的重要载体。

而畲族的服饰饮食也极具特色,如畲族的传统服饰多以青蓝色为主,图案简洁大方,展现出淳朴的农家风情。

畲族的建筑艺术以竹楼、水屋为主,展现出别具一格的民族建筑艺术风貌。

在现代社会的冲击下,赣东北畲族民俗文化面临着许多传承困境。

一方面,随着城乡一体化的加速推进和现代生活方式的影响,许多畲族传统民俗活动逐渐式微,年轻一代对传统文化兴趣不大,传承受到挑战。

试析潮州民俗文化的畲族渊源前言潮州是一个历史文化悠久的城市,其民俗文化丰富多彩、千姿百态,其中不乏畲族文化的痕迹。

畲族是我国少数民族之一,分布在福建、江西、广东等省份,也有一部分畲族人口居住在潮汕地区。

在长期的文化交流中,畲族文化融入到潮州民俗文化中,成为其独特的一部分。

本文旨在通过对潮州民俗文化的畲族渊源进行探讨,以期加深对潮州本土文化的了解与认识。

潮州民俗文化中的畲族痕迹畲族服饰元素潮州民俗文化中的服饰元素中,畲族元素的影响较为明显。

畲族人民崇尚自然,他们深知植物和动物的特性,在服饰上大量地运用了这些元素,形成独特的服饰风格和特色。

而潮州民俗文化中,也有许多服饰元素与畲族服饰有着异曲同工之妙,例如潮州女子的花妆和畲族女子的化妆,都有将鲜花和自然物作为装饰的习俗。

畲族音乐元素畲族音乐有着较为明显的特色,畲族乐器吹奏表现了较强的田园气息。

而在潮州民俗音乐中,由于长期的文化交流,畲族元素和潮汕地区本土元素融合在了一起,形成了具有独特风格的潮汕音乐。

逢年过节的畲族传统习俗潮州地区有很多逢年过节的民俗活动,而畲族传统习俗也是其中之一。

例如每年的春节和端午节期间,在潮州地区都会有吊脚楼高歌的风俗,这一风俗一定程度上与畲族人民在传统节日中的火把祭祀有关。

此外,在潮州地区还有棚戏和骆马戏等传统演出,也有许多畲族的影子。

畲族文化在潮州民俗文化中的影响崇尚自然的价值观畲族人民崇尚自然,重视人与自然的和谐相处,这一价值观在潮州地区也得到了遵循和传承。

潮州人民对大自然有深刻的理解,尊重自然、依赖自然、保护自然,这与畲族人民的价值观是不谋而合的。

传统习俗的传承畲族传统文化中具有浓郁的农耕文化色彩,讲究孝亲爱老、邻里和睦。

这一文化在潮州地区也有着广泛的传承,例如每年的清明节期间,潮州地区会举行扫墓、祭祖的活动,这与畲族传统文化中的祭祀活动有着异曲同工之妙。

结语潮州民俗文化是一部丰富多彩、绚烂多彩的文化,其中畲族元素是其独特的一部分。

畲族婚嫁风俗1. 引言畲族是中国的一个少数民族,分布在福建、江西、浙江和广东等地。

畲族婚嫁风俗是畲族人民生活中重要的组成部分,既反映了畲族传统文化的特点,也是维系畲族社会稳定和传承的重要方式。

本文将介绍畲族婚嫁的一些基本特点和相关的风俗习惯。

2. 畲族婚姻的准备2.1 媒婆的角色在畲族社会,找媳妇往往需要借助媒婆的帮助。

媒婆通常是有一定社会地位、经验丰富的妇女,她们会负责介绍合适的家庭和女子,以及协助双方家庭商议婚姻事宜。

媒婆的选择非常重要,她们的言行举止必须得体、谨慎,否则可能会干扰婚姻的发展。

2.2 选妻的标准在畲族社会,男方家庭在选妻时通常会考虑女方的家庭背景、品德、生活习惯等方面。

与传统的婚姻相比,男方通常不会直接见到女方,而是通过媒婆和女方的家人进行交流,并听取媒婆的意见。

在选定媳妇后,男方家庭会派人去女方家庭送礼,以示诚意。

3. 婚礼仪式3.1 婚期的确定畲族婚礼通常在农忙季节结束后举行,婚期的选择需要避免与其他村落的婚礼冲突。

准新郎与村中其他男子商议后,再由媒婆与新娘家商定具体婚期,以确保各方都方便参加。

3.2 婚礼前的准备在畲族婚礼前,新娘家会为新娘准备嫁妆和婚礼用品。

女方家长通常会提前将一些生活用品和嫁妆送到男方家,以显示对新娘的爱心和关怀。

婚礼前,双方家庭会商议婚礼的具体安排,包括婚礼的地点、形式和流程等。

3.3 婚礼的进行在婚礼当天,新娘会穿上华丽的嫁衣,并由亲戚陪同前往男方家。

在抵达男方家时,女方家人会在门口摆放一些仪式性的物品,如鸡蛋和鲜花,以示对新娘的祝福。

新娘会接受重重考验,如填字、猜谜等,以展示自己的才华和智慧。

最后,新娘会依次向男方家庭的长辈行礼,表示尊敬和谢意。

4. 婚后生活4.1 房屋的选择在畲族社会,新婚夫妇通常会选择在男方家住宿。

男方家庭会为新夫妇修建新居,以作为他们未来共同生活的场所。

屋子的设计和建造往往会充分考虑夫妻双方的需求和习惯,力求给他们一个温馨舒适的家。

畲族文化 在长期的历史进程中,畲族人民创造了富有本民族特色的文化,形成了独具特色的民俗风情。 畲族民间文学艺术璀璨夺目,包括歌谣、故事、音乐、舞蹈等,特别是畲族民歌独树一帜,是畲族文化中最具代表性的部分,在全国民族文学发展史上占有十分突出的地位。 以祖宗崇拜和多神崇拜为特征的宗教文化,是畲族文化的重要特征之一。引人关注的还有畲族的医药学和畲族武术。畲族医药专科性强,具有特殊的传艺方式、独特的疾病观和治疗方法;畲族武术是在吸取南少林精华的基础上融汇而成,具有步稳势烈,发力短、猛、狠,攻守严谨,进攻多用指法、掌法等特点。

1 畲族简介 畲族分布在福建、浙江、江西、广东、安徽等省,多居住在江南丘陵地带。其先民是长河“武陵蛮”的一支,后经多次迁徙,大约在十三四世纪来到福建北部和浙江南部的山区。 畲族有自己的语言,属汉藏语系苗瑶语族。无文字,通用汉文。 畲族的宗教信仰主要是祖先崇拜。 畲族住房多为茅草房和木结构瓦房,一般都有厅堂和左右厢房。盖房往往是先立柱、上梁、盖瓦,然后再筑墙和整修室内。 畲族妇女多穿大襟小袖衫,衣领袖口和右襟多镶花边。花边为宽纹的是中青年妇女的服装;老年妇女则穿窄纹花边的衣服、短裤,裤角镶有锯齿形花纹,束黑色绑腿。畲族妇女的“凤凰装”别具风格,在衣裳、围裙上刺绣各种彩色花边,多是大红、桃红夹着黄色的花纹,镶绣的金丝银线象征着凤凰颈、腰和美丽的羽毛,金色腰带象征着凤凰尾巴,周身叮当作响的银器象征着凤凰的鸣叫。全套“凤凰装”一般作为畲族女子的嫁衣。 每年农历三月三是畲族的传统节日,各家照例要蒸乌米饭,用来聚餐、赠友、祭祀祖先。乌米饭的做法是把野生植物乌树叶捣碎煮汁,然后捞出,在汁中放入糯米,这样做出的饭颜色乌黑,数日不馊,用猪油炒热,香软可口。 祖图,又称“盘瓠图”,是畲族信仰的主要标志之一。畲 族把有关始祖盘瓠的传说画在布上,制成约40幅连环画式的图像,代代相传,称为“祖图”。畲族民间还有“高皇歌”,记述盘瓠王不平凡的经历,歌颂其英勇杀敌、繁衍子孙的丰功 伟绩。畲族每年还定期举行隆重的祭祀,族人共聚祠堂、悬挂祖图,是早期原始社会中图腾 崇拜的残迹。 二月二“会亲节”是畲族传统节日之一。由于族支繁衍,子孙散于浙南、闽东各地,省亲路远,探亲无期,便约定在每年春耕前的农历二月二为“会亲节”,迄今已有200多年历史。节日中人们从四面八方云集而来,访亲友、致问候。入夜,约为信号的信炮凌空而起,一队队提灯游村的人贯穿行于各个畲村,山谷里礼炮齐鸣、烟花怒放。 畲族喜爱武术。他们的武术基本上可分棍术和拳术两大类。由于根术器械的长短及其功用有别,又有不同的名称,一种叫“丈八棍”,长一丈二尺,由单人要弄。另一种叫“齐眉棍”或称“盘柴极”,长六尺,两人对打。棍术动作复杂多样,有双头挺、三步跳、四步半、七步、九步、猴子翻身等。拳术(又叫“打工头”)在一些富族山村十分盛行,还有令人叫绝的点穴功夫。 畲族地区多属亚热带湿润性季风气候,有丰富的作物及特产资源,农产品以稻谷、玉米、豆类、烟叶、土豆为主,盛产林木及毛竹。树木以松杉为主,还有世界稀有的珍贵树种栓皮栎、檫树。最具特色的是方形木,树干棱角分明,枝叶茂盛。畲族地区还盛产茶叶、油桐、香菇及名贵药材,著名的景宁“金奖惠明茶”就出产在这里。此外,畲族地区还有丰富的动植物及矿产资源。

2 畲族节日、礼祭食俗 畲家很重视传统节日,在节日期间除酒肉必不可少外,每个节日吃什么都有一定的传统习惯。如:三月三吃乌饭,清明节吃清明餜,端午节包粽子等,但不论过什么节日都要做糍粑。成年人过生日除杀鸡、宰鸭外,也要做糍粑。畲家有句俗语:“大人生日一臼餜,小孩生日一双蛋。” 祭祖时要以两杯酒、一杯茶、三荤三素六碗菜,加上不同时节的餜。 畲族婚礼别具情趣,届期新郎由岳家亲迎,岳家款以饭。就餐时,餐桌上不陈一物,必俟新郎一一指名歌之,如:要筷子则唱《筷歌》,要酒则唱《酒歌》,司厨也要以歌相和,其物应声而出,席毕新郎还需把餐桌上的东西一件件唱回去。 有客人到门,都要先敬茶,一般要喝两道。有一种说法:“喝一碗茶是无情茶。”还有说法:“一碗苦,两碗补,三碗洗洗嘴。”客人只要接过主人的茶,就必须喝第二碗。如果客人口很渴,可以事先说明,直至喝满意为止。若是来者是女客,主人还要摆上瓜子、花生、炒豆、干菜等零食。

3 日常食俗 畲族的日常主食以米为主,除米饭外,还有以稻米制作成的各种糕点,常统称为“餜”。畲家常食的米饭有籼、粳、糯三种。从黏性上分,糯米最黏,粳米次之,籼米基本无什么黏性,但籼米出饭最多,畲家食用的米饭以籼米最为普遍。籼米也常被用来制作粉干,即将籼米磨成粉,加馊饭揉成团蒸熟,再用粉干机压挤成丝状,再蒸透即可食用。也可晒干长期保存,粉干味素可口,适于怕油腻者食用。籼米加部分鱼米磨成粉可蒸成各种糕。将米粉调成糊状,蒸成水糕。如加入红糖蒸熟称勺糖糕或红糕;加入碱水蒸熟称黄糕;只加盐称白糕,统称水糕,蒸好后可以存放,糖糕表面加上芝麻、花生等,晾硬存放,吃时再蒸软。黄糕可用灰碱水浸泡保存,食用时杂以其他菜肴加汤煮食。粳米主要用来制作年糕,制作时先把粳米粉揉成团蒸熟,放入年糕挤压机加压即成;也可选用一种当地产的特殊灌木烧成灰,用水出碱水,把鱼米放入水中浸涨,去水后倒入甑中蒸透,再放入臼中舂成团,搓成500—1000克长扁形餜;也可用酒炒软仅为旅行和劳动中的食品,冷时不硬,可以随时食用。糯米多用来酿酒,打糍粑。用糯米做糍粑是先把糯米蒸熟,然后置入臼内舂成团,搓成月饼大小的饼子。蘸红糖和芝麻粉趁热吃,香甜细软。民间有“冷粽热麻糍”之说,意为糍粑只有热吃才有味道。除米饭外,番薯仍是畲族农家主食之一。番薯除直接煮熟外,大都是先切成丝,洗去淀粉,晒干踏实于仓或桶内,供全年食用;也有先把番薯熟煮,切成条晒成八成干长期存放。煮熟晒干的番薯大都作为干粮,直接食用。民间有的人把生番薯切成片,放入滚水中煮成八成熟,捞出风干或晒干,再用沙炒或油炸,过年过节常吃,并用来招待客人。番薯丝洗出的淀粉经过几次过滤后,晒干,少部分用作干淀粉做菜,大部分用来做粉丝,做法是把干淀粉用水拌成糊,用蒸笼蒸熟,冷却变硬后刨成丝,晒干即成。粉丝是畲家招待客人制作点心和菜肴的重要原料。 畲家大都喜食热菜,一般家家都备有火锅,以便边煮边吃。除常见蔬菜外,豆腐也经常食用,农家招待客人最常见的佳肴是“豆腐娘”,即先把黄豆洗净用水浸涨,再用石磨(现在有的地方用电磨)磨成浆,再用温火烧熟,配以辅料,其味道非常鲜美。还有用辣椒、萝卜、芋头、鲜笋和姜做成的卤咸菜,其中以卤姜最具特色。用以做菜的竹笋有雷竹、金竹、乌桂竹、石竹、牡丹竹、蛙竹等十余种之多。竹笋差不多是畲家四季不断的蔬菜。有这样的说法:一年十二月中只有八月无笋,用茭白替代。竹笋除鲜吃外,还可制作干笋长期保存。制作干笋时先将鲜笋煮熟,撕成两半,晒干或熏干即可。在景宁一带的畲家制作干笋时,先将鲜笋切成片,加盐猛火炒熟,再用文火焙干,装入竹筒内,用竹壳封口倒置,民间称这种干笋为“扑笋”。肉食最多的是猪肉,一般多用来炒菜。 饮茶是畲家日常必不可少的,大部分以自产的烘青茶为主。

4 畲族服饰 畲族服饰反映在妇女的穿着打扮上。畲族妇女服装,各地略有差别,其共同特点是上衣多刺绣。尤其是福建福鼎和霞浦的女上装,在衣领、大襟、服斗甚至袖口上都有各色刺绣花纹图案和花鸟龙凤图案。在气候热的地区,妇女们不分季节都穿短裤,裹绑腿,腰间束彩色条带。头发盘梳在头顶上,成螺状或者盘状,上绕红色绒线。 畲族妇女最主要的装束就是“凤凰装”。红头绳扎的长辫高盘于头顶,象征着凤头;衣裳、围裙(合手巾)上用大红、桃红、杏黄及金银丝线镶绣出五彩缤纷的花边图案,象征着凤凰的颈项、腰身和羽毛;扎在腰后飘荡不定的金色腰带头,象征着凤尾;佩于全身的叮当作响的银饰,象征着凤鸣。已婚妇女一般头戴“凤冠”。它是在精制的细竹管外包上红布帕,悬一条30多厘米长、3厘米宽的红绫做成的。冠上有一块圆银牌,下垂3个小银牌于前额,称为“龙髻”,表示是“三公主”戴的凤冠。关于凤凰装有个传说:畲族的始祖盘瓠王因平番有功,高辛帝把自己的女儿三公主嫁给他。成婚时帝后给女儿戴上凤冠,穿上镶着珠宝的凤衣,祝福她象凤凰一样给生活带来祥瑞。三公主有了儿女后,也把女儿打扮得象凤凰一样。当女儿出嫁时,凤凰从广东的凤凰山衔来凤凰装送给她做嫁衣。从此,畲家女便穿凤凰装,以示吉祥如意。有些地方把新娘直接称为“凤凰”。因为新娘具有“三公主”的崇高地位,所以在新郎家拜祖宗牌位时是不下跪的。 男子的装束与汉族大同小异。

5 畲族节庆 畲家很重视传统节日,重视祖先崇拜,每年二、七、八月的十五日为祭祖日,信奉鬼神。祭祖时要以两杯酒、一杯茶、三荤三素六碗菜,加上不同时节的餜。在节日期间除酒肉必不可少外,每个节日吃什么都有一定的传统习惯。但不论过什么节日都要做糍粑。成年人过生日除杀鸡、宰鸭外,也要做糍粑。 “三月三”是畲族传统节日,每年农历三月初三举行,其主要活动是去野外“踏青”,吃乌米饭,以缅怀祖先,亦称“乌饭节”。乌米饭就是用一种植物的汁液把糯米饭染成乌色。相传在唐代,畲族首领雷万兴和蓝奉高,领导着畲族人民反抗当时的统治阶级,被朝廷军队围困在山上。将士们靠吃一种叫‘呜饭”的野果等充饥度过年关,第二年三月三日冲出包围,取得胜利。为纪念他们,人们把三月三日作为节日,吃“乌米饭”表示纪念。节日期间,附近几十里同宗词的畲族云集歌场,自晨至暮,对歌盘歌,内容为歌颂盘瓠,怀念始祖。整个畲山,沉浸在一片歌的海洋之中。晚上,各家吃“乌米饭”。深夜,进行祭祖活动。 此外,畲族也过春节。过春节时除宰鸡杀猪外,还要做糍粑,祝愿在新年里有好时运,日子年年(粘粘)甜。初一早上,全家叩拜“盘古祖先”,老人讲祖先创业的艰难,过后举家团聚,唱山歌,送贺礼。青年男女则走乡串寨,以歌传情,互叙友情。

6 畲族婚俗 婚俗畲族实行一夫一妻制,同姓不婚。畲族婚礼别具情趣,届期新郎由岳家亲迎,岳家款以饭就餐时,餐桌上不陈一物,必俟新郎一一指名歌之,如:要筷子则唱《筷歌》,要酒则唱《酒歌》,司厨也要以歌相和,其物应声而出,席毕新郎还需把餐桌上的东西一件件唱回去。 在畲族民间,除通常的嫁女之外,还有男嫁女方的婚俗。男嫁女方有两种:入赘到未婚女子家的叫“做女婿”;入赘给寡妇的叫“上门”。无儿子的家庭多行招赘,但不少有儿子的家庭也让儿子去入赘,而让女儿中留“招儿子”(即招女婿)。一般入赘者的子女要随母姓,也有两个儿子分别随父母姓的。若夫妻双方都是独生子女,就得“做两头家”,即新婚头几年两边的家都要照顾,居无定处。几年之后,才能确定在夫妻娘家中经济条件较好的一方落户。 婚前有说亲和定亲两个阶段,礼仪讲究颇多。娶亲时,男方派出由新郎的叔伯、善歌的“赤郎”、作为伴郎的“接姑”、厨子和能说会道的“赤郎子”组成迎亲队伍,由媒人带领于婚礼两天前赶到女家,鸣鞭炮叫开门,送上礼品,行“脱鞋礼”(脱掉草鞋,洗脚,穿上新布鞋),双方歌手对歌欢宴,新娘在席间敬酒,并接受宾客与长辈赠送的红包,谓之“讨百家银”。当晚的歌宴要通宵达旦,男方的歌手若唱答不上女方歌手的问题,脸上要被抹锅底灰,引得哄堂大笑。第二天,在女家行“请祖公”礼,即向祖宗牌位报告婚事,请求保佑。尔后,新娘的母亲把嫁妆摆在床上,母女坐在床旁哭得难舍难分,叫做“哭嫁妆”。第三天是正式婚礼,新娘依夫家远近决定上轿启程的时间,原则是天亮前要赶到新郎家。途中新娘不得回头,以保证婚后白头到老。到新郎家大门外,新娘要张伞通过不断接替铺在前面的红布袋,象征着传宗接代。在通往中堂的路上,夫家的亲友要撒生花生,预祝多生贵子。在中堂拜祖宗时,新郎始与新娘见面。婚后第三天,新郎陪新娘回娘家行回门礼。住两夜或四夜再回夫家。直至今日,这一古老的规矩在畲乡仍在沿袭