酞菁铜的的合成及其电子光谱的测定

- 格式:ppt

- 大小:382.00 KB

- 文档页数:13

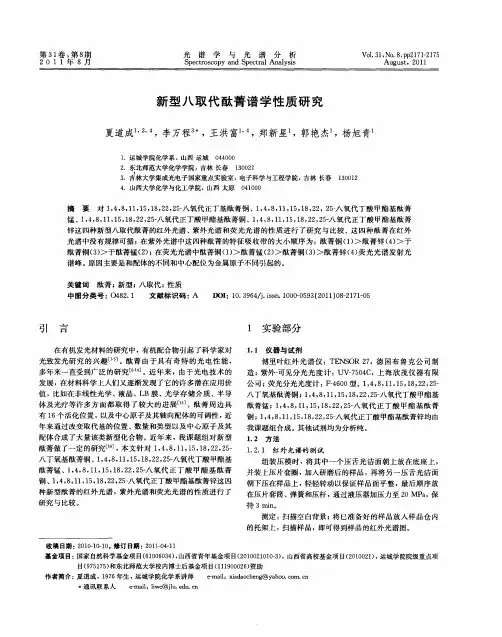

第16卷第6期高分子材料科学与工程V o l.16,N o.6 2000年11月POL Y M ER M A T ER I AL S SC IEN CE AND EN G I N EER I N G N ov.2000含酞菁功能基聚苯胺的合成及性能研究.酞菁铜磺酸掺杂聚苯胺的合成与表征α封 伟,韦 玮3,吴洪才,万梅香33(西安交通大学电信学院物理电子光电系,陕西西安710049)摘要:以耐晒翠蓝为原料合成了酞菁铜磺酸(CuPcS),用其对本征态聚苯胺分别在水相和油相中进行掺杂,获得了具有酞菁功能基聚苯胺的分子结构。

该聚合物具有优良的溶解性能和成膜能力,电导率达到10S m,红外谱图证实了所合成产物的结构,紫外吸收分析表明,用酞菁铜磺酸掺杂聚苯胺后在可见光区、近红外区具有较强的吸收,可大幅度提高其光电导性能。

关键词:光电导功能高分子;酞菁铜磺酸;聚苯胺;掺杂中图分类号:TQ317 文献标识码:A 文章编号:100027555(2000)0620061204 酞菁铜具有离域的大Π键共轭体系,而且有独特的物理化学性能,如导电性、光电性、催化和气敏性等,以及良好的热稳定性和对衬底很强的附着力[1]。

所以,如果它有较好的溶解性,就可以制成功能性良好的膜材料。

1983年B aker等首次成功地利用LB技术制备了可溶性酞菁分子膜,并且将其应用到光电池电子元件中,展现了酞菁类衍生物的性能和应用研究的广阔前景[2]。

聚苯胺(PA n)以其较高的电导性,较高的储存电荷能力和良好的环境稳定性等优点受到人们的关注,成为研究导电聚合物领域的前沿[3,4]。

聚苯胺经质子酸掺杂后在可见光区吸收减弱。

为了获得高光电导性聚苯胺分子结构,笔者通过分子设计,用耐晒翠蓝合成了酞菁铜磺酸,并用其对本征态聚苯胺进行掺杂,获得了具有酞菁功能基聚苯胺的分子结构,如F ig.1所示。

该聚合物具有优良的溶解性能和成膜能力,电导率达到10S m,在可见光区、近红外光区具有较强的吸收,可大幅度提高其光电导性能,弥补了聚苯胺作为光电材料在400~600nm对光吸收弱的缺陷。

酞菁铜的同步辐射数据1.引言1.1 概述酞菁铜是一种重要的有机金属化合物,具有广泛的应用前景。

在过去的几十年里,人们对酞菁铜的研究越来越深入,目前已经取得了诸多重要的科学研究成果。

然而,酞菁铜在其结构和性质方面仍存在许多未解之谜。

为了更好地理解和利用酞菁铜,科学家们一直在寻找新的研究方法和技术。

在这篇文章中,我们将重点介绍酞菁铜的同步辐射数据。

同步辐射技术是一种先进的实验方法,可以提供高质量、高分辨率的实验数据。

它利用加速器产生的高能量电子束,通过电子与物质相互作用产生的同步辐射光束进行研究。

同步辐射技术具有独特的特点,能够提供丰富的结构和电子信息,对物质的研究具有重要的意义。

通过同步辐射数据的分析,我们可以了解酞菁铜的晶体结构、电子结构以及其与其他物质之间的相互作用。

这些信息对于进一步研究酞菁铜的性质和应用具有重要意义。

同时,同步辐射数据还可以帮助我们解决一些已知问题,并启发我们开展更深入的科学研究。

在本文的后续部分,我们将详细介绍同步辐射技术的原理以及酞菁铜的特性。

通过系统地分析同步辐射数据,我们将探讨酞菁铜的结构和性质,并对其在材料科学、光电子学等领域的应用做出展望。

通过本文的阐述,我们希望能够为酞菁铜的研究提供新的思路和方法,推动相关领域的科学发展。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下信息:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分,首先对酞菁铜的同步辐射数据进行了引入,说明了该数据的研究意义和重要性。

接着介绍了酞菁铜的特性,以及同步辐射技术在该研究中的应用。

在正文部分,详细阐述了酞菁铜的特性,包括其化学结构、物理性质、电子结构等方面的特点。

同时,对同步辐射技术的原理进行了详细解释,包括同步辐射源的原理、辐射束线的构成和工作原理等。

通过对这两个内容的介绍,为后续的研究意义做出了理论基础。

在结论部分,首先总结了同步辐射数据对酞菁铜的研究意义,强调了该技术对于深入理解酞菁铜的特性、优化其应用性能具有重要作用。

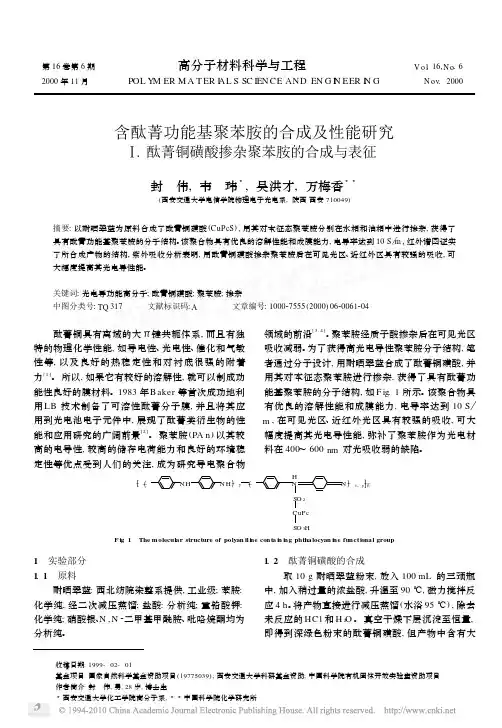

1 铜酞菁的结构及性质铜酞菁的相对分子质量为576.08[1],具有良好的热稳定性及耐酸、碱性能。

在真空或惰性气体中,铜酞菁加热至550~580℃不分解而只升华。

它不溶于水及多数有机溶剂,可溶于浓硫酸并生成盐,加水时发生分解,又析出原来的酞菁。

干粉密度在1.6 g/cm 3的铜酞菁是一个含二价铜的四氮四苯并卟吩络合物[1],由四个异吲哚环借以四个氮相互连接,并与铜络合构成一个稳定的芳香体系。

它的稳定性来源于卟吩系统的π电子共振[2],与其他卟吩衍生物一样,铜酞菁分子也是以一种平面的结构呈现。

铜酞菁的结构式如图1所示。

(2-1)10.19446/ki.1005-9423.2021.04.0091 铜酞菁的结构及性质铜酞菁的相对分子质量为576.08[1],具有良好的热稳定性及耐酸、碱性能。

在真空或惰性气体中,铜酞菁加热至550~580℃不分解而只升华。

它不溶于水及多数有机溶剂,可溶于浓硫酸并生成盐,加水时发生分解,又析出原来的酞菁。

干粉密度在1.6 g/cm 3的铜酞菁是一个含二价铜的四氮四苯并卟吩络合物[1],由四个异吲哚环借以四个氮相互连接,并与铜络合构成一个稳定的芳香体系。

它的稳定性来源于卟吩系统的π电子共振[2],与其他卟吩衍生物一样,铜酞菁分子也是以一种平面的结构呈现。

铜酞菁的结构式如图1所示。

2 铜酞菁合成反应机理探究2.1 预反应釜反应机理在缩合釜之前设置有预反应釜,先将苯酐和溶剂在预反应釜中混合,通入由缩合釜来的氨气,进行反应得到邻苯二甲酰亚胺,随后将邻苯二甲酰亚胺转移至缩合釜参与铜酞菁合成反应。

苯酐与氨气制备邻苯二甲酰亚胺的反应式如下:图1 铜酞菁结构式铜酞菁合成反应机理分析■ 文/双乐颜料股份有限公司 朱建军,倪金才,史庆乐摘 要:通过溶剂法合成铜酞菁进行探索、分析反应机理。

在缩合釜之前设置有预反应釜,先将苯酐和溶剂在预反应釜中混合,通入由缩合釜来的氨气,进行反应得到邻苯二甲酰亚胺,随后将邻苯二甲酰亚胺转移至缩合釜参与铜酞菁合成反应并进行物料衡算分析。

酞菁铜相对原子质量引言酞菁铜(CuPc)是一种有机金属配合物,它具有广泛的应用领域,包括化学传感器、有机光电器件和催化剂等。

相对原子质量是描述元素质量的重要指标之一,对于研究酞菁铜的性质和应用具有重要意义。

本文将探讨酞菁铜的相对原子质量及其相关内容。

酞菁铜的化学式和结构酞菁铜的化学式为CuPc,它是由铜原子与四个酞菁分子形成的二维平面结构。

酞菁分子是由四个吡咯烷基团环形排列而成,中间的铜原子与这四个酞菁分子的氮原子形成配位键。

相对原子质量的定义相对原子质量是指一个元素原子质量与碳-12同位素相对质量之比。

根据国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)的规定,相对原子质量是以碳-12同位素为标准的。

碳-12被定义为原子质量单位的基准,其相对原子质量被定义为12。

其他元素的相对原子质量则是相对于碳-12的比值。

酞菁铜的相对原子质量计算要计算酞菁铜的相对原子质量,首先需要知道其中铜和碳、氢、氮等元素的相对原子质量。

根据国际纯粹与应用化学联合会的数据,铜的相对原子质量为63.55,碳的相对原子质量为12.01,氢的相对原子质量为1.008,氮的相对原子质量为14.01。

计算酞菁铜的相对原子质量时,需要考虑其中每个元素的原子数目。

根据酞菁铜的化学式CuPc,其中包含一个铜原子和16个碳原子、4个氮原子、8个氢原子。

根据相对原子质量的定义,酞菁铜的相对原子质量可通过如下公式计算:相对原子质量 = (铜的相对原子质量× 铜的原子数目 + 碳的相对原子质量×碳的原子数目 + 氮的相对原子质量× 氮的原子数目 + 氢的相对原子质量× 氢的原子数目) / 总原子数目代入相关数值可得:相对原子质量= (63.55 × 1 + 12.01 × 16 +14.01 × 4 + 1.008 × 8) / 29 = 430.628因此,酞菁铜的相对原子质量约为430.628。

酞菁钴合成全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:酞菁钴是一种重要的有机化合物,它具有强烈的吸收和发射紫外光的特性,因此在荧光标记、光敏材料、生物医学和光电子学领域有着广泛的应用。

酞菁钴的合成方法多种多样,其中最为常用的就是合成法。

一、酞菁钴的结构及性质酞菁钴是一种由钴原子与酞菁配体组成的配合物,其化学结构如下:酞菁(Phthalocyanine)是一种大环化合物,由四个酞基环连接在一起形成类似卟啉的结构,内部存在着着石英(Co)原子。

酞菁钴具有平面结构,其分子内部形成了一个大大的共轭体系,使其具有良好的导电性和光学性质。

二、酞菁钴的合成方法1. 酞菁合成酞菁的合成通常通过酞基酸的环合反应来完成,一种常用的方法是通过钌与二酮的反应来合成酞基酸,然后通过热缩合反应形成酞菁。

该方法合成的酞菁具有较高的结晶度和稳定性。

2. 钴配合物合成将合成的酞菁与草酰肼或乙酰丙酮反应,生成酞菁的金属配合物。

酞菁钴的制备是一种重要的方法,可以通过反应生成钴与氧或氯的配合物,再通过后续处理制备成酞菁钴。

三、酞菁钴的应用领域1. 荧光标记酞菁钴具有强烈的紫外光吸收和发射特性,因此在生物医学领域广泛应用于荧光标记,用于细胞成像和分析。

2. 光敏材料酞菁钴具有良好的光学性质和光敏特性,可用于制备光敏材料,如光电转换器件、激光材料等。

3. 生物医学酞菁钴在生物医学领域中具有广泛的应用,可用于治疗肿瘤、光热疗法、光动力学治疗等。

4. 光电子学酞菁钴在光电子学领域中也有广泛的应用,可用于制备有机发光二极管(OLED)、光伏器件等。

第二篇示例:酞菁钴是一种重要的有机合成中间体,具有广泛的应用领域,特别是在有机合成和材料科学领域具有重要地位。

酞菁钴的合成方法繁多,其中以金属有机化学合成、催化合成以及自由基反应合成等方法为主要研究方向。

本文将介绍酞菁钴的合成方法、反应机理、应用领域等内容,以期对该领域的研究工作有所启发。

一、酞菁钴的合成方法:酞菁钴的合成方法主要包括金属有机化学合成和催化合成两种。

酞菁铜的同步辐射数据-回复什么是酞菁铜?酞菁铜是一种有机化合物,其化学式为[C32H16CuN8]。

它是一种青蓝色的针状晶体,具有良好的稳定性和光电性能,被广泛应用于光电子器件和催化剂等领域。

同步辐射是什么?同步辐射是一种高强度、高能量的电磁辐射,可以生成具有高亮度和高单色度的光束。

它在物理、化学、生物和材料科学等领域具有广泛的应用。

同步辐射源通过加速器将高能电子或正电子加速到接近光速,并通过磁场使其沿着一条曲线运动,从而产生同步辐射。

酞菁铜与同步辐射的关系是什么?酞菁铜材料具有非常特殊的电子结构和磁性质,对于理解以及应用这些特性,探索其潜在机制是十分重要的。

同步辐射技术在研究酞菁铜的结构、电子态和磁性质等方面发挥了重要作用。

同步辐射X射线吸收谱(XAS)是研究材料的电荷转移和态密度等问题的重要手段。

XAS通过测量材料对特定能量的X射线的吸收情况,可以获取材料的电子结构、化学成分和晶体结构等信息。

通过同步辐射X射线吸收谱,可以得到酞菁铜的束缚态和非束缚态电子结构的信息。

此外,通过同步辐射X射线衍射(XRD)、同步辐射光电子能谱(XPS)以及同步辐射磁学测量等技术,也可以对酞菁铜的晶体结构、化学组成和磁性质等进行深入研究。

以同步辐射技术研究酞菁铜的一项典型研究为了更具体地了解同步辐射技术在研究酞菁铜方面的应用,我们以一项典型的研究为例。

在这项研究中,研究者使用同步辐射X射线吸收谱和X射线衍射技术,研究了酞菁铜的晶体结构和电子结构的变化。

他们首先采集了酞菁铜的X 射线吸收谱,在吸收谱中观察到明显的峰值和谷底。

通过峰值和谷底的位置和形状等特征,研究者可以推断出酞菁铜晶体中金属离子和配位原子之间的相互作用。

接下来,研究者使用X射线衍射技术对酞菁铜晶体进行了分析。

通过分析衍射图案的特征,研究者确定了酞菁铜的晶体结构。

他们发现,酞菁铜晶体具有层状结构,其中酞菁铜分子排列成规则的层状结构。

进一步的实验表明,酞菁铜晶体在室温下具有明显的磁性。

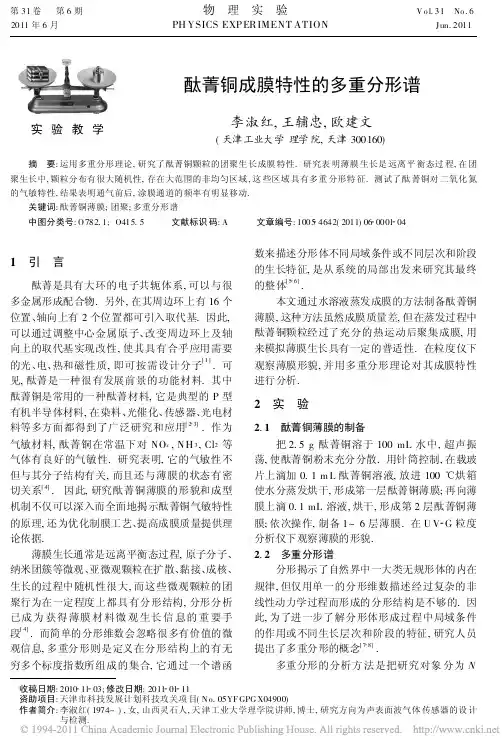

第31卷 第6期2011年6月物 理 实 验PH YSICS EXPERIMENT ATIONV o l.31 No.6Jun.2011收稿日期:2010 11 03;修改日期:2011 01 11资助项目:天津市科技发展计划科技攻关项目(N o.05YF GPG X04900)作者简介:李淑红(1974-),女,山西灵石人,天津工业大学理学院讲师,博士,研究方向为声表面波气体传感器的设计与检测.酞菁铜成膜特性的多重分形谱李淑红,王辅忠,欧建文(天津工业大学理学院,天津300160)摘 要:运用多重分形理论,研究了酞菁铜颗粒的团聚生长成膜特性.研究表明薄膜生长是远离平衡态过程,在团聚生长中,颗粒分布有很大随机性,存在大范围的非均匀区域,这些区域具有多重分形特征.测试了酞菁铜对二氧化氮的气敏特性,结果表明通气前后,涂膜通道的频率有明显移动.关键词:酞菁铜薄膜;团聚;多重分形谱中图分类号:O 782.1;O415.5 文献标识码:A 文章编号:1005 4642(2011)06 0001 041 引 言酞菁是具有大环的电子共轭体系,可以与很多金属形成配合物.另外,在其周边环上有16个位置、轴向上有2个位置都可引入取代基.因此,可以通过调整中心金属原子、改变周边环上及轴向上的取代基实现改性,使其具有合乎应用需要的光、电、热和磁性质,即可按需设计分子[1].可见,酞菁是一种很有发展前景的功能材料.其中酞菁铜是常用的一种酞菁材料,它是典型的P 型有机半导体材料,在染料、光催化、传感器、光电材料等多方面都得到了广泛研究和应用[2 3].作为气敏材料,酞菁铜在常温下对NO x ,NH 3,Cl 2等气体有良好的气敏性.研究表明,它的气敏性不但与其分子结构有关,而且还与薄膜的状态有密切关系[4].因此,研究酞菁铜薄膜的形貌和成型机制不仅可以深入而全面地揭示酞菁铜气敏特性的原理,还为优化制膜工艺、提高成膜质量提供理论依据.薄膜生长通常是远离平衡态过程,原子分子、纳米团簇等微观、亚微观颗粒在扩散、黏接、成核、生长的过程中随机性很大,而这些微观颗粒的团聚行为在一定程度上都具有分形结构,分形分析已成为获得薄膜材料微观生长信息的重要手段[4].而简单的分形维数会忽略很多有价值的微观信息,多重分形则是定义在分形结构上的有无穷多个标度指数所组成的集合,它通过一个谱函数来描述分形体不同局域条件或不同层次和阶段的生长特征,是从系统的局部出发来研究其最终的整体[5 6].本文通过水溶液蒸发成膜的方法制备酞菁铜薄膜,这种方法虽然成膜质量差,但在蒸发过程中酞菁铜颗粒经过了充分的热运动后聚集成膜,用来模拟薄膜生长具有一定的普适性.在粒度仪下观察薄膜形貌,并用多重分形理论对其成膜特性进行分析.2 实 验2.1 酞菁铜薄膜的制备把2.5g 酞菁铜溶于100mL 水中,超声振荡,使酞菁铜粉末充分分散.用针筒控制,在载玻片上滴加0.1m L 酞菁铜溶液,放进100 烘箱使水分蒸发烘干,形成第一层酞菁铜薄膜;再向薄膜上滴0.1mL 溶液,烘干,形成第2层酞菁铜薄膜;依次操作,制备1~6层薄膜.在U V G 粒度分析仪下观察薄膜的形貌.2.2 多重分形谱分形揭示了自然界中一大类无规形体的内在规律,但仅用单一的分形维数描述经过复杂的非线性动力学过程而形成的分形结构是不够的.因此,为了进一步了解分形体形成过程中局域条件的作用或不同生长层次和阶段的特征,研究人员提出了多重分形的概念[7 8].多重分形的分析方法是把研究对象分为N个小区域,设第i 个小区域线度为 i ,分形体生长概率为P i ,它们满足幂律关系:P ii i ,i =1,2,3, ,N .(1)式中 是反映分形体生长非均匀程度的奇异指数,又称霍德尔函数,与所在子集有关.在经典的计盒维数方法中,质量数N ( )表示至少包含1个点的盒子数目,分形体内各子集的质量数N ( )和线度 如果满足:N( ) -f ( ), 0,(2)则对应于每个子集得到由不同 组成的无穷序列构成的谱函数f ( ).f ( )和 是描述多重分形的一套重要参量,f ( )又被称为奇异谱.多重分形谱f ( ) 的参量 max 和f ( max )反映的是概率最小子集的性质, min 和f ( min )反映的是概率最大子集的性质,多重分形谱的谱宽 反映了概率分布范围的大小.本文利用基于M atlab7.0统计工具开发的Fraclab 软件包(http://fraclab.saclay.inria.fr)来完成酞菁铜薄膜的多重分形谱分析.在计算过程中,给出配分函数 ( )与 的双对数关系曲线是重要的中间步骤,同时也为了更好地分析多重分形谱.2.3 实验结果与分析图1是制备所得的酞菁铜薄膜的显微照片,放大倍率为40倍.从图1可以看出,经超声振荡后充分分散的酞菁铜颗粒在蒸发过程中经过无规图1 酞菁铜薄膜显微照片则的布朗运动最终团聚在一起,这种团聚体表现出分形支离破碎、复杂无规则的典型特征,用传统的欧氏几何是难以描述的.图1(a)为1层酞菁铜薄膜,由于溶液中酞菁铜含量低,分子热运动后团聚在一起,不能在载玻片上均匀铺开形成均质的酞菁铜薄膜;逐渐增加膜的层数,发现酞菁铜颗粒会黏附于前一阶段所形成的酞菁铜小岛上,使小岛逐步扩大[图1(b)],并连接成逾渗膜[图1(c)];当膜达到6层时,由开始的分离状态经过联并、网络状态过渡最终连接成片,成膜覆盖于载玻片上.在Matlab7.0环境下,运用Fr aclab 软件包分析得到图2和图3.图2 酞菁铜薄膜的ln ( ) ln曲线图3 酞菁铜薄膜的多重分形谱图2(a)~(d)是图1(a)~(d)酞菁铜薄膜对应的配分函数 ( )与 双对数坐标曲线簇,理想的规则多重分形的ln ( ) ln 曲线具有严格的2物 理 实 验第31卷线性关系.从图2可以看出,(a)~(d)均分为2个区域,表明酞菁铜薄膜不是理想的规则多重分形而是随机分形,由此进一步表明薄膜的生长是复杂的动力学过程.图3给出了不同层数酞菁铜薄膜的多重分形谱.4条f( ) 谱线都具有典型多重分形谱的倒钩状.表1列出了多重分形谱的主要参量.其中,谱宽 = max- min定量表征了最小、最大概率间的差别, 越大薄膜分布越不均匀,反之越均匀; f=f( min)-f( max)表征大颗粒与小颗粒数目间的比例, f>0表示大颗粒占主导地位,反之小颗粒占主导地位.表1 酞菁铜薄膜多重分形谱的主要参量薄膜层数min max f( min)f( m ax) f 10.19791.39401.19610.82510.35410.4710 30.16641.38901.22260.81760.26850.5491 50.14171.39401.25230.75090.25980.4911 60.30141.39501.09361.70200 1.7020从图3可以看出,随着酞菁铜薄膜层数的增加, 先增大后减小,表明薄膜中小岛的分布由均匀到不均匀再到均匀的变化.由表1数据可知从1层到5层膜, 的变化仅为0.0562,均匀程度变化不明显.而从5层到6层,谱宽 突然减小0.1587,此时 为1.0936,表明薄膜突然变得均匀,这与实验观察相吻合.图3中4条f( ) 谱线形状均呈向左的倒钩状,即 f=f( min)-f( max)>0,表明薄膜生长很大程度上取决于大尺寸酞菁铜颗粒,即酞菁铜小岛占主导地位.这是因为从1~6层薄膜,均是通过不断滴加酞菁铜溶液,蒸发烘干而使酞菁铜分子黏附于酞菁铜小岛而形成,薄膜的生长取决于小岛的状态及分布.2.4 二氧化氮实验当酞菁铜与NO2气体相互作用时,电子将会从酞菁铜转移到NO2中,导致电导率下降.由于声表面波器件对器件表面或附近的物理、化学特性敏感,外界的扰动对声表面波传感器来说会不同程度地影响媒质的黏滞特性、质量密度、刚度系数、电导率和电容率的变化.声表面波气体传感器就是利用传感通道上不同的敏感薄膜和气体的相互作用,进而改变声表面波的传播速度,引起振荡器振荡频率的变化.实验中采用双通道延迟线型声表面波器件测试薄膜的气敏特性,一个通道用于测量,另一个通道用于对外界温度和压强的补偿.选用YZ铌酸锂晶体作为基底,声表面波振荡器的中心频率为100M H z,将酞菁铜粉末溶解、搅拌,然后将溶液小心喷涂在其中一个延迟线区域,另一个区域不涂膜,作为参考,补偿外界温度和湿度的影响.等待一段时间,溶剂挥发就形成气敏膜,控制喷涂次数和喷涂间隔,从而控制薄膜的厚度.待频率稳定后通入NO2气体,涂膜通道的频率发生改变,通气前2个通道的频率均为99.99900MH z,通入气体后2个通道的频率均下降,各为99.99678MH z和99.99759MH z,其中涂膜通道频率下降得多;未涂膜通道的频率下降,主要是温度和湿度的影响.其次,由于喷涂膜的不均匀,频率变化的重复性差.重复实验发现,频率稍稍偏离理论值,这是因为理论仅考虑薄膜的电导率的变化占主导地位,没有考虑薄膜的质量效应,下一步实验的改进主要是涂膜方式以及温度和湿度控制.3 结 论采用水溶液蒸发的方法,使分散的酞菁铜颗粒经过足够的热运动后团聚生长成膜,这种薄膜生长是远离平衡态的生长过程,具有典型的分形特征.随着膜层数的增加,酞菁铜颗粒由开始的分离状态经过联并、网络状态过渡,最终连接成片,成膜覆盖于载玻片上.运用多重分形理论分析表明:随着膜层数增加, 先增大后减小,说明薄膜中小岛的分布由均匀到不均匀再到均匀的变化; f始终大于零,说明薄膜中大尺寸颗粒占主导地位,酞菁铜小岛的状态及分布决定薄膜的生长.薄膜生长是复杂的动力学过程,多重分形理论为分析薄膜生长和薄膜气敏特性分析提供了强有力的研究手段[9 13].参考文献:[1] 范昭奇,程传辉,申人升,等.基于四取代酞菁的有机近红外电致磷光器件[J].光电子 激光,2010,21(4):524 528.[2] 李强,霍丽华,高山,等.酞菁铜旋涂薄膜的制备与气敏性能研究[J].无机化学学报,2008,24(12):1970 1974.3第6期 李淑红,等:酞菁铜成膜特性的多重分形谱[3] 欧阳密,白茹,陈擎,等.酞菁铜/氧化钛纳米复合薄膜的制备及其光导性能的研究[J].功能材料,2008,39(3):503 506.[4] 李淑红,赵启大,廖同庆,等.声表面波气敏传感器敏感薄膜厚度的研究[J].压电与声光,2009,31(4):461 463.[5] 王恩哥.薄膜生长中的表面动力学 [J].物理学进展,2003,23(1):1 61.[6] 欧建文,李淑红,梁小平,等.N aCl稀溶液结晶的分形形态研究[J].物理实验,2010,30(3):39 41.[7] 张济忠.分形[M].北京:清华大学出版社,1995.[8] 曹汉强,朱光喜,李旭涛,等.多重分形及其在地形特征分析中的应用[J].北京航空航天大学学报,2004,30(12):1182 1185.[9] 邵元智,钟伟荣,任山,等.纳米团聚生长的多重分形谱[J].物理学报,2005,54(7):3290 3296. [10] 王晓平,吴自勤.多重分形谱及其在材料研究中的应用[J].物理,1999,28(6):342 347.[11] 孙霞,吴自勤.分形原理及应用[M].合肥:中国科学技术大学出版社,2003.[12] 曹亦铮,徐碧漪,江洪建.变化电压下扩散限制点解沉淀过程对铜的分形维数的影响[J].物理实验,2007,27(9):3 7.[13] K ar fer M,Par isi G,Zhang Y C.D ynamic scalingof g ro wing interfaces[J].Phy s.Rev.L ett.,1986,56(9):889 893.Multifractal properties of copper phthalocyanine filmLI Shu hong,WAN G Fu zhong,OU Jian w en(School of Science,T ianjin Po lytechnic U niversity,T ianjin300160,China)Abstract:Based o n the m ultifractal theory,the characteristic o f cluster g row th in copper phthalo cyanine film w as studied.The results show ed that the grow th of the film w as a pr ocess far fr om equi librium.T he distributions of g rains covered a larg e nonhomo geneous area w ith g reat random and mul tifractal proper ties.Gas sensing exper im ent o n nitro gen dio xide w ith co pper phthalocyanine w as car r ied out.T he fr equency w as significantly shifted befo re and after gas ex posure.Key words:copper phthalocyanine film;cluster;m ultifractal spectrum[责任编辑:任德香]欢迎订阅 欢迎投稿物理实验 创刊于1980年,是教育部主管、东北师范大学主办的中文核心期刊(物理类),是教育部物理学与天文学教学指导委员会的会刊.物理实验 主要刊载物理实验成果,交流物理实验教学改革的新思想、新方法、新动态.开设的栏目有:实验教学,实验与应用,数据处理与误差分析,仪器设计与使用,实验教学研究,基础教育研究,实验技术与技巧,集锦,问题讨论,国外实验教学介绍,学生园地等.适合于物理实验工作者,大、中学校的物理教师,理工科的本科生、研究生及教学仪器研制人员阅读.物理实验 愿为广大作者提供交流信息的窗口,展示成果的园地,为广大读者提供丰富的精神食粮,为广大仪器生产厂家提供展示成果的舞台.物理实验 杂志为月刊,全国各地邮局均可订阅,邮发代号为12 44.若错过邮局订阅时间,可直接与编辑部联系.物理实验 编辑部4 物 理 实 验第31卷。

铜酞菁(酞菁蓝,酞菁绿)颜料分⼦结构与晶型的概括铜酞菁颜料的分⼦结构是什么?铜酞菁颜料的颜料晶型是什么?铜酞菁颜料的分⼦结构与晶型有什么重要意义?今天颜料⼩哥颜料⼩哥就给⼤家将⼀下关于《铜酞菁分⼦结构与晶型的概括》,以供⼤家学习参考。

⼀、铜酞菁颜料的分⼦结构酞菁分⼦由18个π电⼦的环状轮烯构成共轭发⾊体系,4个异吲哚啉结合成⼀个正⽅形的多环分⼦,⾦属原⼦位于平⾯分⼦的对称中⼼。

由于分⼦的共轭作⽤,4个与⾦属相连形成共价,配位键的原⼦价在本质上是等同的。

莱州彩之源颜料科技有限公司专业⽣产:永固红F3RK、永固红F5RK、耐晒艳红2BP、⽴索尔洋红4BP、永固黄2G、永固黄HR、永固黄HGR、永固桔黄G、酞菁蓝BGS、酞菁绿G、永固紫RL等有机颜料。

测定结果表明,酞菁中⼼间隙半径为0.135nm,如果中⼼⾦属原⼦半径接近此数值,如Cu为0.123nm,Fe为0.127nm,Co为0.125nm,则由它们⽣成的⾦属酞菁最为稳定;反之远离此数值时,则该⾦属容易脱除。

酞菁分⼦中电⼦密度的分布表明分⼦具有平⾯性,四个苯环很少有变形,⽽且16个圆中,N—C结合长度⼏乎是相等的)对于⽆⾦属酞菁为0.134nm,镍酞菁为0.138nm),中⼼的四个氮原⼦也近乎处于正四边形的顶点,其⾯积对于MfPC为0.265nm×0.276nm;NiPc为0.265nm×0.260nm。

⼆、铜酞菁颜料的晶型酞菁许多⾦属络合物具有同质异晶特性,属于单斜晶系。

不同晶型铜酞菁,直接影响其应⽤性能,众所周知α—型CuPc属于热⼒学不稳定型,粒径⼩(0.5-0.1um),为红光蓝⾊,但在有机溶剂(甲苯、⼆甲苯)中及涂料的展⾊料中容易产⽣因晶型成长⽽转变的β—型,变为绿光蓝⾊。

其中β—型CuPc呈绿光蓝⾊,为稳定晶型,粒径较α—型CuPc要⼤些,多为针(棒)状的结晶。

莱州彩之源颜料科技有限公司专业⽣产:永固红F3RK、永固红F5RK、耐晒艳红2BP、⽴索尔洋红4BP、永固黄2G、永固黄HR、永固黄HGR、永固桔黄G、酞菁蓝BGS、酞菁绿G、永固紫RL等有机颜料。

真空热蒸发酞菁铜(CuPc )薄膜的结构及光学、电学性能研究何智兵13 韩高荣2 吴卫东1 唐永建1(11中国工程物理研究院激光聚变研究中心 四川 绵阳 621900;21浙江大学材化学院无机研究所 杭州 310027)Microstructures and Optical Properties of Copper 2Phthalocyanine Film G row n by V acuum SublimationHe Zhibing 13,Han G aorong 2,Wu Weidong 1and T ang Y ongjian 111Laser Fusion Research Center ,China Academe o f Engineering and Physics ,Sichuan ,Mianyang 621900,China ;21Institute o f Inorganic Materials ,College o f Materials Science and Chemistry Engineering ,Zhejiang Univer sity ,Hangzhou 310027,China Abstract C opper 2phthalocyanine (CuPc )films were grown on IT O coated glass substrates by vacuum sublimation at different substrate tem 2peratures.T he films were characterized with X 2ray diffraction (XRD ),Raman s pectroscopy ,scanning electron microscopy (SE M )and ultra violet visible s pectrometry.T he results sh ow that substrate tem perature strongly affects the CuPc grain size and preferential growth orientation.As the substrate tem perature increases ,CuPc film crystallization im proves ,the relative concentration of α2CuPc increases whereas that of β2CuPc de 2crease ,accordingly.Interesting finding is that as the substrate tem perature rises up ,the ph otosensitivity of the CuPc films first increases to a maxi 2mum and then decreases.P ossible mechanisms res ponsible for the dependence of its properties on microstructures were als o tentatively discussed. K eyw ords CuPc ,Film ,Structure ,Property ,Vacuum sublimation 摘要 为研究衬底温度对酞菁铜(CuPc )薄膜的结构、光学及光电导性能的影响,文中采用真空热蒸发方法制备了不同衬底温度的CuPc 薄膜。

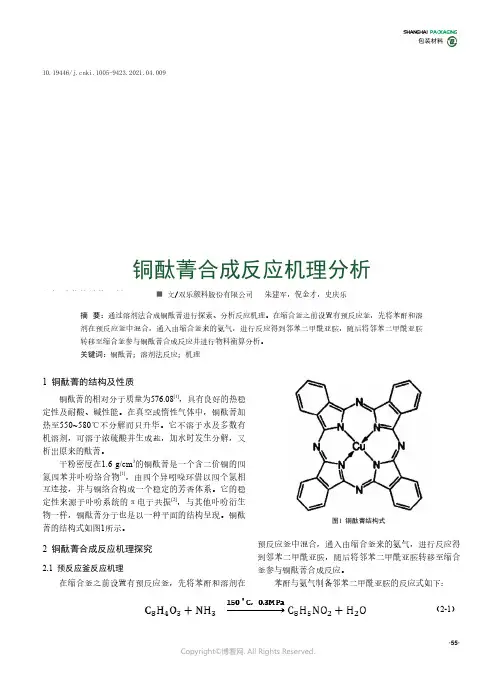

⾦属酞菁钴的合成及其表征_朱建国西南民族⼤学学报·⾃然科学版第32卷第2期Journal of Southwest University for Nationalities ?Natural Science Edition Mar.2006______________________________________________________________________________________________收稿⽇期:2005-10-12作者简介:朱建国(1971-),男,江苏连云港⼈,连云港师范⾼等专科学校化学系讲师,主要从事化学教学及科研⼯作.⽂章编号:1003-2843(2006)02-0238-03 ⾦属酞菁钴的合成及其表征朱建国1 ,朱晓红2,焦锐1,王英1(1.连云港师范⾼等专科学校化学系, 江苏连云港222006;2.江苏省海州⾼级中学化学教研室, 江苏连云港222023)摘要: 本⽂研究了苯酐-尿素法合成酞菁钴、经提纯并对其进⾏红外、紫外光谱测定.合成及表征结果表明,红外光谱表征推测结构可靠,紫外光谱分析表明有特征吸收峰之处.关键词: 苯酐-尿素; 酞菁钴;合成;光谱测定中图分类号:O614.81+2, O626 ⽂献标识码:A酞菁是⼀个⼤环化合物,环内有⼀个空⽳,可以容纳铁、铜、钴、铝、镍、钙、钠、镁、锌等⾦属元素,并结合⽣成⾦属配合物.⾦属原⼦取代了位于该平⾯分⼦中⼼的两个氢原⼦.由于与⾦属元素⽣成配位化合物,所以在⾦属酞菁分⼦中只有16个π电⼦.⼜由于分⼦的共轭作⽤,与⾦属原⼦相连的共价键和配位键在本质上是等同的.迄今为⽌,已有5000多种的酞菁化合物被制备出来. 酞菁不仅仅是⼀种着⾊剂,更重要的是它是⼀种多功能材料.衍⽣物的应⽤已涉及到化学传感器中的灵敏器件、电⼦发光器件、太阳能电池材料、光盘信息记录材料、电⼦照相材料、液晶显⽰材料、⾮线性光学材料、燃料电池中的电催化材料、合成⾦属和导电的聚合物.其⾦属络合物也有催化性能.⾦属酞菁钴配合物是⼀种⼤环⾦属配合物(如图1),有良好的电化学活性和光吸收性质[4].近年来引起⼈们的⼴泛兴趣,本⽂同时对⾦属酞菁钴配合物进⾏红外、紫外光谱测定.1 实验部分1.1 仪器烧杯(50ml)若⼲、试管(50ml)若⼲、油浴锅(1只),电炉(与变压器相连以便控制温度),温度计(360℃)、⽔泵、砂型漏⽃、UV-2501PC 型紫外光谱仪、Nicolet740FI-IRSPECTROMETER 型红外光谱仪、⽯英⽐⾊⽫(厚度1 cm).1.2 实验试剂邻苯⼆甲酸酐、钼酸胺均为分析纯试剂、⽆⽔氯化钴、尿素、⼆次蒸馏⽔(⾃制)、氢氧化钠(2%)、盐酸(2%). 图1 酞菁钴结构第2期图2 酞菁钴的紫外光谱 1.3 实验⽅法⽤苯酐-尿素法合成酞菁钴[1.5].称取邻苯⼆甲酸酐7.4g,尿素12g,钼酸胺0.5g,CoCl 2·6H 2O 1.7g 混合均匀,慢慢升温,当被加热到140-150℃时,苯酐和尿素均熔融成液体,随着反应温度的进⼀步升⾼,反应物颜⾊逐渐变蓝,同时其状态也由液态变为固态,当反应温度升⾼到220℃左右时,停⽌升温并保持⾼温度约2个⼩时直⾄反应结束.在反应起始阶段要注意不断的搅拌,以加强反应物间的传热和传质.反应结束后,得到蓝⿊⾊粉末状初产物.由于酞菁钴既不溶解于稀酸,⼜不溶解于稀碱,可以⽤适量稀的氢氧化钠(2%)和盐酸(2%)交替洗涤粗产品使之得到提纯[2].先加适量的盐酸,煮沸,趁热过滤,除去产品中可溶于酸的物质(主要是钼酸胺、未反应的钴盐、反应中⽣成的有机胺类副产物),在⽤⽔煮沸过滤后再⽤氢氧化钠煮沸过滤,使可溶于稀碱的杂质(未反应的苯酐及其衍⽣物)进⼀步除去[2.3].重复以上操作,直⾄滤出液基本⽆⾊,且pH 成中性,在80℃的下烘⼲24⼩时,得 9.4 g 产品. 对合成的酞菁钴进⾏红外、紫外光谱的测定.2 结果和讨论2.1 酞菁钴的紫外光谱酞菁钴为蓝⿊⾊粉末,不溶于常见的溶剂,但可溶于浓硫酸形成黄⾊溶液,也可溶解于α-氯萘,⽣成蓝⾊溶液.图2酞菁钴α-氯萘溶液的紫外可见吸收光谱.从图可见,在600~700nm 范围内有两个酞菁类化合物所具有的特征吸收带.⾦属酞菁配合物在紫外可见光区有两个特征吸收带Q带和B带,Q 带在可见光区600-800nm,B 带在近紫外区300 - 400 nm.[4]紫外可见光谱很显然可以研究⾦属酞菁配合物的结构和在溶液中的状态. 2.2 酞菁钴的红外光谱图3为酞菁钴的红外(KBr 压⽚),图中同时给出了⾃由酞菁的红外光谱图.⾦属酞菁是以⾃由酞菁作为配体的⾦属配合物,在配位前后⾃由酞菁红外光谱发⽣变化,⼀⽅⾯N-H 红外吸收带消失,同时出现新的N-H 红外振动光谱;另⼀⽅⾯由于对称性由原来的D 2h 提⾼为D 4h ,使得原来⾮红外活性变为红外活性,从⽽产⽣新的吸收峰.⾦属酞菁特征吸收带主要分布在:1600--1615cm -1和1520--1535 cm -1都各有⼀吸收峰,这是由于芳⾹环上C=C 及C=N 的伸缩振动引起的.⼗六氢酞菁虽⽆芳⾹环,但其C=C 和酞菁的内环共轭,使得C=C 伸缩振动也在1600 cm -1左右.因为C=C 键和C=N 键互相共轭,⽽且两键的频率⾮常接近,因⽽难以区分上述两个吸收峰哪个属于C=C,哪西南民族⼤学学报·⾃然科学版个属于C=N伸缩振动.在低频区可看到在与⾦属酞菁相应的位置上,⾃由酞菁的谱图上是两个对应的谱带(847,897 cm-1),⽽且相⽐之下钴酞菁谱在850~900间只有⼀个中等强度的振动吸收,位于890cm-1,该吸收的出现,表明酞菁钴的存在.图3 酞菁钴的红外光谱3 结语酞菁配合物是⼀种优良的功能材料.具有很⾼的光学化学性质、催化活性和选择性热稳定性、光稳定性等.此外,它还是制备聚合酞菁时必不可少的中间体.⽬前,聚合酞菁已在诸多⽅⽽得到了应⽤,具有诱⼈的应⽤前景. 酞菁钴合成最佳条件:温度为220℃、时间为2h、产率为96%;对标题化合物进⾏红外、紫外光谱测定的结果,与⽂献报道相⼀致.参考⽂献:[1] 陈迪⽣.酞菁铜合成⼯艺的改进[J].安徽化⼯,1996, 83(2):29-32.[2] 北京⼤学化学系物理化学教研室.物理化学实验[M].北京:北京⼤学出版社,1985.[3] ⽜效迪.⾦酞菁轴向配合物的合成及性质[J].化⼯新型材料,2004,32(2):25-28.[4] 黄⾦陵. ⾦属酞著配合物结构研究的⼀些谱学⽅法[J]. 光谱学与光谱分析,2001,21(1):1-5.[5] 沈永嘉.酞菁的合成与应⽤[M].北京:化学⼯业出版社,1999.The synthesis of phthalocyanin complex of Cobalt and its determinationZHU Jian-guo1, ZHU Xiao-hong2 ,JIAO Rui1 ,WANG Ying1(1.Department of Chemistry, Lianyungang Teacher’s College, Lianyungang 222006,P.R.C.;2.Haizhou Senior High School of Jiangsu Province, Lianyungang 222023,P.R.C.)Abstract: This article studies the synthesis of phthalocyanin complex of Cobalt by benzene bitter wine-urea.After abstraction, ultra-violet spectrograph is applied to it. The results show the infrared spectrum attribute extrapolation structure is reliable, the ultra-violet spectrograph analysis indicates the character to absorb the peak place.Key words: benzene bitter wine - urea; phthalocyanin complex of Cobalt; synthesis; spectrometry。

光谱法测定铜离子的方法一、样品制备1. 采集样品:选择具有代表性的铜离子样品,确保样品无污染、无杂质。

2. 样品处理:将采集的铜离子样品进行破碎、研磨,使其均匀分布于试样中。

3. 样品储存:将处理后的铜离子样品储存于干燥、密封的容器中,以防止其氧化或被污染。

二、光谱采集1. 仪器准备:准备好光谱仪、摄谱仪、激发光源等仪器设备,确保仪器处于正常工作状态。

2. 摄谱操作:将处理后的铜离子样品置于摄谱仪中,调整激发光源使其照射在样品上。

3. 光谱采集:启动光谱仪,收集铜离子样品的发射光谱或吸收光谱。

4. 谱图处理:对采集的光谱进行平滑处理、基线校正、峰强度标定等操作,以提高光谱的准确性和可靠性。

三、数据分析1. 峰强度计算:根据处理后的光谱数据,计算出各特征峰的相对强度值。

2. 标准曲线绘制:采用已知浓度的铜离子标准溶液,通过调整浓度值得到不同浓度的标准溶液,并分别测量其特征峰强度值,绘制标准曲线。

3. 样品浓度计算:根据特征峰强度值和标准曲线,计算出铜离子样品的浓度值。

四、定量分析1. 重复测量:对同一铜离子样品进行多次测量,以减小误差的影响。

2. 数据处理:对测量结果进行统计处理,计算平均值、标准差等参数,以评估测定结果的可靠性和精确度。

3. 结果输出:输出铜离子样品的浓度值及其相关信息,如测量时间、温度、湿度等。

五、误差分析1. 误差来源:分析测定过程中可能产生的误差来源,如仪器误差、操作误差、环境因素等。

2. 误差传递:评估每个误差来源对测定结果的影响程度,分析其对最终测量结果的影响。

3. 误差控制:采取相应的措施对误差进行控制,如定期校准仪器、规范操作流程、减小环境因素干扰等。