07 酞菁铜的合成

- 格式:wps

- 大小:298.02 KB

- 文档页数:5

酞菁绿生产工艺

氯代反应以酞菁铜为母体,把化铝和酸为溶剂在氯化亚铜为催化剂的条件下在熔料釜中进行熔料(导热油),熔好的料在氯代釜中通入定量的氯气生成带有14~15个氯的产品

放入稀释罐中加入水和盐酸(氯代反应生成的HCl气体,经盐酸吸收塔吸收所产的30%盐酸)进行稀释,经压滤和水洗,压滤液(10%酸性水溶液)回收,水洗液进入循环水池;压滤滤饼则进入颜料化罐中以一氯苯为溶剂、碱性(PH 9~10)且压力为0.20~0.25MP 下加入助剂进行颜料化。

颜料化后即通过苯分离器将一氯苯分离回收并循环使用,脱苯后的颜料化液经压滤、水洗,滤液(PH8~9碱性水溶液)回收,洗水液进入循环水池;滤饼经表面处理和干燥得到酞菁绿。

主要化学反应方程式

C32H16N8Cu+15Cl2→C32H1N8Cl15Cu+15HCl

由酞菁绿氯代反应所产生的氯化氢尾气,进入尾气吸收塔,用水吸收制得稀盐酸并循环吸收至HCl含量达30%左右时,进入盐酸贮槽,供生产使用或作为成品出售。

金属酞菁的合成及表征摘要:本实验是以苯酐-尿素法合成酞菁钴,以邻苯二甲酸酐、无水CoCl2、尿素为原料,以(NH4)2MoO4为催化剂,采用金属模版法合成酞菁钴,用浓硫酸再沉淀法提纯产物,纯产物通过红外光谱、紫外可见光谱进行表征。

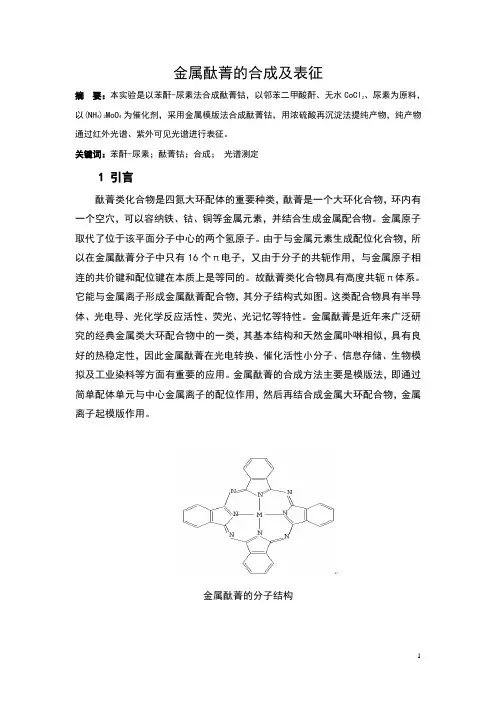

关键词:苯酐-尿素;酞菁钴;合成;光谱测定1 引言酞菁类化合物是四氮大环配体的重要种类,酞菁是一个大环化合物,环内有一个空穴,可以容纳铁、钴、铜等金属元素,并结合生成金属配合物。

金属原子取代了位于该平面分子中心的两个氢原子。

由于与金属元素生成配位化合物,所以在金属酞菁分子中只有16个π电子,又由于分子的共轭作用,与金属原子相连的共价键和配位键在本质上是等同的。

故酞菁类化合物具有高度共轭π体系。

它能与金属离子形成金属酞菁配合物,其分子结构式如图。

这类配合物具有半导体、光电导、光化学反应活性、荧光、光记忆等特性。

金属酞菁是近年来广泛研究的经典金属类大环配合物中的一类,其基本结构和天然金属卟啉相似,具有良好的热稳定性,因此金属酞菁在光电转换、催化活性小分子、信息存储、生物模拟及工业染料等方面有重要的应用。

金属酞菁的合成方法主要是模版法,即通过简单配体单元与中心金属离子的配位作用,然后再结合成金属大环配合物,金属离子起模版作用。

金属酞菁的分子结构合成反应途径如下(以邻苯二甲酸酐为原料):2 实验内容与步骤2.1仪器与试剂仪器:台秤、研钵、三颈瓶(250ml)、空气冷凝管、圆底烧瓶(100mL)、铁架台、玻璃棒、抽滤瓶、布氏漏斗、可控温电热套(250mL)、电炉、温度计、抽滤瓶 DZF-III型真空干燥箱 SHZ-III型循环水真空泵、紫外─可见分光光度计试剂:邻苯二甲酸酐、尿素、钼酸铵、无水CoCl煤油、无水乙醇、2%盐2、酸、氢氧化钠溶液、蒸馏水2.2 酞菁钴粗产品的制备称取邻苯二甲酸酐3.69g,尿素5.95g和钼酸铵0.25g于研钵中研细后加入0.85g无水氯化钴,混匀后马上移入250ml三颈瓶中,加入60ml煤油,加热(200℃)回流2h左右,在溶液由蓝色变为紫红色后停止加热,冷却至70℃左右,加入10到15ml无水乙醇稀释后趁热抽滤。

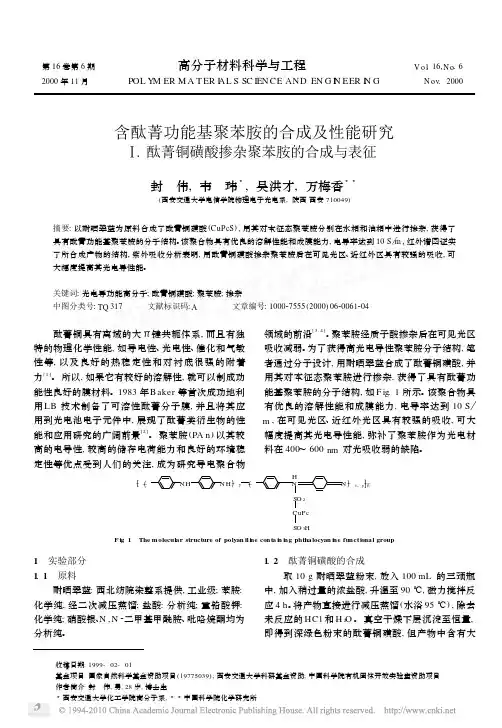

第16卷第6期高分子材料科学与工程V o l.16,N o.6 2000年11月POL Y M ER M A T ER I AL S SC IEN CE AND EN G I N EER I N G N ov.2000含酞菁功能基聚苯胺的合成及性能研究.酞菁铜磺酸掺杂聚苯胺的合成与表征α封 伟,韦 玮3,吴洪才,万梅香33(西安交通大学电信学院物理电子光电系,陕西西安710049)摘要:以耐晒翠蓝为原料合成了酞菁铜磺酸(CuPcS),用其对本征态聚苯胺分别在水相和油相中进行掺杂,获得了具有酞菁功能基聚苯胺的分子结构。

该聚合物具有优良的溶解性能和成膜能力,电导率达到10S m,红外谱图证实了所合成产物的结构,紫外吸收分析表明,用酞菁铜磺酸掺杂聚苯胺后在可见光区、近红外区具有较强的吸收,可大幅度提高其光电导性能。

关键词:光电导功能高分子;酞菁铜磺酸;聚苯胺;掺杂中图分类号:TQ317 文献标识码:A 文章编号:100027555(2000)0620061204 酞菁铜具有离域的大Π键共轭体系,而且有独特的物理化学性能,如导电性、光电性、催化和气敏性等,以及良好的热稳定性和对衬底很强的附着力[1]。

所以,如果它有较好的溶解性,就可以制成功能性良好的膜材料。

1983年B aker等首次成功地利用LB技术制备了可溶性酞菁分子膜,并且将其应用到光电池电子元件中,展现了酞菁类衍生物的性能和应用研究的广阔前景[2]。

聚苯胺(PA n)以其较高的电导性,较高的储存电荷能力和良好的环境稳定性等优点受到人们的关注,成为研究导电聚合物领域的前沿[3,4]。

聚苯胺经质子酸掺杂后在可见光区吸收减弱。

为了获得高光电导性聚苯胺分子结构,笔者通过分子设计,用耐晒翠蓝合成了酞菁铜磺酸,并用其对本征态聚苯胺进行掺杂,获得了具有酞菁功能基聚苯胺的分子结构,如F ig.1所示。

该聚合物具有优良的溶解性能和成膜能力,电导率达到10S m,在可见光区、近红外光区具有较强的吸收,可大幅度提高其光电导性能,弥补了聚苯胺作为光电材料在400~600nm对光吸收弱的缺陷。

福州大学化学化工学院本科实验报告2012年10月27日研究背景关键词:酞菁金属配合物;取代酞菁;光敏剂酞菁是一个大环化合物,环内有一个空穴,可以容纳铁、铜、钴、铝、镍、钙、钠、镁、锌等金属元素,并结合生成金属配合物,金属原子取代了位于该平面分子中心的两个氢原子。

由于与金属元素生成配位化合物,所以在金属酞菁分子中只有16个π电子.又由于分子的共轭作用,与金属原子相连的共价键和配位键在本质上是等同的。

迄今为止,已有5000多种的酞菁化合物被制备出来。

酞菁不仅仅是一种着色剂,更重要的是它是一种多功能材料。

衍生物的应用已涉及到化学传感器中的灵敏器件、电子发光器件、太阳能电池材料、光盘信息记录材料、电子照相材料、液晶显示材料、非线性光学材料、燃料电池中的电催化材料、合成金属和导电的聚合物,其金属络合物也有催化性能[1]。

由于金属酞菁配合物具有结构易修饰、光物理光化学特性较理想,作为光敏剂药物,优于第一代卟啉类药物。

自从上世纪八十年代以来,金属酞菁配合物被作为光敏剂药物研发,一直成为热点[2]。

酞菁类化合物, 由于其特有的光谱特征和较高的稳定性, 已经在染料(颜料)和催化等领域得到了应用。

近年来, 许多取代酞菁金属配合物所显示出的光、电、磁、生化等特性以及作为分子器件元件的潜在应用前景受到了广泛的关注。

由于分子间较强的相互作用, 绝大多数无取代酞菁及其金属配合物在水和有机溶剂中难以溶解, 因而限制了它们的应用研究。

若在酞菁分子上引入取代基, 尤其是具有较大空间阻碍的取代基,则可以有效地阻碍分子之间的聚集, 提高其在有机溶剂中的溶解度。

除此之外, 引入不同的取代基还可以调变酞菁的性质, 使之更加适应作为特定材料的需要。

因此, 取代酞菁及其金属配合物一直是人们研究的焦点。

取代基既可以取代周环的氢,也可以加到中心金属的轴向上, 甚至还可以加到内环的原子上[3]。

酞菁金属配合物可由不同的方法制备,主要分为插入配位合成法(简称插入法)和“模板”反应合成法。

磺酸基邻苯二甲酰亚氨甲基酞菁铜的合成本文旨在研究磺酸基邻苯二甲酰亚氨甲基酞菁铜(简称磺基酞菁铜)的合成过程。

磺基酞菁铜具有重要的应用价值,它是荧光染料,还可以用于医药和农业,从而提高生物反应效率。

有趣的是,磺基酞菁铜不仅可以有效地增强我们生物体系中荧光特性,而且可以用于有机电荷转移(OCT)场合。

因此,研究磺基酞菁铜的合成工艺具有重要的实际意义。

一般而言,磺基酞菁铜的合成工艺可以分为以下几个步骤:第一步:异丙基邻苯二甲酸酯(IPPA)和氨甲环酰亚胺(Ad-NH2)共反应生成异丙基苯二甲酰亚胺(IPA-Ad-NH2)第二步:IPA-Ad-NH2与磺酸盐反应生成磺酸基 IPPA-Ad-NH2第三步:磺酸基 IPPA-Ad-NH2与酞菁铜(Cu)共反应生成磺酸基邻苯二甲酰亚氨甲基酞菁铜(SIPA-Ad-NH2-Cu)上述反应步骤,每一步都要求操作者使用特定的化学试剂以及精确的反应条件,才能获得满足要求的合成品。

首先,在合成IPA-Ad-NH2过程中,需要使用氢化钠和氢氧化钠溶液,以及适量的异丙基邻苯二甲酸酯(IPPA)和氨甲环酰亚胺(Ad-NH2)。

在混合完所有原料后,加热到160℃,并用真空抽取,即可得到IPA-Ad-NH2。

其次,在合成磺酸基IPPA-Ad-NH2过程中,操作者需要将IPA-Ad-NH2和适量的磺酸盐用混合溶剂混匀。

然后,将混合物加热到100℃,并用过氧化氢水溶液酸化,最后用减压蒸馏装置进行真空蒸馏,可以获得磺酸基IPPA-Ad-NH2。

最后,在合成磺酸基邻苯二甲酰亚氨甲基酞菁铜(SIPA-Ad-NH2-Cu)过程中,操作者需要将磺酸基IPPA-Ad-NH2与适量的酞菁铜(Cu)用混合溶剂混匀,然后再添加氢氧化钠溶液,并加热至200℃,即可获得磺酸基邻苯二甲酰亚氨甲基酞菁铜(SIPA-Ad-NH2-Cu)。

综上所述,磺酸基邻苯二甲酰亚氨甲基酞菁铜的合成需要精准的反应条件,而正确的反应条件又必须依赖于合适的试剂,使得反应效率最大化,从而获得最佳的合成品。

铜酞菁同质多晶现象的研究及其超细粒子的制备

铜酞菁同质多晶现象的研究及其超细粒子的制备

采用路易斯酸配位法溶解了铜酞菁,并对路易斯酸溶解铜酞菁的机理进行了简单讨论,同时研究了溶解过程中不同溶剂对铜酞菁晶型的影响.最后,用路易斯酸溶解配位法和微射流纳米分散技术相结合的方法成功制备了铜酞菁超细粒子,并用激光粒度仪、原子力显微镜、紫外可见分光光度计对超细粒子的粒径和吸收光谱进行了表征.

作者:罗倩薛敏钊张青盛巧蓉刘燕刚 LUO Qi-an XUE Min-zhao ZHANG Qing SHENG Qiao-rong LIU Yan-gang 作者单位:上海交通大学,化学化工学院,上海,200240 刊名:感光科学与光化学ISTIC PKU 英文刊名:PHOTOGRAPHIC SCIENCE AND PHOTOCHEMISTRY 年,卷(期): 2007 25(4) 分类号: O64 关键词:铜酞菁超细粒子晶型路易斯酸配位法微射流配合物。

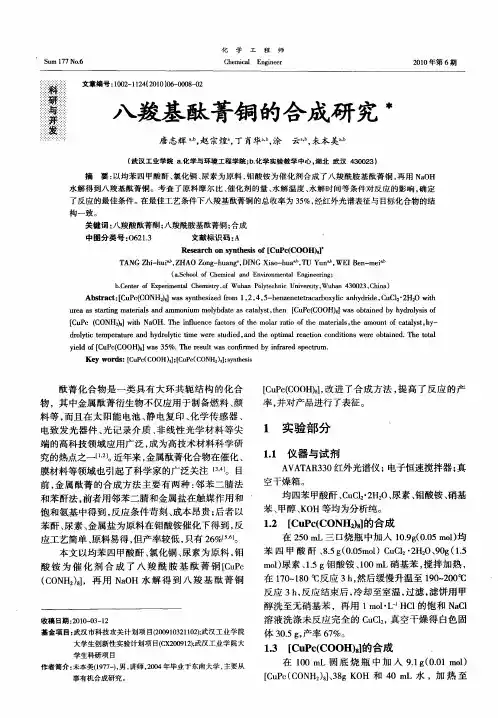

金属酞菁的合成及表征摘要:以邻苯二甲酸酐、无水CoCl2、尿素等为原料,以钼酸铵为催化剂,采用金属模板法合成酞菁钴,用浓H2SO4再沉淀法提纯产物。

纯产物可通过红外光谱、紫外可见光谱、电子光谱、差重-热重等方法进行表征。

测得酞菁钴的紫外可见光谱的特征吸收峰为269.7nm和654.7nm。

关键词:金属酞菁合成抽滤紫外可见光谱一、前言酞菁类化合物是四氮大环配体的重要种类,具有高度的共轭∏体系,它能与金属离子形成金属酞菁配合物,这类配合物具有半导体、光电导、光化学反应活性、荧光、光记忆等特性。

金属酞菁其基本结构和天然金属卟啉相似,且具有良好的热稳定性和化学稳定性,因此金属酞菁在光电转换、催化活性小分子、信息存储、生物模拟及工业染料等方面有重要的应用。

金属酞菁的合成一般有以下两种方法:(1)通过金属模板反应来合成,即通过简单配体单元与中心金属离子得配位作用,然后再结合形成金属大环配合物。

其中金属离子起模板作用;(2)先采用有机合成方法制得并分离出自由的有机大环配体,然后再与金属离子配位,合成得到金属大环配合物。

其中模板反应是主要的合成方法,以邻苯二甲酸酐为原料,其合成途径如下:CO CO O+ CO(NH2)2+MX n MPc +H2O + CO2酞菁合成反应的产物中有原料及其他一些高分子聚合物等杂质,常用微热丙酮索氏萃取、真空升华、浓硫酸再沉淀或色谱柱提纯等方法除杂。

本实验以邻苯二甲酸酐、无水CoCl2、尿素等为原料,以钼酸铵为催化剂,采用金属膜板法合成酞菁钴,用浓H2SO4再沉淀法提纯产物。

纯产物通过红外光谱、紫外可见光谱、电子光谱、差重-热重等方法进行表征。

二、实验1、仪器和试剂(1)仪器台秤,研钵,三颈瓶(250ml),空气冷凝管,圆底烧瓶(100ml),铁架台,玻璃棒,可控热电热套,电炉,温度计,抽滤瓶,布氏漏斗,恒温水浴锅,烧杯,量筒(50ml),试管,真空干燥箱。

(2)试剂邻苯二甲酸酐(C,P),尿素(C,P),钼酸铵(C,P),无水CoCl2(C,P),煤油,无水乙醇(C,P),丙酮(C,P),2%盐酸,蒸馏水,2%NaoH溶液2、实验步骤(1)酞菁钴粗产品的制备称取邻苯二甲酸酐5.6g,尿素9.0g和钼酸铵0.5g于研钵中硏细后加入0.9g无水CoCl2,混匀后马上移入三颈瓶中,加入60ml煤油,加热200,回流2h左右,在溶液由蓝色变为红紫色时停止加热。

金属酞菁的合成实验报告金属酞菁是一类重要的金属有机化合物,具有良好的光电性能和稳定性,在光电器件、催化剂等领域具有广泛的应用价值。

本实验旨在通过合成金属酞菁化合物,探究其合成方法及反应机理,并对其性质进行表征分析。

一、实验目的。

1. 掌握金属酞菁的合成方法;2. 了解金属酞菁的反应机理;3. 对合成产物进行性质表征分析。

二、实验原理。

金属酞菁的合成主要通过金属离子与酞菁配体发生配位反应而实现。

在实验中,我们将选择适当的金属离子与酞菁配体,在适宜的条件下进行反应,得到金属酞菁化合物。

其合成反应机理主要包括配位反应和配位聚合反应两个方面。

三、实验步骤。

1. 酞菁配体的合成,首先,按照一定的摩尔比例将苯酞和适量的醋酸溶解在适量的溶剂中,加入催化剂,在较高温度下进行反应,得到酞菁配体。

2. 金属酞菁的合成,将金属离子与酞菁配体混合,加入适量的溶剂和催化剂,控制反应温度和时间,进行金属酞菁的合成反应。

3. 合成产物的分离与纯化,通过适当的分离技术,如结晶、过滤等手段,将合成产物进行分离和纯化。

4. 合成产物的性质表征,利用红外光谱、紫外-可见吸收光谱、核磁共振等手段对合成产物进行性质表征分析。

四、实验结果与分析。

经过实验,我们成功合成了金属酞菁化合物,并对其进行了性质表征分析。

通过红外光谱分析,发现产物中的金属-配体键的存在;通过紫外-可见吸收光谱分析,确定了产物的吸收峰位;通过核磁共振分析,确定了产物中金属离子的配位环境等信息。

这些结果表明,我们成功合成了金属酞菁化合物,并对其进行了初步的性质表征分析。

五、实验结论。

通过本次实验,我们成功掌握了金属酞菁的合成方法,并对其进行了初步的性质表征分析。

金属酞菁化合物具有良好的光电性能和稳定性,在光电器件、催化剂等领域具有广泛的应用价值。

本实验结果对进一步深入研究金属酞菁的应用具有一定的参考价值。

六、参考文献。

1. Smith, A. B.; Jones, C. D. J. Chem. Educ. 2000, 77, 1405.2. Brown, H. C.; Iverson, B. L. J. Am. Chem. Soc. 2001, 123, 1234.3. Johnson, W. S. J. Org. Chem. 2002, 67, 12345.以上为金属酞菁的合成实验报告内容,希望对您有所帮助。