三峡之巴楚文化

- 格式:pptx

- 大小:3.11 MB

- 文档页数:19

三峡人文历史三峡是中国最著名的峡谷之一,跨越重庆市和湖北省,是举世闻名的旅游胜地。

除了其壮丽的自然景观外,三峡地区还有丰富多彩的人文历史。

本文将带您深入了解三峡人文历史的重要方面,为您展示这个地区独特的魅力。

一、古代文明三峡地区在古代就是中国文明的重要发源地之一。

这里曾是巴蜀文化的核心地带,巴蜀文化有着悠久的历史和丰富的内涵。

在三峡地区,可以找到许多巴蜀文化的遗迹和代表性建筑。

例如,宜昌的东山大坝堆是距今约4000年的古建筑遗址,是当地史前文明的重要见证。

这些巨大的土坝用于防洪和水利灌溉,显示了古代劳动人民的智慧与勇气。

另一个例子是宜昌的秭归长江文化遗址,距今已有6000多年历史。

这个遗址是中国最早的红陶时期文化遗址之一,出土了大量的石器、陶器和其他的古代物品。

这些遗迹证明了三峡地区曾经是古代文明的重要中心。

二、三峡文化除了巴蜀文化,三峡地区还有自己独特的文化特色。

这里的居民有着与众不同的生活方式和独特的艺术形式。

三峡人民的生活凝聚着对自然的敬畏和对生命的热爱。

他们依靠着长江的滋养,过着与江水相依相伴的生活。

船屋和渔楼就是这种特殊生活方式的象征。

这些独特的建筑和生活形态,成为了三峡地区的一道独特的风景线。

此外,三峡地区还有丰富多样的民间艺术。

著名的巴东秧歌和秧歌舞就是其中之一。

巴东秧歌是一种源于宋代的传统舞蹈形式,以其独特的肢体语言和节奏感而闻名。

在这个地区,秧歌舞被视为传承民俗文化的重要方式,也成为了重要的旅游文化项目。

三、历史名人三峡地区还孕育了许多历史上的名人,他们在不同领域都取得了重要的成就。

其中最著名的是诗仙李白。

李白是唐代著名的诗人,他的诗作广为流传,深受后世文人的崇拜。

在他的诗中,三峡的美景是常常被描绘的对象。

他的名句“青山一道同云雨,明月何曾是两乡”让人们深感三峡的壮丽与浪漫。

此外,还有一些重要的历史人物如岳飞和巴蜀名将张炎。

岳飞是南宋时期的抗金名将,他在抵御外敌入侵的过程中,表现出非凡的军事才能和忠诚。

收稿日期:2002-06-20作者简介:王善才(1936-),男,湖北武汉人,湖北省文物考古研究所研究员,主要从事考古发掘与研究。

2002年11月第24卷 第6期三峡大学学报(人文社会科学版)Journal of China T hree Gorg es U niversity(Humanities &Social Sciences)N ov.2002V ol 24 No.6巴楚文化 的称谓不宜再使用王善才(湖北省文物考古研究所,湖北武汉 430077)摘 要:指出了在古代巴、楚两个民族交错杂居的长江三峡地区,不宜用 巴楚文化 来作为这一地区的地域文化名称。

因巴文化和楚文化各有特点,虽有一些相互影响或部分融合现象,但尚不构成一种新的文化,故仍不宜随意命名。

同时,对 三峡地区是楚文化的摇篮 的提法,也认为不妥。

对有的学者还用 巴楚文化 这一词汇来涵盖从古到今的地域文化,更觉不宜。

关键词:巴楚文化; 涵盖古今; 摇篮中图分类号:G 127 63SX 文献标识码:A 文章编号:1009-1769(2002)06-0020-02关于 巴楚文化 这一词汇的出现和正式在宜昌地区开展宣传,据了解大约经历了10多年。

应该说,这是宜昌地区的一部分学者和有关领导花了不少心血,才提出的这一名词。

如,他们收集了大量的巴文化和楚文化的研究资料,这都是很好的。

只是在研究后提出 巴楚文化 及其对这一词汇含义的解释,不 定妥当。

尽管以前据说还通过组织派人赴省请了五位著名专家作过学术鉴定,同意把 巴楚文化 作为三峡或宜昌区域文化立论,但也不见得就是正确无误的,因有些学术问题是需要广泛征求意见和进行探讨的,不宜轻易或急于去作决定。

总的说,笔者认为 巴楚文化 这一提法有些不妥,值得商榷。

因巴文化就是巴文化,楚文化就是楚文化,不能把未具共同特点的两种文化硬性的捏在一块去含糊其辞地命名一个 巴楚文化 的新名词,更不宜把它解释为 半巴半楚 、 亦巴亦楚或 非巴非楚 。

长江三峡是巴、楚文化交匯之地就考古所见,长江三峡地区不仅存在着丰富的巴文化遗存,同时还蕴藏丰具有独特风采的楚文化遗存。

对这些遗存进行科学的分析和比较,对了解先秦时代巴、楚文化关系和各种地域文化交汇、融合的历史进程都是具有重大的历史与现实意义的。

经考古调查和发掘证明,这里属于西周时期的遗址有:宜昌县的下牢溪、三斗坪、覃家沱、黄土包、小溪口;秭归县的官庄坪、乔家坝、柳林溪上层等。

这些遗址出土的主要器类有尖沿、尖唇侈口锥足鬲、深腹盂、粗柄折盘豆和罐、盆、缸等日用陶器;陶色以泥质红陶和橙红陶居多,泥质灰陶、褐陶、黑陶次之。

这个阶段的文化面貌与当阳磨盘山西周楚文化遗物特征相似,应属于西周时期的楚文化范畴,也可能是属楚系的文化传统,其时代约为西周中期,即楚文化的滥觞期。

在长江西陵峡所见的另一种西周时期的文化遗存,与当阳磨盘山的遗存则有区别,但其主要特征仍属楚系。

因此,研究界把它称为楚文化的支流。

如:秭发县官庄坪遗址出土的小口方唇鬲、巷沿罐、碗形豆、斜肩鼓瓮等器物,与江汉地区典型的西周楚文化遗存面貌不尽一致。

据史籍载,西周夷王时,楚熊渠封嫡嗣熊挚于夔,为楚附庸,“后王命曰夔子”。

《春秋》僖公二十六年杜预注:“夔,楚同姓国,今建平秭发县”。

《史记·楚世家》集解云:“夔在巫山之阳,秭归乡是也”。

是知芊姓夔国地在今秭发县境。

因此,有关学界将这一不同的文化遗存归于楚附庸国——夔于国的。

东周时期的楚文化遗址颁地域则更为广泛,仅在西陵峡两岸,发现有路家河、伍相庙、大沙坝、五家坝、水府庙、刘家坝、王马桥、曲溪口、土地庙、甲沟等数十处。

归纳起来主要器类有陶鬲、豆、罐、盆、鼎、瓮等;陶质以红陶为主,纹饰有绳纹、弦纹、附加堆纹等,其文化性质仍属于楚文化系统,时代延续较长,特别是春秋中、晚期和战国早期的遗物较多。

上述文化遗存面貌,与江陵、当阳等地同期楚文化面貌极为一致,说明楚文化在此阶段的发展是巩固和统一的,印证了文献上所记,大约在春秋中叶前后,即“楚人来夔,以夔子归”的前后,楚国便直接统治了长阳西陵峡,与巴国在峡江互置关隘对峙。

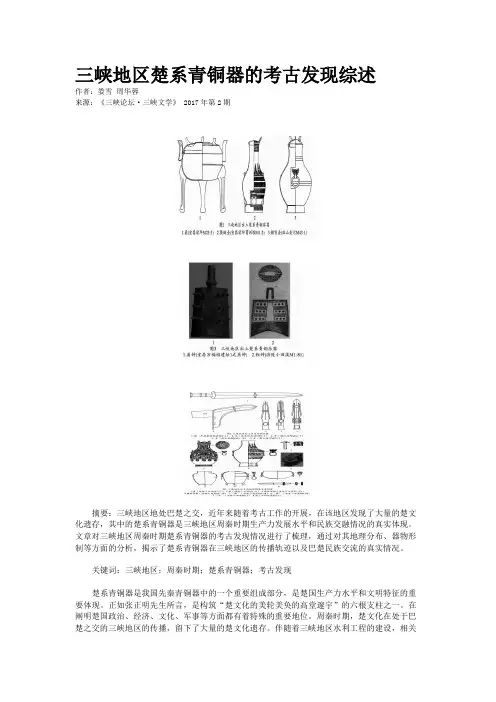

三峡地区楚系青铜器的考古发现综述作者:娄雪周华蓉来源:《三峡论坛·三峡文学》 2017年第2期摘要:三峡地区地处巴楚之交,近年来随着考古工作的开展,在该地区发现了大量的楚文化遗存,其中的楚系青铜器是三峡地区周秦时期生产力发展水平和民族交融情况的真实体现。

文章对三峡地区周秦时期楚系青铜器的考古发现情况进行了梳理,通过对其地理分布、器物形制等方面的分析,揭示了楚系青铜器在三峡地区的传播轨迹以及巴楚民族交流的真实情况。

关键词:三峡地区;周秦时期;楚系青铜器;考古发现楚系青铜器是我国先秦青铜器中的一个重要组成部分,是楚国生产力水平和文明特征的重要体现。

正如张正明先生所言,是构筑“楚文化的美轮美奂的高堂邃宇”的六根支柱之一。

在阐明楚国政治、经济、文化、军事等方面都有着特殊的重要地位。

周秦时期,楚文化在处于巴楚之交的三峡地区的传播,留下了大量的楚文化遗存。

伴随着三峡地区水利工程的建设,相关的考古工作也随之大规模开展,这期间长江沿岸西起北碚东到宜昌均有楚系青铜器出土。

通过对三峡地区楚系青铜器的介绍与研究可以帮助我们了解楚国青铜文化的面貌以及巴楚文化交流的关系。

本文所指的三峡地区地处长江上游的东部,其地包括湖北省所辖的宜昌、秭归、兴山、巴东和重庆市所辖的巫山、巫溪、奉节、云阳、开县、万州、忠县、石柱、丰都、长寿、涪陵、武隆、渝北、巴南、北碚、江津以及重庆主城区。

在这一区域里发现的楚系青铜器主要出土于遗址、墓地和窖藏坑中,器类多为兵器、食器、酒器和水器,以及少量的工具和生活用具等。

现将三峡地区楚系青铜器的考古发现情况介绍如下。

一、三峡地区西周、春秋时期楚系青铜器的考古发现情况(一)三峡东部地区三峡东部地区泛指长江沿岸瞿塘峡以东至湖北宜昌的这部分区域。

1.三峡东部地区西周时期楚系青铜器的考古发现情况2012年,宜昌市白洋工业园发现一窖藏坑,坑内出土1件铜鼎和11件编钟,时代为西周中晚期。

另据考古调查和勘探,在万福垴窖藏坑的周边地区发现有好几处西周晚期和东周时期的楚人居住遗址,出土青铜器的万福垴遗址,占地面积约56万平方米,是一处大型的聚落遗址。

《三峡》中的文化常识

《三峡》是南北朝时期著名地理学家、散文家郦道元创作的一篇散文。

这篇文章是对三峡旅游的描写,涉及到一些文化常识。

1. 三峡:通常指的是长江上游的瞿塘峡、巫峡和西陵峡,是长江最为险峻的地方。

2. 瞿塘峡:是三峡中最短的一个,也是最为雄伟的一个。

它的特点是两岸高山对峙,险峻异常,而且江面狭窄,仅容一船通过,因此有“夔门天下雄”之称。

3. 巫峡:是三峡中最长的一个,也是最为秀美的。

它的特点是两岸山峰耸立,连绵不断,景色秀丽,而且江水清澈,景色宜人。

4. 西陵峡:是三峡中最有名的一个,也是最为险峻的一个。

它的特点是水流湍急,滩多水急,因此有“西陵滩如马”之称。

5. 夏水襄陵:这句话的意思是夏天的时候河水会淹没河床外的土地。

这是对三峡水流的一种描述,体现了古人对自然现象的观察和描述。

6. 朝发白帝,暮到江陵:这句话的意思是早上从白帝城出发,晚上就能到达江陵。

这是对三峡水路的一种夸张描述,突出了三峡的险峻和交通的不便。

文章中还有一些文化符号的解读,如长江、巴楚文化、三峡文化等。

这些文化符号在文章中得到了生动的展现,体现了古人对自然和文化的深刻理解。

总的来说,《三峡》是一篇对三峡旅游的描写,其中涉及到一些文化常识和古人对自然现象的观察和描述。

这些文化常识可以帮助我们更好地理解古人对自然和文化的认识,也可以为我们提供一些旅游和欣赏三峡美景的参考。

湖北宜昌三峡大坝人文景观介绍三峡大坝,哎呀,说起这个,谁不觉得它是个超级壮观的地方啊!它不仅是咱们中国的骄傲,也是全世界都为之惊叹的一个工程。

站在大坝旁边,看着那气吞山河的水流,真是让人感觉自己像个渺小的小蚂蚁。

说实话,谁要是没有亲自去过,光是听别人讲都难以想象那种震撼感。

你想啊,这么一个巨大的工程,背后蕴藏着多少人力物力,多少年的技术积累,简直是打破了天际的高度。

不过呢,说到三峡大坝的人文景观,别光想着那些冷冰冰的钢铁水泥,嘿,这地方的文化底蕴可是十足的!你要是站在坝上,放眼望去,那可是三峡的美景一览无余。

三峡可不止是大坝,还是一片历史的沃土!早在几千年前,这里就是楚文化的发源地,那个神秘的巴楚文化,从这里传遍大江南北。

所以,三峡大坝不仅仅是一个工程奇迹,它还是个文化宝库呢。

说到文化,嘿,别看大坝那块水泥面儿,你如果仔细一看,会发现这里的建筑风格其实很有意思。

大坝周围的建筑,特别是游客中心、纪念馆什么的,融合了现代和传统的元素。

你走进去,一股古朴的味道扑面而来,墙上挂着的那些书法、绘画,都是些充满了浓浓中国味的作品,给人一种踏进历史的感觉。

那些艺术作品看得你眼花缭乱,还会让你不由自主地想起过去的时光,想起那些跟大坝有着千丝万缕联系的故事。

再说了,大坝这个地方,可不仅仅是个“工地”或者单纯的旅游景点哦!这里还是一块非常有意义的“历史课本”。

你看看,三峡大坝的建设,几乎贯穿了整个现代中国的变迁。

它的建成,象征着我们国家在科技、经济、环境等各个方面的飞跃。

真是说起来都能让人热血沸腾,心里有一种说不出的自豪感。

每年这里都会吸引成千上万的游客,他们不仅是为了看看这个大坝的雄伟,更多的是来感受一下这个地方的历史积淀,感受一下它背后蕴含的民族精神。

你要是来这里旅游,肯定不能错过三峡大坝旁边的那些小景点。

比如,你可以乘船游览长江三峡,那里风景如画,简直美得让人目不转睛。

水面平静得像镜子一样,山峦起伏、云雾缭绕,宛如人间仙境。

[宝典]宜昌是巴、楚文化发源和交汇之地,又处在古文化沉积带与长江经济开发...巴楚历史大观宜昌是巴、楚文化发源和交汇之地,又处在古文化沉积带与长江经济开发带的交叉点,在世界上亨有盛名。

作为宜昌人,你对巴楚历史有多少了解, 我知道:————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————, 三峡考古重要发现“早在7000年前三峡库区就已有人类活动的足迹。

”武汉大学余西云教授通过多年的考古发掘的研究日前得出这一结论,比此前考古学者在瞿塘峡发现的距今5000余年的大溪文化还早2000年。

地处三峡巫峡深处的巴东县官渡口镇楠木园村山势险峻,土地肥沃,以盛产优质柑橘而闻名于世。

1932年一位美国考古专家在三峡地区考察时发现楠木园有人类早期的活动遗迹,这一发现引起了海内外考古专家的注意。

1994年武汉大学考古与博物馆系的专家、学者开始对巴东楠木园村古人类遗迹进行拭掘。

2000年9月,武汉大学余西云教授带领考古人员对楠木园古人类遗迹进行大面积发掘。

据余西云教授介绍,巴东楠木园古人类遗迹的文化堆积厚,保存完好,面积逾10万平方米,是三峡地区少见的大型A类遗迹,目前考古队已完成田野发掘面积6500平方米。

此次发掘最重要的收获是一期遗存。

这类遗存的地层以一个富含碎骨、陶片及炭灰、红烧土粒的土层和一个相对纯净的沙土层相叠压,并有少量冲沟、兽洞和小坑。

地层中出土的碎骨,以鱼的腮盖为主,兽骨也占相当比重。

人类遗物的主要有石器和陶瓷。

宜昌市博物馆馆藏精品, 三游洞军垒在宜昌市区西北十分里处的三游洞风景区后山江边,即下牢溪与长江交汇处的们山台地上,有一处南北朝时期的古军垒。

三游洞军垒是古代的一处军事设施。

1983年10月修建三游洞长廊发现,随即进行了重点清理。

从长廊基础下至江边台地,再从三游洞管理处办公室后延至“三游酒家”下临江边,有砖砌墙基延伸,是为古代军垒。

作者简介:袁玥(1979~ ),女,中国地质大学(武汉)艺术与传媒学院副教授、硕士研究生导师;王庆沅(1938~ ),男,兴山县文化局退休干部。

① 王风竹:《不使巴风成绝响三峡文物永风流—著名考古学家黄景略、张忠培两位先生谈三峡工程中的文物保护工作》,《江汉考古》1993年第3期。

② 《中华辞海》对“音调”的解释:一是指乐曲的旋律,二是泛指乐声。

本文借指歌声。

巴楚音调系指我国古代巴民和楚人遗存的歌声。

③ “兴山特性三度民歌”只是以发现地的“兴山”来命名而已,绝非仅指兴山一地的民歌,而是曾广泛分布于我国巴、楚和夜郎故地的多个民族的民歌。

④ 王庆沅:《湖北兴山特性三度体系民歌研究》,《中国音乐学》1987年第3期;《荆楚古音考》,《音乐研究》1988年第4期;《曾侯乙编钟与兴山体系民歌的定律结构》,《黄钟》1988年第4期;《湖北传统民歌的煞声规律》,《中国音乐学》1991年第3期;《竹枝歌和声考辨》,《音乐研究》1996年第2期;《荆楚古音的发现》,《黄钟》1997年第2期。

摘 要:三峡地区是古代巴、楚民族活动的重要区域。

二千多年来,我国众多文人学士都毫无例外地将巴、楚和夜郎等“南人”的歌声称为“悲苦”之调。

近几十年来,音乐学者在该区域陆续发现了巴楚文化的遗音。

从这些遗音来看,除部分存在巴楚文化杂糅的特点外,大多有各自明显的巴楚音乐文化特征。

同时,同一文化在不同历史阶段也表现出一定的时代差异。

本文从历时性的角度,结合文献的记载,归纳总结三峡地区巴楚文化遗音的“悲苦”之源、“悲苦”之说和“悲苦”之因,并围绕巴楚民族关系进行讨论,以期能够更好地认识三峡地区的巴楚文化。

关键词:巴楚文化;悲苦音调;历史考证;三峡地区引言三峡地区是古代巴、楚民族活动的重要区域,正如著名考古学家黄景略、张忠培所说:“三峡是探讨人类起源的重要地区之一……三峡是我国古代巴人的活动区,也是早期楚人的重要活动区。

”①巴楚音调②,系指以我国古代巴、楚为代表的,包括夜郎等我国西南地区多个民族的歌声。

长江三峡,中国10大风景名胜之一,中国40佳旅游景观之首。

长江三峡西起重庆奉节的白帝城,东到湖北宜昌的南津关,是瞿塘峡、巫峡和西陵峡三段峡谷的总称,是长江上最为奇秀壮丽的山水画廊,全长192公里,也就是常说的“大三峡”。

除此之外还有大宁河的“小三峡”和马渡河的“小小三峡”。

这里两岸高峰夹峙,港面狭窄曲折,港中滩礁棋布,水流汹涌湍急。

“万山磅礴水泱漭,山环水抱争萦纡。

时则岸山壁立如着斧,相间似欲两相扶。

时则危崖屹立水中堵,港流阻塞路疑无。

”郭沫若同志在《蜀道奇》一诗中,把峡区风光的雄奇秀逸,描绘得淋漓尽致。

我国古代有一部名叫《水经注》的地理名著,是北魏时郦道元写的,书中有一段关于三峡的生动叙述:“自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。

重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月……”。

三峡地跨两省。

两岸崇山峻岭,悬崖绝壁,风光奇绝,两岸陡峭连绵的山峰,一般高出江面700-800米左右。

江面最狭处有100米左右;随着规模巨大的三峡工程的兴建,这里更成了世界知名的旅游热线。

三峡旅游区优美景区众多,其中最著名的丰都鬼城,忠县石宝寨,云阳张飞庙,瞿塘峡,巫峡,西陵峡,宏伟的三峡工程,大宁河小三峡等。

游三峡有三条路线可选:1、从重庆顺江而下快节奏地观赏三峡的奇特风光;2、从上海、南京、武汉逆流而上游览长江沿途美景;3、从三峡的东口宜昌出发饱览神奇美丽的长江三峡风光。

三峡,是万里长江一段山水壮丽的大峡谷,为中国十大风景名胜之一。

它西起重庆市奉节县的白帝城,东至湖北省宜昌市的南津关,由瞿塘峡、巫峡、西陵峡组成,全长192公里,其中峡谷段90公里。

它是长江风光的精华,神州山水中的瑰宝,古往今来,闪耀着迷人的光彩。

长江三峡,无限风光。

瞿塘峡的雄伟,巫峡的秀丽,西陵峡的险峻,还有三段峡谷中的大宁河、香溪、神农溪的神奇与古朴,使这驰名世界的山水画廊气象万千——这里的群峰,重岩叠嶂,峭壁对峙,烟笼雾锁;这里的江水,汹涌奔腾,惊涛裂岸,百折不回;这里的奇石,嶙峋峥嵘,千姿百态,似人若物;这里的溶洞,奇形怪状,空旷深邃,神秘莫测……三峡的一山一水,一景一物,无不如诗如画,并伴随着许多美丽的神话和动人的传说,令人心驰神往。

长江三峡民俗文化探索2005年04月13日14:58:03 风景名胜长江三峡,波涛滚滚,千古长流。

这壮丽的山川,曾经闪耀着大溪文化的异彩,诞生过伟大的爱国诗人屈原和千古才女王昭君。

三国时代,这里曾是吴蜀相争的古战场。

唐宋以来,李白、杜甫、白居易、刘禹锡、范成大、苏轼、陆游等诗坛文豪,在三峡写下了许多千古传颂的诗章。

灿烂的三峡民俗文化,包括生产民俗、民居民俗、信仰民俗、节日民俗等诸多内容。

本文谨对三峡地区的民居、畲田、头饰、船歌、信仰等方面进行初探。

•三峡古代民居长江三峡两岸居民,利用峡江多岩石树木之优势,依山筑室而居,层层叠叠,仿佛置入山水画卷之中。

尤其在那险峻的临江之畔,古代巴人依山傍水建成了一栋栋奇特的“吊脚楼”。

古代称之“干阑”。

据晋代张华《博物志》记载:“南越巢居,北朔穴居,避寒暑也”。

三峡地带,终年云遮雾绕,地势潮润。

古人为避瘴疠,毒蛇之害,人居楼上,古来有之,代代相承。

故《北史·蛮僚传》记载:“依树积木,以居其上,名曰干阑。

”唐代,杜甫于公元766年4月寓居奉节,对三峡民居有诗歌咏。

《夔州歌》歌云:“赤甲白盐俱刺天,闾阎缭绕接山巅。

枫林桔树丹青合,复道重楼锦绣悬。

”杜甫诗中“闾阎”,原意指乡里中的门。

这里是指夔州人民依山势之利,重叠建筑的房屋。

深秋季节,在枫树与桔树的红绿交映之下,那稠密的民居缭绕山势直上山顶,造成了“复道重楼锦绣悬”之美景。

我们从杜甫诗中,侧面了解到三峡古镇夔州人民,祖祖辈辈经过改天换地,把峡中一个荒凉小镇,建设成为人烟聚居的峡中乐园。

宋代文人欧阳修也在《夷陵县至喜堂记》中记载:“民之列处,灶廪偃井异位,一室之间,上父子而畜豕。

其覆皆用茅竹,故岁常火灾。

而俗信鬼神,其相传曰作瓦屋者不利。

”由于民俗深信,造成了三峡地区昔日茅房吊脚楼皆多。

明代之时,三峡民居十分壮观,故明代状元、著名文人杨升庵在《竹枝词》中高歌:“夔州府城白帝西,家家楼阁层层梯。

冬雪下来不到地,春水生时与树齐。

宜昌地域文化——巴楚文化杨行正(市群艺馆)大约从两周之际起,包括宜昌地城在内的峡江地带就成为巴楚交错地段了。

所谓巴楚交错地段,就是巴人与楚人错居杂处、巴文化与楚文化交流混融的地段。

它的形成不是一成不变的,但从古到今一直以峡江地带为主干。

据史料记载和考古发现表明,宜昌地域内的清江(古称夷水)是巴人起源和早期活动的重要区域,而沮漳河流域是早期楚文化的中心地带。

清江、沮漳,为长江出峡后紧挨着的两大支流,以长江为纽带相衔接。

周代以前,巴人、楚人各据一隅,两种文化属于彼此独立无涉的发展状况,巴国、楚国于立国之初也依然如此。

这两个民族在各自的国土上创造的具有各自特色的文化——巴文化和楚文化此时基本上还没有发生交汇和碰撞。

到了东周时代,春秋到战国中期,随着巴、楚两国开疆拓土,两国的境界尤其是楚国的境界迅速扩展以至互为接壤,成了真正的近邻。

巴为楚之西邻,楚为巴之东邻,就在这巴楚两国的交接之域便演出了一幕幕巴楚征战结盟、民族融合、文化交流的历史话剧。

巴文化、楚文化就在这一特定的地理环境、特定的历史条件和特定的文化背景下,交汇激荡融合而形成一种具有共同特征的混融性区域文化即“巴楚文化”。

巴楚文化的面貌,最初是巴自为巴,楚自为楚,不见其文化之互动,这主要是秦汉以前的考古学文化,即原生形态的民族性文化;进而是巴中有楚,楚中有巴,彼此有互动而非杂交,这主要是魏晋以后的历史性兼地域性文化,即它已不完全是民族性文化的次生形态的文化;最后,发展至今,便呈现出粗看似为非巴非楚,细想实为亦巴亦楚,巴文化与楚文化在互动中杂交,其杂交的文化事象大量存在于民俗之中而绽开奇花,结出异果。

总而言之,巴楚文化,作为从古到今存在于巴楚交界地区的人类学文化,是最能反映、体现、代表宜昌地域文化的面貌与特色的了。

根据现有资料,巴楚文化内涵,暂时可以说有如下六个要素。

其一,以虎钮镦于、巴楚兵器、巴楚编钟为主要标志的青铜冶铸工艺。

这里尤其要提到的是四川涪陵小田溪所出土的一套青铜编钟,不仅青铜钟15件,1件为巴式,14`件为楚式,是巴楚共存,而且钟架的建造亦如此,木质笋虚为楚钟所常见,青铜笋套以浮雕巴虎装饰,悬钟插销又以楚器常见类似饕餮形的云纹兽首为饰。

巴山楚水总关情——民族风情音画《楚水巴山》赏析由湖北省宜昌市文化局精心组织筹划,宜昌市歌舞剧团倾力打造,反映三峡地域文化的大型民族风情音画《楚水巴山》一搬上舞台,即赢得满堂彩.它历史地再现了民族精神,艺术地展现了巴楚文化精髓,采用大胆创新的手法,重构,整合具有三峡地域风情的文化片断;运用舞蹈的肢体语言,表达了真实而又抽象的艺术形象;借用现代的声,光和布景,使整部作品焕发出灵性的光芒.《楚水巴山》全长100分钟,分为上,下两篇.上篇由”神农木鼓”,”沮漳陶影”,”利牙火塘”,”巴山夜话”组成;下篇由”千秋简魂”,”香溪桃花”,”西塞烽火”,”钟鸣云天”组成.楚水巴山江雨多,巴人能唱本乡歌.今朝北客思归去,回人《纥那》披绿罗.——刘禹锡传说和推想中,巴人的一支发源于宜昌境内的长阳土家族自治县的清江流域.记载中,巴族的男子强悍而浪漫,是最出色的武士,舞者,征服者和航行者,他~lt,J造了具有民族特色和地方特色的西南蛮夷文化.而楚人的先民应该到团圆]沮漳二水祝融部落那里去寻找,因为年代久远,许多事情已经湮没在古老的神话和传说之中,但楚人融洽南北文化而创造出来的南方华夏文化——楚文化,却成为中国文化的一颗耀眼的珍珠.如果从先秦时代算起,巴楚文化在三峡地区已经有二千多年的悠久历史了.倘若色彩的参杂糅合,显示的是绚丽灿烂,那么文化的参杂糅合,则显现的是丰富奇丽.巴文化和楚文化的交融就是这样,尽管它们是不同质的两种文化,但它们在特定的时代和区域因碰撞而糅合了,所以,三峡地区巴楚文化的根系特别丰厚,有挖掘不尽的巴楚民俗风情.千年前的峡江,山肯定比现在葱笼,水肯定比现在湍急,雾肯定比现在迷茫,”楚水巴山江雨多,巴人能唱本乡歌”,爱唱《竹枝歌》的除了峡江巴人,还有东邻楚人.在唐代诗人刘禹锡的眼中,巴楚之地的儿女们或牵手连袂踏歌而行,或祀神祭鬼前歌后舞——”蛮鼓声坎坎,巴女舞蹲蹲”,”楚袖箫条舞,巴弦趣数弹”处处充溢着纯净,欢乐和神秘. 《楚水巴山》的创作正是基于此,充分利用了这些原生态的民族文化资源,把巴文明与楚文明,把巴人的励精图治和楚人的浪漫智慧用舞台形式集中展示,让人们透过舞台这扇窗口,看到它们的光彩.巴人对虎有着本质意义上的迷恋与膜拜,《楚水巴山》在序中,突出了白虎在土家族古老文化中的地位.《后汉书?南蛮西南夷列传》记载:”廪君死,魂魄世白虎,巴氏以虎饮人血,遂以人祠焉.”虽然千百万年过去了,那个叫廪君的酋邦首领的故事,已经在时间的消蚀中变得支离破碎,但作为一个英雄,在后世的巴族看来,廪君就是白虎,而白虎就是神灵.从层出不穷的考古发现中也证实了这个异兽在巴人生活中的地位,那些虎钮罅于,虎形铜戈,虎纹铜剑上”虎”的形象像灵咒一样吸附在巴人器物上穿越了漫长时空.时至今日,白虎仍然在土家人的崇拜中,但它更多的是显示出一种亲和力与象征力,你看土家孩子穿戴身上的虎头鞋,虎头帽,寄托着长辈对晚辈健康成长的期盼.《楚水巴山》在开篇介绍了上古神话中的神农氏.神农氏又称炎帝,中国作为农业大国的渊源,就是从炎帝开始.神农氏”斫木为耜,揉木为耒”,随着他思绪而来的是一首生命蓬勃向上的诗.扬鞭,驱牛,播种成了当时最典型的农耕风景.其实,不管是炎帝还是黄帝,都并非某一个部落的首领,而是数代部落首领的集合.《楚水巴山》从这个侧面, 张扬了生命,表达了自然与生命的和谐关系.农耕生活推动了人类定居的需要,定居又为制陶业的兴盛提供了条件.当柔软的粘土,变成了坚硬的陶器时,这不仅仅是将一种物质变成了另一种物质的过程,更重要的是从中让我们看到了原始社会的缩影,看到了祖先的勤劳和智慧.《楚水巴山》中”沮漳陶影”所反映的正是这样一种情愫.那一件件泥质陶器,不着铅华的素净,无一丝浮艳, 静立着.它们仿佛来自遥远的天籁,复活着另一个世界的声音.粗沙制的,原始敦厚;细沙制的,润而不腻,没有釉色的装扮,没有粉脂的掩饰,它们彻里彻外,表里如一的灵和肉,传递着火的温暖与泥土清新的气息.拍打,捏制,贴塑,它让我们感到隐藏在陶罐,陶碗,陶盆后面那些灵巧的手指和智慧的心灵,它让我们去猜测制作过程中那些宁静的表情,舒缓的歌声和缠绵的爱情.古人最平常不过的一只陶罐,多么像一个放大了的子宫,当手和泥土揉在一起的时候,时间仿佛也就在这一瞬间,开始了月光下的孕育.l团衄l土家山寨中,人们用稻草裹住身体,跳起一种叫”毛谷斯”的原始舞蹈.这种舞蹈,是迄今为止最古老的一种土家族舞蹈,它表现出最为原始的生命意义和生殖崇拜.舞蹈是直白的渲泄,它单纯,简单,有力度并统一,是土家人对生存能力和繁殖能力的强调和夸张.也许,正是这种舞蹈让土家民族面对了战争与死亡的阴影考验;也许,正是这种舞蹈让人看到了生命的生生不息;也许,正是这种舞蹈让人重温着生命最为本质的律动.《楚水巴山》的下篇主要表现人物——”路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的屈原;”明妃生照楚江情,艳比天边明月明”的王昭君.他们都是非常典型的巴楚文化的代表性人物.一位艺术家说过,任何有生命的艺术,都具有与本土文化息息相关这一主题特征;任何一种文化,都是在特定的时间和空间中形成.《楚水巴山》即是这样,它一颦一咏,尽展巴楚文化的丰厚底蕴,它将这些文化中最具代表性的,最质朴的,最能打动人心的内容表现出来,再现出来,并使其更加血肉丰满. 《楚水巴山》的内容创作,虽然没有逻辑很强的故事性,但它始终用这样一条内在的文化线和内涵线贯穿其中,给人强烈的震憾,它是一部没有用故事作为结构却包容了所有故事内涵的作品.凡人之动而有节奏,莫若舞.肄舞所以动阳气而导万物也.——朱载靖中国的诗,以含蓄为特征,所谓”含不尽之意见于言外”,而舞蹈也如诗,它是用肢体语言含蓄又准确,并恰到好处地表达艺术形象.明代舞理论家朱载埔说过”凡人之动而有节奏,莫若舞.”可见舞蹈在古生活中既可以”以之治己”,又可以”以之事人”.各类艺术都是内容与形式的合二为一,好的题材内容,要依附于定的表现手法才能完成,但两者并不是简单意义地相加,而是从另一个高度深刻理解后的再现.《楚水巴山》成功地运用了舞蹈的肢体汇,配合巴音楚乐,诗意地表达了巴楚地区独特的文化内涵.整台舞蹈通过极力扩张的肢体语言,在民间舞蹈的元素中加入了现代舞蹈的感悟,充分运用舞台空间,表现了舞蹈本体的艺术表现力.《楚水巴山》所反映的内容都是我们非常熟悉,并倍感亲切的本土民族文化,所以它在表达上更加注意了情节,道具,服装,音乐,美术,灯光等方面的真实性,做到了既符合生活,尊重原生态,又不拘泥于某种形式的特征, 达到了最直接表现情感,又最充分地反映出民族的性格,特征,风俗习惯和审美的这一特征.《楚水巴山》中的”神农木鼓”——水如一席天幕,从天而泻.绿,此时成了生命的另一个精灵,它顺着水帘铺张,沿着光线横斜,在空气中穿梭过往,静谧出森林的幽深.空灵悦耳的音乐,拉启了人与自然的和谐之网,一段男子独舞呈现在观众眼前——舞者每块肌肉的张弛,每个瞬间的律动,带着原始的野性与激情,生命的体验和生存的呼唤被率真而酣畅地表达.《楚水巴山》中的“沮漳陶影”是一段唯美的轻歌曼舞,它突破了传统舞蹈整齐划一的舞美形式,而是更多地加入了人们心灵审美的内涵——时空,将我们带到那陶[团圆]音飘起的地方,那是远离尘世的净土.月籁音丝中,妩媚的制陶女如同在轴面上行走着的精灵,她们留在陶器上的指纹指印,羽化成了奔向月亮的凤凰.整段舞蹈设计得活泼,轻盈,飘逸,如同一幅画,在虚与实的动态变化中,将内容诗意化,写意化地表达.与”神农木鼓”那沁人肺腑的绿色相反,”利牙火塘”呈现给观众的是红彤彤的温色——一架独具特色的木制火塘,摆放在舞台中央,一只典型的土家铜壶,挂在火塘上方,利牙(母亲)坐在火塘边,守住火, 就是守护着世世代代土家人的希望.舞蹈以众多头戴硕大包头的土家男女踏步而舞的形式出现,他们手捧高脚铜灯盏,神秘中蕴藏壮美.燃烧的火焰,象征着生命的蓬勃向上,表达了时间的周而复始和永恒. 《楚水巴山》中的”西塞烽火”是一段刚毅的男子舞蹈,它书写了三峡男儿的血性与智慧,表现了巴楚儿女保卫疆土的英勇气概——晨光雾霭中,武士们的身影如石头般时隐时现,雷电炸响,青铜短剑上赫然一只栩栩如生的猛虎,武士们目光如炬地注视远方.远方,就是神秘的三峡.《楚水巴山》尤其以表现屈原和王昭君的两段独舞给观众留下深刻印象.独舞演员以高超的舞蹈功力和完美的表现力,表达了这两位历史文化名人的内心世界和精神风貌.”湛湛江水兮,上有枫.极目千里兮,伤春心.魂兮归来,哀江南”舞蹈在表现屈原的开篇,就有着与众不同的沉重——一双手在搬运竹简…成捆的竹简…烛光摇曳…电闪雷鸣…黑暗中,文字如精灵般渐显.屈原,是一位非常典型的巴楚文化的代表人物,他的作品代表了一种根深蒂固的文化体系,”美人香草”, “芰荷芙蓉”,”百亩芝兰”,其作品充满了既鲜艳又深沉的想象和浪漫激情的色彩.但这些文字的主人公,却是一位忧伤,怨艾,执着,顽强, 愤世嫉俗,不容于世的人.舞蹈演员准确地把握了人物这些特点,艺术地再现屈原上下求索的精神.而王昭君与桃花鱼永远有着千丝万缕的联系.昭君别乡,泪水滴落香溪化为朵朵桃花鱼的故事本身就充满了神奇,因而舞蹈在表现上有了别样的幻化与悠扬.王昭君这样一个弱女子,肩扛国家和平的重担去了塞外大漠.不论是出于自愿,还是被迫无奈,她都想体验女人完整的生命过程.她身陷异族,必须从胡俗,她思乡忆乡,只能心望乡.舞蹈把昭君的心理表达得淋漓尽致,让人在“一去紫台连朔漠,独留青冢向黄昏”的景致中去回忆她,思念她.美国美学家苏珊?朗格在《情感与形式》上说过:”艺术家表现的决不是他自己的真实情感,而是他认识到的人类的情感.一旦艺术家掌了生命,展现了人性的光辉,更为主要的是它在舞蹈中贯穿了一个“爱”字,这爱,也是土家族儿女对生活,对生命,对自然,对生存环境,对信仰的态度.总之,《楚水巴山》以完美的演员阵容,瑰丽的舞蹈场面,新颖的创作视角,脱俗的舞蹈语汇,为我们呈现了一场令人震撼的视觉盛宴.巴山楚水总关情.大型土家族睛音画《楚水巴山》本身就是一部讴歌生命,充满人情,风情,表现”爱”这个宏大主题的力作.而这部戏的成功,又不知倾注了多少人的心血,汗水和真情.《楚水巴山》的成功实践,将土家族文化提高到一个新的水准,使巴楚文化这门独特歌舞艺术体现出时尚智慧的光芒.。