补中益气汤临床应用

- 格式:docx

- 大小:17.27 KB

- 文档页数:3

补中益气汤的趣味歌诀摘要:1.引言2.补中益气汤的来源和功效3.补中益气汤的趣味歌诀4.补中益气汤的应用实例5.结语正文:【引言】中医药是中国传统文化的瑰宝,历经数千年的沉淀和积累,形成了一整套理论体系和实践经验。

在众多中医药方剂中,补中益气汤是一道著名的方剂,其功效独擅,颇受医者喜爱。

本文将从补中益气汤的来源、功效、趣味歌诀和应用实例等方面进行介绍。

【补中益气汤的来源和功效】补中益气汤最早出自于《金匮要略》一书,其主要成分包括黄芪、白术、陈皮、人参、甘草、升麻、柴胡等药材。

补中益气汤具有益气健脾、和中理气、升阳举陷等功效,主要用于治疗脾胃虚弱、气虚乏力、食少纳呆等症状。

【补中益气汤的趣味歌诀】为了便于记忆和传播,补中益气汤有一首趣味歌诀,如下:补中益气芪术陈,升柴参草当归身。

虚劳内伤功独擅,亦治阳虚外感因。

这首歌诀巧妙地将补中益气汤中的药材名称和功效融入其中,使人们能够轻松地记住并理解这道方剂的作用。

【补中益气汤的应用实例】补中益气汤在临床应用中,可根据患者具体症状进行加减,以达到最佳治疗效果。

下面列举一些常见的应用实例:1.脾胃虚弱型:患者表现为食欲不振、腹胀、乏力等症状,可在补中益气汤的基础上加入厚朴、枳壳等药材。

2.气虚型:患者表现为气短、乏力、易出汗等症状,可在补中益气汤的基础上加入麦冬、五味子等药材。

3.阳虚型:患者表现为怕冷、手脚冰凉等症状,可在补中益气汤的基础上加入肉桂、干姜等药材。

【结语】补中益气汤是一道具有益气健脾、和中理气、升阳举陷等功效的方剂,适用于治疗脾胃虚弱、气虚乏力等症状。

通过趣味歌诀的传播,使得更多人了解并熟知这道方剂。

补中益⽓汤,不仅补⽓,还能退热除烦!朋友们,⼤家好!今天我们来聊聊:补中益⽓汤补中益⽓汤,我们在前⾯聊过,这个⽅⼦的主要作⽤就是补⽓,提⽓;我们⼀般⽤来治疗:脾胃虚弱、中⽓下陷所致的⾷少腹胀、体倦乏⼒、动辄⽓喘、⾝热有汗、头痛恶寒、久泻、脱肛、⼦宫脱垂等症。

今天我们来聊⼀个⽤补中益⽓汤退热的医案:医案:(选⾃《刘渡⾈验案精选》)马某某,⼥,74岁,1993年7⽉21⽇初诊午后发热,体温38℃左右,饮⾷衰减,腹内有灼热之感,并向背部及⼤腿放散。

⼿⼼热甚于⼿背,⽓短神疲。

然⼝不渴,腹不胀,⼆便尚调。

⾆质红绛,苔薄⽩,脉⼤⽆⼒。

刘⽼辨为⽓虚发热。

其病机为脾虚清阳下陷,升降失调,李东垣所谓“阴⽕上乘⼟位”所致。

对于这种内伤发热,当⽤李东垣“⽢温除⼤热”之法。

疏补中益⽓汤加⽣⽢草。

服五剂,⾷欲增加,体⼒有增,午后没有发热,腹中灼热⼤减。

续服五剂,午后发热及腹中灼热等症均愈。

详细内容请⼤家收听下⽅语⾳讲解:(语⾳讲解内容请移步微信公众号:⼩孙说医)补中益⽓汤:配⽅:黄芪20克,党参15克,炙⽢草5克,⽣⽢草5克,⽩术12克,当归12克,陈⽪8克,升⿇3克,柴胡6克,⽣姜3⽚,⼤枣12枚黄芪:性味⽢,温。

归经归肺、脾经。

功能主治补⽓固表,利尿托毒,排脓,敛疮⽣肌。

⽤于⽓虚乏⼒,⾷少便溏,中⽓下陷,久泻脱肛,便⾎崩漏,表虚⾃汗,⽓虚⽔肿,痈疽难溃,久溃不敛,⾎虚痿黄,内热消渴;慢性肾炎蛋⽩尿,糖尿病。

党参:性味⽢,平。

归经归脾、肺经。

功能主治补中益⽓,健脾益肺。

⽤于脾肺虚弱,⽓短⼼悸,⾷少便溏,虚喘咳嗽,内热消渴。

⽩术:性味苦、⽢,温。

归经归脾、胃经。

功能主治健脾益⽓,燥湿利⽔,⽌汗,安胎。

⽤于脾虚⾷少,腹胀泄泻,痰饮眩悸,⽔肿,⾃汗,胎动不安。

⼟⽩术健脾,和胃,安胎。

⽤于脾虚⾷少,泄泻便溏,胎动不安。

升⿇:性味⾟、微⽢,微寒。

归经归肺、脾、胃、⼤肠经。

功能主治发表透疹,清热解毒,升举阳⽓。

⽤于风热头痛,齿痛,⼝疮,咽喉肿痛,⿇疹不透,阳毒发斑;脱肛,⼦宫脱垂。

补中益气汤临床应用经验举隅发表时间:2016-04-14T21:00:00.527Z 来源:《中国医学人文》2016年1月第1期作者:周美群[导读] 后世医家在此基础上不断予以发挥,使它成为应用于内、外、妇、儿等临床各科的著名方剂,在临床实际中经常运用补中益气汤加减治疗多种疾病,颇有效验,现举验案三则如下。

周美群(杭州市富阳区第一人民医院干部科,浙江省富阳市富春街道北环路429号,311400)关键词:补中益气汤;临床经验补中益气汤出自李东垣所著《脾胃论》,具有补中益气、升阳举陷之功效,用以治疗脾胃气衰,元气不足,阴火独盛所致的“气高而喘,身热而烦,其脉洪大而头痛,或渴不止”等症。

后世医家在此基础上不断予以发挥,使它成为应用于内、外、妇、儿等临床各科的著名方剂,在临床实际中经常运用补中益气汤加减治疗多种疾病,颇有效验,现举验案三则如下。

案例1:胡某,女,31岁。

患者因“容易出汗1月余”于2010年7月24日就诊。

患者平素脾胃虚弱,食后易腹胀,稍有饮食不慎易腹泻。

刻诊:脸色偏黄,神倦乏力,汗出较多,动则为甚,胃纳减少,夜寐可,大便溏泄,舌淡苔白,脉弱。

中医诊为“自汗”,辨为中气不足,卫外不固,营失内守之证。

予以补中益气,调和营卫,方用补中益气汤加减。

处方:生晒参9克,炒白朮6克,炙黄芪12克,陈皮9克,柴胡6克,炒当归6克,炙甘草3克,防风9克,桂枝9克,炒白芍12克,干姜6克,茯苓15克,炒杜仲30克,山茱萸30克,煅牡蛎15克。

每日1剂,水煎,上下午分服。

服药7剂后患者出汗明显减少。

按:脾胃为仓廪之官,后天之本,位居中州,灌输四旁,是营卫气血生化之源,清浊升降之路。

该患者平素脾胃虚弱,运化失常,必然导致化源不足而营卫气血俱虚。

中气不足,卫外不固,营失内守,营卫失和,腠理不固则津液外泄,表现为汗出,动则为甚。

综观舌脉诸证,此乃内伤虚劳之候。

根据《内经》“虚者补之,劳者温之” 的原则,处方予以补中益气汤调补脾胃,益气升阳,用防风取玉屏风散之意固表止汗,用桂枝、炒白芍、干姜取桂枝汤之意,调和营卫,用山茱萸、煅牡蛎收敛固涩止汗,诸药合用,卫外得固则汗出自止。

补中益气汤在男性病中的应用摘要】补中益气汤,出自于李东垣脾胃论中,多用于脾胃气虚,中气下陷,但笔者在临床上用于男性少精症,精囊炎,阳痿,前列腺增生等疾病中,疗效显著,故荐之。

【关键词】补中益气汤男性病【中图分类号】R243 【文献标识码】B 【文章编号】2095-1752(2012)11-0327-02补中益气汤系李杲所创,是常用方剂之一,功能补中益气,升阳降脂。

临床用治:脾不升清症,气滞发热,中益下陷证,在临床工作治疗男科疾病取得了明显疗效,仅举数例,以飨同道。

一少精症王某,男,28 岁,机关干部,2004 年5 月6 日就诊。

婚后四年无子,查女方正常,男性生殖系统无器质性病变,精液常规:精液量少3m l,稀、清,精子数18×109 / L,精子成活率70%,活动力差,无红白细胞。

曾用激素类药及补肾中药治疗无效。

症见:形体瘦弱,乏力,纳差,腹胀,舌淡红,苔薄白,脉沉无力,症属脾胃虚弱,中气不足,肾精失养。

拟补中益气汤加味,黄芪30g,炒白术12g,当归12g,陈皮9g,柴胡6g,党参15g,菟丝子15g,枸杞子15g,水煎服,每日一剂,边服40 剂,复查精液常规,量10ml,精子数40×109/L活动力增强,守上方再服40剂,查精子数增至65×109/ L,活动力正常。

3 个月后其妻怀孕,次年顺产1女婴,母子健康。

二精囊炎刘某,男,28 岁,已婚,工人。

2006 年8 月26 日就诊,患者自述:同房时精液呈红色已5 个月,曾在市中心医院作肛门指诊,精液检查,前列腺液检查,诊断为精囊炎。

中西医治疗均无明显好转。

现同房时精液仍为红色,且排便用力或强力劳作后尿道口也有血精溢出,小便有余沥不尽感,下腹坠胀,伴头晕少气,疲乏无力,喜卧床,纳食量少,大便每日一次不成形,无腰膝酸软,舌质淡苔薄白,脉弱无力。

肛诊前列腺中等大小无触痛。

精液检查:WBC+++,RBC+++,精液量及精子数活动力均正常。

补中益气汤文章目录*一、补中益气汤概述*二、补中益气汤功能主治*三、补中益气汤服用方法*四、补中益气汤副作用*五、补中益气汤注意事项*六、补中益气汤药典记载补中益气汤概述1、定义补中益气汤,中医方剂名。

为补益剂,具有补中益气,升阳举陷之功效。

主治脾虚气陷证。

饮食减少,体倦肢软,少气懒言,面色萎黄,大便稀溏,舌淡,脉虚;以及脱肛、子宫脱垂、久泻久痢,崩漏等。

临床常用于治疗内脏下垂、慢性胃肠炎、慢性菌痢、脱肛、重症肌无力、乳糜尿、慢性肝炎等;妇科之子宫脱垂、妊娠及产后癃闭、胎动不安、月经过多;眼科之眼脸下垂、麻痹性斜视等脾胃气虚或中气下陷者。

2、别名补中益气汤。

3、组方黄芪、白术、陈皮、升麻、柴胡、人参、甘草、当归。

4、制法上药哎咀,都作一服。

用水300毫升,煎至150毫升,去滓即得。

5、性状液体,黄褐色,味甘甜。

补中益气汤功能主治1、功效作用本方具有补中益气,升阳举陷之功效。

主治脾胃气虚证、气虚下陷证及气虚发热证,本方是补气升阳,甘温除热的代表方。

2、临床应用补中益气汤在临床应用范围甚广,如内脏下垂、久泻、久痢、脱肛、重症肌无力、乳糜尿、慢性肝炎等;妇科子宫脱垂、妊娠及产后癃闭、胎动不安、月经过多;眼科的眼睑下垂、麻痹性斜视,属脾胃气虚或中气下陷者,也可加减应用。

补中益气汤服用方法1、适宜人群一般人群适用。

2、用法用量黄芪15g、人参(党参)15g、白术10g、炙甘草15g、当归10g、陈皮6g、升麻6g、柴胡12g、生姜9片、大枣6枚。

用水300毫升,煎至150毫升,去滓,空腹时稍热服。

加减:若兼腹中痛者,加白芍以柔肝止痛;头痛者,加蔓荆子、川芎、藁本、细辛以疏风止痛;咳嗽者,加五味子、麦冬以敛肺止咳;兼气滞者,加木香、枳壳以理气解郁。

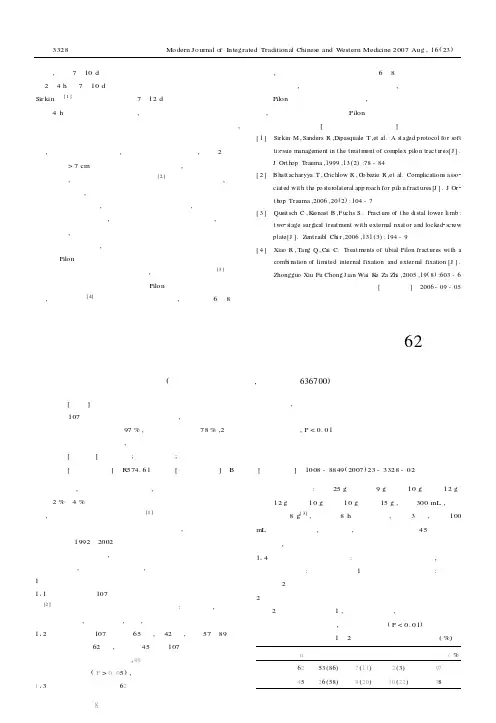

药物,观察7~10d手术治疗取得良好的效果。

本组病例总结2~4h和7~10d肿胀明显消退后进行手术治疗效果同Sir kin等[1]选择急诊或在伤后7~12d手术的说法是一致的。

而在4h以上并发症明显增加,骨折愈合时间延长。

切口问题是切开复位钢板螺钉内固定存在的主要问题,这与手术时机、切口选择和钢板位置有很大关系。

切口选择上,腓骨切口在外侧偏后,胫骨切口在内侧偏前,保证2个切口间距离>7cm。

对于软组织损伤严重的,很多手术入路不能采用时,后外侧切口是可以选择的[2]。

钢板放置位置,腓骨在外侧或后侧,胫骨一般在内侧。

这些措施明显减少了切口并发症。

复位顺序,一般先做腓骨侧切开复位,因为腓骨长度对复位参照意义更大,而胫骨远端的骨折常伴有压缩,其长度难以参照,所以先复位腓骨再复位胫骨。

骨折复位后骨折端有缺损应充填植骨,以避免复位的丢失、延迟愈合及骨不连的发生。

Pilon粉碎骨折采用外固定和锁定钢板内固定对治疗胫骨远端骨折是很好的治疗方法,减少并发症的出现[3]。

有限的内固定配合外固定可以提高Pilon骨折术后踝关节的功能,减少并发症[4]。

石膏外固定是必要的,时间一般6~8周为宜,过长不利于踝关节功能恢复。

6~8周在骨折端应有较好的稳定性,去石膏后行非负重功能锻炼,Pilon骨折手术治疗难度大,术前充分评估软组织的损伤,早期和延期手术是提高Pilon骨折治疗优良率的关键。

[参考文献][1] Sirkin M,Sanders R,Dipasquale T,et al.A s t aged p rotocol fo r s oftti s2sue m anagement in t he t reat m ent of com plex pil o n tract ures[J].J Ort hop Trauma,1999,13(2):78-84[2] B hatt acharyya T,C richlow R,G o bezie R,et plicatio ns ass o2ciat ed wit h t he po s t erolat eral app roach for pil o n fract ures[J].J Or2 t hop Trauma,2006,20(2):104-7[3] Queit sch C,K ienast B,Fuchs S.Fract ure of t he di stal lower li mb:t wo2s t age surgical t reat ment wit h external nxat or and locked2s crew pl ate[J].Zent raibl Chi r,2006,131(3):194-9[4] Xiao R,Tang Q,C ai C.Treat m ents of tibial Pilon fract ures wi th acombi nation of li m i ted internal fixation and external fixation[J].Zhongguo Xiu Fu Chong J ian Wai K e Za Zhi,2005,19(8):603-6[收稿日期] 2006-09-05补中益气汤术后应用治疗老年人急性阑尾炎62例熊洪成(四川省通江县中医院,四川通江636700) [摘要] 目的 观察补中益气汤术后应用治疗老年人急性阑尾炎,减少术后并发症的临床疗效。

补中益⽓汤运⽤总结补中益⽓汤运⽤总结有⼀患者,咳嗽,屡请诸医诊治,经久不愈。

观其⽅,初起曾⽤疏表宣肺,散寒清解;继⽤降⽓化痰,抑肝⽌嗽,或健脾蠲饮,温中⽌咳;⼜⽤养阴润燥,敛肺固⾦,效皆罔然。

逐⽤补中益⽓汤(党参12克,黄芪12克,⽩术9克,陈⽪4.5克,当归6克,炙升⿇、蜜柴胡各4.5克,⽢草6克,⼤枣3枚,⽣姜2⽚)加麦冬12克、五味⼦6克、罂粟壳9克,两剂。

是⽇,煎服⼀剂,⾄晚间服第⼆煎后,夜间竟安然⼊寐。

次⽇⼆剂服完,咳嗽顿失。

机理:⽼⼈家久咳⽓怯,痰少稀薄,夜间尤甚,每有微汗。

此证咳久,肺脾⽓虚,阴液耗伤。

益⽓伍⽢寒,少佐敛肺之⽶壳,标本兼顾嘛。

补中益⽓汤是李东垣根据《内经》“劳者温之”、“损者益之”的经旨⽽订出的以⽢温为主的补剂。

本⽅以黄芪为君,参、草为⾂,⽩术补脾,当归补⾎,陈⽪理⽓,均为佐药;⼜⽤升⿇、柴胡为使,引黄芪、⽢草⽢温之⽓味上升,能补卫⽓⽽实表。

总之,补中益⽓汤功⽤,乃为调补脾胃、升阳益⽓,主治⾝热有汗、头痛恶寒、懒⾔、⾷不知味、渴喜热饮、四肢倦怠、不耐劳作、动辄⽓喘、脱肛、胞宫下坠等⼀切清阳下陷之证,脉可见虚软或浮⼤⽆⼒。

后世对补中益⽓汤的应⽤,有了⼴泛的开拓,⼤凡正虚为主,或兼挟实邪或不兼,均可以本⽅加减化裁,取得很好的疗效。

现仅就部分补中益⽓汤加味的应⽤,叙述如下:补中益⽓汤加羌活、防风、蔓荆⼦、川芎,专治内伤发热,或⾥虚不⾜兼有外寒者。

证见发热,间作不休,微汗,⾄颈⽽还,⼝不知⾕味,可⽤补中益⽓汤加羌活、防风;头痛甚者加蔓荆⼦、川芎。

如伴有泄泻⽽热不退,可加附⼦。

此⾥虚不⾜,若反⽤汗下则贻误病机。

补中益⽓汤加⼲姜、五味⼦,治内伤久咳⽽不愈,可见潮热、微汗、咳嗽痰稀,不思饮⾷。

是为⽓虚痰饮,不必理痰治嗽,正⽓⾜病⾃除。

补中益⽓汤加麦冬、五味⼦。

主治脾肺⽓虚,或⼼肺⽓阴两亏之畏寒、肢体怠倦、痰涎⾃出、⼼悸等症。

本⽅有⽣脉散合补中益⽓汤之义。

如前所述,⽅师治疗⽓虚阴耗久咳案,此后余每遇此等证屡⽤屡效。

《补中益气汤合丹参饮加减治疗慢性心衰(气虚血瘀证)的临床观察》一、引言慢性心衰(CHF)是一种常见的心血管疾病,常因心脏泵血功能减退而引发,临床表现以心悸、气促、乏力等为主。

在中医理论中,慢性心衰常归属于“气虚血瘀证”范畴,其治疗多以补气活血、化瘀通络为主。

本文旨在探讨补中益气汤合丹参饮加减治疗慢性心衰(气虚血瘀证)的临床效果。

二、方法1. 研究对象本研究共纳入慢性心衰患者XX例,均符合气虚血瘀证的诊断标准。

将患者随机分为两组,对照组和实验组,每组各XX例。

2. 治疗方法对照组采用常规西医治疗,包括利尿、强心、扩张血管等。

实验组在此基础上加用补中益气汤合丹参饮加减治疗。

具体药物组成及剂量根据患者病情进行调整。

3. 观察指标观察两组患者治疗前后心功能指标(左室射血分数、心排血量等)、中医证候积分(心悸、气促、乏力等)及不良反应发生情况。

三、结果1. 心功能指标比较治疗后,实验组患者的心功能指标较对照组有明显改善,左室射血分数及心排血量等指标均有所提高,差异具有统计学意义(P<0.05)。

2. 中医证候积分比较实验组患者在治疗后的心悸、气促、乏力等中医证候积分较对照组明显降低,差异具有统计学意义(P<0.05)。

3. 不良反应发生情况两组患者在治疗过程中均未出现严重不良反应,实验组患者的不良反应发生率与对照组相比无显著差异。

四、讨论补中益气汤合丹参饮加减治疗慢性心衰(气虚血瘀证)的临床效果显著。

从中医理论来看,慢性心衰多因气虚血瘀所致,补中益气汤具有补气养血、调理气血的作用,而丹参饮则具有活血化瘀、通络止痛的功效。

二者合用,既能补气养血,又能活血化瘀,从而达到治疗慢性心衰的目的。

本研究结果显示,实验组患者在心功能指标及中医证候积分方面均较对照组有明显改善。

这表明补中益气汤合丹参饮加减治疗慢性心衰具有良好的临床效果,能够显著改善患者的心功能及临床症状。

同时,本研究未发现实验组患者的不良反应发生率较对照组有显著差异,说明该治疗方法的安全性较高。

补中益气汤治疗耕牛泻症和脱症的临床应用作者:王东海陈国华来源:《现代农业科技》2012年第07期补中益气汤原方组成:炙黄芪、土炒白术、当归、党参、陈皮、升麻、柴胡、炙甘草[1]。

此方出自金代名医李东垣《脾胃论》卷中,具有调补脾胃、升阳益气的功效。

此方主治食欲减退、脾虚气弱、四肢无力、内伤寒热及子宫、阴道脱出、久泻、脱肛等症[2-3]。

在临床实践中治疗耕牛泻、脱症效果显著。

方解:方中黄芪补气升阳配党参、甘草、白术益气健脾是主要组成部分,当归补血,陈皮理气健脾为辅药,升麻、柴胡配合升提阳气,此方如加适量解表药,还可以治疗阳虚外感病症。

笔者根据多年兽医临床经验,特别是在治疗耕牛泻、脱症过程中,将原方适当加减用量,取得满意的疗效。

1牛脾虚泄泻1.1症状一牛拉稀近2年,虽经过多方治疗,但药停复发。

症见:粪便溏稀量少,但无特殊臭味,口色淡白,反刍减少,眼窝深陷,四肢行走乏力,精神倦怠,喜卧,食欲不振,肛门松弛,体温正常。

1.2病因分析中兽医认为,泄泻的病因病机主要有寒湿内侵、湿热内侵、劳役过度、脾肾阳虚、其他如继发寄生虫病等[2]。

结合其发病史,因兽医治疗时多采用抗菌素,治标未治本,故症见药停复发,以中兽医理论辩证,患牛应该属于久病体虚,脾不健运,脾气不升,中气下陷,脾阳虚之泻症[4-9]。

1.3治疗健脾益气,升阳止泻为治则。

处方:炙黄芪100 g、党参80 g、炙甘草50 g、土炒白术100 g、当归50 g、陈皮50 g、升麻60 g、柴胡60 g、土炒山药100 g、白茯苓80 g、炒苍术80 g、苡仁80 g。

水煎候温灌服,1剂/d,连服3剂,3 d后复诊,基本痊愈,再以2剂灌服后以简单方剂健脾散:土炒白术30 g、炙黄芪20 g、青皮15 g、当归15 g、泽泻15 g,研为末,开水冲,候温一次灌服,1剂/d,连服3剂,巩固疗效。

1.4方解炙黄芪补气升阳为主,党参补中益气,炙甘草补脾益气为辅,土炒白术补脾、当归补血、陈皮理气为佐,升麻、柴胡使药引黄芪,再加补而不滞、温而不燥、能补脾肺、益胃阳培补中气最平和的山药和性平味甘健脾补中利水渗湿的白茯苓,佐以苡仁健脾止泻,苍术燥湿健脾,合用,共收补中益气、健脾止泻之功。

补中益气汤的功能主治一、补中益气汤的药方组成补中益气汤是一种传统中医药方,由以下药物组成: - 黄耆:有补气养血、健脾益肺的功效。

- 白朮:具有补中益气、健脾止泻的作用。

- 桂枝:能够温通经络、散寒止痛。

- 干姜:有温肺化饮、理中止呕等作用。

- 甘草:能调和药物功效,缓解药物的副作用。

二、补中益气汤的功能补中益气汤具有以下功能: 1. 补益中气:补中益气汤主要是通过黄耆和白朮等药物的功效,补益中气,增强人体免疫力,提高抵抗力,对疲劳、乏力等症状有明显改善作用。

2. 健脾益胃:补中益气汤中的白朮具有健脾益胃的作用,能够改善胃肠功能,增加食欲,加速消化吸收,对于脾胃虚弱、食欲不振等症状有一定的疗效。

3. 温通经络:桂枝在补中益气汤中的作用是温通经络,活血化瘀。

它可以改善血液循环,缓解寒凉症状,还可以舒缓关节疼痛,改善身体的运动能力。

4. 缓解胸闷:补中益气汤中的干姜具有温肺化饮、理中止呕的作用,对于胸闷、咳嗽、咳痰等症状有明显缓解作用。

5. 调和药物功效:甘草在补中益气汤中的作用是调和药物功效,缓解药物的副作用,增强药物的药效。

三、补中益气汤的主治病症补中益气汤适用于以下主治病症: - 气虚乏力:体虚乏力、乏力无力、神疲乏力等。

- 食欲不振:脾胃虚弱、食欲不振、消化功能不良等。

- 寒凉症状:寒凉体质、手脚冰凉、腰膝酸软等。

- 胸闷咳嗽:胸闷、咳嗽、咳痰等症状。

- 气虚引起的其他病症:如盗汗、心悸、失眠等症状。

四、使用补中益气汤的注意事项用药前应该咨询医生,根据个人体质和症状选择合适的剂量。

同时,应该注意以下事项: 1. 孕妇、哺乳期妇女和儿童应在医生指导下使用。

2. 对本方成分过敏者禁用,如对黄耆、白朮等过敏的患者。

3. 服药期间避免辛辣刺激食物,以免影响药效。

4. 有明显的心脏病、高血压或肝肾功能不全者慎用。

5. 使用过程中如出现不良反应应及时停药,并咨询医生。

补中益气汤作为一种中药方剂,在中医临床上应用广泛,其具有补益气血、健脾益胃等功能,对气虚乏力、食欲不振、寒凉症状等有明显的疗效。

国医大师邓铁涛时方运用心得——补中益气汤补中益气汤出自《脾胃论》,由黄芷、人参、白术、炙甘草、当归、陈皮、升麻、柴胡、生姜、大枣组成的,主治烦劳内伤,身热心烦,头痛恶寒,懒言恶食,脉洪大而虚,或喘或渴,或阳虚自汗,或气虚不能摄血。

(1)重症肌无力邓教授针对其“脾胃虚损”病机,将李东垣益气升阳的补中益气汤进行化裁,黄茂剂量调至120g,并配伍岭南补气草药五爪龙,加强补脾益损的作用,并根据兼证进行加减,肝血不足加枸杞子、首乌、黄精、鸡血藤;肾虚加菟丝子、桑框子;阳虚明显加巴戟天、肉欢蓉、淫羊蕾;阴虚明显加山萸肉,或加服六味地黄丸;心血不足加熟枣仁、夜交藤;胃阴虚党参易太子参,加石斛、金钗;痰湿壅肺加橘络、百部、紫苑;兼湿加惹茂仁、茯苓;兼痰加浙贝母;兼瘀加丹参;兼外邪一般用轻剂之补中益气汤,酌加豬签草、桑叶、千层纸、浙贝母等。

(2)子宫脱垂邓教授认为本病乃中气下陷所致,治以补中益气汤加首乌。

基本方组成:黄芷30g,党参18g,白术15g,柴胡10g,升麻10g,当归10g,枳实5g,首乌30g,甘草5g。

邓教授根据个人经验,认为子宫脱垂与肝经有关,加首乌之意,一者在于引经,二者因胞宫冲任所系,全赖阴血所养,气得血养,血得气行,气血充和,冲任得调,所系之胞宫则能复其原位。

(3)内伤发热邓教授认为可用黄芷、党参、白术等甘温药,即所谓“甘温除大热”,是退39无以上的热。

曾洽一老年女性患者,膝关节手术后发热,每天38龙~39T,曾用各种最新最贵的抗生素和其他药物治疗近1个月,发热如故。

邓教授诊后按甘温除热法,用李东垣的补中益气汤,嘱其先1剂2次服,热稍退,后日服2剂,睡眠较好,精神略佳,体温逐步下降,上方加减调理,半月后治愈出院。

郭某,女,28岁,1998年3月信函初诊。

患者1982年起开始出现四肢无力感觉,1984年在上海华山医院确诊为重症肌无力,CT示:胸腺增生不明显。

以毗嚏斯的明治疗,至1987年症状好转后停服。

补中益气汤临床发挥

金小燕

(北京市怀柔区第一医院北京1 O14O0)

【摘要l补中益气汤为临床治疗脾胃虚弱、中气不足所致:气虚发热、自汗、气短懒言、久泻不止、内脏下垂、舌苔白、舌质淡、脉微无力或脉洪而虚等症“.是治疗脾胃虚弱,中气不足之症行之有效的良方.笔者在多年临床中,依照祖国医学辨证论治理论,运用补中益气汤加减治疗多种病症,均取得满意疗效.

1 癃闭

童年体弱、产后气血大伤、久病体虚、脾胃虚弱、中气不足、升降犬常,脾气虚不能散v津,水道难以通调,清阳不升、浊阴不降、气化不利、开合失司则致癃闭。

治疗:本方加桂枝、泽兰、王不留行。

2 先兆流产

脾胃虚弱、气血生化受阻,无以奉养先天,肾气不足,冲任失养,胎元不固。

治疗以本方加杜仲、川断、寄生、菟丝子,以健脾胃、升清阳、益化源、固冲任。

3 便秘

老年体弱、久病、产后、脾胃虚弱、中气不足、运化无力、大便艰难、便后气短乏力。

治疗应以:健脾、益气、升清、助运.用本方加莱菔子。

4 泌尿系结石

结石日久,寒凉药克伐,耗伤脾胃、中气受戕,气化不利,结石难化、难移、难出。

用本方加内金、山甲、鱼枕骨.

5 心动过缓、心动过速

脾胃虚弱、化源不足,心失所奉,致心神不宁。

心悸、气短、自汗、稍劳则发。

治疗用本方加桂枝、龙骨、牡蛎。

6 产后乳汁不足

产后气血大伤,乳汁乃气血所化,脾胃虚弱、化源不足,无气则乳无以化,无血则乳无以生。

故益气健脾、滋其化源,则乳汁自下.用本方加通草,合猪蹄汤。

7 闭经

思虑过度,耗伤心脾,过度节食、减肥,致使脾胃虚弱。

脾胃为气血化生之源,今脾胃已伤,气血生化无源,血海不能应时充盈则为闭经.治疗用本方加香附、熟地、白芍。

8 附病例

病例1:王××,女,36岁,干部。

初诊日期:1999年5月23日,半年来常发心悸、气短、自汗、头晕乏力、晨起为重、纳差、大便稀散,日二、三次,舌苔白、舌质淡、脉微无力。

Bp:13/8kpa、ECG:窦性心动过缓,心率:48次/分。

超声心动图:心内结构未见异常.诊断:心悸.辨证:中气不足,心神失养:治则:益中气,宁心神:方药补中益气汤加减:黄芪30g、党参15g、炙甘草6g、白术lOg、陈皮6g、柴胡5 g、升麻3g、当归lOg、桂枝12g、煅龙骨15g。

以上方连服十五剂后,诸症悉减,心率每分钟62次.

三个月后随访,诸症未作.

病例2:房××,24岁,外企白领,未婚。

初诊日期:2000年10月25日,主诉:月经一年半不潮.四诊摘要:

患者青年女性,形体消瘦,面色少泽,月经于十二岁来潮,一直规律。

自去年春节后自行减肥,口服减肥药(药名不详)、节食,每日以进食黄瓜为主,主食最多每日一两.一月后,体重由55kg降至48kg。

自觉心悸气短,头晕乏力、自汗、不耐疲劳、厌食、口不渴、月经一直未来潮,口服减肥药时,大便日行六、七次,不成形.停药至今,大便秘,五六日一行,便后气短乏力,舌苔白,舌质淡、脉洪而虚。

诊断:闭经;辨证:脾胃虚弱、化源不足:治则:益脾胃、滋化源;方药:补中益气汤加减:黄芪60g、人参lOg(另煎),当归15g、白术lOg、陈皮6g、柴胡6g、熟地24g、白芍lOg、香附lOg。

上药连服十剂后,月经来潮,三天而净,色暗红.心悸气短诸症好转,大便二日一行.治疗继以前法,上方中人参易党参15g,黄芪减至30g,继服二十剂后,诸症悉减,大便日一行。

继服补中益气丸和当归丸半月,月经三十二天来潮。

此后,按月来潮。

心悸、气短诸症未作.

9 体会

经临床验证:补中益气汤在治疗中有较好的双向调节作

用。

如:心动过速、心动过缓。

便秘、久泻不止,月经过多,闭经、产后乳汁不足、乳汁外溢、癃闭、遗尿等症。

虽临床表现迥异,但究其病因均为脾胃虚弱,中气不足所致的一系列病理现象。

在祖国医学“百病皆生于气”,“治病必求其本”的理论指导下,在错综复杂的病症中,追根寻源,以“同病异治”、“异病同治”的方法,运用补中益气汤加减治疗多种病症,均获得满意疗效,体现了祖国医学辨证论治理论在临床中不可替代的指导作用。

补中益气汤加减治疗内伤发热56例体会

杨风利,邵雅斐,于婧辉

(宁夏回族自治区人民医院,宁夏银川750021) 【关键词】补中益气汤;内伤发热;甘温除热法

发热是临床常见症状,通常在抗菌药物治疗无效或常规使用中药清热解毒、滋阴泻火之剂不能奏效时,便显得束手无策。

而激素的使用虽能解一时之困,但可能使疾病的发展和预后更加不可预测。

笔者从事中医临床10余年,治疗因外科手术或外感病误治而导致的发热患者56例,取得了满意疗效,报告如下。

1临床资料

1.1一般资料:56例患者,男32例,女24例;年龄25~69岁,平均(45士5)岁;体温37.5~39.0℃;胆囊摘除术后28例,胃癌切除术后12例,子宫及卵巢切除术后10例,外感病误治6例}无其他严重并发症。

1.2治疗方法:所有患者服用补中益气汤(药物组成:生黄芪30 g,党参15 g,白术15 g,当归20 g,陈皮10 g,甘草lO g,升麻15 g,柴胡6 g,沙参10 g,生地黄lO g,赤芍10 g,牡丹皮lO g,丹参12 g)。

体温≤38.0℃、伴神疲懒言者黄芪加至40 gI自汗畏风者加山萸肉、防风;体温38.0n39.0℃、伴口苦者加黄连、黄柏;大便溏者加炒山药。

每日1剂,早晚分服,平均服用3~6 d。

服药期间忌食炙煿厚味。

1.3结果:56例患者中,4例胃癌切除术后者服药6 d,体温略有下降,但停药后发热又起;其余52例患者服药3~6 d体温均恢复正常,随访1个月未复发。

2讨论

发热有外感和内伤之分,医圣张仲景早已对外感发热给出了详尽而全面的阐

述,依照其给出的方药一般均能奏效。

内伤发热多由饮食不节、劳役过度及精神刺激而致,发病机制主要有两方面,一是气火失调,二是升降失常。

元气不足,则阴火亢盛;元气充沛,则阴火自敛,此即“壮火食气,少火生气”之理。

阴火的产生,一为饮食不节而致“脾胃气虚。

下流于肾,阴火得以乘其土位”;二是劳役过度致“肾问阴火沸腾”;三因精神刺激致“心君不宁,化而为火”。

脾胃居于中焦,是精气升降运动的枢纽,升则上输于心肺,降则归于脾肾。

如“肾间受脾胃下流之湿气,闭塞其下,阴火上冲”而致脾胃升降失常,出现“蒸蒸而燥热,上彻头顶,旁彻皮毛”的内伤发热所特有的临床表现。

胃癌及胆囊疾病多因饮食不节而生,加之手术使元气受损,脾胃虚衰,生化无源,水谷之气不能滋养肾中之火,气火失调,升降失常则发热。

补中益气汤是甘温除热法的代表方剂,主治气高而喘,身热而烦,脉洪大,头痛或渴不止。

方中黄芪用量最大,补脾而益肺气;党参、甘草甘温益气,且甘草尚能泻火热,有。

急者缓之”的功效。

病属燥热,更宜缓其急迫,故李呆谓此3味药为“除湿热烦热之圣药”。

白术苦甘温,除胃中热;升麻、柴胡能引胃中精气上行,扭转中气下陷之势,同时能引黄芪、人参、甘草甘温之气上行,补胃气而实皮毛,使卫外固摄则自汗可止;陈皮理气和胃,散滞气,利于甘温药的运化和发挥作用。

脾胃气虚,则荣气亦不足,加之燥热煎熬,血气亦日减,故加当归甘温生阴血。

所谓“阳生阴长”,诸药共用,能使脾胃之气升发,元气随之充旺,元气旺则阴火消,发热则止。

原方中沙参、生地、赤芍、牡丹皮、丹参之类,则有潜火、凉血散瘀之妙用。

若烦热仍不退,则于甘温药中加少量黄柏以救肾水,能泻阴中之伏火,若自汗畏风,则酌加山萸肉、防风,取“玉屏风散”之意。

若大便溏,去沙参.生地,牡丹皮、赤芍,加炒山药以健脾、温肾、止泻。

需要指出的是,泻阴火除燥热,配用苦寒药物只能适可而止,因为阴火产生的本质在于脾胃虚衰,中气下陷,阳道先虚,故黄柏、生地黄、赤芍等的用量均很少(≤10 g)。

“盖温能除大热,大忌苦寒之药泻胃土耳”,否则内伤发热未愈,阴寒之证又起,导致病情更加复杂。

3典型病例

患者男性,45岁,胆囊摘除术后。

体温38.O~38.5℃,白细胞计数(WBC)1I.2×109/L,中性粒细胞比例(N)o.75。

静脉滴注头孢菌素类抗菌药物3 d,体温恢复正常,WBC降至6.8×109/L,N0.60。

停用抗菌药物1 d后,体温复升至37.8℃左右,查WBC 5.6×109/L,N0.59。

继续服用头孢菌素加喹诺酮类抗茵药物3 d,体温仍为37.5~37.8℃。

复查WBC 3.8×109/L,N 0.56,伴纳差、心烦、口渴、乏力、自汗出,舌质淡、舌边红、苔白,脉沉细;辨证属脾胃气虚、相火扰心。

给予补中益气汤加沙参10 g,生地黄10 g,山萸肉10 g,赤芍6 g,防风6 g。

连服3剂后体温恢复至36.5℃左右,口渴、自汗等症状基本消失,上方去沙参、生地黄、山荑肉、防风,加黄柏6 g,继续服3剂,诸症皆去,随访1个月未复发。