从线性素描到意笔人物造型语言的转化

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:3

总结中国素描演变引言素描是一种用简单的线条和阴影来表现物体形态和空间关系的绘画技法。

作为绘画的基础,素描在中国的发展经历了漫长的历史演变。

本文旨在总结中国素描的演变过程,探讨其在绘画艺术中的地位和影响。

唐宋时期的素描起源中国素描的起源可以追溯到唐宋时期(公元618年-1279年)。

在这个时期,素描还没有成为一种独立的绘画形式,而更多地被用于绘制绘画作品的前期草图。

唐宋时期的绘画注重传统的线描技法,力求准确地表现物体的形态和结构,而没有过多地注重阴影和表现形态的细节。

元明清时期的素描发展素描在元明清时期(公元1279年-1912年)得到了进一步的发展。

特别是在元代,素描开始成为一种独立的艺术形式,被广泛应用于描绘人物、风景和静物等主题。

在明代,素描技法趋向成熟,艺术家们开始注重使用阴影和光线来表现物体的立体感和形态变化。

清代,素描达到了巅峰,许多优秀的素描作品留传至今。

近代素描的创新和发展近代中国素描在19世纪末20世纪初经历了一次创新和发展的阶段。

受西方现代艺术的影响,中国艺术家们开始摒弃传统的绘画形式,开始尝试用多种线条和材料来表现物体的形态和空间关系。

特别是在五四新文化运动和中国美术学院的影响下,中国素描逐渐与现代洋画相结合,形成独特的风格和表现方式。

许多艺术家通过素描展现了社会现实、思想意识和情感表达等方面。

当代中国素描的多样化随着社会的飞速发展和艺术形式的多样化,当代中国的素描也呈现出多样性的发展趋势。

一方面,一些艺术家延续传统素描技法,力求准确地表现物体的形态和结构。

另一方面,一些艺术家将素描与现代科技相结合,创造出全新的表现方式,突破了传统素描的限制。

素描在绘画艺术中的地位和影响素描作为绘画的基础,在绘画艺术中占据着重要的地位。

它不仅能帮助艺术家理解和掌握物体的形态和结构,还能通过线条和阴影的表现来创造出独特的视觉效果。

素描在绘画艺术中的影响不仅体现在技法上,还体现在艺术理念和审美观念的传承和创新上。

浅谈中国画专业教学中的线性素描作者:王晓睿来源:《书画世界》2020年第11期内容提要:线性素描是认识中国画线条特殊性的重要渠道。

由于长期受到光影素描教学的影响,学生无法在短期完成素描与中国画思维之间的转化与融合。

本文通过对课堂教学中出现的突出问题进行研究,分析线性素描教学在中国人物画专业教学中的重要作用,并对线性素描教学提出一些实践性思考。

关键词:素描;白描;线造型;光影;转化按照广义的理解,白描也属于素描的一种。

白描具有以线造型、写意性与强调书法用笔的特点,这些也是中国画的共同特点。

白描不仅可以独立存在,也是中国画的基础。

线描教学在整个中国画学习中具有基础性地位。

白描以单纯的线条勾勒为造型手段,完全依靠不同的毛笔线条来塑造对象的形体结构,表现对象的空间和质感,同时形成画面中的节奏和韵律,形成独特的形式美感。

而对于刚刚进入中国画专业的新生而言,直接由铅笔素描转向毛笔线描進行中国画造型训练是有难度的。

素描进入中国后,经过近百年的发展,对中国画基础训练方式产生了深远的影响,尤其是在中国人物画方面更为突出。

中国画工具不易修改,而素描工具简单、色彩单一、易修改,因此素描更容易通过形体结构、比例、空间、动势.线条、明暗调子等造型因素研究造型艺术的基本规律。

对于当代中国人物画写生和人物画创作而言,严谨的造型是不可或缺的。

所以要肯定素描造型对中国人物画的重要作用。

大多数学生在分专业之前基本上是通过光影素描来学习造型知识的,并且认为“素描”就是光影素描。

这种不全面的理解导致学生在进入中国画专业教学的线描阶段后,无法直接、快速地把造型知识运用到专业课程中去,无法在短期内完成素描技法与中国画之间的转化与融合。

光影素描中的写实性圆雕与白描较平面化的形式美感是有差别的,这主要就是不同的塑造形体的方法表现的差别。

而线性素描把中国画的线与西方素描的体面结合起来,以浅浮雕式造型形式表现物象,恰好成为光影素描与线描之间的桥梁,排除了大部分新生很难跨越的关于素描与中国画相关的结构、空间、线条等因素的障碍。

中国画线性素描的当代内涵在当代,中国画人物专业造型中,素描是长久以来争论不休的一个问题。

引进西方素描,可以说对中国人物画的发展起着改变性的重要作用。

素描的造型类型有很多种,如线、体面、光影等,而“线”是素描的一个重要表现手段,以线造型结合了其他素描的各种优势,它不是唯一用线来表现的,而是在后面加了一个“性”。

在中国线作为中国传统绘画的表现形式和最基本的造型手段,载着中国五千年的传统文化精髓,延生至今,在当代得到了转变性的发展。

它完全不同于古人,而是把中国画中的“线”和西方的“体面”结合在一起,以线感性的造型形式表现事物,在新中国人物画中取得了巨大成就。

我们研究中国画时常把人物,山水,花鸟混作一谈,而前者的根本是造型,后二者的根本是笔墨的灵性和修养,而解决人物画造型的最好方法就是直接素描写生。

有的专家提出为什么不用传统人物画目识心记,用写意造型的方法以夺生气之象呢?我国传统人物画早在唐代时就已经达到了绘画的高峰,是写意造型的典范,明清以来代代相袭,千人一面,造型终未有开拓性的一面。

其原因是没有对事物进行过直接深入的研究,对造型的理解及能力的掌握均从前代的造型临摹而来。

就是到了清代,人物画大多以画仕女为主。

民国时期,随着西方文化对中国传统文化的撞击,留学画家把西方的写生素描的造型引进中国传统人物画,解决了数千年中国传统人物画造型的这个问题。

素描写生的表现语言和手法众多,但以线为主,线面结合的表现方法是人物画的基本表现手法。

以线为主的表现手法,抛弃物象所处的光的环境,基本拒绝光影感,立体感,空间感,表现客观物象的同时进行大胆处理,强调线的意识,形成一种适合中国画的造型形式。

1993年唐勇力老师提出线性素描这一概念,其基本内容就是中国画的线和西方素描的造型,以线浮雕式造型形式表现物象,以简意繁,以繁意简,移情写意,从客观真实中重主观想象。

线性素描的面貌是多元的,它容纳了结构素描,意向素描,全因素素描的有益因素,画家满怀激情,靠精妙的技艺刻画浪漫的,象征的,形式的,自我满足的物象。

蒋兆和的人物画与西方素描人物造型的联系1. 引言1.1 蒋兆和及其人物画简介蒋兆和(1902-1967),原名妹琦,字匕申,号和材,男,江苏省扬州人,著名画家、美术教育家。

1922年考入北京大学艺术学堂,在吴昌硕、刘海粟的指导下学习西画,1923年毕业。

蒋兆和人物画风格独特,擅长用线条勾画人物,笔墨浓淡相宜,富有动感和韵律感。

他的人物造型具有鲜明的民族特色和时代感,表现出一种深沉内敛的美学风格。

蒋兆和深受中国传统绘画的影响,融合了中国传统绘画的表现手法和西方现实主义绘画的技法,形成了独具特色的风格。

他的人物画作品被广泛收藏和展览,对中国现代绘画产生了重要影响。

2. 正文2.1 蒋兆和人物画的特点他的人物形象生动逼真。

蒋兆和擅长捕捉人物的神态和表情,将人物形象栩栩如生地呈现在画布上,使观者仿佛能感受到人物身上所散发出的生命力。

他的人物构图独特多变。

蒋兆和善于运用线条和色彩,创造出丰富多彩的画面构图,使人物在画面中更加突出、生动,同时也增加了作品的艺术感染力和观赏性。

他的人物风格多样。

蒋兆和的人物画涵盖了各个阶层、各个年龄的人物形象,从皇帝到百姓,从老人到儿童,他都能够通过绘画技法将这些人物栩栩如生地展现出来,展示了他丰富的艺术表现力和表现技巧。

蒋兆和的人物画在生动性、构图性和风格多样性上都有独特之处,这些特点使他的人物画作品充满了艺术魅力,被广泛赞誉和收藏。

2.2 西方素描人物造型的特点1. 注重线条的表现:西方素描人物造型强调线条的清晰和准确。

通过线条的勾勒和运用,描绘出人物的形态、轮廓和细节特征,形成丰富多彩的画面。

2. 追求光影效果:素描人物造型注重利用光影的对比和变化,塑造人物的立体感和质感。

通过对明暗的处理,突出人物的立体感,使画面更具生动感和立体感。

3. 注意人物的比例和构图:在素描人物造型中,艺术家会精确地把握人物的比例和构图,让人物形象更具正确的视觉比例和平衡。

这样可以使整个画面更加和谐和美观。

教学心得ART EDUCATION RESEARCH对工笔人物画教学中导入线性造型思维方式的思考□王辉摘要:以线造型是中国画的重要思维方式。

平面思维、注重表达对象的本质、以形写神,这些都是工笔人物画的特点、。

近现代西方写实主义的绘画体系被引入我国后,对我国传统绘画造型法则造成了一定冲击。

该文试图通过对中国工笔人物画线性特点的探究,找到线性造型语言的当代坐标,从而在新时代的美术创作中,凸显工笔人物画的时代特征。

关键词:造型线性思维工笔人物画纵观中国绘画的历史,唐宋时期基本呈现以工笔重彩主导的绘画面貌,已经形成了非常完备的艺术体系;随着宋元文人画思潮的发展,纸本水墨取代了设色渲染;绘画本体的这种改变一直延续到近现代,随着西学东渐,徐悲鸿、刘海粟等一些画家留学归来,提出了用西方素描造型改造中国画的学术思想。

客观地说,这种融合开创了一个新的绘画时代,中国画的表现语言更加丰富,表现手法和思想性都有了较大的拓展,中国画的当代性被凸显,涌现出一批优秀的画家和作品。

传统中国画注重线的表达,以线为骨,以气韵统领画面。

而当下的工笔画展中,部分作品生硬借鉴西方绘画表达方式,失去了本土语言,成为一种生硬的嫁接。

如何在多元语境下的当代,找回工笔画的时代坐标,在追求自我面貌的同时不被同化,既融合传统又突破局限,是今天高等美术教学要思考的问题。

一、造型训练的初期,应该尝试搭建完整的教学体系,找到东西方造型艺术的本源,更全面地理解造型绘画几乎伴随着人类文明的萌芽一起发展,东西方的原始艺术,那些岩洞里用彩色岩石涂抹的关于生命、战争或狩猎的图案,在今天看起来依然生动,因为那是对生活的表达,是对情感的宣泄。

最简单质朴的感觉往往来自生活。

艺术是有语境的,绘画承载着愉悦心灵、传播文明的功能性意义,不同文化语境下的艺术面貌和表达形式存在一定差异。

如:同样是璧画,中国的敦煌莫高窟璧画与古希腊、古埃及的璧画就截然不同;西方的古典风景油画与中国的山水画也意境迥异。

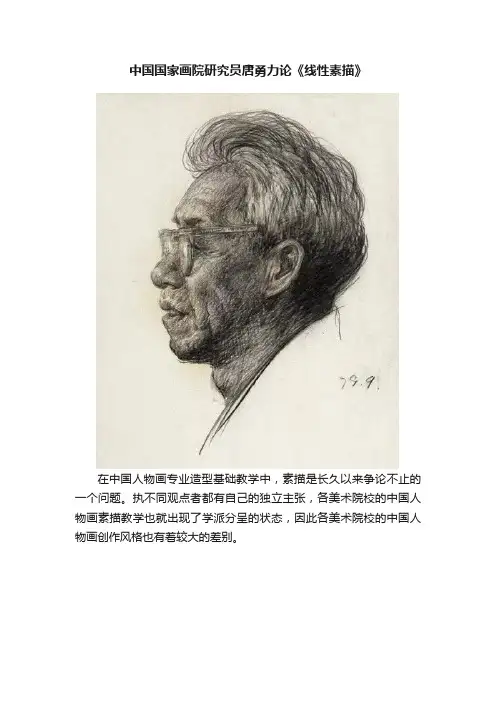

中国国家画院研究员唐勇力论《线性素描》在中国人物画专业造型基础教学中,素描是长久以来争论不止的一个问题。

执不同观点者都有自己的独立主张,各美术院校的中国人物画素描教学也就出现了学派分呈的状态,因此各美术院校的中国人物画创作风格也有着较大的差别。

引进西方素描教学,用科学的方法去分析、认识、理解人物造型,可以说对中国人物画的发展起着重要作用,完全不同于古人,也不同于西方的新中国人物画已经取得的巨大成就,不能不说直接面对真人写生的素描教学方法起着支柱性的作用。

我们研究中国画教学常常把人物、山水、花鸟混作一谈,谈共性的东西多,个性的东西少,忽视了各自画科的特点。

三个不同画科之间的差异还是非常大的,譬如对造型的认识和理解就非常不同。

人物画家强调造型能力,山水花鸟画家则强调笔墨的灵性与修养。

人物画家如何解决好造型问题是美术学院教学最重要的一环,直接写生的素描教学为我们提供了行之有效的方法。

回顾一下,凡是有成就的人物画大家无一不是造型能力的高手,近二十几年中,凡是在校期间素描成绩优秀的毕业生,走向社会之后,经过自己的再努力,大多取得了可喜的成绩。

我在一次教学研讨上的发言中强调,解决人物画造型的最好方法就是直接写生的素描教学。

有的专家提出为什么不用传统人物画目识心记、写意造型的方法进行造型教学。

现在可以谈一下:以主观意向的造型观念和默记的造型方式,决定了中国传统人物画线描的造型风格。

古代人物画在唐代已经走向高峰,是写意造型的经典,历代也出现许多人物画大家。

明、清以来因因相袭,千人一面,造型程式化,终未有开拓性的发展,其原因是没有对人本体的直接研究,对人的造型理解及能力的掌握均从前人成熟的造型临摹而来。

就是到了清代,人物画家也大多以画仕女为主,不做直接写生的训练。

任伯年是一代人物画大家,然而他笔下许多的肖像人物画面部是写实的,而身体还是概念的,尤其是手的描画还是传统的一种模式,这就充分说明了传统人物画的造型方法只是表现出一种雷同式的写意,失掉人物本体具体细微的特征差别,造成人物画发展的困境。

由意象到具象——水墨人物画造型转变的过程及意义的开题报告一、研究背景和意义水墨人物画作为绘画的重要门类,其表现形式和艺术风格经历了长期的演变,从最初的以线描为主、简笔画为基础的风格,逐渐过渡到丰富多彩、形象生动的具象绘画形式。

这个过程不仅是水墨人物画本身的发展演变,也体现了中国艺术表现方式的不断进化和变革,同时也具有重要的历史、文化和艺术意义。

由于水墨人物画以线描为主,因此在描绘人物形象时往往以简洁、略带背景草木为主,注重刻画人物神情、动态和精神特征。

但随着时间的推移和社会、文化环境的变迁,水墨人物画的风格逐渐从单纯的线描逐渐转向具象绘画,即更加关注造型的准确性和丰富性,更加注重表现人物肉体特征和器官结构,以及各种细节的刻画,使得画面形象更加具体、生动、丰富,人物形象真实而有力。

本文旨在研究水墨人物画从简洁的线描到具象绘画的发展演变过程,以及这一过程在文化历史背景下的意义,对于深入了解中国传统艺术发展历程、推动其发展和传承具有一定的现实意义。

二、研究内容和方法本研究主要从以下两个方面进行探讨:1.水墨人物画从简洁的线描到具象绘画的转变过程。

简单来说,就是从“意象”到“具象”的转变。

本文将通过文献资料、专家访谈等方式,分析这一转变的过程及原因,从形式、技术、思想等多个方面进行研究。

2.水墨人物画造型转变的意义。

本文将从群众意识、社会文化环境等角度,探讨水墨人物画从线描到具象过程中蕴含的文化价值和历史意义。

同时,对于当前中国传统文化的转型升级和当代艺术的发展,本文也提出个人的看法和思考。

本研究将采用文献资料法、专家访谈法、实证研究法等方法,资料来源包括博物馆、图书馆、个人藏品和互联网等,同时,从学术界和艺术界选择多位权威专家进行访谈和交流,以确保研究结果的可靠性和权威性。

三、预期结果和研究价值预计本研究的主要成果如下:1.清晰掌握水墨人物画从线描到具象的发展历程,并深入剖析这一过程的原因、表现形式和技术要素等。

从线性素描到意笔人物造型语言的转化

摘要线性素描的基本内涵就是把中国画人物中的线和西方素描的体面相结合,是中国画专业特有的造型训练方法,它的表现形式是与中国画线造型紧密相接相一致的。

关键词线性素描重要性塑造形体

根据从事水墨人物教学及多年学习水墨的体会,笔者认为学习和创作写意人物,从素描造型训练的语言转化这一环节至关重要。

在教学实践中,有些写实素描造型好的学生到了意笔人物阶段显得很吃力,似乎素描和写意人物造型之间缺少一个必要的过渡环节。

为此,笔者从线性素描到意笔人物造型的转化作为研究课题,在教学上做了很多有实践性和创新性地探索,从而设立了线性素描课程训练,以解决学习写意人物画中遇到的造型问题,寻找造型中的共同语言并将之转化成笔墨造型语言。

在人物画造型课程训练学习中,首先应区分开线性素描与明暗素描造型。

多数学习中国画专业的学生无论是靠临摹自学或师傅带徒弟式的传承,还是考入艺术院校接受正规的“科班式”教学,从几何素描开始学起,明暗素描的学习训练在教学中都是必不可少的。

笔者在多年的教学过程中发现,恰恰许多学习中国人物画的学生,越是明暗调子素描画得好,在其后来转入中国人物画写生课后,越是无法将明暗素描中的造型因素通过笔墨表达出来,中国画的笔墨意蕴更是无从谈起,笔墨感觉被明暗素描思路制约、堵塞。

因此,笔者常常在思考:是什么原因导致了素描教学在进入中国人物画写生课程中出现转化训练上的失败?明暗素描顾名思义那就是要讲究所表现物体的明暗效果,依靠光线对物体的影响所形成的影色调规律来研究、塑造物体的形体。

这种明暗素描,从某种意义上来说,曾对中国画人物教学起到了重要作用,但由于过分注重物体的明暗效果,而且有时候任何事物的表都要在“假定光源”的影响和约束下才能进行,这就与中国传统人物画的光性及平面性造型观念不一致,因此很难完全过渡到中国人物画的学习和创作中。

通过以上分析,笔者认为:引导学生充分认识中西造型观念的差别,扭转在中国画人物画的笔墨语言的表达上从明暗出发的通病是一项十分重要和紧迫的工作。

“线性素描的基本内涵就是把中国画中的线和西方素描的体面相结合,以线感性的浮雕式造型形式表现物象。

它结合了其他素描种类的优点,在强调以线造型的同时,既不排除结构也不排除透视和色调,使绘画者完全可以根据自己的需要加以适当的取舍。

”(画家唐勇力)线性素描是用“ 线” 和“ 面” 相结合的方法去表现人物,是从传统素描概念中分离出来的一个具有专业知识、技能概念的分支。

学习线性素描造型的优势和目的就是在于改变学生对于物象的观察方法,解决中国人物画写实造型的单一性。

线性素描的教学要求及目的与其他素描没有本质的不同,从观察方法到认识方法都统一在线性素描方法之中。

鉴于此,归纳起来线性素描的训练有如下特点:

第一,以线为主,或以线带调子体面结合的方法来塑造形体,表现形体结构是目的,而明暗调子是为塑形服务的手段。

这样就有的放矢,从形体结构出发,调动其他因素,主要精力放在研究物象的内在结构上,不为表面模糊不定的光影所左右和制约。

第二,线性素描全面、立体、联系地观察对象,注重形和形之间的组合关系及形体的运动方向,把局部细节纳入整体视域中,形和形之间形成有机的联系。

第三,线性素描的整个创作过程,在把握形体结构关系的前提下,画面始终是松动的,有虚有实、有紧有松,追求的是视觉效果上的相对准确和完整,而不是科学上的准确。

这样就能在素描训练中做到了“游刃有余”,使造型的感受力和表现力得到加强。

第四,深人塑造形象时不像明暗素描那样苛求对象必须始终保持一个态势,与之相反线性素描抓住物象造型的最关键因素,允许对象有较大的自由,甚至可离开对象凭印象和理解进行创作。

第五,线性素描在教学训练中注重运用肌理,肌理也是提升人物画品格的重要绘画语言。

好的肌理能使学生开阔思维、发挥创造力和想象力。

线性素描的肌理可以从工具、纸张、笔迹等因素中发挥或制作。

比如纸张材料的底色制作,铅笔、炭笔、毛笔、粉笔等的综合使用。

各种工具综合使用中笔迹的交叉,痕迹的交错、复加等,均可产生肌理,从而显现出审美的趣味,也会使得学生培养出线性素描绘画过程中的乐趣,又能打开学生学习绘画的顿悟之门。

第六,注重传统文化在写实造型中的运用。

写实造型不是笔墨写实素描化,更不是让线性素描的写实造型取代中国人物画特有的造型神韵,是通过线性素描的学习过程来丰富写实造型手段。

悟通”写实”与“造型”之间的关系,造型上的“悟通”可以转化成笔墨上的“意通”,一通百通。

以解决长期以来学习中国画写实人物不敢谈及素描,而又找不到更好地解决人物画笔墨语言的造型训练这把“锁”的钥匙的难题。

第七,适当吸取素描中有益于国画造型的因素,形成一套具有民族特点的、科学的、完整的“现代中国画写生法”,走出一条中国画素描之路。

在素描训练中,我们汲取西方素描中的科学因素,结合中国以线造型的方式,将明暗、线条和结构三者进行恰当的,从而使得线条依附于结构,而明暗依附于线条之上,加以适当的笔墨皴擦来增强画面效果,使其形象更加生动,同时也表达出了物象的不同质度、色度以及物象的空间等直觉效果。

此外,刻画对象的在明暗处还可以下意识地加强线条的强度,将单纯的明暗转换为具有一定厚度的线条,使其呈现出节奏感和空间感,又可以使中国画在空间上既平面又稍显三维间感,且有利于素描向笔墨的顺利转换。

线性素描是中国画专业特有的造型训练方法,是与中国画对线条的要求紧密相接、相互统一的。

从形中练笔线,从笔线中练造型,从长时间的写生作业训练,到慢写、速写、默写、想象画等多种方式的有机结合,能够有效通过这些方式实

现在线条表现力上的飞跃。

再者,线性素描还讲究线与面、线与线的关系,能够分析、综合、归纳和演绎各种穿插关系,是创作能力的集中体现。

最后,在线性素描写生中归纳诸多因素的关系,如结构关系、形体关系、外形与内形关系、形状与形态关系、整体与局部关系、精微与粗略关系、线与线的转折关系、线与面的关系等,都始终研究线条笔迹的变化和组织,从而使线性素描、线描、水墨毛笔的勾勒相融一体。