试论郭建中教授的翻译理论观和翻译教学观——以《翻译:理论、实践与教学》为素材

- 格式:pdf

- 大小:773.17 KB

- 文档页数:5

![文化与翻译郭建中[文化与翻译]](https://uimg.taocdn.com/27dee6d7b90d6c85ed3ac6b3.webp)

文化与翻译郭建中[文化与翻译]1990年,苏珊・巴斯内特和安德烈・勒菲弗尔在他们合编的《翻译、历史与文化》一书中,第一次正式提出了翻译研究中的“文化转向”问题,把人们对翻译的研究从过去的“语言”层次提升到了文化的高度,从而打开了一扇翻译研究的更为宏观的大门。

那么,什么是文化呢?认知科学认为人类社会的一切现象,包括精神,都是客观物质世界以人的身体为中介,进入大脑所形成的一种体验,是一种主客观互动的产物。

据此,我们可以这样定义:文化是一个民族对周围事物特有的认知体验。

这个认知角度下的文化定义,虽然简洁,但包括人们对文化所达成的共识,并且可以从认知起源上对文化的相关现象进行解释。

自从翻译研究中举起了“文化转向”的大旗,人们便开始认识到翻译是一种“跨语言、跨文化的交际活动”。

文化成为了翻译研究中继“语言”之后的第二个“关键词”。

如果说翻译外在形式上表现为语言之间的转换(跨语言),那么,翻译内在本质是实现“文化传真”(跨文化)。

此外,这个翻译概念的中心词是“交际活动”,而交际是为了实现某种特定目的,所以这个概念实际上是强调在翻译这个显性加隐性的转换的过程中,最重要的是源文的功能得以保留和实现,也就是要实现奈达博士推崇备至的“功能对等”(Functional Equivalence)或纽马克先生提倡的Communicative translation(交际翻译)。

那英汉翻译中如何实现交际的“跨文化”转换?我们可以借鉴孙致礼先生在《新编英汉翻译教程》中归纳的三种基本方法:首先,在可能的情况下,尽量实行直译或异化翻译。

因为跨语言的转换只是实现了意义的传达,但要满足异域读者的猎奇心理,领略异国情调的东西就得保留源文的表达方式,特别是其中新鲜生动的意象和文化联想,借此丰富汉语的表达方式,同时也介绍了西方文化。

例如:1、Among the blind,the one―eyed man is king.A:山中无老虎,猴子称霸王。

翻译理论全面总结1. 初学翻译要求:一、忠实;二、通顺。

P62. 汉译英的基本功:就使用英语而言,有以下三个方面值得注意:一、拚法正确.怎样拼写,不可忽视.二、合乎用法。

一个词怎样用,和哪个词连用,很有讲究。

三、句子平稳。

也就是说每个句子都是合乎语法的.怎样读懂原文(一)单词释义:一(二)识别短语(三)理解句子结构,要根据上下文来判断。

有时甚至要参看历史材料.P21/P143. 代词:总的说来,英语代词用得多,汉语代词用得少。

因此,英译汉时,有些代词可以不译。

汉译英时则要在适当的地方增加代词,特别是物主代词。

P254. 形容词和副词在英语里是两个非常活跃的词类。

英语有些词的用法和汉语是一致的,用起来不困难。

但也有些词,特别是副词,用法和汉语不同.P275. 把握全篇而后译。

翻译大体上分理解、表达和校核三个阶段。

要读懂原文,光靠从词汇、短语和结构三个方面去弄懂,是不够的,还必须把握全篇所谓翻译,是翻译意思,而不是翻译词句。

只要抓住了意思,译文在词句上可以有一定的灵活性。

译文在内容上要忠实于原文,在语言上要readable这样的译文才是好的译文。

P36/p456. 重复与代称:英语不喜欢重复,如果在一句话里或相连的几句话里需要重复某个词语,则用代词来代替,或以其他手段来避免重复。

汉语不怕重复,连续使用某个词语是常见的事.汉译英时要千方百计避免重复,多用代称;英译汉时则要少用代称,多用实词。

英语有时在句子里先出代词,然后再出它所指的人或物。

汉语一般总是先出实词,然后才用代词p607. 我国的翻译事业最初是从翻译佛经开始的。

东汉时代,天竺人摄摩腾、竺法兰翻译《四十二章经》,这是我国现存佛经中最早的译本.释道安:主张直译《四阿含》《阿毗昙》,鸠摩罗什:倾向于意译和弟子僧肇译出《摩诃般若波罗蜜经》、《妙法莲花经》、《金刚般若波罗蜜经》,鸠摩罗什倾向于意译,常对原文加以改动,以适应中国的文体。

他的译法虽然灵活,态度却很谨慎。

中国翻译理论综述摘要:本文试图从中国历史上出现的四次翻译高潮,及在这四次高潮中的一些代表性人物,来对中国翻译理论进行综述。

通过对这些理论的了解,有助于加深我们对中国翻译理论的了解,同时也对译者从事翻译实践活动具有指导作用。

本文通过对中国翻译史的回顾,尤其是对中国历史上的四次翻译高潮的回顾,研究翻译理论的发展,促进翻译水平的提高。

关键词:翻译高潮;翻译理论;发展;提高一、概述中国翻译的历史是十分久远的,翻译活动能追溯到夏,商两代,周朝已设译官。

最早的翻译多以口译为主,主要是实践活动,没有达到理论层面。

在中国的几次翻译高潮中,涌现许多优秀的翻译家,尽管没有理论专著来记录他们的理论,但这些理论源于中国本土文化,受到中国传统文化及历史的影响,具有中国特色。

它们不断发展、进步并日益完善,最终将形成中国特色的译论体系。

下面从中国历史上的四次翻译高潮对翻译理论的发展进行探讨。

二、中国翻译理论的四次翻译高潮1.第一次翻译高潮:东汉至唐宋时期第一次翻译高潮主要是佛经的翻译,起初就存在着“文、质”之争,并向“直译”和“意译”转化,不管是“文、质”还是“直译、意译”都是译者对翻译的探索。

三国时期支谦的《法句经序》提出了“因循本旨,不加文饰”的译经原则,这“可以算是最初的直译说了”。

北朝末年及隋初,彦琮著《辨证论》是我国第一篇翻译专论,他主张译经“宁贵朴而近理,不用巧而背源”。

可见他坚持忠实,并倾向直译。

东晋释道安提出著名的“五失本,三不易”,坚持直译的态度。

唐代玄奘,是中国佛经翻译史上集大成者,他的“五不翻”原则使音译也成为一种翻译手段。

同时玄奘在译经中运用补充法、省略法、变位法、分合法、译名假借法、代词还原法等翻译技巧。

这些方法的运用使得佛经翻译的质量有了很大提高。

2.第二次翻译高潮:明清两代在这次翻译高潮中主要有三位翻译家:徐光启、李之藻、杨廷筠。

他们主要的译著是西方科技类著作。

徐光启和意大利人利玛窦合作翻译了欧几里得的《几何原本》、《测量法义》等,开创了引进外国先进科技的先河。

论翻译理论在翻译教学中的地位和作用内容提要:翻译活动需要译者在原文形式可能具有的意义或功能以及译文语言可用的资源两方面频繁地进行判断与选择,翻译操作的过程从某种意义上说就是一种判断与选择的过程。

有意义的选择牵涉到某种经过周密考虑的、确定的、且具有内在连贯性的原则,翻译教学最重要的目标之一,便是帮助学生对于翻译的原则形成健全的意识,并自觉地将其运用于自己的翻译实践。

这种健全的翻译原则意识显然只能以某种健全的理论作为基础,因此任何一种严谨的翻译教学都应该以中肯而切要的理论作为指导。

翻译理论在翻译教学中所起的主要作用包括:(1)阐明翻译活动的本质;(2)总结出具有可操作性、适用于各类文本的翻译原则,用于指导学生的翻译实践,分析翻译中的问题,以及品评译文的质量。

本文在分析评述中外翻译史上主要的流派以及具有代表性的翻译原则的基础上,重点阐述了社会符号学理论及其翻译原则对于翻译教学的指导意义。

要不要理论?高等院校里有关专业开设翻译课程已经有许多年的历史,但是翻译教学界对于翻译课的教学中应否包括理论内容,以及翻译理论在翻译教学中应该扮演何种角色的问题似乎还没有很确定的认识。

1985 年,王佐良先生召集北京地区高等院校部分翻译课教师座谈翻译教学问题,有些教师在发言中就认为翻译教学用不着理论。

(劳陇, 1994 : 647 )其实,认为翻译教学用不着理论的观点只是整个翻译界存在着的某种缺乏乃至轻视理论研究的倾向的反映,诚如王佐良先生( 1994 :710 )所指出的那样:“研究工作最怕缺乏材料而空谈理论,但就翻译而言,情况却相反,是有丰富的材料而理论还停留在严复的信、达、雅三点论。

”但是,如果说成熟的职业翻译工作者可以不关心或者较少关心翻译理论问题的话,翻译课的教师却不能不重视这个问题,因为他们的工作不纯粹是一种个人行为,而是会直接或者潜在地影响到许多今天身为学习者而明天将去从事翻译工作的人对这项工作本质的认识,并且进而影响到他们未来的职业水平。

2010年 第2期 总第251期外语与外语教学FOREIGNLANGUAGESANDTHEIRTEACHING

・版权所有 文责自负・作者简介:于兰,讲师,硕士,研究方向:翻译研究,英语教学;杨俊峰,教授,硕士生导师,研究方向:文化与翻译,文学研究论翻译研究的伦理倾向

于 兰1 杨俊峰2(1.辽宁工程技术大学技术与经济学院,辽宁阜新 123000;2.大连外国语学院,辽宁大连 116044) 摘 要:在全球化大背景下,只有正确认识异域文化与本土文化的相互关系,才能促进各自文化的繁荣与发展。翻译作为一种必要的交流手段,需要对文化间、主体间的双向关系进行研究。在这一过程中,伦理学可提供理论支持。关键词:异域文化;本土文化;翻译学;伦理

中图分类号:H059 文献标识码:A 文章编号:1004-6038(2010)02-0073-04

1.引言:研究理据与内容自从20世纪70年代出现翻译研究的文化转向与文化研究的翻译转向(石春让,2008)以来,从文化角度考察翻译,一般以文化为中心,考察翻译在文化发展中的作用;从翻译角度考察文化,考察文化在翻译发展中的作用。在日趋全球化的今天,翻译研究已经由转向前的单纯的语言或语篇层面而转向关注翻译文本之外的文化因素。文本生产相关社会文化、意识形态、政治权利等因素都进入研究视野。翻译不仅是语言或语篇层面的转换,而且还要把源文本内外各种或显或隐文化因素移译到目标文本的文化翻译和阐释。“文化翻译最为关注的是文化差异,以及由文化差异产生的误读、误解和误差。”(孙艺风,2008:12)翻译研究的文化取向把翻译置于全球文化语境下,使我们超越单一思维模式,得出的结论更加具有普遍性和学科意义。翻译表征上是人类有意识支配为实现预期目的所选择的实践性活动,翻译本质上是一种人类跨语言文化的人际交流活动。“人”为因素的诸多存在,需求创造和谐有序的人际关系。因为“有了人的活动与生活,有了人与人之间的关系,就有伦理的存在,伦理就会发生作用”(王海明,2004:2)。同时文化间因各种差异性的存在,本身在交流中时有冲突、碰撞发生,而因为翻译所引发的文化误解更是比比皆是。翻译作为跨文化交际一种必要手段,连接源语文化与目的语文化,面对众多主体。如何处理主体间关系,协调文化间冲突,伦理学提供了崭新视角。翻译伦理研究的目的在于:从伦理视角研究翻译,取得对翻译一种新的认识,推进翻译良性发展,促进文化共同进步。为此,我们在全球语境下从伦理视角揭示翻译中文化间、主体间伦理诉求。从文化间因差异性存在而引发交际冲突为切入点,在异域文化与本土文化关系上着力,论述现代译学研究者需站在伦理的角度加以审视文化间的交流发展;从翻译学科建设方面,论述译学研究者需秉持伦理的观念,处理翻译中文化间、主体间关系。2.文化交流对伦理诉求2.1翻译与文化全球化和文化本土化的关系研究现代翻译中文化间、主体间问题,需先从全球化与本土化关系着手。全球化使不同文化的人们在生活交往的各个层面和各个领域进行全面接触,结果是民族的文化身份的趋同大为增加,各民族本土文化身份的差异大为减少。全球一体化的进程促使各国本土文化更快走向杂合身份,而各国本土文化相遇时,遭遇身份不明困境,由此引发本土文化的身份焦虑。全球化所导致的本土身份差异的消失,常被看作是对国家、民族精神和个性的抹杀。由于英语文化的强势地位,无论愿意与否英语得到广泛应用,欧美文化很自然在世界各地得以推广。与此同时,各族本土文化,则受到排挤,

《翻译理论在翻译实践中的作用分析》摘要:要:翻译理论在实践当中有着举足轻重的地位,因此翻译理论的优劣也通过翻译实践体现出来,哲学中指出,实践是理论的基础,也就是说实践决定理论,而理论对实践具有反作用,可以为实践提供明确的道路与正确的方向,这是二者之间辩证的关系,因此,我们要正确认识翻译理论对翻译实践的作用,要用科学的、合理的理论去指导翻译实践的践行,为翻译实践指导明确的方向郭慧婷摘要:翻译理论在实践当中有着举足轻重的地位,因此翻译理论的优劣也通过翻译实践体现出来。

而最能表现翻译实践的则是将其运用到翻译教学中,当下许多高校,尤为重视翻译人才的培养,并且设立了相关的学习与研究机构,为翻译爱好者提供良好的学习环境与氛围。

毋庸置疑,翻译理论对于翻译实践来说至关重要,本文将从这一观点进行阐述,详细地将翻译理论与翻译实践之间的联系与二者之间的相互作用进行分析。

关键词:翻译理论;翻译实践;作用在当今时代,随着经济的高速发展,国家之间的交流日趋频繁,在此基础之上,对于翻译这个职业也越来越火热。

早在清末时期,我国著名的翻译家及思想家严复,翻译的西方代表作《天演论》与《国富论》等一系列作品,在当时掀起一股新潮,并对后人产生了深远的影响。

当时的理论就是要学习西方的先进思想,把西方的著作翻译过来,让国人与先进人士从中汲取营养,实现思想的变革。

可见,翻译理论对于翻译实践的重要性。

一、翻译理论的科学范畴精介哲学中指出,实践是理论的基础,也就是说实践决定理论,而理论对实践具有反作用,可以为实践提供明确的道路与正确的方向,这是二者之间辩证的关系。

而翻译的出现,不仅取决于国际联系与竞争力等外部因素,这也是其内部驱动的结果。

自古以来,许多翻译家的理论都源自于实践的基础之上。

而正确的理论对翻译实践同样起着关键性作用。

在科学理论的指导下,能够使翻译工作少走弯路,减少错误的发生,进行合理规划的翻译工作。

对于翻译的内容,以前只是局限于书本,在不同国度与不同语言之间,肤浅的进行直面翻译。

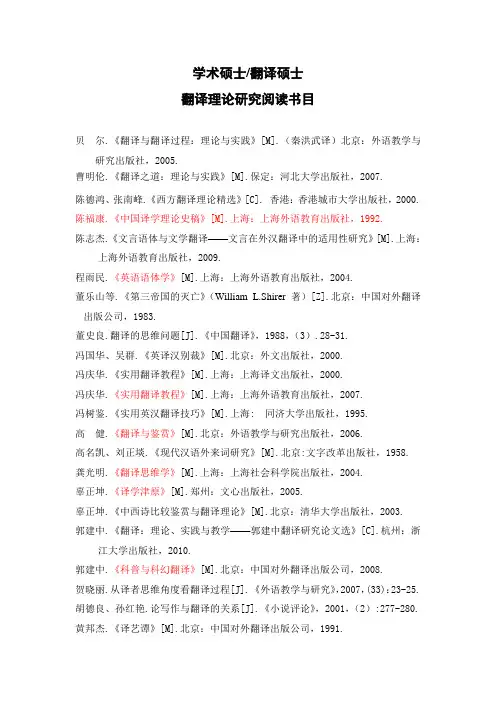

学术硕士/翻译硕士翻译理论研究阅读书目贝尔.《翻译与翻译过程:理论与实践》[M].(秦洪武译)北京:外语教学与研究出版社,2005.曹明伦.《翻译之道:理论与实践》[M].保定:河北大学出版社,2007.陈德鸿、张南峰.《西方翻译理论精选》[C]. 香港:香港城市大学出版社,2000. 陈福康.《中国译学理论史稿》[M].上海:上海外语教育出版社,1992.陈志杰.《文言语体与文学翻译——文言在外汉翻译中的适用性研究》[M].上海:上海外语教育出版社,2009.程雨民.《英语语体学》[M].上海:上海外语教育出版社,2004.董乐山等.《第三帝国的灭亡》(William L.Shirer著)[Z].北京:中国对外翻译出版公司,1983.董史良.翻译的思维问题[J].《中国翻译》,1988,(3).28-31.冯国华、吴群.《英译汉别裁》[M].北京:外文出版社,2000.冯庆华.《实用翻译教程》[M].上海:上海译文出版社,2000.冯庆华.《实用翻译教程》[M].上海:上海外语教育出版社,2007.冯树鉴.《实用英汉翻译技巧》[M].上海: 同济大学出版社,1995.高健.《翻译与鉴赏》[M].北京:外语教学与研究出版社,2006.高名凯、刘正埮.《现代汉语外来词研究》[M].北京:文字改革出版社,1958.龚光明.《翻译思维学》[M].上海:上海社会科学院出版社,2004.辜正坤.《译学津原》[M].郑州:文心出版社,2005.辜正坤.《中西诗比较鉴赏与翻译理论》[M].北京:清华大学出版社,2003.郭建中.《翻译:理论、实践与教学——郭建中翻译研究论文选》[C].杭州:浙江大学出版社,2010.郭建中.《科普与科幻翻译》[M].北京:中国对外翻译出版公司,2008.贺晓丽.从译者思维角度看翻译过程[J]. 《外语教学与研究》,2007,(33):23-25. 胡德良、孙红艳.论写作与翻译的关系[J].《小说评论》,2001,(2):277-280. 黄邦杰.《译艺谭》[M].北京:中国对外翻译出版公司,1991.金敬红、李思国.斯坦纳和勒代雷的阐释翻译理论评介[J].《外语与外语教学》,2003,(9):44-47.金隄.《等效翻译探索》[M].北京:中国对外翻译出版公司,1998.金圣华.《外文中译研究与探讨》[C].香港:香港中文大学翻译系,1998.金圣华.《因难见巧》[C]. 北京:中国对外翻译出版公司,2001.劳陇.意译论[J]. 《外国语》,1996,(4):13-15.劳陇.试论现代翻译理论研究的探索途径[J].《外国语》,1994,(4):5-6.劳陇.从奈达翻译理论的发展谈直译和意译问题[J].《中国翻译》,1989,(3):10-13.劳陇.怎样发挥译文的语言优势[J].《国际关系学院》,1983,(1):74-77.勒代雷.《释意学派口笔译理论》[M].(刘和平译).北京:中国对外翻译出版公司,2001.李长栓.《非文学翻译理论与实践》[M].北京:中国对外翻译出版公司,2004. 李长栓.《非文学翻译》[M]. 北京:外语教学与研究出版社,2009.李文革.《西方翻译理论流派研究》[M].北京:中国社会科学出版社,2004.李运兴.《英汉语篇翻译》[M].北京:清华大学出版社,1998.连淑能.《英汉对比研究》[M].北京:高等教育出版社,1993.刘法公.汉英隐喻翻译中的喻体意象转换[J].《中国翻译》,2007,(6): 47-51. 刘宓庆.《现代翻译理论》[M]. 济南:山东文艺出版社,1990.罗新璋.《翻译论集》[C]. 北京:商务印书馆,2009.罗新璋.释“译作”[A].《因难见巧》[C].北京:中国对外翻译出版公司,2001. 罗选民.论文化/语言层面的异化归化翻译[J].《外语学刊》, 2004,(1):102-106. 马红军.《翻译批评散论》[M].北京:中国对外翻译出版公司,2002.马红军.《从文学翻译到翻译文学:许渊冲的译学理论与实践》[M].上海:上海译文出版社,2006.马祖毅.《中国翻译简史》[M].北京:中国对外翻译出版公司,1984.毛荣贵.《翻译美学》[M].上海:上海交通大学出版社,2005.潘文国.“读文写白”是提高中文水平的根本途径[J].《中国外语》,2010,(4):33-34.钱钟书.《谈艺录》[M].上海:中华书局,1979.沈苏儒.《论信达雅——严复翻译理论研究》[M].北京:商务印书馆,1998.思果.《阿丽思漫游奇境记:选评》[Z].北京:中国对外翻译出版公司,2004. 思果.《译道探微》[M].北京:中国对外翻译出版公司,2002.思果.《翻译研究》[M].北京:中国对外翻译出版社,2001.思果.《翻译新究》[M].北京:中国对外翻译出版公司,2001.苏福忠.《译事余墨》[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2006.孙迎春.《张若谷翻译艺术研究》[M].北京:中国对外翻译出版公司,2004.孙致礼.《翻译:理论与实践探索》[M].南京:译林出版社,1999.孙致礼.评《名利场》中译本的语言特色[J].《中国翻译》,1984,(1):37-41. 谭载喜.《西方翻译简史》[M].北京:商务印书馆,2008.谭载喜.《奈达论翻译》[Z].北京:中国对外翻译出版公司,1999.王秉钦.《中国翻译思想史》[M].天津:南开大学出版社,2004.王丹阳.《文学翻译中的创作论》[M].南京:南京师范大学出版社,2009.王宏印.《文学翻译批评论稿》[M].上海:上海外语教育出版社,2006.王宏印.《文学翻译批评概论》[M].北京:中国人民大学出版社,2009.王宁.生态文学与生态翻译学:结构与建构[J].《中国翻译》,2011,(2):10-15. 王宁.《文化翻译与经典阐释》[M].北京:中华书局,2006.王寿兰.《当代文学翻译百家谈》[C].北京:北京大学出版社,1989.翁显良.意态由来画不成[M].北京:中国对外翻译出版公司,1983.夏德勇、杨锋.《当代大学写作》[M].广州:暨南大学出版社,2007.谢天振.《译介学导论》[M].北京:北京大学出版社,2007.谢天振.国内翻译界在翻译研究和翻译理论认识上的误区[J].《中国翻译》,(4):2-5.许渊冲.《翻译的艺术》[M].北京:中国对外翻译出版公司,1984.许渊冲.译学要敢为天下先[J].《中国翻译》,1999,(2):4-9.许渊冲.新世纪的新译论[J].《中国翻译》,2000,(3):2-5.许渊冲.文学与翻译[M].北京:北京大学出版社,2003.颜林海.翻译认知心理学[M].北京:科学出版社,2008.杨士焯.《英汉翻译教程》[M](第二版).北京:北京大学出版社,2011.杨士焯.翻译教材编写方法探索[J].《厦门大学学报》(哲社)教学研究专辑,2008:85-88.杨士焯.简论翻译写作学的建构[J].《写作学》(高级版),2008,(3):19-20. 杨士焯.《英汉翻译教程》[M].北京:北京大学出版社,2006.杨士焯.发挥译文的语言优势——谈文言文词语、句法在译文中的妙用[J].《上海科技翻译》,2002,(1):23-26.杨士焯.英语专业三年级学生如何提高英汉翻译技能[J].《中国翻译》,2002,(6):55-56.杨士焯.从一篇翻译看英语专业三年级学生的翻译问题[J].《中国翻译》,2000,(3):30-34.杨士焯.彼得·纽马克翻译新观念概述[J].《中国翻译》,1998,(1):48-50. 83-89.余光中.《余光中谈翻译》[M].北京:中国对外翻译出版公司,2002.张谷若.地道的原文,地道的译文[J].《翻译通讯》,1980,(1):19-23.张美芳.《中国英汉翻译教材研究》[M].上海:上海外语教育出版社,2001.张美芳.罗杰·贝尔的语言学翻译研究视角[J].《外语与翻译》,2001,(3)11-16. 赵彦春.《翻译学归结论》[M].上海:上海外语教育出版社,2005.郑海凌.《译理浅说》[M].郑州:文心出版社,2005.郑延国.《翻译方圆》[M].上海:复旦大学出版社,2009.周姬昌.《写作学高级教程》[M].武汉:武汉大学出版社,1989.Bell, Roger T.Translation and Translating: Theory and Practice [M]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press, 2001.Catford, John C. A Linguistic Theory of Translation: An Essay on Applied Linguistics[M]. London: Oxford University Press, 1965.Chesterman, Andrew. Readings in Translation Theory[M]. Helsinki: Oy Finn Lectura Ab, 1989.Delisle, Jean. Translation: An Interpretive Approach[M]. Ottawa: University of Ottawa Press, 1988.Munday, Jeremy. Introducing Translation Studies [M]. London: Routledge, 2001.Newmark, P.A Textbook of Translation[M].Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2001.Newmark, P. Approaches to Translation[M]. Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2001.Nida, Eugene. Language, Culture, and Translating[M]. Shanghai Foreign Language Education Press, 1991.Nida, Eugene A. & Taber, C. R. The Theory and Practice of Translation [M]. Leiden, Brill, 1969.Nord, Christiane.Translating as a Purposeful Activity[M]. Shanghai Foreign Language Education Press, 2001.Savory, Theodore. The Art of Translation [M]. London: Cape, 1957.Shttleworth, Mark & Cowie, Moira. Dictionary of Translation Studies[Z]. Shanghai Foreign Language Education Press, 2004.Tytler, A. F. Essay on the Principles of Translation[M]. London: Dent, 1790. Vermeer, Hans J. Skopos and Commission in Translational Action[M]. London: Routledge, 1998.。

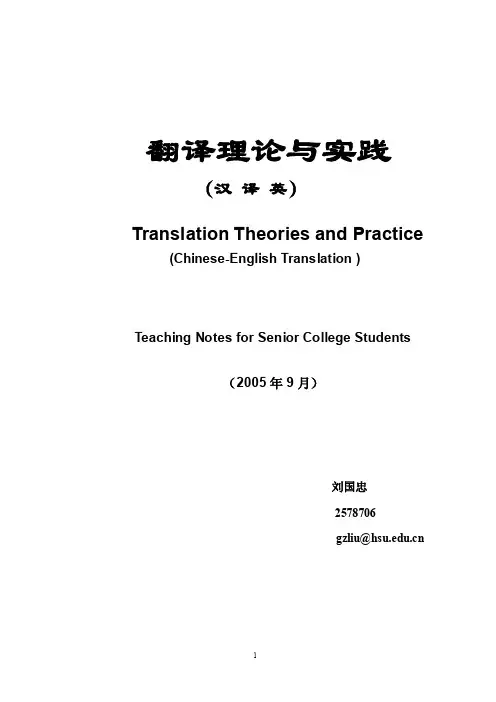

翻译理论与实践(汉译英)Translation Theories and Practice (Chinese-English Translation )Teaching Notes for Senior College Students(2005年9月)刘国忠2578706*************.cnTopics at first:1. 解读汉译英《教学大纲》2. 解读汉译英《考试大纲》3. 汉译英学习指导①重要性②特性③实践性汉译英精典教材:1. 《英汉翻译教程》张培基喻天根《汉英翻译教程》吕瑞昌喻天根上海外语教育出版社 1980.92.《汉英翻译基础》陈宏薇上海外语教育出版社 1998/23.《英汉互译实用教程》宋天锡等国防工业出版社2000/14.《实用翻译教程》(英汉互译)增订本冯庆华上海外语教育出版社2002/55.《实用汉英翻译教程》曾诚外语教学与研究出版社2002/46.《翻译教学:实务与理论》刘宓庆中国对外翻译出版公司2003/1•汉译英主要内容:•一、汉译英实务教学•二、历届TEM8汉译英试卷评析•三、汉译英练习与评析•—汉英翻译强化训练汉译英实务教学主要内容一、汉英词语对比二、汉英句法基本差异(一)汉英句子的主语比较三、汉英句法基本差异(二)汉语谓语动词的分析和翻译四、被动语态的翻译五、汉译英中的主谓定位六、汉译英中的句子整合问题增补内容:七、如何避免翻译中的Chinglish八、汉英翻译中的文化传递九、公示语的翻译十、历届TEM8汉译英试卷评析十一、汉译英练习与评析—汉英翻译强化训练汉译英学习指导(一)如何保证翻译课的教学效果1.以―正当程序‖保证翻译质量无论英译汉,还是汉译英,译文都需要准确、通顺,这是翻译的基本要求。

表达准确的基础是对原文的准确理解:译者必须准确地理解原文的每个词、每句话和作者的意图。

表达通顺的基础是对译入语的熟练运用。

我们在做汉译英时,存在一个天然的劣势:由于英语不是我们的母语,做到表达的准确和通顺相当困难。

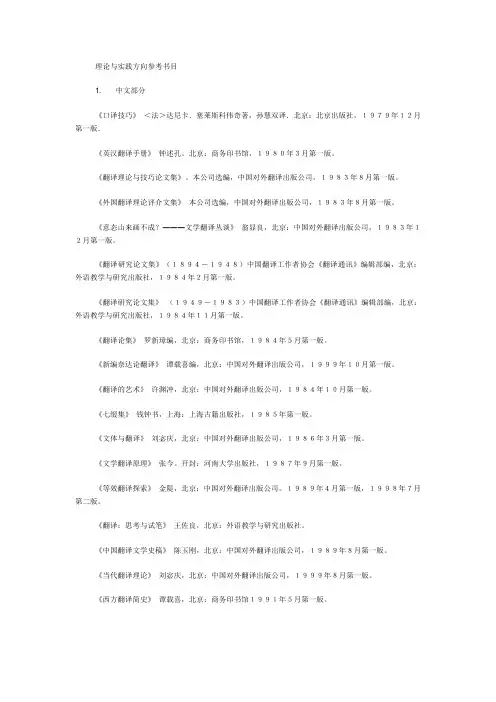

理论与实践方向参考书目1. 中文部分《口译技巧》<法>达尼卡.塞莱斯科伟奇著,孙慧双译.北京:北京出版社,1979年12月第一版.《英汉翻译手册》钟述孔。

北京:商务印书馆,1980年3月第一版。

《翻译理论与技巧论文集》。

本公司选编,中国对外翻译出版公司,1983年8月第一版。

《外国翻译理论评介文集》本公司选编,中国对外翻译出版公司,1983年8月第一版。

《意态山来画不成?―――文学翻译丛谈》翁显良,北京:中国对外翻译出版公司,1983年12月第一版。

《翻译研究论文集》(1894-1948)中国翻译工作者协会《翻译通讯》编辑部编,北京:外语教学与研究出版社,1984年2月第一版。

《翻译研究论文集》(1949-1983)中国翻译工作者协会《翻译通讯》编辑部编,北京:外语教学与研究出版社,1984年11月第一版。

《翻译论集》罗新璋编,北京:商务印书馆,1984年5月第一版。

《新编奈达论翻译》谭载喜编,北京:中国对外翻译出版公司,1999年10月第一版。

《翻译的艺术》许渊冲,北京:中国对外翻译出版公司,1984年10月第一版。

《七缀集》钱钟书,上海:上海古籍出版社,1985年第一版。

《文体与翻译》刘宓庆,北京:中国对外翻译出版公司,1986年3月第一版。

《文学翻译原理》张今。

开封:河南大学出版社,1987年9月第一版。

《等效翻译探索》金隄,北京:中国对外翻译出版公司。

1989年4月第一版,1998年7月第二版。

《翻译:思考与试笔》王佐良,北京:外语教学与研究出版社。

《中国翻译文学史稿》陈玉刚,北京:中国对外翻译出版公司,1989年8月第一版。

《当代翻译理论》刘宓庆,北京:中国对外翻译出版公司,1999年8月第一版。

《西方翻译简史》谭载喜,北京:商务印书馆1991年5月第一版。

《中国译学理论史稿》陈福康,上海:上海外语教育出版社,1992年11月第一版,2000年6月第二版。

《中国当代翻译百论》杜承南、文军主编。

翻译理论与实践范文翻译理论与实践翻译理论与实践-xx9011xx 一.在以下句中空白处填上适宜的词语。

1.翻译是跨(语言)、跨(文化)、跨(社会)的交际活动。

2.篇章的粘连分(语义)粘连和(结构)粘连两大类,粘连的目的是实现篇章的(连贯)。

3.格赖斯的(合作)原那么和利奇的(礼貌)原那么是促使语言交际成功的语用原那么。

4. 汉语语法呈(隐含)性,英语语法呈(外显)性。

5. 严复的三字翻译标准是信、达、雅。

6. 鲁迅认为翻译标准可以用忠实和通顺这四个字来表示。

7.翻译的过程是理解、表达和校核。

8. 许渊冲提倡文学翻译要做到口译、笔译和机器翻译。

9. 把原文中两个或两个以上的简单句译成一个单句是合句法。

10. 鲁迅先生认为:“但凡翻译,必须兼顾两面,一当然力求其(易解),一那么保存着原作的(丰姿)。

” 二.翻译以下短文:Some people would say that the Englishman’s home is no longer his castle; that it has bee his workshop. This is partly because the average Englishman is keen on working with his hands and partly because he feels, for one reason or another, that he must do for himself many household jobs for which, some years ago, he would have hired professional help. The main reason for this is a financial one: the high cost of labor has meant that builders’ and decorators’costs have reached a level which makes them prohibitive for house-proud English people of modest means. So, if they wish to keep their houses looking bright and smart, they have to tackle some of the repairs and decorating themselves. As a result, there has grown up in the post-war years what is sometimes referred to as the “Do-It-Yourself Movement.” The “Do-It-Yourself Movement” began with home decorating but has since spread into a much wider field. Nowadays there seem to be very few things that cannot be made by the “do-it-yourself” method. A number of magazines and handbooks exist to show hopeful handymen of all ages just how easy it is to build anything from a coffee table to a fifteen foot (4.5 meters) sailing dinghy (小舟). All you need, it seems, is a hammer and a few nails. You follow the simple instructions step-by-step and, before you know where you are, the finished article stands before you, plete in every detail.有些人会说,英国人的家不再是他的城堡,它已成为他的工作坊。

中国翻译理论浅说—近代中国八大翻译家1.严复的“信达雅”2.鲁迅的直译3.林语堂的美学4.郭沫若的创作论5.朱光潜的艺术论6.傅雷的神似7.钱钟书的化境8.许渊冲的竞赛论1 严复信达雅(faithfulness, expressiveness, elegance)2 鲁迅宁信而不顺(Rather be faithful than smooth.)•Lu has translated & introduced 200 works by 100 authors from 14 countries, half of which are in Russian.•The first period:(1903---1919)•While he was in Japan.in 1903年凡尔纳的著名科幻小说《月界旅行》和雨果的《随见录》中的《哀尘》以及编译的《斯巴达之魂》。

•In 1907,《红星佚史》cooperated with Zhouzuoren.•In 1909,《域外小说集》•“以直译为主,以意译为辅”与“以信为主,以顺为辅”的思想•鲁迅先生主张翻译“以直译为主,以意译为辅”与“以信为主,以顺为辅”。

反对顺而不信。

鲁迅所主张的“宁信而不顺”中的“不顺”,就是在翻译时,“不但在输入新的内容,也在输入新的表现法”,而“其中一部分,将从不顺而成为顺,有一部分,则因为到底不顺而被淘汰,被踢开。

”•鲁迅在20世纪30年代就提出了异化的翻译理论,•其实,韦努蒂早在1986年在其发表于Criticism28(Spring)的一篇名为“TheTranslator’Invisibil时”的论文中已经明确提出了“异化翻译”的概念(参见Robinson,1997:97).但这个概念真正产生国际影响是在其名作The Translator’s Invisibility--A History of Translation 于1995年出版之后。

再论中国翻译理论建设的成就与现状——评《翻译理论与实践》一书中的几种观点再论中国翻译理论建设的成就与现状——评《翻译理论与实践》一书中的几种观点第15卷第6期2O06年11月平顶山工学晓JournalofPi蹭=Iinh趴]a~ituteofTechnology V01.15No.6Nov.20O6文章编号:1671—9662(2006)06—0081—03再论中国翻译理论建设的成就与现状评《翻译理论与实践》一书中的几种观点董星华(平顶山工学院,河南平项山,67000)摘要:文章指出了《翻译理论与实践>一书中背离马克思主叉哲学观点的说法.笔者认为,既然主张在翻译理论研究中以马克思主叉哲学为指导,就更应当辩证地分析中国翻译理论建设现状,实事求是地评价所取得的理论成就,使得出的结论符合马克思主义哲学观点. 关键词:马克思主叉;翻译理论建设;指导思想;翻译理论研究中图分类号:H315.9文献标识码:A1999年,《中国翻译》杂志刊登一则书讯,推介了彭卓吾先生着的《翻译理论与实践>:"作者以毕生从事翻译实践的丰富经验为依据,以马克思主义为指导,对翻译中的根本矛盾,特殊矛盾以及量变和质变等问题作了全面的分析与阐述并提出了要用具体情况具体分析的理论和方法理解和表达原文,要用普遍联系的观点理解原文和表达原文."慕名购来拜读,果然如此,彭卓吾先生不愧为马列着作翻译家,从书中大量引用了马克思,恩格斯,列宁和毛泽东语录, 不难看出他对马克思主义理论的精通.应当说,所提出的观点很新颖,也不乏真知灼见.然而,毕竟是一篇近20万宇的长篇理论着作,分析,阐述和欲解决的都是翻译理论领域中诸如翻译的定义,翻译原则,翻译规律等久争未果的重大问题,出现一些不大符合辩证唯物主义观点的说法在所难免.现冒昧指出,以此求教于大方.1是以发展的眼光还是以静止的眼光来评价翻译标准彭先生用了一个章节大约8OOO字揭示严复的"信达雅".坚持以辩证唯物主义和历史唯物主义的观点来论证和评价严老夫子的这一翻译标准,无疑选择了一条正确的研究途径.在一片马克思主义观点过时论鼓噪声中,他的执着精神确实值得称道和效仿.不过,也许出于对"信达雅"的偏爱,尺度把握得不大准确,说些过头的话,如:"严复提出的'信达雅'翻译标准就其对我国的翻译事业的影响之大来说,不仅是空前的,甚至也是绝后的,起码就我国目前的翻译状况来看,可以这么说."…所谓"空前",也就是说迄今为止没人超越;所谓绝后,也就意味着它的"作用和影响" 到任何时候都是无法超越的,这种断言可以不受时空限制一直"这么说"下去.总起来讲,"信达雅"的作用和影响之大,目前以至永远都不可能被超过.既然时间上涵盖了一切,那么,引文最后一句"起码就我国目前的翻译状况来看, 可以这么说"则就显得画蛇添足了.其实,一种理论的作用和影响既不可能是空前,更非绝后.我们知道,理论作用和影响大与小不是用量化指标衡量的,而是人们主观感知的. 不同的人自然有不同的感受.甲说这种理论好,乙说那种译论的作用大,又不存在客观尺度对双方的感受做出彼此都能接受的评判."空前说"是个很容易引起争论的话题.笔者不愿卷入无休止的争论旋涡之中,故对空前说不作赘述.而"绝后"说显得有些荒谬."绝后"说只有在一个条件下才能成立,这就是翻译活动从今往后永远从世界上消亡了.而这显然是不可能的.当然将来世界大同,语言隔阂全部消除,人们再也不需要翻译.然而,这种美丽梦想的实现是个遥遥无期的事,而人生最长不过百年.以有限人生去验证未来可能出现的结果,似乎有些荒唐.连彭先生也觉得设有把握,用"起码就目前而言"加以限定,但他似乎忘记了目前和绝后在时间上是矛盾的.从翻译理论建设的历史来看,"绝后"说也是不成立的:翻译活动已有两千多年的历史,古今中外所有的翻译标准,包括"信达雅"在内,都对翻译活动有本质的认识.而人们对这一本质认识要经过一个"去粗取精,去伪存真,由浅入深,由表及里,由此及彼"的必然过程.连彭先生本人也承认:"就要求和难度来说,'化境'确实是比'神似'更进了一步."翻译始终都处在一个发展过程之中,无论什么人都不可能穷极对翻译本质的认识,也不可能存在绝后的翻译标准."江山代有才人出,各颁风骚数百年".相信不断吸收各学科成果的翻译理论建设不会永远停留在某个水平上,终将会有作用和影响更大的翻译标准诞生.除此而外,彭先生还以"作用和影响"为尺度,对中国译收稿日期12006—09—20 作者简介:董星华(1963一),男,河南平舆人,平项山工学院高级讲师,研究方向:翻译理论与翻译实践.平顶山工学院2O06年11月论百年来的建设情况作了如下评价:"'神似'和'化境"',就其对翻译事业的作用和影响来说,仍然远远赶不上严复的 "'信,达,雅'.所以,我国的翻译理论水平确实还停留在一百年前严复的'信,达,雅'的水平上而'止步不前"'.正如上文所言,在"作用和影响"方面是否超过了"神似"和"化境"是个很难说清楚的问题.即便是按照他本人的说法,严复译论的"作用和影响"超过了后者,但也说明不了"我国的翻译理论水平确实是还停留在一百年前严复的'信,达,雅' 的水平上而"止步不前".因为,理论水平的"止步不前"标志应当是没有创新和发展,而不应当是比较作用与影响的大小.比如说,现代任何,个物理学家创立的学说,其作用和影响与牛顿定律和爱因斯坦的相对论都无法相提并论, 但我们显然不能够据此断定自爱因斯坦之后物理学"止步不前","没有发展".2是全面还是片面评述中国的翻译理论建设不知是有意还是无意,彭先生还在时间上出现了大的遗漏,也就是他在谈论百年来中国译论建设中,只字未提最不该忽视的改革开放后的20年.我们知道,从严复立论 (1898年)到彭先生着书(1998年)恰巧100年.而从严复到钱钟书的化境(1963年)有65年,从1963年到1998年彭先生翻译理论的创立,又是35年.这35年包括动乱1O年和改革开放的20年.他只提百年当中的前6o多年,而对后 35年却只字不提.既然谈百年翻译理论建设,将百年来各个时期的理论水平放在一起进行比较,却把最近20年这个中国翻译理论建设史中最重要的一个时期忽略了,据此所得出的任何结论都不可能令人信服.我们知道,中国历史上曾出现过三次翻译高潮:东汉至唐宋的佛经翻译,明末清初的科技翻译和鸦片战争至"五四"的西学翻译.而改革开放时期所掀起的翻译高潮,无论在规模上,范围上,还是在质量水平和对中国社会发展的贡献上,都是前三次翻译高潮无法比拟的.与此相对应的翻译理论建设也出现了空前繁荣的景象.我国的译界开始走出以传统的"怎样译"为标志的翻译技巧的研究,在继承传统译论和吸收外来翻译思想的基础上,深入到翻译的原理,标准,单位,层次,翻译批评,翻译教学等诸多方面,并将语言学,符号学,篇章分析学,对比语言学,文化学等众多相关学科的最新研究应用于翻译研究.新时期我国翻译界百花齐放,异彩纷呈.仅就翻译标准而论,具有较大影响的就有许渊冲的"优势论" (1990),辜正坤的"多元互补论"(1989).如果对改革开放 2(】年来所取得的成就视而不见,其研究无论在什么样正确理论的指导下,都不可能得出符合客观实际的结论,都不可避免地带有主观的,唯心的成分.彭先生在论述中国翻译理论研究现状时说:"在我们未以马克思主义哲学为指导涉足翻译理论领域之前,翻译理论领域对马克思主义哲学来说.还是一片'荒凉的土地"'.…这种说法也似乎欠妥.具体地说,就是时间概念模糊不清.如果这里的"之前"指的是马克思主义传人我国之前,即从马克思主义诞生到十月革命前这段时问,封建落后的中国当然不会信仰被看作"异端邪说"的马克思主义.当时"我们的翻译理论领域对马克思主义哲学来说,应当说是一片荒凉的土地."但这不能说明我们的译论缺乏辩证唯物主义思想.如他在论述"信达雅"的辩证关系时曾这样说: "既然原文中思想,语言和风格之间存在着上述那样一种互相联系,互相依存,互相制约,互为里表的辩证关系,那么与之完全对应的"信,达,雅"三者之间自然也存在这样一种辩证关系."信,达,雅"三者之间确实也存在这样一种辩证统—关系"uJ那么,"确实存在这样一种辩证统一关系"的 "信,达,雅"是否闪耀着马克思主义思想的光辉呢?既然中国翻译理论那块土地那个时期就长出一棵"屡攻不倒,长盛不衰(彭先生语)"的参天大树,怎么又能说"我们的翻译理论领域是一片'荒凉的土地'呢"?再往后,"十月革命"的一声炮响,给中国送来了马克思主义.马克思主义哲学不仅指导了中国革命的实践,而且也影响了中国的思想文化领域.鲁迅,瞿秋白,成仿吾,茅盾,郭沫若等老一辈翻译家都是辩证译论的坚持者和实践者,否则,他们的理论和实践都不可能取得这么大的成就.1954年9月,毛泽东在第一届全国人民代表大会第一次会议的开幕词中指出:"领导我们事业的核心力量是中国共产党,指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义."进一步确立了马克思列宁主义哲学在思想领域的指导地位和作用,同样也确定了马克思列出主义在翻译理论领域当中的指导地位和作用.改革开放之后,四项基本原则这一指导方针指引着我们取得了举世瞩目的伟大成就,翻译理论研究躬逢盛世,理论工作者遵循马克思主义哲学思想的自觉性空前提高,研究成果处处闪耀着辩证唯物主义思想的光辉.综上所述,无论在马克思主义哲学传人我国之前,还是之后,我们的译论建设都在沿着辩证唯物主义的轨道进行.在马克思主义哲学传人我国之后,说"翻译理论领域对马克思主义哲学来说,还是一片'荒凉的土地"'更是一种与事实相悖的说法.3用绝对还是相对的盲语来界定翻译规律彭先生用了一个章节7000宇来揭示翻译规律,并说翻译规律就是"忠实性与创新性的统一.翻译规律是翻译理论当中的最根本问题.翻译活动开展了两千多年,人们一直没有总结出翻译规律,理论界研究了几百年,也同样没有得出.前些年,一场关于翻译到底是门科学还是_l~-j艺术的大讨论,翻译有没有规律自然成了这场讨论的核心问题之一.这么一个重大的,久议未果的难题彭先生以马克思主义哲学为指导终于揭示出来了,当然可喜可贺.所以. 他就好象轻而易举地发现了一个价值连城的宝贝惊喜得不敢相信自己的眼睛一样,其表述显然有点不自信:"如果有哪位同志将来比笔者在这里揭示得更正确,表述得更准确的翻译规律以代替笔者所提出的这条翻译规律,并且言之有理,持之有故,论据充分,足以服人,彻底驳倒了笔者所提."…1不出的论据,那么笔者随时准备接受真理,改变观点过,他又非常自信地说:"有一点是绝对可以肯定的.这就是:翻译领域中肯定是有规律的,那么这个翻译规律不是笔第15卷第6期董星华:再论中国翻译理论建设的成就与现状者提出的这个,又会是什么?!"…由后一段话可以看出.他前一段是自谦之词,后一段才是其心情真实流露.那么,他揭示出来的是不是翻译中唯一的规律呢?这就要弄清楚一个问题,有必要了解什么是规律.1999年版《辞海》对规律的解释:"亦称'法则',事物发展过程中本质联系和必然趋势,它是反复起作用的."L2J而在彭先生眼里,"规律即关系",准确地说.就是对立统一关系.如果以此为标准.那么,翻译中这样的关系就不仅仅是他所揭示的"忠实性和创新性的统一"这一个关系.着名翻译家孙致礼教授在总结老一辈翻译工作者翻译成绩的基础上,结合自己丰富的实践经验.得出翻译中存在的这种关系总共有十个:科学性和艺术性的辩证统一,保存"洋味"与避免"洋腔"的辩证统一, "神似"与"形似"的辩证统一,直译与意译的辩证统一,"克己"意识和"创造"意识的辩证统一,译者风格与作者风格的辩证统一,忠于作者和忠于读者的辩证统一,整体与细节的辩证统一,"归化"和"异化"的辩证统一,得与失的辩证统一o[33看来,翻译中对立统一关系不是一个,而是多个.再者,翻译学科学属性也决定了翻译规律的多样性.科学可分为自然科学,社会科学和人文科学.在自然科学研究中, 众多科学家可能研究同一个自然现象.尽管每个研究者得出的结果各不相同.但被验证为正确的只有一个.因为在同一条件下,一件事物不可能拥有两个规律.如地球围绕太阳转,时间的一维性,万有引力定律等.这就是说.自然规律具有唯一性.难怪彭先生语气那么肯定,坚信自己所揭示的翻译规律天下独此一家,恐怕依据的就是自然规律,翻译学应归类于不同于自然科所具有的这种特性.然而学的人文科学范畴.那么,如果翻译有规律的话,其性质必然与自然规律不一样.我们知道,翻译是世界上最复杂的一项活动,对其本质的认识是任何一个翻译理论家都不可能穷极的.一个理论家所研究的对象只能是他所熟悉的学科领域,得出的对翻译"反复起作用"的规律其正确性在一定范围内得到验证,只适用于一定的领域.翻译涉及方方面面,从语种上来分,有中译外,外译中,外译外;从翻译对象来看.有文学翻译,科技翻译;从形式来讲,又有口译和笔译之分.翻译活动的复杂性决定了翻译中不可一个"反复起作用"的规律.例如,一篇论证严谨的自然科学论文翻译就不允许译者像翻译诗歌那样,充分发挥其创新性.自然科学中放置四海雨皆准的真理在翻译领域中是不存在的. 自然规律的唯一性和翻译规律的多样性不可相互借用.如果把翻译规律与自然规律混为一谈,把根据个人经验总结出来的翻译规律当作自然规律.其结果必然导致把个人观念当作不以个人意志为转移的自然规律强加给他人. 4结语笔者非常赞同彭先生的"必须坚持以马克思主义哲学指导翻译理论研究和实践"的主张.在马克思主义哲学恩想的指导下.理论研究上少走弯路,认识上少出现偏差,实践中少犯错误,看问题更加全面,分析问题更加透彻,论述上更加严密.一旦背离了马克思主义哲学观点,不能一分为=地看问题.就势必在理论建设或实践上出现偏差.无数成功的经验和失误告诉我们.以马克思主义作为翻译理论的指导的关键不在于要不要坚持马克思主义,而是如何坚持,怎样才能真正坚持马克思主义.毛泽东同志曾经讲过:"对于马克思主义的理论.要能够精通它,应用它,精通的目的全在于应用.如果你能应用马克思列宁主义的观点,说明一个两个实际问题,那就要受到称赞.就算有了几分成绩.被你说明的东西越多.越普遍,你的成绩就越大."【4J坚持马克思主义为指导不在于引用了多少马克思主义的词句.也不在于口头上如何强调其指导作用的重要性, 而在于运用它的原理分析,说明,阐释和解决翻译理论中的问题,分析,说明,阐释和解决问题的结果深刻而不肤浅,辩证而不片面,唯物而不唯心.唯其如此,所分析,说明,阐释和解决问题的结果才能受到称赞.才能算有了几分成绩. 正如着名翻译家孙致礼先生在评价1949年,1966年我国英美文学翻译工作时所指出的那样:"有的译者.本身的语言素养和艺术素养也不低.但是由于缺乏辩证的翻译观,翻译中存在着重此轻彼或顾此失彼的现象,译文中也就出现了这样那样的偏差.坚持辩证法,树立正确的翻译观,这是老一代翻译家给我们的启示."同样道理,有的理论工作者. 本身马克思主义哲学知识十分丰富,但正确运用的能力不强,使其翻译理论研究出现重此轻彼或顾此失彼的现象. 从这个角度看,在翻译理论研究中坚持马克思主义为指导, 对中国翻译理论建设来说,任重而道远.参考文献[1]彭卓吾.翻译理论与实践[M].北京:外语教学与研究出版社.1998.[2]夏征农.辞海[M].上海:上海辞书出版社,1979.[3]孙致礼.坚持辩证法,树立正确的翻译观[J].解放军外语,~996(5):16—18.[4]毛泽东.毛泽东选集(第3卷)[M].北京:人民出版社,l994.OnachievementsofChinesetranslafiontheoryandthes~tusquo —commentson"TralnslationTheoryandPracticeDONGXing.hua(,皓l幽咖/nst/tuteof7~mo/ogy,如^曲467o01,China).4fl1]sl,~,..el:Thepaperpoln~out8onleparlancesagainstMaxlstviewpointi nthebookTramlatlonTheoryandPractice.In1eau[[1orargtl~thatthecurrent~tudityofthea1irle8etranslationtheoryconstruction~ould bemalr~1wi出dlalectlcviewpointsanditsachievementsshouldbevaluedpracticallyandrealisticallyandeachconclusionshouldbein accordancewithMaxistviewpoimsinceitisproposedasthe~dir~ideologyinthetmn~fionsmdy.,Keywords:Max~sm;construction0ftranslationt.heory;guidingideology;mms lationtheoryg【u_dy。

翻译的理想国 摘要:因翻译是一种跨语言的交际行为,是把一种语言信息转变成另一种语言信息的传译表达活动,所以在客观上要求做到准确通顺。但由于语言的复杂性与多样性,要在不同语言之间进行准确的跨语际表达并非易事。因此,自古以来,人们在研究和主张翻译标准的同时,潜意识里也希望通过某种手段或机制让翻译达到一种至臻完美的境界,也就是准确、优质、高效、轻松地完成翻译工作。这种境界实际上变成了人们的一种憧憬和理想,它是翻译的理想国,实现起来似乎有很大的困难。但随着理论研究的不断深入和科学技术发展水平的日新月异,这个理想一定会在翻译未来的发展史上变为现实。当今的机器翻译与计算机辅助翻译已为实现这个理想开了一个好头。 关键词:翻译,高新技术,应用,理想国 引言: 美国著名思想家爱默生曾说过:“柏拉图就是哲学,哲学就是柏拉图。烧掉所有的图书馆吧,因为它的价值都在《理想国》这本书里。”[1] 《理想国》可谓是西方思想史上理想社会的开篇之作,它介绍了智者在正义力量的引导下治国理政的思想观念和方法论。人们向往理想国,它既是目标,也是哲学,同时还是理论与方法。翻译作为一门学科,它也有一种令人向往的的境界,在同属于哲学的范畴内,这种境界就是翻译的理想国。 翻译作为两种或多种不同语言文字与文化交流的手段,其本身是一种跨语际的传译表达,即:把一种语言文字或文化的意义用另一种语言文字表达出来。每当不同语言文化的人在一起交流时,多么希望自己的意思被对方真正的理解而不产生歧义;每当学者们在论及翻译时,多么希望翻译能准确无误地传译表达。于翻译,普通人有普通人的理解,学者有学者的思辩与论道。但无论什么样的人出于什么样的考虑,人们都在潜意识里希望翻译能达到一种至臻完美的境界,即:简单,快捷,准确地在跨语际间进行传译表达。奈达曾指出“翻译是用最恰当、自然和对等的语言从语义到问题再现源语的信息” [2]。那么,现实中的翻译能不能达到这种境界呢?回答是肯定的,但或多或少会带有某种遗憾。其实,追求崇高的境界就是人们的理想,理想是人们意识中的一种自然属性,任何人对待任何事都会抱以理想的,翻译也不例外。翻译的最高境界就是翻译的理想国,它有别于人们简单地去讨论归化与异化的理论,也有别于单一地去思考翻译的技巧与方法等。这时候的翻译全然摆脱了流派之争,不耽于意译(free translation)与直译(literal translation)或音译(transliteration)、替代与外借之辩,也不囿于增译法、省译法、转译法、正译法和反译法等之说。而是摆脱了传统的经验主义方法论桎梏,跳出了各学派间争论的泥潭,朝着人们意指的、理想的方向发展。具体地讲,翻译的理想国就是实现不同语言间交流的无障碍、无差别、轻松而快捷的、高智能的传译表达。正如柏拉图在《理想国》里的最后所言:“让我们永远坚持向上的道路,追求正义与智慧!”[3] 1. 对翻译理想国的追求 翻译是指在准确通顺的基础上,把一种语言信息转变成另一种语言信息的活动。由于翻译是一种跨语言的交际行为,因此它要求对交际中的两种不同语言及其文化进行准确把握,从而达到一种等值的翻译效果。但是在实际操作中,由于两种语言的结构不同,文化不同,思维方式不同,表达习惯不同等因素,导致翻译在准确性与神形兼备之间存在着一定冲突和困难。鉴于翻译中存在着各种不同的阻挠因素,以及由这些因素引起的各种冲突与困惑,所以长期以来无论是翻译大家还是一般翻译工作者,都期待着在跨语际交流中创渣一种至臻完美的理想翻译模式,追求一种可靠的方法与技术来解决翻译中出现的问题,以实现踏入翻译的理想王国。古希腊时代,人们试图设计一种理想化的语言用来代替不同的自然语,以利于不同民族的思想交流,在提出的众多方案中就已经考虑到如何利用技术手段来分析语言问题。17世纪,法国的笛卡尔(Descartes)和德国的莱布尼兹(Leibnitz)试图在统一的数字代码基础上编写词典,提出用机器词典来克服语言障碍的设想。20世纪初,德国学者里格(W. Rieger)提出了一种数字语法(Ziffern Crammatic),这种语法加上词典的辅助,可以利用机器将一种语言翻译成多种语言。届此, “机器翻译”的概念开始出现[4]。从单纯的人工翻译到机器翻译,无论是观念的转变还是技术的提高,都不得不承认从古至今人们一直在期待着建立一种理想化的翻译模式,这种模式实际上就是人们对翻译的理想国的追求。 2. 实现翻译理想国的理论依据与物质条件 翻译的理想国能否实现呢?翻译的理想,不是空穴来风,而是由来已久,它伴随着对翻译标准的讨论应运而生。从古自今,中外翻译理论家对翻译标准提出了不同的主张,同时从客观上也反映出他们对翻译实现完美的理想的期待与梦想。从玄奘的"圆满调和"和"既须求真,又须喻俗",到严复的“信、达、雅”和傅雷的“重神似不重形似”,以及张培基的“忠实通顺”; 从瞿秋白的“等同观念”,到美国著名翻译理论家Eugene A. Nida的“功能对等”(functional equivalence)、“动态对等”(dynamic equivalence)[5],这些主张既是对翻译标准的看法,也是对翻译理想化要求的一种愿望。愿望是实现梦想的一种心理准备,有了这种准备接下来便是探索它的理论依据和物质条件。 瑞士语言学家索绪尔(?Saussure)认为语言单位是由音响形象(sound images)和概念共同构成的[6]。概念称为所指。同一所指在人们头脑中构成同一概念。它不会因人所操的语言不同而产生的形象内容不同。语言符号虽然有“任意性”( arbitrariness),但它们所代表的事物或物质实体是对等的,操不同语言的人们认识依据即物质基础是同一的。这种同一性可以使他们在各自的头脑中构成一个基本相同的概念系统——“同构”(isomorph)或“基本同构”(the basic isomorph)[7]。 “同构”是人类意识相通的基本思维结构机制,是操不同语言的人能通过语际转换,进行思想感情相互传递的基本条件,即存在着信息转换的通道。 从逻辑学的角度看,逻辑思维形式有三种:概念、判断和推理。使用不同语言人的思维的基本形式也是大体相同的,并由此构成了双语转换中的信息转换通道。语言是思维的物质载体,不同语言之间的语法结构并不完全相同,结构形式、叙事方式和风格也变化无穷,但思维的规律是相同的。思维形式的同一性构成了语际转换的可能性。Theodore Savory 认为:由于思维相同,翻译才有可能[8]。奈达对这一问题作了深入的分析,他通过大量调查研究获得的材料充分证实了“一种语言能说的话在另一种语言中也能相对精确的表达出来”[9]。上述论断诠释了不同语言可译性的最基本的理论依据,说明跨语际的等值翻译是完全可以实现的。 3. 未来高智能的机器翻译与计算机辅助翻译 由于语言的复杂性与多样性,以及人工智能技术发展水平的限制,目前完全脱离人工翻译的机器翻译还做不到在不同语种间进行准确互译,就翻译的技术层面来讲,也还没有一个完善、实用、全面、高质量的自动翻译系统出现。但随着科学技术水平的突飞猛进,人类将在未来运用先进的信息技术,翻译记忆技术,翻译成果技术和计算机技术发展机器翻译。机器翻译与计算机辅助翻译正在未成为人们实现翻译理想的重要手段。 3.1 全自动机器翻译系统 二十世纪三十年代初,法国工程师阿尔楚尼(G. C. Artsouni)提出用机器进行语言翻译的想法,并在1933年获得了“机械脑”的专利。他认为机械脑尤其适合用作机器翻译。机器翻译从设想到产生,从产生到发展,以至到今天的人工智能和计算机辅助翻译,可以说经历了半个多个世纪的艰难发展。目前机器翻译已成为世界自然语语言处理研究的热门学科,其技术水平也呈现出日趋成熟的阶段。主要反映在以下三个方面:第一,语言理论与计算机人工智能技术结合更加紧密。自1956年,Chomsky发表《句法结构》以来,语言学和计算机科学相结合,促生了计算机语言学,并由此而逐步发展成为在语言学、数学和计算机技术的基础上建立的由计算机将一种语言翻译成为一种语言的语言信息处理系统。这一系统后来称之为自动翻译系统,它利用计算机人工模拟的翻译活动,将源语言转换成目标语言,实现翻译的自动化或部分自动化。第二,研究方法的整合与运用。把统计方法和语料库方法进行整合运用,将统计与规则相结合,在很大程度上改变了机器翻译和自然语言处理的面貌。另外,由机器翻译研究成果引出的形态自动分析方法,基于规则和统计的启动句法分析方法,语义自动分析方法,词义排歧方法,所指判定与文本连贯的自动处理方法,源语言到目标语言的转换方法,目标语言生成方法,机器翻译词典的编制方法等等,都极大的完善了和丰富了机器翻译的系统机制。第三,大规模的语言资料和测试平台广泛使用。各种公开的大规模语言资料,包括电子词典,语料库,知识库等给机器翻译和自然语言处理的研究提供了有力的支持。 3.2 计算机辅助翻译系统 计算机辅助翻译(Computer aided translation,CAT)类似于CAD(计算机辅助设计),能够帮助翻译者优质、高效、轻松地完成翻译工作。 它不同于以往的机器翻译软件,不依赖于计算机的自动翻译,而是在人的参与下完成整个翻译过程。与人工翻译相比,质量相同或更好,翻译效率可提高一倍以上。CAT使得繁重的手工翻译流程自动化,并大幅度提高了翻译效率和翻译质量。 CAT技术的核心是翻译记忆技术TM(Translation Memory)。当翻译在不停地工作时,CAT则在后台忙于建立语言数据库。这就是所谓的翻译记忆。每当相同或相近的短语出现时,系统会自动提示用户使用记忆库中最接近的译法。用户可以根据自己的需要采用、舍弃或编辑重复出现的文本。 计算机辅助翻译的重要思想是基于翻译记忆技术和实例模式的翻译技术,是在翻译记忆库——双语对齐库和双语语料库实例模式中搜索相同或相识的句子或短语,给出译文(谢少华,翻译与文化研究,2009)。 4. 结束语 从翻译诞生的那一天起,人们就对翻译抱有幻想,希望能建立一种理想化的翻译模式,优质、高效、轻松地完成翻译工作,让翻译达到一种至臻完美的境界,这种境界就是翻译的理想国。随着科学技术的飞速发展,这种理想国的实现应该说离我们越来越近了。不论是翻译的理论方面,还是翻译的技术手段都在不断地向前发展,机器翻译与计算机辅助翻译为人们实现翻译的梦想,建立翻译的理想国开了一个好头。当然,基于目前的理论水平与技术水平要让翻译做到随心所欲、

浅析纽马克的翻译理论摘要:从翻译实践出发,又以翻译实践为归宿,这是纽马克对翻译理论的看法。

通过对语义翻译和交际翻译以及文本类型进行分析,评价了纽马克的翻译理论,透过他的观点,阐述并引发了对其翻译理论的进一步思考。

关键词:彼得•纽马克文本语义翻译交际翻译文本类型一、引言彼得•纽马克是一位英国的语言学家、实践型的翻译理论家。

纽马克的翻译理论可以概括为两个主要方面,即语义翻译(semantic translation)和交际翻译(communicative translation)。

奈达(E.A. Nida)指出,纽马克最重要的贡献是提出了语义翻译和交际翻译的方法,并把这两种方法应用于不同类型的文本中。

语义翻译和交际翻译理论是由关联翻译法(correlative translation)和他提出的三个命题发展而来的。

本文从以下几个方面,对纽马克的语义翻译和交际翻译以及文本类型说进行分析。

二、彼得•纽马克的语义翻译和交际翻译1.语义翻译和交际翻译的定义为了避免直译和意译的冲突,纽马克提出了两个翻译理论,即语义翻译和交际翻译。

“我在翻译方面仅仅提出这两种方法,这两种方法对任何文本来说都合适。

在交际翻译中,翻译者用目标文本来表达和源语同样的效果;在语义翻译中,翻译者在目标文本句法结构和语义方面允许的范围内,来表现源语言的真正语境意义(纽马克,2001)。

”也就是说,在交际翻译中,纽马克认为,目标文本所产生的效果应当力求接近源文本。

因为交际翻译重视产生的效果但不注重表达的内容,所以交际翻译首先要忠实于目标语和目标文本读者,要求源语符合目标语和文化,不给读者留下疑点和晦涩难懂之处。

在语义翻译中,译者首先必须忠于原作者,符合源语文化,只有对源文本的内涵意义出现理解困难时才加以解释。

2.语义翻译、交际翻译的发展及关联翻译法的提出纽马克最主要的理论和最大的贡献是将语义翻译和交际翻译应用于不同种类的文本,而他提出这两个概念的目的为了缩小传统的直译和意译之间的差距。

- 238 -校园英语 / 【摘要】杰里米•芒迪的Introducing Translation Studies: Theories and Applications一书的中文译本《翻译学导论——理论与实践》由数位教授、博士合译,商务印书馆出版。

该译本对翻译理论的学习者不无帮助,但在具体的词语层面上存在不妥之处。

本文指出其中一些翻译问题,旨在引起译者们对同类问题的重视。

【关键词】《翻译学导论》 翻译问题一、引言杰里米•芒迪教授的Introducing Translation Studies: Theories and Applications 一书出版于2001年,按时间顺序介绍了自古罗马时期以来的主要翻译理论,每一章末尾有一个运用该章理论的翻译案例。

2010年上海外语教育出版社将其原文引进,书名译为《翻译研究入门:理论与应用》。

而早在2007年,商务印书馆已出版了其中文译本《翻译学导论——理论与实践》,旨在让中国读者了解西方翻译理论发展进程。

在封底上有这样的文字:“本书各章均由任教于各高等院校的翻译学教授及博士译成,译文准确忠实,并照顾到中文读者的研习需要,适量保留外文原文,俾便查考。

”“文本是翻译研究的对象与翻译批评活动中的价值客体”,赖斯也认为,译者在翻译过程中应依据原文的文本类型来选择相应的翻译策略,并建议将文本分类方法运用于翻译批评。

按照赖斯的理论,原文为以内容为重的文本,内容大于形式,因此准确地传达原文内容成为翻译的主要任务,准确地翻译术语更是重中之重。

笔者经仔细研读,认为译文的文本类型、目的与原文一致,然而难免在微观层面上有疏忽。

译文有的地方未能做到准确传达原文信息,难以称得上“准确忠实”。

王程辉认为,“可商榷的翻译各有各的误区,大致有三类:第一是译者功力,第二是常识逻辑,第三是各方合译。

”就本书而言,译者功力毋庸置疑,主要的问题存在于常识逻辑及各方合译,若将上述问题解决,译文将更加完善。

罗曼。

雅克布逊,《论翻译的语言学问题》(on Linguistic Aspects of Translation),文章从语言学的角度,对语言与翻译的关系,翻译的重要性,以及翻译中存在的问题做出了详尽的分析和论述。

他把翻译分为三类:语内翻译(intralingual translation),语际翻译(interlingual translation)和符际翻译(intersemiotic translation).语内翻译是指在同一语言内用一些语言符号去解释另一些语言符号,即通常的“改变说法”。

语际翻译是指在两种语言之间即用一种语言的符号去解释另一种语言的符号,即严格意义上的翻译符际翻译是指用非语言符号系统解释语言符号,或用语言符号解释非语言符号,比如把旗语或手势语变成言语表达。

本论文主要运用罗曼。

雅克布逊的语际翻译理论指导翻译实践。

罗曼。

雅克布逊认为准确的翻译取决于信息对称,翻译所涉及的是两种不同语符中的对等信息。

所有语言都具有同等表达能力,如果语言中出现词汇不足,可通过借词,造词或释义等方法对语言进行处理。

奈达认为翻译不仅是一种艺术,一种技巧,还是一门科学。

所谓翻译,是指从语义到文体在译语中用最切近而又最自然的对等语再现原语的信息。

他把通讯论和信息论用于翻译研究,《翻译的理论与实践》,《From one language to Another>, <Language Culture 认为翻译就是交际。

and Translating>。

他提出形式对等和功能对等。

形式对等在形式和内容上注重信息本身,是指源语词或句在目的语中最切近的具有对等功能的词或句,然而这种形式对等并不总是存在的。

由于东西方历史,文化,语言习惯的不同,单一追求形式对等会使译文丢失很多信息含量,形式很可能掩藏源语的文化意义并阻碍文化交流,因此,在意义和形式不能兼顾时,“意义是最重要的,形式其次”(郭建中,2000,P76),即达到功能对等。