(新教材)人教版高中化学必修1第四章第1节《原子结构与元素周期表》优质说课稿

- 格式:doc

- 大小:40.00 KB

- 文档页数:9

元素周期表说课稿一、说教材教材内容与地位:“元素周期表”是新人教版高中化学必修教材(第一册)第四章第一节第二课时的内容。

课程标准要求学生“认识原子结构、元素性质与元素在元素周期表中位置的关系”。

元素周期表、表中元素信息及元素周期律内容描述等都属于元素周期表(律)的表层知识。

元素周期表作为元素周期律的表征模型,元素周期表(律)的本质在于科学家们建立了基于元素原子结构周期表位置元素性质之间的关系的系统模型,反映了不同元素之间的内在联系教学目标:(1)通过分析未知元素卡片上各个元素的信息,建立族和周期的位置变量在不同元素的原子结构和元素性质之间的关联,寻找元素周期表的编排原则,初步建构元素周期表模型。

(2)通过评价不同编排原则,指出所建模型的局限性,优化模型,体会门捷列夫元素周期表模型建立的本质。

(3)通过猜测未知元素的质子数并绘制原子结构示意图,应用原子结构解释元素性质及其变化规律,认识原子结构以及元素在元素周期表中的位置关系,从核外电子排布的角度理解元素周期表周期、族、元素、核素和同位素的含义。

(4)通过应用模型给未知元素定位,熟悉元素周期表的结构,能运用元素周期表的结构分析、推知元素的位置,用周期和族的符号表征元素在周期表中的位置。

实现元素周期表模型中“位-构-性”3者之间的相互关联和推理。

教学重难点:1.元素周期表的发展历史2.元素周期表的结构3.核素、同位素的定义二、说教法目前教学实践中,大部分教师只是关注元素周期表的表层知识,制作元素周期表的教学活动对象一般为学生熟知的前20号元素,编排原则大多是通过分析原子结构示意图或化学史直接获得,信息单一易得。

教学活动中既没有体现元素周期表模型建构中的科学思维的变化,也没有揭示建构历程中的科学本质。

教学过程中缺乏对元素周期表知识的深层含义的挖掘,对元素周期表模型演变过程中的教育价值体现不够。

元素周期表模型的生成和完善经历160余年,其中不乏各式各样的尝试与归纳,故本节课尝试基于建模思想来进行教学,着重围绕模型的生成性和变化性等2个维度,通过建模实践活动发展学生对元素周期表模型的认知,让学生关注模型建立过程中科学思维的发展,理解元素周期表模型建立的本质。

第四章物质结构元素周期律第一节原子结构与元素周期表(第一、二课时)一、教学目标1.知识与技能(1)了解原子的结构及原子核外电子的排布。

(2)了解原子序数、核电荷数、质子数、电子数、核外电子数及它们之间的相互关系。

(3)了解元素周期表的发展历程及元素周期表的编排原则及结构。

(4)能描述元素在元素周期表中的位置。

2. 过程与方法(1)引导学生自主学习,认识原子结构及周期表的结构。

(2)培养学生通过分析和处理数据得出结论,形成概念,发现规律的思维方法。

3. 情感态度与价值观(1)通过化学史学习,培养勇于创新、不断探索的科学品质。

(2)使学生树立:“科学技术是不断发展变化的”唯物主义观点二、教学重难点1.教学重点:元素周期表的结构2.教学难点:元素在元素周期表中的位置与原子结构之间的关系三、教学过程教学环节教学内容师生互动设计意图1.新课导入【师】播放PPT 【师】这里有一份手稿,你知道它是什么吗?【学生】表示疑问【师】播放PPT,展示最初的元素周期表【师】元素周期表通过图片展示,激发学生的好奇心,增加学生学习的兴趣一、原子结构质量数:原子的质量主要集中在原子核上,质子和中子的相对质量都近似为1,如果忽略电子的质量,将原子核内所有质子和中子的相对质量取近似整数值相加,所得的数值即为质量数,用符号A表示。

并有以下关系:质量数(A)= 质子数(Z)+ 中子数(N)电子层:在含有多个电子的原子里,电子分别在能量不同的区域内运动。

把不同的区域化为不连续的壳层,也称作电子层。

分别用n=1,2,3,4,5,6,7或K、L、M、N、O、P、Q来表示从内到外的电子层。

在离核较近的区域内运动的电子能量低,在离核较远的区域内运动的电子能高。

【思考·讨论】P87页核外电子的排布规律:电子一般总是先从内层排起,当一层填满之后再填充下一层。

【思考·讨论】P89页元素周期表的编排原则元素周期表的结构常见族的特别名称:第ⅠA族(除氢):碱金属元素;第ⅦA族:卤族元素;0族:稀有气体元素元素周期表中单元格的意义四.板书设计原子结构质量数(A)= 质子数(Z)+ 中子数(N)电子排布规律元素周期表结构第一节原子结构与元素周期表(第三课时)【教学目标】1.知道元素、核素、同位素的含义,比较元素、核素、同位素的异同。

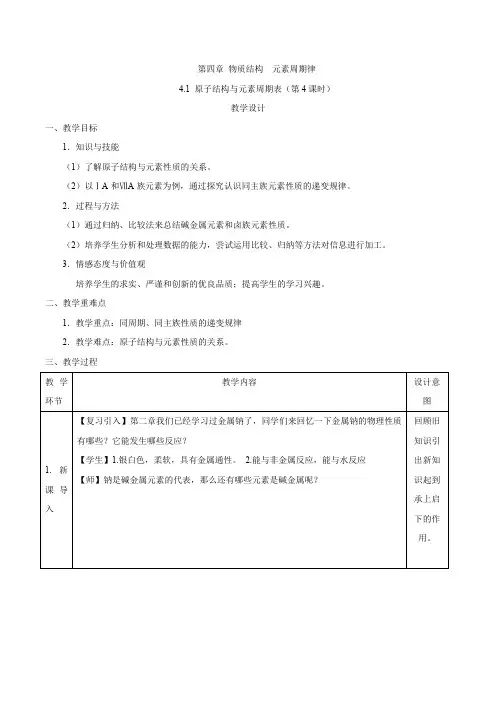

第四章物质结构元素周期律4.1 原子结构与元素周期表(第4课时)教学设计一、教学目标1.知识与技能(1)了解原子结构与元素性质的关系。

(2)以ⅠA和ⅦA族元素为例,通过探究认识同主族元素性质的递变规律。

2.过程与方法(1)通过归纳、比较法来总结碱金属元素和卤族元素性质。

(2)培养学生分析和处理数据的能力,尝试运用比较、归纳等方法对信息进行加工。

3.情感态度与价值观培养学生的求实、严谨和创新的优良品质;提高学生的学习兴趣。

二、教学重难点1.教学重点:同周期、同主族性质的递变规律2.教学难点:原子结构与元素性质的关系。

三、教学过程【问题1】根据学过的知识,写出碱金属族的元素原子的核外电子排布图。

【学生活动】【PPT展示】【师】讲解新课一、碱金属元素(1)碱金属元素的原子结构族元素名称元素符号核电荷数原子结构示意图最外层电子数电子层数原子半径/nm碱金属元素锂Li 3 1 2 0.152 钠Na 11 1 3 0.186 钾K 19 1 4 0.227 铷Rb 37 1 5 0.248 铯Cs 55 1 6 0.265【问题2】它们有什么共同点?结构特点:碱金属元素原子结构的共同点是最外层电子数相同,都是1个电子,不同点是电子层数和原子半径不同,其变化规律是随着核电荷数的增加,电子层数逐渐增多,原子半径逐渐增大。

(2)物理性质性质的相似性:除铯外都是银白色,比较柔软,有延展性,密度都较小,熔点都较低,导电性和导热性也都很好。

性质的递变性:从上到下密度逐渐增大(钾的密度小于钠),熔沸点逐渐降低。

(3)化学性质【师】演示实验“钾与氧气反应”和“钾与水反应”实验现象:熔成小球,浮于水面,四处游动,有轻微爆炸声,反应后溶液滴加酚酞变红。

【师总结】碱金属元素的化学性质具有递变性,随着核电荷数的增加,碱金属元素原子的电子层数增多,原子核对最外层电子的引力逐渐减弱,原子失去最外层电子的能力逐渐增强。

即从锂到铯,金属性逐渐增强。

(新教材)人教版高中化学必修一第四章第1节《原子结构与元素周

期表》优质说课稿

今天我说课的内容是部编人教版(新教材)高中化学必修1第四章第1节《原子结构与元素周期表》。

丰富多彩的物质世界是由一百多种元素组成的。

那么,这些元素之间有什么内在联系吗?它们是如何相互结合形成多种多样的物质呢?最初,人们是通过分类整理的方法对元素之间的联系进行研究的。

随着元素周期表的建立和元素周期律的发现,特别是原子结构的奥秘被揭示,人们从微观角度探索元素之间的内在联系,进一步认识了元素性质及其递变规律,并通过研究粒子间的相互作用,认识化学反应的本质;逐步建立了结构决定性质的观念。

通过第四章学习,从宏观辨识与微观探析、变化观念与平衡思想、证据推理与模型认知、科学探究与创新意识、科学态度与社会责任5个方面培养学生化学学科核心素养。

本章共有三节,本课是第一节,主要讲述原子结构与元素周期表,承载着实现本章教学目标的任务。

为了更好地教学,下面我将从课程标准、教材分析、教学目的和核心素养、教学重难点、学情分析、教学准备、教学方法、教学过程等方面进行说课。

一、说课程标准。

普通高中化学课程标准(2017版2020年修订):【内容要求】“ 3.1 原子结构与元素周期律:认识原子结构、元素性质与元素在元素周期表中位置的关系。

知道元素、核素的含义,了解原子核外电子的排布。

”

二、说教材。

本课是人教版化学必修1第四章《物质结构元素周期律》第一节内容,“原子结构与元素周期表”是高中化学必修课程中的核心内容之一,是高中一年级学习的重点内容。

本节要在初中知识的基础上进一步加深学习原子结构、元素性质与元素在元素周期表中位置的关系。

人们从微观角度探索元素之间的内在联系。

本课以问题导入,先介绍原子。