乙肝肝硬化的中西医结合治疗与调护

- 格式:docx

- 大小:6.33 KB

- 文档页数:1

肝硬化怎样进行中西医结合治疗?我国肝病患者数量较多,其中乙型肝炎患者数量占比相对较大,根据当前我国乙型肝炎整体治疗状况来看,多数乙型肝炎患者并未接受妥善的治疗措施,而随着病情的不断发展,相当一部分患者逐渐发展为肝硬化,这也解释了为何我国肝硬化发病率居高不下。

肝硬化对于人体健康威胁极大,对于肝脏疾病患者而言,肝炎、肝硬化、肝癌三部曲是其整体病情发展的真实写照,在没有接受积极有效的治疗措施下会进一步发展为肝硬化,而肝硬化患者,如再不接受相关治疗,则会进一步向肝癌发展。

而在肝硬化治疗过程中,中医及西医均有相应的治疗措施,单纯采取某一种治疗手段治疗效果欠佳,因此当前临床工作中,常推荐患者采取中西医结合的方式来对肝硬化进行治疗。

中西医在肝硬化治疗方面各具优势,尤其是在近年来中医在肝病治疗方面取得显著成效,在肝硬化治疗过程中,结合中医治疗手段,成为了更多患者的选择。

为进一步加深广大普通群众对于肝硬化治疗的整体认识,本文将针对中西医结合治疗肝硬化的相关内容进行详细介绍。

肝硬化绝大多数是由慢性肝炎发展而来西医在肝硬化治疗过程中,主要根据患者病情采取对症治疗措施,一般来讲患者需要积极卧床休息,减少日常活动量。

如果患者处于代偿期那么在有效控制变形的前提下可以参与一些非体力劳动而对于已经处于失代偿期的患者而言则应严格卧床休息。

从药物治疗角度来看不同类型的肝硬化患者,其所采取的药物治疗措施不尽相同,例如最为常见的病毒性肝炎发展而来的肝硬化患者,其在治疗过程中应继续坚持使用相应的抗病毒药物,如果患者处于代偿期那么通过积极有效的抗病毒治疗是可以在一定程度上逆转肝硬化进程的。

西医在肝硬化药物治疗过程中主张抗炎和保肝,因此在治疗过程中会根据患者实际情况选择一些具有抗纤维化的药物。

在保肝护肝方面西医可选药物也相对较多,包括还原型谷胱甘肽熊去氧胆酸等都能在一定程度上起到保肝护肝的作用。

另外西医在肝硬化治疗过程中,还会采取外源性补充维生素的方式来起到保肝解毒的作用,很多肝硬化患者在治疗过程中会根据医生指导意见,服用维生素C、维生素B、维生素E等来辅助治疗,不同类型的肝硬化患者在维生素补充过程中所用维生素种类不同,因此需要在医生指导下,选择正确的维生素进行辅助治疗。

肝硬化的中医治疗方法肝硬化是一种常见且严重的肝脏疾病,其特征是肝脏组织的纤维化和结构异常,导致肝功能逐渐减退。

中医学认为,肝硬化是由于肝脏长期受到各种因素的损伤,导致气滞血瘀、阴阳失调等病理变化所致。

因此,中医治疗方法在缓解症状、改善肝功能方面具有一定的疗效。

一、中药调理肝脏功能中医治疗肝硬化的核心是调理肝脏功能,以促进肝脏的修复和再生。

中药中常用的具有保肝作用的药物包括黄芪、柴胡、茵陈、丹参等。

这些药物可以通过调节肝脏的气血运行,改善肝脏的代谢功能,减轻肝脏的负担,从而达到保护肝脏的目的。

二、中药清热解毒肝硬化患者常常伴随有热毒内蕴的情况,中医认为这是由于肝脏功能受损,导致热毒郁积所致。

因此,中药中常用的清热解毒药物如黄芩、连翘、板蓝根等可以起到清热解毒的作用,减轻肝脏的炎症反应,改善肝脏的微循环,有助于肝脏的修复。

三、中药活血化瘀肝硬化患者常伴有血瘀的情况,中医认为这是由于肝脏气滞血瘀所致。

中药中常用的活血化瘀药物如桃仁、红花、当归等可以改善肝脏的血液循环,促进肝脏的修复和再生。

四、中医针灸疗法针灸作为中医的重要疗法之一,对于肝硬化的治疗也有一定的效果。

针灸可以通过刺激穴位,调节肝脏的气血运行,改善肝脏的功能,缓解肝硬化患者的症状。

常用的针灸穴位包括足三里、肝俞、太冲等。

五、中医推拿按摩疗法推拿按摩是中医的另一种重要疗法,对于肝硬化的治疗也有一定的帮助。

推拿按摩可以通过按摩肝脏周围的穴位和经络,促进肝脏的血液循环,舒缓肝脏的痉挛和疼痛,改善肝硬化患者的症状。

总结起来,中医治疗肝硬化的方法主要包括中药调理肝脏功能、清热解毒、活血化瘀,以及针灸和推拿按摩疗法。

这些方法可以综合应用,根据患者的具体情况进行个体化的治疗。

然而,需要强调的是,中医治疗肝硬化是一个长期而复杂的过程,患者应在专业医生的指导下进行治疗,并结合饮食调理和生活习惯的改变,以达到更好的疗效。

肝硬化一、概述肝硬化是一种常见的由不同病因引起的肝脏慢性、进行性、弥漫性病变,是在肝细胞广泛变性和坏死的基础上产生的肝脏纤维组织弥漫性增生,并形成再生结节和假小叶,导致正常肝小叶结构和血管解剖的破坏,它是各种肝损伤共同的终末阶段。

病变逐渐进展,晚期出现肝功能衰竭、门静脉高压和多种并发症。

它是严重和不可逆的肝脏疾病,我国城市50-60岁男性组肝硬化年死亡率为112/10万。

引起肝硬化的病因有多种:病毒性肝炎、慢性酒精中毒、非酒精性脂肪性肝炎、化学毒物或药物、长期胆汁瘀积、遗传和代谢疾病、肝脏瘀血、免疫紊乱、营养不良、隐源性等,我国以病毒性肝炎最为常见。

根据肝硬化的临床表现(腹水、黄疸等),可归属祖国医学“鼓胀”、“黄疸”、“积证”等范畴。

二、西医诊断代偿期肝硬化的临床诊断常有困难,对慢性病毒性肝炎、长期大量饮酒者应长期随访,注意肝脾情况及肝功能实验变化,如发现肝硬度增加,或有脾大,或肝功能异常变化,B超检查显示肝实质回声不均匀等变化,应注意早期肝硬化,必要时肝穿刺活检可获确诊。

失代偿期肝硬化可依据以下几点作出临床诊断:(一)有病毒性肝炎、长期大量饮酒等有关病史;(二)有肝功能减退及门脉高压的临床表现;(三)肝功能实验有白蛋白下降、血清胆红素升高及凝血酶原时间延长等指标提示肝硬化失代偿期;(四)B超或CT提示肝硬化以及内镜发现食管、胃底静脉曲张。

肝活检组织检查见假小叶形成是诊断本病的金标准。

三、辨证分型(一)湿热郁结证面目俱黄,腹大坚满,脘腹撑急,胸闷纳呆,口苦烦热,渴不欲饮,小便赤涩,大便秘结或便溏不爽,舌质红或舌边尖红苔黄腻,脉弦滑。

(二)寒湿困脾证腹大胀满,按之如囊裹水,甚则颜面微浮,下肢浮肿,脘腹痞胀,得热稍舒,精神困倦,怯寒懒动,小便少,大便溏,舌苔白腻,脉缓。

(三)肝郁脾虚证面色萎黄,精神不佳,纳呆,食后腹胀,胁肋不适,腹部虽大不坚,大便溏薄,小便量少,舌质淡苔白腻,脉弦细。

(四)肝脾血瘀证面色黧黑或晦滞,腹大坚满,青筋显露,头颈胸壁可见血痣,唇色紫褐,舌紫黯或有瘀点瘀斑,脉细涩。

中西医结合治疗肝硬化的临床观察与分析肝硬化是一种常见的肝脏疾病,其病程长、治疗难度大,给患者带来了巨大的身体和心理负担。

传统的西医药物治疗在一定程度上可以减轻患者的症状,但对于肝硬化的治疗效果有限。

而中医作为我国传统的治疗方式,其独特的理论和疗法在治疗肝硬化方面具有独到的优势。

本文将从临床观察与分析的角度,探讨中西医结合治疗肝硬化的有效性与安全性。

一、中西医结合治疗肝硬化的原理中医学认为,肝硬化的形成与湿热、瘀血、虚寒等病理因素有关。

中西医结合治疗肝硬化的原理就是通过中药的祛湿、祛热、活血化瘀以及西药的辅助治疗,综合调理患者的身体状况,达到治疗肝硬化的目的。

二、中西医结合治疗肝硬化的临床观察在实际临床应用中,中西医结合治疗肝硬化已取得一定的突破和进展。

一项临床观察发现,中西医结合治疗肝硬化的患者中,临床症状缓解的比例明显高于单纯使用西医药物治疗的患者。

这主要表现在以下几个方面:1. 病情稳定:通过中西医结合治疗,可以使肝硬化的病情得到稳定,减少肝功能的进一步恶化。

患者肝功能指标、肝腔内压等指标得到有效控制,延缓了疾病的发展进程。

2. 症状缓解:中西医结合治疗可以有效改善患者的临床症状,如腹胀、腹水、食欲不振等。

中药的药理作用有助于改善肝脏功能,提高整体健康水平。

3. 提高生活质量:中西医结合治疗肝硬化可以提高患者的生活质量,增强患者的体力,减轻疾病对患者生活的限制。

患者的心理状态也得到了有效的调节,对疾病抱有希望的信念。

三、中西医结合治疗肝硬化的安全性作为一种综合治疗方式,中西医结合治疗肝硬化的安全性备受关注。

在临床应用中,中医药疗法以其天然、温和的特点受到患者的青睐。

在注重剂量和用药规范的前提下,中医药的治疗风险相对较低。

与此同时,西医药物的应用也有一定的风险,患者在治疗过程中需要密切监测药物的副作用,并及时调整给药方案,以减少不良反应的发生。

四、结语中西医结合治疗肝硬化是一种理论完备、疗效稳定的治疗方式。

中西医结合治疗肝硬化的临床探析肝硬化是一种慢性进行性肝病,常常由长期的肝炎、酗酒、肝血栓形成等原因引起。

它的主要特征是肝脏组织受到破坏,替代性纤维组织形成,导致肝功能丧失。

在治疗肝硬化的过程中,传统中医和现代西医相互结合的综合疗法被广泛应用,取得了显著的疗效。

本文旨在探讨中西医结合治疗肝硬化的临床实践和科学依据。

首先,中医的理论与西医相比,更加注重整体观念和辨证施治。

中医认为,肝硬化的发生与肝脏的气血瘀滞、湿热聚积等密切相关。

因此,中医治疗肝硬化的方法主要包括活血化瘀、清热解毒、利湿排毒等。

例如,采用中药杜仲、白芍、槐角等可以活血祛瘀、降低腹水和黄疸的症状。

同时,中医还注重调理患者的饮食和生活习惯,提倡适量运动、合理膳食等,以增强机体的免疫力和代谢能力。

与此同时,西医治疗肝硬化主要侧重于药物疗法和手术。

药物治疗通常采用抗病毒药物、肝害药物、利尿剂等。

抗病毒药物用于治疗病因为病毒感染所引起的肝硬化,例如乙型肝炎病毒感染。

肝害药物主要是通过改善肝功能和排泄功能来减轻患者的症状。

手术治疗肝硬化则包括肝移植、腹水引流等。

肝移植是目前治疗肝硬化最有效的方法之一,但由于供体不足和手术风险大,限制了其在临床上的应用。

中西医结合治疗肝硬化的理论基础可以通过多方面的研究得到证实。

例如,一项研究发现,中药复方“桂附地黄汤”对于肝硬化患者的肝功能有明显改善作用,可以减轻肝脏纤维化和炎症反应。

另一项研究表明,中药熊胆龟板汤配合西医抗病毒药物对乙型肝炎相关的肝硬化患者具有协同作用,可以显著减轻肝脏纤维化程度。

这些研究结果表明,中西医结合治疗肝硬化可以综合发挥两种医学的优势,达到更好的疗效。

当然,中西医结合治疗肝硬化也面临一些问题和挑战。

首先,中药的成分复杂,药效难以量化,导致中药的临床应用存在一定的主观性和不确定性。

其次,中医对肝硬化的病因和发病机制的理解尚不完善,需要进一步的研究和探索。

另外,中西医结合治疗肝硬化需要更加严谨的临床试验和研究来验证其疗效和安全性。

肝硬化的中西医结合护理肝硬化是一种比较常见的慢性疾病,大部分肝硬化是由肝炎引起的,肝硬化还会引起腹水、肝癌等严重的疾病,威胁人的健康,本文主要对中医治疗肝硬化的方法和效果进行了分析与探讨。

《肝胆胰外科杂志》是肝胆胰外科专业的学术性期刊。

办刊方针是:贯彻党和国家的卫生工作方针政策,贯彻理论与实践、普及与提高相结合的方针,反映我国肝胆胰外科的新进展、新动向,促进学术交流。

主要刊登我国肝胆胰外科方面的理论研究、临床研究、实验研究成果的文章,临床病理讨论、病例分析、短篇报道、病例报告,以及有实际指导意义的述评、专题讲座、文献综述、国外期刊文摘等。

进食时要充分咀嚼,避免粗糙、生硬的食物划伤消化道引起出血,合并上消化道出血时,应暂禁食水。

腹水护理。

监测患者腹水进展情况,每晨测腹围1次,记录好24小时出入量,限制液体及钠盐的摄入,摄入足量富含蛋白质、维生素的饮食。

大量腹水或腹部胀满严重的患者,应取半卧位,减少活动。

腹腔穿刺放腹水时应先作好病人解释工作,以取得合作,并嘱患者排空膀胱,以免穿刺时受到损伤;腹穿时患者宜坐位或半坐位,放腹水的速度不宜太快,第1次放腹水不应超过3000ml,放后扎紧腹带,注意有无异常情况发生,以便及时报告医生处理[2]。

1中医辨证施护(1)湿热蕴结型。

腹水形成较快,两胁胀痛,腹部膨满,心烦口苦,纳呆胸闷,目黄,小便黄,舌红苦黄腻,脉弦。

施护原则是舒肝解郁,清热利湿。

护理上应保持病室空气新鲜,清凉通风,整洁安静;腹胀严重者取半卧位休息;酒属湿热之品,饮之可助湿生热,故应严格戒酒;忌辛辣食品,宜食营养丰富、清淡易消化的利湿之品,多食蔬菜水果,如西瓜、西红柿、橙子、冬瓜、黄瓜及白糖绿豆粥、红小豆薏米粥等。

热邪轻者,可食牛奶、豆浆、蜂蜜、鲜鱼、瘦肉、鸭汤等。

(2)气滞水郁型。

腹部膨满,两胁胀痛,纳呆,腹胀食后加重,舌苔白腻,脉弦滑。

施护原则是舒肝理气,健脾利水。

因血得热则行,故护理时应注意保暖。

中西医结合治疗早期肝硬化的临床研究及护理目的探讨中西医结合治疗早期肝硬化的疗效和护理方法。

方法回顾性分析我院2014年1月~2015年1月收治的早期肝硬化患者11例的临床资料,在给予西医常规治疗、中药肝福饮口服、热敏灸外治的同时,配合给予生活起居护理、饮食护理、心理护理及热敏灸护理等措施进行干预,治疗护理12周后进行效果评价。

结果本组11例患者,经给予中西医结合治疗及积极系统的护理措施干预后,全部患者的病情均得到有效控制,且无明显不良反应。

结论针对早期肝硬化患者,在给予中西医结合治疗的同时,配合给予积极合理的护理措施进行干预,对于减轻临床症状,控制病情均具有重要的作用和意义。

标签:早期肝硬化;热敏灸;肝福饮;中西医结合;护理肝硬化(Livercirrhosis)是一种肝脏弥漫性病变,其主要特征是肝功能受损及门静脉高压[1]。

本病可分为早期肝硬化(代偿期)及晚期肝硬化(失代偿期),早期肝硬化病变较轻,如能够给予及时有效的治疗,同时配合合理的护理措施进行干预,可有效控制病情,改善预后。

现将笔者采用中西医结合方法治疗早期肝硬化的临床研究及护理体会总结如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选择2014年12月~2015年3月我院肝胆病科收治的早期肝硬化患者11例作为研究对象,其中男7例,女4例,年龄41~70岁,平均年龄51.8岁,病程2~5年,平均病程2.9年。

1.2 纳入标准①20岁≤年龄≤70岁。

②符合肝硬化的诊断标准,且处于代偿期。

③肝功能分级:参照Child-Pugh分级,属于A级,无腹水、肝性脑病、上消化道大出血等表现。

④签署研究知情同意书。

1.3 治疗方法全部患者入院后,经询问病史及相关理化检查,明确诊断为早期肝硬化,给予中西医结合治疗,注意休息,营养支持,并给予三磷酸腺苷、辅酶A、复合维生素B、维生素C等药物治疗,并配合抗病毒、抗脂肪肝、保护肝细胞、促进肝细胞再生等治疗。

中医治疗包括中药肝福饮口服治疗,药物组成如下:炙黄芪30 g,炒白术25 g,党参、当归、延胡索、淫羊藿各20 g,杜仲、葫芦巴、巴戟天、續断、益母草、赤芍各15 g,香附10 g,甘草9 g,肉桂3 g,并随症加减。

吸受阻等症状。

以往,临床上常使用西药对其进行治疗,但整体的治疗效果不佳。

目前,临床上常使用西药联合清肺化痰祛瘀汤对其进行治疗。

清肺化痰祛瘀汤中的法半夏可化痰止咳;桑白皮可行气消肿、泻肺平喘、清热;大黄可泻热通便、利湿退黄、解毒消痈;黄芩可清热燥湿;地龙可平喘、清热定惊、利尿、通络;炙麻黄可宣肺平喘、发汗散寒、利水消肿;苏子可润肺宽肠、下气消痰;苦杏仁可止咳、降气、平喘;生石膏可除烦止渴、清热泻火。

本次研究的结果显示,接受治疗后,中西医结合组患者治疗的总有效率高于西药组患者,P<0.05。

此研究的结果与阮肇扬等[5]的研究结果相似。

综上所述,用中西医结合疗法治疗慢性阻塞性肺疾病急性加重期的临床效果较好。

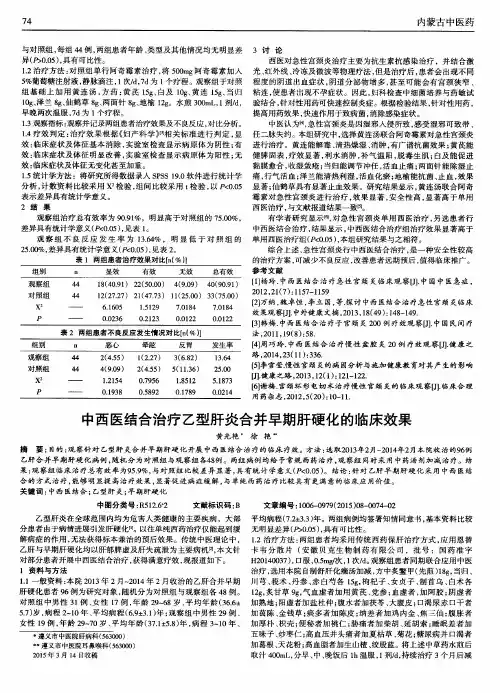

参考文献[1] 王银菊.中西医结合治疗慢性阻塞性肺疾病疗效观察[J].实用中医药杂志,2018,34(4):463-464.[2] 吴春静.中西医结合治疗慢性阻塞性肺疾病急性加重期疗效观察[J].中医临床研究,2018,10(8):34-35.[3] 苑晓明.中西医结合治疗慢性阻塞性肺疾病急性加重期的临床疗效观察[J].内蒙古中医药,2017,36(20):56-57.[4] 宫国旦.慢性阻塞性肺疾病急性加重期的治疗方法及疗效探析[J].中国医药指南,2016,32(36):109-110.[5] 阮肇扬,王建军,戴一帆,等.清肺化痰祛瘀汤联合西药治疗慢性阻塞性肺疾病急性加重期疗效观察[J].中国中医急症,2017,2(12):2205-2207.用中西医结合疗法治疗慢性乙型病毒性肝炎早期肝硬化的效果观察牟 帅,谈才文*(重庆市开州区人民医院,重庆 405400)[摘要]目的:探讨使用中西医结合疗法治疗慢性乙型病毒性肝炎(简称为慢性乙肝)早期肝硬化的效果观察。

方法:将2018年3月至2019年3月期间重庆市开州区人民医院收治的88例慢性乙肝早期肝硬化患者根据随机数表法分为西医组和中西医结合组。

为西医组中的44例患者使用西医疗法进行治疗,为中西医结合组中的44例患者使用中西医结合疗法进行治疗。

中西医结合治疗肝硬化的临床探析肝硬化是由各种原因造成的慢性肝脏疾病,其特征为肝脏组织的结构重构和功能异常。

传统上,中医和西医在治疗肝硬化方面采用了不同的方法和理论。

中西医结合治疗肝硬化的概念在近年来得到了广泛关注和应用。

本文将探讨中西医结合治疗肝硬化的临床应用和效果。

中医认为肝为藏血之脏,肝病常以血瘀为主要病理机制,因此中医治疗肝硬化的主要目标是活血化瘀。

中医的治疗方法包括中药治疗、针灸和推拿等。

中药方剂如桃红四物汤、补肝汤等常用于肝硬化的治疗。

这些方剂通过活血化瘀、滋养肝脏等多种途径来缓解症状,改善肝功能。

针灸作为中医的独特疗法,已被广泛应用于肝硬化的治疗。

研究表明,针灸可以改善肝功能指标,减轻肝硬化患者的症状,如黄疸、乏力等。

同时,推拿也可以改善肝硬化患者的肝功能,达到抗纤维化和保护肝细胞的作用。

与此同时,西医治疗肝硬化主要侧重于控制病因和病理过程。

西医的治疗方法包括抗病毒治疗、逆转肝纤维化和肝移植等。

抗病毒治疗主要针对病毒性肝炎引起的肝硬化,通过抑制病毒复制来缓解炎症反应,减轻肝硬化的进程。

逆转肝纤维化是西医治疗肝硬化的一个重要目标,目前已有一些药物如HGF、VEGF等被证实可以逆转肝纤维化,有望成为肝硬化治疗的新方法。

然而,逆转肝纤维化的药物研究仍处于实验室阶段,尚未在临床上得到广泛应用。

肝移植在晚期肝硬化患者中,尤其是终末期肝硬化患者中是一种有效的治疗方法,它可以替代患者的病损肝脏,恢复其正常生理功能。

中西医结合治疗肝硬化以中医为主,西医为辅的治疗模式逐渐成为肝硬化治疗的新趋势。

在中医和西医相结合的治疗方案中,中医基础治疗是核心,西医辅助治疗起到了重要的作用。

中医治疗通过活血化瘀、滋养肝脏,改善肝功能,西医治疗通过控制病因和病理过程,减缓病情进展。

这两种治疗方法的结合可以互补优势,提高治疗效果。

近年来,许多研究表明中西医结合治疗肝硬化在临床上取得了显著效果。

中医的活血化瘀治疗方法可以改善肝功能指标,减轻肝硬化患者的症状,并且有助于延缓病情的进展。

肝硬化患者肝肾功能的中医药调理肝硬化是一种常见的慢性肝脏疾病,其病程较长,病情复杂,严重影响患者的生活质量和健康。

对于肝硬化患者来说,肝肾功能的保护和调理至关重要。

中医药在这方面具有独特的优势和丰富的经验,能够通过整体调理、辨证论治,帮助患者改善肝肾功能,缓解症状,提高生活质量。

一、肝硬化对肝肾功能的影响肝硬化会导致肝脏的结构和功能发生显著变化。

肝脏的纤维化和结节形成使得肝细胞数量减少,肝功能逐渐减退。

这可能表现为胆红素代谢异常、白蛋白合成减少、凝血功能障碍等。

同时,肝硬化还会影响肝脏的血液循环,导致门静脉高压,进一步加重肝脏的损伤。

肾脏方面,肝硬化患者常出现肝肾综合征,这是由于肝脏功能衰竭引起的肾脏血流灌注不足和肾功能损害。

此外,肝硬化患者长期的代谢紊乱、免疫功能异常以及药物治疗等因素也可能对肾脏造成一定的损伤。

二、中医药调理的理论基础中医认为,肝硬化的发生与肝气郁结、脾虚湿困、湿热内蕴、血瘀阻络等多种因素有关。

肝肾功能的失调也是由于这些病理因素的相互作用所致。

因此,中医药调理肝硬化患者的肝肾功能,主要是通过调整人体的气血阴阳平衡,疏通经络,祛湿化瘀,扶正祛邪,从而达到改善肝肾功能的目的。

三、中医药调理的方法1、中药治疗疏肝理气:常用的中药有柴胡、郁金、青皮等,能够缓解肝气郁结,改善肝脏的气血运行。

健脾祛湿:白术、茯苓、薏苡仁等中药具有健脾利湿的作用,有助于改善脾虚湿困的情况,减轻肝脏和肾脏的负担。

清热利湿:茵陈、栀子、黄芩等可以清除体内的湿热,对于湿热内蕴型的肝硬化有较好的疗效。

活血化瘀:丹参、赤芍、桃仁等中药能够活血化瘀,疏通肝脏的经络,促进肝细胞的修复和再生。

2、针灸治疗针灸通过刺激穴位,调节人体的气血经络。

对于肝硬化患者,可以选择肝俞、脾俞、足三里、三阴交等穴位进行针灸,以达到疏肝健脾、活血化瘀、调理肝肾的作用。

3、饮食调理中医强调饮食的调养对于疾病的恢复至关重要。

肝硬化患者应遵循清淡、易消化、富含营养的饮食原则。

中西医结合疗法治疗肝硬化临床效果分析肝硬化是指肝脏逐渐受到慢性损伤,导致丝状结缔组织的增生和纤维化,最终出现肝功能损伤和肝脏结构异常的一种疾病。

传统医学和西医结合治疗肝硬化已经成为一种趋势,通过综合运用中西医的疗效,可以提高患者的临床疗效,改善肝硬化患者的生活质量。

一、中医治疗肝硬化的原理和方法中医认为,肝硬化是由于肝脏气血不畅所致,主要表现在气虚、血瘀、湿阻等方面。

因此,中医治疗肝硬化的原则是以补气养血、活血化瘀、祛湿为主要方法。

1. 补气养血:中医通过调理脾胃,补充患者的气血,增加机体免疫力,促进肝脏的修复和再生。

2. 活血化瘀:中医认为,肝硬化患者往往伴有血液循环不畅的问题,通过使用一些活血化瘀的中药,可以改善肝脏的血液循环,减少纤维化程度。

3. 祛湿:湿邪是肝硬化的重要病理因素,中医采用一些祛湿的中药,可以改善肝脏的湿热状况,缓解相关症状。

二、西医治疗肝硬化的原理和方法西医治疗肝硬化主要通过药物治疗、手术治疗和介入治疗等方式进行。

1. 药物治疗:西医通过使用抗病毒药物、肝保护药物等,来改善肝脏的病理状态,减少炎症反应和纤维化程度。

2. 手术治疗:对于晚期肝硬化患者,特别是伴有肝癌等并发症的患者,可以考虑进行肝移植手术,以替换坏死的肝脏组织。

3. 介入治疗:介入治疗是通过导管插入体内,直接作用于肝脏病变部位,包括肝动脉栓塞、经颈静脉行肝内门静脉支架等,可以达到减轻肝负荷、纠正肝功能异常的作用。

三、中西医结合治疗肝硬化的优势中西医结合治疗肝硬化的主要优势在于综合运用中西医的优点,针对不同的病情和病理特点,进行个体化的治疗。

1. 综合疗效:中医治疗可以通过调理气血和活血化瘀,改善肝脏的病理状态;而西医治疗则可以通过药物和手术等方式,直接影响肝脏的病变组织,从而提高整体疗效。

2. 个体化治疗:通过综合运用中西医的优势,可以根据患者的具体病情和病理特点,制定个体化的治疗方案,提高治疗的准确性和针对性。

肝硬化的中西医治疗 当患者的慢性肝脏疾病发展到晚期时,即可发展成为肝硬化病症。肝硬化指的是肝脏出现弥漫性、进行性、慢性病变,通常患者在患上该病后其临床特征可表现为肝脏出现纤维化,且相对比较广泛,此外其肝内会出现再生结节,导致患者原本存在的肝小叶结构受到破坏,进而形成假小叶,且基于此还会导致诸如肝功能减退或是门静脉高压等临床症状。

通常导致肝硬化的病因相对而言比较多,如慢性酒精中毒、肝炎病毒、读物或药物损伤、自身免疫系统损害等均会导致该病的发生,而我国较为常见的影响因素则为乙型肝炎病毒所导致。此外,有部分资料显示有少部分患者临床为肝硬化,但病因并不能被明确,该类病症可称为隐原性肝硬化。

中医学认为肝硬化属于徵积、胁痛范畴,认为该病主要由蛊毒、亵渎侵袭或是饮酒内伤所致,此外,诸如人劳倦、情志因素以及忧思郁怒也是诱发该病的因素,同时且除了诱发病情之外,同时也对病情的发展、演变起到了促进的作用。而对于该病内在发病因素而言,是由于患者衡器亏虚所导致。

肝硬化所造成的病情差异相对而言比较大,部分患者可能无自觉症状,甚至直到该病发展导致其上消化道发生大出血状况时才察觉,而部分患者则有着显著的症状表现,例如失眠多梦、腹胀、食欲不振等特点。基于患者病情的严重程度,该病分为代偿期以及失代偿期。一般情况代偿期无显著症状反应,且肝功能呈现为正常,即诊断为肝硬化之后,其肝脏依然能够保持相应的正常运转,并不会出现显著的临床症状。而失代偿期则表现为肝功能存在明显减退,血清白蛋白的含量存在明显降低、存在黄疸症状的发生、上消化道出血等一系列并发症。

通常情况下患者的肝硬化诊断并不存在困难,若是患者存在乙肝、丙肝病史,则通过定期实行肝功能、B超检查能够发现,而当下随着脂肪肝发病率的逐年增加,一部分病情可由其向肝硬化进行发展。此外,自身免疫性肝病所导致的肝硬化发生率也逐年上升,因此需要引起足够的重视。

肝硬化的治疗应当具有针对性,且分期进行治疗,即由于患者病症以及各阶段的病情不同,需要采用更为合理的方式来对患者实行治疗。

中西医结合护理策略在慢性乙型肝炎肝硬化患者中的应用效果福建医科大学孟超肝胆医院福建福州 350025【摘要】:目的:分析中西医结合护理策略的应用价值。

方法:选取2022年1月-2023年6月100例慢性乙型肝炎肝硬化患者,随机分组。

对照组仅采取西医护理,观察组采取中西医结合护理策略。

比较两组各指标差异。

结果:护理前,两组舒适度评分、生活质量评分相比,差异无意义(P>0.05),护理后,观察组舒适度评分、生活质量评分高于对照组,差异有意义(P<0.05);观察组总满意率高于对照组,差异有意义(P<0.05)。

结论:中西医结合护理策略的实施,有助于改善患者的舒适度与生活质量,可推广使用。

【关键词】:中西医结合护理策略;慢性乙型肝炎肝硬化;应用效果肝脏具有较强的代偿能力,肝硬化代偿期无明显症状,但是当病情持续进展进入失代偿期,可引起门静脉高压、肝功能减退等临床症状,可并发食管胃底静脉曲张出血、肝性脑病、感染等多种并发症,严重威胁患者的健康安全[1-2]。

因此需要采取有效的治疗与护理措施。

中西医结合护理主要是在西医护理基础上加入中医护理,借助中医技术来改善患者的身心状况,有助于患者早期康复[3]。

为了观察中西医结合护理策略的应用价值,文章选取100例慢性乙型肝炎肝硬化患者进行对比观察,1.资料与方法1.1临床资料选取2022年1月-2023年6月100例慢性乙型肝炎肝硬化患者,随机分组。

观察组:男33例,女17例;年龄为52~76岁,平均为(65.3±5.6)岁。

对照组:男34例,女16例;年龄为54~78岁,平均为(66.2±5.4)岁。

入选标准:符合慢性乙型肝炎肝硬化的诊断标准。

排除标准:合并精神疾病的患者。

1.2方法对照组采取常规护理,具体措施为:①心理护理:由于肝硬化病程长,病情反复,需要加强患者的心理干预,减轻患者的紧张焦虑情绪,多疏导患者,促使患者正确对待疾病,树立治愈的信心;同时鼓励家属多陪伴患者,安抚患者的不安情绪。

中西医结合治疗肝硬化的临床研究摘要肝硬化是一种进行性疾病,其主要特征是肝细胞受损和纤维化。

中西医结合治疗肝硬化已经成为一种被广泛应用的治疗方法。

本文通过系统综述和分析了中西医结合治疗肝硬化的临床研究,包括中药治疗、针灸治疗以及中西医结合的临床试验。

结果表明,中西医结合治疗肝硬化可以改善患者的肝功能、减轻症状以及降低并发症的风险。

然而,仍需要进一步的研究来探索中西医结合治疗肝硬化的机制和疗效。

1. 引言肝硬化是慢性肝炎、病毒性肝炎、酒精性肝炎等各种原因引起的肝细胞损伤和纤维化的结果。

其严重程度和预后取决于肝脏的纤维化程度和功能障碍。

传统的西医治疗主要是对症治疗,如利尿剂、维持水盐平衡等。

而中医治疗则注重调理整体机能和防止病情恶化。

中西医结合治疗肝硬化已经引起了广泛的关注。

2. 中医治疗肝硬化中医治疗肝硬化的基本原则是调节肝脏功能、清热解毒、活血化瘀。

常用的中药方剂包括复方丹参片、丹参酮注射液、苦参酮注射液等。

这些药物含有多种活性成分,具有抗炎、抗纤维化和抗氧化的作用,能够改善肝功能和减轻肝硬化相关症状。

中药治疗肝硬化的研究主要集中在显性红花、全蝎等药物的功效和副作用方面。

3. 针灸治疗肝硬化针灸作为中医治疗的一种重要方法,在肝硬化的治疗中也发挥了重要作用。

通过刺激穴位,针灸可以调节肝脏功能、缓解炎症反应、促进血液循环等。

临床研究表明,针灸治疗肝硬化可以减少患者的症状、改善肝功能、降低并发症的发生率。

然而,针灸治疗肝硬化的具体机制仍需进一步研究。

4. 中西医结合的临床试验中西医结合治疗肝硬化的临床试验主要是通过将中药与西药联合应用,或将中医疗法与西医疗法结合,探索其疗效和安全性。

其中,常用的中西医结合治疗方案包括中药加强西药、针灸联合药物治疗等。

临床试验结果表明,与单一药物治疗相比,中西医结合治疗肝硬化可以显著改善患者的生活质量、减轻症状、降低并发症的发生率。

5. 讨论与展望中西医结合治疗肝硬化在临床上取得了一定的疗效,但仍存在一些问题。

中西医结合逆转乙肝肝硬化代偿期患者的疗效分析中西医结合逆转乙肝肝硬化代偿期患者的疗效分析慢性乙型肝炎是一种由乙型肝炎病毒引起的肝炎,长期感染后可以发展为乙肝肝硬化。

乙肝肝硬化分为代偿期和失代偿期。

在代偿期,肝功能损害较轻,甚至可以正常。

然而,在失代偿期,肝功能急剧下降,死亡率也随之增加。

因此,如何有效地治疗乙肝肝硬化患者,尤其是代偿期患者,对于挽救患者生命至关重要。

中西医结合治疗乙肝肝硬化代偿期患者具有独特的优势。

中医治疗重视整体概念,追求治疗根本原因,以及对患者进行个性化治疗。

而西医治疗则注重技术上的精度和临床效果。

中西医结合治疗乙肝肝硬化代偿期可以充分发挥中西医的各自优势,以达到更好的疗效。

一、中西医结合治疗乙肝肝硬化代偿期的原则1. 以中药治疗为主中医通过辨证论治方法进行治疗。

乙肝肝硬化代偿期患者应根据其病情特点,选用中药进行治疗。

中药治疗可以促使肝细胞再生,加速肝组织代谢,增强免疫力等。

2. 辅以西药治疗西药治疗可以迅速缓解病情,特别是在急性发作时起到重要作用。

比如,干扰素、核苷酸类药物等。

同时,西药治疗也能帮助到中药治疗,增强其效果。

3. 治疗注意个性化乙肝肝硬化代偿期患者病情不同,因此,治疗也应进行个性化。

中西医结合治疗应根据患者的具体病情,对症治疗。

二、中西医结合治疗乙肝肝硬化代偿期的具体措施1. 中药治疗(1)护肝利胆类方剂:中药可以帮助调节人体内环境,以保护肝脏,如治疗肝脏疾病的一味经方——丹参饮。

(2)清热解毒类方剂:中药用于清热排毒,防治乙型肝炎常常会用到,如治疗乙肝肝炎的一味经方——丹栀逍遥散。

2. 西药治疗(1)干扰素:能增强机体免疫功能,抑制乙型肝炎病毒的复制和病毒对肝脏的破坏。

(2)核苷酸类药物:如阿德福韦、恩替卡韦等,能显著抑制乙型肝炎病毒的复制。

3. 中西医结合治疗(1)保护肝功能:中药方剂合理配伍,可以对肝细胞产生保护作用,促进肝功能代谢。

(2)调整免疫功能:中药可以调节机体免疫功能,增强机体免疫力。

乙肝肝硬化的中西医结合治疗与调护

赵志敏(上海中医药大学附属曙光医院肝病二科)

【期刊名称】 肝博士 【年(卷),期】2018(000)005 【总页数】 2

一、乙肝肝硬化的发病与治疗现状

肝硬化在死亡的病因中占到第 6-12

位。我国引起肝硬化的主要病因是乙型肝 炎病毒(HBV),慢性乙型肝炎发展为肝硬

化的年发生率为 2%〜10%,乙肝肝 硬化患者中有约30%〜70%存在病毒的活跃复制。

持续高水平的病毒复制不仅 是肝硬化发生的主要危险因素,也是病情进展,进一步

导致失代偿甚或肝癌的 原因。因此,乙肝肝硬化治疗首要的是抗病毒,采用干扰素

或核苷类似物等的 治疗不仅可有效抑制 HBV 的复制、改善肝功能,对纤维化逆转也

有较好的效果。

二、病毒控制疾病仍可能进展,需重视抗肝纤维化治

疗

控制病毒非常重要,但病毒控制了也不可掉以轻心。有些患者病毒较长时间都

检测不到了,突然发现了肝硬化,各项指标变差。研究表明,对于重度肝纤维 化的

慢乙肝患者,即使延长了抗病毒治疗的时间甚至达到 5-10 年,肝纤维化 改变依然

欠佳。因为目前的药物治疗尚不能彻底清除 HBV。病毒感染导致肝脏 损伤,启动了

肝内的纤维化机制来修复,纤维组织在肝内过度沉积会导致肝纤 维化和肝硬化。这

一过程一旦启动,其关键细胞及相关细胞因子信号通路等激 活,影响到血管活性物

质、免疫等等各方面因素,不仅促进疾病发展,还限制 其有效逆转。因此,针对纤

维化的治疗显得异常重要,抗病毒不能代替抗纤维 化治疗。