基于因子分析的河南省农业生产力布局研究

- 格式:pdf

- 大小:127.70 KB

- 文档页数:2

新质生产力研究的概况、热点与展望—借助Citespace的可视化分析目录一、内容概要 (2)1.1 研究背景与意义 (3)1.2 研究目的与内容 (4)1.3 研究方法与工具 (5)二、新质生产力研究概况 (6)2.1 新质生产力的定义与内涵 (7)2.1.1 国内学者定义 (9)2.1.2 国外学者定义 (9)2.2 新质生产力研究的发展历程 (10)2.2.1 起源阶段 (12)2.2.2 发展阶段 (13)2.2.3 当前状态 (14)2.3 新质生产力研究的主要内容 (15)2.3.1 新质生产力的构成要素 (16)2.3.2 新质生产力的发展动力 (18)2.3.3 新质生产力的影响因素 (19)三、新质生产力研究热点分析 (20)3.1 Citespace软件介绍 (21)3.2 新质生产力研究热点聚类分析 (22)3.2.1 主要研究热点领域 (23)3.2.2 热点领域的关键主题 (24)3.3 新质生产力研究热点趋势分析 (26)四、新质生产力研究展望 (27)4.1 新质生产力发展的政策建议 (28)4.2 新质生产力技术创新方向 (30)4.3 新质生产力在全球化背景下的合作与竞争策略 (31)五、结论 (33)5.1 研究总结 (34)5.2 研究不足与局限 (35)5.3 未来研究方向 (36)一、内容概要本文围绕“新质生产力研究的概况、热点与展望—借助Citespace 的可视化分析”这一主题展开,通过深入分析和可视化展示新质生产力领域的研究现状和发展趋势。

文章概述了新质生产力研究的重要性,并借助Citespace软件对领域内相关文献进行可视化分析,揭示了研究热点和未来发展方向。

文章介绍了新质生产力研究的背景和意义,包括在全球化、知识经济和信息时代背景下的研究必要性。

通过对大量文献的梳理,概述了新质生产力研究的现状,包括研究领域、研究方法和研究成果等方面的内容。

在此基础上,文章运用Citespace软件对文献数据进行可视化分析,通过关键词共现图谱、时间线图谱等形式,直观地展示了新质生产力领域的研究热点和主题分布。

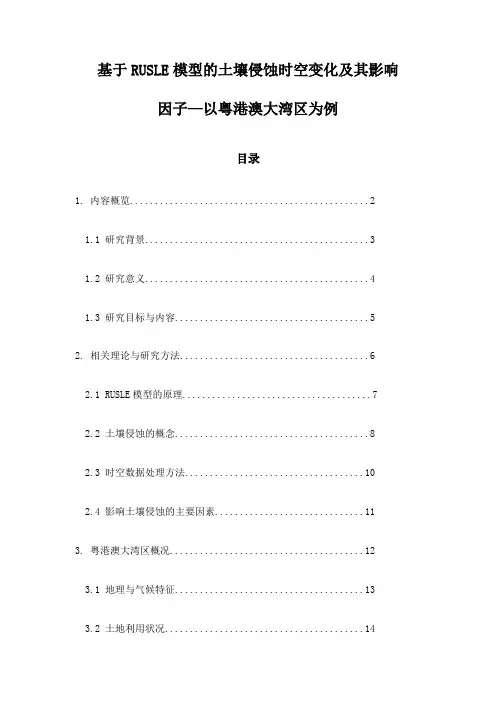

基于RUSLE模型的土壤侵蚀时空变化及其影响因子—以粤港澳大湾区为例目录1. 内容概览 (2)1.1 研究背景 (3)1.2 研究意义 (4)1.3 研究目标与内容 (5)2. 相关理论与研究方法 (6)2.1 RUSLE模型的原理 (7)2.2 土壤侵蚀的概念 (8)2.3 时空数据处理方法 (10)2.4 影响土壤侵蚀的主要因素 (11)3. 粤港澳大湾区概况 (12)3.1 地理与气候特征 (13)3.2 土地利用状况 (14)3.3 土壤侵蚀历史与现状 (15)4. RUSLE模型在粤港澳大湾区的应用 (16)4.1 数据收集与预处理 (17)4.2 模型参数选择与验证 (19)4.3 土壤侵蚀模拟结果 (21)5. 土壤侵蚀时空变化分析 (22)6. 影响土壤侵蚀的主要因素分析 (23)6.1 土地利用变化 (25)6.2 降水量变化 (26)6.3 人为活动因素 (27)6.4 气候变化影响 (28)7. 土壤侵蚀对粤港澳大湾区的影响 (30)7.1 对生态环境的影响 (31)7.2 对农业生产的影晌 (33)7.3 对水资源的影晌 (34)7.4 对沿海地区的影响 (35)8. 土壤侵蚀控制与生态恢复策略 (36)8.1 植被恢复策略 (37)8.2 排水系统和防蚀工程 (38)8.3 土地管理与规划 (40)8.4 政策与法规建议 (41)9. 结论与建议 (43)9.1 研究结论 (44)9.2 技术建议 (45)9.3 未来研究展望 (47)1. 内容概览本文旨在探讨土壤侵蚀的时空变化特征及其影响因素,土壤侵蚀不仅是全球性的环境问题,也对区域经济发展和生态系统服务质量产生深远影响。

粤港澳大湾区作为中国经济最活跃的区域之一,其土壤侵蚀问题对其可持续发展构成挑战。

本文首先介绍了RUSLE模型的理论基础、模型结构和工作原理,以及在大湾区应用该模型的必要性和可行性。

通过收集和分析环境、地形、土壤、降水和植被覆盖等关键数据,利用遥感技术对大湾区的土壤侵蚀状况进行时空动态监测。

中国典型植被类型NDVI动态变化与气温、降水变化的敏感性分析一、本文概述本文旨在探讨中国典型植被类型(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)的动态变化与气温、降水变化的敏感性。

NDVI作为一种重要的遥感植被指数,能够反映植被的生长状况、覆盖度以及生产力等关键信息。

气温和降水作为影响植被生长的主要气候因子,对NDVI的变化具有重要影响。

因此,研究NDVI与气温、降水之间的敏感性关系,有助于深入理解植被动态变化的驱动机制,为生态环境保护、气候变化研究以及农业可持续发展提供科学依据。

本文将基于长时间序列的遥感影像数据,结合地面气象观测数据,运用统计分析方法,对中国典型植被类型的NDVI动态变化进行定量描述。

通过构建敏感性分析模型,评估气温和降水变化对NDVI的影响程度,揭示不同植被类型对气候变化的响应机制和差异。

本文的研究结果将有助于深入了解中国植被动态变化的特点和规律,为生态环境保护和可持续发展提供决策支持。

本文的研究方法和成果也可为类似地区或国家的植被动态变化与气候变化关系研究提供借鉴和参考。

二、研究区域与数据来源本研究选取了中国境内具有代表性的植被类型分布区作为研究区域,这些植被类型包括森林、草原、荒漠和湿地等。

具体研究区域的选择基于中国植被图的分类和中国生态系统研究网络(CERN)的布局,确保所选区域能够全面反映中国植被类型的多样性及其地理分布特点。

数据来源主要包括遥感数据和气象数据。

遥感数据选用了长时间序列的归一化植被指数(NDVI)数据,该数据来源于美国国家航空航天局(NASA)的MODIS卫星产品,具有较高的时空分辨率和稳定性,能够准确反映植被的生长状况和变化趋势。

气象数据则来自中国气象局的国家气候中心,包括气温和降水等关键气象要素,数据覆盖范围广泛,时间序列连续,为分析植被与气候因子的关系提供了有力支撑。

在数据处理方面,首先对遥感数据进行预处理,包括辐射定标、大气校正和几何校正等步骤,以确保数据的准确性和可靠性。

《经济地理学》课后思考题参考答案第一章绪论(一)概念题《货殖列传》:是西汉历史学家司马迁编写的《史记》中的一章,记述了他游历黄河流域和长江中下游的见闻,包括人口、经济、物产、贸易和城市等,代表着经济地理学发展的史志描述阶段。

《商业地理手册》:1889年,由苏格兰学者奇泽姆(G. G. Chisholm)出版,他先以商品种类为纲,介绍世界的生产与贸易,并以气候与地貌等要素解释这些生产分布的形成原因;之后,以国家为单位,详细描述生产地区分布,以及商业发展的前景。

代表着经济地理学发展的商业地理研究阶段。

规范性分析:20世纪前期的经济地理区位论研究,以规范性分析为主要思维方式,这种研究主要从经济区位选定的一些基本命题出发,演绎推理出结果。

实证主义分析:20世纪60年代的计量革命为经济地理研究带来了实证主义分析法,它强调用统计和数学模拟方法探索经济活动空间结构的形成规律。

行为主义分析:20世纪60年代末,行为学派在经济地理研究中强调对区位决策者行为的分析。

认为同样的区位影响条件,不同的决策者可能会产生不同的决策结果。

结构主义分析:20世纪60年代末以来,伴随着发达国家经济结构的转变、社会矛盾的加剧,以哈维为代表的学者们运用马克思主义的基本原理,解释资本主义社会出现的矛盾。

强调社会的实际需要,强调政治、社会力量在经济区位形成中的影响作用。

文化转向:20世纪90年代以来,随着社会科学对文化研究兴趣地增加,地理学家开始重视制度和社会文化因素对经济空间现象的影响。

如:区域经济增长研究中对文化传统、关系、体制等因素的关注。

指导这些研究的理论包括马克思主义、制度主义、经济社会学、女权理论等。

它们在经济地理学中的应用,被人概括为经济地理学中的“文化转向”。

经济地理学:是研究经济活动区位、空间组织及其与地理环境相互关系的学科。

(二)简答或论述题2、简述经济地理学中的文化(制度)转向。

3、分析企业在经济地理学研究中的作用及其变化。

区域经济学区域产业布局是指产业在一个经济区域范畴内的分布与组合。

它是区域经济进展规划的基础,也是区域经济学的重要研究内容。

第一节产业布局的因子分析产业布局的核心问题是在资源合理配置的基础上,实现产业的优化布局,事实上质是生产力优化布局问题。

1.产业布局的阻碍因素阻碍产业布局的因素众多,其中对工业布局阻碍较大的要紧有以下一些因素:(1)自然因素①阻碍产业布局的自然因素自然条件是阻碍产业布局的最差不多的因素,它要紧应包括以下内容:Ⅰ.自然地理条件包括自然位置(经纬度、海陆位置等)、自然地理各要素(地势、气候、土壤、植被、水文等)状况等;Ⅱ.自然资源条件包括矿产、土地、能源、水资源等可直截了当开发利用的天然资源状况;Ⅲ.自然环境条件指对人民生活质量和环境质量状况产生较显著阻碍的自然因素。

②阻碍产业布局的要紧自然因素一样而言,自然环境因素是自然地理条件的一部分,但从产业布局的角度分析,某些自然因素对人民生活和环境质量阻碍较大,必须对其作较详细的分析,这一部分因素确实是产业布局的自然环境条件因素。

如作为一样的自然地理要素,只需把握区域的差不多气候特点,而无需明白小区域的气流运动特点。

但在布局有可能产生严峻大气污染的企业时,就必须把握当地的大气运动的变化规律,为正确的区位选择提供依据。

这种局部地区大气运动特点确实是区域产业布局中的自然环境因素之一。

从产业布局的角度衡量,自然条件的优劣要紧表达在下列四方面:Ⅰ.自然条件的组合配置状况产业布局往往不取决于某一单一的自然条件,而更多地要看各因素的地域组合、配置条件;Ⅱ.自然资源的数量、质量条件对自然资源的任何开发利用必须以一定的资源数量、质量为前提条件。

Ⅲ.一定自然条件下产业布局的经济、技术可行性除了要有一定的资源条件保证外,还必须充分考虑在现有自然条件下进行产业布局的经济、技术上的可行性,以及改造现有自然条件的可能性及其后果;Ⅳ.自然条件开发利用的预期效益:包括经济、社会、生态等多方面的效益,专门应着重分析生态环境改变导致的长期的、隐形的负面阻碍所带来的后果。