心肌梗死后不同阶段室性心律失常的治疗选择发

- 格式:ppt

- 大小:1.51 MB

- 文档页数:32

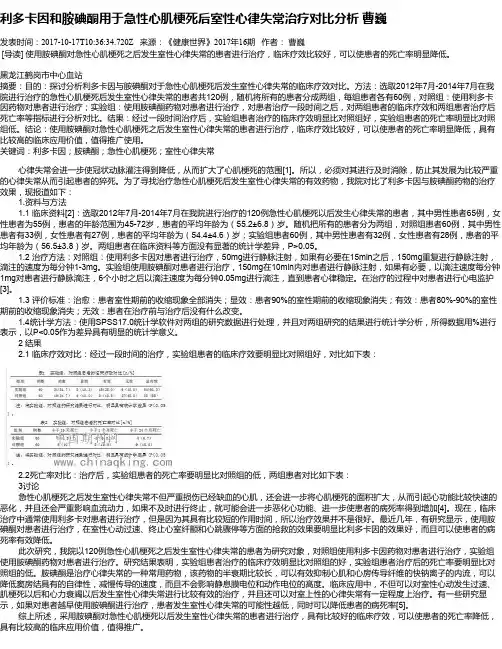

利多卡因和胺碘酮用于急性心肌梗死后室性心律失常治疗对比分析曹巍发表时间:2017-10-17T10:36:34.720Z 来源:《健康世界》2017年16期作者:曹巍[导读] 使用胺碘酮对急性心肌梗死之后发生室性心律失常的患者进行治疗,临床疗效比较好,可以使患者的死亡率明显降低。

黑龙江鹤岗市中心血站摘要:目的:探讨分析利多卡因与胺碘酮对于急性心肌梗死后发生室性心律失常的临床疗效对比。

方法:选取2012年7月-2014年7月在我院进行治疗的急性心肌梗死后发生室性心律失常的患者共120例,随机将所有的患者分成两组,每组患者各有60例,对照组:使用利多卡因药物对患者进行治疗;实验组:使用胺碘酮药物对患者进行治疗,对患者治疗一段时间之后,对两组患者的临床疗效和两组患者治疗后死亡率等指标进行分析对比。

结果:经过一段时间治疗后,实验组患者治疗的临床疗效明显比对照组好,实验组患者的死亡率明显比对照组低。

结论:使用胺碘酮对急性心肌梗死之后发生室性心律失常的患者进行治疗,临床疗效比较好,可以使患者的死亡率明显降低,具有比较高的临床应用价值,值得推广使用。

关键词:利多卡因;胺碘酮;急性心肌梗死;室性心律失常心律失常会进一步使冠状动脉灌注得到降低,从而扩大了心肌梗死的范围[1]。

所以,必须对其进行及时消除,防止其发展为比较严重的心律失常从而引起患者的猝死。

为了寻找治疗急性心肌梗死后发生室性心律失常的有效药物,我院对比了利多卡因与胺碘酮药物的治疗效果,现报道如下:1.资料与方法1.1 临床资料[2]:选取2012年7月-2014年7月在我院进行治疗的120例急性心肌梗死以后发生心律失常的患者,其中男性患者65例,女性患者为55例,患者的年龄范围为45-72岁,患者的平均年龄为(55.2±6.8)岁。

随机把所有的患者分为两组,对照组患者60例,其中男性患者有33例,女性患者有27例,患者的平均年龄为(54.4±4.6)岁;实验组患者60例,其中男性患者有32例,女性患者有28例,患者的平均年龄为(56.5±3.8)岁。

第37卷2013年第10期黑龙江医学H E I L O N G JI A N G M E D I C A L J O U R N A LV oL37.N o.100c L20131039个案报道心肌梗死后室性心律失常电风暴抢救成功1例报告史有全,李军(新疆维吾尔自治区职业病医院,新疆乌鲁木齐838300)摘要:鼻的提高对心肌梗死后室性心律失常电风暴的抢救成功率。

方i虫以我科2008年3月收治的1例心肌梗死后室性心律失常电风暴的病例资料,结合文献对其临床特征、抢救措施、最新进展展开探讨。

继善抢救过程中结合临床特征运月多项措施,经随访3年,病人情况良好。

结论对心肌梗死后室性心律失常电风暴病例抢救过程中应该针对病因,及时对静脉应用有效的抗心律失常药物,尽快电除颤和电复律。

关键词:心肌梗死;室性心律失常;电风暴;抢救doi:10.3969/j.i s sIL l004—5775.2013.10.078学科分类代码:320.2410中图分类号:R542.22文献标识码:B急性心肌梗死(A M I)后室性心律失常电风暴临床上少见,但病情严重,经过积极抢救和抗心律失常药物治疗,仍可长期存活。

我科于2008年3月6日收治l例急性前壁心肌梗死病例,泵功能Ⅲ级,治疗好转7d后发生室性心律失常电风暴,经抢救成功,结合文献对其临床特征、抢救措施及最新进展进行探讨。

1病例简介女,74岁,以反复胸闷、气憋半月加重2d,收住我科。

患者自诉在2008年2月19日凌晨2点左右无明显原因出现心前区疼痛伴背部疼痛30I I l i n左右,呼吸困难,伴恶心呕吐一次,为胃内容物,未就诊。

此后反复出现心前区疼痛,未诊治。

3月6日出现胸闷,气憋,夜间不能平卧,急送我院门诊以“冠心病、急性左心衰”收住。

既往史:否认高血压、糖尿病病史。

平时身体健康,对“磺胺”过敏。

吸烟60年,40支/d,47岁绝经。

人院时体温36.8℃,脉搏105次/r I li n,呼吸26次/nl i n,血压135/75nl m H g,神志清,精神差,坐位推人病房。

急性心肌梗塞并发症心律失常的原因与处理分析发表时间:2011-05-19T17:25:24.937Z 来源:《中外健康文摘》2011年第4期供稿作者:车琳[导读] 心律失常是急性心肌梗死(AMI)最常见的并发症之一。

车琳(黑龙江省医院道外院区 150056)【中图分类号】R541.7 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085 (2011)04-0370-02【关键词】急性心肌梗死并发症预防与处理心肌梗死是心肌的缺血性坏死。

为在冠状动脉病变的基础上,发生冠状动脉血供急剧减少或中断,使相应的心肌严重而持久地急性缺血所致。

临床表现有持久的胸骨后剧烈疼痛、发热、白细胞计数和血清心肌酶增高以及心电图进行性改变;可发生心律失常、休克或心力衰竭,属冠心病的严重类型。

心律失常是急性心肌梗死的最常见并发症和主要死因,故早期发现并合理处理很重要。

自2009年6月至2010年2月收治急性心肌梗塞病人60例的临床资料进行分析。

1 临床资料1.1 一般资料选取2009年6月至2010年2月收治急性心肌梗塞病人60例,全部男性。

年龄最大的72岁,最小43岁,平均年龄55.3岁。

其中合并心律失常6例,合并心力衰竭3例。

因此,对急性心肌梗塞病人的并发症的预防极为重要。

心电图检查:ST 段抬高型AMI者45例,非ST 段抬高型15例。

前壁梗死18例,前间壁梗死9例,单纯下壁梗死15例,下壁合并后壁梗死6例,非Q 波心肌梗死12例,不典型心电图表现3例。

1.2 治疗入院后即刻常规应用镇痛、阿司匹林、ACEI、钙拮抗剂等治疗,改善冠脉血供,积极控制充血性心衰。

对持续性多形性室速或心室颤动,采用非同步直流电除颤。

除β受体阻滞剂外,致命性或有严重症状的心律失常给予即刻和长期抗心律失常治疗。

莫氏Ⅱ型几乎都是前壁心梗的并发症,可能进展为Ⅲ度房室传导阻滞,应考虑起搏治疗。

Ⅲ度房室传导阻滞,下壁心梗所致的Ⅲ度AVB通常由于房室结内或结上损伤引起,逸搏节律通常较稳定,且大部分可恢复,可用阿托品静脉注射,0.3~0.6mg/次,每3~10分钟1次(总量<2mg),阿托品无效可考虑起搏治疗。

琥珀酸美托洛尔缓释片+稳心颗粒治疗心肌梗死后室性心律失常疗效和用药的安全性分析发表时间:2017-01-10T14:02:46.187Z 来源:《心理医生》2016年29期作者:马祖钢[导读] 探究琥珀酸美托洛尔缓释片+稳心颗粒在治疗心肌梗死后室性心律失常中的疗效。

(重庆海春中医院重庆 400039)【摘要】目的:探究琥珀酸美托洛尔缓释片+稳心颗粒在治疗心肌梗死后室性心律失常中的疗效。

方法:在本次研究中选择近三年我院收治的52例心肌梗死后室性心律失常患者为研究对象,随机分为A组和B组,分别给予单一琥珀酸美托洛尔缓释片和琥珀酸美托洛尔缓释片+稳心颗粒进行治疗,对效果进行分析。

结果:A组显效和有效人数18例,总有效率69.2%,B组显效和有效人数22例,总有效率为84.6%,B组的总有效率明显高于A组,组间数据比较差异明显,具有统计学意义(P<0.05)。

A组的不良反应率为11.5%,B组的不良反应率为3.8%,B组的不良反应率明显低于A组,组间数据比较差异明显,具有统计学意义(P<0.05)。

结论:对心肌梗死后室性心律失常患者应用琥珀酸美托洛尔缓释片+稳心颗粒进行治疗,优势明显,整体安全性高,值得推广和应用。

【关键词】琥珀酸美托洛尔缓释片;稳心颗粒;心肌梗死;室性心律失常【中图分类号】R453 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231(2016)29-0159-02 心肌梗死是当前临床常见的心血管疾病,属于急危重症,对患者日常生活有严重的影响,死亡率比较高。

急性心肌梗死比较常见的症状是心律失常,主要是由于局部心肌细胞缺血、损伤或者组织坏死引起的结构破坏,针对该病的特殊性,在临床研究中要及时采取药物进行治疗,缓解不良反应。

为了探究琥珀酸美托洛尔缓释片+稳心颗粒在治疗心肌梗死后室性心律失常中的疗效,在本次研究中选择近三年我院收治的52例心肌梗死后室性心律失常患者为研究对象,分为两组,分别给予单一琥珀酸美托洛尔缓释片和琥珀酸美托洛尔缓释片+稳心颗粒进行治疗,对治疗效果进行分析。

琥珀酸美托洛尔缓释片治疗心梗后室性心律失常的临床治疗摘要]目的:研究探讨琥珀酸美托洛尔缓释片治疗心梗后室性心律失常的应用效果。

方法:选取2014年5月至2015年12月我院60例心梗后室性心律失常患者,分为两组。

对照组30例,服用酒石酸美托洛尔片治疗;观察组30例,给予服用琥珀酸美托洛尔缓释片治疗。

统计比较两组患者治疗前后心脏功能指标水平以及临床疗效。

结果:治疗前,两组患者的心率以及LVEF指标差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者的心率以及LVEF指标水平均显著改善,且观察组指标水平优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组患者治疗总有效率相比对照组更高,差异有统计学意义(P<0.05)。

结论:相比常规酒石酸美托洛尔片,服用琥珀酸美托洛尔缓释片治疗效果更为显著,临床疗效更好。

[关键词] 心力衰竭;心梗后室性心律失常;临床治疗效果急性心肌梗死是临床中较为常见的一种心血管疾病,主要是由于患者的冠状动脉发生持续性的闭塞,导致出现缺血、缺氧性心肌坏死等症状[1]。

急性心肌梗死疾病通常还会伴有心电图变化以及血清心肌酶活性增高等特点[2]。

本研究就琥珀酸美托洛尔缓释片治疗心梗后室性心律失常的应用效果进行分析,报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选择2014年5月至2015年12月我院收治的心梗后室性心律失常患者60例,分为两组,每组30例。

对照组中男16例,女14例,年龄47—85岁,平均年龄(65.06±1.93)岁,服用酒石酸美托洛尔片进行治疗;观察组中男15例,女15例,年龄45—84岁,平均年龄(66.12±1.87)岁,给予患者服用琥珀酸美托洛尔缓释片进行治疗。

两组患者在年龄、性别以及病情等级等方面的差异不明显(P>0.05),具有可对比价值。

1.2 方法对照组患者给予服用酒石酸美托洛尔片(阿斯利康制药有限公司,国药准字H32025390)进行治疗,25mg/次,2次/d。

心肌梗死试题及答案一、单选题1、急性心肌梗死最突出的症状是()A 休克B 心前区疼痛C 心律失常D 充血性心力衰竭答案:B解析:心前区疼痛是急性心肌梗死最早出现、最突出的症状,多发生于清晨,疼痛部位和性质与心绞痛相同,但程度更剧烈,持续时间更长,休息和含服硝酸甘油多不能缓解。

2、急性心肌梗死患者最早出现的心电图改变是()A 病理性 Q 波B ST 段抬高C T 波倒置D 异常高大两肢不对称的 T 波答案:D解析:急性心肌梗死患者最早出现的心电图改变是异常高大两肢不对称的 T 波。

3、心肌梗死时血清心肌酶中升高最早的是()A 肌酸磷酸激酶(CPK)B 乳酸脱氢酶(LDH)C 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)D 细胞色素氧化酶答案:A解析:肌酸磷酸激酶(CPK)在心肌梗死发生后 4 6 小时开始升高,12 24 小时达到高峰,2 4 天恢复正常,是心肌梗死时血清心肌酶中升高最早的。

4、急性心肌梗死时缓解疼痛最有效的药物是()A 硝酸甘油B 吗啡C 硝苯地平D 消心痛答案:B解析:吗啡是急性心肌梗死时缓解疼痛最有效的药物,它不仅可以止痛,还可以减轻患者的焦虑和烦躁情绪。

5、心肌梗死患者在进行溶栓治疗时,判断溶栓成功的间接指标不包括()A 胸痛 2 小时内基本消失B 心电图抬高的 ST 段于 2 小时内回降>50%C 2 小时内出现再灌注性心律失常D 血清 CK MB 酶峰提前出现(14 小时以内)答案:D解析:血清 CK MB 酶峰提前出现(14 小时以内)是判断溶栓成功的直接指标,而非间接指标。

二、多选题1、急性心肌梗死的并发症有()A 乳头肌功能失调或断裂B 心脏破裂C 栓塞D 心室壁瘤E 心肌梗死后综合征答案:ABCDE解析:急性心肌梗死的并发症较多,乳头肌功能失调或断裂、心脏破裂、栓塞、心室壁瘤、心肌梗死后综合征等均较为常见。

2、急性心肌梗死溶栓治疗的禁忌证包括()A 既往发生过出血性脑卒中B 近期活动性内脏出血C 可疑主动脉夹层D 入院时严重且未控制的高血压(>180/110 mmHg)E 1 年内发生过缺血性脑卒中或脑血管事件答案:ABCDE解析:以上选项均为急性心肌梗死溶栓治疗的禁忌证。

•论著 •急性ST段抬高型心肌梗死直接PCI后新发室性心律失常的危险因素分析卢志豪1,刘涛1,王超凡1,宣皓晨1,陈军红1,李东野1,徐通达1作者单位:1 221000 徐州,徐州医科大学附属医院心血管内科doi:10.3969/j.issn.1674-4055.2022.03.19【摘要】目的 探讨急性ST段抬高型心肌梗死(STEMI)直接经皮冠状动脉介入治疗(PCI)后新发室性心律失常的危险因素。

方法 回顾性纳入徐州医科大学附属医院冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)监护病房因STEMI行直接PCI的患者239例。

根据住院期间是否发生室性心律失常分为新发室性心律失常(NOVA)组及非室性心律失常组。

比较两组患者临床病史、一般情况、PCI情况、心功能及血液指标。

将可能的相关因素进行二元logistic回归分析。

绘制受试者工作特征曲线进行预测价值分析。

结果 NOVA组患者44例,与对照组相比,NOVA组年龄较高,静息心率明显增快,前壁心肌梗死比例较高,慢血流/无复流比例显著升高,射血分数明显下降,肌酐、尿酸较高,肾小球滤过率较低,超敏肌钙蛋白T(hs-cTnT)、N末端脑钠肽前体明显升高(P <0.05)。

Logistic回归分析显示,年龄(OR =4.417,95%CI :1.231~15.846,P =0.023)、心率(OR =7.292,95%CI :2.292~23.202,P =0.001)、慢血流/无复流(OR =10.638,95%CI :3.851~29.382,P <0.001)、hs-cTnT(OR =7.731,95%CI :1.979~30.201,P =0.003)是STEMI后NOVA的独立预测因子。

预测价值分析显示,多个危险因素(年龄、心率、慢血流及hs-cTnT)联合预测NOVA准确度较高(AUC=0.922,敏感度为56.8%,特异度为92.3%)。

结论 高龄、心率增快、慢血流/无复流、高水平hs-cTnT预示STEMI患者直接PCI后院内NOVA的风险增加。

器质性心脏病室速的治疗策略(全文)临床上,室性心动过速(简称室速)可以分为特发性室速(即无器质性心脏病基础的室速)和器质性心脏病室速。

器质性心脏病主要包括缺血性心肌病与非缺血性心肌病等,其中冠心病、心肌梗死属于缺血性心肌病范畴;而扩张型心肌病、肥厚型心肌病、致心律失常性右室心肌病(ARVC)等属于非缺血性心肌病范畴。

器质性心脏病患者因心肌纤维化形成疤痕特别容易发生室性心动过速,且VT发作时常伴有血流动力学不稳定,严重威胁患者生命安全,是心源性猝死(SCD)最常见的原因之一。

1.器质性心脏病室速的机制和常见类型器质性心脏病室速的发病机制包括自律性增高、触发激动以及折返激动,其中折返性机制是器质性心脏病室速的最常见发生机制。

折返性室速的发生依赖于缓慢传导通路的存在,缓慢传导通路可以是永久性的也可以是功能性的。

在器质性室速患者中,这一通路周围必然存在病变的心肌作为永久性或功能性屏障。

临床常见的器质性心脏病室速类型为心肌梗死后室速、致心律失常性右室心肌病室速以及束支折返性室速。

心肌梗死后室速是瘢痕相关性室速中最常见的一种类型,主要发生机制是折返性机制。

由于在心肌梗死区域内,仍然存在少量呈岛状分布的残存心肌,这些心肌电活动的传导慢于正常心肌。

在窦性心律时记录心电图可以发现一些低振幅的碎裂电位,称之为心室晚电位,即是这些残存心肌的电活动的反映。

而在发生室性心动过速时,这些心肌构成了折返环路中的缓慢传导通路,又称关键峡部,是心肌梗死后室速发生与维持的病理基础。

室性心动过速是心肌梗死后患者人群中常见的快速心律失常。

目前公认,存在心肌梗死后室速的患者是心脏性猝死高危人群。

此外,发作室性心动过速也是心肌梗死后患者到急诊室就诊甚至住院治疗的重要原因之一。

致心律失常性右室心肌病是一类遗传性心肌病,常表现为家族聚集性,现已发现有8个基因的突变与致心律失常性右室心肌病的发病有关,其中大多数为编码桥粒蛋白的基因。

其在病理学上以心肌细胞被纤维脂肪组织进行性替代为特点,一般只累及右心室,病变最常见于右室流出道、心尖部以及右室下隔部,少数累及左心室,组织学上主要表现为脂肪组织浸润,残存心肌萎缩呈不规则的条索、团块状。