脑瘫的分型

- 格式:docx

- 大小:15.46 KB

- 文档页数:2

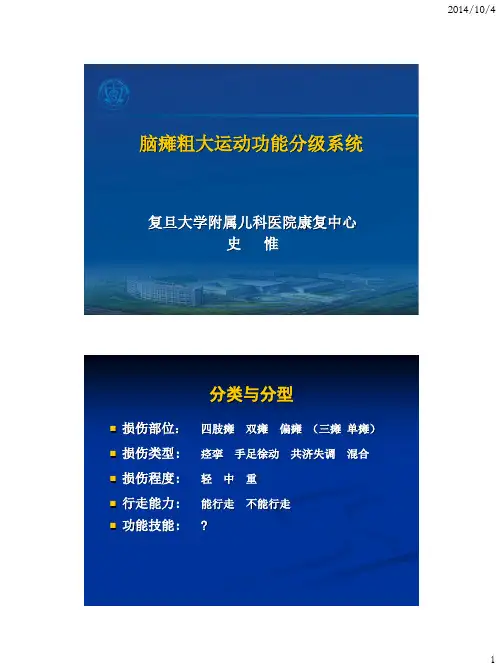

复旦大学附属儿科医院康复中心史惟脑瘫粗大运动功能分级系统复旦大学附属儿科医院康复中心史惟分类与分型⏹损伤部位:四肢瘫双瘫偏瘫(三瘫单瘫)⏹损伤类型: 痉挛手足徐动共济失调混合⏹损伤程度: 轻中重⏹行走能力: 能行走不能行走⏹功能技能: ?分型的难点⏹年龄对分型的影响⏹类型简繁的利弊⏹分型对康复治疗理念的影响脑瘫粗大运动功能分级系统(Gross Motor Function Classification System ,GMFCS)⏹Palisano 等人1997年建立,国际上被广泛使用⏹根据年龄变化规律(4个年龄组0-2 2-4 4-6 6-12)⏹评价内容:粗大运动功能中的坐和行走能力(5个级别)⏹主要目的:反映儿童日常生活中的技能脑瘫粗大运动功能分级系统(Gross Motor Function Classification System ,GMFCS)Palisano R,Rosenbaum P,Walter S,et al.Development and reliability of a system to classify gross motor function in children with cerebral palsy.Dev Med Child Neurol,1997,39(4):214-223GMFCS 五个级别的最高能力GMFCS 信度⏹原著者最初信度报告(1997):0-2岁: kappa 0.55 2-12岁: kappa 0.75⏹录像信度报告(2003):kappa 0.84 (主要差异在3-4级)⏹原著者家长信度报告(2004):ICC 0.94 (专业人员与家长)⏹对象:77例婴幼儿脑瘫(男41 女36) 平均19.4个月(SD1.6)单侧瘫27 双侧瘫42 运动障碍型8例全部随访至2-4岁年龄组⏹方法: GMFCS 的前后一致性分析⏹结果:42%对象有1-2级的改变,GMFCS 在小于2岁组有着较低的精确性,需要在2岁以后重新确定GMFCSJAN WILLEM GORTER ,MARJOLIJN KETELAAR ,PETER ROSENBAUM ,ET AL ,Use of the GMFCS in infants with CP: the need for reclassification at age 2 years or older Developmental Medicine & Child Neurology 2008, 51: 46–52GMFCS 在婴幼儿中的应用:需要在2岁重新分级中文版脑瘫患儿粗大运动功能分级系统信度和效度研究⏹对象:91例脑瘫(男58 女33) 平均49.4个月(SD33)四肢瘫41例,双瘫31例,偏瘫12例,三瘫1例,混合型和徐动型5例,共济失调1例⏹方法: 重测信度和不同评价者间信度,与GMFM88的相关性⏹结果:重测信度(ICC 值为0.99);评估者间信度(ICC 为0.95-0.98);与GMFM 项分值之间有良好的平行效度,坐位能力和行走能力是影响GMFCS的主要因素。

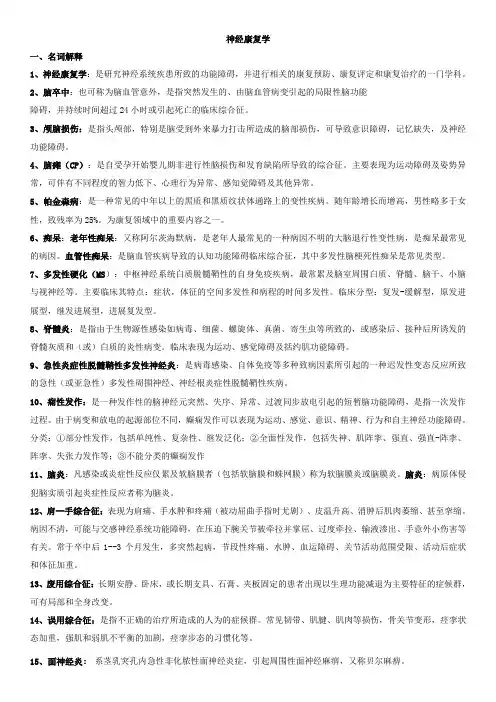

神经康复学一、名词解释1、神经康复学:是研究神经系统疾患所致的功能障碍,并进行相关的康复预防、康复评定和康复治疗的一门学科。

2、脑卒中:也可称为脑血管意外,是指突然发生的、由脑血管病变引起的局限性脑功能障碍,并持续时间超过24小时或引起死亡的临床综合征。

3、颅脑损伤:是指头颅部,特别是脑受到外来暴力打击所造成的脑部损伤,可导致意识障碍,记忆缺失,及神经功能障碍。

4、脑瘫(CP):是自受孕开始婴儿期非进行性脑损伤和发育缺陷所导致的综合征。

主要表现为运动障碍及姿势异常,可伴有不同程度的智力低下、心理行为异常、感知觉障碍及其他异常。

5、帕金森病:是一种常见的中年以上的黑质和黑质纹状体通路上的变性疾病。

随年龄增长而增高,男性略多于女性,致残率为25%。

为康复领域中的重要内容之一。

6、痴呆:老年性痴呆:又称阿尔茨海默病,是老年人最常见的一种病因不明的大脑退行性变性病,是痴呆最常见的病因。

血管性痴呆:是脑血管疾病导致的认知功能障碍临床综合征,其中多发性脑梗死性痴呆是常见类型。

7、多发性硬化(MS):中枢神经系统白质脱髓鞘性的自身免疫疾病,最常累及脑室周围白质、脊髓、脑干、小脑与视神经等。

主要临床其特点:症状,体征的空间多发性和病程的时间多发性。

临床分型:复发-缓解型,原发进展型,继发进展型,进展复发型。

8、脊髓炎:是指由于生物源性感染如病毒、细菌、螺旋体、真菌、寄生虫等所致的,或感染后、接种后所诱发的脊髓灰质和(或)白质的炎性病变。

临床表现为运动、感觉障碍及括约肌功能障碍。

9、急性炎症性脱髓鞘性多发性神经炎:是病毒感染、自体免疫等多种致病因素所引起的一种迟发性变态反应所致的急性(或亚急性)多发性周围神经、神经根炎症性脱髓鞘性疾病。

10、痫性发作:是一种发作性的脑神经元突然、失序、异常、过渡同步放电引起的短暂脑功能障碍,是指一次发作过程。

由于病变和放电的起源部位不同,癫痫发作可以表现为运动、感觉、意识、精神、行为和自主神经功能障碍。

脑性瘫痪的病因学诊断策略专家共识(完整版)脑性瘫痪(以下简称脑瘫)是儿童时期最常见的运动障碍性疾病,全球范围内报道的患病率为0.15%~0.40%[1,2,3]。

临床中发现,脑瘫被普遍作为"中枢性运动和姿势发育障碍"的"伞式"诊断,其中不乏一些原因不明的疾病。

尽管早产和缺氧-缺血性脑损伤被公认为脑瘫的病因,但多达1/3的脑瘫患儿缺乏传统高危因素、存在潜在某些神经系统遗传病或代谢病,对这部分患儿需要积极查找、识别和确定病因,避免因延误诊断而造成的不适当管理和不利后果。

近年来快速进展的神经科学和遗传学为脑瘫患儿提供了精确诊断、精准治疗和预后判断的机会[4]。

大量文献报道,高达30%的脑瘫患儿存在拷贝数变异(copy number variations,CNVs)或单基因变异,但由于研究的样本量小、验证性研究少以及受遗传异质性的影响,有些变异的致病性还很难得出明确结论[5,6]。

一些临床管理指南并不推荐将遗传学检测作为脑瘫的常规性检测项目[7],有关脑瘫病因学诊断方面还缺乏一致性的可操作流程。

我国脑瘫防治工作尚在初级阶段,康复机构复杂多样,人员资质和诊疗技术水平参差不齐,特别是在脑瘫的临床规范化诊断及病因研究流程上存在较多问题。

为此,中华医学会儿科学分会康复学组自2018年6月成立专家组,参考近10年来有关脑瘫病因学、遗传和代谢组学技术进展、脑瘫诊断与鉴别诊断等领域的国内外研究进展,历经8个月的时间讨论并提出中国脑瘫的病因学诊断策略专家共识,以期规范脑瘫的诊断和鉴别诊断思路及相关医疗行为,避免漏诊和误诊,指导脑瘫和类脑瘫疾病的科学规范管理、预后评估及遗传咨询。

一、脑瘫的定义、分型及临床诊断信息脑瘫是一组由于发育中的胎儿或婴儿脑非进行性损伤所引起的持续存在的运动和姿势发育障碍症候群,导致活动受限,常伴有感觉、知觉、认知、沟通和行为障碍以及癫痫和继发性肌肉骨骼问题[8]。

脑瘫病情说明指导书一、脑瘫概述脑瘫(cerebral palsysyndrome)又称脑性瘫痪,是一组持续存在的中枢性运动和姿势发育障碍、活动受限综合征,因发育过程中胎儿或婴幼儿脑部受到非进行性损伤所致。

可伴随感觉、知觉、认知、行为等异常及癫痫发作、继发性骨骼肌肉系统异常。

本病严重影响小儿的身心发育,可给家庭带来沉重的负担。

英文名称:cerebral palsy syndrome其它名称:无相关中医疾病:暂无资料。

ICD 疾病编码:暂无编码。

疾病分类:暂无资料。

是否纳入医保:部分药物、耗材、诊治项目在医保报销范围,具体报销比例请咨询当地医院医保中心。

遗传性:与遗传有关,有家族史者患病风险增加发病部位:颅脑常见症状:运动障碍、姿势异常主要病因:早产、低出生体重、新生儿窒息/新生儿缺氧缺血脑病、新生儿高胆红素血症、宫内感染检查项目:体格检查、颅脑 MRI、颅脑 CT、头颅 B 超、脑电图、肌电图、脑干诱发电位、智力及语言检查、病毒学检测重要提醒:若发现婴儿出现脑性瘫痪综合征相关症状应及时就诊,明确诊断、遵医嘱接受治疗,以免病情不断发展导致关节变形、挛缩及继发其他严重疾病,增加患儿痛苦。

临床分类:1、痉挛型四肢瘫以锥体系受损为主,包括皮质运动区损伤。

特征性表现是牵张反射亢进。

四肢肌张力增高,上肢背伸、内收、内旋,拇指内收,躯干前屈,下肢内收、内旋、交叉、膝关节屈曲、剪刀步、尖足、足内外翻,拱背坐,腱反射亢进、踝阵挛、折刀征和锥体束征等。

2、痉挛型双瘫症状同痉挛型四肢瘫,主要表现为双下肢痉挛及功能障碍重于双上肢。

3、痉挛型偏瘫症状同痉挛型四肢瘫,但表现在一侧肢体。

4、不随意运动型以锥体外系受损为主,主要包括舞蹈性手足徐动和肌张力障碍。

最明显特征是非对称性姿势,头部和四肢出现不随意运动,即进行某种动作时常夹杂许多多余动作,四肢、头部不停地晃动,难以自我控制。

肌张力可高可低,可随年龄改变。

腱反射正常。

静止时肌张力低下,随意运动时增强,对刺激敏感,表情奇特,挤眉弄眼,颈部不稳定,构音与发音障碍,流涎、摄食困难,婴儿期多表现为肌张力低下。

小儿脑性瘫痪诊疗常规[概述]小儿脑瘫是小儿脑性瘫痪的简称,指出生前至出生后一个月内各种原因所致的非进行性脑操作所致的综合征,主要表现为中枢性运动障碍和姿势异常。

属中医五迟、五软范畴。

中医认为本病多因禀赋不足、胎育不良,以致精血空虚、脑髓失养,则脑与肢体发育不全、功能障碍。

或因大病损伤脑髓或产时脑部受损,通过经络而累及四肢百骸,五官九窍,以致产生脑瘫的种种证候。

[临床表现]脑瘫临床表现多种多样,由于类型、受损部位的不同而表现各异,即使同一类型,在不同年龄阶段,表现也不一样。

虽然临床表现错综复杂,但脑瘫小儿一般都有以下表现:1.中枢性运动障碍:表现为运动发育落后,如患儿抬头、翻身、坐和四肢运动发育落后或脱漏。

自主运动困难,动作僵硬,不协调,不对称,出现异常的运动模式或联合反应和不自主动作等。

2.肌张力异常:表现为肌张力增高、低下或高低变化不定。

常有异常的姿势反射。

3.合并症:脑瘫小儿常同时存在其他一些疾患,常见为癫痫、智力低下、行为及感知觉障碍等。

[体征及检查]1.非对称性紧张性颈反射检查时置小儿仰卧位,头居中,上下肢伸展,然后将小儿头转向一侧。

阳性反射表现为小儿头部转向一侧的上、下肢伸展,另一侧上、下肢屈曲。

正常婴儿4-6个月以前出现阳性反应属正常,6个月后仍有为病理性。

2.对称性紧张性颈反射检查时,将小儿从俯卧位抱起,将其头颈尽量前屈和后伸。

阳性反射表现为:当将小儿头屈曲时,其上肢屈曲,下肢伸展;当将小儿头伸展时,其上肢伸展,下肢屈曲。

正常婴儿6个月左右转为阴性。

3.握持反射置婴儿仰卧或坐位,检查者将食指或小棒从小儿手掌尺侧方向伸入其手中并按压其手掌,阳性反射表现为小儿手指迅速屈曲、紧握。

正常小儿出生后3-4个月转为阴性,逐渐被有意识的抓握动作替代。

4.交叉伸展反射检查时,置小儿仰卧,头放正,检查者一手将其下肢伸直,另一手按压或叩打该侧足底。

阳性反射表现为另侧下肢先屈曲、内收,然后伸展。

正常婴儿2个月内呈阳性反射。

缺氧-缺血性脑病的产前危险因素可能包括妊娠毒血症、产前子宫出血或发育异常如微型婴儿等。

病因主要是产程异常和产前致病因素如子宫内缺氧、缺血等,以及母亲精神发育异常、出生体重低于2000g、致命性畸形及臀位产等,约1/3的臀位产婴儿无脑部异常。

Nelson 和Ellenberg观察了189例脑性瘫痪患儿,21%有某种程度的窒息,其他与致病有关的因素包括母亲患癫痫、同胞有运动功能障碍、2个或多个同胞早亡、母亲患甲状腺功能亢进、产前子痫或子痫等。

足月脑性双侧瘫痪患儿的致病因素各异,近半数病例系妊娠毒血症、营养不良性低体重、胎盘梗死及宫内窒息等所致。

严重的新生儿窒息是足月或早产儿发生痉挛-肌张力障碍-共济失调综合征(spastic-myodystonic-ataxicsyndrome)的重要原因,常伴痫性发作和精神状态异常。

脑瘫患儿无缺氧-缺血、基质出血及白质软化等常见病因时,应考虑其他原因。

对称性脑穿通畸形脑缺损常位于一侧额叶,可导致先天性偏瘫,如病损位于双侧可有轻偏瘫和严重精神发育障碍;脑积水性无脑畸形双侧大部分半球被一层膜所取代,仅保留颞叶下部、枕叶、丘脑和基底核,颅骨可完整或增大,患儿可存活数周、数月或几年,可保存脑干的基本功能。

脑瘫的临床分型由于脑瘫病因多样,临床表现各异,并随年龄增长而不同,因此.至今仍无统一的分类。

2007年10月第七脑瘫分型版全国高等学校教材《儿科学》规划教材据运动障碍的性质分为7种类型。

痉挛型脑性瘫痪是最典型和常见的类型。

主要表现以双下肢为主的痉挛性截瘫获四肢瘫痪。

患儿行走、站立困难,走路足尖着地呈剪刀步态。

肌张力明显增高,腱反射亢进,可有病理反射。

常伴有语言及智能障碍。

肌张力不全型脑性瘫痪多见于幼儿,主要表现为肌张力明显降低。

不能站立行走,头颈不能抬起,运动障碍明显,关节活动幅度过大,但腱反射活跃,可出现病理反射。

常伴有失语及智能低下。

手足徐动型脑性瘫痪多由核黄疸、新生儿窒息引起的基底核损害而发病。

脑性瘫痪脑性瘫痪(cerebral palsy),又称大脑性瘫痪、脑瘫,是自受孕开始至婴儿期非进行性脑损伤和发育缺陷所致的综合征,主要表现为运动障碍及姿势异常。

常合并智力障碍、癫痫、感知觉障碍、交流障碍、行为异常及其他异常。

基本与小儿脑瘫同义。

病变常损伤锥体束和锥体外系。

该病与脑缺氧、感染、外伤和出血有直接关系,如妊娠早期患风疹、带状疱疹或弓形虫病,妊娠中、晚期的严重感染、严重的妊娠高血压综合征、病理性难产等可导致新生儿脑性瘫痪。

脑性瘫痪原因1.中枢性脑性瘫痪是中枢性损害,也就是说指的脊髓前角细胞(或颅神经运动核)以上部位的神经系统损害所致的瘫痪,而且病变在脑部。

任何脊髓前角细胞及以下部位的损害所致的瘫痪都不属于中枢性损害,不能诊断为脑性瘫痪:如脊髓灰质炎、坐骨神经损伤等所致的肢体瘫痪均不属于脑性瘫痪的范畴。

2.发育性脑性瘫痪是脑组织在生长发育过程中受到的损伤。

指各种原因作用于未成熟的正在生长发育中的脑组织上,而不是作用在已发育成熟的脑组织上。

所以成年人的某些颅内疾患,如脑出血、脑梗塞等,虽然也可引起肢体运动障碍,但不能诊断为脑性瘫痪,因为它不是作用在发育中的脑组织上,而是成熟的脑组织上,不符合发育性的特点。

从受孕到婴儿期内的胎儿和新生儿及婴儿的脑组织是处在发育中的脑组织,在这一时期任何原因造成的脑组织损伤符合脑性瘫痪的诊断。

而受孕以前及婴儿期以后的脑损伤不能称为脑性瘫痪,因为受孕之前的问题,多为先天性遗传性神经疾患,应与脑性瘫痪进行鉴别。

婴儿期以后的各种原因所致的脑损伤,应冠以某疾病的名称,如脑炎后遗症等,而不应该诊断为脑性瘫痪。

3.非进行性脑性瘫痪的病变是非进行性的,病情以不在向前发展为特点。

此点可与脑炎、脑瘤等疾病相鉴别。

但是对那些进行性不明显,或进展缓慢的脱髓鞘疾病,或先天性疾病,与脑性瘫痪也是难以区别的。

此外,在临床上常常可以见到很多脑性瘫痪患儿,当确诊以后因为各种原因没有治疗或治疗不当,这些患儿的症状愈来愈明显。

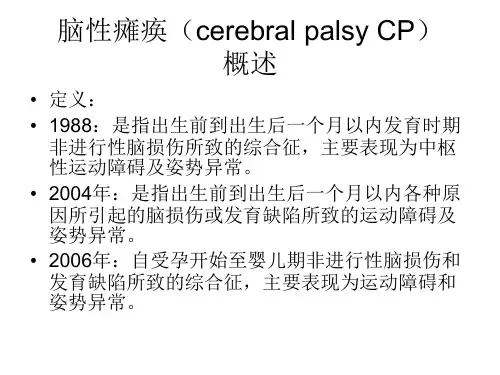

小儿脑瘫的康复中国第一届全国小儿脑瘫座谈会的定义脑性瘫痪是出生前到出生后一个月内发育时期非进行性脑损伤所致的综合征,主要表现为中枢性运动障碍及姿势异常。

诊断条件:1)婴儿期内出现的中枢性瘫痪。

2)可伴有智力低下、惊厥、行为异常、感知觉障碍及其他异常。

3)需除外进行性疾病所致的中枢性瘫痪及正常小儿一过性运动发育落后。

中国教科书中的定义小儿脑性瘫痪(cerebral palsy)简称脑瘫,是一组在小儿早期即发病的非进行性症候群,表现为非阵发性的中枢性随意肌功能受累,如肢体痉挛、姿势控制异常和不随意运动等,并可同时伴有癫痫、智力低下、语言和视觉障碍等。

综合多数观点,建议脑瘫定义为:脑瘫是由于胎儿、婴儿或儿童时期脑发育阶段,非进行性脑损伤所导致的综合征,主要表现为中枢性运动障碍和姿势异常。

这一定义强调所有脑瘫患儿都遭受了包括运动传导路在内的脑损伤,损伤的部位可以是单一的,也可以是复合的;损伤可只累及运动功能,也可不同程度地累及感知觉和其他功能。

因此,脑瘫可伴有智力低下、惊厥、行为异常、感知觉障碍及其他异常。

与儿童其他疾病所致瘫痪不同,脑瘫在婴幼儿期即可出现中枢性瘫痪和姿势异常。

脑瘫脑部的病理改变是非进行性的,要与脑肿瘤、退行性脑部病变和进行性疾病所致中枢性瘫痪相区别。

脑瘫应包括那些非进行性先天性疾病或先天畸形的脑损伤所导致的瘫痪。

儿童时期的脑在持续不断地发育成熟,特别是三岁以前更是处于生长发育阶段,因此,脑瘫患儿的临床表现并不是静止不变的,近年来脑的可塑性研究更加说明了这一观点。

发病率各国发病率有所不同,但一般发达国家在1.5—2.5/1000。

美国约有75万CP患者,英国每年新发生CP2000名。

据报道,CP发病率约在0.74—5.9/1000之间。

我国各地区CP发病率有所不同,1988年小样本统计约1.8—4/1000,但近年各地进行调查表明一般在1.9—3.4/1000左右。

CP的患病情况据报道男性多于女性,城乡差别不明显。

武汉中原医院神经内科

脑瘫的分型

脑性瘫痪(cerebral palsy,CP,简称脑瘫)这一综合征首先由英国医生Willam

J.Little于1841年发现。1888年,Burgess首次应用脑性瘫痪一词。“脑性瘫痪”一

词的使用仅仅有百年历史,但对此病的描述却由来已久。它的定义也是随着对此病的不

断认识而逐渐统一的。

脑瘫的临床症状表现差别很大,准确地进行脑瘫的分型分类对于统一临床诊断。评

价和制订适宜的训练计划有着重要的意义。据临床特点,参考1956年美国脑瘫学会(AACP)

分类方法修订,可将小儿脑瘫分为八型:痉挛型、手足徐动型、强直型、共济失调型、

震颤型、肌张力低下型、混合型、无法分类型。按瘫痪部位又分为:单瘫型、截瘫型、

偏瘫型、双瘫型、三肢瘫型、四肢瘫型、双重性偏瘫型等。

1.脑瘫的分型之痉挛型的临床特征

伸张反射亢进是本型特征。人类能够灵活动作和保持姿势,是借助适当的伸张反射来

维持的。如果肌肉伸张反射性收缩国强,则手脚不能灵活地运动,关节活动范围受限,

而给人一种痉挛性硬的感觉,下肢尤为明显,腱反射亢进。伸张反射的中枢在脊髓,由

大脑支配调节。大脑损伤失去控制脊髓功能,就出现脑的运动指令不能很好完成,从而

出现运动障碍和异常姿势。这就是痉挛性脑瘫。一般低体重儿与围产期缺氧儿易患本型,

约占脑瘫患儿的60%~70%。表现为伸张反射亢进、起立步行两腿呈交叉肢位、呈尖足,

膝关节屈曲挛缩,踝关节内翻变形。

2.脑瘫的分型之手足徐动型(不随意运动型)的临床特征

以肢体难以用意志控制的不自主运动为主要特征,包括颜面肌肉、发声、构音器官

也多受累,故常伴有语言障碍。新生儿窒息、核黄疸为其常见病因。上肢损害多重于下

肢。病损部位在大脑深部基底核、锥体外系部分为主,约占脑瘫的20%。患儿表现为非

对称的不自然姿势,做不出完整的灵活动作,反而表现出意图相反的不随意运动扩延全

身动作。安静时不随意运动消失,紧张时颜面、颈部、上肢出现不随意运动,可见皱眉、

手臂后背、手和指尖出现不随意运动,称为“紧张性手足徐动型”。本型智商高者较多,

但属于独立生活最困难的类型。

3.脑瘫的分型之共济失调型的临床特征

由于小脑、脑干损伤而失去平衡功能的病型。不但肌张力低下,而且肌收缩的调节也

不准确,从而不能完成正确的动作,手和头部出现震颤,呈醉酒步态。语言呈缺少抑扬

声调、徐缓为特征。眼球震颤较常见,肌张力低下,触觉异常和深部感觉异常。故患儿

的肌肉收缩速度较慢与收缩能力低下同时存在,距离测定能力低下,定向力低下。意向

性震颤,躯体的旋转幅度较小。其原因主要是由于小脑的器质性病变,还有锥体系、锥

体外系和深部感觉系统的病变。

4.脑瘫的分型之混合型脑瘫的临床特征

有两种或两种以上病型混合的脑瘫,多见的混合型有手足徐动型+痉挛型,手足徐动

型+失调型,手足徐动型+痉挛型+失调型,失调型+痉挛型等。

5.脑瘫的分型之弛缓型脑瘫的临床特征

缺乏抗重力的能力而造成自主性能力低下为其特征,该型患儿几乎没有维持姿势功能,

在无外界因素刺激下,处于完全瘫软状态——呈青蛙姿势。一受到外来的刺激,患儿的

肌张力就会迅速升高,出现肌张力的亢进,以背部伸肌为主,呈现角弓反张。

武汉中原医院神经内科

脑瘫的分型一般分为以上五种