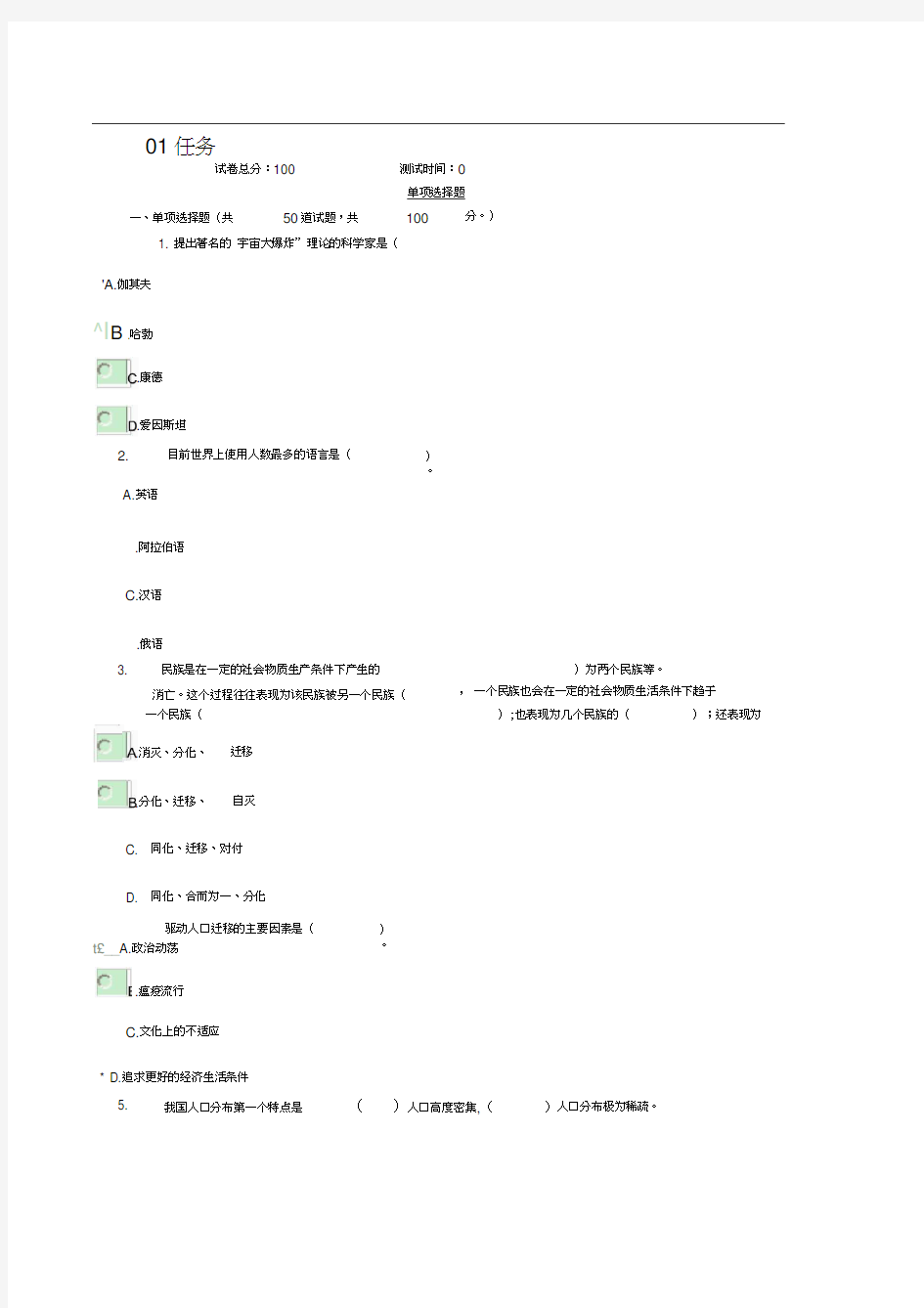

试卷总分:100

测试时间:0 单项选择题

一、单项选择题(共

50道试题,共 100

1. 提出著名的 宇宙大爆炸”理论的科学家是(

'A.伽莫夫

^I B .哈勃

3.

民族是在一定的社会物质生产条件下产生的 消亡。这个过程往往表现为该民族被另一个民族( )为两个民族等。

,一个民族也会在一定的社会物质生活条件下趋于

);也表现为几个民族的(

);还表现为

t£__A.政治动荡

C.文化上的不适应 *

D.追求更好的经济生活条件

01任务

.康德 .爱因斯坦 2. 目前世界上使用人数最多的语言是(

)

。

A.英语

.阿拉伯语 C.汉语

.俄语

.消灭、分化、

迁移

.分化、迁移、

自灭

C. 同化、迁移、对付

D. 同化、合而为一、分化

驱动人口迁移的主要因素是(

)

。

5.

我国人口分布第一个特点是

( )人口高度密集,(

)人口分布极为稀疏。

分。)

一个民族(

.瘟疫流行

西南半壁

6. 腊玛古猿是人科最早的代表,被公认为人类的直系祖先,它们生活在(

C. 500万年一100万年前

B. 中国人祖先的 DNA 比较特殊

C.

中国人祖先的门齿化石比较特殊

8.

在地表环境的演化历史上,能进行光合作用的生物岀现,使得大气层中的物质成分发生如下 的变化()。

A.

氮气增加、氧气减少

.氧气增加、二氧化碳减少

C.氧气减少、一氧化碳增加

D.水、金、火、木、天王星、冥王星、海王星

.东南半壁 西北半壁

.西北半壁

东南半壁

C.西南半壁

西北半壁 目前,支持中国人的祖先是土生土长的,而非非洲来客的主要证据是(

)。

.中国人祖先的头盖骨化石比较特殊

9.

我们通常称的

七曜”,指的是()。

A.水、金、火、木、 土、 太阳、月亮

.水、金、火、木、

土、 太阳、地球

C.木、土、太阳、月亮、

天王星、冥王星、海王星

.东南半壁

.3500万年一3000万年前

1 4 0 0万年到8 0 0万年前

.500万年一300万年前 7.

.中国人祖先的语言比较特殊

.大气成分不变

10. 资源具有两个重要的特征()

A. 廉价性、实用性

|L B.再生性、广泛性

* C.社会效应性、稀缺性

D.

可获得性、可交换性

11. 知识技术资源是指人们可用于创造社会财富的各种(

)

A. 先进的技术

B. 领先的科学

理C .精湛的生产工艺

* D.现实知识技术和潜在知识技术

12. 可持续发展的根本思想就是要(

技水平、管理水平作为后盾。

)开发利用自然资源,而要做到这一点,必须要有先进的科

D. 根据人们的需要

13. 社会资源是指(

A. 人力资源

)以外的其他所有资源的总称。

C. 信息资源

14. 英国是工业化最早的西方国家,其在工业化过程中所依赖的主要资源是(

C.矿产资源

B.合理地

有偿地

B. 土地资源

资源日益枯竭和环境污染日益加剧是阻碍当前人类社会发展的两个现实问题,而 ( )是导致自然资源不足、环境问题恶化等系列问题的根本原因。

C.对物质消费的无限追求

可持续发展”理念在全世界的被重视,是自挪威首相布伦特兰夫人发表了著名的( 并获得第42届联合国大会通过之后才发生的。

.《京都议定书》

A. 对GNP 的追求

D. 森林资源 15.

所谓温室效应是指大气中某些气体含量增加 温室气体,包括(

,引起地球平均气温上升的现象。

这类气体称之为

)。

A. 二氧化碳、甲烷、 氯氟烃、臭氧等

B.

氧化碳、甲烷、 氯氟烃、氧气等

C. 二氧化碳、甲烷、 氮气、臭氧等

D. 二氧化碳、氨气、氯氟烃、氢气等 17.

)报告,

C. 《里约环境与发展宣言》

18.

我国人口可持续发展的行动纲领确定: 年出现人口零增长时的人口数控制在(

2010年我国人口控制在(

)亿以内;

)亿以内。

2040?2050

B. C. 13, 14, 14, D. 15, 19.

14 15 16 17 可持续发展”的核心思想是:健康的经济发展应建立在( )基础上。

全球变暖

A. .战争

.世界人口增长过快 16.

《世界自然保护大纲》

《我们共同的未来》

* B.生态环境持续能力

C. 尽可能利用资源

D. 保护环境

20. 基于可持续发展意义重大,联合国于1992年6月3日至14日在(

上有183个国家参加的首脑会议一一联合国环境与发展大会。

r A.巴西里约热内卢

B. 法国巴黎

C. 英国伦敦

21. 功利型的婚姻,男女之间是一种

3A .交易关系

B. 交换关系

C. 平等关系

|F D.平行关系

22. 内涵型的婚姻,男女之间是一种()

A. 交易关系

C. 互动关系

D. 平行关系

23. 血缘家庭是人类社会()社会组织

C. 第三个

D. 第四个

24. 人类社会婚姻家庭关系变化的根本动因是

)召开了人类历史日本东京

.第一个

第二个

A. 人的思想观念变化

B. 人的生活条件变化

C. 生产方式的变化

D. 社会组织形式的变化婚姻是基于(

一种合法形式。

* A.性爱基础

B. 法律法规

D. 经济地位

26. 普那路亚家庭产生于蒙昧时代的中级阶段,是群婚制最发展、最典型的阶段

阶段。

A. 等辈婚制

B. 兄妹婚制

D. 族外群婚制

27. 随着人类社会婚姻关系的变化,当代家庭的结构和功能也发生了变化,(

是现代家庭结构变化的总趋势。

A. 扩大家庭

D.不完整家庭

28. 阶级产生的前提条件是(

C. 道德关系的破坏

)之上的,为社会或国家所认可的男女两性结合、维持、适应和解体的

)比率上升C.社会风俗习惯

核心家庭

单身家庭

.生产关系的变化

B.生产力的发展

D.私有制的产生

29.

社会阶层划分的基础是(

)

A. 职业划分

B. 收入水平

C. 社会地位

D. 经济地位 30.

有学者认为,当代中国社会阶层结构的基本形态主要有( 济地位等级组成。

F A. 八 三

露B.九四

* C.十五

理D.十一六

31.

国家的本质是( 宣A .公共事务管理

D.保护国民的安全 32.

马克思主义根据国家的经济基础和占据统治地位的阶级利益将人类有史以来的国家划分为 ()种基本类型。

33.

判断战争性质的基本依据是(

B. 战争的正义性和非正义性

调和阶级关系

)个社会阶层和(

)种社会经

A.战争的结局

社会网络结构与社会网络互动对知识转移的影响(一) 社会网络研究最早出现于社会学领域,研究社会经济行为和过程。这些研究最近逐渐扩展到企业领域。社会网络的概念最早是在英国著名人类学家R·布朗对结构的关注中提出来的。布朗所探讨的网络概念聚焦于文化是如何规定有界群体内部成员的行为。对于什么是社会网络,不同的学者从不同的角度给出定义。较成熟的社会网络的定义有:Wellman于1988年提出的社会网络是由某些个体间的社会关系构成的相对稳定的系统,即把网络视为是联结行动者的一系列社会联系或社会关系,它们相对稳定的模式构成社会结构。Coleman(1988)认为,社会网络是企业社会资本的重要部分,它通过人际关系建立起来并增加相应的人力资本。近年来许多学者从社会网络理论的角度来研究知识转移,本文主要探讨网络结构及网络互动对知识转移的影响。 一、网络结构对知识转移的影响 近年来,许多网络分析家提出特定的网络结构能够提供获取信息的最佳方式。网络结构是指一个参与者同其他参与者之间的社会联系。根据信息的流动,网络结构包括以下几个重要的维度:结构密度、结构洞与网络桥、网络中心性和网络范围。网络的不同结构特征对网络中的知识转移有不同的影响。 1.网络密度与知识转移 网络密度是一个社会网络中成员间相互联系的强度。成员间交流的密切程度和频度决定了他们的网络密度。从社会资本的关系和认知视角来看,网络密度是指网络中一组行动者之间关系的实际数量和其最大可能数量之间的比率。当实际的关系数量越接近于网络中的所有可能关系的总量,网络的整体密度就越大,反之则越小。高度连接的网络有助于有价值知识的流动,随着网络密度的增加,交流也会变得更加有效。网络密度越大,知识转移越有效。 网络密度是一个团队内聚性的指示器,内聚性能够产生信任。信任机制意味着指团队中的成员能够同网络中的其他成员持续的交换信息,合作与义务是这种社会关系的基础。网络密度对于知识转移的速度和准确性具有积极的影响。 2.结构洞、网络桥与知识转移 Burt在1992年提出结构洞理论,结构洞指社会网络中网络节点间间隙,反映不同群体间联系的缺乏。结构洞相对两端的个体处于不同的信息流中。Burt认为富有结构洞的网络为通过中介人获取非重叠信息提供了机会,中介人就是善于建立跨越结构洞的人际桥梁的人。当社会网络中存在网络节点间间隙的桥梁——网络桥时,便产生了跨越边界的“信息收益”,因为特定群体中的信息相对是重叠的,与那些只局限于单一群体的个体相比,联系不连贯群体的个体将面临更广阔的思想和机会。组织中跨越结构洞的经理人,能够获得信息和控制的优势。网络跨越的结构洞越多,网络的信息与知识就越丰富,越有利于知识转移。 3.中心性与知识转移 网络中心性是一个网络围绕一个中心的程度。中心性的程度是用来衡量网络中的一个成员独立访问其他成员的能力,中心性程度越高的成员,访问其他成员的路径就越短,获取知识就越容易。网络的中心性是确保信息能够以低成本容易的获得,中心性低的网络对于知识的转移具有消极的影响。在中心性高的一个“紧密”的网络结构中,一个网络成员能够容易的获得整个网络的所有信息。当信息资源是高度隐性的,或者信息变化迅速时,这种结构对于知识转移极为有效。 4.网络范围与知识转移 网络范围是指在跨制度的、组织的或者社会范围的连接的延伸程度。Reagans和McEvily(2003)引入了网络的网络凝聚力和网络范围两个概念,并通过实证研究验证了“网络范围与知识转移的容易性之间呈正相关关系”的假设。Tsai(2000)提出一个人的网络范围越广,他的个人网络越复杂。在组织的内部或外部,跨边界的知识转移能提高绩效。例如,在公司内部,在

第八章社会网络与社会群体 一、选择题 群体类型依据群体内人际关系发生的缘由及其性质可以划分为以下哪几种?()(中国青年政治学院2009年研) A.血缘群体 B.初级群体 C.次级群体 D.业缘群体 E.趣缘群体 【答案】ADE 二、概念题 1.社会群体(华中农大2011年研) 答:初级群体,又称直接群体、基本群体或首属群体,是指其成员相互熟悉、了解,因而以感情为基础结成亲密关系的社会群体。典型的初级群体有家庭、邻里、朋友和亲属等等。 2.次级群体(中山大学2008年研) 答:次级群体,又称间接群体或次属群体,是指其成员为了某种特定的目标集合在一起,通过明确的规章制度结成正规关系的社会群体。在这类群体中,成员间的感情联系很少,面对面的接触很有限,主要是依据既定的角色联系在一起。其典型是各类社会组织,如军营、学校、大工厂和政府部门等。

3.初级社会群体(中国青年政治学院2010、2008年研;中财2007年研) 答:初级社会群体,又称直接群体、基本群体或首属群体,由社会学家库利首先提出,是指其成员相互熟悉、了解,因而以感情为基础结成亲密关系的社会群体。反映了人们最简单、最基本的社会关系,它是社会的基本构成单位。典型的初级群体有家庭、邻里、朋友和亲属等等。复杂组织中的一些非正式群体,如军队中的战友群、工厂中的工友小集团以及学校里的“哥们儿”群体等。 4.非正式群体(北科大2010年研) 答:非正式群体是指正规化程度低,群体成员间的互动采取随意的、常规的方式,成员的权利、义务及彼此间的关系并没有明确的规定(尤其是成文的规定)的群体。在非正式群体中,成员间通过经常性的自由交往,形成了一些不言而喻的规范和角色期望,大家自然地结合在一起。 5.内群体(南京理工大学2010年研) 答:内群体是指成员对其有团结、忠心、亲密及合作感觉的群体,也就是成员在心理上自觉认同并归属于其中的群体。在内群体中,成员具有相互爱护及相互同情的情操;与同属于一个群体的人在一起,彼此容易认识和了解,因而感觉自然自在。人们的日常生活大多以内群体为中心。内群体的概念是美国社会学家萨姆纳在1906年提出来的。他试图通过内群体与外群体两个概念来描述群体成员对自己人或别人群体的感情。 6.参照群体(中财2011年研)

公民网络参与问题的实证研究 ——以辽宁实践活动为例 郭晓明 西南大学政管学院,重庆091057 摘要在全球数字化技术迅速发展的今天,网络在推动中国经济社会变革的同时,也改变着人们的政治生活方式。因此,研究公民网络参与,探求网络时代公民参与良性循环机制的内在规律性,具有重要的理论和现实意义。鉴于目前国内学术界在公民网络参与领域的研究起步较晚、实证研究严重匮乏的现状,本文运用民主理论和公民参与理论,通过对辽宁公民网络参与实践的经验总结以及对辽宁建言“十二五”活动这个典型案例的深入剖析,对公民网络参与问题进行了理论探讨和实证研究。提出了网络条件下的政府创新问题,并对新时期公民网络参与模式的选择进行了探索,以期对我国公民网络参与良性、有序、健康的发展提供可资借鉴的启示。 关键词公民参与;公民网络参与;政府创新;模式选择 An Empirical Research of the Citizen’s Internet Participation ( A case study of social practice in Liaoning province ) Guo xiaoming Southwest China Normal University,Chongqing 091057,China Abstract: With the rapid development of global digital technology, internet is playing an important role in the transformation of Chinese social economy and political environment. Therefore, researching c itizen’s internet participation in order to investigate the internal role of virtuous circle mechanism will have both theoretical and practical significance. The research of citizen’s internet participation started late in China, it also lack of empirical support. This research will summarize the experience of citizen’s internet participation in Liaoning province in order to study closely of a classic case – the activity of suggesting "12-5", by using the theories of democracy and citizen’s participation. I t will investigate the issues in citizen’s internet participation from both theoretical and practical perspective. The research will also bring up the issues of government’s innovation within an internet environment and how to select an appropriate model o f citizen’s internet participation. It is expected to give some inspiration in developing a healthy environment for citizen’s internet participation. Key words:Citizen’s participation; Citizen’s Internet Participation; Government Innovation; Model Selection

网络与新媒体的兴起对社会互动的影响 信息技术在全球范围内以不可逆转之势深刻影响并改变了人的生活,互联网与新媒体日益成为大众关注的焦点。如今我们可以看到网络化趋势的扩张渗透到世界的每个角落,其速度之惊人,范围之广让人意识到互联网作为一次科技革命,正在改变人的生存方式和生活观念。 人们在互联网上通过QQ、微博、微信、贴吧、论坛等互动媒介形成具有共同价值观、归属感的群体,由此出现了强调具有精神共同体属性的“虚拟社区”,即由网民在电子网络空间进行频繁的社会互动所形成的具有文化认同的共同体及其活动场所。在网络“虚拟社区”中,人们建立了密切的联系,并且还把这种友谊关系延伸到现实社会中,实现现实生活中的社会互动。 网络与新媒体的兴起为人们的社会互动提供了一些便利。 网络与新媒体的兴起使社会交往更高效。网络世界改变了人们传统的时空观念,时间在信息网络上似乎有了不同的意义。因特网的应用,极大地缩短了交流信息的距离,在互联网上交往的人们,国界和地界暂时消失,距离感变得模糊,尽管彼此相隔万里,网上聊天近乎面对面,即时交流彼此信息。社会互动获得了前所未有的广阔空间和自由天地。 网络社会中的交往摆脱了时间与空间的限制,扩大了社会互动的广度,使人与人之间的交往更具开放性与普遍性。在网络出现以前的社会,由于受到客观条件的限制,人们的生活环境局限于狭小的范围内,人们的交往活动往往只能局限在一个有限的时空范围内,生活单一且封闭。网络社会是一个完全交互的世界,在网络社会中,每一个成员都可以是信息的发布者,发布的信息也可以被人随意浏览并发表意见。网络空间的出现,促进了交往方式的革命。它克服了以往受时空局限的“点对点”交往的局限性,实现了“点对面”,甚至是立体的全方位交流。近几年,网络技术发展到手机上网、无线上网,更增加人们交往的便利性。 网络与新媒体的兴起使社会交往更平等。由于网络的虚拟性,人们的网上交往无需考虑自己或对方的社会地位、经济收入、宗教信仰等社会现实生活中无法回避的因素,人们可以进行比较单纯的非功利性质的交流,交流双方都不会产生任何心理负担,不必顾虑世俗间的偏见和利益冲突,避免了现实世界的危机和压力,实现了真正意义上的平等交流。 网络中的人际交往突破了现实社会中的过多掩饰与虚伪,呈现出真实性的特征。人与人之间的交流是否真实是人们进行社会交往能否成功的关键,但在现实的人际交往中,限于种种客观条件的限制,人们为了维持业已形成的交往关系,很多时候不得不做一些虚伪的事、

第六章社会互动 (一)社会互动概念 社会互动就是人们对他人采取行动或对他人的行动做出反应的过程。它包括所有的社会行动。 (二)社会互动的构成因素 构成社会互动,一般具备以下三个因素 (1)必须要有两个或两个以上的互动主体。 (2)互动主体之间必须发生某种形式的接触。 (3 )参与互动的各方有意识的考虑到行动?符号所代表的意义。所谓社会互动,就是个人和个人之间、个人和 (一)符号互动论布鲁默 符号互动理论的很多关键思想都是在美国社会心理学家乔治.米德最早的著作中作了论述。简单地说,我 们可以把符号互动理论解释为:第一,我们通常用符号来代表一些事务,这些符号都是能够由意义地代表另一事务地,是在社会互动中形成地;第二,我们针对我们对符号的意义来采取行动;第三,我们对彼此的行动有所反应之前,经历了一个内在阐释的过程。 (二)拟剧论戈夫曼 拟剧论使用表演和比喻来说明日常生活中人的互动的理论。它的基本观点是:社会是一个舞台,全体社会成员是在这个舞台上扮演不同角色的演员。他们都在社会互动中7表演?±自己,塑造自己的形象并更好地达 到自己的目的。拟剧论的代表人物是戈夫曼。 (三)常人方法学加芬克尔 常人方法学的创始人加芬克提出了常人方法学这一词。 常人方法学的基本假设是:在现实生活中,社会成员依据一定的规则和程序来进行社会互动,这些日常生活中不成文的、大家公认的互动规则是一切社会活动的基础。常人方法学是对一定社会成员在日常生活的社会互动中所遵循的规则的社会学研究。 (一)交换的概念和构成要素 社会生活中的很多互动的表现形式是交换。交换指的是在一定的规则下,行为者为了获得回报而行动、并获得回报的社会互动形式。换言之,交换是不同行为者之间彼此通过转让自己所有物而获得对方所有的的行动。 按照这个定义,构成交换应该有四个要素:目标、付岀、回报和效益。 (二)交换的类型 交换可以分为两种类型:物质的交换和非物质的交换。 (三)交换存在的社会基础 交换主要是有社会差异引起的,在社会中,处于交换行为中的各方都以自己的所有物为手段,以对方的所有物为目 (一)合作的概念 合作,就是指在社会互动之中,行为者之间为达到某些共同的利益或目标彼此密切配合的一种联合行动。 (二)合作的类型 按照合作的发展程度,可以将合作划分为四种类型: 1. 自发性合作,这种自发的合作直接产生于某种情景下的实际需要,有时它直接体现为相互的援助行为。

2018年公民网络政治参与现状 摘要近些年来,我国公民的主人翁意识不断提高,参与国家大事的愿望不断增加,网络政治成为人们参与国家政治生活的一个非常有效的方式。由于网络政治的兴起,一些问题也不断的涌现出现,一方面,我国网络政治本身存在一些问题,另一方面,公民的民主、公平意识有待提高。为了进一步的提高我国公民的参与政治生活的积极性,我们应该完善我国公民网络政治参与的法律法规建设,加强网络道德教育,提高我国公民参与网络政治整体素质等等。 1我国公民现阶段网络政治参与途径概述 1.1通过网络舆论进行有效监督 网络舆论监督是我国公民进行政治监督的一种高效且便利的方式,公民怎样利用网络舆论监督进行公民政治的参与,就成为了重要的内容之一。在网上,公民可以发表自己关于政府行为的看法,在一些政治生活的大事上有自己的话语权,而且这种话语权的力量非常大,甚至可以影响国家权力机关的政策抉择,改变整个事件的走向。 1.2通过网络论坛平台进行民意表达 公民参与网络政治的一个很重要的形式就是通过网络论坛。论坛是一个平台,可以供大家进行交流、讨论。 在这里,信息是共享的,也是可以传播的。大家不仅可以发表一些言论,还可以在这里发表自己对于某一件事情的看法,让大家都可以看到,并且针对这件事情进行深入的讨论。 1.3通过国家权力机关人员进行在线交流 公民参与网络政治还有一个很重要的形式就是与政府有关人员进行在线交流。这是一个非常直接的形式,公民就相当于直接与政府进行对话,不必再通过人大代表等中间人员和中间环节。这可以大大的提高公民参与政治的积极性,肯定了人民的主体地位,也尊重了人民

的主体地位。我国人民可以面对面的与政府有关人员进行交流,发表自己对于一些国家大事的意见,或者告知政府有关部门自己的一些诉求。 2我国公民网络政治参与过程中存在的不足 2.1我国公民网络政治参与法制不健全 我国公民享有监督国家机关以及国家机关工作人员的权利,但是在现实生活中,我国公民参与政治生活也有一些困难。我国公民网络政治参与法制不健全,这是阻碍我国公民正常表达诉求的一个绊脚石。有些公民对于网络参与不是很擅长,而一些对于网络比较擅长的人就会通过自己在网络上的人脉资源来汇集选票,来引导那些对于政治生活不是很熟悉的人来给自己投票。这种行为在一定程度上损害了公民的合法权益,不利于健康的网络政治环境的建立。2.2网络政治参与人员的整体素质有待提高我国公民参与政治的意识不高是现阶段存在的事实。一些公民就对国家大事漠不关心,更别提参与网络政治了。因此,我国公民参与网络政治的积极性不高是一个制约公民参与政治生活的一个巨大障碍。同时,因为网络参与的特点,所有在网络上参与政治生活的公民身份、电话以及家庭住址等个人信息都不会公开。在网络中大家互不相识,导致有一些政治素养比较低下的公民就会在网络上散播自己的不良情绪,对于政治充满恶意,甚至捏造虚假的信息来发泄自己的怨气。因此,提高公民的政治意识以及政治素养是一件根本又很关键的事情。 2.3我国公民网络政治参与积极性较低 我国曾历经了几千年的封建文化,封建思想在我国公民脑中根深蒂固。虽然时间现如今我国的社会性质已经转变,但是在这种思想下,我国公民参与网络政治的积极性不会太高,总是对于政治避而远之。因此,对于我国政府有关部门的工作不是抱着一种监督的心态,而是一种逆来顺受的顺从心态。即使在新中国建立之后,公民参与政治的积极性虽然有所提高,但是热情并不是很高涨。甚至,还有一些人认为远离政治是一种明智的选择,远离了政治就远离了很多是非,这种观念在不少公民的头脑中还是存在。

近十年国内公民参与研究述评 2013-11-11 08:40来源:《学术研究》2013年6期作者:郭小聪代凯字号: 核心提示:随着国内公民参与实践的增多和形式的创新,以及中央提出“扩大公民有序政治参与”等政策导向影响下,公民参与研究吸引了许多行政学、政治学和社会学等学科学者的关注并取得了一批富有价值的成果。公民参与研究具有很强的实践导向性,如何使公民参与取得好的效果是学术研究应有的实践关怀。为推进国内公民参与研究的知识累积与公民参与实践的有益发展,本文试图对近十年国内公民参与的已有文献进行梳理。 【内容提要】公民参与是当前国内学术界研究的热点议题之一。通过对近十年国内公民参与的已有研究进行梳理,我们发现,围绕非制度性参与是否属于公民参与,学者们对公民参与概念的理解存在广义和狭义两种认知。关于国内公民参与实践的研究存在制度―结构分析和过程―事件分析两种路径,形成了参与式民主、参与式治理和社会资本三种理论取向。已有研究存在研究方法非规范化与缺少理论建构等问题。在研究中保持问题意识和方法意识、构建本土化的理论与开展高水平的定量研究,是未来公民参与研究的方向。 【关键词】公民参与/参与式治理/决策制定 近年来,随着国内公民参与实践的增多和形式的创新,以及中央提出“扩大公民有序政治参与”等政策导向影响下,公民参与研究吸引了许多行政学、政治学和社会学等学科学者的关注并取得了一批富有价值的成果。公民参与研究具有很强的实践导向性,如何使公民参与取得好的效果是学术研究应有的实践关怀。为推进国内公民参与研究的知识累积与公民参与实践的有益发展,本文试图对近十年国内公民参与的已有文献进行梳理。 一、西方公民参与研究引介 国内学界关于公民参与的研究始于对西方公民参与概念和理论的引介。在西方发达国家,公民参与政府决策或公共政策制定有着悠久的历史和传统,理论研究方面也积累了相当多颇具价值的文献。因此,对西方公民参与研究的引介成为早期国内公民参与研究的一个重要内容。从时间序列上看,国内学者对西方公民参与研究的引介大致可分为两个阶段:前期阶段,学者们探讨的问题更多地集中在公民参与的内涵、方式类型、优缺点和理论依据等方面;近年来,学者们关注的焦点开始转向公民参与的策略、模型等问题。 对公民参与的内涵、方式类型、优缺点和理论依据等问题的探讨带有比较明显的规范分析和功能分析色彩。已有研究中,党秀云基于西方公民参与研究文献,对公民参与的内涵、价值和方式等问题进行了一般性的分析和介绍。[1]一些学者借鉴Arnstein的“公民参与阶梯理论”和托马斯“政策质量”和“政策可接受性”的划分标准,依据不同方式的参与程度和对决策制定的影响力,对不同的公民参与方式进行了类型学的划分。[2][3]除了一般性的功能分析外,一些学者援引西方学者Irvin和Stansbury的研究,从决策过程和决策结果,公民收益/损失和政府收益/损失四个维度,分析了公民参与的优缺点。[4][5]此外,不少

必修2《公民的政治参与》教案 【课标再现】 一、教学目标 略 二、教学重难点 略 三、教学工具 多媒体课件 四、课时 3课时 五、教学过程

直接导入 作为国家的主人,我们的政治生活是丰富多彩的,既拥有很多的政治权利,也必须履行相应的政治性义务,那么,我们具体该如何去参与政治生活呢?这就是本课所要学习的内容,让我们以主人翁的身份一起去过一次真正的政治生活。 正文 一、民主选举:投出理性的一票 〔引〕公民的基本政治权利是(选举权和被选举权),那么我们如何行使这个权利呢? 为了更好地行使选举权,我们先了解一下当前有哪些主要的选举方式。 (一)选举方式的比较 〔注〕这里的选举是广义的,不仅仅是选举权中人大代表的选举,还包括政府领导成 员的选举。 学生活动:阅读P1/16,比较直接选举与间接选举的优缺点,并完成下表。 1.从选民的角度看,分为直接选举和间接选举

《选举法》第二条:全国人民代表大会的代表,省、自治区、直辖市、设区的市、自治州的人民代表大会的代表,由下一级人民代表大会选举。不设区的市、市辖区、县、自治县、乡、民族乡、镇的人民代表大会的代表,由选民直接选举。 2.从候选人的角度看,分为等额选举和差额选举 学生活动:阅读P2/16,比较等额选举与差额选举的优缺点,并完成下表。 《选举法》第三十条:全国和地方各级人民代表大会代表候选人的名额,应多于应选代表的名额。由选民直接选举的代表候选人名额,应多于应选代表名额三分之一至一倍;由地方各级人民代表大会选举上一级人民代表大会代表候选人的名额,应多于应选代表名额五 分之一至二分之一。

3.竞选 利:有助于选民了解候选人 弊:如果对竞选不加以有效规范,容易导致虚假宣传、金钱交易等情况的发生。 (二)选举方式的选择 1.选举方式的影响因素 社会经济制度、物质生活水平、选民的文化水平等。 学生活动:你能分析这些因素是怎样影响选举方式的吗? 2.选举方式的选择 选举方式的选择要体现国家性质,并与社会进步、经济发展状况相适应。 1979年7月1日,五届全国人大二次会议通过《选举法》。 1982年第一次修正, 1986年第二次修正,一律实行差额选举。 1995年第三次修正,简化直选程序 A.顺应社会和经济发展,直选范围扩大到县级,实行普遍的差额选举 B.我国将在相当长的一段时间内采用直接选举与间接选举相结合的选举方式 (三)珍惜自己的选举权利 学生活动:阅读P2-4/18,你觉得从选民的角度,影响选举效果的因素主要是什么?选民参与民主选举的素养,即参加选举的态度和能力,是影响选举效果的重要因素。 1.公民参与民主选举的态度。是否积极参加选举,认真行使这一权利,是衡量公民参 与感、责任感的重要尺度。 2.公民参与民主选举的能力。怎样行使选举权,如何投出自己神圣的一票,是公民政治参与能力的体现,也是表明公民政治素养高低的重要标志。 学生活动:P18的探究活动 二、民主决策:作出最佳的选择

网络社会中群体意识的发生与引导 陈联俊 内容提要:网络社会中群体意识的形成对于网络社会、公民自身乃至现实社会的发展有着 重要影响。网络社会群体意识的发生缘由主要有政治诉求、经济利益、文化传统、价值取向 等。其发生特点是虚拟的公共空间、相似的境遇基础、多样性的统一、渐进性的变化等。网 络社会群体意识的发生方式主要表现在群体认知、群体心理、群体互动、群体态度等方面。 应该着重从归因分析、传播路径、意见领袖、规范指引等几个方面着手进行有效引导。 关键词:网络社会;群体意识;发生;引导 胡锦涛指出: 互联网已成为思想文化信息的集散地和社会舆论的放大器,我们要充分认识以互联网为代表的新兴媒体的社会影响力。 随着网络时代的到来,人们的生产、生活方式发生了很大的变化 ,尤其是人们的思想意识随着环境的改变而发生了很大的改变,这些变化不仅表现为个体意识的变化,还表现为群体意识发生了改变,这些改变深刻地影响着现实社会的政治、经济、文化等方面的发展。那么,网络社会中群体意识究竟是怎么产生的?它的发生原因以及发生方式如何?它的产生表现出哪些特征?我们应该怎样对其进行有效的引导呢? 一、网络社会群体意识的发生缘由 所谓群体意识是指一定人群所结成的社会共同体的共同意识,它是为群体的实践、利益和需要服务的,是人群集合体社会关系的反映。网络社会群体意识的产生基础是网络社会,网络社会是与现实社会有着很大差别的社会形态 ,主要有以下四个因素导致网络社会中群体意识的产生。 (一)政治诉求 亨廷顿认为, 权威的合理化、结构的离异化及大众的参政化就构成了现代政体和传统政体的分水岭。 在现代政治社会中,大众参与政治的诉求越来越强烈,他们谋求通过各种手段来实现自己的政治利益。马尔库赛批判科学和技术本身成为意识形态,具有明显的工具性和奴役性。但是,不可否认的是网络技术的出现为人们表达自己的政治愿望和政治诉求提供了便捷的手段。一方面人们可以通过网络表达对现实政治秩序的支持和拥护,进而形成主流意识形态的支持群体,推动现实政治的发展和进步。另一方面,在现实社会中本来处于压抑状态的政治诉求,网络社会的出现给他们提供了出口。这种在政治诉求基础上形成的群体意识,大多呈现出几个特点: (1)强烈的现实政治性。无论是现实政治的支持者或者反对者,一旦共同的诉求在网络社会中 胡锦涛: 在人民日报社考察工作时的讲话 , 人民日报 ,2008年6月21日。 刘文富: 网络政治学 ,第62页,商务印书馆,2002年版。 曼纽尔 卡斯特: 网络社会的崛起 ,第434页,社会科学文献出版社,2006年版。 塞缪尔 亨廷顿: 变化社会中的政治秩序 ,第27页,上海世纪出版集团,2008年版。

十万种考研考证电子书、题库、视频学习平台 第八章社会网络与社会群体 8.1复习笔记 一、社会网络 1.社会网络的含义 社会网络是社会行动者(个人、群体、组织等)及他们之间关系的集合。 (1)社会网络与社会互动 社会网络是行动者在互动中形成的社会联系。社会网络与社会互动之间有着密切关系: ①社会网络是社会互动的背景,大多数社会互动都发生在社会网络结构之中。 ②社会互动虽然是在社会结构中进行的,但同时社会互动也形成新的社会网络。 (2)社会网络与社会群体 ①共性。共享某种程度的认同感和团结感,有某种共同目标和期望。 ②异性。群体成员的同质性更强,群体更具凝聚力,而社会网络联系则较局限与松散;个体所属的群体往往是有限的,个体所属的网络则是多重的,如同学网络、朋友网络、亲戚网络等。 (3)现代交通和互联网与社会网络 现代交通和互联网等传媒技术的发展,对社会交往产生了巨大的影响,尤其是互联网,通过互联网等途径的人际交往的跨时空性、匿名性、符号性等特点,使得以互联网等为中介的社会网络,与日常生活中面对面交流的社会网络在情感交流、社会信任等方面有一定的差异。

十万种考研考证电子书、题库、视频学习平台 2.社会网络的类型 社会网络是社会行动者(个人、群体、组织等)及他们之间关系的集合。 (1)按网络中所交换的资源,可分为符号资源(如信息、观念、价值、规范、消息等)网络、物质资源(指物质事物,也可能是金钱等可以换取物质事物的符号)网络和情感资源(指赞赏、尊敬、喜欢、高兴等)网络。 (2)按社会网所涉及的社会关系的类型,可分为信息网络、资金网络、讨论网、聊天网、情感支持网、社交圈、生意圈等等。 (3)按网络的主体是个人还是群体,可分为人际关系网、家庭网、组织关系网、国际关系网等。 (4)按网络成员之间关系的亲密程度可分初级网络与次级网络。 (5)按网络中联系的强弱程度可分强关系网络和弱关系网络。 (6)按网络成员相互联系的密切程度可分为闭合性网络与开放性网络。 3.社会网络的功能 (1)社会资源获取功能 人们可以通过社会网络获取资源,改变自身的社会地位。研究表明,网络关系在求职过程中相当重要。 (2)组织管理辅助功能 根据社会网络的嵌入性观点,基于网络的社会关系在几个方面会影响经济交易,如影响对信息与机会的获得,减轻与交易或企业相关的风险和不确定性等。 (3)日常生活联系功能 社会网络在日常社会生活中有重要的社会支持功能,如亲友网、聊天网、社会支持网等

附:论文格式模板(仅供参考) 论文题目:公民政治参与与和谐社会构建 作者姓名: 所学专业:行政管理学 准考证号: 指导教师: 二零一一年七月

公民政治参与与和谐社会构建 内容摘要:公民政治参与是现代政治学中一个重要的概念,是民主政治建设的核心。在经济全球化、政治民主化、文化多元化的时代,政治参与呈现出扩大的趋势。现代民主政治发展的过程同时也是政治参与不断扩大的过程,一个国家公民有序政治参与的程度和水平越高,这个国家的政治发展程度就越高。目前我国提出了建设社会主义和谐社会的发展目标,社会主义和谐社会是物质文明、政治文明和精神文明协调发展与相互促进的社会,在构建和谐社会进程中必然要求发 展公民的有序政治参与,充分发展公民政治参与是社会主义民主政治的要求,必然也是社会主义和谐社会的要求。公民有序政治参与是衡量一个国家民主政治发展和社会公平的尺度,也是一个社会稳定与和谐的标尺。要实现和谐社会的目标,公民参与政府管理是不可或缺的。公民通过合法的渠道参与政治活动的管理,不仅是社会主义民主的必然要求,也是实现群众路线的重要途径,还是监督行政权力运行和行政体制改革的重要环节。 关键词:有序政治参与和谐社会构建民主政治

目录 一、公民政治参与对于构建和谐社会的意义和影响------------------------1 (一)公民政治参与是民主法治的衡量标准------------------------------1 公民积极的政治参与既是执政为民的要求,更是社会主义民主与法治的最高表现,是社会主义和谐社会所具有的内在价值。 (二)政治参与是社会公平正义的必然要求------------------------------2 公民政治参与可以使政府行为相对透明化,从而在一定程度上解决了普通公民与政府之间的矛盾。 (三)政治参与是社会充满活力的集中体现------------------------------3 政治参与的扩大化被看作是社会现代化的主要内容,“它对一个国家或地区经济社会发展具有重要的推动作用”。 (四)有序的公民政治参与和无序的公民政治参与对社会和谐与稳定的影响--3 文化大革命和改革开放对我国社会主义和谐社会的不同影响 二、公民政治参与是构建和谐社会的重要手段----------------------------4 (一)制度化政治参与是社会各阶层的利益协调机制----------------------4 (二)制度化政治参与是公共政策合法性的有力保障----------------------5

第五章社会互动与社会网络 一,什么是社会互动 我们几乎总是被卷入社会互动(social interaction)之中,在这种互动过程中,人们以相互的或交换的方式对别人采取行动,或者对别人的行动作出回应。社会互动以这样或那样的方式,构成了人类存在的主要部分。 人类的互动是有意义的,而动物只是通过对一系列刺激反映来进行互动。 韦伯认为,社会学家们必须把他们自己放到他们所研究的人的位置,然后去阐释他们的思想和动机。他把这种方法叫做移情式理解。 二,符号互动论 (一)乔治·赫伯特·米德 按照米德的观点,行动(act)是指某个人在特定情境下的全部反应。它不仅包括人们的实际行为,而且包括他们对环境中特定事物和人的注意,以及他们对那些事物或人的感觉和想法。 米德认为,人类与动物不同,还在于人类有自我。我们针对自我采取行动,就像我们针对另外一个人一样。 米的强调人类互动在很大程度上受文化意义的影响,并且多数文化意义是象征性的。 米德的主要贡献在于,他发现人类在日常生活中,不断学习由社会构建并由大家共享的象征意义,同时,人类还与他们自己交流这些意义。按照米德的观点,人类互动是基于有意义的符号之上的一种行动过程。 (二)符号互动论的原理 布鲁默总结了互动论的三个基本原理:第一,我们依据我们对事物所赋予的意义而对其采取行动;第二,我们所赋予的事物的意义源于社会互动;第三,在任何情况下,为了赋予某种情境以意义,并决定怎样采取行动,我们都要经历一个内在的阐释过程——我们与我们自己交流。 按照符号互动论的观点,在我们行动时,我们必须调整我们的行为,以便于其他人在同一社会情境下的行动和思想达成一致。要做到这一点,我们首先必须阐释他人行为的象征意义。 人们如何理解他人对于某些符号所赋予的意义,这是经由米德所说的角色置换(role taking)过程而获得的。人们往往站在他们互动对象的角度来想象自己。

社会网络理论的概述 背景: 社会网络理论发端于20世纪30年代,成熟于20世纪7O年代,是一种新的社会学研究范式。从3O年代到60年代,“社会结构”的概念从心理学、社会计量学、社会学、人类学、数学、统计学、概率论等不同的领域不断深化,形成了一套系统的理论、方法和技术,成为一种重要的社会结构研究范式。社会网络理论到20世纪90年代才开始被广泛应用于企业研究领域。 社会网络的概念最早是在英国著名人类学家R·布朗对结构的关注中提出来的。布朗所探讨的网络概念聚焦于文化是如何规定有界群体(如部落、乡村等)内部成员的行为,他的研究比较简单,实际的人际交往行为要复杂得多。较成熟的社会网络的定义是Wellman于1988年提出的“社会网络是由某些个体间的社会关系构成的相对稳定的系统”,即把“网络”视为是联结行动者(actor)的一系列社会联系(social ties)或社会关系(social relations),它们相对稳定的模式构成社会结构(SO—cial structure)o随着应用范围的不断拓展,社会网络的概念已超越了人际关系的范畴,网络的行动者(actor)既可以是个人,也可以是集合单位,如家庭、部门、组织。社会网络与企业知识、信息等资源的获取紧密相关。网络成员有差别占有各种稀缺性资源,关系的数量、方向、密度、力量和行动者在网络中的位置等因素,影响资源流动的方式和效率。 社会网络理论的发展 (一)怀特的市场即网络思想 美国哈里森#怀特(HarrisonWhite)在其1981年的著名论文5市场从何而来6中指出,市场是从社会网络发展而来的。提出/社会网是经济交易发生的基础0。怀特认为,市场是社会网,首先是社会关系。怀特对作为角色结构的市场的分析,这是对社会关系网络理论的一种开拓性的研究。 (二)格兰诺维特的弱关系力量假设和/嵌入性0概念 格兰诺维特是社会关系网络理论的最主要创立者,他的研究成果具有划时代的意义。1973年在5美国社会学杂志6上发表的/弱关系的力量0一文,被认为是社会网研究的一篇重要文献。他首次提出了关系力量的概念,并将关系分为强和弱,认为强弱关系在人与人、组织与组织、个体和社会系统之间发挥着根本不同的作用。强关系是群体、组织内部的纽带,而弱关系是群体、组织之间的纽带。在他看来,强关系是在性别、年龄、教育程度、职业身份、收入水平等社会经济特征相似的个体之间发展起来的,而弱关系则是在社会经济特征不同的个体之间发展起来的。因为群体内部相似性较高的个体所了解的事物、事件经常是相同的,所以通过强关系获得的信息往往重复性很高。而弱关系是在群体之间发生的,由于弱关系的分布范围较广,它比强关系更能充当跨越其社会界限去获得信息和其他资源的桥梁,可以将其他群体的重要信息带给不属于群体的某个个体。在与其他人的联系中,弱关系可以创造例外的社会流动机会如工作变动。 格兰诺维特于1985年在5美国社会学杂志6上又发表了一篇重要论文/经济行动和社会结构:嵌入性问题0。他在该文中进一步发挥了卡尔#波兰尼在5伟大的转折6一书中提出的/嵌入性0概念。他认为经济行为嵌入于社会结构,而核心的社会结构就是人们生活中的社会网络,嵌入的网络机制是信任。格拉诺维特认为,信任来源于社会网络,信任嵌入于社会网络之中,

关于网络时代的社会互动的调查问卷 您好: 本问卷旨在了解您对于微博的使用、看法等情况。这次调查是不记名的,对于您的回答我们将严格保密,调查数据只是用于总总体分析。在此感谢您在百忙之中给予配合,认真地完成如下的调查。谢谢! 说明: 1.请将每道问题的答案写在题首处 2.若无特殊说明,一个问题只能选择一个答案 3.填写问卷时,请不要与他人进行讨论 Q1 .您的性别 A.男 B.女 Q2.您的年龄 A.20岁以下 B.21-30岁 C.31-40岁 D.41-50岁 E.51岁以上 Q3.您的学历 A.高中/中专以下 B.高中/中专 C.大专 D.本科 E.本科以上 Q4.您的上网频率 A.频繁 B.经常 C.偶尔 D.很少E从不. Q5.你经常使用的社交软件 A.微博 B.微信 C.QQ D.人人 E.其他 Q6.您注册微博了吗? A.注册了 B.没有注册(选择A,请您接着回答下面的问题,选择B请您跳转第16题) Q7.您注册微博多久了 A.不到3个月 B.3-12个月 C.1-3年 D.3年以上

Q8.您目前常使用的是哪个网站的微博 A.新浪微博 B.腾讯微博 C.网易微博 D.其他 Q9.您一般在什么情况下用手机上微博?【可多选】 A.等候的时间 B.交通中(坐车等) C.游玩或逛街的时候 D.睡前或早起后 E.上班或上课时 F.其他_____________ Q10.您登陆微博一般做些什么?【可多选】 A.写微博,发表自己观点(或发泄情绪) B.浏览关注的人动态情况和观点 C.随便看看大家在讨论什么,了解热点话题 D.参与热点话题的讨论 E.查看对自己或某人的口碑评价 F.提出问题,希望获得更多人的建议 G.结交在虚拟社区中有趣的人 H.其他____ Q11.在微博上,您会去主动关注的是 A.朋友微博 B.喜爱的品牌微博 C.媒体微博,如新周刊等 D.名人微博 E.热门话题/人气推荐微博 F.其他____ Q12.您觉得微博吸引您的最主要地方是 A.界面简单操作方便且支持手机 B.信息更新、及时快速 C.多平台性、互动性强

加强服务型政府建设中的公民参与 摘要:我国的服务型政府建设正如火如荼的进行,致力于转变政府的职能,实现政府职能和制度的创新,把我国建设成精简高效的“小政府,大社会”的国家。服务型政府是以人为本、公开透明、具有回应性的有限政府,本质上要求广泛的公民参与。本文从法律法规建设、参与意识和能力、参与渠道等方面找出了目前我国公民参与的不足,并针对这些不足总结了加强公民参与的政策建议。 关键词:服务型政府;公民参与;政务公开 建设服务型政府是当今世界多数国家行政改革追求的目标。2006年3月,我国政府制定的《国民经济和社会发展"十一五"规划纲要》明确提出,加快建设服务政府、责任政府、法治政府,它标志着服务型政府已经成为我国行政体制改革的目标。建设服务型政府是一项系统的工程,不能仅仅依靠政府部门及公务员本身,需要公民的积极参与。广泛有序的公民参与是服务型政府建设的内在要求。 一、服务型政府与公民参与 服务型政府也就是为人民服务的政府,它是在公民本位、社会本位理念的指导下,在整个社会民主秩序的框架中,把政府定位于服务者的角色,并通过法定程序,按照公民意志组建起来的以“为人民服务”为宗旨,以公正执法为标志,并承担着相应责任的政府。服务型政府是民主的、透明的、有限的、回应性的便民政府。 服务型政府的建设以新公共服务理论为指导。新公共服务是关于公共行政在将公共利益、民主治理和公民参与置于中心地位的治理系统中所扮演角色的一系列思想和理论。①新公共服务强调:公务员要着重关注公民并且在公民之间建立信任和合作关系,公共政策可以通过公民参与和合作得到最有效的实施,公务员要帮助公民明确表达和满足他们的共同利益需求。同时,在新公共服务理论的理论来源——民主公民权理论、社区与公民社会理论、组织人本主义、后现代公共行政中都强调公民参与。因此,公民参与是新公共服务理论的核心理念之一,也是建设服务型政府的内在要求。 公民参与,是现代西方政治学率先提出的一个重要术语。它“不仅是指公民的政治参与,即由公民直接或间接选举公共权力机构及其领导人的过程,还包括所有关于公共利益、公共事物管理等方面的参与”。②它是指公民自愿地通过各种合法方式参与政治生活的行为,也就是普通公民运用和行使公民权利试图影响公共政策和公共生活的一切活动。 ①[美]珍妮特·V·登哈特,罗伯特·B·登哈特,新公共服务[M].北京:中国人民大学出版社,2004,(3). ②罗豪才.健全公民参与机制,推动政治文明建设[N].人民日报,2003-09-09.

作者:詹姆斯.E.凯茨罗纳德.E.莱斯著 本书从人际沟通的三个领域探讨互联网的影响,这三个领域是接触互联网技术、通过互联网参与群体和社区以及使用互联网进行社会互动和表达。 1、关于互联网影响的反乌托邦观点 登录上网 缩小参与者的范围 煽动种族分裂 限制言论 限制经济机遇 降低自尊 压制政治呼声 侵蚀文化传统 产生网络巴尔干化(cyberbalkanization,网络巴尔干(半岛)化),指网络上志趣相同的人自成一个个小团体、小圈圈,且相互排挤或敌对的分裂情况。 限制利益 不方便 由于缺乏代表性而损害政治合法性 减少个人与市民隐私 参与 破坏当地与本土文化 剥削人民 降低生活质量 减少社区参与 支离社区,导致追求狭隘利益与网络巴尔干化 限制社会联系(孤立与混乱) 激起过度的社会联系(成瘾) 招致网络骚扰甚至杀身之祸 挑拨种族冲突与民族冲突 激起他人的仇恨 社会互动与表达 由跨国公司垄断 助长儿童色情 助长贩卖儿童 引发情感诈骗 发展出导致混乱的多种自我 扼杀创造性 导致死记硬背的学习 降低智力产品的质量 暗许剽窃 缺乏艺术完整性 滋长成瘾行为(性、赌博、互动、暴力游戏、非暴力游戏、白日梦) 2、互联网影响的乌托邦观点 登录上网 克服差异,比如:地理、社会阶级、种族与民族、年龄、性别、时区、年代、意识形

态 为参与者提供更多机会 鉴别新天才,丰富文化 鼓励更强的容忍 参与 克服物理上的或暂时的社区边界限制 复兴社区 积极开展志愿活动 产生共享信息与社区观 激发超越本地的能动性(或积极性) 丰富文化产品 弥补离线关系 社会互动与表达 是社会的、多样的、频繁的 弥补与加强离线互动 允许形成友谊 维持或保持与家庭、朋友的关系 帮助年轻的用户发展其身份,并使其社会化为成人角色 管理照顾婴儿、保育员与课堂 创作作品和通信 允许表达新的创造性艺术 3、双面(Syntopian)现实 互联网在促进专业化和助长差异性的同时,也激励新型的互动和组织。这就是当我们提及“无形鼠标”时想要表达的一个思想。 从另一个意义上来说,互联网不仅允许我们变得更自我,而且也为个人和社区的利益创造社会资本。 4、参与实例:无形鼠标的证据 社会支撑网络 互助社区 指导 辅导 家庭参与 维持远距离的关系 建立新家庭:收养、领养和团聚 家庭历史和当前事件:家谱、记录童年、网络摄像头:通过互联网监督指导孩子 人际社会网络:维持、重建和确认 班级重聚、军队中长大的儿童、前雇员、确认组 与生存、死亡和性有关的参与: 关于生命和死亡的参与:记忆永存 性作为参与互联网的一种动机 政治参与:社区建设 政治活动 利用互联网进行政治动员的局限 建立文化群体:社区建设(种族、文化和历史方面的隶属关系和努力)