第25卷第1期干旱区资源与环境Vol.25No.1 2011年1月Journal of Arid Land Resources and Environment Jan.2011文章编号:1003-7578(2011)01-074-06

西北干旱半干旱区耕地面积变化与人口、经济发展的

相关关系研究*

———以甘肃省为例

王海鸿,马琼,付士波,韩娜娜

(兰州大学管理学院兰州730000)

提要:基于甘肃省1997-2006年耕地十年变化的数据,研究了甘肃省经济发展过程中耕地面积变化的过程,并运用统计分析方法,对近十年来耕地变化与人口以及固定资产投资、人均GDP等经济指标进行相关分

析。结果表明:耕地面积与人口呈相反趋势,与固定资产投资、人均GDP、城市化水平呈正"U"型三次曲线相

关,即固定资产投资总额、人均GDP和城市化水平随着时间的推移增长到一定阶段后,它们的提高对耕地面积

减少的影响呈递减趋势。

关键词:甘肃省;耕地面积;经济发展;人口增长

中图分类号:F301文献标识码:A

耕地作为一种稀缺资源,是人类生存与发展的重要物质基础。随着我国经济发展的快速增长,人口数量的不断增加,城市化进程的加快,我国耕地数量呈现不断减少态势。鉴于耕地在国家粮食安全的重要角色,国内许多学者开始研究耕地变化的驱动力。大部分研究者的成果表明经济发展和人口增长是耕地减少的首要驱动因素[1]。因此,一些学者对全国以及某些典型地区的耕地面积变化过程与人口增长、城市化及经济发展的关系做了一些研究,取得了不少进展。曲福田(2004)通过对天津市、山东省、江苏省、上海市、广东省、福建省6个典型地区经济发展过程中耕地损失的分析,认为经济增长与耕地数量之间存在类似库兹涅茨曲线型关系。杨桂山(2005)对长江三角洲耕地数量变化的研究,选择人均GDP作为经济发展水平指标,分析了长江三角洲1978 1998年耕地面积变化与经济发展水平之间的关系,研究发现耕地面积随人均GDP的增长呈显著的指数型减少,表明经济发展与耕地占用之间的拟合趋势线形式上仍表现为"倒U"型。张正栋(2005)采用1970-2004年的统计资料,用统计方法,研究了近35年来海南岛耕地变化过程与人口增长、经济发展之间动态变化关系,研究表明人口增长、经济发展与耕地面积变化之间存在着比较明显的呈类似库兹涅茨曲线倒"U"型关系,耕地减少量呈现先减小后增大再减小的趋势。以上研究成果,都是对经济较为发达的省份所作的研究[2-8]。

甘肃省地处西北,经济发展水平不高,还处于工业化过程中,虽然随着西部大开发的力度加大,经济增长速度加快,但是还没有达到经济集约型增长的水平;而近十年里耕地资源连年减少,十年间耕地数量净减了36.77万hm2。作为西部不发达省份,甘肃省耕地资源的减少与人口、经济发展究竟有无显著性关系,存在着怎样的关系,这将是文中研究的主要目的。

1研究区与数据

1.1研究区概况

*收稿日期:2009-10-22。

作者简介:王海鸿(1971-),男,甘肃天水人。硕士生导师,副教授,博士,从事土地资源管理、区域经济研究。

E-mail:mq08@lzu.cn

通讯作者:马琼(1984-),女,甘肃陇南人,兰州大学在读研究生,土地资源管理方向。

甘肃省位于黄河上游,地处西北内陆,土地总面积为45.48万km 2。全省共14个市(州)、

86个县(市、区)。甘肃地貌复杂多样,山地、高原、平川、河谷、沙漠、戈壁,类型齐全,交错分布,地势自西南向东北倾斜。全省土地总面积居全国第七位,人均占用土地量居全国第五位。

1.2数据来源

文中所用数据主要来源于

《甘肃年鉴》(1997-2006);甘肃省土地变更调查数据(1997-2006)以及甘肃经济信息网等。

2甘肃省耕地资源的变化过程及区域差异

2.1甘肃省耕地变化过程

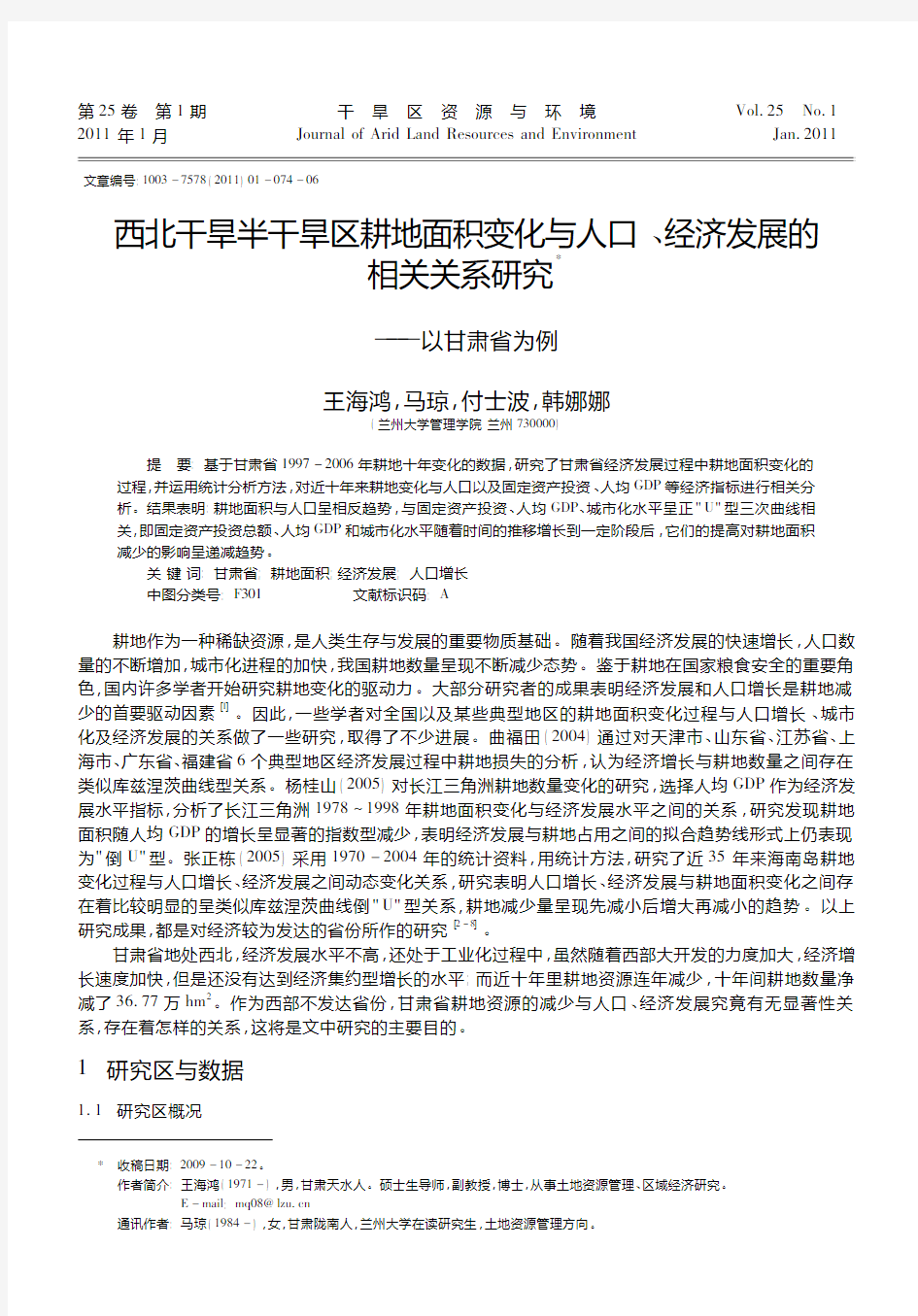

图1耕地与人均耕地年变化Fig.1The changes of the cultivated land and that per capita

1997 2006年,甘肃省耕地资源从1997年的499.

48万hm 2到2006年的462.71万hm 2,十年间耕地数

量净减了36.77万hm 2,年均减少3.68万hm 2,年均递

减率为0.74%。由图1可知,耕地面积的减少呈明显

阶段性特征。总体上看,大致分为三个阶段,第一阶段

是1997 2001年,在这段时间里,耕地面积虽在减少,

但处于低速减少阶段,共减少5.27万hm 2,年均减少量

为1.1万hm 2。第二阶段是2002 2004年,

这阶段处于急剧减少期,这三年时间,耕地减少了21.89万hm 2,年均减少量为7.3万hm 2。年均减少量为第一阶段的6.6倍。其中2002-2003年一年时间,耕地就减少了19.49万hm 2。第三阶段为2005年 2006年缓慢减少

期,随着前一阶段耕地数量的急速减少,引起了中央与地方的高度关注,国家和地方也纷纷出台政策,扭转

耕地急速减少的局面,因此,从2005-2006年耕地仅减少0.55万hm 2。耕地减少的速度有所下降,但耕

地减少的趋势亦未得到扭转

。

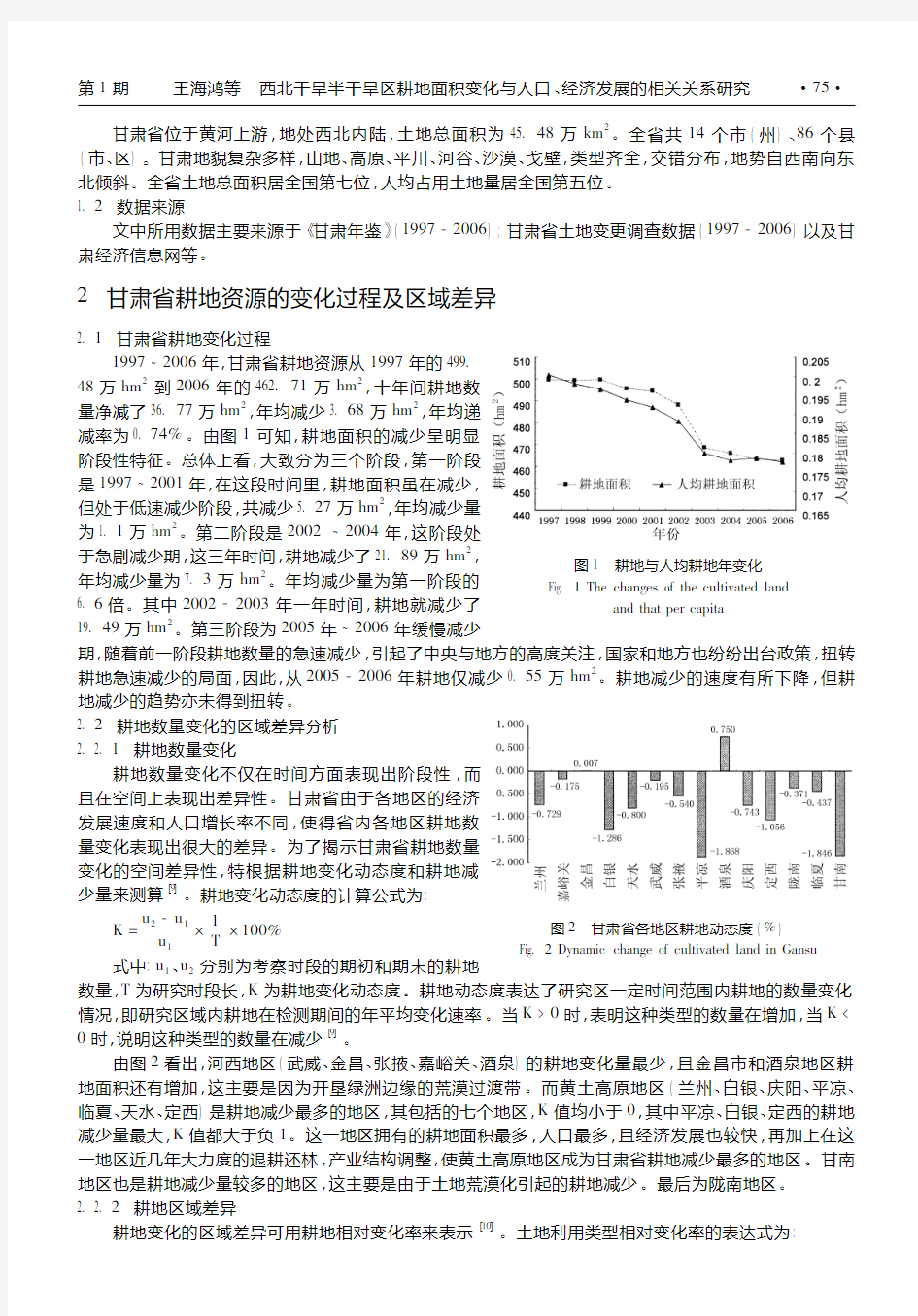

图2甘肃省各地区耕地动态度(%)Fig.2Dynamic change of cultivated land in Gansu 2.2耕地数量变化的区域差异分析

2.2.1耕地数量变化

耕地数量变化不仅在时间方面表现出阶段性,而

且在空间上表现出差异性。甘肃省由于各地区的经济

发展速度和人口增长率不同,

使得省内各地区耕地数量变化表现出很大的差异。为了揭示甘肃省耕地数量

变化的空间差异性,特根据耕地变化动态度和耕地减

少量来测算[9]。耕地变化动态度的计算公式为:

K =u 2-u 1u 1?1T ?100%式中:u 1、

u 2分别为考察时段的期初和期末的耕地数量,

T 为研究时段长,K 为耕地变化动态度。耕地动态度表达了研究区一定时间范围内耕地的数量变化情况,即研究区域内耕地在检测期间的年平均变化速率。当K >0时,表明这种类型的数量在增加,当K <

0时,说明这种类型的数量在减少[9]。

由图2看出,河西地区(武威、金昌、张掖、嘉峪关、酒泉)的耕地变化量最少,且金昌市和酒泉地区耕地面积还有增加,这主要是因为开垦绿洲边缘的荒漠过渡带。而黄土高原地区(兰州、白银、庆阳、平凉、

临夏、天水、定西)是耕地减少最多的地区,其包括的七个地区,K 值均小于0,其中平凉、白银、定西的耕地

减少量最大,K 值都大于负1。这一地区拥有的耕地面积最多,人口最多,且经济发展也较快,再加上在这

一地区近几年大力度的退耕还林,产业结构调整,使黄土高原地区成为甘肃省耕地减少最多的地区。甘南地区也是耕地减少量较多的地区,这主要是由于土地荒漠化引起的耕地减少。最后为陇南地区。

2.2.2耕地区域差异

耕地变化的区域差异可用耕地相对变化率来表示[10]。土地利用类型相对变化率的表达式为:

·

57·第1期王海鸿等西北干旱半干旱区耕地面积变化与人口、经济发展的相关关系研究

图3甘肃省各地区耕地相对变化率Fig.3Relative change rate of cultivated land in Gansu R =|K a -K b |?C a

K a ?|C a -C b |

式中:R 代表土地利用类型相对变化

率,

K a 和K b 分别代表区域某一特定利用类型研究期初和研究期末的面积,

C a 和C b 分别为全研究区某一特定土地利用类型

研究期初和研究期末的面积。此公式反

映了土地变化的区域差异,如果某区某种

土地利用类型的相对变化率R >1,则表示

该区该土地利用类型的变化较全区大。经计算,得出平凉、甘南、白银、定西耕地相对变化率都大于1,表明这些地区的耕地变化幅度大于全省水平,其中以平凉地区变化率最大,为2.32。其余地区的耕地变化均小于全省水平,天水、兰州、酒泉、庆阳四地区的耕地变化率都在0.9以上,说明这四地区的耕地变化幅度都接近于全省水平。相对变化最小的为金昌市,变化率为0.01(图3)。

3基于灰色关联度下的耕地变化与人口、经济发展的相关关系

3.1灰色关联度原理

灰色关联数学模型是灰色系统分析的一个重要方法,它是对一系统发展变化态势定量描述和比较的一种方法,其实质是对反映因素变化的时间序列进行几何关系比较,目的是寻求系统发展过程中,哪些因

素是主要影响因素,其影响程度有多大

[11,12]。3.2耕地面积变化与人口、经济发展的灰色关联分析

3.2.1指标的选取

人口数量的增加直接刺激耕地、林地、草地、城镇建设用地等各类用地的需求。人均GDP (国内生产

总值)、

固定资产投资、城市化水平这3项指标可以从总体上反映地区经济发展水平[13]。鉴于此,将以甘肃省1997-2006年的人口、人均GDP 、固定资产投资、城市化水平为指标,考察甘肃省耕地变化与人口、经济发展的相关关系。

3.2.2确定比较序列和参考序列

选甘肃省1997-2006年耕地面积为参考序列,记为X 0(t )={X 0(1),X 0(2),

…,X 0(k ),…,X 0(n )}

式中:t 表示时间;k 表示某一时刻;n 表示时刻数量。

选全省人口、人均GDP 、固定资产投资总额和城市化水平作为比较数列X j (t ),记为X1(t )、

X2(t )、X3(t )、X4(t ),j =1、2、3、4

式中:j =1、2、3、4,分别表示总人口、人均GDP 、固定资产投资总额、城市化水平的时间序列。

3.2.3数据标准化处理

为了消除原始数据量纲对各序列之间关系的影响,这里采用初值化变换,即把一组序列中的每一个数分别去除相应序列中的第一个数,得到一组新的序列,称为初值化数列,即:

X'0(t )={X'0(1),X'0(2),…,X'0(k ),…,X'0(n )}

X'i (t )={X'i (1),X'i (2),…,X'i (k ),…,X'i (n )}

3.2.4关联系数和关联度的计算

关联系数的通用计算公式为:r =(△min +q △max )/(△i (k )+q △max ),

k =1,2,……,n.式中:△i (k )=|X'0(k )-X'i (k )|;△min =min |△i

(k )|=min |X'0(k )-X'i (k )|;△max =max |△i (k )|=

max |X'0(k )-X'i (k )|;△i (k )为k 时刻两序列比较的绝对差,q 为分辨系数。两序列的关联度是两个序列各个关联系数的算术平均数,用R 值表示,公式:R (i )=1N ΣN i =1

r i 表1甘肃省耕地面积与人口、经济发展要素灰色关联度Tab.1The gray correlation degree of cultivated land and population ,economic development in Gansu Province 关联度总人口人均GDP 固定资产投资城市化水平R (i )0.57000.67530.61100.6952·

67·干旱区资源与环境第25卷

式中:N 为两个序列的数据个数;r i 为两个序列各个时刻的关联系数;R (i )为两个序列的关联度。计算关联度和排序。取分辨系数q =0.5,计算结果(表1)。

从上述关联序可看出,耕地面积与人口、经济发展要素之间的灰色关联度都大于0.5,因此它们之间

相互关联、

相互制约程度比较明显;其影响序列依次为:城市化水平>人均GDP >固定资产投资>总人口。这说明,城市化水平与耕地面积减少的关联度最大,人均GDP 和固定资产投资次之,人口对耕地面积减少的影响最少。

4耕地变化与人口增长、经济发展间关系的计量分析

通过以上灰色关联分析发现,甘肃省虽然地处西北,经济不发达,但耕地面积的变化仍然与人口、经济发展有着显著的关系。以下将通过对人口增长、经济发展与耕地变化间的数量经济分析来深入分析两者间的关系,探索两者间相互变动的规律。

图4耕地面积与人口数量Fig.4Relation between cultivated land and population 4.1耕地变化与人口的相互关系

人口作为一个独特的因素,对于土地利用变化的影

响,是人类社会经济因素中的主要因素,也是最具有活力

的土地利用变化驱动力之一[14]。以甘肃省1997-2006年

人口与耕地数量进行回归分析。绘制了人口与耕地变化

的散点图,

根据散点图的特征选择拟合曲线,发现耕地变化与人口存在较为明显的曲线相关关系;通过最小二乘法

建立三次曲线回归模型:

y =2E -05x 3-0.152x 2+400.5x -34923;R 2=0.

824,F =16.02(Sig.=0.002<0.01)

式中:y 为耕地面积;x 为人口数量;经F 显著性检验,

回归模型达到极显著水平。由图4可知,耕地面积和总人口的变化趋势呈相反方

向,随着人口持续的增加,对土地需求的不断增长,耕地面积也逐年减少。这是因为,随着人口的增加,特别是城市人口的增加,引起了对住宅用地、公共设施、交通、城镇建设用地的需求增长,只能通过占用更多的土地甚至是耕地,来满足不断增长的人口的需求。但甘肃省的人口数量与耕地面积之间的相关性并不

是十分显著,

是由甘肃省地广人稀的特殊性所决定的,甘肃省耕地面积虽居全国十一位,但人均耕地面积却高居第六,

在一定程度上,甘肃省人口的数量并未成为制约耕地面积的主要因素。图5耕地面积与人均GDP Fig.5Relation between cultivated land and GDP per capita 4.2耕地面积与经济发展间的计量关系分析

4.2.1耕地面积与人均国内生产总值的相互关系

人均国内生产总值(人均GDP )是反映国民经济发展

的综合指标。甘肃省人均GDP 一直呈持续增长态势,

1997 2006年十年间,人均GDP 从3137元到8757元,增

长了5620元,年均增长562元,尤其从2002年起,甘肃省

人均GDP 开始飞速增长,

从2002-2006年5年中,人均GDP 就增长4264元,年均增长853元。而2002-2003年

也是耕地减少最多的一年,一年就减少耕地19万hm 2。这

是由于,随着西部大开发的深入,甘肃省各地开始将经济

建设放在第一位,各地兴起了"房地产热"、

"工业园区热"再加上公共基础设施建设,这些都需要以牺牲耕地为代价。

由图5可知,甘肃省耕地面积和人均GDP 之间的最佳拟合曲线为三次曲线,其回归模型为:y =3E -10x 3-3E -06x 2-0.001x +532.2;R 2=0.927,F =25.59(Sig.=0.001<0.01)

式中:y 为耕地面积;x 为人均GDP ;经F 显著性检验,回归模型达到极显著水平。

4.2.2耕地面积与固定资产投资的相互关系

固定资产投资是建立和维护生产力的活动,是推动经济发展的重要动力。甘肃省固定资产投资从

·

77·第1期王海鸿等西北干旱半干旱区耕地面积变化与人口、经济发展的相关关系研究

1997年的264.39亿元到2006年的1024.87亿元,十年间固定资产投资增长了3.88倍,耕地面积却持续减少。这是由于固定资产的快速增长反映了房地产开发和私人房产的快速增长,而这些必将占用土地,使

土地非农化[15]。并且随着西部大开发的深入,一部分国内著名企业在我省投资,例如杭州娃哈哈、康师傅

等品牌。而这些投资都需要占有土地。

图6耕地面积与固定资产投资Fig.6Relation between cultivated land and fixed asset investment 由图6可知,甘肃省耕地面积和固定资产投资的最佳

曲线拟合仍然为三次曲线,其回归模型为:y =4E -07x

3-0.000x 2+0.353x +450.0;R 2=0.959,F =47.60

(Sig.=0.001<0.01)

式中:y 为耕地面积;x 为固定资产投资;经F 显著性

检验,回归模型达到极显著水平。

4.2.3城市化与耕地面积的相互关系

城市化是区域经济和社会发展在空间上的必然表现。

文中主要采用单一指标法测算甘肃省的城市化水平,即城

市化水平为非农人口(城镇人口)占总人口的比重。经计

算发现,

从1997-2006年,甘肃省城市化水平从24%增长至31%,十年增长7%。城市化发展对耕地的占用主要是由于以下原因导致的,

一是"房地产热"、"开发区热"占用了过量耕地;二是大中城市"摊煎饼"式外延发展,小城镇盲目扩展;三是一些地区宏观调控不力;此外,城

市用地效率低下、

结构不合理,以及规划的脱节和用地机制不善等也是重要原因[15]。由图7得知,甘肃省耕地面积和固定资产投资的最佳曲线拟合仍然为三次曲线,其回归模型为:y =16749x 3-13061x 2+33136x -2245;R 2=0.959,F =70.75(Sig.=0.001<0.01)

式中:y 为耕地面积;x 为固定资产投资;经F 显著性检验,回归模型达到极显著水平

。

图7耕地面积与城市化水平Fig.7Relation between cultivated land and urbanization level

4.2.4耕地面积与经济发展间的关系分析

从图5-图7可看出,甘肃省耕地减少与固定资产投资总额、人均

GDP 、城市化水平之间的相关性十分显著。且耕地面积的减少与固定

资产投资、人均GDP 、城市化水平之间存在着显著的"U"型三次曲线关

系,

即固定资产投资总额、人均GDP 和城市化水平随着时间的推移增长到一定阶段后,它们的提高对耕地面积减少的影响呈递减趋势。结

果与众多学者对经济发达地区的研究结果相一致。但这也表明,甘肃

省目前的经济发展仍然是走粗放发展的道路,经济增长对耕地的依赖

性很高,

近几年甘肃省快速的经济增长用牺牲宝贵的耕地资源换来的。不过,"U"型曲线表明,随着时间的推移,当经济发展到一定高度后,

经济增长方式从粗放变为集约,产业不断升级,高新技术产业比重增加,科学技术贡献率的不断增强,以及土地开发、复垦技术的进步将促进土地利用效率的提高和耕地后备资源的开采,

建设占用耕地现象将得到缓和,对耕地的占用会越来越少,经济发展也不再依靠耕地的损失来推动。但这也需要对耕地资源的保护,如果以这个预测的结果对耕地资源的肆意开发,耕地资源减少的幅度有可能并不会减少,而会增加。

5结论与讨论

(1)1997-2006年十年间,甘肃省耕地不断减少,总体上经历了低速减少-急剧减少-缓慢减少3个阶段。甘肃省耕地减少也呈现出明显的区域差异,减少量最多的区域在于耕地面积最大、人口最多、经济发展最快的黄土高原区。其中,平凉、甘南、白银、定西的耕地变化率最大,大于全省的耕地变化幅度。

(2)通过灰色关联度分析发现,城市化水平与耕地面积减少之间的关联度最大,人均GDP 、固定资产投资次之,人口数量与耕地面积减少虽然也有一定的相关,但关联度较小。

(3)通过耕地变化与人口、经济发展间的计量分析,甘肃省人口与耕地面积呈相反趋势,随着人口的

·87·干旱区资源与环境第25卷

增加,耕地面积不断减少,因此要严格控制人口数量,提高人口素质。而人均GDP 、固定资产投资和城市化水平与耕地资源之间存在着显著的"U"型三次曲线关系,即固定资产投资总额、人均GDP 和城市化水平随着时间的推移增长到一定阶段后,它们的提高对耕地面积减少的影响呈递减趋势。

(4)甘肃省耕地减少的速度虽然逐步缓慢,但甘肃省耕地面积减少的趋势并没有改变。随着甘肃省人口的继续增长,经济更快的发展,如何在人口、经济增长的同时,保护现有的耕地已成为保障甘肃省粮食安全,农业、经济可持续发展的关键。因此建议,首先,要加强耕地保护的制度建设,坚持贯彻耕地占补平

衡政策。其次,

杜绝浪费和闲置土地现象,加快城市土地集约与节约利用,充分发挥现有土地的潜力,而不是盲目扩大城市规模。再次,

控制人口数量,提高人口素质,虽然甘肃省人口并不是耕地减少的主要驱动力,但通过计量分析,发现,人口与耕地资源之间呈相反趋势,即随着人口的增加,耕地将不断减少,因此,在甘肃省仍需要坚定不移地实行计划生育政策,控制人口数量。最后,加强土地复垦和整理。注重开发耕地后备资源,甘肃省土地面积广大,但由于自然原因,很多土地都无法利用与开垦,因此要积极开发和复垦未利用土地,变废为宝,变荒地为耕地。

参考文献

[1]吴业,杨桂山,万荣荣.耕地变化与社会经济发展关系研究进展[

J ].地理科学进展,2008,27(1):90-98.[2]曲福田,吴丽梅.经济增长与耕地非农化的库兹涅茨曲线假说及验证[

J ].资源科学,2004,26(50):61-67.[3]郭贯成.耕地面积变化与经济发展水平的相关分析[J ].长江流域资源与环境,2001,10(5):440-441.

[4]叶忱,黄贤金.江苏省人口、耕地与经济发展关系的研究[J ].中国人口·资源与环境,

2000,10(4):71-73.[5]王青.经济发展与耕地变化的关系-以江苏省为例[J ].资源开发与市场,2004,20(4):284-286.

[6]李兆富,杨桂山.苏州市近50年耕地资源变化过程与经济发展关系研究[

J ].资源科学,2005,27(4):50-55.[7]张斯雷,王红梅.哈尔滨市耕地面积与经济发展关系特殊性分析[J ]

.农业科技与装备,2009,181(1)9-11.[8]张正栋.35a 来海南岛耕地变化与人口经济发展间的相关分析[J ].中国沙漠,2005,25(5)757-763.

[9]张毅,唐国滔,王斯杰.耕地变化的实证研究-以岳阳市为例[

J ].江西农业学报,2008,20(9):148-150.[10]李团胜.基于土地利用详查数据的陕西省耕地变化动态分析[J ].干旱区资源与环境,2004,18(4)128-132.

[11]张玉峰,左玉明,白志明.系统工程方法及其农业应用[M ]

.北京:中国农业科技出版社,2000:261-264.[12〗刘思峰,党耀国.灰色系统理论及其应用[M ].北京:科学出版社,

1999.[13]胡磊,南灵.陕西省耕地数量变化及驱动力研究[J ].安徽农业科学,

2007,35(18):5552,5580.[14]史培军.深圳市土地利用变化机制分析[J ].地理学报,2000,55(2):151-159.

[15]强妮,陈英.基于主成分分析法的区域耕地变化驱动力分析-以张掖市为例[J ]

.安徽农业科学,2009,37(3):1271-1274.Correlations between cultivated land change and population increasing &eco-nomic growth in northwest arid and semiarid region

———A case of Gansu Province

WANG Haihong ,MA Qiong ,FU Shibo ,HAN Nana

(School of Management Lanzhou University ,Lanzhou 730000,P.R.China )

Abstracts :The cultivated land changes of Gansu in 1997-2006were researched.By using statistical analysis methods ,we analyzed the dynamic changing relation between the cultivated lands and the growth of population and economic development in Gansu Province.The results showed that cultivated land change trend was opposi-ted to the population change trend.However ,the correlation between the cultivated land area and the fixed asset investment ,GDP per capita and urbanization showed cubic curve.That is with the increasing of population and economy growth ,the tendency of the cultivated land decreasing presented a change of firstly decreasing ,then in -creasing ,and decreasing again.

Key words :Gansu Province ;cultivated land ;economic development ;population growth ·97·第1期王海鸿等西北干旱半干旱区耕地面积变化与人口、经济发展的相关关系研究

数学建模训练 承诺书 我们仔细阅读了中国大学生数学建模竞赛的竞赛规则. 我们完全明白,在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式(包括电话、电子邮件、网上咨询等)与队外的任何人(包括指导教师)研究、讨论与赛题有关的问题。 我们知道,抄袭别人的成果是违反竞赛规则的, 如果引用别人的成果或其他公开的资料(包括网上查到的资料),必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。 我们郑重承诺,严格遵守竞赛规则,以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为,我们将受到严肃处理。 我们参赛选择的题号是(从A/B/C/D中选择一项填写): 我们的参赛报名号为(如果赛区设置报名号的话): 所属学校(请填写完整的全名): 参赛队员 (打印并签名) :1. 马维新 2. 钟也磐 3. 成博 指导教师或指导教师组负责人 (打印并签名): 日期: 2012年 08 月 19日赛区评阅编号(由赛区组委会评阅前进行编号):

数学建模训练 编号专用页 赛区评阅编号(由赛区组委会评阅前进行编号): 全国统一编号(由赛区组委会送交全国前编号):全国评阅编号(由全国组委会评阅前进行编号):

人口结构 摘要 本文主要是对我国人口结构、退休政策、生育制度做了一定分析,合理预测我国人口发展以及对经济发展的影响。 问题一,我们确定了六个影响经济发展的因素和六个因素下的十二个指标,利用灰色关联度模型,找出十二个指标和人口结构与经济发展的关联程度,并根据关联程度的大小对十二个指标和人口结构中的城镇化率、性别比例、老龄化程度、受教育程度做了排序:产业结构>科技水平>劳动力因素>物质资本>人力资本>制度因素、受教育程度>老龄化程度 城镇化率>性别比 问题二,我们分别用logistic模型和灰色预测GM(1,1)模型对人口结构进行了预测,利用熵权法对两个预测结果进行加权,得到最终预测结果。

西北地区经济发展与水资源的利用 提要 本文根据西北地区的自然、社会、经济条件,分析了水资源利用与经济发展之间的关系,依据系统论和生态学、水利科学等理论,兼顾节水与生态平衡,提出了较为合理的经济发展模式,对水资源的合理利用做了有益的探讨。 一、自然、社经概况 1、自然地理特点 西北地区包括陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、内蒙六省(区)。该区地域辽阔,国土面积428万平方公里,约占全国的44.5%,自然条件十分复杂,水土资源极不均衡。 (1)地形地貌复杂,土多水少。该区山脉、高原、沙漠、盆地相间分布,地区内差异很大,贺兰山以西为巨大的内陆盆地,东部则为千沟万壑的黄土高原,山区面积约占70%。河流湖泊较多,水量偏少。主要河流为黄河和西北内陆河。黄河流经青、甘、宁、蒙和陕西,内陆河主要有河西的疏勒河、黑河、石羊河和南疆的塔里木河,长江上游一些支流分布在青、甘、陕的南端,有少数河流流出境外。湖泊多分布在封闭半封闭的内陆盆地中,以咸水湖和盐湖为主,也有少量的淡水湖。全区多年平均水资源总量为2344亿立方米,仅占全国的8%,单位面积产水量为6.23万立方米/平方公里,仅为全国平均水平的21%。 (2)气候恶劣,降雨稀少。该区大部分位处欧亚大陆腹地,气候为温带、寒温带气候,光热资源丰富,干燥少雨,蒸发强烈,属于干旱半干旱地区。全区多年平均降雨量为235mm,除陕西南部年均降雨量大于600mm外,青海和甘肃及宁夏三省区的南部、陕西北部地区为400~600mm,青海和甘肃及宁夏三省区的中部、新疆北部地区为200~400mm,其它地区基本都在50~200mm之间,部分沙漠和戈壁地区甚至在10mm以下。降水年内分配不均,一般连续最大四个月降水占全年降水量的40~70%,干旱区达80%以上。全区多年平均蒸发量高达1000~3000mm之间。西北地区由于气候干旱少雨,西北风盛行,加之黄土高原分布面积广、厚度大,沙漠众多,自然植被以草为主,较为薄弱,因此,扬尘、扬沙以及沙尘暴天气时有发生,波及范围越来越大,是我国沙尘的主要来源地区之一。

中国耕地面积变化 1.耕地数量变化的总体趋势对于我国耕地总量,一直缺乏权威的数据。比较长的时间序列数据是国家统计局的统计资料[4].根据统计局的资料,我国耕地面积在1957年达到高峰,其后经历了一次大幅度的减少。第二次大的滑坡发生在1965~1977年;第三次1980~1988年;第四次从1992年持续至今。改革开放以来耕地减少的速度是60年代至今最快的一段时间。根据原国家土地管理局和国家统计局的资料计算[5],1978~1997年累计增加耕地1140万hm2,累计减少1605万hm2,两者相抵,净减少465万hm2,占耕地总面积的3.5%,相当于整个江苏省的耕地面积。这段时间平均每年净减少耕地25万hm2,而在此前的10年(1968~1978)间,平均每年净减少16万hm2,速度明显加快。在改革开放以来的20年间,耕地总量平衡中只有1979、1990、1995和1996年新增耕地面积超过了减少的耕地面积。但净增面积有限,不超过10万hm 2.净减少最快的是1984~1988年,年均减少55万hm2,其中1985年是减少最多的一年,达100万hm2.1993~1995三年也很突出,每年净减少近40万hm2. 如果仅从全国尺度考察耕地总量变化,会忽视一些重要的现象。从耕地面积变化的空间分布上看,净减少最快的一是广东、福建、上海、江苏、浙江、山东、北京、天津及辽宁等沿海省份;二是陕西、湖北、四川、湖南、山西等中部省份。尽管从全国的趋势看个别年份耕地面积是净增加的,但这些自然条件较好的省份自1978年以来一直维持着净减少的趋势。那些自然条件较差的边远省份,如内蒙古、黑龙江、新疆、云南、广西、贵州、甘肃、宁夏等省,1988年以后耕地却基本上是净增加的。个别省份,如内蒙古和黑龙江等,增加的幅度还比较大。耕地面积变化的这种区域差异,说明在我国耕地总量的动态平衡中,生产力较低的耕地面积的增加,在数量上部分地抵消了优质良田的减少,因而掩盖了问题的实质。答案补充 耕地面积经常进行耕种的土地面积。在中国包括熟地、当年新开荒地、连续撂荒未满3年的土地和休闲地。以种植农作物为主,附带种植零星果树、桑树、茶树和其它林木的土地,多年固定耕种的河滩地,已围垦利用的海涂、湖田等,也都属于耕地的范围。但专业性的桑园、果园、果林苗圃、林地、芦苇地、天然草场等不包括在内。据统计,1996年中国耕地面积为19.51亿亩。耕地面积的计算方法是:年初耕地面积,加上当年增加的耕地面积、减去当年减少的耕地面积。当年增加的耕地面积是指本年度内因新开荒答案补充 据最新统计,我国现有耕地总面积为20亿亩 .世界现有耕地总面积约为15亿公顷,约占世界地表总面积134亿公顷的11%,约占世界可耕土地总面积42亿公顷的36%。匿名回答采纳率:52.0% 2009-03-19 23:39 发表年份统计对象数字全文快照来源文献全国范围全国耕地面积的19,98% 中部五省具有广阔的平原和星罗棋布的湖泊,其耕地面积达25977.9千公顷,占全国耕地面积的19,98% 查看来源:一、中部农业发展的优势和特色,栏目:报告六中部农业发展研究,《中部区域创新发展战略研究报告》(年)全国范围全国耕地面积的19.98% 中部耕地面积达25977.9千公顷,占全国耕地面积的19.98%;2002年中部主要农产品粮食产量占全国的28.6%,油料占全国的39.7%。查看来源:摘要,栏目:摘要,《中部区域创新发展战略研究报告》(年)全国范围 92万亩原平市地处晋北,是山西省较大的县市之一,总面积2571平方公里,共有29个乡镇,520个行政村,全市总人口45.8万人,其中农业人口35.6万人,耕地面积92万亩,其中水地面积42.54万亩。查看来源:着力构建新世纪的晋北强市,栏目:新思维新概念市长论城市发展,《中国城市发展报告》(年)全国范围 320万亩全市总面积3,435平方公里,耕地面积320万亩。查看来源:搞好城市建设促进经济发展——推进城市化进程的实践与思考,栏目:新思维新概念市长论城市发展,《中国城市发展报告》(年)全国范围只占13.8% 耕地面积只占13.8%。查看来源:二、人口变化正朝着有利于我国现代化建设的方向健康发展,栏目:人口过快增长得到了有效地控制,《成就辉煌的20年》(年)全国范围达25977.9千公顷中部耕地面积达25977.9千公顷,占全国耕地面积的19.98%;2002年中部主要农产品粮食产量占全国的28.6%,油料占全国的39.7%。查看来源:摘要,栏目:摘要,《中部区域创新发展战略研究报告》(年)全国范围达25977.9千公顷中部五省具有广阔的平原和星罗棋布的湖泊,其耕地面积达25977.9千公顷,占全国耕地面积的19,98% 查看来源:一、中部农业发展的优势和特色,栏目:报告六中部农业发展研究,《中部区域创新发展战略研究报告》(年)医药; 30万公顷全市耕地面积30万公顷,林地面积85万公顷,森林覆盖率62.3%,林木蓄积量7213万立方米。查看来源:建设面向二十一世纪的现代化医药名城,栏目:新思维新概念市长论城市发展,《中国城市发展报告》(年)全国范围净减少683万亩“八五”期间,全国耕地面积净减少683万亩,目前人均耕地面积只有1 查看来源:三、现阶段我国经济结构存在的问题,栏目:深化改革协调政策加速我国经济结构的升级与优化,《成就辉煌的20年》(年) 1838-1949 全国范围拥有61.01% 据靖江四个乡五个村的调查,1938年抗日民主政府建立以前,占农村户数5.5%的地主,拥有总耕地面积的

西北干旱半干旱地区土壤有哪些特点 在我们生活当中,我们必须要学习进步,才能更好的保证我们的安全例如说自然灾害安全小知识,就是我们必须要学习掌握的,这样在发生突发事件时,我们能更好的去处理解决,相当于土壤发生学分类中的棕钙土、灰钙土、高山及亚高山草原土、灰棕漠土、棕漠土。广泛分布于世界干旱半干旱地区。中国在年降水量小于350mm地区广为发育。植被为旱生丛生禾草,旱生和超旱生小半灌木及灌木,覆盖度1%~5%,干旱程度愈高的地区植被愈稀疏,总生物量随降水量减少而降低。 干旱土是指发育在干旱水分条件下具有干旱表层和任一表下层的土壤。 相当于土壤发生学分类中的棕钙土、灰钙土、高山及亚高山草原土、灰棕漠土、棕漠土。广泛分布于世界干旱半干旱地区。我国在年降水量小于350mm地区广为发育。植被为旱生丛生禾草,旱生和超旱生小半灌木及灌木,覆盖度1%~5%,干旱程度愈高的地区植被愈稀疏,总生物量随降水量减少而降低。土壤淋溶弱,形成具有低腐殖质含量的特征表层,碳酸钙,石膏,易溶盐在剖面不同部位积聚。

植被对于半干旱地区尤其重要。因为这里土壤风蚀十分严重,农田被流沙掩埋也是常见的现象。植被是土壤的卫士,防沙林带对迎风面的流沙可起阻截和控制作用,对背面风的农田起保护作用。护田林带还能显著的减少干热风的危害。林带不仅能减低风速,还有减少蒸发,增加空气湿度与土壤保护作用。 草类是半干旱地区能利用那里不多的降水生产植物有机物的唯一植被,它能保护那里的土壤,防止风蚀和保持土壤湿度。在水土关系中有十分重大的作用。在防沙林带和绿洲中的零星沙丘,只要杂草覆盖百分之八十左右就可固定流沙,低于较大的风速。 在种植草类的同时还要增加技术投入力度,改善我国草地的生产和生态环境,使草场资源得到合理利用,防止过度放牧,保护我国半干旱地区的生态环境。

论西北经济发展落后的原因和对策(一) 摘要:西北地区处于我国版图的西北部,有着丰富的煤炭、天然气、石油、镍等自然资源,但经济发展仍处于落后的地位。西部大开发政策提出以来,整个西部的经济相比以前着实得到了很大程度的提高,但相比我国的南方,差距依旧明显,经济模式单一、市场不景气、才人外流等。西北经济落后的原因除了地理位置劣势以外,还有许多人文的原因。 关键词:西北;经济;市场 西北作为中华民族重要的发祥地,这里曾经孕育了中华文明中的黄河文化,是中华民族发展的重要起源地。从春秋战国到秦汉、再到开元盛世,西北一直作为中国政治、经济、文化中心。从宋代以后,随着国家政治中心、政权中心的南移,西北不再作为中国的中心。1840年以后,西方列强用枪炮打开清政府的大门后,中国被迫拖入现代化发展的道路。而中国现代化的开始也最先出现在东南沿海等海上交通便利的地区,西北沦为经济边缘。改革开放以来,国家经济中心在沿海地区,西北经济再次又被拖入边缘。直到本世纪初,西部大开发的提出,才给整个西北的经济带来腾飞的可能。西部大开发政策的提出已经有十余年了,西北经济得到了不同程度的发展,但依旧明显落后于东南地区。 一、西北经济发展落后的原因 西北经济落后在全国看来已经是有目共睹的,但就其落后的原因来看又是复杂的。在中国的整体经济实力划块内,西北三省两区被列入同一个区域,但虽然在中国的整体经济实力划块中,西北三省两区被列入同一区域,但就其内部而言,发展水平是有显著差异的。陕西省整体经济实力特别是工业水平高于其他省区,新疆农棉等商品又高于其他省区。什肃、青海、宁夏落后的原困更偏重于耕地和工业的欠发达。但就西北五省整体而言,工业的单一和落后又是落后的共同原因。 1、生存条件极为恶劣。从自然条件看,大西北占据中国1/6以上的土地面积,其中,绝大部分地区属于荒山、沙漠、戈壁和雪域高原,缺雨的环境是其发展最大的阻碍,灌溉面积也只是围绕黄河或者祁连山的雪水来满足农作物的生长。在历朝历代的开发中由于违背了自然规律,过度开垦,使得土地、水、林草资源遭到严重破坏,自然环境逐渐恶化。其主要表现:一是自然界涵养水源的能力下降,水资源严重匮乏。西北地区曾是一个水草丰美的地区,但近代以来,干旱却成为开发的大敌,由于古代开发使天然水体遭到破坏,而人工水利工程又年久失修,加之战乱不断,使本已破烂不堪的水利设施更难维护,严重制约了开发的地域。二是土地的利用价值弱化。由于水资源的匮乏,土地沙化、盐渍化严重,加大了土地开发利用的难度。由于自然生态环境的恶化,导致了风灾、旱灾等自然灾害不断,自然灾害的频发,使本已不堪重负的农民进一步过垦过牧,形成了恶性循环,严重影响了开发的深度和广度。 2、政府对西北地区开发、扶持、创新难度高于南方地区。传统的经济管理体制依旧是指令性的管理方式,政府机构极为庞大。部门十分雷同,被动性的改革制约着这一地区始终无法主动改革,往往会出现“牵着牛鼻子走”的状况。和我国的南方地区相比,西北地区经济改革有三点不同。一是政府所承担的责任比东部要大许多,西北地区是“老、少、边”区的政府,必须把解决温饱、稳定边疆,协调民族关系、抓好安定团结做为政府职能改革的基本前提。二是西北的地方经济实力在改革初期就与东部地区处在不同的档次上,加上可开拓的市场空间远远小于内地,交通便利程度也远远小于内地。所以,即便能够在改革进度上与内地同步,也不可能取得同样的效果。三是改革所选择的突破口不同,东部的经济体制改革基本都是从市场要素最活跃的领域开始的,如乡镇企业、经济特区、股份制、民营经济、家庭企业等,最后才对国有企业实行改造,因此,政府对改革的承受力有一个适应和过渡期,而西北的改革别无选择。 3、管理体制落后,法律意识淡薄,教育落后。这些是西北经济发展落后的重要原因。西北的管理体制尤其是在地方上,依旧满足于低水平的管理方式,不重视管理方式的创新。用人

人口结构对经济发展的影响与对策 摘要:人口是影响经济发展的一个重要因素,在“人多力量大”思想影响下,建国初期我国产生了一波婴儿潮,如今已经步入老年。加之20世纪80年代计划生育的影响,目前我国人口结构已经由人口红利转向人口负债,劳动力逐渐减少,而退休人口逐渐增多。在这一背景下,经济发展政策必须审时度势,根据人口结构特点进行产业升级和结构调整,促进产业结构的优化,最终实现人口与国民经济的和谐发展。 关键词:人口结构;产业结构调整;经济发展 众所周知,人口(劳动力)是国民经济发展的核心要素,在相关经济学理论中也提出“人口与经济发展存在密切的联系”。例如,亚当?斯密、马歇尔、凯恩斯等学者都提出了人口增长能够有效促进经济发展的理论,因此二战结束后世界人口迅速增加。但是人口并非越多越好,数量与经济发展之间存在临界点。人口结构的变迁对经济发展也有着广泛、深刻的影响。就我国目前情况而言,人口结构对经济发展的影响正在加速显现。 1我国人口结构特点与变化测度 随着老龄化社会的凸显,近年来关于人口结构与经济的研究成为热点。尤其是2012年我国劳动适龄人口的绝对数量首次下降后,人口红利的消失与老龄化社会的加剧,社会背负着一定的包袱。但近年来也是我国经济快速发展,产业结构和产业形态逐步转型升级的时期,正由投资、出口主导型经济向消费、创新主导型经济转变。人口结构作为影响经济转型升级是否成功的重要变量,研究人口结构特点、预测其变化趋势,对于我国经济平稳健康发展具有重要意义。现阶段我国人口结构特点。人口结构主要包括一个国家所有人口的年龄结构、受教育结构、性别结构、地域结构等,其中最重要的即是年龄结构。人口结构特点能够准确反映未来人口发展的类型和变化趋势,甚至可以预测未来经济发展趋势。首先在人口年龄结构上,1983年我国实施计划生育政策,有效地遏制了人口的爆炸式增长。经过30多年的努力,人口出生率迅速下降,生育质量和平均寿命有效提升,但是也面临着老年人口比重增加的困境。2017年统计数据显示,我国65岁以上人口为1.5亿,占总人口比为10.8%。世卫组织将“老龄化社会”定义为65

我国西部地区经济发展落后的原因分析 姓名:伏启峰班级:会计1201 学号:06 摘要 20世纪90年代以来,我国东、中、西部地区间发展差距仍在继续扩大,但随着国家逐步加大对中西部地区发展的支持力度,地区发展差距扩大的趋势逐渐变缓。从发展趋势看,在2010年乃至2020年以前,东部与中西部地区间人均GDP的绝对差距还不可能出现逐步缩小的趋势。但东部与中部地区人均GDP的相对差距在“十五”期间有可能呈现逐步缩小的态势,而东部与西部地区的相对差距仍将会继续趋于扩大。这表明, 实施西部大开发还将是一个长期的过程。本文通过对西部地区自身存在的问题以及外部环境对其的一些影响进行研究,从而分析出西部地区经济较为落后的原因。 关键词:西部地区基础设施人口素质政策外部环境 引言 "10+2+2"是西部地区的最新定义.中国西部由西南五省市(四川,云南,贵州,西藏,重庆),西北五省市(陕西,甘肃,青海,新疆,宁夏)和内蒙古,广西,以及湖南的湘西,湖北的恩施两个土家族苗族自治州组成.其土地面积538万平方公里,占全国国土面积56%;目前有人口约2.87亿,占全国人口总数的22.99%。西部地区疆域辽阔,人口稀少,是我国经济欠发达、需要加强开发的地区。全国尚未实现温饱的贫困人口大部分分布于该地区,它也是我国少数民族聚集的地区。新中国成立50年来,西部地区的工业体系、交通通信、科技教育等都有了较大发展,为进一步开发奠定了较为坚实的基础。西部地区与十多个国家接壤,陆地边境线长达12747公里,如此之长的陆地边境线,无疑为西部地区发展边境贸易展现了诱人的前景,历史上穿越西部地区的"丝绸之路"曾是中国对外交流的第一条通道。今日的西部地区定然会伴随西部大开发的进程,日益繁荣,再现辉煌。 西部地区由于身居内陆,交通不便,自然条件差,现在有基础薄弱,社会经济发育程度低,加之与东部地区相比,市场化进程缓慢,国有经济比重大,经济包袱重,改革改组改造的步伐相对缓慢,因此,尽管近年来国家加大了对西部地区的支持力度,东西部地区经济差距扩大趋势变缓但经济总量和人均GDP仍在扩大。估计在今后几年内,西部地区经济增长速度还难以全面超过东部沿海地区,东部与西部的发展差距仍将会继续扩大,在这一阶段只能遏制东西部差距扩大的趋势。 1.内部原因 1.1基础设施 西部交通、通信等基础设施落后,投资硬环境尚不完善。综合评价表明,除宁夏外,西

我国西部地区经济发展现状研究 俞广霄 华东师范大学城市与区域经济系05级 摘 要: 除了台湾,我国领土在广义上可以分为四大板块,即西部12省(市,自治区),东北3省,中部6省和东部沿海10省。随着我国区域经济政策的不断演变,中、西部地区的发展与东部沿海地区相比还是相当滞后的。本文通过对西部地区经济发展的自身资源优势和存在的一些问题进行研究,从而为西部地区经济发展扬长避短,实施西部大开发战略提供一定的依据。 关键词:西部地区 人口 资源优势 问题 引 言 中国西部地区包括12个省市及自治区,即西南五省区市(四川、云南、贵州、西藏、重庆)、西北五省区(陕西、甘肃、青海、新疆、宁夏)和内蒙古、广西。[1]总面积约686万平方公里,约占全国总面积的72%。同时,西部地区与蒙古、俄罗斯、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、阿富汗、不丹、锡金、尼泊尔、印度、缅甸、老挝、越南等14个国家接壤,陆地边境线长达1.8万余公里,约占全国陆地边境线的91%;与东南亚许多国家隔海相望,有大陆海岸线1595公里,约占全国海岸线的1/10。 1. 西部地区人口 中国西部地区的人口总数约为3.8亿,占全国总人口的29%左右。该地区虽然地域相当辽阔,但是人口密度却相对稀疏。这是由于西部地区的地形条件和气候条件比较差,其中土地资源中平原,盆地面积不到10%,约有48%的土地资源是沙漠、戈壁、石山和海拔3000米以上的高寒地区,且年平均气温偏低,大部分省区市在10摄氏度以下,有近一半地区年降水量在200毫米以下,使得西部地区的平均人口密度每平方公里仅有50多人,远远低于全国每平方公里人数的平均水平,而这一规律与胡焕庸当年提出的黑河-腾冲人口分界理论相符。 除汉族以外,西部地区有44个少数民族,是中国少数民族分布最集中的地区。在西部地区的少数民族包括:蒙古、回、藏、维吾尔、苗、彝、壮、布依、满、侗、瑶、白、哈尼、哈萨克、傣、傈僳、佤、拉祜、水、东乡、纳西、景颇、柯尔克孜、土、达斡尔、羌、布朗、撒拉、仡佬 、锡伯族、裕固、保安、俄罗斯、塔塔尔、乌孜别克、普米、怒、阿昌、崩龙、

人口结构对中国经济发展的影响 长期以来,我国的人口问题一直受到关注。人口以其过快的增长,巨大的基数给社会经济发展带来了诸多问题。进入新的时期,我们面临着实现全面小康和构建和谐社会的重要目标,另一方面,经过多年的努力,我国的人口态势也已经终结了以人口快速增长为主要标志的阶段,呈现诸多新的特点,其中,人口结构的突出性问题受到我们的关注。因此,找到人口结构和经济发展的联系,我们才能更好的了解国情,发展经济。 历史上对人口结构(人口因素,生育率等)和经济发展(经济增长)的相互关系的思考始于斯密,他指出人均收入的长期增长是增进人类福祉的关键因素,还指出经济增长之所以会产生,是由于专业化和劳动分工。专业化和分工是提高经济效率的基础,而贸易则是专业化进一步演进的前提。斯密并没有清晰得给出经济增长的产生机制,而且在斯密的模型中,也没有明确地设计经济增长是如何与人口因素发生联系的。 发端于此的大量经济研究普遍发现了经济变量,诸如人均收入、工资率等与生育率的重要联系。自古典经济学诞生以来,人们对经济发展和人口因素的大概经历了这样几个阶段:第一阶段,是从马尔萨斯模型到新古典增长模型。虽然明确提出了人口因素和经济增长之间的关系,但却由于经济学理论尚未成熟,而未能阐明两者相互作用的机理。第二阶段,也就是索洛-斯旺模型和拉姆齐模型所描述的,人口增长率虽然影响经济的稳态增长水平,但人口增长率是经济系统以外的因素所决定的。因此,也未能明确说明经济发展和人口因素之间相互联系的机制。第三阶段,在增长模型中经济发展也影响家庭生育率的选择,也就是说,生育率等人口因素是生于经济系统的,并以此为新增长理论构建了微观基础。 在这里我们所指的人口结构是指将人口以不同的标准划分而得到的一种结果。通过人口结构可以反映出一个国家的大体的社会和经济状况,然而当论及这一问题,年龄是最重要的因素。于是我们将人口结构的划分标准定为年龄。而在一定时间内影响一个国家的人口结构的因素有多个: 一、国家的生育政策。我国自建国后的生育政策大概可以分为这样的几个阶段: 第一阶段是建国初期,这一时期中,人口快速增长,并且国家并没有任何管制或者限制人口数量的政策出现。 第二阶段是进入20世纪70年代后,中国庞大的人口和快速的增长受到了最高层领导的关注,一场没有任何理论争议的“人口革命”——计划生育实践轰轰烈烈地在中国大地上展开。 第三阶段是20世纪70年代末80年代初,有理论依据的计划生育政策推行。在2001年,国家已经正式颁布了《中华人民共和国人口与计划生育法》。一国的生育政策是对人口结构最直接的影响表现在人口出生率政策控制上,不同时期的人口出生率不同,由此也改变了后来几十年的人口结构。 二、民众的生育观念。民众的生育观念对人口结构的影响主要在两方面: (一)民众对新生人口性别的偏好。中国自古有“重男轻女”的思想,而在今天这一思想仍然起着很大的作用。 (二)是民众受一些突发性的因素影响,造成突然性的大规模人口爆发等改变人口结构。如2000年的“千禧宝宝”潮和2007年的“金猪宝宝”潮,这样的人口潮使得在这一阶段出生的人口呈波峰状爆发。

我国西部地区经济发展现状研究 俞广霄华东师范大学 城市与区域经济系 05 级 摘要:除了台湾,我国领土在广义上可以分为四大板块,即西部 12 省(市,自治区),东北 3 省,中部 6 省和东部沿海 10 省。随着我国区域经济政策的不断演变,中、西部地区的发展与东部沿海地区相比还是相当滞后的。本文通过对西部地区经济发展的自身资源优势和存在的一些问题进行研究,从而为西部地区经济发展扬长避短,实施西部大开发战略提供一定的依据。 关键词:西部地区人口资源优势问题引 言 中国西部地区包括 12 个省市及自治区,即西南五省区市(四川、云南、贵州、西藏、重庆)、西北五省区(陕西、甘肃、青海、新疆、宁夏)和内蒙古、广西。[1]总面积约 686 万平方公里,约占全国总面积的 72%。同时,西部地区与蒙古、俄罗斯、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、阿富汗、不丹、锡金、尼泊尔、印度、缅甸、老挝、越南等 14 个国家接壤,陆地边境线长达 1.8 万余公里,约占全国陆地边境线的91%;与东南亚许多国家隔海相望,有大陆海岸线 1595 公里,约占全国海岸线的 1/10。 1. 西部地区人口中国西部地区的人口总数约为 3.8 亿,占全国总人口的 29%左右。该地 区虽然地域相当 辽阔,但是人口密度却相对稀疏。这是由于西部地区的地形条件和气候条件比较差,其中土地资源中平原,盆地面积不到 10%,约有 48%的土地资源是沙漠、戈壁、石山和海拔 3000 米以上的高寒地区,且年平均气温偏低,大部分省区市在 10 摄氏度以下,有近一半地区年降水量在 200 毫米以下,使得西部地区的平均人口密度每平方公里仅有 50 多人,远远低于全国每平方公里人数的平均水平,而这一规律与胡焕庸当年提出的黑河-腾冲人口分界理论相符。

四川省区域经济发展 水平分析 专业:2012级资源环境与城乡规划管理1班 姓名:曾宏波 学号:1212060045

摘要:区域经济差异是经济发展过程中的一个普遍问题。区域经济的发展水平不仅影响到政府对各地的管理,也直接影响着社会的安定和人民的生活水平。而四川省区域经济差异更是表现明显,合理分析差异是政府行政管理的一个重要问题。本文采用因子分析的方法,通过运用软件,以《2013年四川省统计年鉴》的数据为基础,对四川省21个地区的重要数据加以分析,做出简单排名和综合经济分析,最后为政府对今后各市的均衡发展和规划管理提出合理建议。 关键词:区域经济;因子分析;政府管理

一、引言 区域经济一般是指某一特定经济区域内部的社会经济活动和社会经济关系或联系的总和。它是一种以某种经济活动或以特定的经济区域为中心的具有宏观经济意义的地域性综合经济体系,是经济区域的实体性内容。根据不同的目的和划分标准可以划分出不同的区域经济。各级政府一般根据统计局资料对各个区域的经济发展进行综合分析,得出区域经济发展的原因及各发展差异的原因,然后依次对各地市的经济发展进行合理的发展指导和规划管理。在坚持一切从实际出发,实事求是的原则下,通过对各个区域的经济的历史与现状的分析,各政府制定出适合区域经济发展的管理措施和办法。但由于不同的地方情况不同,不同的时期发展需求也不一样,因此要因时因地的采用适合的方法和策略。 二、四川省区域经济发展水平的因子分析 因子分析是利用降维的思想,由研究原始变量相关矩阵内部的依赖关系出发,把一些具有错综复杂关系的变量归结为少数几个综合因子的一种多变量统计分析方法。 其模型为 Z = A F + ε (一)样本与指标选取 采用因子分析法对四川省区域经济发展水平进行研究, 通过因子得分及排名更直观的看到分析结果。本文共选取四川省的21个地区作为样本 , 分别是成都市、自贡市、攀枝花市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、眉山市、宜宾市、广安市、达州市、雅安市、巴中市、资阳市、阿坝州、甘孜州、凉山州。为了全面反映经济发展水平, 以《四川省统计年鉴》为基础 ,选取了9个指标:人口数(万人)、城镇居民人均可支配收入(元)、人均社会消费品零售额(元)、农民人均纯收入(元)、人均地方财政预算收入(元)、R&D经费内部支出(万元)、就业人员平均工资(元)、人均国内生产总值(元)、人均工业总产值(元)。 表1 所选指标情况 人口数(万人)城镇 居民 人均 可支 配收 入(元) 人均 社会 消费 品零 售额 (元) 农民 人均 纯收 入(元) 人均 地方 财政 预算 收入 (元) R&D经 费内部 支出 (万 元) 就业人 员平均 工资 (元) 人均国 内生产 总值 (元) 人均 工业 总产 值(元) 成都市1417 .78 26590 22021 .7 11300. 6 5507. 9 170197 15995.6 3 57624 22059. 9 自贡市271. 32 19447 12593 .0 7954.8 1215. 9 55337 6067.43 32787 18002. 4 攀枝花市123. 09 22808 15606 .8 8727.5 4646. 8 73403 18326.2 5 60391 43307. 3 泸州市425. 00 20746 8432. 4 7462.6 1948. 42129 6534.93 24317 13839. 8 德阳353.22374 115538953.3 2138.372205 8745.85 35945 20346.

西北地区经济发展水平的测度及省际差异分析 摘要:以西北地区为研究对象,通过将经济发展分为经济、社会、生活、环境4个部门,选取有代表性的指标建立指标体系。利用主成分分析法计算经济发展总得分和各部门得分,对西北地区经济发展总水平及各部门发展水平进行测度;在此基础上,计算经济发展总得分和各部门得分的变异系数,来衡量经济发展的省际差距。进一步对变异系数进行分解,分析五省之间经济发展的各部门差距对总体差距的影响程度,最后提出相应的建议。 关键词:西北地区;经济发展;主成分分析;省际差异 Analysis on Measurement and Interprovincial Disparity of Economic Development in Northwestern Region of China Abstract:By choosing the northwest China as a study object and dividing the economic development into four aspects that economic,society,life and environment,a representative index system of appraising economic development level was built. The total score and the various departments of the economic development of score were calculated by principal component analysis. It was used for measuring the total level of the economic development of the northwestern region of China and the level of sector development. On this basis,the calculation of the coefficient of variation of the total score and the various departments of economic development score were used to measure economic development of interprovincial disparity. After further broken down the coefficients of variation,the various departments of the economic development gap that compared with the influence degree of the overall difference,which between the five provinces,was analyzed. Finally,the corresponding suggestions were brought out. Key words:northwestern region of China;economic development;principal component analysis;interprovincial disparity 近30年来,中国经济一直以年均9%的比例高速增长。按不变价格计算,2009年中国GDP相当于1978年的18.8倍,人均GDP相当于1978年的13.4倍。但是,经济增长并不等于经济发展[1-4],中国城乡差距和地区差距拉大、社会保障不足、人民生活质量不高、环境污染严重等经济发展问题依然十分突出。“十二五”规划提出,要加快转变经济发展方式,推动中国经济又好又快地发展。 关于不同地区的经济发展状况,一些学者都曾进行过研究[5-11],但大都着眼于经济增长方面的差距,并没有对地区经济发展进行全面的分析。近年来,随着对经济发展的关注,这方面的研究也越来越多。国家统计局曾经从社会结构、人口素质、经济效益、生活质量、社会秩序及社会稳定等6个方面选取了36个重要指标[中国国情报告(1978-1996)],采用综合评分法对中国各地区经济发展

中国历代耕地面积

(注:由于种种原因,记录的数字不一定真实。望请见谅。) 人与土地的关系最为密切,所以我们的假设:耕地面积的大小与人口多寡就是有一定联系的

(说明:民国1912年的数据有点模糊,找到的资料中就是101752亩,这个数字就是偏小的。而隋612年的数据就是偏大的,在20多年里耕地增长了36、5亿亩,这个增长速度的不可靠的。春秋战国、魏晋南北朝、五代十国三个时期由于就是国家战乱分裂时期,资料记载很少,没能找到比较准确的数字,所以在图表上没有计入。) 假设得到一定的证明:在生产技术不发达的古代,劳动力就是农业生产最重要的投入因素,人口就就是生产力,人口的多寡在一定程度上,影响着耕地面积的大小。我们可以从这一图表中瞧出,人口数量与耕地面积在一些时期内就是成一定正相关联系的。我们也可以很直观的瞧出我国耕地就是比较缓慢的增长的,即使就是在人口快速增长的时期。另一方面,明朝以后,人口的增长速度远远大于耕地增长速度,人口压力增大。 根据图表表示的信息,我们也发现在隋朝与清朝两个朝代有些“异样”,就是什么原因呢?这些原因会不会也就是影响耕地增长的原因呢……、、、、、 我们假设的原因1、国家政策鼓励人民耕种荒田与开垦荒地:每个朝代的初期都行此道。 2、军屯、民屯:汉高祖刘邦与明太祖朱元璋称帝后都实行这一措施,解决 了军队的粮饷问题。 3、政府改变赋税制度:朝代的初期减免赋税,税收制度的改革,从“两税 法”到“摊丁入亩”的变革。 4、生产技术的进步:生产工具的进步,亩产量的提高等等 。。。。。。。。。。。 我们的总结:纵观历代耕地面积的变化,改变了我们潜意识里认为的,在生产力不发达的时代,人口越多耕地面积就会越大。通过收集整理材料,我们明白了在一些人口相对较少的朝代,它的也耕地面积比人口多的朝代多,人就是影响因素,不就是决定因素。我们还要考虑政治、生产技术、生产方式、水资源承载量等多方面的因素,尤其政治的影响力不容忽视,国家的干预影响着耕地根据经济发展现状而增减的惯性。其她小组总结了有关影响农业发展的,与农业

第23卷第11期干旱区资源与环境Vo.l23No.11 2009年11月Journal ofA rid Land Resources and Env ironm ent N ov.2009 文章编号:1003-7578(2009)11-065-07 我国干旱半干旱地区气候变化及其影响* 吕妍,王让会,蔡子颖 (南京信息工程大学环境科学与工程学院,南京210044) 提要:全球气候变化正在直接或间接地对自然生态系统和人类经济社会产生影响,而干旱、半干旱地区的生态系统非常脆弱,对气候变化异常敏感,通过对我国干旱半干旱地区气候变化及影响研究,认为在近50年 我国干旱半干旱地区气温上升了1.8e、降水增多29mm、地表蒸发加大、径流量减少、水资源供求矛盾加剧;农 业结构调整,绿洲灌溉区农作物气候产量提高,雨养旱作区农作物产量减少;部分草原生产力下降,病虫害加 剧;沙尘暴总体呈减少趋势,但局部地区由于气温升高,土壤水分耗减加速,风沙活动加剧;农业、航空、建筑、渔 业、交通、工业均受到影响。 关键词:气候变化;干旱半干旱地区;农业;沙尘暴 中图分类号:P467文献标识码:A 自19世纪末以来,伴随人类活动加剧,温室气体浓度增加,全球气候加速变暖,已引起了人们的普遍关心。政府间气候变化专门委员会(I PCC)在第四次评估报告指出,1906-2005年全球平均气温上升了0.56-0.92e。全球变暖已经对地球生态系统和社会经济系统产生了明显而深远的影响,威胁着人类的生存环境和社会经济的可持续发展。 干旱、半干旱地区的生态系统非常脆弱,对气候变化异常敏感,甚至成为全球气候变化的指示器,因此,人们越发关注气候变化对干旱、半干旱地区所产生的影响。我国有42%的国土面积处于干旱、半干旱区,主要分布在我国西部地区(干旱、半干旱地区的面积约占该西部地区国土面积的83%[1]),该地区降水量少,降水变化率大,年内分配不均,空气干燥,地表蒸发量大[2]。气候变化使得我国干旱半干旱地区水资源时空分布不均,加剧了水资源供需矛盾;改变农业生产格局[3],农作物生长范围扩大[4];推动草地退化[5],牧草产量、质量有所下降[6],破环草原生态系统原有平衡;荒漠化区域范围扩大[7,8],极端天气事件增多;对我国干旱半干旱地区国民经济产生正反两个方面的影响。为此,面对气候变化给我国干旱半干旱地区带来的新的挑战和发展机遇,我们应当积极探索,充分认识和了解我国干旱半干旱地区气候变化及其影响,趋利避害,迎接挑战,发展适合新形式的我国干旱半干旱地区经济模式,减少气候变化给我国干旱半干旱区带来的巨大损失。 1资料与方法 利用我国干旱半干旱地区177个气象地面观测站点1957-2007年降水和气温年均值资料,敦煌、西宁、包头、银川四个地区1954-2007年的地面沙尘观测记录,新疆、西藏、宁夏、甘肃、内蒙、青海六省1978 -2006年粮食产量统计资料和近17年干旱记录,通过A rc V ie w,Arc G is,SPSS等软件统计分析了我国干旱半干旱地区近40年来气候变化,以及气候变化对水资源,农业,草原生态和沙尘等方面的影响。资料均来自于中国气象科学数据共享服务网。 2干旱半干旱地区气候变化以及特征 2.1降水的变化 *收稿日期:2008-9-27。 基金项目:国家气象局软科学项目(QR2008-39)、国家科技支撑项目(2006BAD26B0902)、国家重点基础研究发展规划(2006CB705800)及中国科学院知识创新工程重大项目(KSCX-YW-09)资助。 作者简介:吕妍(1984-),女,山东莱州人,硕士研究生。Em ail:l y20021304@163.co m

西北干旱气候成因综述 李兆元 杨文峰 徐小红 (陕西省气象科学研究所 西安?710015) 摘 要 从地理位置、地形影响、大气环流特征、天文因素影响、全球气候增暖、厄尔尼诺以及人类活动几个方面对西北干旱气候成因进行了综述。 关键词 西北地区 干旱 气候变化 1 西北地区深居内陆,距海洋远是干旱气候形成的主要原因 西北地区深居内陆,距海洋远,南方海洋的水汽经长途跋涉不易到达内陆。因而越往内陆气候越干旱。乌鲁木齐距渤海2520km,年降水量400mm左右,其中沙漠内陆年降水量只有20mm以下,是最干旱的地方。西宁距黄海1530km,年降水量400 mm左右。兰州距黄海1386km,年降水量350mm 左右。银川距渤海1044km,年降水量约200mm。西安距黄海900km,年降水量573mm。可见,越深入内陆的地区气候越干旱。全国的著名沙漠,如准噶尔盆地、塔里木盆地、柴达木盆地、腾格里沙漠、乌素沙漠都分布在西北内陆干旱气候区。 青藏高原隆起是西北干旱气候形成的主要原因。西北干旱气候区位于青藏高原北侧的中纬度欧亚大陆中部,是在一种特殊地理条件下形成的。据研究,早在地质时期青藏高原隆起以前,西北地区已经出现沙漠,表明那里的干旱区已经形成。其原因是地处欧亚内陆腹地,水汽来源不足。来自南部的暖湿气流冬季一般不越过秦岭,夏季不越过37°59′N,只有在少数情况下可以到达河西走廊。从苏联欧洲大陆南部偏西送来的水汽大多数在天山和帕米尔形成降水,气流过山后已变得非常干燥。青藏高原的隆起是西北干旱气候形成的主要原因。高原隆升至3000 m,即中更新世晚期,是西北干旱气候形成的重要阶段。 青藏高原在西北干旱气候区形成的主要作用是:直接阻挡了西南暖湿季风气流的北进,切断了主要的水汽来源;高原为强大的热源和有组织的上升运动,作为补偿的高原四周下沉气流的一部分,在西北地区上空,始终存在着有组织的下沉气流,这是西北干旱气候形成的大尺度环流背景;西风气流在高原北侧绕流时,形成的高压脊和反气旋辐散环流,加强了西北地区的下沉气流。 2 干旱环流控制是西北干旱气流形成的直接原因大气环流的平均状况其变率是影响和制约着西北地区的天气气候,尤其是旱涝气候。西北地区地处世界上最大的青藏高原北部,境内有天山、帕米尔高原、南疆盆地、河西走廊、黄土高原、秦岭和巴山山地等高山和复杂地形,使边界层平均环流出现了地方性的天气尺度和次天气尺度系统。由于青藏高原海拔很高,这种地方性平均环流系统,甚至在500 hPa向上都有清楚的反映,青藏高原对西北地区的天气气候的分布、变化有十分重要的影响。 干旱是西北地区突出的也是世界性的问题,是西北地区最重要的气候灾害。在西北地区,一年四季均可发生干旱。在各季的干旱中,又以冬春旱和夏旱发生的机会最多。西北地区的干旱季比较长,10~5月基本上都受冬季环流型影响,气候特点是寒冷、干燥、降水稀少。 西北地区冬季环流特征:东亚高空大气环流盛行大槽大脊活动,其最常见的环流形势是新疆——西北区维持一高压脊,沿海维持一大低压槽,西北地区处在这两大系统之间,受西北气流控制,地面上常为从西伯利亚东南下的冷高压所控制,天气晴朗寒冷,干旱少雨。 西北地区春季环流特征:大气低层增温迅速,环流型表现为大陆高压与低压两个大活动中心,而高空环流基本上仍是冬季环流形势,多移动性槽脊,相应的地面冷空气活动频繁,还相当强。高空500hPa 1999206228 收稿