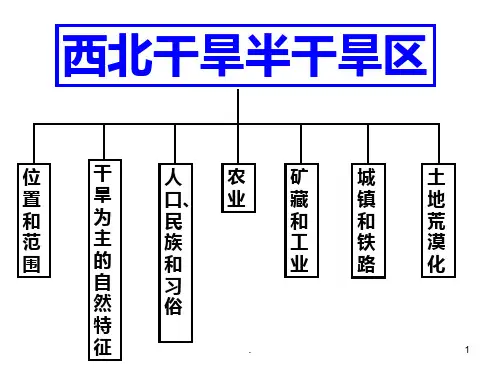

西北干旱半干旱地区共35页

- 格式:ppt

- 大小:4.78 MB

- 文档页数:35

2024-2025学年北师大版(2019)必修1地理下册月考试卷218考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______ 姓名:______ 班级:______ 考号:______总分栏题号一二三四总分得分评卷人得分一、选择题(共5题,共10分)1、阅读材料,回答下题。

地膜覆盖是一种现代农业生产技术,进行地膜覆盖栽培一般都可获得早熟增产的效果。

山东胶东的一些果农夏季在苹果树下覆盖地膜,其主要的作用是A. 减弱地面辐射,保持地温B. 反射太阳辐射,降低地温C. 反射太阳辐射,增加光效D. 吸收太阳辐射,增加地温2、2015年5月新疆维吾尔自治区某山地冰川发生移动,造成当地1.5万亩草场消失,70户牧民房屋受损。

据此,回答下题。

1. 导致冰川移动的原因是A. 土地荒漠化B. 酸雨污染C. 全球变暖D. 臭氧层破坏3、读图“中国东部沿海海滨地区不同时间旗帜主要飘动方向示意图”,若旗帜飘动方向反映该地一日内或一年中主要风向的变化,则下列说法正确的是A. 甲为白天,吹陆风B. 乙为夜晚,吹海风C. 甲为冬季,吹冬季风D. 乙图风向的成因是气压带、风带季节移动4、4月16日北京时间15:30,王先生在武汉某动车站拍摄照片,此时正好一列动车启动出发,据图判断该列车的行驶方向是A. 东南B. 西南C. 东北D. 西北5、下列有关晨昏线(圈)的说法,正确的是A. 晨昏圈就是经线圈B. 晨昏圈与纬线圈平行C. 若晨昏圈与经线圈重合,则全球各地昼夜等长D. 晨昏圈永远与极点相交评卷人得分二、填空题(共5题,共10分)6、读“中国地形图”,回答:(1)填出下列代号所表示的主要地形区名称:A B CD E FG H IJ K(2)由图可知,我国地势的总特征是,呈阶梯状分布。

这种地势特征对我国河流流向的影响是。

(3)我国地形多种多样,山区面积广大,对农业生产有哪些有利和不利的影响。

(4)习惯上,人们把山地、丘陵和比较崎岖的高原统称为山区。

我国的干旱半干旱地区——青海省一、干旱现象干旱是指长时期降水偏少,造成空气干燥、土壤缺水,使农作物和牧草体内水分亏缺,影响农作物播种和牧草返青,影响农作物和牧草正常生长发育,导致农牧业减产以及河流干涸、人畜饮水困难的一种气象灾害。

青海省的气候特点决定了青海干旱的频发性和普遍性。

二、干旱特征(一)降水特征青海省深居内陆腹地,暖湿气团不易入侵,导致降水量少,是北半球同纬度降水量最少的地区,且时空分布不均,属我国干旱半干旱气候区。

境内降水的地区分布:全省各地平均年降水量由东南向西北递减,从776.1毫米(果洛州久治县)逐渐减至16.7毫米(海西州冷湖镇),青南地区东南部是青海年降水量最多的地区(河南—玛沁—清水河—杂多一线以南地区),年降水量在500毫米以上;祁连山东段的门源、大通、互助北部、湟中、化隆一带是降水量次多地区,年降水量为500毫米左右;黄河、湟水谷地年降水量较少,在260—400毫米之间;柴达木盆地腹地降水量是青海降水最少的地区,年降水量在50毫米以下,盆地边缘地带年降水量在160—180毫米左右;省内其余地区年降水量在300—400毫米之间。

上述降水地区分布表明:青南高寒牧业区年降水量较多,干旱发生频率较低;热量条件较好的柴达木盆地降水稀少,只能发展灌溉农业;而东部农业区热量条件相对较好,降水量相对较多,是青海的粮仓。

但由于降水变化的不确定性和地区降水的差异性,干旱频频发生。

降水的时间分布也是极不均匀的。

青海降水的时间分布呈典型的内陆高原降水特征,表现在:一是降水时间集中,雨季开始一般在5月上旬,结束于9月下旬,持续约5个月时间,而10月至次年4月长达7个月的时间为旱季。

二是降水量集中,5—9月雨季的降水量占全年降水量的79%—94%,全省平均占85%;而关系到农田底墒和春播季节的降水量(即10月至次年4月)只占全年降水量的15%。

这就是青海“春旱年年有”的重要原因。

青海东部有“安苗三分田”之说,所谓安苗,就是从播种到出苗,一般为3—5月,此时有否降水是安苗的关键。

西北干旱半干旱地区抗旱造林技术1. 引言1.1 西北干旱半干旱地区抗旱造林技术概述西北地区是我国干旱半干旱地区的重要组成部分,其干旱条件给树木生长带来了很大的挑战。

抗旱造林技术在西北地区的发展显得尤为重要。

西北干旱半干旱地区抗旱造林技术主要包括选择适应干旱环境的树种、合理设计抗旱造林方案、科学管理抗旱造林项目、引入先进的灌溉技术、开展技术攻关,提高抗旱造林技术水平等方面。

通过这些措施,可以有效提高干旱地区树木的成活率和生长速度,改善当地生态环境,保护土壤水源,促进经济发展。

西北干旱半干旱地区抗旱造林技术的发展还能促进当地荒漠化治理工作的开展,提高抗御自然灾害的能力,保障当地人民的生存和发展。

在未来的发展中,需要进一步完善西北干旱半干旱地区抗旱造林技术,提高技术水平,不断探索适应干旱环境的树种和种植方式,以更好地适应西北地区的气候和环境特点,实现经济、社会和生态效益的双赢局面。

2. 正文2.1 选择适应干旱环境的树种选择适应干旱环境的树种是抗旱造林技术中至关重要的一环。

在西北干旱半干旱地区,树种的选择直接影响到造林项目的成败。

为了确保造林项目的成功,需要根据当地的气候条件、土壤特点和水资源情况,科学选择适应干旱环境的树种。

对于西北干旱半干旱地区,适宜选择耐旱性强、抗逆性强的树种进行造林。

柽柳、刺槐、沙柳等树种具有较强的抗旱能力,适合在干旱地区进行造林。

这些树种能够适应干旱环境下的高温、低水分和风沙侵蚀,有利于造林项目的生长和成活。

还需要考虑树种的经济价值和生态效益。

在选择适应干旱环境的树种时,除了要考虑其抗旱性能外,还应该综合考虑其木材用途、果实价值、药用价值以及生态功能等因素。

这样可以实现造林项目的多效统筹,既提高经济效益,又能改善生态环境。

选择适应干旱环境的树种是抗旱造林技术中的关键步骤之一,只有科学合理地选择树种,才能保证造林项目的顺利开展和可持续发展。

2.2 合理设计抗旱造林方案合理设计抗旱造林方案是西北干旱半干旱地区抗旱造林技术中至关重要的一环。

2024届山东省聊城市高考二模地理试题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、选择题2024年1月,国家统计局公布:2023年末全国人口140967万人,比上年末减少208万人。

随着人口总量减少,我国各省份常住人口数量也出现较大变化。

下表为我国部分省份近年常住人口数量变化。

据此完成下面小题。

省份/人口数量(万)/年份2020年2021年2022年2023年浙江6468.06540.06577.06627.0海南1012.01020.01027.01043.0江苏8477.08505.08515.08526.0贵州3858.03852.03856.03865.0北京2189.02189.02184.02185.8天津1387.01373.01363.01364.0四川8371.08372.08374.08368.0安徽6105.06113.06127.06121.01.关于部分省份2023年常住人口数量变化的叙述,正确的是()A.天津常住人口增长势头最强劲B.北京常住人口增量由负转正C.江苏常住人口增长率大于贵州D.四川的人口流失规模小于安徽2.浙江、海南两省近年常住人口持续增加,其原因最可能是()A.人口政策调整,自然增长率上升B.生态环境改善,空气质量良好C.落户政策放宽,吸引人口流入D.GDP增速显著,促进人口流入四川省甘孜藏族自治州理塘县位于青藏高原东南缘,平均海拔4300米,地广人稀,长期以来农作物品种较单一,农业机械化水平低。

近年来,当地与东部发达地区合作,大力发展数字化果蔬种植,成立甘孜州首个现代数字农业园区——理塘濯桑果蔬数字化农业园区。

园区位于理塘县境内地势较缓的高原宽谷地区(海拔3600米),全程采用数字化跟踪,现已成功栽培小番茄、白萝卜、草莓、香菇等20余个品种,产品主要销往港澳台中高端大型生鲜超市,走出了一条农业、农村振兴的新道路。

中国西北干旱区的资源与环境1. 干旱区整体环境中国西北干旱区系指35°N以北,106°E以西的内陆干旱区,包括新疆全境、甘肃河西走廊及内蒙古贺兰山以西的地区,土地面积约占中国总土地面积的24.5%。

由于深居欧亚大陆腹地,平原降水量在160mm以下,基本上不产生地表径流,形成世界上最严酷的干旱区之一。

在晚近地质时期,有显著的差异上升运动,大部分地区上升幅度不大,一部分上升很大,形成广大的高平原和横亘于高平原中的很显著的山脉。

高平原海拔大多在1000米左右,其中也有较低的部分,如准噶尔盆地不少地域在250—5O0米之间。

吐鲁番盆地的艾丁湖竟在海平面以下155米。

许多山地的高度超过3000米,具有明显的垂直分异。

也有不少山地高度较低,景观的垂直分异不明显。

随距海远近而变化的干湿状况是决定区内自然界地域分异的主要因素。

地处内陆且四周多山岭。

来自海洋的水汽很少,夏季风难以到达。

植被大部分为荒漠,一部分为荒漠草原和干草原。

在高山的垂直分带中则有森林、山地草原等,以及与之相应的土壤类型。

地貌外营力主要是干旱与半干旱气候下的微弱风化、微弱的物质移动、微弱的水力侵蚀和堆积以及广泛的风力侵蚀、搬运和堆积。

但暴雨之后,水力侵蚀可产生强烈的破坏作用。

风力作用虽然很广泛,但只能对颗粒较细的松散沉积物起作用,并在风力变缓的时候发生堆积。

在高大的山岭中,以冰川作用以及冰缘条件下的寒冻风化、物质移动和流水侵蚀为主。

全区绝大部分属内陆流域,在平地上产生的地表水几乎全属雨水补给的短暂水流。

湖泊较多,大多是咸水湖。

山地径流是重要的资源,其补给来源以冰雪融水为主。

自中生代末期以来,即断续出现干旱和半干旱气候。

植物逐渐旱生化,种属较少。

第四纪初曾经有过比较湿润的时期,有些地方古水系较为发育。

湖岸阶地的存在,也可以作为地质时期中气候向干旱变化的证据。

人类对于自然界的影响,远不如东部季风区广泛、深刻。

但在与东部季风区接壤的地区,以及有流水可资灌溉的地域等,也可看到人类活动的深刻影响。