西北干旱半干旱区

- 格式:pptx

- 大小:7.26 MB

- 文档页数:12

西北干旱半干旱区城市绿地生态设计导则在当今社会,随着城市化的加速发展,城市绿地生态设计变得愈发重要。

尤其是在西北干旱半干旱区,由于干旱缺水的特殊环境,城市绿地的生态设计显得尤为重要。

本文将围绕西北干旱半干旱区城市绿地生态设计导则展开深入探讨,通过分析和讨论,为您带来一篇具有深度和广度的高质量文章。

一、了解西北干旱半干旱区的特点在西北干旱半干旱区,干旱缺水是一个主要的生态环境问题。

高原、沙漠、草原等地貌特点也为城市绿地的生态设计带来了很大的挑战。

在进行城市绿地生态设计时,必须充分了解西北干旱半干旱区的地理、气候等特点,才能有针对性地制定相应的设计导则。

二、应用先进的科学技术手段在西北干旱半干旱区城市绿地生态设计中,应用先进的科学技术手段是不可或缺的。

通过遥感技术对地表覆盖、土地利用等进行监测和分析,以便科学合理地规划和设计城市绿地。

利用生态学、环境学等相关学科知识,结合植被种植、水资源利用等方面的技术,实现城市绿地的生态平衡,减缓城市化对环境的影响。

三、强调生态优先的设计理念在西北干旱半干旱区城市绿地生态设计中,应强调生态优先的设计理念。

这意味着在设计城市绿地时,要注重保护和修复生态系统,促进自然界的平衡。

可以通过合理设计景观、引入适宜的植被、构建湿地等手段,保护和利用当地的生态资源,实现城市绿地与自然环境的和谐统一。

四、综合考虑社会、经济和环境的可持续发展西北干旱半干旱区城市绿地生态设计导则应综合考虑社会、经济和环境的可持续发展。

这意味着在设计城市绿地时,不仅要满足居民的休闲需求,提升城市环境品质,还要兼顾节约资源、减少污染等方面的考量。

只有在社会、经济和环境协调发展的前提下,才能实现城市绿地的生态设计目标。

五、个人观点和理解在我看来,西北干旱半干旱区城市绿地生态设计导则不仅仅是一项技术活,更是一种对自然环境的尊重和保护。

通过合理科学地规划和设计城市绿地,可以有效缓解干旱缺水带来的压力,改善城市环境,提升居民的生活质量。

中国西北干旱区的资源与环境1. 干旱区整体环境中国西北干旱区系指35°N以北,106°E以西的内陆干旱区,包括新疆全境、甘肃河西走廊及内蒙古贺兰山以西的地区,土地面积约占中国总土地面积的24.5%。

由于深居欧亚大陆腹地,平原降水量在160mm以下,基本上不产生地表径流,形成世界上最严酷的干旱区之一。

在晚近地质时期,有显著的差异上升运动,大部分地区上升幅度不大,一部分上升很大,形成广大的高平原和横亘于高平原中的很显著的山脉。

高平原海拔大多在1000米左右,其中也有较低的部分,如准噶尔盆地不少地域在250—5O0米之间。

吐鲁番盆地的艾丁湖竟在海平面以下155米。

许多山地的高度超过3000米,具有明显的垂直分异。

也有不少山地高度较低,景观的垂直分异不明显。

随距海远近而变化的干湿状况是决定区内自然界地域分异的主要因素。

地处内陆且四周多山岭。

来自海洋的水汽很少,夏季风难以到达。

植被大部分为荒漠,一部分为荒漠草原和干草原。

在高山的垂直分带中则有森林、山地草原等,以及与之相应的土壤类型。

地貌外营力主要是干旱与半干旱气候下的微弱风化、微弱的物质移动、微弱的水力侵蚀和堆积以及广泛的风力侵蚀、搬运和堆积。

但暴雨之后,水力侵蚀可产生强烈的破坏作用。

风力作用虽然很广泛,但只能对颗粒较细的松散沉积物起作用,并在风力变缓的时候发生堆积。

在高大的山岭中,以冰川作用以及冰缘条件下的寒冻风化、物质移动和流水侵蚀为主。

全区绝大部分属内陆流域,在平地上产生的地表水几乎全属雨水补给的短暂水流。

湖泊较多,大多是咸水湖。

山地径流是重要的资源,其补给来源以冰雪融水为主。

自中生代末期以来,即断续出现干旱和半干旱气候。

植物逐渐旱生化,种属较少。

第四纪初曾经有过比较湿润的时期,有些地方古水系较为发育。

湖岸阶地的存在,也可以作为地质时期中气候向干旱变化的证据。

人类对于自然界的影响,远不如东部季风区广泛、深刻。

但在与东部季风区接壤的地区,以及有流水可资灌溉的地域等,也可看到人类活动的深刻影响。

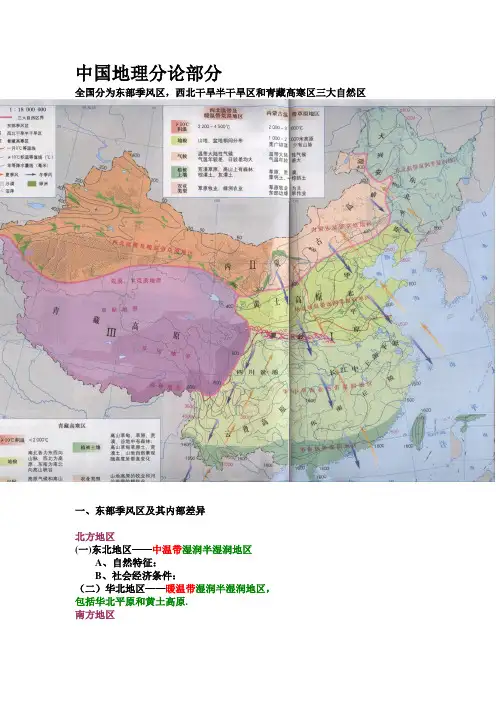

中国地理分论部分全国分为东部季风区,西北干旱半干旱区和青藏高寒区三大自然区一、东部季风区及其内部差异北方地区(一)东北地区——中温带湿润半湿润地区A、自然特征:B、社会经济条件:(二)华北地区——暖温带湿润半湿润地区,包括华北平原和黄土高原.南方地区二、西北干旱半干旱区(一)自然环境特征——干旱半干旱1、地理位置范围1)、主要包括新疆、内蒙古,陕甘宁地区面积和人口:面积占全国30%,人口占全国4% 少数民族:蒙古族、回族、维吾尔族和新疆北部的哈萨克族。

2)、大兴安岭以西,长城—祁连山—阿尔金山—昆仑山以北3)、海陆位置:深居内陆,远离海洋(以大陆性气候为主)经度位置:73ºE——120ºE多(干旱——半干旱)纬度位置:40ºN——50ºN之间(温带为主)2、地貌1)特征:地处第二级阶梯,平均海拔较高,以高原、盆地、山地为主,地表风力作用强烈。

2)、主要地形区:高原:内蒙古高原;盆地:准噶尔盆地、塔里木盆地,吐鲁番盆地;山地:天山山脉,贺兰山、阴山,昆仑山、祁连山;平原:宁夏平原、河套平原、河西走廊。

3)、地形成因:山脉为内力作用形成褶皱山。

(板块碰撞)3以干旱、半干旱的温带大陆性气候为主。

气温日较差、年较差大、太阳辐射强,多风沙。

4河流:内流河为主,塔里木河、弱水本区有外流河(黄河,额尔齐斯河)内流河水文特征:流量小,季节性河流,水量季节变化大,补给靠高山冰雪融水和山地降水,流量随气温变化。

7、8、9月为汛期,10月后水量减小,冬季断流。

5、植被景观:温带荒漠(西)—温带荒漠草原—温带草原(东)降水量50mm————200mm————400mm内陆西——————————东(距海近)经度地带性西部以温带荒漠为主,耐旱植物(芨芨草,胡杨林)东部为温带草原(呼伦贝尔草原)6、自然资源:A矿产资源主要是塔里木盆地的石油,天然气主要油田:克拉马依塔北塔中煤炭资源:内蒙古(准格尔,霍林河,元宝山东胜)陕西(神府)、新疆、宁夏(石嘴山,灵武),铁矿——内蒙古白云鄂博稀土铁矿,有色金属——甘肃金昌的镍,白银的铜,新疆阿尔泰的金。

吐鲁番盆地区域特征一、自然环境特征1、位置:吐鲁番盆地位于西北干旱半干旱区,在新疆维吾尔自治区东部,是天山山脉东段南坡的山间陷落盆地,是中国最低的内陆盆地。

2、地形:吐鲁番盆地是一个典型的地堑盆地,大部分地面在海拔500米以下,有些地方比海平面还低。

盆地四周为山地环绕,北部的博格达山和西部的喀拉乌成山一段,高度都在3500~4000米之间,而紧邻盆地南部山麓的最低部分的艾丁湖面是全国最低的洼地,自然条件的垂直分异明显。

3、气候:属于大陆荒漠性气候,干旱炎热。

地势低凹、四周有高山阻闭,气流下沉,增温迅速,地面辐射不易散发,热气团在盆地上空久滞不去,气候炎热,因此自古有“火洲”之称。

由于盆地气压低,吸引气流流入,这里也是全国有名的“风库”。

这里的气温虽然高,但相对湿度却很低,高温低湿,虽热而不闷,而且这里的日昼夜温差很大。

降水量很少,但蒸发量极大,有“干雨”的现象。

4、土壤和植被:土壤盐碱含量很高,主要植被为盐化草甸及荒漠草原。

5、水文:自然降水量很少,地下水资源十分丰富,其水源主要是天山的冰雪融水。

冰雪融水在通过地下粗砂砾层向盆地渗透过程中,被火焰山所截,在山间沟谷呈泉涌出地面,并汇成河流。

6、资源:①地下水资源丰富。

②日照时间长,光热资源丰富,利于植物生长;昼夜温差大,所产长绒棉、瓜果品种优异。

哈密瓜、葡萄驰名中外,蚕桑也宜发展。

③矿产资源、油气资源丰富。

二、人类活动特征1、农业:绿洲灌溉农业。

天山的冰雪融水资源丰富,当地人们用暗渠引水的办法把渗入地下的潜水流引出浇灌。

坎儿井主要由明渠、暗渠和直井组成,它把来自不同水源的水连接起来,输送到大大小小的绿洲,来灌溉农田。

2、工业:吐鲁番地区工业生产历史短,起步晚,然而发展速度很快。

从工业部门结构看,吐鲁番地区工业部门主要立足于区内独特农业资源和矿产资源,以瓜果食品、纺织、化学及煤炭工业四大工业部门发展最早,且长期居于主导地位,油田开发使区内石油工业崛起。

西北地区的气候特点主要气候类型西北地区的气候特点主要气候类型中国西北地区,又称西北、中国西北、西北地区、西北五省,是当今中国七大地理分区之一。

下面是店铺给大家整理的西北地区的气候特点,希望能帮到大家!西北地区的气候特点西北地区地处内陆,为典型的大陆性气候,夏季炎热,冬季严寒,降水稀少,终年干旱,除东部个别地区和一些高山年降水量超过400毫米以外,其余地区降水量均低于400毫米,大部分地区不足200毫米,在新疆塔克拉玛干地区、青海的柴达木和和西藏藏北高原地降水量均低于50毫米。

西北地区植被稀疏,沙漠广布,冬春二季多风沙,大风卷起地面的沙尘,形成弥天的沙尘暴,并且向东吹至华北、华东等省市,给那里的环境带严重影响。

西北地区没有灌溉,就没有农业。

在山前水源充足的地方,农作物和各种瓜果产量高,品质优良,形成西北地区特有绿洲农业。

西北地区的主要地理特点西北地区地理分界位于黄土高原一黄河中上游以西,昆仑山一阿尔金山一祁连山一秦岭以北,国境线以东,国境线一蒙古高原以南。

西北地区年降水量从东部的400毫米左右,往西减少到200毫米,甚至50毫米以下。

干旱是本区的主要自然特征(分别为温带大陆性半干旱、干旱、高寒气候)。

西北地区地形以高原、盆地和山地为主。

西北地区东部以黄土高原、河套平原、宁夏平原、河西走廊为主。

新疆维吾尔自治区境内山脉和盆地相间:阿尔泰山、准噶尔盆地、天山、塔里木盆地、昆仑山、阿尔金山、吐鲁番盆地、塔里木河、塔克拉玛干沙漠。

西北地区地面植被由东向西为草原、荒漠草原、荒漠、石质戈壁、沙丘内流河、内陆湖、绿洲。

受人类活动的影响,自然植被还有逐渐减少的趋势。

大草原与全国畜牧业基地。

游牧与定居轮牧。

人工草场。

圈棚饲养、打草、挤奶、剪羊毛逐步实现机械化;马和骆驼为青海牧区重要交通工具,使用摩托车、汽车的逐渐增多。

灌溉农业。

“塞外江南”—宁夏回族自治区河套平原。

甘肃省河西走廊。

新疆维吾尔自治区高山山麓块块绿洲。

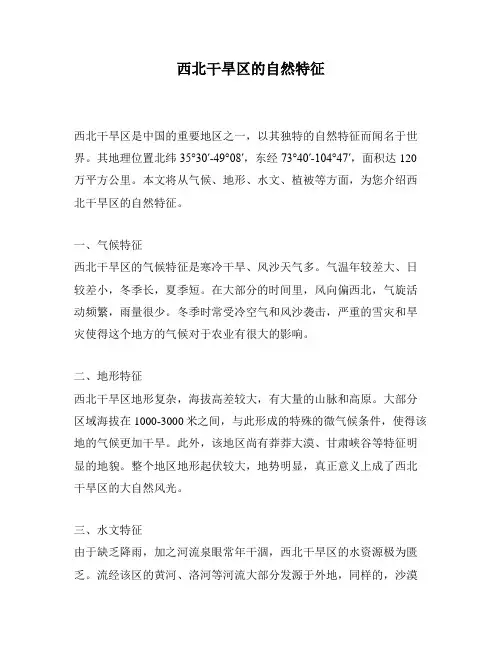

西北干旱区的自然特征西北干旱区是中国的重要地区之一,以其独特的自然特征而闻名于世界。

其地理位置北纬35°30′-49°08′,东经73°40′-104°47′,面积达120万平方公里。

本文将从气候、地形、水文、植被等方面,为您介绍西北干旱区的自然特征。

一、气候特征西北干旱区的气候特征是寒冷干旱、风沙天气多。

气温年较差大、日较差小,冬季长,夏季短。

在大部分的时间里,风向偏西北,气旋活动频繁,雨量很少。

冬季时常受冷空气和风沙袭击,严重的雪灾和旱灾使得这个地方的气候对于农业有很大的影响。

二、地形特征西北干旱区地形复杂,海拔高差较大,有大量的山脉和高原。

大部分区域海拔在1000-3000米之间,与此形成的特殊的微气候条件,使得该地的气候更加干旱。

此外,该地区尚有莽莽大漠、甘肃峡谷等特征明显的地貌。

整个地区地形起伏较大,地势明显,真正意义上成了西北干旱区的大自然风光。

三、水文特征由于缺乏降雨,加之河流泉眼常年干涸,西北干旱区的水资源极为匮乏。

流经该区的黄河、洛河等河流大部分发源于外地,同样的,沙漠里的吐鲁番地势低,盐碱地多,灌渠自然不成。

仅仅是位于甘肃西部的祁连山地区,由于长期积累的积雪,才成了青藏高原重要的水源地之一。

四、植被特征植被是地球上自然资源中不可缺少的一种。

在西北干旱区,独特的干旱气候和特殊的地形条件造就了其丰富多彩的植被。

然而,由于其特殊的自然条件,植被分布十分分散、稀疏、贫瘠,大多数区域是以荒漠为主,草原、林地面积较少。

其中,荒漠植被特别突出,以天山沙漠和库姆沙漠为代表,故民间俗称其为“地狱”。

总之,西北干旱区被誉为中国少有的自然环境特征的集成地,这些特征深刻影响了当地生态环境、经济建设和人们的日常生活。

人们需要通过不断的科技创新和生态保护,逐步实现可持续发展,建设出人与自然和谐共生的美好家园。

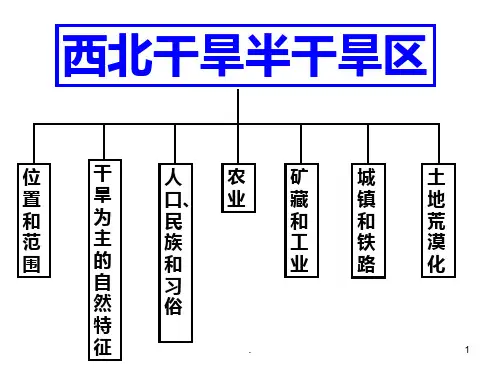

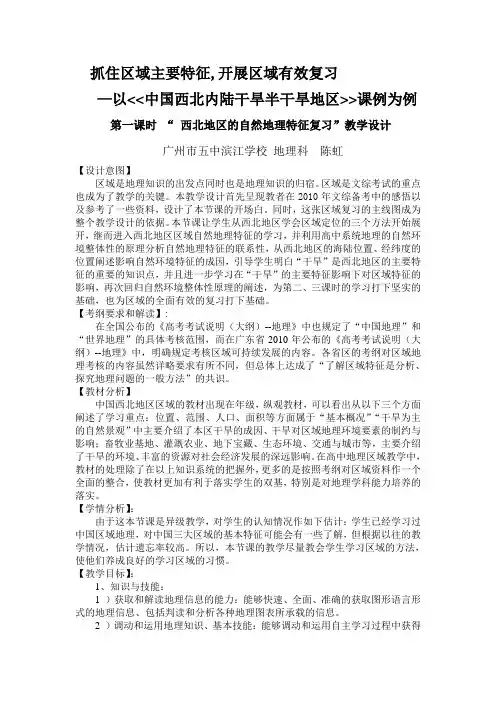

抓住区域主要特征,开展区域有效复习—以<<中国西北内陆干旱半干旱地区>>课例为例第一课时“西北地区的自然地理特征复习”教学设计广州市五中滨江学校地理科陈虹【设计意图】区域是地理知识的出发点同时也是地理知识的归宿。

区域是文综考试的重点也成为了教学的关键。

本教学设计首先呈现教者在2010年文综备考中的感悟以及参考了一些资料,设计了本节课的开场白。

同时,这张区域复习的主线图成为整个教学设计的依据。

本节课让学生从西北地区学会区域定位的三个方法开始展开,继而进入西北地区区域自然地理特征的学习,并利用高中系统地理的自然环境整体性的原理分析自然地理特征的联系性,从西北地区的海陆位置、经纬度的位置阐述影响自然环境特征的成因,引导学生明白“干旱”是西北地区的主要特征的重要的知识点,并且进一步学习在“干旱”的主要特征影响下对区域特征的影响,再次回归自然环境整体性原理的阐述,为第二、三课时的学习打下坚实的基础,也为区域的全面有效的复习打下基础。

【考纲要求和解读】:在全国公布的《高考考试说明(大纲)--地理》中也规定了“中国地理”和“世界地理”的具体考核范围,而在广东省2010年公布的《高考考试说明(大纲)--地理》中,明确规定考核区域可持续发展的内容。

各省区的考纲对区域地理考核的内容虽然详略要求有所不同,但总体上达成了“了解区域特征是分析、探究地理问题的一般方法”的共识。

【教材分析】中国西北地区区域的教材出现在年级,纵观教材,可以看出从以下三个方面阐述了学习重点:位置、范围、人口、面积等方面属于“基本概况”“干旱为主的自然景观”中主要介绍了本区干旱的成因、干旱对区域地理环境要素的制约与影响;畜牧业基地、灌溉农业、地下宝藏、生态环境、交通与城市等,主要介绍了干旱的环境、丰富的资源对社会经济发展的深远影响。

在高中地理区域教学中,教材的处理除了在以上知识系统的把握外,更多的是按照考纲对区域资料作一个全面的整合,使教材更加有利于落实学生的双基,特别是对地理学科能力培养的落实。

中国西北干旱区的资源与环境1. 干旱区整体环境中国西北干旱区系指35°N以北,106°E以西的内陆干旱区,包括新疆全境、甘肃河西走廊及内蒙古贺兰山以西的地区,土地面积约占中国总土地面积的24.5%。

由于深居欧亚大陆腹地,平原降水量在160mm以下,基本上不产生地表径流,形成世界上最严酷的干旱区之一。

在晚近地质时期,有显著的差异上升运动,大部分地区上升幅度不大,一部分上升很大,形成广大的高平原和横亘于高平原中的很显著的山脉。

高平原海拔大多在1000米左右,其中也有较低的部分,如准噶尔盆地不少地域在250—5O0米之间。

吐鲁番盆地的艾丁湖竟在海平面以下155米。

许多山地的高度超过3000米,具有明显的垂直分异。

也有不少山地高度较低,景观的垂直分异不明显。

随距海远近而变化的干湿状况是决定区内自然界地域分异的主要因素。

地处内陆且四周多山岭。

来自海洋的水汽很少,夏季风难以到达。

植被大部分为荒漠,一部分为荒漠草原和干草原。

在高山的垂直分带中则有森林、山地草原等,以及与之相应的土壤类型。

地貌外营力主要是干旱与半干旱气候下的微弱风化、微弱的物质移动、微弱的水力侵蚀和堆积以及广泛的风力侵蚀、搬运和堆积。

但暴雨之后,水力侵蚀可产生强烈的破坏作用。

风力作用虽然很广泛,但只能对颗粒较细的松散沉积物起作用,并在风力变缓的时候发生堆积。

在高大的山岭中,以冰川作用以及冰缘条件下的寒冻风化、物质移动和流水侵蚀为主。

全区绝大部分属内陆流域,在平地上产生的地表水几乎全属雨水补给的短暂水流。

湖泊较多,大多是咸水湖。

山地径流是重要的资源,其补给来源以冰雪融水为主。

自中生代末期以来,即断续出现干旱和半干旱气候。

植物逐渐旱生化,种属较少。

第四纪初曾经有过比较湿润的时期,有些地方古水系较为发育。

湖岸阶地的存在,也可以作为地质时期中气候向干旱变化的证据。

人类对于自然界的影响,远不如东部季风区广泛、深刻。

但在与东部季风区接壤的地区,以及有流水可资灌溉的地域等,也可看到人类活动的深刻影响。