鼻中隔矫正手术步骤

- 格式:docx

- 大小:147.04 KB

- 文档页数:2

鼻内窥镜下鼻中隔成形术富顺县人们医院五官科:李真容鼻中隔偏曲是鼻腔疾病中的常见病,诊断标准尚未统一,鼻中隔偏曲诊断应按偏曲程度与鼻腔侧壁的关系,结合其鼻功的影响来决定,目前可分三类、轻度、中度、重度。

我科自2004年月1月至今,收治60例住院治疗,获得满意疗效。

一、资料与方法A、临床资料鼻中隔偏曲6例,男45岁,女15岁,平均年龄30岁,最小7岁,最大65岁,入院前主诉为鼻阻,头痛或鼻塞、流涕,伴耳鸣等,术前常规CT扫描,CT诊断鼻中隔偏曲按照以上标准,重度(32例),中度(29例),轻度(9例)。

B、手术方法:在局麻下O度内窥下行鼻中隔成形术:1、麻醉2%丁卡因8ml+1%肾上腺素2.5ml行鼻腔粘膜麻醉,2%利多卡因10ml+1%肾上腺素行中隔粘膜麻醉。

2、切口:在中隔(左侧)鼻腔前3—5cm切开,在下端鼻底向后延长呈L型。

3、分离粘膜,双侧同样钝性分离,暴露四方软骨、骨部在软骨与骨交界处切断,用咬骨剪剪除偏曲骨性部分,在四方软骨上做“#”划痕,缝合切口2—3针。

4、双侧填塞明胶油纱条,偏曲侧重压。

C、术后处理:术后48小时取出油纱条,给予1%呋麻液+V AD液交替滴鼻,5日后折除缝线,全身静脉滴注抗生素、止血剂3天。

二、结果:本组病例随访1年以上,治愈54例,好转6例,一例中隔穿孔。

三、讨论:采用“O”内窥镜下鼻中隔成形术效果好,治愈率高,穿孔少,直视通过电视屏幕放大,易操作。

保留四方软骨术后成形重要,鼻中隔矫正术从1904年发展至今,一百多年,无论医疗技术,手术工具的发展。

对此,手术都在飞速发展。

四、优点:切口靠皮肤厚而坚韧,不易分破,若发生穿孔靠前易修补,操作空间视野宽,总之在鼻内窥镜下鼻中隔成形术应早推广,使广大患者获益。

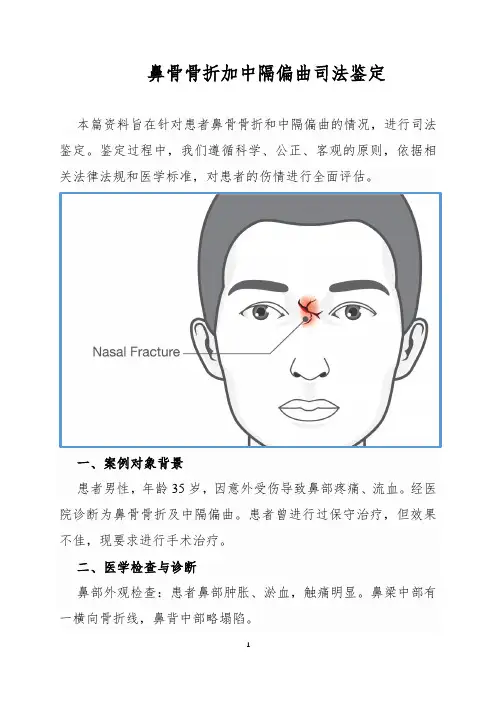

鼻骨骨折加中隔偏曲司法鉴定本篇资料旨在针对患者鼻骨骨折和中隔偏曲的情况,进行司法鉴定。

鉴定过程中,我们遵循科学、公正、客观的原则,依据相鼻内镜检查:鼻腔内黏膜充血、水肿,中隔黏膜肿胀、弯曲。

X线检查:鼻骨侧位片显示鼻骨骨折,骨折线清晰可见。

CT检查:三维重建图像显示鼻骨骨折及中隔偏曲的详细情况。

根据检查结果,诊断为:鼻骨骨折加中隔偏曲。

三、医学治疗方案根据患者的病情和需求,我们建议采用以下手术方案:鼻内镜下鼻中隔矫正术:通过鼻内镜技术,将弯曲的中隔软骨切除,使鼻中隔恢复正直。

该手术具有创伤小、恢复快的优点。

开放式鼻骨复位术:通过开放式切口,将塌陷的鼻骨复位,再用自体组织或人工材料进行支撑固定。

该手术能够恢复鼻部外观,提高鼻腔通气功能。

四、手术过程麻醉:患者采用全身麻醉,通过静脉注射和呼吸道吸入麻醉药物,使患者意识丧失、痛觉消失。

消毒:手术区域严格消毒,减少感染风险。

切开:在鼻部和口腔内进行切开,暴露出手术部位。

复位与固定:将骨折的鼻骨复位,用自体组织或人工材料进行支撑固定。

同时,进行鼻中隔矫正术,使鼻中隔恢复正直。

缝合:缝合切口,完成手术。

术后处理:给予抗生素、止痛药等药物治疗;定期换药、拆线;进行必要的鼻腔清洁和护理。

五、司法鉴定结果根据患者的临床表现、检查和手术结果,我们得出以下鉴定结果:患者因意外受伤导致鼻骨骨折及中隔偏曲,诊断明确。

通过手术治疗,患者的鼻部外观和鼻腔通气功能得到明显改善。

手术治疗效果良好,未出现并发症和后遗症。

患者在治疗过程中积极配合医生的治疗方案,预后良好。

六、建议与意见根据患者的具体情况和手术治疗效果,我们提出以下建议与意见:患者在术后应保持良好的生活习惯,避免过度劳累和剧烈运动。

定期进行鼻腔清洁和护理,预防鼻腔感染和粘连。

如出现鼻腔出血、疼痛等不适症状,应及时就医。

七、结论与总结根据上述鉴定结果,我们可以得出以下结论与总结:患者鼻骨骨折及中隔偏曲的诊断明确,经过手术治疗,伤情得到了有效治疗。

鼻中隔偏曲(手术)临床路径(县级医疗机构版)一、鼻中隔偏曲临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为鼻中隔偏曲(ICD-10:J34.2)。

行鼻中隔矫正术(ICD-9-CM-3:21.5)。

(二)诊断依据。

根据《临床诊疗指南-耳鼻喉科分册》(中华医学会编着,人民卫生出版社)。

1.症状:鼻塞/鼻出血/头痛。

2.体征:鼻中隔偏曲。

3.辅助检查:内镜或CT检查。

有明显症状和鼻中隔偏曲体征者可予确诊。

(三)治疗方案的选择。

根据《临床诊疗指南-耳鼻喉科分册》(中华医学会编着,人民卫生出版社)、《临床技术操作规范-耳鼻喉科分册》(中华医学会编着,人民军医出版社)。

有明显症状并有典型鼻中隔偏曲者行鼻中隔矫正术。

(四)标准住院日≤10天。

(五)进入路径标准。

1.第一诊断必须符合ICD-10:J34.2鼻中隔偏曲疾病编码。

2.当患者同时具有其他疾病诊断,但住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六)术前准备≤3天。

1.必需的检查项目:(1)血常规、尿常规;(2)肝功能、肾功能、电解质、凝血功能;(3)感染性疾病筛查;(4)胸片、心电图;(5)鼻腔鼻窦CT。

2.根据患者病情,可选择鼻功能测试。

(七)预防性抗菌药物选择与使用时机。

1.抗菌药物:按照《抗菌药物临床应用指导原则》(卫医发〔2004〕285号)执行。

可考虑使用第一代头孢菌素,可加用甲硝唑;明确感染患者,可根据药敏试验结果调整抗菌药物。

(1)推荐使用头孢唑林钠肌内或静脉注射:①成人:0.5g-1g/次,一日2-3次;②儿童:一日量为20-30mg/Kg体重,分3-4次给药;③对本药或其他头孢菌素类药过敏者,对青霉素类药有过敏性休克史者禁用;肝肾功能不全者、有胃肠道疾病史者慎用;④使用本药前须进行皮试。

(2)可加用甲硝唑静脉滴注。

2.预防性用抗菌药物,时间为术前0.5小时,手术超过3小时加用1次抗菌药物;总预防性用药时间一般不超过24小时,个别情况可延长至48小时。

鼻内镜三线减张法矫正鼻中隔偏曲洪晓林【期刊名称】《海南医学院学报》【年(卷),期】2010(016)008【摘要】目的:观察采用三线减张法矫正鼻中隔偏曲的临床效果.方法:在鼻内镜下,于鼻中隔左侧皮肤与黏膜交界处行killian切口,将鼻中隔软骨前、后、下分别与两侧大翼软骨内侧角、筛骨垂直板及犁骨、上颌骨鼻嵴相衔接处分离,并在此分别形成的前、后、下三条受力线及核心受力区切除条状软骨和骨质,解除其应力,从而矫正鼻中隔,即三线减张法矫正56例鼻中隔偏曲患者.结果:本组56例患者均一次性完成手术,切口均Ⅰ期愈合,鼻中隔基本恢复平直,术后随访6~18个月,56例患者双侧鼻腔通气良好,鼻塞、鼻出血、头痛、眩晕及耳鸣等多种症状均明显改善,无一例出现鼻中隔血肿、穿孔、出血及外鼻畸形,无鼻中隔摆动及脑脊液鼻漏等并发症.结论:三线减张法矫正鼻中隔,符合鼻中隔偏曲的生物力学规律,保留了鼻中隔的大部分硬质支架,具有创伤小,严重并发症少等优点,更符合功能性、微创手术的原则.【总页数】3页(P1038-1040)【作者】洪晓林【作者单位】贵州省贵阳市第一人民医院耳鼻喉科,贵州,贵阳,550002【正文语种】中文【中图分类】R765.3+1【相关文献】1.鼻内镜下改良三线减张法矫正鼻中隔偏曲 [J], 李俊义2.鼻内镜下三线减张法矫正鼻中隔偏曲 [J], 何文萍;李慧卿;马建华3.鼻内镜下改良三线减张法和改良鼻中隔矫正术在鼻中隔偏曲治疗中的效果分析[J], 李世嵘;陈凯;张志雄;叶远航4.鼻内镜下改良三线减张法矫正鼻中隔偏曲探讨 [J], 张亚龙;周晓健;王建武;陆丽娟;饶青;吴培培;何豹5.鼻内镜下三线减张矫正术治疗鼻中隔偏曲的疗效探析 [J], 李秀玲因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

手术记录

住院号:xx 科室:五官科病区病房号:床位号:xx

姓名:xx 性别:男年龄:51岁手术日期:2019年10月13日术前诊断:鼻中隔偏曲拟施手术:鼻中隔矫正术

术后诊断:鼻中隔偏曲已施手术:鼻中隔矫正术

手术名称:鼻中膈矫正术

麻醉方式:局麻麻醉医师:xx

麻醉开始时间:09时15分麻醉结束时间:09时40分共计:00时25分

手术开始时间:09时15分手术结束时间:09时40分共计:00时25分

手术人员:主刀xx 洗手护士xx

手术过程:患者取坐位,局部消毒、包头、铺巾。

肾上腺素-丁卡因棉片收缩鼻腔粘膜,鼻内镜下见鼻中隔成脊状向左侧偏曲。

2%利多卡因分别于鼻中隔双侧粘膜下注射,麻醉成功后,缘皮肤粘膜交界处切开骨粘膜层,分离左侧粘膜,切除偏曲软骨及骨质,缝合切口。

2%利多卡因局部浸润麻醉双侧下鼻甲,将双侧下鼻甲外移骨折,剪除部分下鼻甲游离缘。

清理术腔淤血,左右各一膨胀海绵填塞。

术中出血约20ml,术中术后未述及明显不适,术后步行返回病房,予抗炎、止血等药物治疗。

观察病情变化.

住院医师:

审核医师:。

鼻内窥镜下鼻中隔矫正术

鼻内窥镜下鼻中隔矫正术

麻醉方式:根据患者情况及病变的程度和范围选择静吸复合麻醉或局部浸润麻醉

手术体位:仰卧位肩下垫枕

物品准备:

1.手术器械鼻内镜器械包、鼻中隔咬骨钳、鼻中隔特殊器械。

2.敷料手术衣2件、中单2块。

3.一次性物品一次性注射器5mL各一副、显影小纱布若干、小纱条若干、膨胀海绵2块、一次性吸引器管、15号刀片、脑外切口膜、无菌保护套。

4.药品常备生理盐水、平衡液、0.1%盐酸肾上腺素、诺通2支。

5.仪器鼻内镜系统:显像系统、冷光源线、转换头、0o鼻内镜头。

手术步骤:

1.切口

皮肤黏膜交界处自上而下做弧形切口。

针对单纯鼻中隔嵴或嵴突,或者局部偏曲,可在局部偏曲前做切口,或者在嵴突表面做自前向后切口

2.分离黏骨膜

钝性鼻中隔剥离子黏骨膜,至充分显露偏曲部位及距状突。

在黏膜切口稍后切开中隔软骨,经软骨切口分离对侧黏骨膜。

两侧黏骨膜分离如下,各插入1片鼻中隔扩张器,然后用转轴刀切除中隔软骨部

3.处理筛骨、梨骨

用咬骨钳咬除玩去的筛骨垂直板及梨骨。

底部骨棘可用骨凿凿除

4.缝合黏膜

4-0可吸收线缝合切口黏膜

5.止血

检查有无出血现象,用凡士林砂条压迫止血

注意事项:

1.剥离黏膜时应谨慎小心,如发现穿孔应立即用软骨或筋膜修补。

2.术时鼻中隔软骨上端不要切除过多,以免鼻梁下塌。

3.术毕检查器械的完整性,防止器械脱落和断裂在鼻腔内。

- 1 -。

鼻中隔偏曲的治疗方法1. 引言鼻中隔偏曲是一种常见的鼻腔结构异常,指的是鼻中隔在垂直中线上的弯曲或偏移。

这种情况可能会导致鼻腔通气不畅、鼻塞、呼吸困难等症状,给患者的日常生活带来很大不便。

本文将介绍鼻中隔偏曲的治疗方法,帮助患者了解和选择合适的治疗方案。

2. 非手术治疗方法对于轻度或无明显症状的鼻中隔偏曲患者,可以考虑非手术治疗方法。

2.1 鼻腔加压器鼻腔加压器是一种非侵入性治疗方法,通过外力作用使鼻中隔保持直立,从而改善鼻腔通气状况。

患者可在夜间佩戴鼻腔加压器,白天可以取下。

使用鼻腔加压器需要在医生的指导下进行,以避免不正确的使用方法导致不良影响。

2.2 药物治疗针对鼻中隔偏曲引起的鼻塞症状,可以尝试使用局部鼻腔肾上腺素类药物或抗组胺药物进行治疗。

这些药物可以缓解鼻腔黏膜水肿,减轻鼻塞症状,改善鼻腔通气。

2.3 鼻洗鼻洗是一种通过注入温盐水或生理盐水将鼻腔内的分泌物清洗出来的方法。

鼻洗可以帮助清除鼻腔内的分泌物和过敏原,减轻鼻塞和鼻腔炎症,改善鼻腔通气。

3. 手术治疗方法对于症状明显、非手术治疗无效的鼻中隔偏曲患者,需要考虑手术治疗方法。

3.1 精细鼻窦镜下鼻中隔矫正术精细鼻窦镜下鼻中隔矫正术是一种常用的手术治疗方法。

通过鼻窦镜的引导下,医生可以观察到鼻腔内的细节结构,准确判断鼻中隔偏曲的情况,并进行修复。

手术过程中,医生会根据具体情况进行骨切割或骨成形手术,并使用缝线或填充物使鼻中隔尽可能恢复到正常位置。

3.2 开放性手术对于一些复杂的鼻中隔偏曲情况,可能需要进行开放性手术来进行治疗。

开放性手术需要通过切开鼻腔的方式,进行更复杂的骨切割和修正。

由于手术切口较大,可能会出现一定的手术风险和术后恢复期较长的情况,需要患者和医生共同决策是否进行该手术。

4. 术后护理和注意事项无论是非手术治疗还是手术治疗,患者在治疗后都需要进行一定的术后护理和注意事项。

4.1 饮食调理患者在术后需要注意饮食调理,避免食用刺激性辛辣食物,以免对伤口产生不良刺激。

鼻中隔偏曲的最佳治疗方法鼻中隔偏曲是指鼻腔中隔骨软骨结构出现弯曲或偏移,导致鼻腔通风不畅,影响呼吸功能的一种疾病。

随着生活水平的提高,人们对鼻部外形和功能的要求也越来越高,因此鼻中隔偏曲的治疗变得尤为重要。

那么,针对鼻中隔偏曲,什么样的治疗方法才是最佳的呢?首先,对于轻度鼻中隔偏曲,可以通过药物治疗来缓解症状。

患者可以口服一些扩张血管的药物,以减轻鼻腔通气不畅的症状。

此外,还可以使用一些鼻腔喷雾剂,帮助缓解鼻塞、鼻炎等症状。

这些药物治疗能够在一定程度上改善患者的症状,提高鼻腔的通风情况。

然而,对于中度和重度的鼻中隔偏曲,药物治疗效果并不明显,此时需要考虑手术治疗。

目前,治疗鼻中隔偏曲的主要手术方法包括隔鼻手术和鼻中隔成形术。

隔鼻手术是通过鼻腔内镜下进行的手术,通过切除或矫正偏曲的鼻中隔软骨和骨骼,以恢复鼻腔的正常通风功能。

而鼻中隔成形术则是通过在鼻腔内切开鼻中隔,再进行软骨或骨骼的重塑,以达到矫正偏曲的效果。

除了手术治疗外,还可以结合物理治疗来加速康复。

比如利用鼻腔扩张器进行鼻腔扩张训练,帮助患者恢复鼻腔的正常通风功能。

此外,还可以进行一些鼻腔局部的物理治疗,比如鼻腔冲洗、理疗等,以加速鼻腔的康复。

总的来说,对于鼻中隔偏曲的治疗,轻度病例可以通过药物治疗来缓解症状,而中度和重度病例则需要考虑手术治疗。

在手术治疗后,还可以结合物理治疗来加速康复。

然而,对于不同患者来说,最佳的治疗方法可能会有所不同,因此在选择治疗方法时,应该根据患者的具体情况来进行个性化的治疗方案制定。

综上所述,针对鼻中隔偏曲的治疗方法,应该根据病情的轻重缓急来选择合适的治疗方案,以达到最佳的治疗效果。

希望广大患者能够早日康复,重拾健康的鼻腔功能。

鼻中隔矫正手术步骤

(仅供学习参考)

鼻中隔矫正术治疗鼻中隔偏曲。鼻中隔矫正治疗鼻中隔偏曲很有效,鼻中隔偏曲一般呈

形C或S形,结合病史和症状,作鼻肉检查以判断鼻中隔的偏曲的类型和程度,注意鉴别

鼻中隔粘膜肥厚和是否同时存在鼻内其它疾病,如原发病变--肿瘤、异物或继发病变--鼻窦

炎 、鼻息肉等。

(鼻中隔类型)

鼻中隔矫正手术主要治疗。鼻中隔偏曲显着,影响鼻腔通气、鼻窦引流者;鼻中隔嵴突

致经常鼻衄或头痛者。等情况的患者。

鼻中隔矫正手术

1. 手术体位一般多采用坐位,术者坐于患者对侧。如取半卧位,则术者立于患者右侧。

2. 切口 用左手持窥鼻器,扩张左侧前鼻孔右手持小圆刀,于鼻中隔左侧皮肤与粘膜交界

处作一凹面向后的稍带弧形切口,起始鼻中隔前端上方,下至底部,完全切开粘骨膜。

若嵴突或矩状突位置较低,可于切口下端沿鼻底向后方延长如“L”形,以减少粘膜张力;

如鼻中隔偏曲部位较前,则切口可稍向前移。

3. 分离粘骨膜 用鼻中隔剥离器由切口处伸入,剥离粘骨膜,暴露白色软骨,然后紧贴鼻

中隔软骨,沿粘骨膜上作上下平行的分离动作宜轻巧、上下剥离的幅度应由小而大,

由前向后超越偏曲的部分。分离软骨与骨部连接处时,如有结缔组织粘着。不易分离

时,可用小刀轻轻切开;遇有尖锐突起处可用有上、下弧度的剥离器进行分离剥离。

剥离矩状突上方粘膜时,可用弧度向下的一面;剥离下方时可用弧度向上的一面,直

至完全暴露矩状突。

4. 切开软骨 用中隔软骨刀或小圆刀于粘膜切口稍后约2~3mm处,切开中隔软骨。为避

免切通右侧中隔面粘膜,可用左手小指伸入右侧鼻腔顶住中隔软骨。

5. 分离对侧粘骨膜 经软骨切口用同法剥离右侧粘骨膜,此时可用窥鼻器扩张右侧鼻孔,

直接观察粘骨膜下剥离情况。鼻中隔两侧粘骨膜完全分离后,经切口置入鼻中隔固定

扶钩,使中隔软骨固定于中隔固定扶钩两片叶片之间。

6.切除中隔软骨 用中隔软骨旋转刀于已切开之中隔软骨前缘上部推向后上方,于筛骨垂

直板处转向后下,在犁骨及腭骨鼻嵴处再向前拉,使中隔软骨大部切下。此软骨片应保留至

手术结束,以备万一两侧粘膜撕破形成穿孔时作修补用。

7.切除弯曲的筛骨垂直板及犁骨 用咬骨钳钳取筛骨垂直板及犁骨的偏曲部分。切

忌左右摆动,以免损伤筛板。中隔底部的骨嵴可用鱼尾凿凿除。此时应注意避免损伤

血管。可用浸有1‰肾上腺素的小棉球充分止血并清除伤口中血块及碎骨片,取出中隔

固定扶钩,将两侧粘骨膜推向中部使互相贴合。检查偏曲部分是否已矫正。

8.切口处粘膜可用细线缝合1~2针,以利愈合。切口一侧中隔面敷凡士林纱布后,用2只橡

皮指套分别置于两侧鼻腔,指套内适量均匀填入纱条,压迫止血。

鼻中隔矫正术术后注意事项

二十四小时内尽量卧床休息,头部抬高30~60度,以减轻充血.手术后鼻部会有少量渗血属

正常现象,纱布渗湿时请通知护理人员更换,倒流至喉咙的鼻血应吐出,以随时检查是否有异

常出血.可冰敷鼻梁处以减轻伤口疼痛及肿胀.手术一至三天后取出鼻内填塞物。