2.十月太阳历的由来

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:2

关于太阳历和公历的由来 现在世界上通⽤的历法——公历,有⼈曾似是⽽⾮地称之为“西历”。

其实,究其根源,这种历法并⾮产⽣于西⽅,⽽是产⽣于6000多年前的古埃及。

那太阳历和公历是怎么来的呢? 太阳历和公历的由来 古埃及⽓候炎热,⾬⽔稀少,但是农业⽣产却很发达。

这是为什么呢?原来这与尼罗河的定期泛滥有着密切的关系。

埃及的⼤部分国⼟都是沙漠,只有尼罗河流域像⼀条绿⾊的缎带从南到北贯穿其间。

直到现代,埃及的的95%以上的⼈⼝也都集中在这条绿⾊的⽣命带中。

因此,在希腊时代,西⽅⼈便把埃及称为“尼罗河送来的礼物”。

古代埃及⼈更是将尼罗河视为“母亲河”。

尼罗河全长6648公⾥,同亚洲的长江、南美洲的亚马逊河和北美洲的密西西⽐河并称为世界最长的河流。

尼罗河发源于⾚道⼀带,主流叫⽩尼罗河,从乌⼲达流⼊苏丹,在喀⼟穆和发源于埃塞俄⽐亚的青尼罗河汇合,流⼊埃及。

在埃及境内,尼罗河每年6⽉开始涨⽔,7⾄10⽉是泛滥期,这时洪⽔夹带着⼤量腐殖质,灌满了两岸龟裂的农⽥。

⼏个星期后,当洪⽔退去时,农⽥就留下了⼀层肥沃的淤泥,等于上了⼀次肥。

11⽉进⾏播种,第⼆年的3⾄4⽉收获。

尼罗河还有⼀个特性,那就是每年的涨⽔基本是定时定量,虽有⼀定的出⼊,但差别不是太⼤,从没有洪⽔滔天淹没⼀切的⼤灾。

这就为古埃及⼈最早创建⼤规模的⽔利灌溉系统和制定历法提供了⽅便。

古埃及⼈为了不违农时,发展农业⽣产,逐渐认识到必须掌握尼罗河泛滥的规律,准确地计算时间,这就需要有⼀种历法。

他们在长期的⽣产实践中,积累了许多经验。

古埃及⼈发现尼罗河每次泛滥之间⼤约相隔365天。

同时,他们还发现,每年6⽉的某⼀天早晨,当尼罗河的潮头来到今天开罗附近时,天狼星与太阳同时从地平线升起。

以此为根据,古埃及⼈便把⼀年定为365天,把天狼星与太阳同时从地平线升起的那⼀天,定为⼀年的起点。

⼀年分为12个⽉,每⽉30天,年终加5天作为节⽇,这就是埃及的太阳历。

埃及的太阳历将⼀年定为365天,与地球围绕太阳公转⼀圈的时间(回归年)相⽐较,只相差四分之⼀天,这在当时已经是相当准确了。

试析彝医基础理论源自十月太阳历王敏;王舒怡;李仲良【摘要】中华文化的起源,不是起于文字,不是起于儒家、道家,而是起源于远古时期的天文历法.天文中最重要、最根本的因素是太阳.文字之前的天文历法,最重要、最根本的是太阳.研究彝族十月太阳历,得出的结论是:彝医的基础理论出自十月太阳历.太阳历是阴阳、五行、天干、地支等理论的发源地.十月太阳历和十二太阳历的文化意义与历史功绩就在于:能够合理地、完美地解释阴阳五行、天干地支等核心理论的出处.追根溯源,太阳历演化出了彝族文化、彝医文化的重要内容,并在此基础上构建起一套自成体系的理论和由此基础上产生的彝医临床各科学说.【期刊名称】《攀枝花学院学报》【年(卷),期】2019(036)001【总页数】6页(P1-5,36)【关键词】彝医;基础理论;起源太阳历【作者】王敏;王舒怡;李仲良【作者单位】楚雄齐苏堂彝医馆,云南楚雄,675000;楚雄齐苏堂彝医馆,云南楚雄,675000;云南楚雄师范学院,云南楚雄,675000【正文语种】中文【中图分类】R29彝族是我国民族大家庭的重要成员。

所以,研究源头的中华文化无论如何不能忽略彝族文化。

运用阴阳五行是先秦华夏文化的基本特征。

但是部部经典没有一部解释阴阳五行的来源,诸子百家没有一子、一家解释阴阳五行的来源。

在中华大地上的民族大家庭,能够完整、完美、一气呵成解释阴阳五行、天干地支的唯有彝族文化。

如果没有彝族文化,阴阳五行这个千古文化之谜,永远没有谜底[1]22。

旗帜鲜明的指出阴阳五行、天干地支来源于彝族十月太阳历。

在现代历史背景下具有特别重要的现实意义和深远的历史意义。

继刘尧汉教授研究彝族十月太阳历之后,广东珠海刘明武教授步刘尧汉之思路,对彝族十月太阳历作了近二十多年的研究,并取得了丰硕的成果。

我有幸于五年前结识了刘明武教授,并于2015年12月和张之道先生一起专程到广东拜访,双方之间结下了深厚的友谊,刘明武教授也专程到楚雄来了两次。

ꃅꈎꊰꆨꏮꏦ

ꃅꈎꃅꆪꃅꑍꆹ, ꈨꌺꆪꌺꌌꊨꄅ; ꆀꃅꈨꌺꉜꄉꌋ, ꉷꃅꆪꌺꉜꄉ。

ꃅꈎꃅꆪꃅꑍꌋꇬꆹ, ꈎꆹꎇꃀꊰꑋꑵꌌꂓꋉ; ꆪꆹꇗꊖꀮꂾꊰꑵꌌꂓꋉ, ꑍꆹꎇꃀꊰꑋꑵꌌ

ꂓꋉ。

ꃅꈎꋍꈐꃅꉬꈌ

ꃅꌗꉈꌗꈻꄮꒉꈌꄷ, ꒉꈌꒈꀮꒉꃀꑍꆪꉬ; ꌩꅪꌩꃨꄮꃀꌩꈌꄸ, ꌩꈌꌩꀮꌩꃀꑍꆪꉬ; ꃅꌗꊸꈌꄮꃀꄔꈌꄸ, ꄔꈌꄔꀮꄔꃀꑍꆪꉬ; ꌩꂷꋚꂷꅑꄮꊖꈌꄸ, ꊖꈌꊖꀮꊖꃀꑍꆪꉬ; ꋚꎴꒉꎴꄮꃀꉾꈌꄸ, ꉾꈌꉾꀮꉾꃀꑍꆪꉬ。

ꁍꁌꏦꄻꇉ

ꃅꆪꋍꆪꃅꌕꄡ, ꃅꆪꊰꆪꃅꋍꈐ;

ꆱꃅꂿꏿꌕꉐꃘꊰꑋ, ꏮꋧꉬꑍꈎꏅꆪꆗꄡ。

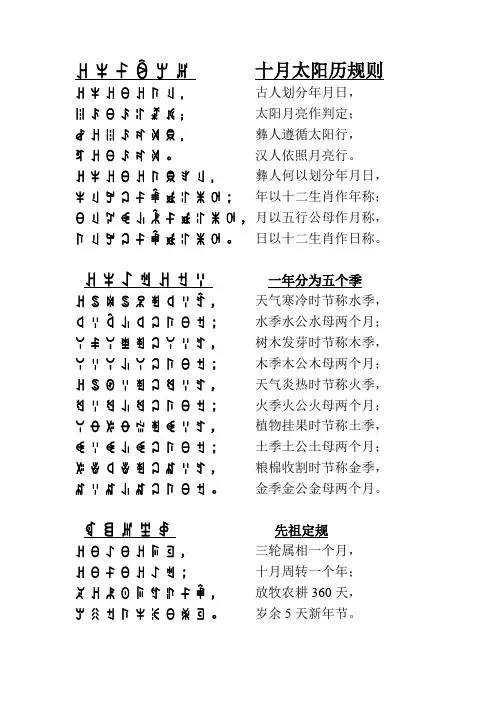

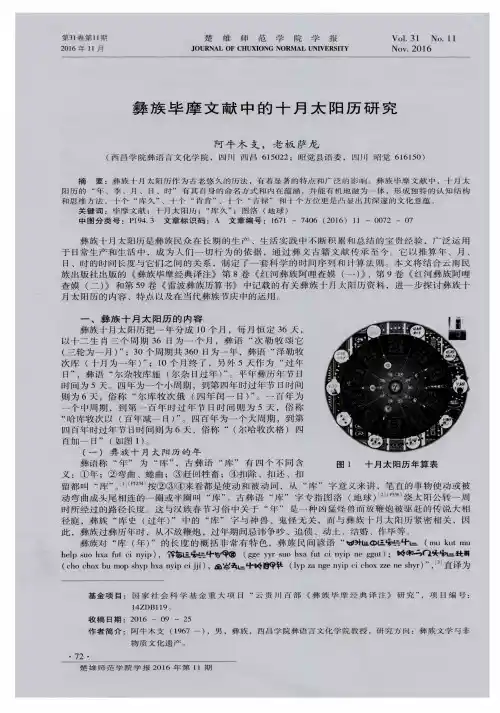

十月太阳历规则

古人划分年月日, 太阳月亮作判定; 彝人遵循太阳行, 汉人依照月亮行。

彝人何以划分年月日, 年以十二生肖作年称; 月以五行公母作月称, 日以十二生肖作日称。

一年分为五个季 天气寒冷时节称水季, 水季水公水母两个月; 树木发芽时节称木季, 木季木公木母两个月; 天气炎热时节称火季, 火季火公火母两个月; 植物挂果时节称土季, 土季土公土母两个月; 粮棉收割时节称金季, 金季金公金母两个月。

先祖定规 三轮属相一个月, 十月周转一个年; 放牧农耕360天, 岁余5天新年节。

阴历阳历阴阳合历农历农历年月的不同起算点我国自古以来对传统历法的称谓五花八门,大致有;黄历、皇历、中历、旧历、古历、阴历、夏历、农历等等。

直到上个世纪六十年代也没有统一,但多称夏历。

六十年代中叶,一场史无前例的文革从大破“四旧”开始,黄历、皇历等自然属于必破对象,“农历”应运而生,属于大办农业的产物,意思是指导农业生产的历书。

1970年起,我国一些日历小册子开始定名为“农历”。

因为国家至今没有修订过历法,人们对于阴历、阴阳合历、农历等传统历法与公历即阳历的认识,一直停留在五花八门的传统认识水平上。

其实,我们当今所说的阴历、阴阳合历、农历等传统历法,实质上是有区别的。

即使是至今虽已使用四十年的“农历”一词,人们对其起算点也是众说一词、对于干支纪年月也是莫衷一是。

这里对阴历、阳历、阴阳合历、农历以及农历年月的不同起算点综述如下,以期让读者了解传统历法。

一家之言,如有国家颁发的历法出台,以国家颁发的历法为准。

一、阴历阴历——以月球绕行地球一周(以太阳为参照物,实际月球运行超过一周)为一月,即以朔望月作为确定历月的基础,一年为十二个历月的积累的一种历法。

以太阳视运动为依据设置的历法叫“太阳历”,简称“阳历”;月亮为“太阴”,以月亮的视运动规律为依据设置的历法称为“太阴历”,故简称“阴历”。

阴历定月的依据是月亮的运动规律:月球运行的轨道,名曰白道,白道与黄道同为天体上之两大圆,以五度九分而斜交,月球绕地球一周,出没于黄道者两次,历二十七日七小时四十三分十一秒半,为月球公转一周所需之时间,谓之“恒星月”。

唯当月球绕地球之时,地球因公转而位置亦有变动,计前进二十七度余,而月球每日行十三度十五分,故月球自合朔,全绕地球一周,复至合朔,实需二十九日十二时四十四分二秒八,谓之“朔望月”,习俗所谓一个月,即指朔望月而言。

阴历,是按月亮的盈亏变化来制定的。

一个朔望月的周期是二十九或三十天,年的长短只是月的整倍数,与回归年无关。

太阳历:古彝族与玛雅文化

张晓光

【期刊名称】《飞碟探索》

【年(卷),期】1995(000)002

【摘要】近一时,我国从事星际文明研究的学者们对玛雅人的太阳历——18月历

等的研究十分热衷,以至一些历史学家也认为玛雅的文化传播相当有限,玛雅人的文

字系统、二十进位、历法系统,基本上只限制在相当小的区域之内.其实,中国著名的民族学家刘尧汉教授早在几年前就发现了我国西南的彝族古时也曾用过18月历和360日历,只是未与玛雅文化进行特别深入的、专业的比较研究.笔者亦不懂历法,谨成此笺文以就教.彝族,现主要分布在云南、贵州、四川、广西四省区,1982年人口

为5,453,448人.其自称有“罗罗”、“诺苏”、“密撒”、“腊苏”、“撒尼”、“阿细”等.彝族与先秦时居于青海、甘肃一带的氏羌及后来南下形成于隋唐时的

乌蛮有着密切的渊源关系.

【总页数】1页(P25-25)

【作者】张晓光

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】P19

【相关文献】

1.河图、洛书中的两种太阳历——彝族文化中的图书及其解释 [J], 刘明武

2.中国彝族十月太阳历文化园景观构建的历法依据和民俗基础 [J], 普珍

3.民族文化旅游产品的体验化设计与创新——以彝族十月太阳历文化园为例 [J], 王婷;明庆忠;李庆雷

4.中国彝族和墨西哥玛雅人的十八月太阳历法 [J], 刘尧汉;朱琚元;刘小幸;李世康

5.彝夏太阳历五千年——从彝族十月太阳历看《夏小正》原貌 [J], 刘尧汉;陈久金;卢央

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

河图、洛书中的两种太阳历摘要:几千年来,河图、洛书问题像谜一样吸引着一代代的研究者,也困惑着一代代的研究者。

因为根本性依据的缺失,所以,对图书的解释,一直存在着“说服力”问题。

彝族文化里一有图书之形,二有图书之数,三有对图书的文字解释。

彝族文化里的图书,从根本上说是表达宇宙发生论的,从具体上说首先表达天文历法——两种太阳历。

了解彝族文化对图书的解释,有助于对中原图书的重新认识与解读。

关键词:彝族文化;土鲁窦吉;洛书;河图一、问题河图、洛书与两种太阳历的关系,是本文讨论的主题。

主题的讨论,笔者试图从下列三个问题入手:问题一:中华文化的根源在哪里?是水都有源头,是树都有根本,文化呢?文化有没有源,文化有没有根?以自然之理而论,文化显然也应该有根有源。

但是,博大精深的中华文化其源其根到底在何处?问题二:八卦与图书的关系是怎样的?儒家十三经与道家三玄皆以《周易》为首,《周易》以六十四卦为首,六十四卦源于八卦,按照这一顺序马上就可以得出结论:中华文化的源头在八卦。

如果没有图书之说,这一结论是坚实可靠的。

问题是,流行本《周易》与马王堆出土的《帛书周易》中都出现了图书之说。

两种《周易》在卦序上、在文字上有相当的区别,但在“河出图,洛出书,圣人则之”一说上却是完全一致的。

两种《周易》谈图书,都是独立而论的。

图书与八卦有没有关系?如果说有,是一个什么样的关系?追溯中华文化之源,无论如何不能回避图书与八卦的关系。

问题三:图书是否更具有根本性?八卦是圣人的作品,是“仰观天文,俯察地理”之后的产物,这是两种《周易》的共同结论。

图书是圣人“则之”的对象,这也是两种《周易》的共同结论。

则,在名词中有准则与参照坐标之义,在动词中有效法之义,在哲理有“必须如此”之义。

“圣人则之”之“则”,属于动词,意义在“效法”的范围内。

图书是圣人效法的坐标,八卦是圣人的作品,由此论之,图书是不是比八卦更具有根本性?根本性起码体现在两个地方:一是时间上在先,即图书产生在八卦之前;二是图书本身就是八卦的参照物,即八卦诞生时曾经参照、参考过图书。

•论著.中医阴阳五行的本源---五行十节历法梅雨,陈仁寿(南京中医药大学中医药文献研究所,南京210023)摘要:中医阴阳五行根源在远古五行十节历法。

五行十节历或在黄帝时期、夏朝、商朝都有应用,在彝族、羌族、苗族、傈僳族等少数民族研究中可找到应用依据。

中医阴阳五行理论不应该归到哲学之下,应还原其远古天文历法本源。

找到中医阴阳五行的根源,厘清中医阴阳五行与道德、政治领域阴阳五行的同根异用,是中医基础理论研究的重要问题之一。

关键词:阴阳五行;五行十节历法;彝族十月历;殷商岁首基金资助:国家自然科学基金项目(N〇.81574099)Origin of TCM yin-yang and five phases: Five phases & ten-section calendarMEI Yu,CHEN Ren-shou(Institute of Literature in Chinese Medicine, Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing 210023, China )Abstract: The origin of yin-yang and five phases in TCM is in the ancient five-phases & ten-section calendar. This ancient calendar had been defined and applied since Yellow Emperor, Xia, Shang dynasty. The evidences have been found in ethnic minorities, for example yi minority, miao minority, lili minority and so on. The theory of yin-yang and five phases in TCM should notbe attributed uiider ihe concept of philosophy, but should be restored to the ancient astronomical calendar. Finding out the root of yin-yang and five phases in TCM, clarifying the same root but different applications and different contents of yin-yang and five phases between TCM and in the field of morality and politic, are the important subjects in the study of basic theory of TCM.K e y w o r d s!Yin-yang and five phases; Five phases & ten-section calendar; Ten-section calendar of yi minority; The beginning of the year in the Yinshang dynastyFunding! National Natural Science Fundation of China (No.81574099)中医是中华民族五千年文明的组成部分。

云南省楚雄彝族自治州彝族十月太阳历文化保护条例第一条为了加强彝族十月太阳历文化的保护,传承和弘扬民族优秀传统文化,根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《中华人民共和国文物保护法》《云南省非物质文化遗产保护条例》等法律法规,结合楚雄彝族自治州(以下简称自治州)实际,制定本条例。

第二条自治州行政区域内彝族十月太阳历文化的保护传承和合理利用,适用本条例。

第三条本条例所称的彝族十月太阳历是指彝族先民发明创造的以太阳运动定冬夏,北斗斗柄指向定寒暑,将一年分为10个月,每月恒定36日,外加5至6日过年日的古老历法。

本条例所称的彝族十月太阳历文化(以下简称太阳历文化),是指彝族十月太阳历历法和与之产生、流传、发展密切相关的各种传统文化表现形式,以及与之相关的实物和场所。

第四条太阳历文化保护的主要内容包括:(一)彝族十月太阳历历法及其相关的大姚三台等观象台遗址、武定己梯彝文碑刻、毕摩绘画、雕塑、器皿、图腾、壁画、服饰等;(二)《梅葛》《查姆》《阿鲁举热》《三女找太阳》等民间文学;(三)《彝族历算书》《彝族毕摩经典译注》等记载太阳历文化的古今彝汉文献资料;(四)十二兽舞、老虎笙等传统舞蹈;(五)毕摩礼仪及彝族祭祖、祭火、祭土主、祭龙、祭山神等传统礼仪;(六)彝族火把节、彝族年等传统节庆;(七)彝族十月太阳历文化园;(八)其他太阳历文化表现形式。

第五条太阳历文化保护应当坚持政府主导、社会参与的原则,贯彻保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展、加强管理的方针,注重其真实性、整体性和传承性。

第六条自治州、县(市)人民政府应当将太阳历文化保护工作纳入国民经济和社会发展规划,所需经费列入同级财政预算。

第七条自治州人民政府应当对下列太阳历文化保护工作给予资金支持:(一)太阳历文化的抢救、记录、调查、整理;(二)太阳历文化原始资料、实物的征集、保存;(三)太阳历文化研究及成果的出版发行;(四)太阳历文化区域性整体保护;(五)太阳历文化专业人才培养以及传承人的资助;(六)太阳历文化传习场所的建设与维护;(七)太阳历文化研究、交流、宣传、展示、展演等活动;(八)太阳历文化优秀影视、文学作品创作;(九)其他太阳历文化传承保护工作。

20XX年彝族的民族历史介绍彝族,原称“夷族”,其名源于汉史记载中的“西南夷”(西南少数民族的统称)。

根据彝文典籍《彝族源流》、《西南彝志》等历史巨著记载,自称为尼。

下面是彝族的民族历史介绍。

彝族是古羌人南下在长期发展过程中与西南土著部落不断融合而形成的民族。

在六七千年前,居住在我国西北河湟地区的古羌人,开始向四面发展,其中有一支向祖国的西南方向游弋。

到3000多年前,这支向西南游弋的古羌人以民族部落为单位,在祖国的西南地区形成“六夷”、“七羌”、“九氐”,即史书中常出现的所谓“越嵩夷”、“青羌”、‘‘侮”、“昆明”、“劳浸”、“靡莫”等部族。

当古羌人游弋到西南时,西南地区已有与其先后到达的两大古老族群——百濮族群了百越族群。

古羌人到西南后,他们了百濮、百越长期相处、互相融合,并吸收和百濮、百越的南方文化。

魏晋以后,昆明人与焚(濮)的融合发展为对僚人的融合。

汉至六朝,汉文史籍把云南东部、贵州西部、四川南部的主要居民称为叟人,有时则以叟、濮并列。

隋唐以来,彝族先民地区有乌蛮与白蛮的分化,乌蛮系由昆明部落发展而成,白蛮系以叟、濮为主体,并与其他民族融合而成。

彝族先民在长期形成与发展中,活动范围曾遍及今云南、四川、贵州三省腹心地带及广西的一部分,其核心地区应是三省毗连的广大地区。

彝族历史上一个重要特征,是长时期保持着奴隶占有制度。

公元前2世纪的西汉及其以前,彝族先民社会已出现游牧部落与定居农业部落的分化。

东汉至魏晋时期,各彝族先民地区继续分化出一批叟帅、夷王,表明在征服濮人等部落的基础上,昆明部落已基本完成从原始部落向奴隶占有制度的过渡。

8世纪30年代,蒙舍诏统一六诏,云南彝族、白族先民联合各族上层建立了南诏奴隶制政权,统治中心在今云南西部大理白族自治州一带,统治范围达到今云南东部、贵州西部与四川南部,基本上控制了彝族先民的主要分布地区。

南诏奴隶制王朝曾长期统治彝族先民地区,不能不对当地奴隶制的存在发展产生深远的影响。

太阳、月亮、北斗星:破译中华文化密码的三大坐标 不懂天文历法读不懂中华文化

这是彝族文化所保存的洛书,彝文名为“鲁素”,汉语意思为“龙书”,表达的十月太阳历。阴阳五行、天干地支,均由十月太阳历所奠定。美国发射寻找外星人的太空探测器上,刻有代表地球人智慧的几个标志,其中之一就是脱胎于洛书的四阶幻方图。

核心提示 第一座工业烟囱耸立起来的时候,工业革命开始了;亿万座工业烟囱耸立起来的时候,工业污染开始了。人类发明了化肥增加了粮食,但却弄脏了江河与土壤;人类发明了抗生素以为可以“药到病除”,却催生了新的“超级病菌”震惊了世界。究竟人类是在“征服中走向毁灭”?还是在“与大自然和谐相处中持续发展”?一个离不开、解不了的“世界性难题”正摆在人们的面前。

在寻找人类持续发展智慧的时候,一批包括诺贝尔奖获得者在内的人们,把目光转向了“天人合一”的中华元典文化。但是,谈中华元典文化,绕不开阴阳五行、太极八卦,而百年来的文化批判运动至今,一直视阴阳五行是玄学,视太极八卦是迷信。阴阳五行、太极八卦到底从何而来?为何会成为经典中的基础?

广东有这样一位工程师,他将自然科学的研究方法引入文化研究,借助天文历法解开了文化源头的一系列难解之谜。他的研究成果表明,中华文化不是始于文字,更不是始于儒家与道家,而是始于文字之前的天文历法。远古中华先贤以太阳为坐标创建了太阳历,以月亮为坐标创建了太阴历,以北斗星为坐标创建了北斗历,最后将三种历法“合三为一”创建了阴阳合历。文字之前的天文历法是用抽象符号表达的,抽象符号就是河图洛书、太极八卦。天文历法一有永恒坐标,二有严密的数字,三有万古长青的哲理。阴阳五行的哲理是从最初的太阳历出发的。天文历法中的阴阳五行第一特征就是严格的规定性,与迷信与玄学毫无关系。

世界的和谐发展能否从中华元典文化寻找智慧?为什么说“太阳、月亮、北斗星是破译中华文化密码的三大坐标”?日前,本报记者采访了这位工程师。广东学人历来有承传中原文化厚实底蕴而变革创新的特点,“三大坐标”之说,如果能够经受得起各种质疑批判而言之有理的话,这将对中华文化研究具有别开风气的影响,希望他的观点能引起争论。真理将越辨越明。

彝族十月年的历史与变迁探析邱运胜(云南民族大学,云南昆明650031)在传统民间社会中,岁时节日是人们用于适应时间维度的周期性转变以调整生产、生活规律的社群活动日。

正是借助它,人们才得以更加合理、有序地将信仰仪式、农事活动、社会交往、人生仪礼等一系列关乎民间社会运行的生活事项排列在一根有节次起伏的时间链条上。

岁时节日因其所具有的周期性、集体性、传承性特点,在漫长的发展流变中,逐渐成为节庆民俗文化的载体。

它犹如一个没有边界的大花园,淋漓尽致地展现出各民族璀璨多姿的节日生活文化,古老的彝族十月年便是其中的一朵奇葩。

随着现代化这一宏大叙事进程席卷而至,传统岁时节日文化也无可避免地在这一旋涡之中不断挣扎、传承和演变。

现代性背景下,传统的彝族十月年正在经历一次互动、调适与适应的过程,在年节内容、过年方式、年节功能等诸多方面都发生了新的变化。

一、彝族十月年的历史渊源凉山彝族民间长老们关于“恒娄乃者、库娄乃施”的尔比(谚语),道出了彝族人民在每年“年中过节、年底过年”的古老习俗。

所谓的“者”是“都者”的简称,即火把节,“库施”则是彝历年的首日。

对于彝族“十月年”的起源,彝族远古先民留下了不少民间传说,彝汉古籍文献中也有零星记载,后世学者还专门进行了多方考证,并且得到了天文学界的科学证实。

欲考察彝族十月年习俗的真正由来,首先必须对悠远、古朴的彝族十月太阳历的历史进行追溯。

在长年累月的生产生活实践中,彝族先民根据其对天体运行情况、气候表征周期性的转变和狩猎或畜牧作业的安排掌控,经过反复的摸索和验证,创造出了自己独具特色的十月太阳历。

《史记·五帝本纪》记载了彝族祖先颛顼曾“载时以象天,治气以教化”,这说明早在上古时期,颛顼部落即已仰望苍穹开始了对天文历法的艰辛探索。

云南省楚雄彝族自治州大姚、姚安等县彝族民间世代流传的创世古歌《梅葛》中唱道:“人来盘庄稼,要按节令盘;哪个来分年月日?天神来分年月日;一年十个月,一月四十天;分了年月日,盘田种地收五谷”。

彝族十月太阳历的由来

据传,彝族先民在中古时代(距今5000多年前)就运用太阳历了。

先民们在长期的生产生活实践中观察总结出来的太阳运转规律(地球运转)。

发现太阳在周而复始的运转中有两大明显的时段界线。

一是日姆补久天(即南回归日),二是日奥补古天(即北回归日)。

他们在不断地探索中积累出从南回归日到北回归日约181天,又从北回归日到南回归日约184天,运转一圈共365天,这一圈运转称为一年。

后来经历算毕摩恒比石楚等人对太阳运转方面作进一步研究,他们采访了放牧阿普长期观察山影变化的经验,走访收集纺织阿玛长期观察梭桩影子变化得出的经验,还收集到养猪老妇长期观察猪食木槽影子变化的记号。

再结合自己积累掌握的知识综合分析,根据植物生长、荣枯季节特点,将“南回归日”确定为旧年的终日,也是新年的始日。

并用“纳匝”(五行)公式,把365天划分为水季(ꒉꈌ)、木季(ꌩꈌ)、火季(ꄔꈌ)、土季(ꊖꈌ)、金季(ꉾꈌ)五季,每季72天,分成两个月,单月称公月,有36天;双月称母月,有36天,一年为十个月360天,剩余5天叫做“久兹”为“库施”时间。

以这种计算方式来安排一年的生产、生活活动,人们称之为彝族十月太阳历--简称彝历。

几千年来,彝族都是根据十月太阳历,一年五季的不同季节特点来安排各项生产劳动,举行各种节日活动。

一年中最隆重的节日有两个:

第一个是在日姆补久后(太阳南回归日),岁余五天举行辞旧迎新的庆祝活动。

彝语称“库施”(新年节)。

活动具体时间是彝历1月1日---5日共五天,公历为12月22—26日共五天。

“库施”时,家家户户均宰杀年猪以庆贺当年“平安风顺、粮棉丰收”,预祝来年“人丁安康、五谷丰登、六畜兴旺、万事如意”。

第二个是在彝历火母月末时举行“点火把、烧害虫、保庄稼”的活动,彝语称“堵灾”(火把节)。

活动时间是彝历6月28---30日共三天,公历为7月22—24日共三天。

每年火把节均是白天杀牛或宰羊,以祭天神、以防天灾,晚上男女青少年人人手持火把欢聚一堂,唱歌、游戏。

“火把节”旨意是消除害虫、以防灾荒,所以人们集中点燃火把时大家都反复祈愿:“点燃火把烧啊烧,烧飞虫,烧爬虫,一切害虫今夜亡;举起火把烧啊烧,烧饥饿、烧灾荒,人间饥寒今夜绝”。

从这些祷辞反映出彝民族一年一度的火把节不是随意的玩火取乐,而是一场关系民生苦乐的大活动。

所以先祖教诲后人道:“ꃅꈎꈤꆏꈎꏅꆪꆗꄡ,ꄔꆪꈤꆏꄔꊒꁮꐗꄡ”,其意为“年终到了彝历新年节,火月末时彝族火把节。

”

如今随着人们物质文化生活水平的进一步提高,彝族新年节和火把节的内容更为丰富多彩了。