实证主义与后实证主义

- 格式:ppt

- 大小:174.00 KB

- 文档页数:16

实证主义实证主义(positivism)是强调感觉经验、排斥形而上学传统的西方哲学派别。

又称实证哲学。

产生于19世纪30~40年代的法国和英国,创始人为法国哲学家、社会学始祖A.孔德,主要代表有英国的J.S.密尔和H.斯宾塞。

其形成标志为1830年开始陆续出版的孔德的6卷本《实证哲学教程》。

以孔德为代表的实证主义称为老实证主义,20世纪盛极一时的逻辑实证主义称为新实证主义。

实证主义的基本特征是:将哲学的任务归结为现象研究,以现象论观点为出发点,拒绝通过理性把握感觉材料,认为通过对现象的归纳就可以得到科学定律。

它把处理哲学与科学的关系作为其理论的中心问题,并力图将哲学溶解于科学之中。

实证主义不仅对哲学而且对整个社会科学均发生了深刻影响,孔德所创立的实证主义社会学,在其后的一个半世纪是西方社会学的主流。

实证主义是一种哲学思想。

广义而言,任何种类的哲学体系,只要囿于经验材料、拒绝排斥先验或形而上学的思辨,都为实证主义。

狭义而言,实证主义则指法国哲学家孔德(Auguste Comte)的哲学。

这条目内主要介绍狭义的实证主义。

孔德生长的时代,正是一个宣扬理性主义及科学思想发端的时代,在“科学万能”思想的冲击下,人们对形而上学产生怀疑,逐渐以注重经验的科学方法观察、研究事物,探求事实的本原和变化的现象。

实证主义又称实证论,其中心论点是:事实必须是透过观察或感觉经验,去认识每个人身处的客观环境和外在事物。

实证论者认为,虽然每个人接受的教育不同,但他们用来验证感觉经验的原则,并无太大差异。

实证主义的目的,在希望建立知识的客观性。

孔德认为人类非生而知道万事万物,必须经由学习过程,从不同的情境中获得知识。

透过直接或间接的感觉、推知或体认经验,并且在学习过程中进一步推论还没有经验过的知识。

超越经验或不是经验可以观察到的知识,不是真的知识。

孔德在其所写的《实证哲学》一书里,认为人类进化分成三阶段:一是神学阶段,盖人类对于自然界的力量和某些现象感到惧怕,因此就以信仰和膜拜来解释面对自然界的变化;二是玄学阶段,以形而上或普遍的本质阶段,解释一切现象;三是实证阶段,也就是科学的阶段,运用观察、分类,以及分类性的资料,探求事物彼此的关系,此法获得的结果,才是正确可信的。

后实证主义方法论哎呀,啥是后实证主义方法论呀?这听起来好像挺高深莫测的呢!其实啊,咱可以把它想象成是我们在探索世界这个大宝藏时的一种特别的“寻宝指南”。

后实证主义方法论可不是那种死板板的东西哦,它就像是一个灵活多变的小精灵,带着我们在知识的森林里穿梭。

它不要求我们非得找到那个绝对的、唯一的真理,而是让我们知道,真理可能有很多面呢。

比如说吧,我们在生活中遇到的很多事情,往往不是非黑即白的呀。

就像那天气,有时候晴天,有时候阴天,还有时候会下雨呢。

后实证主义方法论就像是能理解这种多变的小精灵,它让我们不要死脑筋地只认准一种答案。

它鼓励我们去观察、去思考、去质疑。

可不是盲目地去做哦,而是带着一双敏锐的眼睛和一个爱思考的脑袋。

我们看到的现象也许只是表面的,那背后的原因呢?这就需要我们像侦探一样去挖掘啦!而且啊,后实证主义方法论还告诉我们,不要轻易相信那些看起来很完美的理论。

就好像一件新衣服,外表光鲜亮丽,可穿起来舒不舒服只有自己知道呀。

那些理论也许在某些情况下适用,但换个环境可能就不灵光了呢。

它也让我们明白,我们的认知是有限的呀。

我们不可能什么都知道,总会有我们没看到、没考虑到的地方。

这就像是我们在黑夜里走路,只能看到手电筒照亮的那一小片地方,其他地方都是黑乎乎的呢。

在研究中,我们运用后实证主义方法论,就像是给自己戴上了一副特别的眼镜。

这副眼镜能让我们看到更多的细节,发现那些被忽略的地方。

它让我们敢于去挑战传统的观念,去寻找新的思路。

你想想看,要是大家都按照老一套的方法去做事,那怎么会有进步呢?后实证主义方法论就是那个推动我们向前走的力量呀。

我们可以用它来分析社会现象,看看为什么会出现这样那样的情况。

是人们的行为导致的,还是环境的影响呢?也可以用它来研究科学问题,不局限于现有的理论,去探索更多的可能性。

总之呢,后实证主义方法论可不是那种高高在上、遥不可及的东西。

它就在我们的生活中,在我们的学习和工作里。

只要我们愿意去尝试,去运用,就会发现它就像一个神奇的魔法棒,能给我们带来很多的惊喜和收获呢!所以呀,大家可别小瞧了它哦!。

国际政治的三种研究方法(一)哲学层次的研究方法:1、哲学层次的方法涉及的是研究者的本体论和认识论。

本体论的争论在于世界究竟是物质的还是观念的。

2、认识论所涉及的是人的思维能否认识世界以及怎样认识世界的问题。

从国际关系研究来看,认识论的体现大致涉及到两个问题,一是认识主体与研究的客体之间处于怎样的关系;二是主体认识和解释客体经由怎样的途径。

(二)学科层次的研究方法:1、传统主义和行为主义:传统主义是指通过第一手的观察和实践经验,或是看二手的外交史或其他相关图书资料,依靠判断、知觉和洞察力获得研究成果。

行为主义强调“价值中立”,重视将科学领域的新成果进入到国际政治学研究中。

如系统论、控制论、博弈论。

2、实证主义与后实证主义:实证主义(positivism)与行为主义是一脉相承的,有四个基本假定:第一,科学是一个整体,都应使用相同的方法;第二,事实与价值之间是由区别的;第三,社会领域像自然界一样也是规律的,寻找自然规律的方法可以发现这些规律;第四,确定陈述是真的方式是依赖事实的检验。

后实证主义否认社会世界的客观性,强调国际关系中观念与话语的作用。

3、理性主义与建构主义:理性主义的主要涵义是指对理性选择理论的应用,运用博弈论就是一种分析理性选择的简化模式。

建构主义从社会学的视角区分了具有物质属性的自然事实和人们的社会活动所建构的社会事实。

(三)具体问题的研究方法:1、历史分析法(Historical-Descriptive Method)国际政治学中最广泛运用的方法之一。

以历史分析为基础,演绎综合并加以类比,以揭示其规律。

(乔治·莫德尔斯基的百年周期论;汉斯.摩根索的权力政治说;尼克松的“五大力量说”均势和平)2、归纳法与演绎法:归纳法是从个别到一般,即通过对个别事物或现象的分析,得出一般性的结论(或规律)。

演绎法是从一般到个别,即从已知的一般知识或理论出发,通过合理的逻辑推理,推导出未知的结论,或对个别事物做出判断。

实证主义和非实证主义事例实证主义和非实证主义,听起来是不是有点儿高深?其实说白了,就是两种看待世界的不同方式。

一种是特别“看得见摸得着”的,喜欢实实在在的证据,另一种呢,比较讲究“心灵感应”或者“哲学理论”,不是每一件事都能用数字和数据来解释的。

你听我一一道来,保证让你轻松get到!咱先说实证主义。

简而言之,就是“只信真金白银”,看得到摸得着的东西才算数。

如果说这是一场科学的较量,那实证主义就绝对是那个穿着实验室白大褂的科学家形象了。

比如说,古时候有个科学家叫哥白尼,他说地球是绕着太阳转的,不是太阳绕着地球。

你看,这可不是随口说说的事儿啊,这可是经过了长期的观测和计算才得出的结论。

哥白尼做的事就像是做一场“数理推演”,拿出一堆天文数据,大家一看,哦,原来是这么回事儿。

你问我怎么知道这事儿就是实证主义呢?好嘛,因为哥白尼拿出了大量的观测结果,不是空口白话,也没有去讲什么“宇宙的深层奥秘”,完全是通过实践和证据来说话。

说得再直白点,就是他就是给大家展示了“数据才是真理”,没有证据,光说也没用。

要是有个科学家站在哥白尼面前说:“我觉得地球绕着太阳转是不对的”,那他根本没法反驳啊,因为哥白尼拿的证据摆在那里,不是光凭空想的东西。

然后呢,说到非实证主义,就有点像是“打破砂锅问到底”的哲学家了。

这种看待问题的方式,更多的是从思考、想象和理论上出发。

就好像你看到一只猫,如果它跟你说:“我真的能飞!”,你肯定会说,嘿,猫你这是吃错药了吧?可是非实证主义者就不这么想,他们就会站在一个更高的角度去思考,“那猫为什么会这么说呢?是不是它知道我们不知道的什么秘密?”你看,这种思维方式,就是不直接依赖实证数据,而是探讨背后的更深层次的原因。

比如说,哲学家康德,他提出了一个观点,叫做“物自体”。

意思就是,我们只能通过我们的感官来感知外部世界,但这些感知本身可能有偏差,至于外界究竟长什么样子,是不是我们感知到的那样,我们无法完全知道。

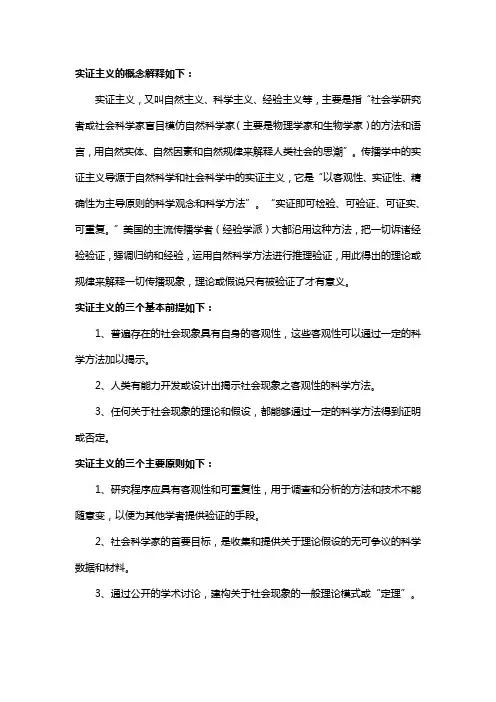

实证主义的概念解释如下:

实证主义,又叫自然主义、科学主义、经验主义等,主要是指“社会学研究者或社会科学家盲目模仿自然科学家(主要是物理学家和生物学家)的方法和语言,用自然实体、自然因素和自然规律来解释人类社会的思潮”。

传播学中的实证主义导源于自然科学和社会科学中的实证主义,它是“以客观性、实证性、精确性为主导原则的科学观念和科学方法”。

“实证即可检验、可验证、可证实、可重复。

”美国的主流传播学者(经验学派)大都沿用这种方法,把一切诉诸经验验证,强调归纳和经验,运用自然科学方法进行推理验证,用此得出的理论或规律来解释一切传播现象,理论或假说只有被验证了才有意义。

实证主义的三个基本前提如下:

1、普遍存在的社会现象具有自身的客观性,这些客观性可以通过一定的科学方法加以揭示。

2、人类有能力开发或设计出揭示社会现象之客观性的科学方法。

3、任何关于社会现象的理论和假设,都能够通过一定的科学方法得到证明或否定。

实证主义的三个主要原则如下:

1、研究程序应具有客观性和可重复性,用于调查和分析的方法和技术不能随意变,以便为其他学者提供验证的手段。

2、社会科学家的首要目标,是收集和提供关于理论假设的无可争议的科学数据和材料。

3、通过公开的学术讨论,建构关于社会现象的一般理论模式或“定理”。

实证主义和非实证主义的区别1、概念包含内容不同。

法律实证主义定义法的要素包括权威性制定与社会实效。

其中以社会实效为首要定义要素的法的概念,如法社会学和法现实主义;以权威性制定为首要定义因素的法的概念,如分析主义法学,代表人物如奥斯丁、哈特、凯尔森。

2、基本主张不同。

实证主义在定义法的概念的时候,没有道德因素被包括在内,即法和道德是分离的,实证主义认为,在法与道德之间,在法律命令什么与正义要求什么之间,即实然法和应然法之间,不存在概念上的必然联系。

非实证主义的在定义法的概念时,道德因素被包括在内,即法与道德是相互联接的。

非实证主义者定义法的要素:内容的正确性,社会实效性,权威性制定。

以内容的正确性作为法的概念的唯一定义要素,以传统的自然法理论为代表;以三要素同时作为法的定义的要素的,超越自然法学与分析实证主义法学的第三条道路,如阿列克西。

扩展资料:实证主义基本特征实证主义的基本特征:将哲学的任务归结为现象研究,以现象论观点为出发点,拒绝通过理性把握感觉材料,认为通过对现象的归纳就可以得到科学定律。

它把处理哲学与科学的关系作为其理论的中心问题,并力图将哲学溶解于科学之中。

实证主义的影响:实证主义不仅对哲学而且对整个社会科学均发生了深刻影响,孔德所创立的实证主义社会学,在其后的一个半世纪是社会学的主流。

实证主义是一种哲学思想。

广义而言,任何种类的哲学体系,只要囿于经验材料、拒绝先验或形而上学的思辨,都为实证主义。

狭义而言,实证主义则指法国哲学家孔德(AugusteComte)的哲学。

这条目内主要介绍狭义的实证主义。

孔德生长的时代,正是一个宣扬理性主义及科学思想发端的时代,在“科学万能”思想的冲击下,人们对形而上学产生怀疑,逐渐以注重经验的科学方法观察、研究事物,探求事实的本原和变化的现象。

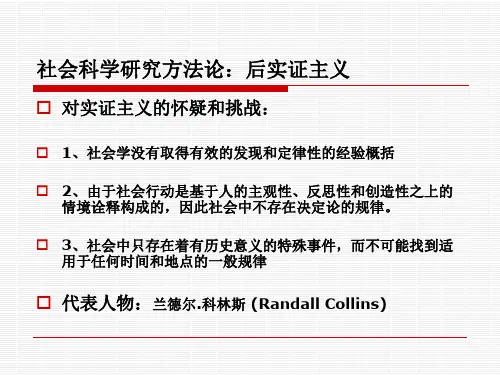

第六章后实证主义的思维空间20世纪80年代出现的第三场争论的焦点,即后实证主义与实证主义在研究方法、研究对象和范围等问题上的分歧,尤其是前者对于后者的批评和挑战,具有深刻的学科建设含义:它提出和视图回答的问题,属于本体论和认识论的范畴。

第三场争论也被许多人称为‘扩展四维空间’的大讨论。

有两点提请读者注意:第一,在西方国际政治学内部,并非所有人都同意对第三场争论的这种后现代主义的概括。

第二,在欧美国际理论学术界,找据主流地位的依然是现实主义(尤其是新现实主义)和自由主义(尤其是新自由主义),后实证主义旗帜下的各种流派(后现代主义、批判理论、建构主义等)依然处于以挑战姿态出现的少数派的位置。

第一节真是的历史和思维的结构那些后来被称为‘后现实主义者’‘后现代主义者’‘后结构主义者’‘话语分析家’或‘批判理论家’的学者,发现了一些过去不曾提出过不为人注意的困惑,提出了从前的研究者难以想象的问题。

与此相联系得另一类问题涉及对世界政治的一般理解。

同理,国际政治是古而有之,还是20世纪的发明,并没有一个定论,关键取决于判断者的标准。

从雅典人与斯巴达人的决斗与现代斗争的类似之处,可以看到国家和国家间体系的历史延续性。

在这个意义上,像加拿大当代著名批判理论家罗伯特沃克指出的,历史的展示实际上让位于解释结构的展示。

理查德伯恩斯坦改过的那样,‘许多人有一种日益增长的感受,现有的思维方式和研究方式存在某种重大缺陷’,因而他们渴望‘改变那种引导我们思考和行动的范畴结构和模式’。

马尔库塞,哈贝马斯,伯恩斯坦,福柯和德里达等人有特殊贡献。

所有这些人,在此意义上,关注的是一种‘后理论的探索’从这里上看,在这些具有强烈的反思意识的哲学家、思想家的作品中,有几个值得重视的认识论的共同特点:第一,他们揭示了实证经验主义的研究方法在研究人类社会和政治时的不充分性。

第二,作者们尤其关注知识形成和塑造的过程,他们强调的是社会的历史的和文化的命题,而不是那些建立在深思熟虑的理性主义,有意义的数据或符合规则的公式之上的命题。

艾尔巴比《社会研究方法》笔记一、社会研究中的一些辨证关系1、个案式和通则式解释模式个案式解释——一种解释方式,在这种解释方式中,我们试图穷尽某个特定情形或是事件的所有原因。

通则式解释——一种解释方式,在这种解释方式中,我们试图寻找一般性地影响某些情形或者事件到原因。

2、归纳与演绎理论归纳——在这种逻辑模型中,普遍性的原理是从特定的观察中发展起来的。

即是从个别出发以达到一般性,从一系列特定的观察中,发现一种模式,在一定程度上代表所有给定事件的秩序。

演绎——在这种逻辑模型中,特定的命题来自普遍性的原理。

即从一般到个别,从(1)逻辑或理论上预期的模式到(2)观察检验预期的模式是否确实存在。

3、定量与定性资料定性研究(导论P133)——是一种将观察者臵于现实世界之中的情景性活动。

它由一系列解释性的、使世界可感知的身体事件活动所构成,这些事件活动转换着世界。

它将世界转变成一系列的陈述,包括实地笔记、访问、谈话、照片、自然主义的方式。

这意味着定性研究者实在事物的自然背景中来研究它们,并试图根据人们对现象富玉的意义来理解或来解释现象。

局限:依据典型的或少量个案的资料得出的结论不一定具有普遍性。

主观性的分析或结论缺乏客观的评价标准,因此无法对不同的研究结论进行检验。

定量研究——从一组单位中收集各单位的可以对比的信息。

优点:普遍性、客观性和可验性。

标准化和精确度较高,逻辑推理比较严谨。

能大大推进理论的抽象化和概括性促进对现象之间普遍的因果关系的精确分析。

局限:1.对大量样本的少数特征做精确的计量,因而很难获得深入、广泛的信息,容易忽略深层的动机和具体的社会过程。

2.社会现象错综复杂,影响因素众多且难于控制,要确立两个变量之间的因果关系并不容易,研究的现象越复杂,统计分析与相关分析就越不可靠。

3.由于社会现象的独特性,许多都无法得出普遍性都经验概括,因而无法依赖定量分析定性研究与定量研究的不同(定性研究1P11):1.实证主义和后实证主义的效用2.后现代敏感性的认同定量的、实证主义的方法和假设的运用,被新一代的定性研究者所拒绝,他们认为后结构的和/或后现代的敏感性更为重要。

1、比较实证主义和后实证主义

(1)方法论

实证主义的创始人是法国思想家孔德,他明确地将科学方法规定为实证方法,并将实证方法与形而上学的思辨方法对立起来,提出拒斥形而上学并以科学方法取而代之;后实证主义经由波普等人的批判理性主义发展而来,后实证主义是一种“批判的现实主义”。

唯物的后实证主义主张社会科学研究应当采取“文化客位”的路线,即从自己设定的理论假设出发,通过量或质的方法对于研究对象展开分析和研究。

唯心的后实证主义主张采用“文化本位”的方法才能找到真实之物,即采用质的方法,到实地田野去了解被研究者的观点和思维方式,然后在原始材料的基础上建立“扎根理论”。

(2)目的

实证主义的目的就是发现自然规律或存在于事实中间的恒常关系,而这只能依靠观察和经验才能得到;后实证主义研究的目的是通过一系列细致严谨的手段通过“证伪”的方式,对不尽精确的表象不断进行排谬而逐步逼近客观真实。

(3)内容

实证主义将知识等同于理论,强调认识的途径和建构理论的主要方法就是在受控制的条件下进行实验,并且主张以一整套固定的“科学主义”原则和标准衡量知识增长。

这些主张与文艺复兴以来理性主义高扬的局面形成了高度的契合,并且成为这一理性主义的组成部分;后实证主义认为,客观实体是存在的,但其真实性却不可能被人的认识穷尽。

人们所了解的真实无非只是客观实体的一部分或其中一种表象。

1、比较实证主义和后实证主义

(1)方法论

实证主义的创始人是法国思想家孔德,他明确地将科学方法规定为实证方法,并将实证方法与形而上学的思辨方法对立起来,提出拒斥形而上学并以科学方法取而代之;后实证主义经由波普等人的批判理性主义发展而来,后实证主义是一种“批判的现实主义”。

唯物的后实证主义主张社会科学研究应当采取“文化客位”的路线,即从自己设定的理论假设出发,通过量或质的方法对于研究对象展开分析和研究。

唯心的后实证主义主张采用“文化本位”的方法才能找到真实之物,即采用质的方法,到实地田野去了解被研究者的观点和思维方式,然后在原始材料的基础上建立“扎根理论”。

(2)目的

实证主义的目的就是发现自然规律或存在于事实中间的恒常关系,而这只能依靠观察和经验才能得到;后实证主义研究的目的是通过一系列细致严谨的手段通过“证伪”的方式,对不尽精确的表象不断进行排谬而逐步逼近客观真实。

(3)内容

实证主义将知识等同于理论,强调认识的途径和建构理论的主要方法就是在受控制的条件下进行实验,并且主张以一整套固定的“科学主义”原则和标准衡量知识增长。

这些主张与文艺复兴以来理性主义高扬的局面形成了高度的契合,并且成为这一理性主义的组成部分;后实证主义认为,客观实体是存在的,但其真实性却不可能被人的认识穷尽。

人们所了解的真实无非只是客观实体的一部分或其中一种表象。

基本概况:逻辑实证主义是20世纪20年代在维特根斯坦和罗素的逻辑原子主义思想的哺育下形成产生的,在30年代到50年代对西方思想界,尤其是自然科学界有一定影响。

其核心是维也纳学派,也叫经验主义,或称实证主义、后实证主义、新实证主义、逻辑经验主义。

逻辑实证主义认为哲学是一种活动,即对概念和命题进行逻辑分析,目的是澄清概念和命题的意义,清楚无意义的概念和命题。

他们把命题分为形式命题和经验命题两类。

逻辑实证主义以经验为根据,以逻辑为工具,进行推理,用概率论来修正结论,但他们否认了感性认识的积极作用,是真正的理性主义。

基本观点:逻辑实证主义的基本观点是:1.把哲学的任务归结为对知识进行逻辑分析,特别是对科学语言进行分析;2.坚持分析命题和综合命题的区分,强调通过对语言的逻辑分析以消灭形而上学;3.强调一切综合命题都以经验为基础,提出可证实性或可检验性和可确认性原则;4.主张物理语言是科学的普遍语言,试图把一切经验科学还原为物理科学,实现科学的统一。

这主要是受了物理科学中量子力学和相对论的产生和发展的影响。

逻辑实证主义的中心问题是意义问题以及通过意义划分科学和形而上学的界限,纲领是捍卫科学而拒绝形而上学。

逻辑实证主义对形而上学的拒斥:逻辑实证主义拒斥形而上学,并不是简单的对形而上学的批判和反对,而是认为形而上学不能区分科学与非科学,形而上学的命题甚至形而上学本身就是无意义的。

在这个方面,还有一个程度的问题,有的哲学家对形而上学展开全面的批驳,认为形而上学一无是处,其所有的、整个体系都是毫无意义的,它们既不是分析的,又不能为经验所证实,没有任何真理性可言,是无谓的“伪命题”。

而也有哲学家不认为形而上学完全无意义,只是认为它没有传递实际知识的意义,仅具有激动情感的意义。

然而,如果从形而上学发展的历史过程来看,实际上存在着三种形态的形而上学:宇宙本体论、范畴本体论和意义本体论,而逻辑实证主义所拒斥的实际主要就是基于思辨虚构的宇宙本体论。