河流泥沙运动学基本理论综述

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:2

泥沙流运动规律的研究与模拟一、引言泥沙流是指河流中悬浮的泥沙颗粒在水流的作用下产生的一种流动形态。

泥沙流的产生对于河流的环境和生态产生了深刻的影响,因此泥沙流运动规律的研究对于水利工程、生态环境等领域具有重要的意义。

本文将对泥沙流运动规律的研究与模拟进行探讨。

二、泥沙流运动规律的研究1.泥沙流运动的分类根据泥沙流内部物理特点的不同,泥沙流运动可以分为四种类型:均匀流动、层状流动、密度流动和浅滩流动。

均匀流动是指泥沙颗粒的浓度相等,无论在垂直方向或水平方向上,泥沙流的浓度分布都呈现均匀的状态。

层状流动是指泥沙颗粒在垂直方向上存在着一定的分布,通常为浓密层和稀疏层的叠加。

密度流动是指由于泥沙颗粒的密度和水的密度存在差异而产生的流动,流经河道断面时呈俯冲形状态。

浅滩流动是指泥沙颗粒悬浮状态下流经浅滩时,泥沙颗粒会沉积在浅滩上,形成浅滩面上的泥沙流。

2.泥沙流运动的基本特征泥沙流运动的基本特征是泥沙颗粒的浓度、流速和底面负荷,而泥沙流的速度、浓度和质量通常分别用平均流速、平均浓度和流量来衡量。

在泥沙流的运动过程中,由于水流和泥沙颗粒之间相互作用,泥沙颗粒会发生弥散、沉淀和输移等一系列现象。

3.泥沙流运动的影响因素泥沙流运动的影响因素包括流量、流速、泥沙颗粒的大小、质量和型态等。

其中,流量和流速是泥沙流的重要参数,泥沙颗粒的大小、质量和型态是影响泥沙流输移和沉积特征的重要因素。

4.泥沙流运动的数学模型泥沙流运动的数学模型包括动力学模型和输移模型。

动力学模型是基于质量、动量和能量守恒原理建立的,用来描述泥沙颗粒在水流中的加速度和速度随时间的变化。

输移模型是基于泥沙颗粒在水流中的输移过程建立的,用来描述泥沙颗粒在水流中的输移路径和输移机制。

三、泥沙流的模拟泥沙流的模拟可以通过物理模型和数值模型两种方式进行。

1.物理模型物理模型是基于实验进行的,通常采用室内或室外的实验田进行模拟。

物理模型对实验条件要求较高,但实验仿真效果更加真实,并且可以对实验中各个参数进行实时监测和调节。

河流动力学第一章泥沙特性1、等容粒径:体积与泥沙颗粒相等的球体的直径。

设某一颗泥沙体积为V ,则等容粒径3/1)6(πV D =泥沙粒径可用长轴a ,中轴b ,短轴c 的算术平均值表示)(31c b a D ++= 假设成椭球体,用几何平均值表示3abc D =2、粒配曲线的作法:(图1-1 p6)①通过颗粒分析(包括筛分和水析),求出沙样中各种粒径泥沙的重量②算出小于各种粒径的泥沙总重量③在半对数坐标纸上,将泥沙粒径D 绘于横坐标(对数分格)上,小于该粒径的泥沙在全部沙样中所占重量的百分数p 绘于纵坐标(普通分格)上,绘出的D~p 关系曲线即为所求的粒配曲线。

3、粒配曲线特点曲线坡度越陡,表示沙样内颗粒组成越均匀,反之,不均匀。

4、粒配曲线特征值1)中值粒径50D :是常用的特征值,它表示大于和小于该种粒径的泥沙重量各占沙样总重量的50%,即粒配曲线的纵坐标上找出p=50%,其对应的横坐标即为50D 2)平均粒径50D :是沙样内各泥沙粒径组的加权平均值。

即粒配曲线的纵坐标(p )按其变化情况分成若干组,并在横坐标(D )上定出各组泥沙相应的上、下限粒径min max D D 和 以及各组泥沙在整个沙样中所占重量百分数i p ∆,然后求出各组泥沙的平均粒径32min max min max i min max D D D D D D D D i +++=+=或∑∑==∆∆=n i i n i i im pp D D 11n —为划分组数;2502σe D D m =,其中σ—沙样粒径分配的均方差,9.151.84ln D D =σ 当σ为零时,沙样均匀,50D D m =,一般沙样不均匀,σ总是大于零,因此,通常50D D m >3)分选系数(非均匀系数)25750D D S =,若0S =1,则沙样非常均匀,越>1,则越不均匀。

5、影响泥沙的孔隙率的因素①沙粒的大小 ②均匀度 ③沙粒的形状 ④沉积的情况 ⑤沉积后受力大小 ⑥历时长短泥沙越细,孔隙率越大;泥沙越均匀,孔隙率越大;越接近球体,孔隙率越大。

浅谈河流泥沙的运动规律摘要:泥沙在河流水流的作用下,有一定的运动形式,沿河底滑动、滚动或跳跃,这种运动形式称为推移质;被水流挟带随水流悬浮前进,这种运动形式称为悬移质。

由于天然河道同一河段流速随时间、沿程发生变化,各河断及各时段在流速较小时,细沙也可呈推移质形式运动;而流速增大时,粗砂也可转化为悬移质。

因此,实际情况中推移质和悬移质处于不断调整中,情况很是复杂。

本文着重讨论了悬移质泥沙的运动规律。

由于脉动,不同瞬时或短历时测量的悬移质含沙量就不会稳定,不能反映它的变化趋势,因此,悬移质含沙量等水文要素的测量应持续一段时间,最好大一个脉动周期。

关键词:河流泥沙;运动;规律;挟沙能力;脉动中图分类号:文献标识码:a该式结构特点表明,河流流速大、泥沙颗粒小、水深浅,则挟沙能力强。

水流挟沙能力一般指各级颗粒的沙源均为充足条件下的平衡含沙量,并不代表水流的实际含沙量,各级颗粒的沙源不充足会出现非饱和输沙,条件特殊时也会出现超饱和输沙。

但是,水流挟沙能力仍是分析河床冲淤或平衡问题的常用概念,当水流挟带的悬移质泥沙超过河段的水流挟沙能力时,这个河段必将发生淤积;反之,则会发生冲刷。

2悬移质的时空分布规律2.1河流泥沙变化的影响因素河流从流域挟带泥沙的多少与流域坡度、土壤、植被、季节性气候变化,降雨强度以及人类活动等因素有关。

河流泥沙随时间的变化,也就取决于这些因素随时间的不同组合和变化。

来源于地势、地形、土壤性质和植被状况等下垫面条件不同的地区河流的洪水,挟带的泥沙将会有显著的差别,多沙河流与少沙河流与流域下垫面状况紧密相关。

另外,对于冲积性河流,其承水河床由长期冲积的泥沙构成,水流流经这样的河段,常会挟带或沉积大量泥沙。

季节性的气候变化对河流泥沙的变化也有一定的影响。

汛前由于降水少,土壤疏松、干燥、抗冲能力差,因此,初夏的暴雨洪水常挟带较多的泥沙,秋末洪水含沙量较少。

降雨强度对河流泥沙的影响是:雨强大,则侵蚀能力强,从而使河流挟带的泥沙增多。

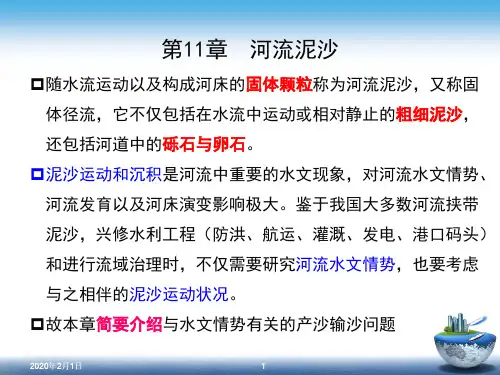

泥沙动力学泥沙动力学00形成原理概述河流中泥沙在水流作用下产生的各种运动。

泥沙按其在水流中的运动状态,分为推移质和悬移质。

推移质指受拖曳力作用沿河床滚动、滑动或跳跃前进的泥沙;悬移质指受重力作用和水流紊动作用悬浮于水中随水流前进的泥沙。

在一定水流条件下,这两种泥沙可以互相转化。

泥沙的起动定义泥沙的起动:指泥沙在一定水流条件下由静止转入运动。

促使水平河床上的泥沙颗粒起动的力有上举力和推移力等。

颗粒抗拒起动的力有重力、颗粒间的摩擦力和物理化学作用引起的粘结力等。

当起动的力大于抗拒起动的力时,泥沙便由静止转入运动。

泥沙起动的水流条件用起动流速或起动拖曳力表示。

起动流速指泥沙由静止到起动的临界状态下的沿断面或垂线的平均流速。

起动拖曳力指泥沙处于起动临界状态下的床面剪切力。

无粘性均匀沙起动流速与泥沙粒径成正比,粘性细泥沙起动流速与粒径成反比。

研究斜坡上粘性沙的起动,还需要考虑床面倾斜。

沙波运动沙波运动:当流速超过起动流速一定程度,推移质运动达到一定规模时,河床表面形成起伏的沙波。

沙波运动是推移质运动的主要形态。

沙波由波峰、波谷和波高等组成(见图)。

相邻两波峰(或波谷)之间的长度称为波长,波峰与波谷之间的垂直距离称为波高。

天然河道上沙波的尺度大小很不一致。

最小的沙波叫沙纹,波高约1~2厘米,波长约几厘米至十几厘米。

中等尺度的沙波叫沙垅,波高由不足 1米到2~3米,波长由几米到100米以上。

最大的沙波叫沙丘,波高一般在几米,波长可达数百米。

天然河道上的沙波运动主要指沙垅运动。

沙波表面附近的水流速度分布很不均匀,波谷处最小,波峰处最大。

水流越过波峰以后,常常发生分离现象,产生水平轴向的回流,使沙波表面附近的流速成为负值。

这样的流态使沙波迎流面成为冲刷区,背流面成为淤积区,综合作用结果使整个沙波向下游爬行。

天然河道中沙波运动总是落后于水流运动。

沙波的运动速度还没有理想的计算公式。

悬移质含沙量沿垂线的分布一般近水面含沙量小,随水深而增大。

河道水流泥沙运动基本理论研究发表时间:2019-05-09T10:23:18.610Z 来源:《新材料.新装饰》2018年9月下作者:田子锐李京辉[导读] 这篇文章是对于河道水流泥沙运动基本理论研究进行综述,并且做出了简单的分析,例如挟沙后的紊动强度变化应该考虑的是推移质颗粒或是悬移质颗粒等等(哈尔滨工程大学,黑龙江省哈尔滨市 150000)摘要:这篇文章是对于河道水流泥沙运动基本理论研究进行综述,并且做出了简单的分析,例如挟沙后的紊动强度变化应该考虑的是推移质颗粒或是悬移质颗粒等等,以上都利用了一些相关学者的研究成果进行说明,并且取得了丰硕的成果。

关键词:泥沙运动;流速分布;紊动强度前言:泥沙科学经历了几十年的积累,泥沙问题引起了学者们的广泛的关注,该篇文章对于水流流速分布,泥沙运动与紊流强度和猝发的关系等进行研究。

因为这些公式的出现,使得泥沙问题得到了进一步的解决,但是要达到完全解决这个问题,还有很多困难需要去探索。

一、水流流速分布的研究要计算阻力,首先要知道水流流速分布,其中如果要分析挟沙水流。

需要先分析清水水流。

传统的水力学认为水流流速服从对数分布。

曾有一个公式是在1993年被研究出来的,根据紊流卡门相似理论,使用不完全自相似假设,得出的公式是:在这个公式中:u:距离壁面深度为y 处的速度;u*是指摩阻流速;Re是指雷诺数等,用这个相似理论分析了河道水流的流速分布情况的结构形式,从这个结果表明,不管是流速分布的指数型公式还是对数型公式都有很严格的理论基础,那就是相似理论。

但是他们两者又是本质不同的两个类型的假设,那就是不完全自相似假设(反映了壁面效应)和完全自相似假设(忽略了壁面效应)。

在1981年Coleman利用Coles的尾流函数,当时提出挟沙水流流速分布应该遵循尾流定律。

提出的公式是:在这个公式中:卡门常数是用K来表示;尾流系数用W来表示,但是之后的很多研究都指出了其中的缺点,因此,在之后就得到了不断的完善和研究。

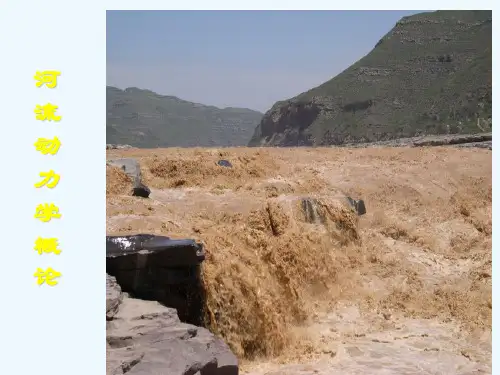

研究对象:河流河流是水流与河床在地球物理诸自然因素以及人类活动影响下交互作用的产物水流与河床的交互作用中,泥沙起着纽带的作用:泥沙淤积,河床抬高,泥沙冲刷,河床下切 研究的核心:泥沙的基本运动规律研究对象:泥沙从微观来看:泥沙为散粒群体在河流动力学中,研究泥沙的运动过程,视泥沙为连续介质注意:在水流中的泥沙含量过低时,只能做散粒个体看待,不能视作连续介质。

(散粒个体泥沙是不接受紊动扩散作用的)主要理论工具力学:泥沙颗粒受力分析统计理论:无数泥沙颗粒,具有随机行,从宏观上研究,即不能不用到统计理论 解决问题的手段模型试验:分为物理模型和数学模型采用模型试验的原因:泥沙运动涉及的物理量往往较多,边界条件往往比较复杂没有较简单的公式或可求出精确数值解的模型模型研究的过程实际问题 → 简化(留取主要矛盾)→模型建立(设计、验证)→试验研究数学、物理模型都要经过类似的过程1.2河流动力学发展简史初创期:1938年,劳斯(H.Rouse ),第五次国际应用力学讨论会会刊上发表关于泥沙紊动扩散理论,标志河流动力学从水力学中分离出来;同一时期还有:1933年,奥布莱恩(M.P .O’Brien ),1931年,马卡维也夫(B.M.Makabeeb )初期(1931~1950)泥沙紊动扩散理论的讨论;中期(1950~1970)能量平衡问题;近期(1970~至今)水沙两相流的基本问题1.自觉地努力学会掌握理论与实际结合的原则2.要认真观察和分析河流运动过程中的矛盾现象,提示客观存在着的对立与统一的规律,坚持具体情况具体分析的科学精神3.对前人的成果要批判的继承和吸收第二章 泥沙特性2.1泥沙的粒径和粒配曲线泥沙:通常把组成河床和随水流运动的小颗粒叫做泥沙。

粒径是表示泥沙颗粒大小的一个量度。

确定粒径时遇到的困难:1.泥沙形状不规则;2.泥沙的粒径不均匀等容粒径。

定义:容积与泥沙颗粒相等的球体的直径。

计算公式可简称为粒径,单位毫米(mm )。

河流泥沙运动规律与河道治理引言河流是地球上最为重要的水系之一,承载着大量的水资源和泥沙。

然而,由于人类活动的影响,许多河流面临着严重的河道淤积和泥沙问题。

了解河流泥沙运动规律,并采取有效的河道治理措施,对于保护河流生态环境,维护人类利益具有重要意义。

一、河流泥沙运动规律1. 影响河流泥沙运动的因素河流泥沙运动的规律受多种因素的共同作用,其中包括水流流速、水位高度、河床坡度、泥沙颗粒大小等。

这些因素相互影响,共同决定了河流泥沙运动的强度和方向。

2. 泥沙输运方式河流泥沙的输运方式主要分为泥沙悬浮输运和底沙推移输运两种。

泥沙悬浮输运是指泥沙颗粒悬浮在水中,随水流运动;底沙推移输运则是指泥沙颗粒沉积在河床上,随着水流推移。

3. 泥沙运动的空间分布河流泥沙运动的空间分布通常不均匀,多数泥沙聚集在河底陡坡处,形成河床淤积。

同时,在河流拐弯处和河床凹地也容易聚集大量泥沙。

二、河道治理措施1. 河道疏浚河道淤积是制约河流泥沙运动的主要问题之一。

对于淤积严重的河道,需要进行疏浚。

疏浚可以采用机械疏浚或清淤炸药等方法,清除河流中的淤泥和杂草,保持河床畅通。

2. 河道护岸河岸的塌陷会加剧泥沙的沉积,增加河道淤积的风险。

因此,合理的河道护岸工程是非常必要的。

河道护岸可以采用石块、混凝土等坚固的材料固定河岸,减少河流泥沙的沉积。

3. 人工开挖河床当河道出现明显的淤积、严重阻塞,人工开挖河床是一种较为有效的河道治理手段。

通过开挖河床,可以恢复河流的正常水力条件,使河流泥沙运动得以顺畅进行。

4. 河道生态修复河道沉积物的携带和河床的淤积会对河流生态环境造成一定的影响。

因此,对于受到污染和破坏的河流,进行生态修复是非常必要的。

生态修复可以通过植物的引入、湿地的恢复等方式,改善河流的水质和生态环境。

结论河流泥沙运动规律与河道治理紧密相连。

了解河流泥沙运动规律,可以为河道治理提供科学依据;同时,通过有效的河道治理措施,可以减轻河道淤积和泥沙问题,维护河流生态环境,保护人类利益。

工程泥沙问题研究综述工程泥沙问题可以简单的定义为受人类活动影响而发生河床或海床变形及有别于自然情况下的泥沙问题。

在实际工程中对泥沙研究目的主要是认识水流中的泥沙运动规律、河床演变规律,进而解决水利工程中的泥沙问题。

研究方向主要分为河流航道工程泥沙问题和海岸工程泥沙问题两大类,其中河流泥沙研究起步较早,而海岸工程泥沙问题是由前者衍生而来的一门新的分支学科,早在公元前256 年的战国末期,当时李冰父子在修建都江堰工程时巧妙地利用了水流泥沙运动规律,工程布局完全符合现代泥沙运动力学原理,使都江堰工程至今已经成功运行至今。

泥沙运动涉及侵蚀、输运、沉积等地貌过程,各种过程涉及的时空尺度变化范围极大。

在一些情况下必须考虑地质构造的上升、下降等大尺度、长时期的过程,有时又必须考虑泥沙起动、悬移等微尺度和瞬时的过程。

正是由于这些特点,河流泥沙研究包含了从宏观到微观多方面的物理现象,因而尽管国内外在河道治理方面不乏成功的例子,但是泥沙学科体系的建立还是20世纪的事情。

19世纪末期,法国的DuBoys第一次提出推移质运动的拖曳力理论。

泥沙学科研究初期,Gilbert 在20 世纪初通过水槽试验研究推移质泥沙的运动规律,最早建立了推移质运动的模式和计算公式。

Rouse等在20世纪30年代初类比分子扩散理论,导出了著名的悬移质泥沙浓度分布公式,至今还在广泛应用。

而后Einstein、Bagnold、Engelund 等人奠定了泥沙学科的基石Einstein 首创用统计方法研究悬移质输沙率和推移质输沙率,导出泥沙挟沙力的计算公式。

特别突出的是能进行非均匀输沙的计算。

此外,Einstein 还定义了冲泻质和床沙质的概念,提出了冲积河流阻力划分与计算方法。

Bagnold 注重泥沙运动的物理本质,用基本物理概念和物理过程描述方法来研究泥沙运动规律,所建立的推移质输沙率、悬移质输沙率计算公式,物理概念明确、理论分析合理,具有较好的计算精度。

黄河流域泥沙运动概述黄河流域泥沙治理概述1.黄河简介与概述黄河(Yellow River),全长约5464公⾥,流域⾯积约79.5万平⽅公⾥,是中国第⼆长河,世界第五⼤长河。

黄河发源于青藏⾼原巴颜喀拉⼭主峰雅拉达泽峰,呈”⼏”字形,曲折东流注⼊渤海,黄河的源头叫约古宗列曲。

黄河⼲流⾃西向东依次流经我国的青、川、⽢、宁、内蒙古、陕、晋、豫、鲁九省区。

由于河流中段流经中国黄⼟⾼原地区,因此夹带了⼤量的泥沙,所以它也被称为世界上含沙量最⾼的河流。

1.1黄河上中下游划分及主要⽀流黄河上、中、下游的分界有多种说法。

黄河⽔利委员会以河⼝镇与桃花峪划分上、中、下游,但是传统以河⼝镇与孟津划分上、中、下游,也有⼈经考察后认为以青铜峡、孟津划分更合适。

1.1.1.黄河上游内蒙古托克托县河⼝镇以上的黄河河段为黄河上游。

上游河段全长3472km,流域⾯积38.6万km2,流域⾯积占全黄河总量的51.3%;上游河段总落差3496m,平均⽐降为1‰;河段汇⼊的较⼤⽀流(流域⾯积1000平⽅千m以上)43条,径流量占全河的54%;上游河段年来沙量只占全河年来沙量的8%,⽔多沙少,是黄河的清⽔来源。

上游河道受阿尼玛卿⼭、西倾⼭、青海南⼭的控制⽽呈S形弯曲。

1.1.2.黄河中游内蒙古托克托县河⼝镇⾄河南孟津的黄河河段为黄河中游,河长1206km,流域⾯积344000km2,占全流域⾯积的45.7%;中游河段总落差890m,平均⽐降0.74‰;河段内汇⼊较⼤⽀流30条;区间增加的⽔量占黄河⽔量的42.5%,增加沙量占全黄河沙量的92%,为黄河泥沙的主要来源。

三门峡⾄桃花峪区间的河段由⼩浪底⽽分为两部分:⼩浪底以上,河道穿⾏于中条⼭、崤⼭之间,为黄河⼲流上的最后⼀段峡⾕;⼩浪底以下,河⾕渐宽,是黄河由⼭区进⼊平原的过渡地段。

1.1.3.黄河下游河南孟津以下的黄河河段为黄河下游,河长786km,流域⾯积仅23000km2,占全流域⾯积的3%;下游河段总落差93.6m,平均⽐降0.12‰;区间增加的⽔量占黄河⽔量的3.5%。

河流泥沙运动学基本理论综述

【摘要】河流泥沙研究主要是研究河流中的泥沙运动规律及特点、泥沙运动基本理论等,进而解决水利工程中对应的河流泥沙问题。

河流泥沙动力学基本理论包括:泥沙的沉降特性、泥沙的起动特性、悬移质运动规律、推移质运动规律、水流挟沙力、非平衡输沙、泥沙运动统计理论、异重流运动理论、波流作用下的泥沙运动理论等[1]。

本文主要对河流泥沙运动学基本理论进行简要综述。

【关键词】河流泥沙运动学;基本理论

河流泥沙学科是一门综合性的基础技术学科,研究泥沙在水体中的输移、悬浮、冲刷、淤积的规律,是水力学科的基础理论之一,包括了泥沙运动力学、河床演变与整治、工程泥沙、航道与港口治理、水土流失与治理等多方面的内容,涉及水文学、水力学、地理学、以及环境与生态学、沉积学等多个学科[1]。

通过对于河流动力学课程的学习和一系列论文的翻阅,现将河流泥沙运动学基本理论的相应进展做以综述,由于能力和资料的有限,望老师批评指正。

1.河流泥沙研究的发展历程

我国河流泥沙研究的历史可追溯至修建都江堰工程时期,李冰父子通过引用鱼嘴分水堤,飞沙堰溢洪道,宝瓶口进水口三大部分和百丈堤、人字堤等附属工程,科学地解决了岷江的泥沙等问题,消除了水患。

今年来,我国的钱宁等老一代科学家通过其不断努力,逐步完善了理论研究体系,形成了一系列系统的学科,且成功的将这些理论运用到实际工程当中,解决了诸如三峡,小浪底等水利工程的泥沙问题

2.我国河流泥沙研究成果

我国是世界上河流最多的国家之一,有许多源远流长的大江大河。

其中流域面积超过1000平方千米的的河流就有1500多条。

我国的水资源具有四大特点:水多、水少、水脏、水混。

其中水混即河流中携带大量泥沙,导致了水土流失严重、河床抬高等一系列严重的问题,以黄河最为严重,这些问题给我过的水利水电工程建设、河道防洪和沿河道人民的日常生活都带来了严重的影响。

由于突出的泥沙问题和资源,我国的泥沙学科发展迅速,取得了巨大成就,研究在世界上也有着极高的地位。

2.1 河流泥沙运动学基本理论

2.1.1泥沙的起动特性

3.结束语

河流泥沙学科是个古老而年轻的学科,它与水文学、水力学、地貌学、地

理学等多种学科相互交叉,相互渗透,呈现出蓬勃的生机。

河流泥沙运动基本理论则是河流泥沙学科中的重中之重,通过一系列的课堂教学与翻阅资料,我们可以看到我国的河流泥沙学科已经在国际上拥有了极高的地位。

本文通过列举一系列的河流泥沙运动基本理论经验公式,大致概括了近年来我国老一辈科学家的科研成果,通过这些公式的不断改善可以看出,通过不断的经验积累和理念突破,我国的河流泥沙运动基本理论研究还将拥有更高的提升。

参考文献:

[1]王光谦. 河流泥沙研究进展[J]. 泥沙研究,2007,02:64-81.

[2]谢鉴衡. 河流泥沙工程学(上册)[M]. 北京:水利电力出版社,1981 .

[3]张瑞瑾,谢鉴衡,陈文彪. 河流动力学[M]. 北京:中国工业出版社,1961 .。