水文学7第七章 河流泥沙

- 格式:ppt

- 大小:4.66 MB

- 文档页数:82

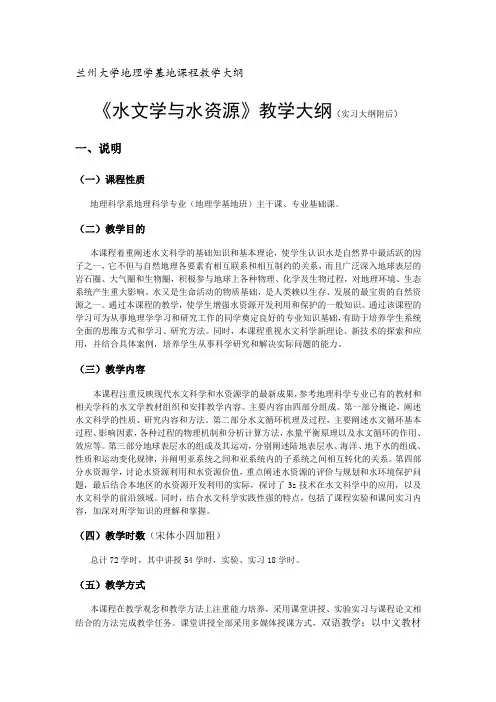

兰州大学地理学基地课程教学大纲《水文学与水资源》教学大纲(实习大纲附后)一、说明(一)课程性质地理科学系地理科学专业(地理学基地班)主干课、专业基础课。

(二)教学目的本课程着重阐述水文科学的基础知识和基本理论,使学生认识水是自然界中最活跃的因子之一,它不但与自然地理各要素有相互联系和相互制约的关系,而且广泛深入地球表层的岩石圈、大气圈和生物圈,积极参与地球上各种物理、化学及生物过程,对地理环境、生态系统产生重大影响。

水又是生命活动的物质基础,是人类赖以生存、发展的最宝贵的自然资源之一。

通过本课程的教学,使学生增强水资源开发利用和保护的一般知识。

通过该课程的学习可为从事地理学学习和研究工作的同学奠定良好的专业知识基础,有助于培养学生系统全面的思维方式和学习、研究方法。

同时,本课程重视水文科学新理论、新技术的探索和应用,并结合具体案例,培养学生从事科学研究和解决实际问题的能力。

(三)教学内容本课程注重反映现代水文科学和水资源学的最新成果,参考地理科学专业已有的教材和相关学科的水文学教材组织和安排教学内容。

主要内容由四部分组成。

第一部分概论,阐述水文科学的性质、研究内容和方法。

第二部分水文循环机理及过程,主要阐述水文循环基本过程、影响因素,各种过程的物理机制和分析计算方法,水量平衡原理以及水文循环的作用、效应等。

第三部分地球表层水的组成及其运动,分别阐述陆地表层水、海洋、地下水的组成、性质和运动变化规律,并阐明亚系统之间和亚系统内的子系统之间相互转化的关系。

第四部分水资源学,讨论水资源利用和水资源价值,重点阐述水资源的评价与规划和水环境保护问题,最后结合本地区的水资源开发利用的实际,探讨了3s技术在水文科学中的应用,以及水文科学的前沿领域。

同时,结合水文科学实践性强的特点,包括了课程实验和课间实习内容,加深对所学知识的理解和掌握。

(四)教学时数(宋体小四加粗)总计72学时,其中讲授54学时,实验、实习18学时。

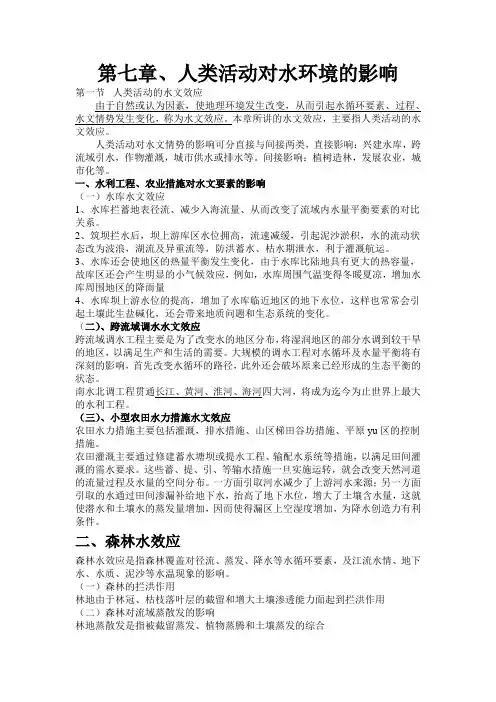

第七章、人类活动对水环境的影响第一节人类活动的水文效应由于自然或认为因素,使地理环境发生改变,从而引起水循环要素、过程、水文情势发生变化,称为水文效应。

本章所讲的水文效应,主要指人类活动的水文效应。

人类活动对水文情势的影响可分直接与间接两类,直接影响:兴建水库,跨流域引水,作物灌溉,城市供水或排水等。

间接影响:植树造林,发展农业,城市化等。

一、水利工程、农业措施对水文要素的影响(一)水库水文效应1、水库拦蓄地表径流、减少入海流量、从而改变了流域内水量平衡要素的对比关系。

2、筑坝拦水后,坝上游库区水位拥高,流速减缓,引起泥沙淤积,水的流动状态改为波浪,湖流及异重流等,防洪蓄水、枯水期泄水,利于灌溉航运。

3、水库还会使地区的热量平衡发生变化,由于水库比陆地具有更大的热容量,故库区还会产生明显的小气候效应,例如,水库周围气温变得冬暖夏凉,增加水库周围地区的降雨量4、水库坝上游水位的提高,增加了水库临近地区的地下水位,这样也常常会引起土壤此生盐碱化,还会带来地质问题和生态系统的变化。

(二)、跨流域调水水文效应跨流域调水工程主要是为了改变水的地区分布,将湿润地区的部分水调到较干旱的地区,以满足生产和生活的需要。

大规模的调水工程对水循环及水量平衡将有深刻的影响,首先改变水循环的路径,此外还会破坏原来已经形成的生态平衡的状态。

南水北调工程贯通长江、黄河、淮河、海河四大河,将成为迄今为止世界上最大的水利工程。

(三)、小型农田水力措施水文效应农田水力措施主要包括灌溉,排水措施、山区梯田谷坊措施、平原yu区的控制措施。

农田灌溉主要通过修建蓄水塘坝或提水工程、输配水系统等措施,以满足田间灌溉的需水要求。

这些蓄、提、引、等输水措施一旦实施运转,就会改变天然河道的流量过程及水量的空间分布。

一方面引取河水减少了上游河水来源;另一方面引取的水通过田间渗漏补给地下水,抬高了地下水位,增大了土壤含水量,这就使潜水和土壤水的蒸发量增加,因而使得漏区上空湿度增加,为降水创造力有利条件。

水利工程中的泥沙流动与水文变化水利工程是指对于水资源的收集、运输、储存、利用、排放等方面的规划、建设和管理。

作为一种基础设施建设,水利工程的建设不仅具有重要的经济意义,也有非常重要的生态意义。

水利工程的建设不仅关系到人们的生活,而且还关系到全国的水资源的利用和保护。

在水利工程中,泥沙流动与水文变化是一个非常重要的因素,本文将着重讨论水利工程中的泥沙流动与水文变化,并分析它们的影响和解决方法。

一、泥沙流动的概述泥沙是指一定大小范围内的地球表面的粗壤物质,包括沙、粉砂、细沙、粗沙等,这些粒子状或块状物质在水流中呈现出不同的涌动、滚动、跳跃、冲刷和沉积状态。

泥沙流是河流中水流和泥沙混合体的流动。

泥沙是由天然力、人类活动或自然灾害造成的。

泥沙流动在水利工程中的重要性主要体现在以下几个方面:1.影响水库的设计和利用。

泥沙是切实影响水库利用的一个重要因素。

大量的泥沙进入水库会导致水库淤积,限制水库的容积,加大水库的缓冲池容积,使水库的管理和运行变得十分困难。

2.影响水电站的选址和运行。

泥沙的影响因素之一是水坝流量的变化,河道内水流摩擦力减小,则泥沙的沉淀速率降低,进而使水电站的流量发生变化,导致水电站的选址和运行得受到影响。

因此,泥沙流动必须引起足够的重视,水库的设计应充分考虑泥沙对水库的影响,以便提供可靠的水电能源。

3.影响河流的水位和水质变化。

大量的泥沙进入河流会影响河流的水位和水质,降低水质和河流颗粒物的含量,对水生生物和人类健康造成影响。

二、水文变化的概述水文变化是指河流中水文参数的变化过程,包括水位、水量、水速等指标。

由于气候变化和人类的活动,地表水和地下水的水文变化日益引起人们重视。

其中,对于水利工程,水位和水量变化是最为重要的。

水位和水量的变化直接影响着水库的水量控制、引水调度和洪水防治。

水位和水量的变化还将对河流生态环境的稳定性、城市水资源的供应和消费造成影响。

同时,水文变化也会诱发城市内涝、严重污染、田园、生态不能满足和极端气候等情况的发生,不断威胁着城市的生存和发展。

第四节河口区的泥沙

河口区不仅是河流径流和海洋潮流交汇和共同作用的区段,也是大量泥沙沉积的场所。

河口区特有的动力条件和化学过程使得泥沙动态较在无潮河段复杂的多。

一、河口区泥沙的来源

河口区的泥沙有三个主要来源。

1. 河流径流挟带的下行泥沙

在这部分泥沙中,有的是由地表径流带至下泄的河水中的,另一些则因河岸崩塌而进入水中的。

尼罗河三角洲的卫星照片

2. 海洋潮流挟带的上行泥沙

在这部分泥沙中,有的是因海岸遭受波浪侵蚀而随涨潮流进入河口的,有的是因沙洲和浅滩遭受波浪的冲击和搅动,重新起动,然后随涨潮流漂浮、进入河口的,另一些则是本河流下泄的、但又被涨潮流带回的,或者是其它河流下泄的、被沿岸流搬运至本河流的河口附近并随潮进入河口的。

3. 河口区局部运动的泥沙

在这部分泥沙中,有些源自河岸侵蚀和沙洲移动,在水中以悬移的方式或在底床以推移的形式作往复运动;另一些则可能原已沉积,但因水流冲刷底床而再度随水运动。

各个来源的泥沙在河口区泥沙总量中所占的比例,与径流作用的强弱、上游来水含沙量的大小以及潮流作用的强弱等有关。

在中国的长江口,流域的来水量大,径流作用强,源自陆地的年输沙量达4.8亿吨,远远超出海洋潮流所带来的泥沙。

然而,在中国的钱塘江河口,源自陆地的年输沙量仅为600万吨;但潮差大,潮流作用强,仅在一个半日潮周期内随潮流进入的沙便可达130-260万吨;一年之内,潮流所带来的沙要远多于径流带来的沙。

二、河口区泥沙的组成

因经径流的长距离搬运和海洋潮流的往复冲筛,河口区的泥沙较细,无论是悬沙,还是组成底床表面的颗粒,一般均为d<0.05 mm的粉砂和粘土;因受上溯的潮流的顶托,推移质往往仅能行进至潮流界。

河流含沙量时间段计算公式河流含沙量是指单位时间内河流携带的固体颗粒物质的质量,通常以每秒钟携带的颗粒物质的质量来表示。

含沙量是衡量河流水质的重要指标,对于河流的泥沙输移、河床变化、水土保持等方面具有重要意义。

因此,对于含沙量的计算和预测是水文学和水资源管理中的重要问题。

含沙量的计算通常采用河流悬移质量浓度和流量的乘积来表示。

悬移质量浓度是指单位体积水中的悬移质量,通常以毫克/升或克/立方米来表示。

流量是指单位时间内通过河流横截面的水量,通常以立方米/秒来表示。

因此,含沙量的计算公式可以表示为:含沙量 = 悬移质量浓度×流量。

含沙量的计算需要测量河流的悬移质量浓度和流量两个参数。

悬移质量浓度通常通过水样采集和实验室分析来获取,而流量通常通过流速测量和断面积计算来获取。

因此,含沙量的计算需要较为复杂的实地测量和实验室分析工作。

在实际工程中,为了简化含沙量的计算,通常采用一些经验公式来进行估算。

其中,较为常用的是Einstein-Brown公式和Bagnold公式。

Einstein-Brown公式是根据实验数据拟合得到的经验公式,适用于一般情况下的含沙量估算。

Bagnold公式是针对河流泥沙输移的特点,考虑了颗粒物质的粒径和密度对含沙量的影响,适用于含沙量高的情况。

另外,含沙量的计算还需要考虑时间段的影响。

河流的含沙量通常会随着时间的变化而变化,特别是在降雨等外界条件的影响下。

因此,含沙量的计算需要考虑时间段内的含沙量变化情况。

通常可以采用时间段平均含沙量来表示时间段内的含沙量情况,计算公式可以表示为:时间段平均含沙量 = Σ(含沙量×时间间隔) / 时间段长度。

其中,Σ表示对时间段内的各个时间间隔内的含沙量进行累加求和。

通过时间段平均含沙量的计算,可以更好地反映时间段内的含沙量情况,为河流水质的监测和管理提供更为准确的数据支持。

总之,河流含沙量的计算是水文学和水资源管理中的重要问题,涉及到实地测量、实验室分析和经验公式等多个方面。

w ww .i w h .c o m 四 河流泥沙1 学科方向河流泥沙学科是一门综合性的基础技术科学,它研究泥沙在流体中的冲刷、搬运和沉积规律,是水利学科的理论基础之一,包括泥沙运动力学、河床演变学、工程泥沙、航道与港口治理、水土流失与治理、高含沙水流与泥石流等多方面的内容,涉及水文学、水力学、地貌学、地理学、环境与生态学、沉积学等多种学科。

在微观尺度上,研究泥沙颗粒在流体作用下的起动、跳跃、悬浮和沉降等过程;在宏观尺度上,则研究泥沙运动所导致的水土流失、河道演变、水库淤积、河口海岸变迁等;在更大的时空尺度上,还研究泥沙运动导致的固体物质从山区搬向平原和海洋、形成冲积平原和三角洲、以及在海洋环境沉积等过程(钱宁,1983)。

作为河流泥沙学科研究的应用,目前主要面向水利工程中的泥沙问题,今后对生态、环境等方面影响的研究将不断加大。

现阶段泥沙学科与其它学科的交叉日趋活跃,主要体现在下述几个方面:①与环境学科相交叉,形成环境泥沙研究的几个领域。

②与地貌学相交叉,形成动力地貌学的若干领域。

③与沉积学相交叉,研究盆地沉积动特性学。

④与海洋动力学相交叉,研究在海流、潮汐与波浪作用下的泥沙运动规律。

2 调研背景概述主要查阅浏览了2007年及以前的相关期刊和学术会议的论文、有关专著、以及相关研究机构的科研成果等,选择能够代表本学科发展动态的期刊、会议和科研机构作为调研的基本材料,包括: 国内期刊:《泥沙研究》,《水利学报》,《水科学进展》,《水利水电技术》,《地理学报》以及大学和知名研究机构的学报等。

国际期刊:美国土木工程师协会(ASCE)的期刊Journal of Hydraulic Engineering ;国际水利工程协会(IAHR)的期刊Journal of Hydraulic Research ;世界泥沙协会(WASER)的期刊International Journal of Sediment Research ;以及Freshwater Biology 等。

第四节河流泥沙的运动一、推移质运动推移质的运动来源于床面泥沙的起动。

当床面泥沙起动达到一定程度后,床面会出现起伏不平的沙波,而沙波运动又往往是推移质运动的主要形式。

因此,在介绍推移质运动时,往往需要涉及到河床泥沙的起动、起动流速及沙波运动的相关概念。

1.泥沙的起动流速设想床面为泥沙组成且具有一定厚度,在这种水槽中施放水流,使水流的速度由小到大逐渐增加,直到使床面泥沙(床沙)由静止转入运动,这种现象称为泥沙的起动。

泥沙颗粒由静止状态变为运动状态的临界水流条件,称为泥沙的起动条件。

泥沙的起动条件常用起动流速Uc表示,它相当于床面泥沙开始起动时的水流平均流速U。

对于天然沙,其起动流速常由下式计算:U c = 4.66131hd(3-3)式中,d为泥沙粒径;h为水深。

适用范围:d>0.15~0.2mm。

泥沙的起动流速是关系到河床冲刷状态的重要判据,因此,对它的研究具有重要的理论与实践意义。

例如,在研究坝下游河床冲刷时,首先需计算河床泥沙的起动流速。

当河道实际水流流速U超过床沙的起动流速Uc时,就可判定,河床就会被冲刷;反之,河床就不会发生冲刷。

河床在冲刷过程中,水深随之增加,流速降低,当发展到水流条件不足以使床面泥沙继续起动时,冲刷便会自动停止。

再如,组成河床的泥沙粗细不均时,则细的颗粒被水流优先冲走,粗的颗粒留下来逐渐形成一层抗冲覆盖层,冲刷逐渐停止下来。

河床冲刷前的高程与冲刷终止后的高程之差,即为河床的冲刷深度。

下面举例说明泥沙起动流速公式的具体实际应用方法及其意义。

算例:已知某水库下游河段河床沙质组成,河宽B=200m, 过水面积A=500m2,床沙平均粒径d=5.5mm, 问当水库下泄流量Q=500m3/s时,河床会否发生冲刷?可能冲深多少?解:(1)判断河床会否发生冲刷?V = Q/A = 500/500 = 1.0 m/sH = 500/200 = 2.5 m由沙莫夫公式Vc= 4.6d1/3H1/6 = 4.6×(5.5×10-3)1/3×2.51/6= 0.946 m/s∵ V > Vc,∴河床会发生冲刷。