渭源人的文化性格

- 格式:doc

- 大小:66.50 KB

- 文档页数:8

渭河源景区简介渭源县历史悠久,文化灿烂,是中华民族的发祥地之一。

从县内渭河、漫坝河现存的大量马家窑文化、齐家文化、寺洼文化遗址表明,早在六七千年以前,就有人类在这里繁衍生息,过上了以农业和畜牧业为主的定居生活。

渭河源景区位于渭源县城南25公里,距兰州省会城市160公里。

交通便利,可达性较好,处大兰州经济圈,区位优势突出。

整个景区植被茂盛、步移而景换,时而山环水抱、景色奇秀,时而山花烂漫、绿草如茵,时而地势险峻、飞泉流瀑。

该景区文化底蕴深厚,公元前二十一世纪,“夏禹导渭自鸟鼠同穴”,《水经注》载:“鸟鼠同穴之山,渭水出焉”。

《尔雅〃释鸟》载:“鸟鼠同穴,其鸟为余鸟,其鼠为鼠突。

鼠突如家鼠而短尾。

余鸟似燕而黄色,穿地入数尺,鼠在内鸟在外而共处”。

鸟鼠山来脉于昆仑西倾,进入渭源后称“鸟鼠”,向东逶迤直至陇山结束。

鸟鼠山是一座名列经传的千古名山,在这里秦献公兵临渭首留下了古老的军事遗迹,秦始皇登上鸟鼠山巡视边防、视察长城,隋炀帝西巡狩猎于鸟鼠山,在武阶驿召见吐蕃首领、吐谷浑使节,历代诗人庾信、王维、高适、岑参、王之涣等人的诗篇,为渭源增添了浓郁的人文色彩。

渭源涌流出了惠泽秦陇的汤汤渭河,更孕育了博大多彩的华夏文明。

渭河是黄河第一大支流,流经甘肃、陕西两省数十个市县,流程818公里。

在华夏千河万水中,渭河以其对历史人文的厚重承载,成为一条古老的河流,著名的河流,文化的河流。

近年来,我县紧紧依托渭河源景区秀丽的自然风光,深厚的文化底蕴,便利的交通条件,全力打造“甘肃生态文化旅游名县”。

2012年,渭源县委、县政府把发展生态文化旅游产业作为县域经济新的增长点和新型战略主导产业来抓,强力推出“生态之源、文化之源、活力之源”战略品牌,将渭河源景区作为带动渭源旅游发展的龙头和核心,科学规划,多方筹措项目资金,全力推进景区开发建设。

该景区建设严格按照国家AAAA级景区标准,紧紧围绕“华夏文明渭河源”战略品牌,完善景区各项基础设施建设任务,该项目估算总投资2970万元,拟建游客中心、禹王朝圣之路、九鼎台、大禹殿、历史文化展馆、玉龙景观带、亲水平台、栈道、停车场、环卫系统和景区标示系统等基础设施。

介绍渭源作文渭源,这个名字或许对很多人来说有些陌生,但对我而言,那是一方充满魅力与温情的土地。

渭源位于甘肃省中部,定西市中西部。

这里的山山水水,一草一木,都像是我亲密无间的伙伴。

说起渭源,不能不提的就是那壮丽的山脉。

远远望去,山峦连绵起伏,像是大地母亲沉睡时起伏的胸膛。

山间的绿树郁郁葱葱,仿佛是大自然巧手绘制的一幅绿色画卷。

尤其是在清晨,当第一缕阳光洒在山上,那金色的光辉透过树叶的缝隙,斑驳地落在地上,仿佛给大地披上了一层金色的纱衣。

我曾经有一次起了个大早,就为了爬上山顶看日出。

那一路的艰辛啊,累得我气喘吁吁,但当我站在山顶,看到那一轮红日从山的那头缓缓升起,把整个世界都染成了橙红色,那一刻,所有的疲惫都烟消云散了。

渭源的水也是极美的。

清澈见底的溪流,欢快地奔腾着,水花飞溅,发出清脆悦耳的声响,就像一群顽皮的孩子在嬉戏打闹。

我还记得有一次,我跟着几个小伙伴一起去溪边玩耍。

我们脱了鞋子,挽起裤脚,小心翼翼地走进溪水中。

那水凉凉的,瞬间就驱散了夏日的炎热。

我们在水里捉小鱼、小虾,偶尔还能捡到几颗漂亮的鹅卵石。

有个小伙伴不小心滑倒了,整个人坐进了水里,惹得大家哈哈大笑。

渭源的田野更是别有一番景致。

春天的时候,田野里一片生机勃勃。

嫩绿的麦苗在微风中轻轻摇曳,仿佛在跳着欢快的舞蹈。

金黄色的油菜花竞相绽放,远远望去,就像一片金色的海洋。

到了秋天,那就是丰收的季节啦。

沉甸甸的麦穗低垂着头,像是在向辛勤劳作的人们致敬。

田地里到处都是忙碌的身影,大家的脸上洋溢着丰收的喜悦。

我也跟着家人一起去收过麦子,那麦芒扎在手上痒痒的,可看着一捆捆的麦子,心里却是满满的成就感。

渭源的村庄也充满了浓浓的烟火气。

一座座农舍错落有致地分布在田间地头,烟囱里冒出的袅袅炊烟,给整个村庄增添了一份温馨与宁静。

村里的老人们喜欢坐在门口的大树下,一边晒着太阳,一边唠着家常。

孩子们则在村头的空地上嬉笑玩耍,他们的笑声在空气中回荡,让人感受到无尽的活力。

老君山渭源县庆坪中学七年级(4)班姬亚兰老君山渭源县庆坪中学七年级(4)班级姬娅兰甘肃渭源像一颗宝石镶嵌在渭水源头,她是古丝绸南路重镇,古堡耸立,汇集了仰韶文化,马家窑文化,齐家文化三大文化。

她高峻巍峨的群山,茂密挺拔的森林,舒缓广袤的草原......奇丽的自然风光灿烂悠远的人文景观相映成趣,散射出其他地方所没有的诱人魅力,成为人们回归自然,释放自我的佳胜之地。

渭源老君山原名庙坡山,位于渭源县城南一华里处,与县城遥相对峙,风光如画,林壑幽雅,有“渭城绿色屏障”之称,为渭源县旧时“八景之一”。

老君山,山势高耸雄齐,蜿蜒小径,直达山峰,多道教早期胜地之一。

隋唐时期,老君山就有寺庙宫观建筑,有道士修真养性。

嗣后历经兵灾,寺庙宫观时毁时建。

民国初年,山上有老君殿、三清殿、三霄殿、地宫、八卦楼等殿堂,形成一个古建筑群。

进山门,便是正院,老君殿坐南朝北,依山建于高坡之上,内供太上老君,旁卧一雕刻着青牛。

老君殿旁塑有“八仙”神像,左为三清殿,右为玉皇殿,观音殿等,一字排列并建。

老君山历来宗教活动昌盛。

每逢元宵、端午等传统节日,山上都有庙会,道士举行道场,善男信女纷至来,香烟缭绕,烛火辉煌,不少墨客雅士也来山上挥毫泼墨,填词赋诗。

秋菊盛开,红叶遍地的老君山更像一位心思浩茫,性格淡定,哲思玄远的智者哲人,那山,那庙,那悠悠栈道,都在一种优雅澄净的天空下,显得格外的安怡,格外的深致,大象无形,大音希声,大巧若拙,大方无隅的仙风道骨,更让人神往,更让人心醉。

朋友们,如果有机会,一定要有老君山一游啊!指导教师:董富智渭源名胜——霸陵桥渭源县庆坪中学七年级(4)班辛亚妮渭源名胜——霸陵桥渭源县庆坪中学七年级(4)班辛亚妮第一次到渭源县城的人,当地的朋友一定会自豪的领你到霸陵桥参观,该桥横卧渭源县城南清源河上,古色古香,秀丽壮观,充满了诗情画意。

事实上,渭源的霸陵桥作为独特的文化遗存,早在上世纪初已饮誉华夏文化界、建筑界,入编《中华名胜大词典》和《巧筑奇构》等专著,至今,它更以婀娜秀美的靓丽容姿吸引着中外游人。

关于红火渭源礼赞渭源的主题作文下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!关红火渭源礼赞渭源渭源,片红色土承载着悠久历史文化,孕育灿烂革命火种。

老君山渭源县庆坪中学七年级(4)班姬亚兰老君山渭源县庆坪中学七年级(4)班级姬娅兰甘肃渭源像一颗宝石镶嵌在渭水源头,她是古丝绸南路重镇,古堡耸立,汇集了仰韶文化,马家窑文化,齐家文化三大文化。

她高峻巍峨的群山,茂密挺拔的森林,舒缓广袤的草原......奇丽的自然风光灿烂悠远的人文景观相映成趣,散射出其他地方所没有的诱人魅力,成为人们回归自然,释放自我的佳胜之地。

渭源老君山原名庙坡山,位于渭源县城南一华里处,与县城遥相对峙,风光如画,林壑幽雅,有“渭城绿色屏障”之称,为渭源县旧时“八景之一”。

老君山,山势高耸雄齐,蜿蜒小径,直达山峰,多道教早期胜地之一。

隋唐时期,老君山就有寺庙宫观建筑,有道士修真养性。

嗣后历经兵灾,寺庙宫观时毁时建。

民国初年,山上有老君殿、三清殿、三霄殿、地宫、八卦楼等殿堂,形成一个古建筑群。

进山门,便是正院,老君殿坐南朝北,依山建于高坡之上,内供太上老君,旁卧一雕刻着青牛。

老君殿旁塑有“八仙”神像,左为三清殿,右为玉皇殿,观音殿等,一字排列并建。

老君山历来宗教活动昌盛。

每逢元宵、端午等传统节日,山上都有庙会,道士举行道场,善男信女纷至来,香烟缭绕,烛火辉煌,不少墨客雅士也来山上挥毫泼墨,填词赋诗。

秋菊盛开,红叶遍地的老君山更像一位心思浩茫,性格淡定,哲思玄远的智者哲人,那山,那庙,那悠悠栈道,都在一种优雅澄净的天空下,显得格外的安怡,格外的深致,大象无形,大音希声,大巧若拙,大方无隅的仙风道骨,更让人神往,更让人心醉。

朋友们,如果有机会,一定要有老君山一游啊!指导教师:董富智渭源名胜——霸陵桥渭源县庆坪中学七年级(4)班辛亚妮渭源名胜——霸陵桥渭源县庆坪中学七年级(4)班辛亚妮第一次到渭源县城的人,当地的朋友一定会自豪的领你到霸陵桥参观,该桥横卧渭源县城南清源河上,古色古香,秀丽壮观,充满了诗情画意。

事实上,渭源的霸陵桥作为独特的文化遗存,早在上世纪初已饮誉华夏文化界、建筑界,入编《中华名胜大词典》和《巧筑奇构》等专著,至今,它更以婀娜秀美的靓丽容姿吸引着中外游人。

看点丨甘肃有种千年鼓舞,复活了古代藏羌民族的生活神韵渭源县是黄河上游古文化发祥地之一,在这片土地上留存着一种十分原始的、具有明显藏羌风格的鼓舞形式,当地人称其为“打西蕃婆”。

其实,这是一种被认为融合了古代羌、藏、汉多民族文化的活态载体的祭祀舞蹈——羌蕃鼓舞。

渭水源头,在宋朝以前是藏、羌、汉多民族杂居地。

《后汉书·西羌传》记载:“西羌之本,出自三苗,羌姓之别也……,河关之西羌地也。

”另据《渭源县志》记载,在周秦时期,渭源为西部狩猎、采集和游牧为主的戎族领地。

后至汉景帝时期,居住在湟水流域的羌族要求允许其部落人守陇西塞,汉朝政府逐将其安置于渭源境内。

由此可知,从汉朝开始,羌族部落便扎根于此了。

公元7世纪,唐文成公主和藏王松赞干布的联姻加强了藏汉民族大融合,这一特殊的关系促进了唐蕃间的经济文化交流。

因此,该地区自古至今就是羌、藏、汉多民族杂居之地,有多种宗教并存与传播,具有深厚的民族文化积淀。

据说,羌番鼓舞起源于1300多年前古羌民的祭祀活动,之后逐渐演变为祭祀舞蹈,并融入了当地的节日活动中。

“羌番鼓舞”是集歌、舞、乐于一体的大型综合艺术形式,也是古藏、羌先民祭祀、娱乐活动的生动写照。

范宏伟教授《先民遗风——黄河中上游文化·羌蕃鼓舞》一文中这样认为:“虽然'打西蕃婆’没有傩戏的戴面具或者饰面的典型特征,但是,从其和羌、吐蕃族民俗的渊源关系,可以把'打西蕃婆’看做傩祭的一种进行观察。

”每年过年的时候,渭源县一些村庄的村民们便会准备表演羌蕃鼓舞。

这种古老的舞蹈用羊皮鼓做乐器和道具,成员由掌棋人、老西番、西番婆、鼓手、孩子组成。

表演时,队伍中有两到六名掌旗人引领,20多名青壮年尾随其后,手持羊皮鼓敲击起舞,他们头戴礼帽、佩眼镜、身穿雪白衬衫、挂深色马夹、腰系小刀或荷色锦囊缨络。

在老西番的指挥下,鼓手们依次表演走四门、龙摆尾、铁绳扣、攒八卦等形式和套路。

整个舞蹈具有圆圈起舞、鼓铃交加、歌时不舞、舞时不歌的特征。

介绍渭源的英语作文渭源 is a county located in Gansu province in northwestern China. It is a place with beautiful landscapes, rich history, and unique culture.渭源是中国西北部甘肃省的一个县。

它是一个拥有美丽风景、丰富历史和独特文化的地方。

Firstly, let's talk about the stunning natural scenery of 渭源. The county is surrounded by mountains, with the famous Qilian Mountain to the south and the mysterious Helan Mountain to the north. The valleys are covered with lush forests, and the clear rivers flow through the peaceful countryside. The breathtaking views of 渭源’s natural landscape attract numerous tourists every year.首先,让我们谈谈渭源迷人的自然风光。

该县四面环山,南部有著名的祁连山,北部有神秘的贺兰山。

山谷覆盖着葱郁的森林,清澈的河流穿过宁静的乡村。

渭源壮丽的自然风景每年吸引大量游客。

Secondly, 渭源 has a profound historical background. It was an important strategic location along the ancient Silk Road, connectingthe Central Plain of China to Central Asia. As a result, 渭源 has been a melting pot of different cultures for centuries. Ruins of ancient towns, temples, and military fortifications can be found throughout the county, telling stories of its glorious past.其次,渭源有着深厚的历史底蕴。

共同仪式空间下的互鉴交融——以甘肃渭源羌蕃鼓舞为例摘要:“羌蕃鼓舞”主要流传于甘肃省渭源县麻家集镇一带,是具有代表性的民间自娱性质的舞蹈,其历史悠久、文化底蕴深厚,与当地的农耕文明有着紧密的联系。

从最初的自卫的活动逐渐发展成为宗教祭祀活动,逐渐发展为如今的民俗文化活动。

在每年的春节期间,是“羌蕃鼓舞”主要的表演时间,麻家集镇路西村的人民通过敲击羊皮鼓,祈祷,沟通,希冀得到神灵的保佑。

2011年该民俗活动列为省级非物质文化遗产。

但是,随着时代发展,非遗面临着新的问题。

本文深入探讨“羌蕃鼓舞”能够在当地的流传过程中找寻自身的优势、在民族交往交流中的功能机制。

羌蕃鼓舞突破民族地域性和民族局限性,来形成一个全民参与的活动,以节日的形式形成一个多元一体的共同仪式空间,有助于铸牢中华民族共同体意识。

关键词:羌蕃鼓舞互鉴交融仪式空间一、田野点基本概况甘肃渭源县是古老渭河的发源地,是古丝绸之路的重镇,位于甘肃中部定西市中西部,北面靠定西、临洮,东接陇西,南连漳县,西与卓尼、临潭、康乐毗邻,海拔在1930—3941米之间,总面积2065平方公里。

麻家集镇,隶属于甘肃省定西市渭源县,地处渭源县西部,东南接田家河乡,南连峡城乡,西、西北、北与临洮县相接,东北依上湾乡,行政区域面积70.16平方千米。

截至2020年六月,麻家集镇下辖10个行政村:愣坎村、毗达村、袁家河村、路西村、麻家集村、漆家沟村、宗丹村、乔家滩村、四沟村、土牌湾村。

渭源县的民风淳朴,人们敬畏自然、敬奉神灵,与自然和谐共生。

二、仪式空间形成的脉络分析仪式空间是长期的历史发展进程中的物质文化和文化涵化的融合体,空间作为考察文化活动的重要维度,突出对以往节日的关注,将节日重新置于空间中来审视。

从形成的脉络分析,就要从“鼓”的概念说起。

鼓是一种打击乐器,在坚固的并且一般为圆桶形的鼓身的一面或是双面蒙上一块拉紧的膜,用手或鼓槌敲击可发声。

鼓的制作结构较为简单,是由鼓皮和鼓身两部分组成,一般是由动物的皮革制成,把动物的皮革蒙在鼓框之上,经过敲击或拍打使之振动而发声。

陕西人的性格养成陕西人的性格养成陕西是一个有着悠久历史和丰富文化的省份,这里的人民以其独特的性格特点而著名于世。

陕西人的性格养成可以追溯到历史悠久的文化传统和地域环境的影响。

陕西人注意家庭和亲情。

陕西人传承着家族观念的传统,敬重家庭的重要性。

在陕西,人们经常把家庭放在首位,无论是在日常生活中还是在重要的决策中,都会考虑家人的意愿和福祉。

这种家庭观念的传统在陕西人的性格养成中起到了至关重要的作用。

陕西人有着坚韧不拔的性格。

陕西地处西北地区,自古以来便受到艰苦的自然环境的磨砺。

这种艰苦环境培育了陕西人不屈不挠的精神,他们在面对困难和挑战时不会轻易退缩。

这种坚韧不拔的性格特点使得陕西人在追求自己的目标和幻想时表现出非凡的毅力和决心。

陕西人注意诚信和信任。

陕西人有着诚恳守信的传统美德,他们重视信任和信誉的建立。

陕西人之间的交往往基于相互敬重和信任,他们倾向于与那些值得信任和真诚的人建立长期的关系。

这种注意诚信和信任的性格特点使得陕西人之间的交往更加真诚和亲热。

陕西人有着豪爽和热忱的性格。

陕西是一个有着丰富民俗文化的地方,这里的人们擅长表达自己的情感和热忱。

他们喜爱生活,乐于与他人共享喜悦和忧愁。

陕西人的豪爽和热忱性格使得他们在与他人的交往中显得开朗和友好。

陕西人的性格养成受到了历史文化和地域环境的影响。

他们注意家庭和亲情,具有坚韧不拔的性格特点,重视诚信和信任,并拥有豪爽和热忱的共性。

这些性格特点使得陕西人在与他人的交往中表现出独特的魅力和亲和力。

塑造陕西人性格的因素和习惯陕西是中国历史悠久的省份之一,素有“关中居中国”之称。

这片古老的土地孕育了独特的陕西人性格,其形成主要受到地理环境、历史文化和饮食习惯等多种因素的影响。

地理环境是陕西人性格塑造的重要因素之一。

陕西位于黄土高原的中心地带,地处内陆,气候干旱,土地贫瘠。

这样的地理条件造就了陕西人的坚韧和勤劳。

陕西人勤劳耐劳的精神和不怕苦不怕累的品质,源于艰苦的自然环境。

红火渭源赞美渭源作文渭源,这个坐落在甘肃中部的小城,就像一颗隐匿在大山深处的璀璨明珠。

这里没有大城市的喧嚣与繁华,但却有着独属于它自己的那份红火与魅力。

说起渭源的红火,首先映入脑海的便是那热闹非凡的集市。

每逢集日,天还没亮透,四面八方的人们就已经开始朝着集市涌来。

街道上瞬间变得熙熙攘攘,叫卖声、讨价还价声此起彼伏,交织成了一曲充满生活气息的交响乐。

卖菜的摊位前,一筐筐新鲜的蔬菜水灵灵的,仿佛还带着清晨的露珠。

卖菜的大叔大妈们,一边熟练地整理着蔬菜,一边扯着嗓子吆喝着:“快来看看哟,自家种的新鲜蔬菜,没有打农药,健康又好吃!”这边的青菜叶子翠绿翠绿的,那边的西红柿红彤彤的,像是小孩子红扑扑的脸蛋。

卖水果的摊位更是诱人,果香四溢。

成串的紫葡萄上挂着一层薄薄的白霜,仿佛在向人们诉说着它的甜美。

红彤彤的苹果堆得像小山一样,每一个都圆润饱满。

卖水果的大姐总是热情地招呼着过往的行人:“尝尝这苹果,甜得很呐,不甜不要钱!”除了蔬菜水果,集市上还有各种特色小吃。

刚出锅的热油糕,金黄酥脆,咬上一口,香甜的豆沙馅就流了出来,让人忍不住一口接一口。

还有那热气腾腾的荞面饸饹,浇上一勺香喷喷的臊子,那滋味,简直绝了!做饸饹的师傅手法娴熟,把和好的荞面团放进饸饹床子里,用力一压,细细的面条就落入了滚水锅中。

不一会儿,一碗碗美味的荞面饸饹就端到了食客面前。

再往前走,便能看到卖衣服和日用品的摊位。

花花绿绿的衣服挂满了衣架,款式虽然比不上大城市的时髦,但却充满了朴实的味道。

那些锅碗瓢盆、针头线脑,虽然不起眼,却是生活中不可或缺的东西。

集市上的人们,有的在精心挑选着商品,有的在和摊主闲聊着家常,还有的只是来凑凑热闹,感受这热闹的氛围。

孩子们在人群中穿梭嬉戏,脸上洋溢着纯真的笑容。

老人们则坐在一旁的树荫下,眯着眼睛,看着眼前的这一切,脸上写满了岁月的安详。

渭源的红火,还体现在那丰富多彩的民俗活动中。

每年春节,社火表演便是重头戏。

从正月初一开始,各村各镇的社火队就开始忙碌起来。

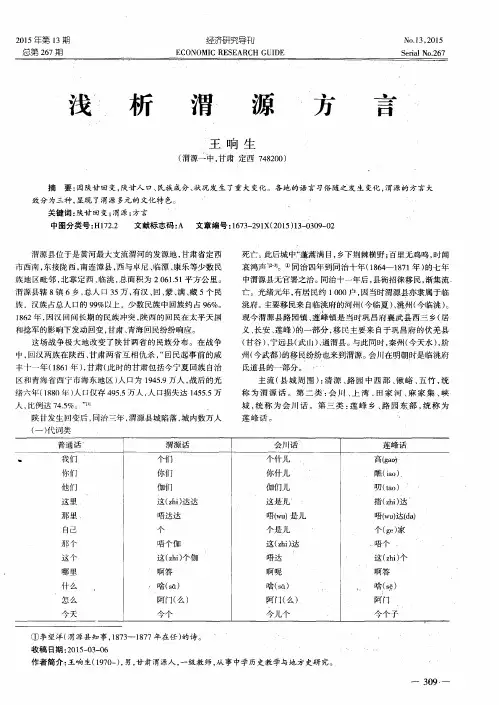

浅析渭源方言作者:王响生来源:《经济研究导刊》2015年第13期摘要:因陕甘回变,陕甘人口、民族成分、状况发生了重大变化。

各地的语言习俗随之发生变化,渭源的方言大致分为三种,显现了渭源多元的文化特色。

关键词:陕甘回变;渭源;方言中图分类号:H172.2 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2015)13-0309-02渭源县位于是黄河最大支流渭河的发源地,甘肃省定西市西南,东接陇西,南连漳县,西与卓尼、临潭、康乐等少数民族地区毗邻,北靠定西、临洮,总面积为2 061.51平方公里。

渭源县辖8镇6乡,总人口35万,有汉、回、蒙、满、藏5个民族,汉族占总人口的99%以上,少数民族中回族约占96%。

1862年,因汉回间长期的民族冲突,陕西的回民在太平天国和捻军的影响下发动回变,甘肃、青海回民纷纷响应。

这场战争极大地改变了陕甘两省的民族分布。

在战争中,回汉两族在陕西、甘肃两省互相仇杀,“回民起事前的咸丰十一年(1861年),甘肃(此时的甘肃包括今宁夏回族自治区和青海省西宁市海东地区)人口为1945.9万人,战后的光绪六年(1880年)人口仅存495.5万人,人口损失达1455.5万人,比例达74.5%。

”[1]陕甘发生回变后,同治三年,渭源县城陷落,城内数万人死亡。

此后城中“蓬蒿满目,乡下荆棘横野;百里无鸡鸣,时闻哀鸿声”[2~3]。

①同治四年到同治十年(1864—1871年)的七年中渭源县无官署之治。

同治十一年后,县衙招徕移民,渐集流亡。

光绪元年,有居民约1 000户,因当时渭源县亦隶属于临洮府。

主要移民来自临洮府的河州(今临夏)、洮州(今临洮)。

现今渭源县路园镇、莲峰镇是当时巩昌府襄武县西三乡(居义、长安、莲峰)的一部分,移民主要来自于巩昌府的伏羌县(甘谷)、宁远县(武山)、通渭县。

与此同时,秦州(今天水),阶州(今武都)的移民纷纷也来到渭源。

会川在明朝时是临洮府氐道县的一部分。

主流(县城周围):清源、路园中西部、锹峪、五竹,统称为渭源话。

历史文化 渭源县因地处黄河最大支流——古老渭河的发源地而得名。是黄河上游古文化发祥地之一,境内现大量仰韶文化、马家窖文化、齐家文化遗址,是三大古文化的融汇之地。

它是中国古丝绸南路的必经之地。 丝绸南路由汉代长安出发,沿渭河西行,经渭源,最终入河西走廊。公元609年隋炀帝西巡河右,就是沿这条路段到达张掖的。 县内有始建于明洪武年间(公元1368-1398年)的全国独一无二的悬臂式纯木拱桥灞陵桥、葬有孤竹国二圣伯夷和叔齐的首阳山、鸟鼠同穴渭水源、秦长城遗址等渭河流域丰厚的文化积淀。历代许多文人墨客在此留下了诸多手迹。

历史沿革

汉高祖二年(前205年)设县制,名首阳县,归属陇西郡。西魏文帝十七年(前551年)改名渭源县。民国年间,渭源由临洮管辖。1949年解放后,由定西区(今定西市)管辖。

行政区划

1958年会川县(今会川镇)并入该县。2002年,渭源县辖3镇、17乡。今辖8镇、8乡。:清源镇、会川镇、莲峰镇、五竹镇、路园镇、北寨镇、新寨镇、麻家集镇、锹峪乡、大安乡、秦祁乡、庆坪乡、祁家庙乡、上湾乡、峡城乡、田家河乡。

人口状况

县内汉、回、藏、满等多民族杂居。根据第五次人口普查数据:全县总人口35.01万人,其中各乡镇人口数: 清源镇 38943 会川镇 30727 莲峰镇 25951 五竹乡 13683 锹峪乡 1

5311 蒲川乡 18901 路园乡 20504 七圣乡 8744 北寨乡 18868 大安乡 13065 秦祁乡 10211 新寨乡 13982 黎家湾乡 7156 庆坪乡 15275 祁家庙乡 17443 上湾乡 20849 麻家集乡 16318 峡城乡 8551 田家河乡 11176 杨庄乡 11324

环境资源

渭源县总面积2065平方公里,海拔1930米至3941米,县城海拔2080米。耕地面积80

万亩。年降雨量400毫米左右。年平均气温6.3℃ ,极端最高气温30.5℃ ,极端最低气温-20.1℃ 。

由于地处西秦岭末端向北部黄土高原过渡区,县内地形地貌复杂多样,宜农宜牧。根据地形、气候、降雨量等特点,可分为三个类型区域:北部黄土梁峁沟壑干旱区,干旱少雨,植被稀少,农作物产量低;中部浅山川沿河谷区,海拔较低,气候温和光热资源丰富,水肥条件较好,水地绝大部分集中在这个区域;南部高寒阴湿地带,多土石高山,雨量较多,低温寡照,植被良好,旅游景点主要分布在这个区域。 县内有大理石,腐植酸泥炭,高岭土,陶瓷土。天然次生林40多万亩;南部山区生长有大量蕨菜。境内野生动物有100多种,珍贵动物有麝、羚、马鹿、梅花鹿、豹、雪鸡、褐马鸡及秦岭细鳞鱼、鲑鱼、娃娃鱼等。

经济作物

县政府因地制宜,根据渭源独特的地理位置,气候条件,自然资源以及历史文化,确立了以农业为基础,以旅游业为主导的发展方向。

渭源是个农业县,素有“蚕豆之乡”、“马铃薯良种之乡”之称。近年来,全县建立了蚕豆、洋芋、油料、中药材、牛羊等一批依据区位优势而发展起来的优质高效农产品生产基地,淀粉、畜牧、林果、水产、蔬菜、中药材六大支柱产业已具一定规模,全县经济呈现出健康发展的良好势头。全县农作物以小麦、马铃薯、蚕豆、玉米为主,年种植良种马铃薯30万亩以上,是全省各地乃至周边省区的良种马铃薯繁育基地。渭源县有“千年药乡”的美誉,主要种植当归、党参、红芪、黄芪等多种中药材,年种植各种优质中药材20万亩以上。马铃薯、中药材是全县最主要的支柱产业和增加农民收入的主要来源。

旅游文化 为黄土高原边缘与秦岭西端两大地质构造的交汇带,地处青藏高原和黄土高原连接处。独特的地理位置,复杂的地形地貌,深厚的历史文化,造就了颇具特色的旅游资源。

县内气候凉爽宜人,是避暑旅游的理想之地。现已开发出旅游景点16处,有国家级森林公园莲峰山、十里“画廊”天井峡、云端仙境太白山、“陇原香格里拉”双石门等自然景观;也有始建于明洪武年间(公元1368-1398年)的全国独一无二的悬臂式纯木拱桥灞陵桥,上面有蒋中正、孙科、左宗棠、于右任、杨虎城、何应钦等名人要员的提词诗词,葬有孤竹国二圣伯夷和叔齐的首阳山、渭水发源地鸟鼠山、秦长城遗址。正式向游人开放的有陇上碧莲莲峰山,渭水长虹灞陵桥,云端仙境太白山,三国古道双石门,神奇美丽天井峡,古雅通幽首阳山等六处旅游风景区。 历代许多文人墨客留下了诸多宝贵手迹。如南北朝诗人庾信,隋唐诗人卢照邻、王昌龄、岑参等。相传原秀峰岩(今五竹寺)石窟壁画就出自唐著名画家吴道子之手。商周圣贤伯夷、叔齐;三国名道封衡,隋代名士李安,元代藩王汪世显,明代遗将郭节等。 自1994年以来,《无限风光看渭源》、《神奇美丽天井峡》等4部电视专题片,分别在中央电视台2套、4套、7套等节目播出。

发展政策

县域北靠定西市安定区和临洮县,东接陇西县,南连漳县,西与甘南藏族自治州的卓尼、临潭和临夏回族自治州的康乐县接壤,县城距省城兰州174公里,距陇海铁路陇西站55公里,“316”、“212”两条国道穿境而过,交通十分便利。

县上确定了建设生态旅游大县的发展思路,新辟旅游道路,修建桥梁及过水路面,维护和完善景点设施,加大宣传力度;以旅游业为龙头不断挖掘文化资源,整合资源、项目和资金,加快发展旅游业,使渭源真正成为生态环境良好、人居环境健康和谐发展的旅游胜地。每年利用节庆.集会,动员旅游协会发挥会员特长,开展了有声有色的宣传活动,如花儿会、摄影展、书画展等。 同时,进一步加大马铃薯良种繁育和推广力度,建成全国最大的高淀粉型洋芋良种繁育基地;按照“南归、北参、川芪”的布局,大力推广无公害标准化种植技术,建设南部高寒阴湿区当归、川沿河谷区红黄芪和北部干旱山区优质白条党参三个生产基地,使渭源县成为西北绿色中药材基地。 加快畜牧业发展,把南山放养虫草鸡作为一项大产业来抓,按照建设南山放养虫草鸡基地的目标,充分利用荒山、荒坡和草场资源,规模养殖和千家万户放养相结合。并按照建设生态旅游大县的总体目标,围绕马铃薯良种的培育,将洋芋园区内温室培育原原种、网室繁育原种、大田扩繁一级良种培植成为农业观光景点。结合南山放养虫草鸡产业,在黄香沟牧场开设育雏、规模养殖、牦牛、山羊和梅花鹿、小鲵等动物养殖观赏区,形成区域特色,推动全县经济快速发展。 随着西部大开发的不断深入和渭源知名度的大幅度提高,投资洽谈者络绎不绝。目前,到位建设项目3项。投资100万元建设的“莲峰山民族度假村”现已开业运营;“太玉山庄”总投资50万元,主体工程现已竣工完成。“双石门避暑山庄”也已动土兴工。 渭源县位于甘肃省中部。隶属于定西市,是定西市所辖七县区之一。总面积2065平方千米。总人口34万人(2004年)。 县人民政府驻清源镇,邮编:748200。代码:621123。区号:0932。拼音:Weiyuan Xian。 行政区划 渭源县辖8个镇、8个乡:清源镇、会川镇、莲峰镇、五竹镇、路园镇、北寨镇、新寨镇、麻家集镇、锹峪乡、大安乡、秦祁乡、庆坪乡、祁家庙乡、上湾乡、峡城乡、田家河乡。 渭源县是古老渭河的发源地,也是黄河上游古文化发祥地之一,公元前205年设立县制,名首阳县,归属陇西郡,公元551年改名渭源县。境内融汇了仰韶文化、马家窑文化、齐家文化等三大古代文化,源远流长,文化灿烂。同时,渭源县地处西秦岭末端向北部黄土高原过渡区,地形地貌复杂多样,自然风光奇丽秀美,独特的地理环境和悠久的历史,构成了丰富的旅游资源。现已开发出旅游景点16处,有渭河源国家级森林公园莲峰山、十里“画廊”天井峡、云端仙境太白山、“陇原香格里拉”双石门等自然景观,也有始建于明洪武年间(公元1368-1398年)的全国独一无二的悬臂式纯木拱桥灞陵桥、葬有孤竹国二圣伯夷和叔齐的首阳山、鸟鼠同穴渭水源、秦长城遗址等渭河流域丰厚的文化积淀,且渭源县气候凉爽宜人,是避暑旅游的理想之地。渭源旅游请点击 渭源旅游网 人口 2000年,渭源县辖3个镇、17个乡。 根据第五次人口普查数据:全县总人口336982人,其中各乡镇人口(人): 清源镇 38943 莲峰镇 25951 会川镇 30727 五竹乡 13683 锹峪乡 15311 蒲川乡 18901 路园乡 20504 七圣乡 8744 北寨乡 18868 大安乡 13065 秦祁乡 10211 新寨乡 13982 黎家湾乡 7156 庆坪乡 15275 祁家庙乡 17443 上湾乡 20849 麻家集乡 16318 峡城乡 8551 田家河乡 11176 杨庄乡 11324 渭源县简介 渭水源头----渭源县 是古老渭河的发源地,位于甘肃省中部,定西市南部。县内地貌多样,宜农宜牧,北部为黄土梁峁沟壑区,干旱缺雨,植被稀少;中部为浅山河谷地带,气候温和,土壤肥沃,南部为土石高山地带,高寒阴湿,海拔在1930—3941米之间。全县总面积2065平方公里,耕地面积80万亩。总人口34.34万人。 渭源是个农业县,素有“蚕豆之乡”、“洋芋良种之乡”之称。全县农作物以小麦、洋芋、蚕豆、玉米为主,年种植良种洋芋30万亩以上,是全省各地乃至周边省区的良种洋芋供应中心。渭源县有“千年药乡”的美誉,主要种植当归、党参、红芪、黄芪等多种中药材,年种植各种优质中药材20万亩以上。洋芋、中药材是全县最主要的支柱产业和增加农民收入的主要来源。 境内野生动物有100多种,珍贵动物有麝、羚、马鹿、豹、雪鸡、褐马鸡及秦岭细鳞鱼、鲑鱼、娃娃鱼等。 渭源县是丝绸之路南段的必经之地,悠久的历史、灿烂的文化及优美的自然风景,构成了这里得天独厚的旅游资源,县内有始建于明洪武年间的灞陵桥,葬有孤竹国二圣伯夷、叔齐的首阳山,省级森林公园莲峰山和石门夜月、天井幽谷、太白云海、双门踩浪、鸟鼠同穴等30多处自然景观,为旅游避暑之胜地。 渭源县总面积2065平方公里,海拔1930米至3941米,县城海拔2080米。共辖4镇16个乡,217个村,1509个社。总人口34万人。耕地面积80万亩。年降雨量400毫米