资产组合投资理论相关文献

- 格式:pdf

- 大小:279.20 KB

- 文档页数:8

文献综述:Markowitz的资产组合理论随着金融市场的不断发展,投资者对资产配置和风险管理的需求愈发迫切。

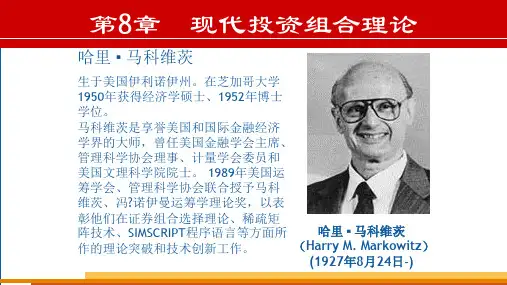

在这个方兴未艾的环境下,哈里·马科维茨(Harry Markowitz)于1952年提出了著名的资产组合理论(Modern Portfolio Theory),该理论对资产组合和风险管理产生了深远的影响。

本文将对Markowitz的资产组合理论进行综述,探讨其核心理念、应用价值以及未来发展趋势。

一、资产组合理论的核心理念1.1 效用理论Markowitz的资产组合理论建立在效用理论的基础之上。

他提出,投资者的最终目标不是简单地追求收益最大化,而是在一定风险水平下追求效用最大化。

投资者的投资决策不仅取决于预期收益,还应考虑风险水平和资产之间的相关性。

1.2 效率前沿Markowitz将资产组合理论建模为一个多目标优化问题,他提出了“效率前沿”的概念。

效率前沿是指在给定风险水平下,投资组合所能达到的最大收益,或者在给定收益水平下,投资组合所能达到的最小风险。

通过对效率前沿的研究,投资者可以找到最优的资产配置方案。

1.3 马科维茨方差-收益均衡模型Markowitz提出了著名的方差-收益均衡模型,该模型将投资组合的风险定义为收益的方差,将投资组合的收益定义为期望收益。

他指出,投资者在选择资产配置方案时应该追求一种均衡,即在风险和收益之间取得最佳的折衷。

二、资产组合理论的应用价值2.1 风险管理Markowitz的资产组合理论为风险管理提供了重要的思路。

通过对资产之间相关性的分析和有效的风险分散,投资者可以在一定程度上规避风险,提高投资组合的抗风险能力。

2.2 盈利机会资产组合理论也为投资者提供了寻找盈利机会的方法。

通过对不同资产类别和不同资产之间相关性的分析,投资者可以发现低相关性的资产,实现有效的分散,从而获取更高的收益。

2.3 资产配置决策资产组合理论已经被广泛应用于资产配置决策中。

金融资产定价理论的发展李忠071014030本文对金融资产定价理论的发展历程与其方法论、主要成果和前沿问题进行了总结,主要综述了有关资产定价理论的内在发展思路及理论的局限性及其现实性的一些文献,按时间的先后顺序,整理了不同时期的金融资产定价理论的主流学说。

下面将有关的资产定价理论进行一个比较详尽的总结。

1. 现金流贴现模型20 世纪50 年代之前的金融学,被Haugen (1999) 称为金融理论的发展的“旧时代金融”(old Finance) ,是经济学中非常不起眼的一个领域,典范著作是本杰明·格雷厄姆和大卫·多德的《证券分析》以及亚瑟. 斯通. 丢寅的《公司金融政策》,其基本的析范式就是用会计和法律工具来分析公司的财务报表以及金融要求权的性质。

格雷厄姆和多德在1934 年《证券分析》一书中认为股票价格的波动是建立在股票“内在价值”基础上的,股票的“内在价值”取决于公司未来盈利能力。

很多学者如希尔法登、格莱姆、沃尔特、戈登与威廉姆斯等都对股票“内在价值”的确定有过深入的研究, 威廉姆斯1938 年给出的股票“内在价值”公式为:P =D1(1 + r1) +D2(1 + r2) 2 + ⋯+Dn(1 + r n) n +pn(1 + rt) n其中, P = 普通股的公平价值或理论价值。

D. 表示第t 年的预期股利,Pt = n 年时的预期售价(或最终价格) ,n = 水平年数,rt 表示第t 年的适当贴现率或资本化比率。

通过内在价值法的计算似乎可以得出股票的精确值,但根据国外长期的实证研究结果表明,它存在以下几个致命的弱点: 首先,要确定股票的“内在价值”,最关键的就是要确定其未来的现金流,在大多数情况下,未来现金流的确定涉及到整个市场的预期,通常很难确定。

为此,关于金融资产定价的早期研究集中在确定公司未来收益的现金流。

另外,第t 年的适当贴现率或资本化比率r ,也是难以确定的,从经济学的角度讲,贴现率应该等于资金使用的机会成本或投资者要求的回报率,贴现率构成要素如下: (1) 无风险回报率; (2) 风险补偿率。

投资学毕业论文文献综述投资学是金融学领域中的重要研究方向,涉及到股票、债券、期货、外汇等金融资产的投资与风险管理。

本文将对投资学领域的文献进行综述,旨在系统地总结和分析前人的研究成果,以帮助读者更好地理解和应用投资学理论。

一、投资决策与资产定价投资决策是投资学研究的核心内容之一。

Bodie, Kane, Marcus (2014)在他们的经典著作《投资学》中,系统地介绍了投资组合理论。

该理论主要包括均值-方差模型、有效前沿、资本资产定价模型等,为投资者提供了一种理性的投资组合选择方法。

Markowitz(1952)提出了均值-方差模型,将投资组合的预期收益和风险综合考虑,从而实现收益最大化和风险最小化的平衡。

Sharpe(1964)发展了资本资产定价模型(CAPM),通过市场与个体资产之间的风险溢价关系,为投资者提供了衡量个体资产风险的方法。

这些模型为投资决策提供了有力的理论基础。

二、市场效率与行为金融学市场效率是投资学研究的另一重要方向。

Fama(1970)提出了市场效率理论,认为市场是高度有效的,即市场价格能够充分反映全部可得信息。

根据市场效率理论,投资者无法通过信息获取和利用来获得超额收益。

然而,随着行为金融学的兴起,越来越多的研究表明市场存在一定程度的非理性行为。

例如,Kahneman和Tversky(1979)的前景理论指出,投资者在决策过程中存在风险厌恶和非理性预期行为。

这一理论对投资者行为和市场效率的研究产生了深远影响。

三、投资风险管理投资风险管理是指投资者对投资组合的风险进行评估和控制的过程。

Merton(1973)提出了期权定价理论,为投资风险管理提供了理论基础。

期权定价理论奠定了衍生品定价的基础,使得投资者可以通过期权等金融工具进行风险管理。

Black和Scholes(1973)发展了期权定价模型,为实证研究提供了工具。

此外,风险价值(VaR)模型和条件风险价值(CVaR)模型等也成为投资风险管理的常用方法。

《资本资产定价模型的实证研究》篇一一、引言资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,简称CAPM)是现代金融理论中的基石之一,用于衡量资产预期收益率与风险之间的关系。

该模型为投资者提供了在给定风险水平下如何选择最优投资组合的理论框架。

本文旨在通过实证研究,深入探讨CAPM在中国资本市场的适用性及其实践效果。

二、文献综述前人关于CAPM的研究主要集中在其理论框架的完善和实证检验。

国内外学者通过不同国家和地区的资本市场数据,对CAPM的有效性进行了广泛探讨。

总体来看,CAPM在发达国家市场表现出了较好的解释力,但在新兴市场和转型经济体中,其适用性尚存在争议。

因此,本文选择中国资本市场作为研究对象,以期为CAPM的进一步发展提供实证支持。

三、研究方法本研究采用实证研究方法,以中国A股市场为研究对象,选取具有代表性的股票数据作为样本。

通过计算各股票的β系数、市场风险溢价等因素,对CAPM进行实证检验。

在数据处理和分析过程中,采用SPSS等统计软件进行数据处理和描述性统计分析。

四、数据来源与处理本研究数据主要来源于万得(Wind)数据库,包括各股票的历史收益率、市场收益率、β系数等数据。

在数据处理过程中,首先对数据进行清洗和整理,确保数据的准确性和完整性。

然后,根据CAPM模型的要求,计算各股票的预期收益率、β系数和市场风险溢价等指标。

五、实证结果与分析1. β系数的计算与分析通过计算样本股票的β系数,我们发现大部分股票的β系数均大于零,表明这些股票的市场风险较高。

同时,我们还发现不同股票的β系数存在较大差异,这表明各股票对市场风险的敏感度不同。

2. CAPM的实证检验根据CAPM模型,我们计算了各股票的预期收益率,并将其与实际收益率进行比较。

通过对比分析,我们发现CAPM在一定程度上能够解释股票的预期收益率与风险之间的关系。

然而,在实际应用中,CAPM的解释力受到一定限制,可能受到市场环境、政策因素、投资者心理等多种因素的影响。

资产配置与投资组合优化模型的应用研究摘要:随着国民经济的发展和金融市场的繁荣,投资成为人们获取财富增长的重要途径之一。

然而,投资过程中面临的风险和收益也不容小觑。

而资产配置与投资组合优化模型的应用可以帮助投资者在不同资产之间合理分配投资资金,降低风险并提高收益。

本文旨在对资产配置与投资组合优化模型的应用进行研究。

资产配置是投资者在不同资产类别之间分配投资资金的过程,而投资组合优化模型是通过数学和统计方法对不同资产进行组合以达到最优收益与风险管理的目标。

本文将通过分析资产配置与投资组合优化模型的基本概念和原理,探讨其在实际投资决策中的应用,并提出相关的改进和建议,以提高投资组合的效率与收益。

关键词:资产配置;投资组合优化模型;应用引言随着全球金融市场的不断演变和全球经济的复杂性增加,传统的资产配置方法可能无法很好地适应市场的快速变化。

金融市场的不确定性、各种宏观因素的影响以及新兴资产类别的涌现,使得资产配置需要更为灵活和精确的方法。

传统的风险度量方法可能无法全面考虑到市场中的各种风险因素。

在研究中,需要考虑引入新型的风险度量指标,如价值-at-risk(VaR)和预期损失(Expected Shortfall),以更好地评估投资组合在不同情境下的风险水平。

实际市场中存在许多非线性关系,特别是在极端市场条件下。

研究需要探讨如何更好地考虑非线性关系,以提高资产配置模型的预测能力。

这可能涉及到使用非线性优化技术或引入机器学习算法,如支持向量机和神经网络。

不同投资者有不同的风险偏好、目标和投资期限。

研究需要关注如何根据个体投资者的特定需求,量身定制合适的资产配置策略,使之更符合个体的投资目标。

随着计算机技术和大数据分析能力的不断提升,研究可以探讨更复杂的数学模型和计算方法,以更有效地构建和求解投资组合优化模型。

在当今社会,可持续投资和社会责任成为越来越重要的考虑因素。

研究可以关注如何在资产配置中纳入环境、社会和治理(ESG)因素,以实现更加可持续的投资组合。

投资学相关选题投资学是金融学中的一门重要学科,主要研究投资行为、投资决策、投资组合等内容。

在投资学中,有许多热门和有趣的选题可以进行深入研究。

以下是几个常见的投资学选题及相关参考内容。

1. 资产定价模型研究:- 《资本资产定价模型(CAPM)的历史发展及其在不同市场中的适用性研究》- 《多因素模型(Fama-French模型)的应用和发展前景》2. 投资风险管理:- 《风险度量模型在投资组合中的应用研究》- 《实证研究回顾:投资组合风险管理中的VaR模型》3. 行为金融学研究:- 《投资者心理偏差对投资决策的影响》- 《行为金融学在股票市场中的实证研究》4. 投资者行为与市场波动:- 《股市投资者情绪对市场波动的影响研究》- 《大宗交易对市场流动性的影响 - 基于中国股市的实证研究》5. 战略投资和海外投资:- 《企业战略投资决策过程分析》- 《中国企业在“一带一路”倡议下的海外投资行为研究》6. 社会责任投资:- 《社会责任投资对企业财务绩效的影响研究》- 《可持续发展投资的实践和前景探讨》以上仅是投资学选题的一小部分,投资学涉及的领域较为广泛,每个选题都有许多值得研究的方面。

在撰写相关论文时,研究者可以参考以下思路和内容:1. 相关理论的回顾和总结:对选题相关的经典理论进行回顾和总结,解释其基本原理和重要性。

2. 实证研究的案例分析:通过分析实际案例来验证或推翻相关理论,提供具体的实证依据和案例分析。

3. 数据分析和模型应用:使用适当的统计方法和模型进行数据分析,验证研究假设,并解释数据结果的含义。

4. 政策建议和展望:根据研究结果,提出相应的政策建议和未来发展的展望,以提供决策者和从业者的参考。

在参考文献方面,研究者可以查阅国内外权威的投资学期刊和学术著作,如《Journal of Finance》、《Review of Financial Studies》、《Financial Management》、《投资研究》、《金融研究》等。

《资本资产定价模型的实证研究》篇一一、引言资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,简称CAPM)是现代金融理论的重要组成部分,用于描述投资组合的期望收益率与风险之间的关系。

该模型在金融学、投资学和财务管理等领域具有广泛的应用。

本文旨在通过实证研究方法,探讨CAPM在中国市场的适用性及有效性。

二、文献综述CAPM自提出以来,已经得到了广泛的实证研究。

早期研究主要集中在发达国家市场,如美国、欧洲等。

随着全球金融市场的不断发展,越来越多的学者开始关注新兴市场国家的CAPM实证研究。

我国学者对CAPM的研究也在不断深入,探讨了CAPM 在中国股市的适用性及风险因素等问题。

然而,由于市场环境、政策法规等因素的影响,CAPM在不同国家和地区的适用性可能存在差异。

因此,本文将通过实证研究方法,进一步探讨CAPM 在中国市场的实际情况。

三、研究方法与数据来源本研究采用实证研究方法,通过收集中国A股市场的相关数据,运用统计分析软件进行数据处理和模型检验。

数据来源主要包括公开的金融数据库、财经网站等。

在研究过程中,首先对CAPM模型进行理论分析,然后构建实证模型,利用收集到的数据进行实证检验。

四、实证模型与结果分析(一)模型构建CAPM模型的基本形式为:E(Ri)=RF+βi(E(RM)-RF),其中E(Ri)为资产i的期望收益率,RF为无风险收益率,βi为资产i的系统风险系数,E(RM)为市场收益率。

在本文的实证研究中,我们将以中国A股市场为研究对象,构建类似的CAPM模型。

(二)实证结果通过收集到的数据,我们运用统计分析软件对CAPM模型进行实证检验。

结果表明,CAPM模型在中国A股市场具有一定的适用性。

具体来说,无风险收益率、系统风险系数与市场收益率等因素对资产期望收益率的影响显著。

此外,我们还发现,不同行业、不同公司的资产系统风险系数存在差异,这表明CAPM模型可以用于评估不同资产的风险和收益。

投资组合理论研究作者:熊迟来源:《老区建设》2009年第14期[提要]资产组合理论主要是针对化解投资风险的可能性提出的。

“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”就是多元化投资组合的最佳比喻,而这已成为现代投资领域中的一条真理。

文章从股票组合投资入手,分析收益和风险的关系,得出投资者是根据自己对收益和方差(风险)的偏好,选择符合自己要求的证券组合。

[关键词]收益率;方差;投资组合;风险一、引言从我国金融投资业发展的情况来看,无论是股票投资、债券投资还是外汇投资在我国发展都非常迅速,而且,组合投资理念也在证券市场内部的证券投资基金中得到了较好的应用。

而利用两种或两种以上的证券组合,则可能实现比现有单一的证券投资更为有效的降低风险的投资效果。

投资组合理论的应用即是“不把所有的鸡蛋放在一个篮子里”。

投资者总是尽可能找到相关性差的投资进行组合,从而实现投资效用的最大化。

二、投资组合模型的建立随着资本市场的发展,证券组合管理具有越来越重要的意义。

一个有效的证券资产组合可以在一定的风险条件下实现收益的最大化或在一定的收益水平上使投资风险最小化。

证券的投资首先需要解决的是两个核心问题:即预期收益与风险。

那么如何测定组合投资的风险与收益和如何平衡这两项指标进行资产分配是证券投资者迫切需要解决的问题。

从收益与风险的关系来看,系统风险可以带来收益的补偿,而非系统风险则得不到收益补偿。

因而人们常常义无反顾地要求降低非系统风险。

对于系统风险,人们则需根据自己的风险承受能力来决定承担多大的系统风险以期获得相应的收益奖励,因而人们并不普遍采取措施来完全消除系统风险,而是通过投资选择使系统风险处于自己认为最满意的位置。

假设有两种证券A和证券B,某个投资者将一笔资金以x A的比例投资于证券A,以x B的比例投资于证券B,且x A+x B=1,称该投资者拥有一个证券组合P:(x A,x B),x A,x B分别称为证券组合P中证券A的权数和证券B的权数。

资产定价经典文献总结一、理论部分(一)开山之作Bachelier, L.,1900,1964, “Theory of Speculation, in P. Cootner (ed.)”, The Random Character of Stock Market Prices, Cambridge, MA:MIT Press, pp.17~78.(二)一般均衡理论1、Arrow, Kenneth, and Gerard Debreu, 1954, “Existence of an Equilibri um fora Competitive Economy,” Econometrica 22, 265–290.(三)证券组合选择理论1、Markowitz, M., 1952,“Portfolio Selection”, Journal of Finance, 7(1), pp.77~91.(提出最优投资组合模型,以资产回报率的均值和方差作为选择的对象,不考虑个体的效用函数)2、Jaganmatham, B. and T. Ma , 2002,“Risk Reduction in Large Portfolios: A Role for Portfolio Weight Constraints”,Working Paper, Northwestern University.(研究投资组合权重受限制时的最优投资组合问题)(四)资本资产定价理论1、Sharpe, W., 1964,“Capital Asset Prices: A Theory of Capital Market Equilibrium under Conditions of risk”, Journal of Finance, 19, pp.425~442.2、Lintner, L., 1965,“The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets”, Review of economics and Statistics, 47, pp.13~37.3、Mossin, J., 1965, “Equilibrium in a Capital Asset Market”, Econometrica, 35, pp.768~783.(以上三篇文献独立地得出资本资产定价理论)4、Fama, E. and K. French, 2004, “The Capital Asset Pricing Model: Theory and Evidence”, Working paper.(对CAPM的理论和实证研究作了综述性描述)(五)期权定价理论1、Sharpe, W., 1978, Investments, Englewood Cliffs, NJ:Prentice- Hall.(衍生证券定价理论之一:二叉树模型)2、Cox, J., S. Ross and M. Rubinstein, 1979, “Option Pricing: A Simplified Approach”, Journal of Financial Economics,7 , pp.229~63.(对二叉树模型的扩展;二叉树的数值算法)3、Black, F. and M. Scholes, 1973, “The Pricing of Options and Corporate Liabilities”, Journal of Political Economy, 81 (3), pp.637~654.4、Merton, R., 1973a,“Theory of Rational Option Pricing”,Bell Journal of Economics and Management Sciences, 4(1),pp.141~183.(衍生证券定价之二:连续时间模型,利用随机分析第一次对期权定价问题提出了严格的解决方法——偏微分方程法)5、Smith, C, 1976,“Option Pricing: A Review”, Journal of Financial Economics, 3, pp.3~51.6、Malliaris, A., 1983 ,“Ito' s Calculus in financial Decision Making”, Society of Industrial and Applied Mathematics Review, 25, pp.481~496.(给出了偏微分方程的具体解过程)7、Duffie, D. J., 1992, “Dynamic Asset Pricing Theory”,Princeton University Press,Princeton.(给出了BSM定价公式的数学基础以及金融解释,同时还给出了期权定价的金融解释)8、Merton, R., 1997, “Applications of Option –pricing Theory: Twenty- five Years Later”,American Economic Review, 88(3), pp.323~349.9、Scholes, M, 1997,“Derivatives in a Dynamic Environment”,American Economic Review, 88(3), pp.350~370.(两位学者在诺贝尔奖大会上对过去30年相关领域的发展回顾)10、Cox, J. and S. Ross, 1976, “The Valuation of Options for Alternative Stochastic Processes”,Journal of Financial Economics, 3, pp.145~66.(衍生证券定价之三:风险中性定价模型,引入了风险中性定价的概念)11、Harrison, J. and D. Kreps, 1979,“Martingales and Arbitrage in Multi - period Securities Markets”, Journal of Economic Theory, 20, pp.381~408.12、Harrison, J. and S. Pliska, 1981, “Martingale and Stochastic Integrals in the Theory of Continuous Trading”,Stochastic Process, Appl., 11, pp.215~260.(建立了系统的风险中性定价理论框架以及市场无套利在其中的表现形式)13、Geman, H., N. El Karoui and J. Rochet, 1995,“Changes of Numeraire, Changes of Probability Measures and Pricing of Options”, Journal of Applied Probability, 32, pp.443~458.(早期的风险中性定价是以货币市场帐户为计量单位的,该文章认为我们可以选取不同的计量单位,对于每一个计量单位,都有一个概率与其相对应,从而有不同的定价模型)14、Roll, R., 1977,“An Analytical Formula for Unprotected American Call Options on Stocks with Known Dividends”,Journal of Financial Economics, 5, pp.251~258.(美式期权与奇异期权定价之一:近似算法。

家庭资产组合选择:一个文献综述摘要:以家庭为研究单位的投资组合偏好各异,投资模式也不同。

不同的投资工具成为家庭的首选项,资产的不同组合带来的风险和收益会影响家庭财富的增长方式与增长量。

论文从对进入资本市场的资产组合选择和未进入资本市场的家庭资产组合选择影响因素两方面的文献进行综述。

关键词:家庭资产组合;生命周期;金融资产一、引言尽管对于家庭投资行为调查存在诸多质疑,以家庭为单位进行研究的经济学领域已有了长足发展,也是未来研究的努力方向之一。

但以家庭为单位的经典模型并没有进入主流投资组合的研究视角。

投资组合研究是与家庭息息相关的,家庭资产反映了居民生活水平,也是衡量国家经济实力的重要依据之一。

以家庭为研究单位的投资组合偏好各异,相应的投资模式也有所不同。

在这里,我们综述两大类文献,一类是关于资产组合管理的相关文献,另一类是影响资产组合选择分配的因素。

二、资产组合管理的相关文献(一)资产组合理论文献传统的资产组合理论是以均值-方差准则为基础的,它不能解释单一的外生变量,如年龄、财富、教育和住房等,不能细致全面的反应家庭微观经济行为。

理论局限性使得家庭这样各具特点的经济经营者不能很好地根据做市商、政策及自身条件变化制定相关计划,进行有效的投资组合。

Rajamohan,R.R.(2010)发现在印度家庭储蓄占国内储蓄总和的80%,部门投资在实物资产方面具有决定性影响,而对于股票和债券类的金融资产,家庭资产组合则具有重要作用。

新古典主义的需求理论为个人资产配置行为提供了指引,为不同资产的可置换性提供了新的视野。

总的说来,大部分微观行为是基于外部因素的影响而不同的。

投资行为的基本特征可以用决策者一生效用指数最大化的简单模型来表示。

假设个人的生命周期以持有两种资产开始,一种是无风险资产;一种是风险资产。

单位风险资产的价格变化呈随机性。

为方便起见,往往假设其是遵循几何布朗运动,投资收益是收入的唯一来源。

Merton(1971)利用双曲线绝对风险厌恶(HARA)证实了效用功能。

国外证券文献

国外证券文献是关于股票、债券、衍生品等金融工具的研究文献。

这些文献探讨了证券市场的各个方面,包括市场的结构、投资策略、风险管理等。

国外证券文献广泛应用于投资银行、资产管理公司、证券交易所等金融机构,并对决策者、投资者和学术界产生重要影响。

在国外证券文献中,投资组合理论是一个重要的研究领域。

该理论旨在找到一种有效的方式来配置投资组合,以实现最佳风险与回报的平衡。

马科维茨(Harry Markowitz)提出的现代投资组合理论将资产

分散化视为降低风险的重要方法,并引入了资本市场线与有效边界的概念。

另一个重要的研究领域是行为金融学。

行为金融学研究投资者的行为偏差对投资决策的影响。

该领域的研究揭示了投资者常常受到情绪、认知偏差和信息不对称等因素的影响,从而做出非理性的投资决策。

在此背景下,行为金融学提供了更加全面的解释和预测证券市场的行为。

此外,国外证券文献还研究了股票市场的流动性、价格发现机制、市场微观结构等方面的问题。

这些研究通过分析交易量、成交价差、市场深度等指标,揭示了市场参与者之间的交互关系和信息传递的机制。

同时,借助高频交易数据和计量经济模型,研究者还可以评估市场的

效率和风险。

总体而言,国外证券文献提供了丰富的理论和实证研究,为金融从业者和学者提供了重要的参考。

这些研究有助于更好地理解和预测证券市场的行为,并为投资决策和风险管理提供了有益的启示。

在全球化的金融市场背景下,对国外证券文献的研究和应用将变得越来越重要。

资产组合投资理论文献综述一、50年代以前的投资组合理论在马科维茨投资组合理论提出以前,分散投资的理念已经存在。

Hicks(1935)提出了“分离定理”,并解释了由于投资者有获得高收益低风险的期望,因而有对货币的需要;同时他认为和现存的价值理论一样,应构建起“货币理论”,并将风险引入分析中,因为风险将影响投资的绩效,将影响期望净收入。

Kenes(1936)和Hicks(1939)提出了风险补偿的概念,认为由于不确定性的存在,应该对不同金融产品在利率之外附加一定的风险补偿,Hicks还提出资产选择问题,认为风险可以分散。

Marschak(1938)提出了不确定条件下的序数选择理论,同时也注意到了人们往往倾向于高收益低风险等现象。

Williams(1938)提出了“分散折价模型”(Dividend Discount Model),认为通过投资于足够多的证券,就可以消除风险,并假设总存在一个满足收益最大化和风险最小化的组合,同时能通过法律保证使得组合的事实收益和期望收益一致。

Leavens(1945)论证了分散化的好处。

随后Von Neumann(1947)应用预期效用的概念提出不确定性条件下的决策选择方法。

二、马科维茨投资组合理论及其扩展马科维茨投资组合理论是美国经济学家Markowitz(1952)发表论文《资产组合的选择》,标志着现代投资组合理论的开端。

他利用均值--方差模型分析得出通过投资组合可以有效降低风险的结论。

同时,Roy(1952)提出了“安全首要模型”(Safety-First Portfolio Theory),将投资组合的均值和方差作为一个整体来选择,尤其是他提出以极小化投资组合收益小于给定的“灾险水平”的概率作为模型的决策准则,为后来的VaR(Value at Risk)等方法提供了思路。

Tobin(1958)提出了著名的“二基金分离定理”:在允许卖空的证券组合选择问题中,每一种有效证券组合都是一种无风险资产与一种特殊的风险资产的组合。

在Markowitz等人的基础上,Hicks(1962)的“[[组合投资的纯理论]”指出,在包含现金的资产组合中,组合期望值和标准差之间有线形关系,并且风险资产的比例仍然沿着这条线形的有效边界这部分上,这就解释了Tobin的分离定理的内容。

Wiliam.F.Sharpe(1963)提出“单一指数模型”,该模型假定资产收益只与市场总体收益有关,从而大大简化了马科维茨理论中所用到的复杂计算。

马科维茨的模型中以方差刻画风险,并且收益分布对称,许多学者对此提出了各自不同的见解。

Mao(1970);Markowit(z1959);orter(1974);Hogan,Warren(1974);Harlow (1991)等认为下半方差更能准确刻画风险,因此讨论了均值一半方差模型。

Konno和Suzuki(1995)研究了收益不对称情况下的均值-方差-偏度模型,该模型在收益率分布不对称的情况下具有价值,因为具有相同均值和方差的资产组合很可能具有不同的偏度,偏度大的资产组合获得较大收益率的可能性也相应增加。

Athayde,Flores(2002)考虑了非对称分布条件下的资产配置情况:在前两阶奇数矩限定的情况下,分别最小化方差与峰度并将其推广到最小化任一奇数矩阵;Jondeau,Rockinger(2002)在投资者效用函数为常数相对风险厌恶(CRRA)效用函数的假定下将期末期望收益Taylor展开取前4阶高阶矩,运用一阶条件来最优化资产配置;Jondeau,Rockinger(2005)考虑收益率的联合非正态分布和时变特征,包括了波动聚集性、非对称和肥尾特征。

将期末期望收益Taylor展开并取前4阶高阶矩,运用一阶条件来最优化资产配置;Sahu等(2001,2003)提出偏正态分布来衡量高阶矩的影响,能充分考虑偏度与协偏度,同时处理“肥尾”的影响;Campbell R等(2004偏正态分布估计高阶矩的影响,贝叶斯方法处理收益分布的参数不确定性情况,在上述基础之上处理最优化问题。

Konno,Yamazaki(1991)用期望绝对偏差刻画风险,建立了一个资产组合选择的线性规划模型,被称为均值-绝对偏差模型。

该模型如同均值-方差模型那样也发展成均-下半绝对偏差模型;Young(1998)以资产组合收益的最小顺序统计量作为风险度量利用极大极小规则建立了一个资产组合选择的线性规划模型;Cai(2000)用资产组合项资产收益中的最大期望绝对偏差来刻画风险,建立了一个资产组合选择的线性规划模型并给出了解析解。

三、资本资产定价模型及其扩展马科维茨投资组合理论之后,Sharpe(1964),Lintner(1965),Mossin(1966)分别提出了各自的资本资产定价模型(CAPM)。

这些模型是在不确定条件下探讨资产定价的理论,对投资实践具有重要的指导意义。

资本资产定价模型提出之后,研究者进一步扩展了该研究。

Jensen Michael(1969)提出以CAPM中的证券市场线为基准来分析投资组合绩效的非常规收益率资本资产定价模型,但由于在非系统风险不能完全剔除的情况下,该模型对投资组合绩效的评价结果不如CAPM的评价结果,因此该模型在实际中应用不多。

Brennan(1970)提出了考虑税率对证券投资报酬影响的资本资产定价模型;Vasicek,(1971),Black(1972)分别研究了不存在无风险借贷时的资本资产定价模型;Mayers(1972)提出了考虑存在退休金、社会保险等非市场化资产情况下的资产定价模型的建立;Merton (1973)提出了多因素的ICAPM模型(Intertemporal CAPM),为后来的长期投资理论奠定了基础。

E.Linderberg(976、1979)研究了存在价格影响者时的资本市场均衡和投资者的组合选择问题。

结果发现所有投资者(包括价格影响者)都持有市场组合和无风险资产的某个组合,故仍可得到形式简单的CAPM,只不过此时的单位风险价格低于所有投资者都是价格接收者时的单位风险价格。

他还证明了通过兼并或合伙,个体或机构投资者可以增加他们的效用,这就是大型金融机构存在的原因之一。

Sharpe(1970),E.Fama(1976),J.Lintler(1970),N.J.Gonedes(1976)等分别研究了投资者对资产将来的期望收益、收益的方差、协方差期望不一致时资本市场的均衡,他们得到了形式于标准CAPM类似的CAPM。

由于资本资产定价模型的假设条件过于严格,使其在应用中受到一定局限。

因此,对于CAPM的突破成为必然。

Stephen.A.Ross(1976)提出了套利定价理论(APT)。

APT不需要像CAPM那样作出很强的假定,从而突破性地发展了CAPM。

Black,Scholes(1973)推导出期权定价公式,即B一S模型;Merton(1973)对该定价公式发展和深化。

针对B—S模型假定股票价格满足几何--布朗运动在大多数情况下不符合实际价格变化的问题,Scholes,Ross(1976)在假定股票价格为对数泊松发布情况下推导出了纯跳空期权定价模型(Pure Jump Model);Merton(1976)提出了扩散--跳空方程(Diffusion-Jump Model);格利斯特和李(1984)研究了基础证券交易成本对期权价值的影响:当存在交易成本时,连续时间无套利定价会因为高昂的交易成本而无法实现;Merton (1990)运用了离散时间模型提出了交易成本与基础证券价格成比例的单阶段期权定价公式;波耶勒和沃尔斯特(1992)将Merton的方法推广到了多阶段情形。

拉马斯瓦米,桑达瑞森(1985);Brenner;科塔顿,萨布拉曼·彦(1985)以及贝尔和托罗斯(1986)的研究指出,美式期货期权在利率为正的条件下比美式现货期权更易于执行;Lieu(1990)应用连续时间定价方法推出了期货纯期权的定价公式;陈,斯科特(1993)进一步研究指出,即使利率是随机的,期货纯期权价值也不受利率的影响;Chaudhurg,Wei(1994)研究了常规期货期权与纯期权的价值关系,指出期货纯期权的价值高于美式期货期权的价值。

Harrison,Krep(1979)发展了证券定价的轶理论(theory of martingale pricing),该理论目前仍是金融研究的前沿课题。

四、投资组合理论的新发展(一)基于交易费用和流动性的投资组合理论如果市场是无效的和存在摩擦的,就会导致交易成本的存在,而开放式基金的流动性直接与交易成本相关。

关于市场摩擦的投资组合问题,是由Magil和Constantinides首先提出来的,之后Davis和Norman对此做了进一步研究。

Davis(1990)等人利用随机控制方法分析了在存在市场摩擦的情况下与证券流动性相关的交易成本问题,发现保持在一定风险区间内并且在接近区间的边界时作最小交易是合理的。

Shreve,Akian(1995)等人利用粘度理论研究了具有交易成本的多维资产组合问题,并利用有限差分法求解了一个三资产的期终财富最大化问题。

但是,Davis,Shreve,Akian等提出的方法忽略了固定成本所导致的较大交易成本,后来的Eastham和Hastings使用脉冲控制方法有效地解决了这一问题。

Morton和Pliska (1995)也研究了固定交易成本下的最优组合管理问题,尽管他们建立的模型中的交易成本不是真实的交易成本,但是他们的方法在解决相应的组合问题时具有一定的指导作用。

最近的研究认为证券的流动性是证券价值的决定性因素,相对于流动性证券来说,非流动性证券的定价总是存在一定的折扣。

例如Amihud和Mendelson(1991),Kamara(1994)就证实在非流动性的中期债券和流动性的国债间存在超过35个基本点的收益差距;Whitelaw(1991)等也证实过类似现象。

Brito(1977),Subrahanyam(1979),Amihud和Mendelson(1986),Duma,和Luciano(1991),Boudoukh和Whitelaw(1993),Constantinides 和Mehra(1998)等关于资产组合的流动性作用的研究成果,集中在外生的交易成本和借入或卖出的限定上,而后来Longstaf(2001)的研究则是集中于交易策略和证券价值内生的非流动性作用上。

Longstaf解决了投资者受限于流动性限制的跨期组合问题。

(二)基于风格投资的投资组合理论风格投资始于1992年威廉·夏普的论文《资产配置:风格管理与业绩评价》。