油气藏的分类

- 格式:doc

- 大小:38.50 KB

- 文档页数:3

第六章圈闭及油气藏的类型6.10 岩性油气藏主要类型一、岩性上倾尖灭油气藏储集层沿上倾方向尖灭而造成圈闭条件。

泌阳凹陷双河湖底扇砂体前缘尖灭带在斜坡带背景之上,湖底扇砂体的每一个朵叶都相应地形成砂岩上倾尖灭油气藏。

泌阳凹陷双河砂岩上倾尖灭油气藏平面及剖面图(据胡见义等,1991)一、岩性上倾尖灭油气藏前苏联北高加索迈科普油区卡杜辛油田中的第三系渐新统砂岩尖灭油气藏(据A.I.Levorsen)储集层为透镜型或不规则型,四周为非渗透地层所限的油气藏。

◆特点①油气分布受砂体四周不渗透层控制、透镜状。

②油质轻;①与河道砂坝有关的:带状、剖面透镜状;②与三角洲有关的:前三角洲区;③与岸带有关的。

◆类型二、透镜体油气藏马岭古河道岩性油气藏平面及剖面图东营凹陷营11砂岩透镜体油藏平面及剖面图二、透镜体油气藏东辛油田营11地区:我国东部盆地最大的砂岩透镜体油气藏。

透镜体为浊积砂体,分布于沙三段烃源岩层系中。

东营凹陷营11砂岩透镜体油藏平面及剖面图有缘学习更多+谓ygd3076或关注桃报:奉献教育(店铺)三、物性封闭油气藏物性封闭又称成岩封闭,是指由于各种次生成岩作用使原始沉积的岩层孔隙性发生变化,形成的圈闭类型。

由于物性变化而形成的圈闭中的油气聚集称为物性封闭油气藏。

两种不同的物性封闭物性封闭油气藏广泛发育于各类砂砾岩扇体中。

东营凹陷永921砂砾岩扇体物性封闭油气藏:该砂砾岩体位于盐家和永安镇两个鼻状构造之间的古冲沟前方,为近岸水下冲积扇沉积,扇体顶面呈一向北抬起的鼻状构造。

扇根由于砾石颗粒大、成分混杂、分选极差而物性很差,成为不规则的遮挡物,形成物性封闭圈闭及油气藏。

东营凹陷永921砂砾岩扇体物性封闭油气藏(据胜利油田,2004)美国阿巴拉契亚盆地下石炭统的“百呎砂岩”油藏剖面图 (据И.О.БРОД) 在低渗透岩层中往往存在高渗透带砂体油气藏,储集层的渗透性变化很大,油气聚集在渗透性好的部分,而透渗性不好的部分则为水所充满,也属于物性封闭岩性油气藏。

油气开采与处理技术指南第1章油气藏地质与评价 (4)1.1 油气藏类型及特征 (4)1.1.1 构造油气藏 (4)1.1.2 地层油气藏 (4)1.1.3 水动力油气藏 (5)1.2 油气藏评价方法 (5)1.2.1 地质评价 (5)1.2.2 地球物理评价 (5)1.2.3 钻井评价 (5)1.2.4 试井评价 (5)1.3 油气藏地质建模技术 (5)1.3.1 数据处理与分析 (5)1.3.2 结构建模 (6)1.3.3 岩性建模 (6)1.3.4 物性建模 (6)1.3.5 含油气性建模 (6)第2章钻井与完井技术 (6)2.1 钻井工艺及设备 (6)2.1.1 钻井工艺流程 (6)2.1.2 钻井设备 (6)2.2 井身结构设计 (6)2.2.1 井身结构设计原则 (6)2.2.2 井身结构设计内容 (7)2.3 完井工艺及方法 (7)2.3.1 完井工艺 (7)2.3.2 完井方法 (7)2.3.3 完井材料及设备 (7)第3章油气开采技术 (7)3.1 常规油气开采方法 (7)3.1.1 钻井技术 (7)3.1.2 钻完井作业 (7)3.1.3 采油(气)工艺 (7)3.2 非常规油气开采技术 (8)3.2.1 水平井分段压裂技术 (8)3.2.2 煤层气开采技术 (8)3.2.3 页岩气开采技术 (8)3.3 提高采收率技术 (8)3.3.1 注水驱油技术 (8)3.3.2 化学驱油技术 (8)3.3.3 热力采油技术 (8)3.3.4 气驱采油技术 (8)3.3.5 微生物采油技术 (8)第4章油气藏动态监测与调控 (8)4.1 油气藏动态监测方法 (9)4.1.1 钻井液监测 (9)4.1.2 生产测试 (9)4.1.3 静态资料分析 (9)4.1.4 动态模拟 (9)4.2 油气藏生产数据分析 (9)4.2.1 产量数据分析 (9)4.2.2 压力数据分析 (9)4.2.3 含水量数据分析 (9)4.2.4 油气藏物性数据分析 (10)4.3 油气藏生产调控策略 (10)4.3.1 生产制度优化 (10)4.3.2 油气藏改造措施 (10)4.3.3 水平井开发技术 (10)4.3.4 生产优化与调整 (10)4.3.5 智能化调控 (10)第5章油气藏改造与保护技术 (10)5.1 油气藏改造技术 (10)5.1.1 水平井技术 (10)5.1.2 压裂技术 (10)5.1.3 酸化技术 (10)5.1.4 热力采油技术 (11)5.2 油气藏保护技术 (11)5.2.1 防止水敏伤害技术 (11)5.2.2 防止气敏伤害技术 (11)5.2.3 防止微生物伤害技术 (11)5.2.4 防止腐蚀伤害技术 (11)5.3 油气藏环境保护 (11)5.3.1 环保型油气藏开发技术 (11)5.3.2 废水处理技术 (11)5.3.3 废气处理技术 (11)5.3.4 油气藏开发环境监测与评价 (11)第6章油气处理与储运技术 (12)6.1 油气分离与净化 (12)6.1.1 概述 (12)6.1.2 油气分离原理 (12)6.1.3 油气净化技术 (12)6.1.4 油气分离与净化设备 (12)6.2 油气处理工艺及设备 (12)6.2.1 油气处理工艺流程 (12)6.2.2 原油处理工艺及设备 (12)6.2.3 天然气处理工艺及设备 (12)6.3 油气储运设施及安全 (12)6.3.1 储运设施概述 (12)6.3.2 油气储运设施设计原则 (12)6.3.3 油气管道设计及施工技术 (13)6.3.4 油气储运安全措施 (13)6.3.5 油气储运设施运行维护 (13)第7章油气田开发方案设计 (13)7.1 开发方案设计原则 (13)7.1.1 合理利用资源原则 (13)7.1.2 经济效益原则 (13)7.1.3 技术可行性原则 (13)7.1.4 环保与安全原则 (13)7.2 开发方案编制方法 (13)7.2.1 资料收集与分析 (13)7.2.2 开采方式选择 (13)7.2.3 开发层系划分 (14)7.2.4 开发井网设计 (14)7.2.5 开采工艺设计 (14)7.2.6 投资估算与经济评价 (14)7.3 开发方案评价与优化 (14)7.3.1 开发方案评价 (14)7.3.2 开发方案优化 (14)7.3.3 风险评估与应对措施 (14)7.3.4 方案实施与监测 (14)第8章油气田生产管理与优化 (14)8.1 油气田生产组织与管理 (14)8.1.1 生产组织结构 (14)8.1.2 生产计划与调度 (15)8.1.3 生产安全管理 (15)8.1.4 质量管理与控制 (15)8.2 油气田生产优化技术 (15)8.2.1 采油工艺优化 (15)8.2.2 注水工艺优化 (15)8.2.3 油气集输与处理优化 (15)8.3 油气田生产数据分析与应用 (15)8.3.1 数据采集与处理 (15)8.3.2 数据分析方法 (15)8.3.3 生产优化建议 (15)8.3.4 案例分析 (16)第9章油气田环境保护与节能减排 (16)9.1 油气田环境保护措施 (16)9.1.1 环境保护概述 (16)9.1.2 油气田开发环境污染源识别与评价 (16)9.2 节能减排技术及应用 (16)9.2.1 节能技术 (16)9.2.2 减排技术 (17)9.3 环保法规与标准 (17)9.3.1 环保法规 (17)9.3.2 环保标准 (17)9.3.3 环保监管 (17)第10章油气田智能化与大数据应用 (17)10.1 智能油气田建设 (17)10.1.1 智能油气田总体架构 (17)10.1.2 智能油气田关键技术 (18)10.2 大数据技术在油气田的应用 (18)10.2.1 数据采集与存储 (18)10.2.2 数据处理与分析 (18)10.2.3 数据可视化 (18)10.3 智能化生产管理与决策支持系统 (18)10.3.1 生产实时监控 (18)10.3.2 生产预测与优化 (18)10.3.3 生产决策支持 (18)10.3.4 业务协同与集成 (19)第1章油气藏地质与评价1.1 油气藏类型及特征油气藏是指在地层中储存有石油和天然气的一种地质单元。

隐蔽油气藏勘探理论及勘探方法目录1隐蔽油气藏的概念及研究现状 (1)2隐蔽油气藏的分类 (2)3.隐蔽油气藏勘探理论 (5)3.1层序地层理论 (5)3.2坡折带理论 (6)3.3复式输导体系理论 (7)3.4相势控藏理论 (7)4隐蔽油气藏勘探的方法和技术 (8)4.1高精度层序地层学指导下的准确选区选带是隐蔽油藏勘探的基础 (9)4.2地震资料高分辨率采集、高保真处理是隐蔽油藏勘探的保障 (11)4.3多井多层位标定、构造精细解释、变速成图是隐蔽油藏勘探成功的关键 (12)4.4地震属性分析、频谱分解、地震正反演等预测技术是隐蔽油藏勘探的手段 (14)4.5已钻井重新认识、“滚动勘探”模式是隐蔽油藏勘探的重要途径 (16)4.6应用油气化探技术勘探隐蔽油气藏 (16)4.7按照隐蔽油气藏的类型选择勘探方法 (17)5存在问题及发展趋势 (18)5.1存在问题 (18)5.2发展趋势 (18)参考文献 (19)随着勘探程度的提高,可供勘探的构造圈闭日益减少,隐蔽油气藏已成为未来最具储量接替前景的勘探目标。

所谓隐蔽油气藏通常是指以地层、岩性为主要控制因素、常规技术手段难以发现的油气藏[1]。

隐蔽油气藏成条件复杂、圈闭形态不规则、埋藏和分布具有隐蔽性、勘探难度较大,人们对隐蔽油气藏研究还不系统,对它的认识还不够完善。

本文结合国内外隐蔽油气藏勘探的理论研究现状,总结了隐蔽油气藏勘探的思路与技术,分析了隐蔽油气藏目前存在的问题,以及隐蔽油气藏研究的发展方向和趋势,以指导日后隐蔽油气藏勘探。

1隐蔽油气藏的概念及研究现状关于隐蔽圈闭,最早在1964年由美国著名石油学家Levorsen进行了完整的论证,随后世界各国都加强了对地层圈闭、岩性圈闭和古地貌圈闭的油气勘探。

目前普遍认为,隐蔽圈闭是指用常规技术方法和手段难以识别的圈闭,它们主要是由于沉积、古构造运动、水动力变化及成岩作用所引起的,包括地层超覆、地层不整合、上倾尖灭、透镜体、古河道、潜山、礁体及裂缝圈闭等。

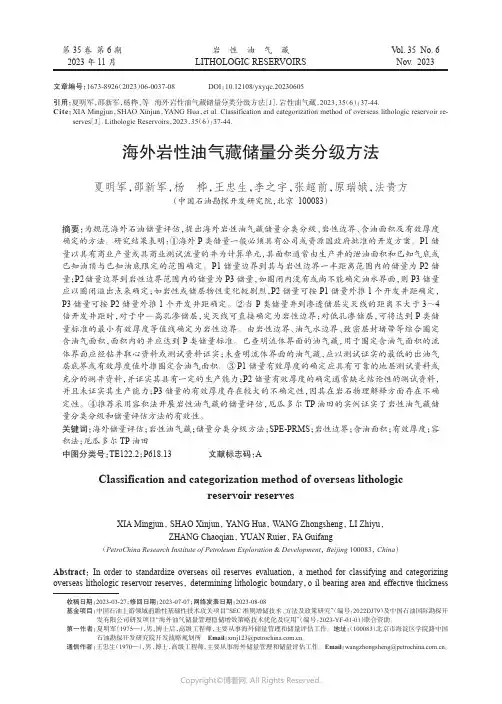

第35卷第6期2023年11月岩性油气藏LITHOLOGIC RESERVOIRSV ol.35No.6Nov.2023收稿日期:2023-03-27;修回日期:2023-07-07;网络发表日期:2023-08-08基金项目:中国石油上游领域前瞻性基础性技术攻关项目“SEC 准则增储技术、方法及政策研究”(编号:2022DJ79)及中国石油国际勘探开发有限公司研发项目“海外油气储量管理稳储增效策略技术优化及应用”(编号:2023-YF-01-01)联合资助。

第一作者:夏明军(1975—),男,博士后,高级工程师,主要从事海外储量管理和储量评估工作。

地址:(100083)北京市海淀区学院路中国石油勘探开发研究院开发战略规划所。

Email :*********************.cn 。

通信作者:王忠生(1970—),男,博士,高级工程师,主要从事海外储量管理和储量评估工作。

Email :*****************************.cn 。

文章编号:1673-8926(2023)06-0037-08DOI :10.12108/yxyqc.20230605引用:夏明军,邵新军,杨桦,等.海外岩性油气藏储量分类分级方法[J ].岩性油气藏,2023,35(6):37-44.Cite :XIA Mingjun ,SHAO Xinjun ,YANG Hua ,et al.Classification and categorization method of overseas lithologic reservoir re ‐serves [J ].Lithologic Reservoirs ,2023,35(6):37-44.海外岩性油气藏储量分类分级方法夏明军,邵新军,杨桦,王忠生,李之宇,张超前,原瑞娥,法贵方(中国石油勘探开发研究院,北京100083)摘要:为规范海外石油储量评估,提出海外岩性油气藏储量分类分级、岩性边界、含油面积及有效厚度确定的方法。

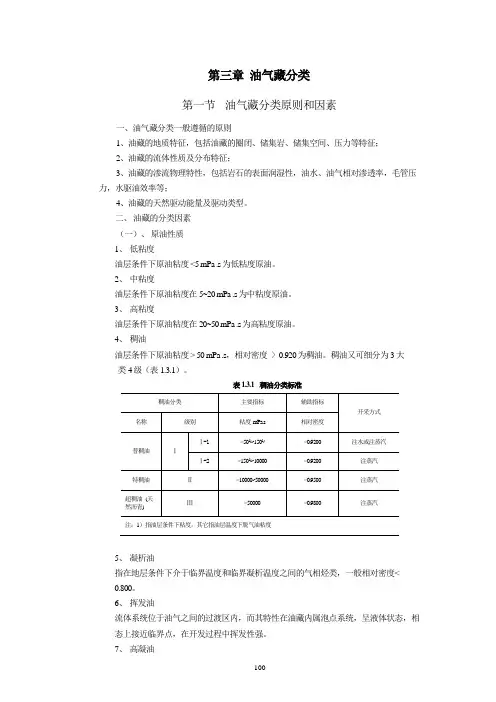

第三章油气藏分类第一节油气藏分类原则和因素一、油气藏分类一般遵循的原则1、油藏的地质特征,包括油藏的圈闭、储集岩、储集空间、压力等特征;2、油藏的流体性质及分布特征;3、油藏的渗流物理特性,包括岩石的表面润湿性,油水、油气相对渗透率,毛管压力,水驱油效率等;4、油藏的天然驱动能量及驱动类型。

二、油藏的分类因素(一)、原油性质1、低粘度油层条件下原油粘度 <5 mPa .s为低粘度原油。

2、中粘度油层条件下原油粘度在5~20 mPa .s为中粘度原油。

3、高粘度油层条件下原油粘度在20~50 mPa .s为高粘度原油。

4、稠油油层条件下原油粘度 > 50 mPa .s,相对密度 > 0.920为稠油。

稠油又可细分为3大类4级(表1.3.1)。

表1.3.1 稠油分类标准注:1)指油层条件下粘度,其它指油层温度下脱气油粘度5、凝析油指在地层条件下介于临界温度和临界凝析温度之间的气相烃类,一般相对密度<0.800。

6、挥发油流体系统位于油气之间的过渡区内,而其特性在油藏内属泡点系统,呈液体状态,相态上接近临界点,在开发过程中挥发性强。

7、高凝油为凝点 > 40℃的轻质高含蜡原油。

(二)、圈闭构造圈闭,地层圈闭、水动力圈闭、复合圈闭。

(三)、储集层岩性砂岩、砾岩、碳酸盐岩、泥岩、火山碎屑岩、侵入岩、变质岩。

(四)、渗透性1、高渗透储集岩空气渗透率 > 500×10-3μm2。

2、中渗透储集岩空气渗透率50—500×10-3μm2。

3、低渗透储集岩空气渗透率10—50 ×10-3μm2。

4、特低渗透储集岩空气渗透率 < 10×10-3μm2。

(五)、油、气、水产状边水、底水、气顶。

(六)、储集层形态层状(单层、分层、低倾角、高倾角)、块状。

(七)、储集空间类型孔隙型、裂缝型、双重介质型。

(八)、地层压力常压(压力系数0.9~1.2)、异常高压(压力系数 > 1.2)、异常低压(压力系数 < 0.9)。

第五章油气聚集与油气藏的形成5.14 致密油气藏课件制作:中国石油大学(华东)资源系谭丽娟蒋有录致密油气藏是指赋存于致密砂岩、致密碳酸盐岩等储层中的油气聚集,必须通过技术措施改造储层才能获得工业产能。

狭义的致密油气是指赋存于致密砂岩中的油气,是致密砂岩油气的简称,包括致密砂岩油和致密砂岩气两种类型。

一、致密油(藏)致密油藏是致密砂岩油藏的简称,从油气地质角度而言,是指以游离和吸附状态夹在或紧邻优质烃源岩层系的致密砂岩中,未经过大规模长距离运移而形成的石油聚集。

1.致密油藏基本特征①大面积源储共生,圈闭界限不明显;②非达西渗流为主,短距离运移为主;③非浮力聚集,水动力效应不明显;④油水分布复杂,油质较轻。

2.致密油成藏地质条件源岩条件——丰度高(TOC>2%)、质量好,热演化适度(Ro=0.7~1.3%),生烃总量大。

储集条件——低孔、低渗,大面积发育,存在“甜点区”。

源储配置——源储共生、近源聚集。

3.致密油运聚成藏机制致密油藏的形成具有压差驱替、非达西渗流、连续型聚集的特点。

源储界面附近,致密油充注动力以生烃增压为主,生烃增压越大、致密油进入源储界面附近致密储层中小孔喉的能力越强。

致密储层中,因孔隙较小、喉道极细,喉道处油珠所受浮力远小于毛细管阻力,油水难以发生重力分异,表现为非浮力运移聚集。

运移动力以烃源岩超压为主,运移阻力为毛细管压力。

当致密储层中的剩余流体压力小于毛细管阻力时,石油便发生滞留聚集作用,二者的耦合关系控制着石油聚集过程。

致密砂岩气藏是指赋存于致密砂岩的天然气聚集,储层渗透率小于1mD ,一般无自然产能或低于工业气流下限,需要通过一定技术措施改造储层才能产出具经济价值的天然气。

气水过渡带 背斜气藏甜点致密砂岩气藏岩性气藏 二、致密砂岩气(藏)阿尔伯达牛奶河气田东俄亥克林顿气田阿尔伯达艾尔姆华士气田怀俄明绿河气田新墨西哥圣胡安气田怀俄明红色沙漠盆地气田饱含气层饱含水层北美深盆气藏(致密砂岩气藏)分类图(据张金川,2005)1.致密砂岩气藏基本特征源—藏伴生:源岩多位于紧邻致密储层的下方;分布不受构造带控制:无明显圈闭界限,斜坡带、坳陷区,分布范围广,局部富集;异常地层压力:异常高压(为主)或异常低压;浮力受限、非达西渗流:储层孔渗差,非达西渗流,存在启动压力梯度;资源丰度低,一般无自然产量或经济产量。

三、油气藏类型

1、按照相态分类

见表3-2-。

表3-2- 中国油气藏相态类型划分表

2、按照圈闭要素分类

(1)背斜油气藏

见图3-2-。

图3-2- 背斜油气藏类型图

(2)断层油气藏

见图3-2-。

图3-2- 断层油气藏类型图

(3)地层油气藏

见图3-2-。

图3-2- 地层油气藏类型图

(4)岩性油气藏

见图3-2-。

图3-2- 岩性油气藏类型图

(5)混合油气藏及水动力油气藏

见图3-2-。

图3-2- 混合油气藏及水动力油气藏类型图

(6)潜山油藏类型

见图3-2-。

图3-2- 潜山油藏分类

(7)盐丘圈闭油气藏

见图3-2-。

图3-2- 盐丘圈闭理想示意剖面图

(8)深盆气藏

见图3-2-。

图3-2- 美国阿帕拉契亚地区百英尺砂岩深盆气藏剖面图3、按天然气组分因素分类

(1)含酸性气体气藏的划分

1)含硫化氢(H2S)的气藏划分

见表3-2-。

表3-2- 含硫化氢气藏分类

2)含二氧化碳(CO2)的气藏划分

见表3-2-。

表3-2- 含二氧化碳气藏分类

(2) 含氮气(N2)的气藏划分

见表3-2-。

表3-2- 含氮气藏分类

(3) 含氦气(He)的气藏划分

在当前工业技术条件及国民经济实际需要条件下,将天然气组分中含氮量达到0.1%及以上者,称为含氮气藏。

4、按气藏原始地层压力分类

(1)按照地层压力系数(PK)划分

见表3-2-。

(2)

四、油气藏组合模式

1、长垣油气藏聚集带

见图3-2-。

图3-2- 长垣油气藏聚集带实例图

2、古河道砂岩体油气藏聚集带

见图3-2-。

图3-2- 古河道砂岩体油气藏聚集带实例图

3、陆相断陷盆地油气藏组合模式

见图3-2-。

图3-2- 陆相断陷盆地油气藏组合模式图4、潜山成藏模式

(1)潜山披覆构造成藏模式

见图3-2-。

图3-2- 埕岛地区潜山披覆构造成藏模式图。