2草间弥生的艺术世界

- 格式:ppt

- 大小:1.68 MB

- 文档页数:23

一、阐释学理论的梳理与解读从字面含义来看,“阐释”的含义是叙述并解释。

“阐释”这个词来自西方,最初运用于《圣经》文本的解读,后来逐渐延伸到更多学科当中,对文本和作品的内涵进行解读。

(一)阐释学的产生最初阐释学的雏形出现于中世纪后期。

由于统治阶级对宗教的推崇,试图通过宗教的传播控制人们的精神,于是开始大肆推行《圣经》的传播。

人们认为《圣经》可以传达上帝的旨意,而传达旨意的前提是对《圣经》的理解,因此此时阐释学的雏形已经出现了,此时被称为《圣经》的阐义学或释经学。

统治阶级利用《圣经》的权威性对民众起到统治作用,此时的《圣经》阐义学具有一定的社会作用和政治倾向,对以后阐释学理论产生与发展也有着一定的意义。

(二)阐释学的发展直到17世纪末,一批阐义学家不再满足于对《圣经》文本的释义,试图将阐义学拉下神坛,建立真正意义上的阐释学。

这种阐释学区别于《圣经》的阐义学,不仅用于《圣经》文本的解释,还可以运用到所有的文本和作品中,从而形成系统性的阐释学。

让阐释学真正成为普遍适用性的理论是18世纪实现的,此前阐义学一直作为服务于《圣经》传播的工具,直到18世纪末,阐释学开始用于对艺术文化作品的解释,探究作品的特征和创作者的个人意图,至此,可以说真正意义上的阐释学形成了。

这一时期阐释学的奠基人是德国阐释学家施莱尔马赫,用20世纪阐释学家伽达默尔的话说,“只有施莱尔马赫才使阐释学作为一门关于理解和解释的一般学说而摆脱了一切教义的偶然因素”[1]。

施莱尔马赫认为,要了解一件作品,首先需要了解创作者的意图以及其所处的时代和生活环境,否则我们很难还原作品本身的含义。

从某种意义上说在阐释作品的同时要将自己置身于所要阐释的对象的历史时代和生活环境当中。

(三)阐释学的存在论转向走到20世纪,一批阐释学家对该理论进行改革,阐释学发生了根本性的转折,被称为“阐释学的存在论转向”,即阐释学从方法论和认识论层面转向存在论层面。

这一时期阐释学的发展不再是延续施莱尔马赫时期的研究成果,更多的是将阐释学和存在论相结合,可以说存在论转向是阐释学发展史上的一次巨变。

“怪婆婆”草间弥生的精神世界草间弥生是世界上身价最高的女艺术家之一,她不仅是位艺术家、设计师,还在作曲、写诗、写小说方面颇有涉及,草间的艺术衍生品在世界范围内都得以热卖,她认为自己永远是一位前卫艺术家。

与其说草间弥生的一生都在追随艺术,倒不如说是艺术治疗了她。

本文将从草间弥生的艺术风格特点入手,介绍草间的人生经历,并通过她极具个人色彩的设计风格汲取值得笔者学习的地方。

草间弥生的作品,是艺术家给予观众最好的礼物。

标签:草间弥生;圆点;前卫艺术;无限1 草间弥生复杂多变的一生草间弥生Yayoi Kusama于1929年出生于日本长野县松本市的一个富裕家庭,时至今日是一位已有89岁高龄的“怪婆婆”。

草间弥生年少时期在日本长野县松本女子学院就读,随后1948年她在京都市立工艺美术学校开始学习日本画,由此可见草间弥生并没有系统、长期的接受过美术教育。

草间弥生年幼时虽然家庭富庶,但是父亲却在外放荡,母亲也因而憎恨草间并坚决反对她走上艺术的道路,导致草间弥生年幼时便性格孤僻,10岁时的她就开始被大量的幻觉和幻听所困扰,患上了“人格解体神经症”。

在母亲的打压下草间弥生的童年变得非常不幸,但是好在1955年时,草间弥生开始与美国女作家乔治亚·欧姬芙通信,随后1957年,草间弥生带着母亲给她的100万日元离开日本移居到了美国进行发展。

草间弥生到达纽约后迅速获得关注,也曾经和安迪·沃霍尔、克勒斯·欧登柏格等一众当代卓越的艺术家共同参与展览。

草间弥生于1966年使用灯泡和大面镜子所创作的《无限的爱》引起了不少的关注,并受邀参加了第33届威尼斯双年展。

在纽约的草间不仅有着“前卫女王”的美誉,还以行为艺术的形式积极参与到反战中去,期间她也找到了自己的灵魂伴侣——约瑟夫·康奈尔,但随着约瑟夫的去世,痛失伴侣的草间便返回了日本东京,于1977年自愿住进精神病疗养院,每日在心理疗养所和工作室之间往返继续走着艺术创作的道路。

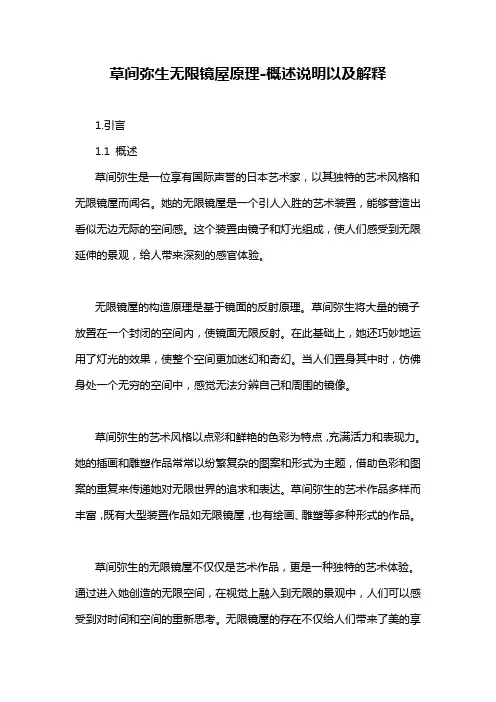

草间弥生无限镜屋原理-概述说明以及解释1.引言1.1 概述草间弥生是一位享有国际声誉的日本艺术家,以其独特的艺术风格和无限镜屋而闻名。

她的无限镜屋是一个引人入胜的艺术装置,能够营造出看似无边无际的空间感。

这个装置由镜子和灯光组成,使人们感受到无限延伸的景观,给人带来深刻的感官体验。

无限镜屋的构造原理是基于镜面的反射原理。

草间弥生将大量的镜子放置在一个封闭的空间内,使镜面无限反射。

在此基础上,她还巧妙地运用了灯光的效果,使整个空间更加迷幻和奇幻。

当人们置身其中时,仿佛身处一个无穷的空间中,感觉无法分辨自己和周围的镜像。

草间弥生的艺术风格以点彩和鲜艳的色彩为特点,充满活力和表现力。

她的插画和雕塑作品常常以纷繁复杂的图案和形式为主题,借助色彩和图案的重复来传递她对无限世界的追求和表达。

草间弥生的艺术作品多样而丰富,既有大型装置作品如无限镜屋,也有绘画、雕塑等多种形式的作品。

草间弥生的无限镜屋不仅仅是艺术作品,更是一种独特的艺术体验。

通过进入她创造的无限空间,在视觉上融入到无限的景观中,人们可以感受到对时间和空间的重新思考。

无限镜屋的存在不仅给人们带来了美的享受,更引发了对于无限与有限、现实与虚幻之间关系的思考。

草间弥生的无限镜屋不仅在全球范围内受到了广泛的关注和赞誉,还成为了国际艺术展览的一大亮点。

这种独特的艺术形式不仅仅是一种视觉盛宴,更是一种对于艺术、自然和人类存在意义的思考。

通过草间弥生的无限镜屋,人们能够超越现实的束缚,进入到一个无限的世界中,感受到艺术和生命的无穷可能。

文章结构部分的内容主要介绍了本文所包含的不同章节及其内容,帮助读者对全文有一个整体的了解。

本文的结构主要分为引言、正文和结论三个部分。

1. 引言部分旨在引入本文所要讨论的主题——草间弥生无限镜屋原理。

其中,1.1概述部分将对草间弥生以及无限镜屋进行简要介绍,让读者对这些概念有一定了解。

1.2文章结构部分即本节,将详细说明本文的章节设置,帮助读者在阅读时能够清晰地了解文章内容的组织结构。

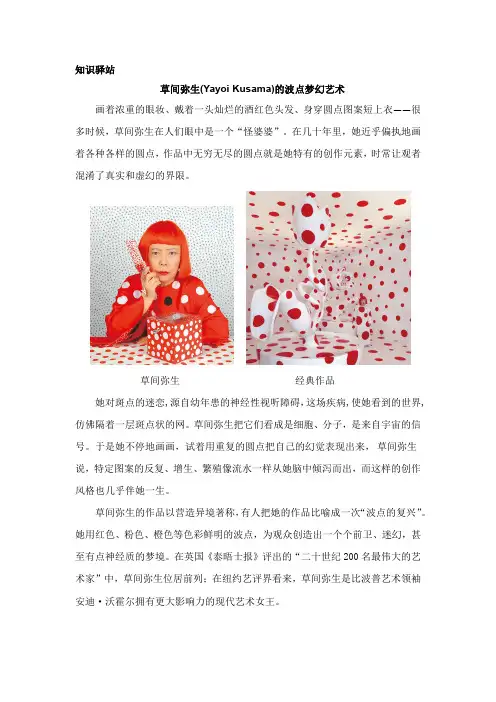

知识驿站草间弥生(Yayoi Kusama)的波点梦幻艺术画着浓重的眼妆、戴着一头灿烂的酒红色头发、身穿圆点图案短上衣——很多时候,草间弥生在人们眼中是一个“怪婆婆”。

在几十年里,她近乎偏执地画着各种各样的圆点,作品中无穷无尽的圆点就是她特有的创作元素,时常让观者混淆了真实和虚幻的界限。

草间弥生经典作品她对斑点的迷恋,源自幼年患的神经性视听障碍,这场疾病,使她看到的世界,仿佛隔着一层斑点状的网。

草间弥生把它们看成是细胞、分子,是来自宇宙的信号。

于是她不停地画画,试着用重复的圆点把自己的幻觉表现出来,草间弥生说,特定图案的反复、增生、繁殖像流水一样从她脑中倾泻而出,而这样的创作风格也几乎伴她一生。

草间弥生的作品以营造异境著称,有人把她的作品比喻成一次“波点的复兴”。

她用红色、粉色、橙色等色彩鲜明的波点,为观众创造出一个个前卫、迷幻,甚至有点神经质的梦境。

在英国《泰晤士报》评出的“二十世纪200名最伟大的艺术家”中,草间弥生位居前列;在纽约艺评界看来,草间弥生是比波普艺术领袖安迪·沃霍尔拥有更大影响力的现代艺术女王。

2012年,路易·威登LV(Louis Vuitton)设计总监马克·雅可布(Marc Jacobs)与草间弥生(Yayoi Kusama)合作推出“Yayoi Kusama for Louis Vuitton”系列产品:包括包袋皮具、高级成衣、珠宝配饰。

Jacobs称这次合作是对草间弥生圆点艺术支持的延续。

“她的能量是源源不断的”Jacobs说,“对于那些不关注艺术和不了解草间弥生的作品的人,将会有一个全新的视角,通过Louis Vuitton去欣赏她的艺术。

”马克·雅可布(Marc Jacobs)与草间弥生(Yayoi Kusama)。

草间弥生代表作品草间弥生是日本著名的艺术家,以其独特的风格和作品而闻名于世。

她是后现代艺术的先锋之一,将自己的创作理念注入到各种艺术形式中,包括绘画、雕塑、装置艺术等。

本文将重点介绍草间弥生的代表作品,并分析其中蕴含的艺术思想和表达方式。

1.《斑点无限宇宙》《斑点无限宇宙》是草间弥生最著名的作品之一,也是她的代表作之一。

该作品展现了草间弥生常见的图案和主题元素,如斑点、圆点和线条。

这些元素不仅仅是作品的装饰性元素,更是反映了草间弥生对时间和空间的思考。

通过无数的斑点连接在一起,创造出一种视觉冲击力和无限延伸感,使观者产生身临其境的感觉。

2.《无限镜屋》《无限镜屋》是草间弥生另一个广为人知的代表作品。

这个作品是一个装置艺术作品,观众可以进入其中,并通过无数的镜子和荧光灯创建出一个看似无限延伸的空间。

这个作品强调了草间弥生对个体与整体关系的思考,以及对真实与虚幻之间边界的模糊和探索。

3.《薄暮之花》《薄暮之花》是草间弥生的一个系列作品,包括绘画和雕塑。

这个系列作品以花朵为主题,草间弥生将花朵的形象进行了抽象和变形,使其呈现出独特而神秘的魅力。

通过暗淡的色调和扭曲的线条,草间弥生创造出一种像梦幻般的氛围,使观者在欣赏作品时产生一种超越现实世界的感受。

4.《希望之塔》《希望之塔》是草间弥生在2010年创作的一件大型雕塑作品。

这个作品由无数个闪亮的铜制元素组成,高达12米。

草间弥生表示这个作品象征着希望和愿望,通过巨大的规模和反射光线的效果,传达出一种鼓舞人心的情感。

观者可以进入作品内部,与之互动,感受到其中所蕴含的力量和动能。

5.《无限堂》《无限堂》是草间弥生的另一个装置艺术作品,它以一个无限延伸的房间为形式。

这个作品通过无数个重复的线条和圆点创造出空间的错觉,使观者感觉自己置身于一个无边无际的空间中。

草间弥生通过这个作品传达了对时间和空间流动性的思考,以及对现实世界和超现实世界之间关系的思索。

通过以上几个代表作品的介绍,我们可以看到,草间弥生的艺术作品充满了独特的视觉语言和艺术表达方式。

草间弥生波点艺术的特点草间弥生是一位著名的日本现代艺术家,她最著名的作品是以波点为主题的艺术作品。

草间弥生波点艺术有着诸多特点,下面就来简单介绍一下这些特点。

第一,用色大胆。

草间弥生波点艺术用色大胆,尤其是她经常使用的红、白、黑三种颜色。

红色和白色代表着生命和死亡的极端,黑色则代表着无限的深度和神秘感。

在她的波点艺术作品中,这三种颜色交织在一起,产生了强烈的对比和视觉冲击力。

而且在同一件作品中,一个圆点可能会有多种颜色,这种用色方式丰富了作品的层次感和密度。

第二,形态简单。

草间弥生波点艺术的形态非常的简单,正是因为形态简单,波点才能被赋予新的生命。

她通过以简单的圆形和斑点来表现世界的本质,让人们从简约和形式中感受到生命的真谛。

波点像是无尽的星空和能量的源泉,让观者在作品中真正感受到人与自然的互动。

第三,主题强烈。

草间弥生的波点艺术作品往往有着非常强烈的主题感。

她往往利用巨大的波点来传达自己对于人类命运和世界命运的思考。

一方面她抨击社会中对于女性的压迫和歧视,另一方面她又强烈关注人们对于环境的破坏和自然灾害的影响。

这些都体现在她作品中波点的形态、大小、颜色上,形成了强烈的视觉效果。

第四,行为主义。

草间弥生的波点艺术作品多使用了行为艺术的方式呈现。

她使用大量的装置艺术、雕塑和互动作品来呈现她对波点的探索和对世界的思考。

一个经典的例子是她曾经在纽约的一个画廊里布置了一个无数黄色斑点的房间,用来表达她对精神疾病的体验和感受。

在这个房间里,观者可以自由地漫步,感受到波点所带来的自由感和探索感。

总之,草间弥生波点艺术的特点非常明显,用色大胆、形态简单、主题强烈、行为主义是其中最突出的几个方面。

她用波点这个简单的形态打造出了一个充满矛盾和反差的视觉世界,真正做到了平衡和和谐。

154艺术研究1 草间弥生的个人艺术生涯1.1 1929—1957年:日本草间弥生的童年对她来说是黑暗的,给她往后的人生留下了巨大的阴影。

虽然草间弥生的家境优越,但她的生活过得很艰难。

草间弥生童年最大的痛苦源自父母,父亲全然不顾家庭,母亲性格偏激乖张。

10岁的草间弥生不幸患上了精神性视听障碍疾病,会常常出现幻觉,整个世界在她的眼中化为无穷的网格状的波点,压抑、沉闷、焦虑、恐惧充斥着她的精神世界。

从童年到青春期,草间弥生在流言蜚语和奇怪幻象的夹缝中努力生存。

1.2 1957—1973年:美国1957年,与母亲关系破裂的草间弥生只身去美国追求她的艺术梦想。

1959年,草间弥生参加一个年轻艺术家的展览活动,她凭借作品《无限的网》声名鹊起,被赞誉为艺术新一代的转变。

之后她便开始全方位的自由创作,举办了很多展览。

1966年6月,草间弥生作为第一个单独代表日本的日本女艺术家受邀参加第33届威尼斯双年展。

她是第一位用售出形式作为装置艺术表现形式的艺术家,她的展品是直接以每个2美元价格出售的银球[1]。

当时,艺术界不接受艺术家出售作品,草间弥生的这一形式在艺术界引起了广泛争议,但草间弥生以这种行为回应艺术界反对艺术家出售自己的作品[2]。

这一时期是美国波普艺术的黄金时期,草间弥生以其独特的艺术风格在西方波普艺术史上留下了深刻的印记[3]。

草间弥生在纽约的17年间,她邂逅了美国艺术家约瑟夫·科内尔,她和约瑟夫开始了一段长达10年的恋爱,直到1972年约瑟夫去世。

草间弥生对约瑟夫的评价极高,她说,在她所有的艺术朋友中,约瑟夫称得上是最伟大的。

1.3 1973年至今:日本1973年,草间弥生回到日本,因为病情严重,住进了东京的一家精神病院,在此期间她暂时淡出了公众视野。

20世纪90年代后,草间弥生回到艺术界,将自己的设计风格巧妙地融入了商业化设计中。

80岁高龄的草间弥生仍然专注于自己的工作,她将自己的工作室搬到了病院的对面,每天往返于医院与工作室之间。

草间弥生的名词解释草间弥生(Yayoi Kusama)是一位享誉国际的日本艺术家,以其独特而引人注目的创作风格而闻名于世。

她的作品涵盖了绘画、雕塑、装置艺术和行为艺术等多个领域,被认为是具有前卫意识和深刻内涵的艺术代表之一。

本文旨在对草间弥生的艺术创作、主题和艺术家本身进行名词解释,以帮助读者更好地了解和欣赏她的作品。

一、无限的重复与斑点草间弥生以无限的重复与斑点而闻名。

在她的绘画和装置艺术中,斑点元素常常占据中心地位。

草间弥生对斑点的痴迷始于她童年时期的幻觉经历,在那个时候,她感受到了自己与周围世界的融合。

斑点在她的作品中被无限地重复,创造出一种混沌与秩序相融合的视觉冲击力。

这种重复与斑点的图案不仅在艺术创作中得到体现,也延伸至衣物、家具和环境装饰等方面,构筑了一个无与伦比的宇宙。

二、草间式的自我过程消解草间弥生在艺术创作中特有的自我过程消解是其作品的核心主题之一。

她通过融入自己的身体和思想,并将其转化为作品表达出来,试图消解自我与世界之间的界限。

她的艺术作品中常常出现镜面、反射或者人形等元素,这些元素有时代表着自我反思,有时又代表着无限的重复和扩张。

草间弥生的艺术作品不能被简单地归类于“自传式艺术”,而是一种深度的探索与审视,旨在突破惯常的观念框架,揭示和挖掘潜意识中更深层的内在世界。

三、自然与宇宙的融合草间弥生的作品与自然界和宇宙空间的融合成为了她独特的艺术风格之一。

她的装置艺术中常常以无穷无尽的点状元素或线条元素构建出一种与自然景观相似却又超越自然的空间体验。

通过艺术家个人的审美观点,她将自然和宇宙的元素与自身的创作概念相结合,在观者面前展示出一个独特而未知的视觉世界。

同时,草间弥生也通过作品表达对大自然、宇宙的崇敬和畏惧之情,使观者更加深入地思考自然与人类之间的关系。

四、对社会和性别问题的持续关注除了创作风格的独特,草间弥生的作品也常常与社会和性别问题相关。

她的部分作品探讨了日本社会对女性的歧视和限制,以及现代社会中个体与集体之间的矛盾与冲突。

草间弥生的著名作品草间弥生是日本当代艺术家,以她独特的创作风格和作品而闻名于世。

在她的艺术生涯中,有许多著名的作品,其中包括《无限之镜》、《南瓜》和《彩色圆点》等。

《无限之镜》是草间弥生最著名的作品之一。

这件作品是一个装置艺术品,由一个小房间组成,房间内的所有表面都镶嵌着镜子。

当人们进入房间时,他们会看到无尽的反射,仿佛整个空间都延伸到了无限远处。

这个作品传达了草间弥生对无限性和无边界性的追求,同时也让人们思考自身在宇宙中的微小与无限。

《南瓜》是草间弥生的另一件标志性作品。

她对南瓜的痴迷可以追溯到她童年时期在农村长大的经历。

草间弥生用各种媒介和形式表达她对南瓜的喜爱,包括绘画、雕塑和装置艺术。

她将南瓜作为一种象征,代表着生命的力量和生长的希望。

草间弥生的南瓜作品通常以鲜艳的颜色和奇特的形状呈现,给人一种活力和喜悦的感觉。

《彩色圆点》是草间弥生的又一经典作品。

她经常使用圆点元素来装饰自己的作品,这些圆点有时是黑色的,有时是彩色的。

草间弥生认为圆点代表了宇宙的能量和连接一切的力量。

她将圆点放置在各种媒介上,包括绘画、雕塑和纺织品。

草间弥生的彩色圆点作品给人一种愉悦和活力的感觉,同时也传达了她对生命和宇宙的热爱。

除了这些著名作品外,草间弥生还有许多其他令人印象深刻的作品。

例如,《火焰》是一件用彩色绳子编织而成的装置艺术品,象征着热情和能量的释放。

《星云》是一幅绘画作品,展示了宇宙中繁星点点的景象,让人感受到宇宙的神秘和无限。

《水晶宇宙》是一件透明的雕塑作品,呈现出晶莹剔透的效果,象征着清澈和纯净。

草间弥生的作品不仅在日本国内广受赞誉,也在国际艺术界享有盛誉。

她的独特创作风格和富有创意的作品吸引了无数观众的目光。

草间弥生用她的艺术作品传达了对生命、宇宙和无限的思考和追求,同时也让人们感受到艺术的力量和魅力。

她的作品不仅是艺术,更是一种对生命和美的探索和表达。

无论是在画廊展览还是公共空间中,草间弥生的作品都能给人带来独特的艺术体验和思考的空间。

草间弥生美术教案教案标题:探索草间弥生的艺术世界——美术教案教学目标:1. 了解草间弥生的艺术风格和创作特点。

2. 学习草间弥生的艺术作品,并理解其背后的意义和主题。

3. 培养学生的观察力和创造力,激发他们对艺术的兴趣和热爱。

教学准备:1. 草间弥生的艺术作品图片或视频资料。

2. 草间弥生的艺术家简介和相关背景知识。

3. 美术材料,如纸张、颜料、画笔等。

教学过程:引入:1. 向学生展示草间弥生的一些代表性艺术作品,并引发学生对其的兴趣。

可以使用图片展示或者视频播放的方式。

认识草间弥生:2. 给学生提供草间弥生的艺术家简介和相关背景知识,让他们了解草间弥生的成长经历、艺术风格和创作特点。

观察与讨论:3. 让学生观察草间弥生的艺术作品,并进行讨论。

引导学生关注作品中的线条、形状、颜色等元素,以及作品所传达的情感和主题。

创作实践:4. 给学生提供美术材料,让他们根据草间弥生的艺术风格进行创作。

可以让学生选择自己感兴趣的主题,或者引导他们选择与草间弥生类似的主题,如自然界、无限重复等。

展示和评价:5. 学生完成作品后,组织展示和评价活动。

可以让学生互相欣赏和评价彼此的作品,同时教师也可以提供指导和反馈,帮助学生进一步提高。

拓展活动:6. 鼓励学生进一步了解其他艺术家的作品,比较不同艺术家的风格和主题。

可以组织学生进行小组研究,撰写关于不同艺术家的报告或展示。

教学延伸:7. 将学生的作品制作成展览,邀请其他班级或家长参观。

可以通过展览的形式,让更多人了解草间弥生的艺术世界。

教学评价:1. 学生对草间弥生的艺术风格和创作特点有一定了解,并能够运用到自己的创作中。

2. 学生能够观察和分析艺术作品,理解其中的意义和主题。

3. 学生的创作作品能够体现个人的观察力和创造力,展示对艺术的兴趣和热爱。

教学反思:通过本节课的教学,学生能够了解到草间弥生的艺术风格和创作特点,并通过实践进行创作。

教师在教学过程中要注重引导学生观察和思考,激发他们的创造力和想象力。

草间弥生的装置艺术与当代审美草间弥生(Yayoi Kusama)是一位享誉世界的日本装置艺术家,她以其独特的创作风格和对无限重复形式的追求而著名。

她的作品涉及绘画、雕塑、装置艺术等多个艺术形式,引发了当代审美的广泛讨论。

草间弥生的作品充满了无限的想象力和独特的审美观。

她常常使用大量的重复形式,如圆点、线条等元素,创造出视觉上的冲击和共鸣。

这种无限重复的形式给人一种无边界、无限延伸的感觉,让人感受到时间和空间的变幻。

这种审美观念与当代社会的快节奏、多变的特点相契合,引发了观者对于生活、时间和空间的思考。

草间弥生的作品中最为著名的要数她的“无限镜屋”系列。

这些装置艺术作品以镜子为基础,通过反射和重复的效果,创造出一个看似无限延伸的空间。

观者置身其中,会感受到自己的存在被扩大和放大,同时也会感受到自己的存在被消解和模糊。

这种对于个体和整体的关系的思考,使观者对于自身的存在和环境的关系有了新的认识。

草间弥生的作品还常常涉及到对于身体的探索和表达。

她的作品中常常出现大量的圆点,这些圆点仿佛是细胞的象征,代表着生命的力量和能量。

通过对于身体形象的重复和扩散,她试图表达出对于生命和存在的追问。

这种对于身体的探索和表达,使观者对于自身的身体感受和存在感有了新的认识。

草间弥生的作品还常常与自然界有着紧密的联系。

她常常使用鲜艳的颜色和有机的形状,创造出一个充满生机和活力的世界。

她的作品中常常出现花朵、草坪等自然元素,这些元素代表着生命的力量和自然的循环。

通过对于自然界的表达,她试图唤起人们对于环境保护和生命尊重的意识。

草间弥生的装置艺术作品不仅仅是艺术品,更是一种思考和探索。

她通过对于时间、空间、身体和自然的表达,引发了观者对于当代社会和个体存在的思考。

她的作品不仅仅是视觉上的享受,更是一种思想和情感的碰撞。

她的作品与当代审美的关系密切,引发了对于艺术与生活的边界和关系的思考。

草间弥生的装置艺术作品在当代艺术界产生了广泛的影响。

艺术探讨草间弥生的美学研究王静怡(华北理工大学,河北,唐山 063200)摘 要:草间弥生作为当代最有价值、最前卫的女艺术家用圆点标志着自己,她用作品来表达自己的内心,具有极大的辨识度。

她热爱圆点元素,喜爱强烈的色彩对比、纵深的空间感。

草间弥生的美学研究对世人来说无非是一种宝贵的财富,该文从她的作品与圆点、色彩、空间三者进行深入的美学研究。

关键词:草间弥生;圆点;美学研究一、草间弥生的艺术历程年幼时,就患上了神经性视听障碍的草间弥生看所有的物品都是由密密麻麻的圆点所组成。

一个孤独的人内心的真实独白,草间弥生曾说:“如果不是因为艺术,我应该早就自杀了。

”这个为艺术而生的女人被《时代》周刊誉为世界现存史诗级艺术家,一辈子都在为艺术创作与命运做抗争。

在平凡人的眼里,一名艺术家是否成功与金钱和地位相挂钩。

十年间,她的作品价值在市场上迅速飙升。

2016年,明仁天皇授予她日本文化勋章,这使她一下拥有日本国宝级的大艺术家的称号。

草间弥生的艺术风格吸引了当时声名显著的安迪沃霍尔,对她的作品感到十分的震惊并加以赞赏。

同时,也深深的启发了安迪的作品。

不容争辩,看过草间弥生的作品都会爱上她的作品,她的南瓜、波点、密网、镜屋,茎状物等等这些识别度极高的元素与鲜亮大胆的色彩与她的荒诞诡谲为艺术燃烧的一生。

草间弥生常常利用高饱和度的颜色与圆点进行搭配,她认为这些画面代表了她的内心的想法。

直至今日,草间弥生还是坚持每天10个小时进行艺术创作。

二、草间弥生的重复圆点在草间弥生的作品中,圆点已经成为了她的标志。

设计师不会无缘无故选择一样东西来代表自己。

在她的艺术作品里,有一个创作手法——重复,不断地重复,圆点的重复在她的作品里无处不在。

在万物上覆盖圆点,这也是她的经典手法之一。

康定斯基曾说过“点在绘画中本身就是最简洁的形,点的重复成了强化内在声音的有力手段。

”这也解答了之前我的疑问:画作为什么可以无重点却又能吸引人。

她作品中那些大大小小不断的圆点带有节奏与韵律,给人无限延伸的空间感,又不失统一。

展。

后来,人们说,如果草间弥生不是因为精神疾病离开纽约,她会是安迪·沃霍尔艺术地位的最有力竞争者。

1973年,草间弥生从纽约回到日本之后,便远离了公众视野,很少有人了解她的生活,唯一的线索就是长期接受精神治疗。

1993年,草间弥生独自代表日本参加威尼斯双年展,日本政府专门为她设立主题馆,以此向这位“前卫女王”致敬,草间弥生在本国以及国际上的艺术地位重新得以确立。

几十年精神疗养院的生活打磨掉了草间弥生的叛逆,她的作品回归架上绘画和雕塑,布满圆点的南瓜系列作品。

草间弥生坚持不懈地追求前卫艺术实践,使她 成为二十一世纪的全球文化偶像。

她在逾七十年的创作生涯中发展出独树一帜的核心 美学和人生哲学。

其作品展示浩瀚无垠之境,反思 大自然的生命形态与循环,掳获世人的目光。

「草间弥生:一九四五年至今」呈现艺术家的创作生涯,强调她对相互连结的追求,以及不断推动其创作的生命哲思。

▲ 草间弥生,摄影:Yusuke Miyazaki,鸣谢大田秀则 画廊、维多利亚.米罗画廊及卓纳画廊▲ 《南瓜》,1998至2000年 ,混合媒材,一组六件 , 尺寸可变 ,艺术家自藏▲ 《太平洋》|1960 年|油彩布本| 183 × 183 厘米|东京都现代美术馆藏▲ 另外地下大堂设置了两件奇形怪状的《南瓜》大型 雕塑,让公众可以免费观赏,与它们一起打卡「草间弥生:一九四五年至今」是草间在日本以外的亚洲地区举行的最大回顾展,展出逾200件展品,涵盖绘画、素描、雕塑、装置及档案资料等各种媒材。

是次回顾展按时序及主题出发,由第二次世界大战尾声创作的绘画至其最近期的 沉浸式作品,围绕「无限」、「积累」、「全面连结」、「生物宇宙」、「死亡」和「生命的力量」六个主题,全面地呈现草间艺术生涯的各个发展阶段。

我创作艺术是为了治愈全人类。

草间弥生「草间弥生:一九四五年至今」正价门票为港币240元,特惠 门票*为港币150元,凭票可参观M+所有展厅。

6岁或以下儿童毋须购票。

立即成为会员,即享门票折扣优惠及更多独家 礼遇!购买门票▲ 《安息之沼》|2014 年|塑胶彩布本|194 × 194 厘米|艺术家自藏 鸣谢大田秀则画廊、维多利亚.米罗画廊及卓纳画廊▲ 草间弥生为M+特别展而创作的作品——《神经的死亡》(2022)▲ 《流星》|1992 年|混合媒材,一组 84 盒|320 × 840 ×30 厘米|新泻市美术馆藏▲ 《流星》|1992 年|混合媒材,一组 84 盒|320 × 840 ×30 厘米|新泻市美术馆藏除了追溯草间弥生的艺术轨迹,是次特别展览亦带来三组她的全新作品。